河套灌区膜下滴灌高频施肥促进玉米生长及产量研究

2018-11-01屈忠义任中生杨少东贾咏林

李 哲,屈忠义,任中生,杨少东,续 喆,贾咏林,胡 敏

(内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院,呼和浩特 010018)

滴灌施肥技术作为现代农业发展的综合管理技术措施之一,也是水肥一体化技术的重要体现形式,可以通过土壤特性、作物根系特征及需水规律灵活而精确地调控土壤水分和养分,具有节水、省工、增产、高效等特点[1,2]。近年来保水、保墒[4]、增加微生物生长活性[3]的覆膜技术也得到了越来越多的关注。河套灌区是中国三大灌区之一,其中玉米产量占全区玉米总产量21%[5]。近年来为加大灌区农业节水力度,提高水分利用效率,控制面源污染,促进灌区农业发展方式转变,膜下滴灌技术在河套灌区得到大面积推广。但目前河套灌区对膜下滴灌的研究多集中在灌溉制度[6]、水氮互作[7]、灌溉方式[8]对作物水肥利用、作物系数[9]、土壤水热盐[10,11]等的研究。而有研究表明合理的施肥时期[12]、施肥次数[13]、施肥方式[14-17]也显著影响作物的生长及产量。提高施肥频次,可显著提高肥料利用[18],从而防止土壤和环境污染。玉米生长量大且生长速度较快,整个生育期对水分和养分的需求量较大,在生产上需要多次施肥和灌溉。因此本研究采用张力计指导灌溉,研究相同施肥量下不同施肥频次对玉米株高、LAI、干物质累积与分配及产量构成要素的影响,揭示不同滴灌施肥频次对作物生长规律的影响,为河套灌区膜下滴灌水肥一体化的推广提供理论依据及技术指导。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

本研究于2016年和2017年在内蒙古巴彦淖尔市临河区双河镇进步村田间小区进行,该地区位于河套平原腹地,东经107°18′,北纬40°41′,海拔1 041~1 043 m,属中温带半干旱大陆性气候,昼夜温差大,日照时间长,多年日照均值为3 229.9 h,无霜期130 d左右。

1.2 试验设计

试验设计膜下滴灌不同施肥频率不同施肥频次LF(当地滴灌习惯施肥,施3次肥)、MF(施6次肥)、HF(每次灌水随水施肥2016年12次,2017年13次)以及不施肥对照CK总计4个处理。每个处理3个重复,小区面积10 m×6 m=60 m2。供试作物为玉米(西蒙六号)。地膜为白色膜,宽70 cm,采用现行的一膜两行种植模式。株距25 cm,行距为60 cm,种植密度为6.6 万株/hm2。2016年和2017年玉米均在5月6日播种和10月2日收割。供试土壤的基本理化性质见表1。

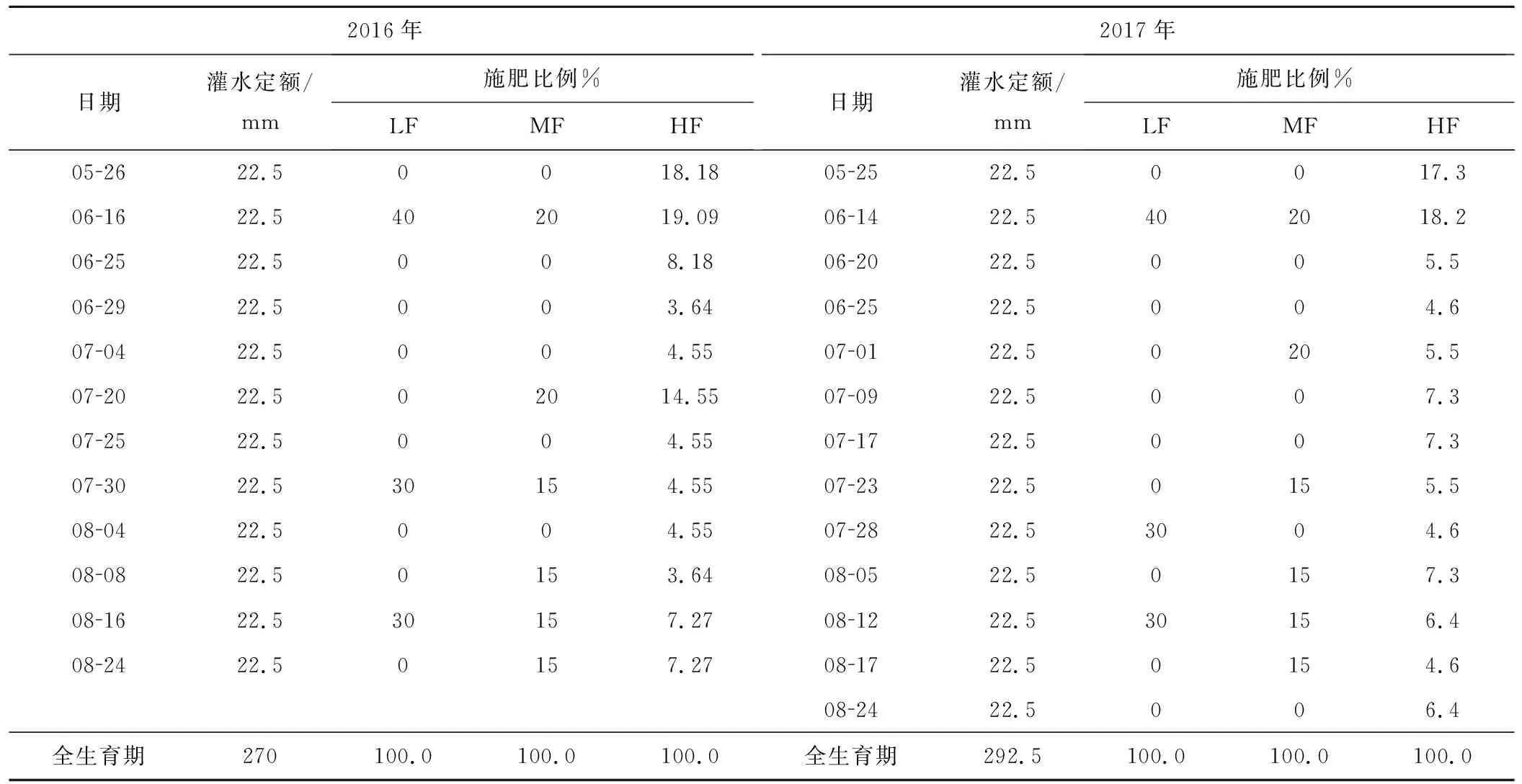

膜下滴灌灌溉制度采用任中生[7]研究成果,灌溉以张力计为指导,灌水下限设为-30 kPa,每次灌水量均为22.5 mm。滴灌系统运行时采用肥料利用率高的1/4-1/2-1/4模式[20],即前1/4时间灌清水,中间1/2时间施肥,后1/4时间再灌清水冲洗管道,灌溉水利用系数0.95。2016年和2017年玉米全生育期内总计灌水分别为12次和13次。CK处理只灌水不施肥。LF(当地已有施肥方式)和MF处理均基施磷酸二铵(N=16%,P2O5=44%)和钾肥硫酸钾(K2O5=50%),且用量相同,剩余氮肥LF和MF处理在生育期内分别分40%、30%、30%和20%、20%、15%、15%、15%、15%随水施完(尿素)。所有施肥处理施肥量(N-P2O5-K2O5)参照当地推荐324-145.8-81 kg/hm2。HF处理采用每次灌水随水追肥形式,以尿素(N=46.4%)、NH4H2PO4(N=12%, P2O5=61%)和硝酸钾(N=13.5%,K=46%)混合的水溶性肥料为材料。假设全生育期110 d每天都灌水施肥,实际施肥量及频次按每次灌水间隔随水施肥,不施基肥。具体灌水施肥情况见表2。

表2 试验区膜下滴灌灌水施肥情况

1.3 样品采集与测定

1.3.1 玉米生长指标及产量的测定

每个小区沿滴灌带方向按等间距(6.25 m)布置3个测点,在每个测点选生长状况良好、具有代表性的3株玉米植株挂牌标记,在苗期、拔节期、抽穗期、灌浆期、成熟期测定株高和叶面积指数,其中玉米株高的测定方法为:未抽穗之前量地面到叶片自然伸展时的最高处,抽雄后量地面到雄穗顶端的高度,叶面积指数采用AccuPAR LP-80型植物冠层分析仪进行测定。干物质于成熟期按叶片,茎+叶鞘,苞叶,穗依次分开,105 ℃下杀青1 h烘至恒温后称干重。考种取样在每个小区按等间距(10 m)布置3个观测点,每个测点取2行,每行取3株,共6株(样方 1.30 m × 0.99 m),分别测量穗行数、行粒数,风干后脱粒,测定百粒重、穗粒重、含水率,产量折算为质量含水率14%的标准产量[19]。

1.3.2 数据统计与分析

采用Excel 2013和SPSS 24.0软件对数据进行数据绘图、方差分析与多重比较。

2 结果与分析

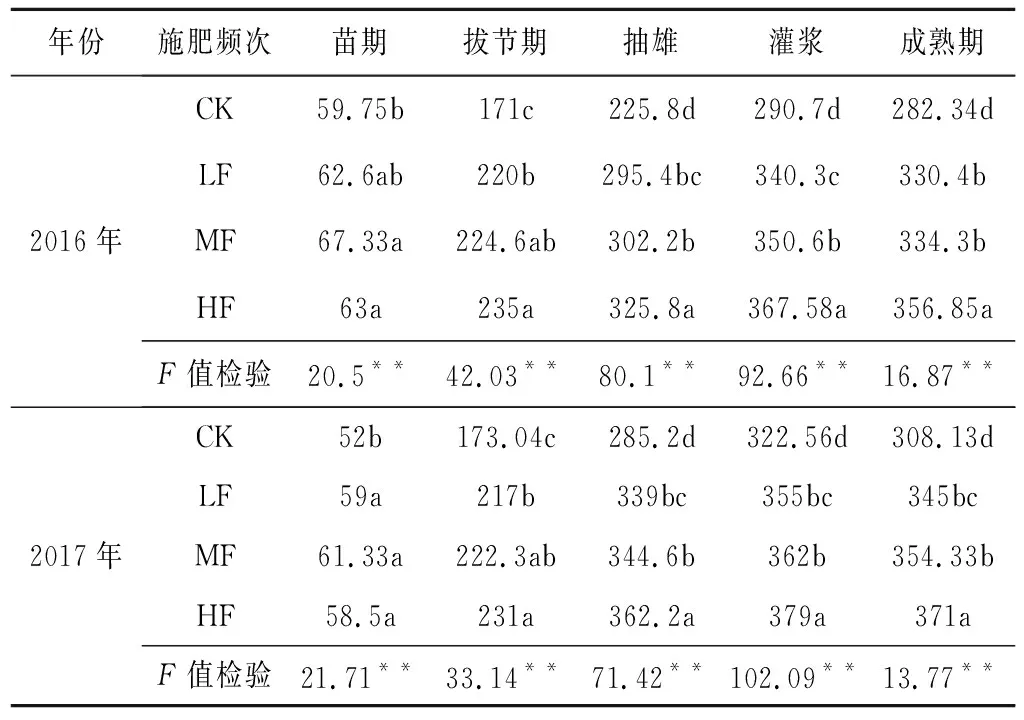

2.1 不同施肥频次对玉米株高的影响

2016年和2017年四个不同施肥频次条件下玉米株高生育期阶段变化如表3,通过方差分析可知,两年数据施肥频次对玉米株高的影响均呈极显著正相关,株高随施肥频次的增加而显著增加。对比不同生育阶段F值可以看出,施肥频次在抽雄期及灌浆期对株高的影响均大于其他生育期。2016年和2017年全生育期CK、LF、MF、HF各处理玉米平均生长速率分别为2.5、3.17、3.27、3.54 cm/d和3.09、3.44、3.51、3.75 cm/d。苗期玉米需肥量小,各施肥频次株高差异性不显著。拔节期玉米进入快速生长阶段,各处理差异性显著,如2017年HF较MF、LF、CK分别增加了3.77%、6.06%、25.1%。抽雄期,HF的株高显著大于其他处理,如2016年HF较MF、LF、CK分别增加了7.24%、9.33%、30.69%。灌浆期2016年HF较MF、LF、CK分别增加了4.62%、7.42%、20.92%。可见河套灌区玉米膜下滴灌不同施肥频次对株高的影响主要体现在拔节期之后,而HF较MF、LF在抽雄期后显著影响玉米株高的长势。这是因为全生育期少量多次的高频次施肥方式可均衡满足玉米生长需求,延长玉米株高生长活跃期。

表3 2016年和2017年滴灌不同施肥频次玉米株高生长过程的影响 cm

注:*、**分别表示在0.05、0.01水平上差异显著,同一列中不同字母表示在0.05水平下有显著差异。

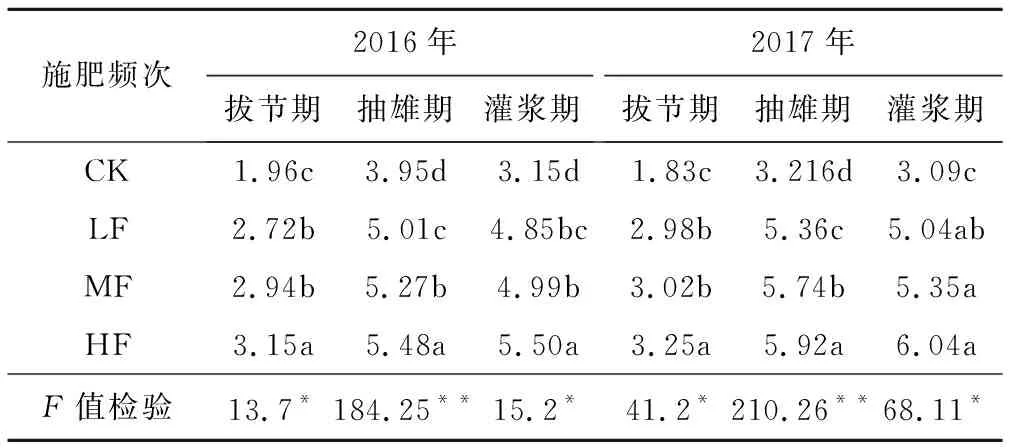

2.2 不同施肥频次对玉米叶面积的影响

2016年和2017年四个不同施肥频次条件下玉米叶面积指数生育期阶段变化如表4,由F值检验可以看出不同施肥频次对LAI的影响在抽雄期最大,呈极显著水平,其中2016年和2017年HF较MF、LF、CK分别增加了3.83%、8.58%、27.92%和3.13%、9.42%、45.7%。在拔节期及灌浆期不同施肥频次对LAI的影响达显著水平,LAI均随施肥频率的增加呈增加趋势。拔节期HF显著大于MF和LF处理,而MF和LF差异性不显著。灌浆期施肥频率对LAI的影响较抽雄期小,这是因为玉米进入营养生殖阶段,施加的氮素由叶转移到籽粒中。就各生育阶段看,MF、LF、CK处理的LAI均呈现先降低趋势,而HF处理叶面积指数于灌浆期仍保持上升趋势,说明少量多次高频施肥可以有效延长LAI生长活跃周期,从而促进生育后期玉米的生长。

表4 2016年和2017年滴灌不同施肥频次对玉米LAI的影响

注:*、**分别表示在0.05、0.01水平上差异显著,同一列中不同字母表示在0.05水平下有显著差异。

2.3 不同施肥频次对玉米干物质累积与分配的影响

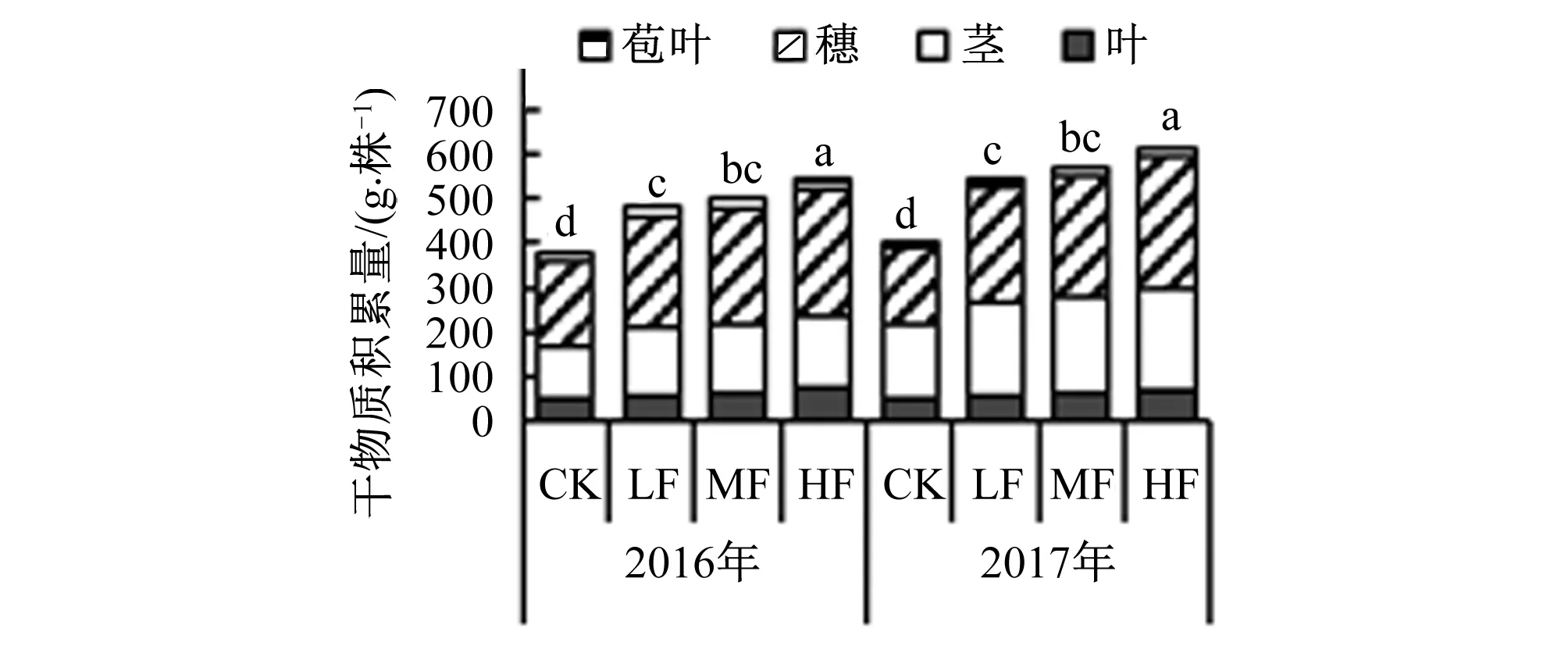

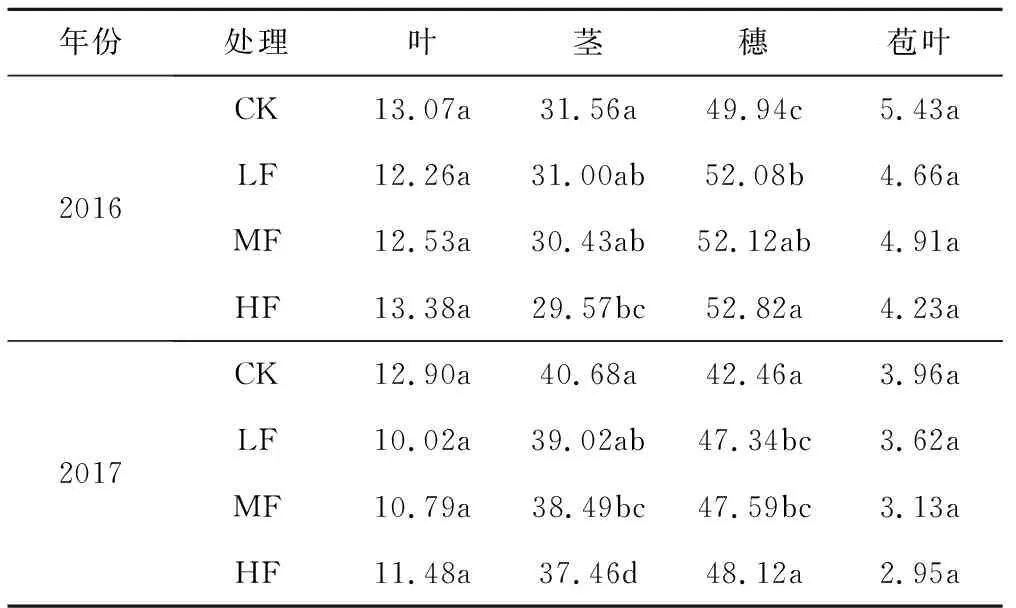

如图1所示,随施肥频率的增加,干物质累积量也显著增加,其中HF处理与其他处理差异性达极显著水平。2016年和2017年HF处理比MF、LF、CK分别增加7.6%、11.42%、30.2%和7.2%、11.16%、33.77%。就成熟期不同施肥频率对玉米干物质各器官分配比例可知(表5),高频水肥方式HF可显著提高穗占干物质质量总体的分配水平。不同施肥频率各器官平均分配比例分别为穗(49.06%)>茎(34.78%)>叶(12.05%)>苞叶(4.11%)。就对各器官分配比例看不同施肥频率对穗的分配差异性显著,随施肥频率的增加,穗的分配比例显著增加,HF处理最高达50.47%。而茎秆随施肥频率的增加,分配比例降低。说明高频施肥可以显著提高茎秆向玉米果实中的运移分配,从而提高籽粒产量。

图1 成熟期施肥频率对玉米干物质积累的影响

表5 2016年和2017年成熟期玉米干物质分配比例%

注:同一列中不同字母表示在0.05水平下有显著差异。

2.4 不同施肥频次对产量及其构成因素的关系

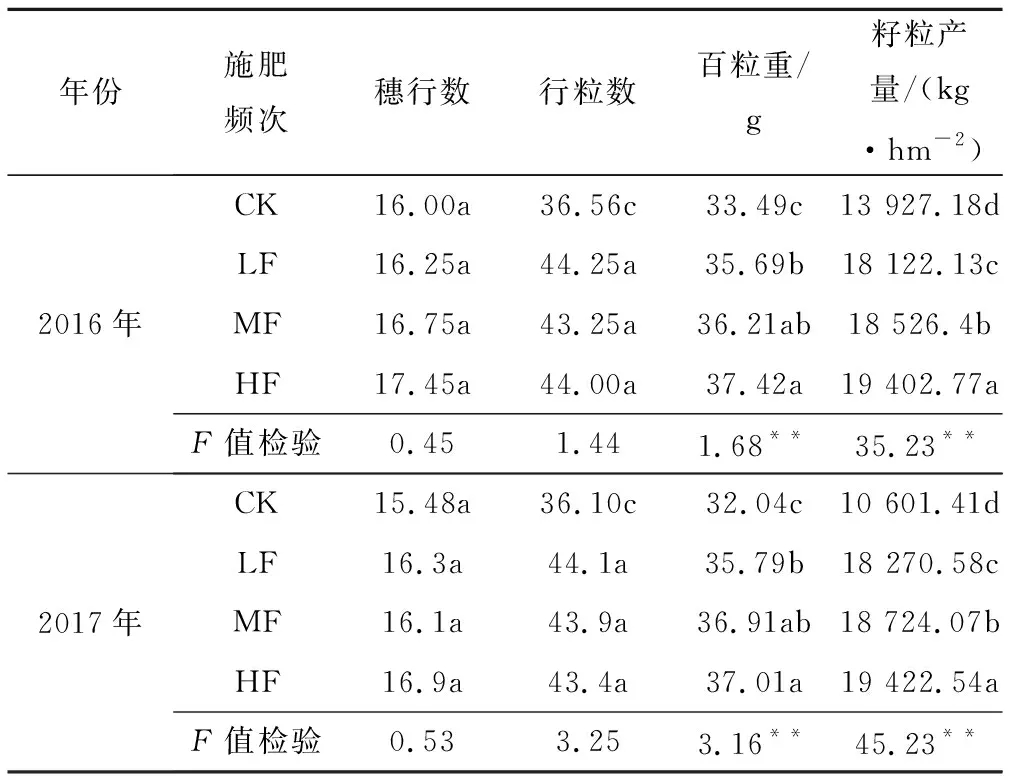

由两年数据方差分析可知(表6),随施肥频率的增加,百粒重及产量显著增加,而增加施肥频率对玉米穗行数和行粒数无显著影响。2016年和2017年LF、MF、HF处理较CK不施肥处理的增产率分别为23.15%、24.83%、28.22%和41.98%、43.88%、45.42%。少量多次随水施肥的高频施肥方式对产量的影响最大。而造成两年试验增产率变化范围较大的原因可能是CK处理连续两年不施肥,造成土壤贫瘠,2017年减产明显,导致各处理第二年增产率相对较高。可见玉米膜下滴灌全生育期内按生育期将肥料平分到每一天,少量多次的高频施肥方式可以使土壤供氮和作物需氮在时间和空间上同步,促进玉米株高及叶面积生长,提高玉米百粒重从而显著提高产量。

表6 2016年和2017年不同施肥频率对玉米产量及其构成要素的影响

注:*、**分别表示在0.05、0.01水平上差异显著,同一列中不同字母表示在0.05水平下有显著差异。

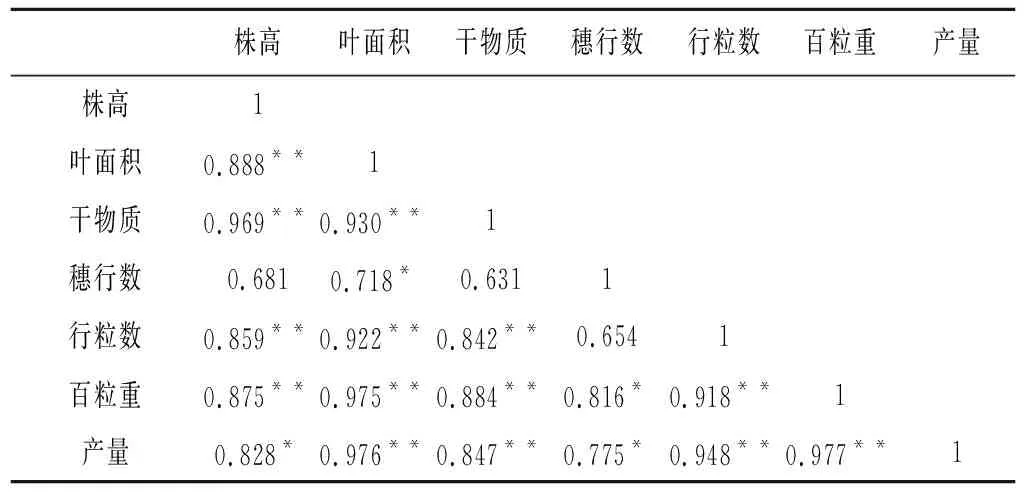

由皮尔逊相关系数来评估两年试验玉米产量构成要素与生育指标间的线性关系(表7),可得产量与叶面积、干物质、行粒数及百粒重呈极显著的正相关关系(p<0.01),与株高和穗行数呈显著正相关关系(p<0.05)。百粒重和行粒数对株高、叶面积、干物质均呈极显著的正相关关系(p<0.01),且百粒重与行粒数也呈极显著的正相关关系(p<0.01),与穗行数呈显著正相关关系(p<0.05)。干物质、株高和叶面积三者均互成极显著的正相关关系(p<0.01)。

表7 产量及其构成要素与生育指标相关分析

注:**表示在 0.01 级别(双尾),相关性显著;*表示在 0.05 级别(双尾),相关性显著。

3 讨 论

越来越多的研究表明养分分次(期)投入更符合作物的需求规律,同时可以提高养分利用率。而如何与滴灌结合,实现水分和养分的高效管理,从而促进作物生长及产量,是亟需研究的问题。栗岩峰等[20]研究表明,滴灌条件下土壤硝态氮在生育期内的变化会随施肥频率降低而剧烈变化,从而影响作物生长。Bijay Singh 等[21]研究表明少量多次滴灌配合氮磷钾的平衡施入可以提高作物产量,增加水氮利用效率,减少氮淋失。邹晓锦等[17]研究发现减氮后移可以使根层无机氮供应较好地与作物吸收同步,减少收获期土层0~100 cm硝态氮残留,降低环境污染。吕鹏等[12,13]研究得出的分次施氮可显著提高玉米籽粒产量。周荣等[18]研究发现少量多次的施肥方式可以促进青椒均衡地吸收营养,提高氮肥利用率。王宜伦等[16]研究表明氮肥施用量和追肥时期适当后移能够降低夏玉米茎和叶片氮素转运率,维持夏玉米茎和叶片中较高氮素积累,防止叶片过早衰老而有利于生育后期物质的合成,促进晚收夏玉米籽粒灌浆,增加百粒重。这与本文研究成果一致,少量多次的高频均衡滴灌施肥方式可通过提高百粒重来增加产量。本试验研究得出河套灌区玉米膜下滴灌增加施肥频率对玉米株高和叶面积的影响主要在生长中后期,与周艳等[14]研究施肥频率对春小麦生长的研究结果一致。另外本试验中CK 叶面积指数出现早衰现象,最终导致减产。可能是因为叶片相对于其他器官,更容易受到氮素供给影响,氮素胁迫加剧时使叶片中的氮素提前外运,致使其率先衰老[15]。

4 结 语

通过2016年和2017年在河套灌区展开的膜下滴灌玉米田间试验,研究不同施肥频次对玉米生长过程、干物质积累与分配及产量构成因素的影响,得出:膜下滴灌少量多次的高频施肥方式可显著促进作物生长,提高产量。

(1)少量多次的高频次施肥可以显著提高株高拔节期之后的长势,抽雄期和灌浆期较6次施肥、3次施肥和不施肥处理两年平均增加了5.3%、7.37%、21.94%。

(2)施肥频次于抽雄期对LAI的影响最大,少量多次的高频次施肥通过延长生长活跃周期促进玉米生育后期的生长。

(3)少量多次的高频次施肥可以显著提高干物质累积,较6次施肥、3次施肥、不施肥处理两年平均增加7.42%、11.29%、32%。少量多次的高频次施肥通过提高茎秆向玉米果实中的转运比例,从而提高籽粒产量。

(4)由皮尔逊相关分析法得产量与叶面积、干物质、行粒数及百粒重呈极显著的正相关关系(p<0.01)。少量多次的高频次施肥、6次施肥、3次施肥处理两年平均增产率分别为36.82%、34.10%、32.56%。高频次施肥通过提高百粒重从而达到增产的效果。