营养摄入对城市健康人力资本的影响

2018-10-30何晓波

何晓波

一、引言

(一)研究意义

在我国城市化快速推进和居民收入稳步增长的大背景下,人们的食物消费和膳食结构发生了显著变化。一方面,城市居民增收所带来的食物选择多样化可能提升劳动力的整体健康水平进而提高劳动生产率;另一方面,城市儿童和青少年过度营养带来的一系列生理问题又可能威胁个体健康和未来劳动力的人力资本。过度营养所带来的超重和肥胖在劳动年龄阶段也是一个日益突出的问题(武阳丰等,2005)。究竟膳食结构和营养摄入的变化对劳动力健康的影响是正面的还是负面的?这样的影响仅仅是“相关性”,还是存在着统计意义上和事实上的“因果性”?目前的学术研究众说纷纭。

与之相应,“健康”本身越来越成为政策制定者和学界共同关心的重要话题。习近平总书记强调:“没有全民健康,就没有全面小康”。中国共产党第十九次全国代表大会报告明确了实施“健康中国战略”——要完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务。同时,在学术上“健康”被认为是衡量个人福利和生活质量的重要指标,也是人力资本的重要组成部分(Bloom和Canning,2003;Becker,2007;Schultz,2010;Bleakley,2013)。本文旨在总结既有文献关于家庭膳食结构变化对中国城市劳动力健康人力资本的影响,并以综述的形式梳理出未来研究的逻辑框架。

(二)研究背景

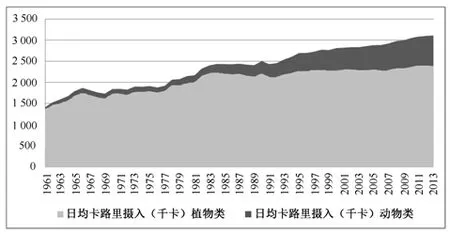

随着人均收入的提高和西式饮食习惯的逐步流行,中国城市居民的膳食结构正发生着显著的变化。根据国际粮农组织(FAO)的统计,我国居民的每日卡路里摄入量已经从1961年的1 415千卡翻了一番,上升到2013年的3 109千卡见图1。其中2013年的每日动物类卡路里摄入量(724千卡)是1961年(52千卡)的近14倍。

图1 中国居民日均卡路里摄入量(1961-2013)

从蛋白质和脂肪的摄入来看,植物类蛋白质依然是中国居民主要的蛋白质来源,根据图2在1961-2013之间每日摄入量基本保持了平稳态势。但是动物类蛋白质的摄入从20世纪90年代开始进入了快速增长期。2013年居民每日动物蛋白质摄入量(39.28克)是1990年(13.17克)的近3倍。与此同时,动物类脂肪摄入也经历了一个类似的增长过程。在1961年,居民每日动物类脂肪摄入(4.03克)不到植物类脂肪摄入(10.59克)的四成。而在1991年,前者赶超了后者,在随后的二十年中,前者在中国居民食物营养中的比例不断扩大。2013年,每日动物类脂肪摄入量(58.74克)已是植物类脂肪摄入量(36.37克)的1.6倍。正如李哲敏(2007)所总结的:我国居民的营养消费在1979年之后已由贫困期过渡到温饱期,在1984年之后进入结构调整期,2000年之后迈入了营养健康期。

按照发展中国家的历史经验(Behrman和Deolalikar,1987;Behrman和Deolalikar,1990;Meng等,2009),上述变化可能是改革开放后居民收入增加带来的直接影响,即卡路里摄入和动物类营养比例与家庭收入同步提升。这些变化也可能是生活模式悄然变迁所引发的更深层次变革。Nie和Sousa-Poza(2016)的最新文献研究了1991-2009年中国18岁-60岁的成年人,发现收入与卡路里的对应弹性系数变化无论是绝对值还是变化区间都非常小。因此,除了绝对收入的提升外,食物市场供给侧所发生的变化也可能改变中国居民的膳食结构和营养水平。闵师等(2014)通过全国六城市的调研,发现在外就餐的肉食消费在增加。

图2 中国居民日均蛋白质和脂肪摄入量(1961-2013)

一方面,中国社会的食品消费形态趋于多样化,居民营养摄入由过去植物类为主导过渡到动植物营养成分互补,甚至动物类占多数;另一方面,城市居民饮食的西方化和肥胖问题也在逐步加重。武阳丰等(2005)以2002年“中国居民营养与健康状况调查”中209 849人的有效数据计算全国的超重和肥胖患病率,并以2000年人口普查数据进行标准化,结果显示:我国居民超重率为17.6%,肥胖率为5.6%,两者之和接近总人口的四分之一。

在上述大背景下,研究营养摄入和膳食结构对城市劳动力健康的影响刻不容缓。关于这方面的研究,国内外积累了大量的经验。下文分研究现状和发展动态两个方面对既有研究成果进行综述与评述。

二、文献研究现状及发展动态分析

(一)研究现状

(1)健康人力资本

“人力资本”的概念早期见于Schultz(1962),其间讨论了教育、在岗培训、移民和健康等概念。其后的研究沿袭了Schultz(1962)的思路,主要集中于教育和培训,一时之间人力资本“似乎”等同于受教育的时间和质量。经济学实证文献通常以受教育年数作为人力资本的代理变量,真正把健康作为人力资本一部分的研究在早期人力资本的研究中并不多见。此后,学界的目光开始转向研究健康这一人力资本对其他因素的影响。除了宏观方面对经济增长的影响(Fogel,1991;Ehrlich和Lui,1991;Barro,1996;Barro,1997;Bloom等,2001;Bharagava等,2001),还有微观方面对劳动力市场的影响(Strauss,1986;Thomas和Strauss,1996;Strauss和Thomas,1998)。

Grossman(1972)第一次在理论中探讨了提高寿命的最优健康投资水平。其后的研究多是沿着Grossman(1972)的足迹而向前推进,如:研究影响健康的主要因素。归纳起来,文献认为影响健康的主要因素有:收入(包括绝对收入、相对收入、收入分配);医疗和公卫(包括医疗可及性和公共卫生支出)。其中收入因素研究得最为充分,不仅考虑了绝对收入水平,还研究了相对收入和收入分配机制的影响。除了个体的收入导致营养摄入和膳食结构的不同外,外在因素——医疗和公共卫生水平也是很重要的一环。研究上述两个因素的文献浩如烟海,王曲和刘民权(2005)对此做了详细的论述和整理。

国内学术界对健康作为人力资本的认识起步相对较晚。张车伟(2003)是较早将营养和健康与个体劳动效率结合的国内研究者之一,研究重点是贫困地区的农业劳动力和生产效率。王曲和刘民权(2005)对健康的价值——对经济增长的贡献和对劳动生产率和收入的影响做了全面的文献综述。在影响健康的若干因素中,他们主要阐述了收入(及相关因素)和公共医疗条件等对健康的影响。余央央和封进(2006)对收入差距对健康的影响进行了系统的总结。

在微观实证方面,下列三组研究非常具有代表性。赵忠和侯振刚(2005)使用中国健康和营养调查(China Health and Nutrition Survey,CHNS)2000年的数据和Grossman模型分析城镇居民的健康需求,结果表明与收入不平等的情况对比,城镇居民健康分布比较平均。在社区和时间两个维度,同样基于CHNS数据,齐良书(2006)验证了居民自评健康与家庭人均收入和社区内收入不均之间的相关关系。刘国恩等(2004)使用CHNS数据中的健康指标作为人力资本的一种表现形式,探讨了健康人力资本对中国经济增长和家庭增收的影响。

2010年以后,国内学者从理论和宏观层面阐述了健康人力资本(及投资)与经济增长的联系。其中,王弟海等(2010)、骆永民(2011)、王弟海(2012)的文献是最为重要的三项研究。其他涉及到该议题的研究还有徐祖辉和谭远发(2014)、封岩和柴志宏(2016)等。

(2)文献定位

本文所涉及的研究问题,从宏观意义上属于“收入影响健康”的分支。传统上,分析收入对健康的影响的研究是较为笼统的,如,直接寻求收入与健康之间的相关性,对背后的影响机制了解并不充分。未来的研究应关注收入通过食品消费和膳食结构影响劳动力健康这一渠道,属于机制分析的一部分。同时,应强调膳食结构变化的外在条件,如,食物供给方式和居民获取食物方式的改变。此方面国内研究的关注相对较少。有一部外国文献研究了发展中国家城市化带来的现代食品零售业扩张(Reardon和Berdegué,2002;Trail,2006)。该领域的讨论在近几年发展迅速,但受到调研的限制,目前对于包括中国在内的发展中大国的研究还处于起步阶段。

本文所涉及的研究问题,从微观意义上与“食品消费/膳食结构变化如何影响健康”的研究关系最为紧密。国内对食品消费与个体营养健康的相关性研究较为普遍,如:张兵等(2011)、张继国(2013)、杜文雯(2014),但经济学方面的严格因果识别则较为缺乏。更重要的是,从深层次探究居民获取食品方式变化对劳动者个体营养结构及健康水平的影响较为罕见。在研究食品消费的论文中,孙香玉(2010)、张彩萍和白军飞(2010)、闵师等(2014)是少数把关注点聚焦到家庭外出就餐(非传统家庭食品消费关注的重点)的研究,这些研究为进一步的探索提供了有益的借鉴。

总体上,国内研究者关注健康人力资本的学者多为宏观理论学家,他们的着眼点在健康及公共健康投资如何拉动长期经济增长,且以宏观理论推导和时序计量模型为主。而关注食品消费和个体健康的学者多为实证研究者,特别是研究个体健康的学者更多运用微观计量模型。一言以蔽之,目前国内的研究还存在一定的宏微观“隔阂”。未来的研究应试图从某种程度上打通宏微观两方面的研究通道。

下面的述评将从食品消费研究、食物摄入影响营养健康、存在的问题三个方面展开。

(3)食品消费研究

国内的食品消费研究可以分为如下几类。第一类以黄季焜(1995)为开端,国内文献引入了诺贝尔经济学奖获得者Angus Deaton的“近似理想需求系统”方法(Almost Ideal Demand System,AIDS)来研究食品消费。黄季焜(1995)以浙江省三个县各100户农户的数据为基础,运用AIDS方法估计了影响大米、蔬菜和肉类需求的因素,同时估计了这些食物的需求弹性。在此后的很长一段时间内,AIDS都是最常用的估计方法之一,比如,张广胜(2002)对农村市场发育程度如何影响食品消费的研究,李小军和李宁辉(2005)对粮食主产区农户食品消费行为的分析,周津春(2006)对陕西、山东和江西农村居民食品消费的研究,穆月英(2007)对浙江和河北农村居民食品消费差异的比较研究,姜百臣(2007)对吉林农村居民食品消费行为的研究。

随后的研究中,范金等(2011)对前人文献中的各种食品消费方面的计量估计方法做了总结和比较。王志刚和许前军(2012)在总结文献中主要食品需求弹性的基础上,改进了传统AIDS方法,利用1978-2009年的农村食品消费数据重新做了分析。他们发现农村居民食品消费的结构发生了渐进性的改变,改变期为1984-1987年。利用同样的方法和城镇数据,王志刚等(2012)发现城镇居民食品消费的结构发生了渐进性的改变,改变期为1994-1995年。

综合已有文献的研究,我们可以得出的基本结论是:作为主食的粮食一直是必需品,需求弹性变化不大;肉类从奢侈品转变为必需品,消费比例不断攀升,发生了根本性的变化;水产品依然是弹性较大的奢侈品,但其需求弹性正在逐渐下降,趋向于必需品;水果需求弹性依然较大,还属于奢侈品。

第二类研究关注居民食品消费变化的决定因素。收入的增加是最显然也最首要的因素。李国祥和李学术(2000)、郭新华和夏瑞洁(2009)都指出,居民可支配收入不断增加导致食品消费的结构发生了显著变化。除此以外,收入和消费不确定性(贾男等,2011)、收入分配不平等(万广华,2005;黄春燕和蒋乃华,2011)、城市化进程(钟甫宁和向晶,2012a;胡冰川和周竹君,2015)、人口结构(钟甫宁和向晶,2012b)都是影响家庭食物消费的重要因素。

综合这些研究的结论,我们可以较全面地把握家庭食物消费的决定因素:收入(包括收入不确定性和分配不平等)、城市化、人口结构。这些因素较好地说明了宏观层面国家经济发展对家庭食物消费的影响渠道。

第三类研究关注家庭就餐行为的改变及其决定因素,如:孙香玉(2010)对南京居民外出就餐的研究;张彩萍和白军飞(2010)对北京居民外出就餐的研究;闵师等(2014)对全国六城市居民外出就餐的研究。

孙香玉(2010)于2007年对南京184位居民的抽样调查显示,外出就餐受到时间、收入和社会因素的制约。关于时间约束,张彩萍和白军飞(2010)根据北京315户抽样家庭数据做了更加深入的分析。他们严格区分了收入约束和时间约束。他们发现妻子在外工作时间增加10%,家庭外出就餐的概率增加2.1%,但外出就餐支出基本不变;而妻子收入增加10%,家庭外出就餐的概率不变,外出就餐支出增加7.6%。

孙香玉(2010)和张彩萍和白军飞(2010)都提及了居民外出食物消费在传统调研中被低估的问题。因此,闵师等(2014)以六个城市(北京、南京、成都、西安、沈阳、厦门)的1 340户家庭为基础做了系统评估。他们发现,城市家庭人均在外肉类消费在肉类总消费中平均占约30%,并且随着居民收入水平的提高,在外肉类消费显著增加。

上述研究从微观的角度入手解释居民食物消费出现新形态的原因,通过对外出就餐的研究纠正传统文献对某些家庭食物消费支出的低估。

(4)食物摄入影响营养健康

国内关于食物摄入如何影响营养健康的文献主要基于中国健康与营养调查的数据,并以相关性分析居多。

张兵等(2011)依据CHNS(1989-2006)的数据分析了我国九个被调查省区18岁-59岁成年人的食物摄入情况。他们发现,居民谷类食物消费量逐年下降;豆类消费变化不大,占比依然有限;肉类和食用油消费量呈现增加趋势;蔬菜消费有所下滑;水果消费量和占比都有上升。他们认为这一时期居民动物性食物消费上升迅速,肉类和蛋类尤其明显,这对改善我国居民优质蛋白质摄入量低和维生素A、血红素铁摄入不足有积极作用。但同时,由于动物性食物和精炼油脂消费增加,带来了脂肪摄入激增、成人超重和肥胖隐患。

张继国(2013)利用CHNS(1991-2009)数据继续深入研究膳食结构与肥胖的关系。他指出,从1991年到2009年,中国成年居民(18岁-80岁)超重率从16.1%上升到28.0%,肥胖率从3.0%上升到7.7%。期间,肉类食物以猪肉和鱼虾类为主,摄入量呈上升趋势;薯类摄入量呈上升趋势;速食食品和小吃甜点,作为典型的加工食品,摄入量从2004年开始呈现快速上升趋势。

除了家庭膳食结构的变化,就餐方式的改变也是研究的重点。杜文雯(2014)研究CHNS(1991-2011)数据发现,1991-2011年九省区成年居民(18岁-80岁)在外就餐食物供能比从8.6%升至16.5%。2011年加入调查的三个直辖市成年居民在外就餐食物供能比为25.4%,远高于其他省区的水平。在外就餐时,成年居民会摄入较高的脂肪和蛋白质以及较低的碳水化合物和维生素C。男性在外就餐食物供能比高者,发生超重肥胖和中心性肥胖的危险性增加。

(5)存在的问题

国内的食品消费研究涉及面已经非常广,但仍然存在着盲区。另外,从研究方法看,也还有一定的局限。

首先,国内研究对宏观经济的把握非常好,对收入、城市化等宏观因素的影响有着深刻的认识。在微观层面,对食物摄入在营养和健康层面“相关性”影响也研究得非常细致。但在“中观”的行业层面,目前的国内文献对现代食品零售行业(如,超市)和餐饮行业(移动支付、网络订餐等)发展带来的影响重视不够。特别是研究这两个行业对居民个体营养结构及健康水平影响的经验证据非常匮乏,这部分的文献支持基本要依靠国外研究的积累。

其次,关于食物摄入与营养健康关系的研究主要是医学和营养学的学者们在做工作,社会人文学科(如,经济学和社会学)介入得还比较有限。而在国外研究中,健康经济学家和劳动经济学家的参与则是非常普遍的。

再次,从技术角度出发,目前关于食物摄入影响个体营养和健康的文献受制于学科特性基本还停留在运用最小二乘估计(OLS)分析“相关性”的阶段。从定量研究和政策建议的角度而言,我们更迫切需要从数据中识别出“因果性”的影响。

最后,对于健康作为人力资本的认识还不够充分,对健康的衡量指标还过于单一。

总而言之,在打通该领域“宏观”和“微观”的研究过程中,目前国内的研究还有很多空间。

(二)发展动态分析

根据国际研究的先进经验,膳食结构对健康的影响有一个重要环节应予以重视——食物供给和居民获取食物方式的改变。在城市化条件下,食物的供给已经越来越依赖于现代食品零售业(Modern Food Retailers),而近期在中国城市兴起的网络订餐和外卖服务,正是这一行业最新的演化形式。如果我们抛开市场的具体变化来研究膳食结构对劳动力健康的影响,就难以理解其背后的机理。

下面的述评分为食物供给侧变化、食物供给侧变化影响营养健康、有待解决的问题三方面展开。

(1)食物供给侧变化

发展中国家的食物供给侧变化首先体现在以“超市革命”为代表的现代食品零售业扩张上。“超市革命”源自这些国家高速的经济增长和城市化进程(Maruyama等,2016)。除此以外,取消行政限制、放开外商直接投资也是跨国超市连锁超市进入发展中国家从而带动当地现代食品零售业发展的重要因素(Reardon和Berdegué,2002;Trail,2006)。

文献研究认为,超市为相对富裕消费者提供了同类商品更多的购物选择(Hu等,2004)和“一站式”购物(一次购买多种不同类型商品)的机会(Goldman等,2002;Goldman和Hino,2005;D'Haese等,2008)。因此,超市的兴起与一个区域的经济发展有着密切的关系。如果没有足够的居民购买力作为基础,超市这样的食品销售形态将很难维系与推广。

自1980年代开始,自由市场(wet markets)就成为了中国食品销售的主要渠道(Maruyama等,2016)。2002年开始,我国政府在多个城市开始执行鼓励传统自由市场向现代化食品超市转型的政策,但推进过程并不顺利(Maruyama等,2016)。超市在居民食品消费行为的改变上呈现出了地区和城乡差异,这些是未来研究应当充分考虑的因素。

(2)食物供给侧变化影响营养健康

文献关于发展中国家的研究起步较晚,对于中国的情况更是很少给予关注。有关其他发展中国家的研究有:D'Haese和Van Huylenbroeck(2005)考察了南非,Tessier等(2008)研究了突尼斯,Asfaw(2008)研究了危地马拉。他们发现了超市扩张对上述地区家庭食品消费带来了变化:积极的方面是,在贫困地区超市向居民提供了质优价廉的食物从而保证了他们的食品安全,经常在超市购买食物的家庭拥有更高的食物营养摄入(DQI-I,Diet Quality Index-International);不利的方面是,超市的扩张使得家庭食用更多加工食品从而可能增加超重和肥胖风险。

Asfaw(2008)较早开始关注超市食品消费对于个体健康“因果性影响”,此后的研究大多沿用了其基本的模型。Umberger等(2015)和Toiba等(2015)关于印度尼西亚现代食品零售业(超市扩张)对个体健康影响的研究又向着“因果”分析迈进了一步。除了来自亚洲国家的证据外,Rischke等(2015),Chege等(2015)和Kimenju等(2015)对肯尼亚的研究也值得重视。在处理内生性问题(endogeneity)方面,上述研究通常利用工具变量方法(instrumental variable approach),但工具变量的选择(如,周围农户的超市参与度等)受到调查数据局限还存在着争议。在没有特别合适工具变量的情况下,也有研究(Umberger等,2015,Toiba等,2015)主张使用Lewbel(2012)的异方差识别方法来解决内生性问题。

Umberger等(2015)在Asfaw(2008)计量模型的基础上对印度尼西亚三个城市的1 180个家庭进行了研究。他们定义“超市”变量为用于超市食品的开支占家庭全部食品支付的比例,并且发现这个变量的增加会导致高收入家庭的儿童超重几率升高,但不会对成年人的BMI和超重(及肥胖)风险造成影响。Toiba等(2015)利用同样的数据进一步研究,以美国农业部的健康膳食标准对调查的72类食品进行“健康vs非健康”分类,结果发现用于超市食品开支的比例增加会导致家庭购买更大比例的不健康食品。这一结果也可以进一步解释Umberger等(2015)的发现。

Rischke等(2015)在Asfaw(2008)计量模型的基础上展开对肯尼亚中部三个镇453个农户的数据分析。他们定义的“超市食品购买”变量与Umberger等(2015)的“超市”变量一致,进而发现更多的超市食品支出导致了更高的日均卡路里摄入量。其中,家庭购买更多的加工食品是导致这一变化的重要原因,这与Toiba等(2015)在印度尼西亚的发现很类似。使用同样的数据和“超市食品购买”定义,Chege等(2015)发现更多的超市购买量能改善农户过去七天的营养摄入量(如,卡路里总量、维生素A、铁、锌等)。从研究肥胖的角度,Kimenju等(2015)对同样的数据再次进行分析,他们发现更多的超市食品消费会推升成人的BMI并且增加患肥胖的机率,但是这一问题在肯尼亚儿童和青少年中并不存在。Kimenju等(2015)的发现与Umberger等(2015)恰好相反,后者认为更多的超市食品消费对部分儿童有影响而对成人无影响。

由于截面数据可能导致的遗留变量问题,最新的研究将数据扩展到了面板层。Demmler等(2018)利用肯尼亚面板数据证实超市消费增加确实会提升个体BMI。在机制分析中,作者指出,超市消费中的加工食品是导致BMI上升的重要因素。Debela等(2018)利用同样的数据研究了超市消费对儿童BMI的影响。在控制个体固定效应的情况下,他们还利用家庭到超市的距离作为工具变量,尽可能控制内生性偏误。作者发现超市消费增加提升了肯尼亚城镇儿童的身高和体重;对身高的影响大于对体重的影响;并不是儿童超重和肥胖的诱因。

综上,现存文献证实在发展中国家,超市所代表的现代食品零售业能提供消费者更多的热量,这对改善落后地区的营养摄入有着积极的意义。但同时,我们要警惕提供热量的食品可能是“非健康”的。在改变欠发达地区热量摄入时要谨防出现结构性的营养过剩。

(3)有待解决的问题

较之国内的研究,国外研究无论在广度还是深度上都有着较大优势。但目前的研究对中国的现实问题关注较少,需要我们贡献更多力量。

首先,关于中国食物供给侧变化,如超市扩张和网络订餐的研究在国外文献中非常罕见。Curtis等(2007)研究了中国消费者对西方快餐的态度,但无论是企业层面的梳理还是基于问卷调研的微观分析,都还有较大的改进空间。

其次,国外研究中关于超市扩张对个体健康的影响从2008年开始逐渐出现,2015年由于数据的进步陆续出现一批新研究。这些对研究中国问题起到了积极作用,但是这些开拓性的研究还存在一些问题。比如,在计算家庭超市食品消费占全部食品消费比例时难以避免的统计误差和由此造成的计量模型内生性问题。为了解决这类问题,大多数文献都采取工具变量法,但在具体工具变量的选取上还没有完全达成一致。在工具变量外生性要求越来越严格的今天,过往研究中的部分工具变量已经很难满足要求。同时,由于问卷调查的信息有限,也使得选择工具变量成为此类研究的难点。

再次,目前文献对超市扩张影响个体健康的发现还存在着矛盾之处。比如,Kimenju等(2015)和Umberger等(2015)研究超市扩张影响消费者体重的异质性就得出了相反的结果。究竟这种影响是对全体消费者存在,还是只针对特定年龄阶段或者收入阶层?这是一个亟待新研究填补的空白,未来的研究也应重点关注此类影响的异质性问题。

最后,除了Chege等(2015)考虑到营养摄入的具体指标之外,大多数研究对健康的度量还集中在BMI和以此为基础的“超重”和“肥胖”风险上。对于个人自评健康水平、血检指标、心理健康(包括主观幸福感)等健康指标却很少涉及。

三、总结

本文梳理了营养摄入和膳食结构改变对城市居民健康人力资本影响的国内外研究。国内研究对中国问题的关注多,数据上有优势,但研究的广度方面有局限。国外研究涉及面广,视角更新,方法也更多样,但对中国问题的涉及较少。未来的研究重点应当结合国内数据的优势和国外研究的视角及方法。

从国内文献看,我国城市居民营养摄入的改善与个体健康之间存在确定的相关性关系,但对两者之间因果性关系的识别还存在技术难度,也需要更多实证研究结果互相佐证。从国际研究看,现存文献认为在发展中国家超市所代表的现代食品零售业能提供消费者更多的热量,这对改善落后地区的健康状况有重要意义。但同时,需防范热量摄入提升过程中可能引发的劳动力超重和肥胖风险。这部分的经验对我国食物供给侧改革,提升欠发达地区居民健康水平,特别是改善儿童营养状况有着积极的借鉴意义。同时,随着城市居民外出食物消费和外卖订餐行为的普遍化,防止劳动力过度食用加工食品也刻不容缓。关于这些新问题的学术研究正在逐步推进,也将成为该研究领域的新热点。