风雨马关

2018-10-29杨早

杨早

中国历史课本上总是不讲地理。比如《马关条约》叙述得相当详细,但马关在哪里连个注都不给。

初中毕业都三十年了,才得着机会去马关。可是问日本朋友,人家根本不知道何谓马关。中国史书上的《马关条约》,日本称之为《下关条约》。那马关是不是下关的古地名呢?其实日本从来没有“马关”这个地名。山口县的下关,古名“赤间关”,“间”字,日语发音是“马”,故清国称之为“马关”。

所以我要去的,是下关的“日清讲和纪念馆”,更出名的地址是春帆楼。

清末赴日必到之处

按照日本同门的指引,从福冈赴下关,我选了更贵更绕远的新干线,从博多到新下关,再换乘山阳JR线到下关站,这样停站最少,用时最短。其实如果想再接近一点1907年的真实,应该坐JR线到门司港,再渡海到下关。

我高祖杨芾《扶桑十旬记》里,去日本时记了一笔马关:

二十七日(1907年4月9日),戊子,阴。将抵马关,验病如长崎。晨七时,抵马关,即赤间关也。海面甚狭,对岸为门司关,相距仅四五町,门司产煤,贫民用小舟载送,每人得工价七八十钱。(《扶桑十旬记》,之后未注明者皆出自此记)

回程之时,干脆只提了一句“停轮上煤”。但马关是清末中国人乘船赴日的必经之路,此时又去甲午未远,官绅学子到此,多有感慨。

像后来当过民国国务院秘书长的山东人王景禧,1903年受袁世凯委派往日本考察学制,他的叙述还算温和,去时看风景,只说“门司与马关东南西北对峙,为入日本内海之要港。十一时,开行,两岸山色,秀蒨宜人,超绝尘外,世所称海上三山,虚无缥缈,不如身历其境者,一豁俗襟耳”,回程才上岸去了春帆楼:

二十一日(1903年12月9日)。辰抵门司,停轮。门司与马关对岸,因乘小汽船至马关,登岸一游。市中有寻常高等小学校数处,正值课毕,学生挟书回家,亦颇齐整,有古刹临海,长松荫日,俯瞰小舟泛泛,坐茶亭小憩,遂至春帆楼。春帆楼者,马关之大旅馆,甲午之役,李文忠与伊藤博文订约处也。有老女具茶点,出应客,因从索文忠小照观之,渠颇诩曾目睹中国李相云。(《日游日记》)

第二年来的许炳榛(出身广州高第街许家,是后来的粤军总司令许崇智亲叔父,鲁迅夫人许广平的堂叔),专为考察商务。道台衔的许炳榛1904年10月18日来到马关,只见“峰峦回护,左为马关,右为门司,灯火两岸,远映波面,出口矿煤,咸聚于此”,而经济民生之外,“舟人某告炳榛曰:马关最高处有西式屋宇一所,立有标识,乃乙未年我国赴日交割大臣李文忠公换约处也。噫!”(《甲辰考察日本商务日记》)

这个“噫”是当时中国人的普遍感受。杨、王、许身上都有功名实职,或许不太敢于叙述议论。而直隶(河北)1905年派去日本游学的一名生员(秀才)张维兰,记载就要详细得多:

二十九日(1905年10月27日)。晚两钟,至马关,停轮,乘小舟登岸。先至赤间宫,见院宇清洁,建筑甚古,又至春帆楼,观李文忠公订约处,内有文忠公赠佐藤先生诗:“髦年秉节赴东瀛,愿化干戈见太平。盟约重申同富弼,伏戎一击鄙荆卿。奇才医国君无敌,妙手回春我更生。待乞宝星邀上赏,绿章归去达通明。”又有文忠公及伯行星使小像,日人均用照片,悬之壁上。八钟回船。(《乙巳东游日记》)

这些记载都只能供隔空想象。万语千言,不如一见。还是得去看看实地。

两岸三地谈历史

如果早知道这日的下关这么大雨,我一定换个日子再去。但是在九州的雨季,拣日不如撞日。去就去吧。

而我又太迷信谷歌地图。那上面从下关站到春帆楼的路线,居然只提供了驾车与步行两种途径。看看大约3公里,正巧国内又来一件很烦心的事,需要多边协调。索性便一边往海边走一边微信语音或打字。

谁料到雨越下越大,一把社科文献出版社发作纪念的小伞,根本无法同时遮住人与相机包,不一阵便半身透湿,不得不时时在路边车库避雨,一边处理北京的烦恼。走走停停,地图上标为34分钟的路,差不多走了两个小时。

这么大的风雨,如果是余秋雨先生执笔,说不定会归为天意不让他轻易接近民族的伤心之地,我并无那样的自信,但也觉得心情沉重,毕竟这是一道历史的伤疤。百年之后如我尚且如是,杨芾、王景禧等人不欲多写马关,一是避讳,二也是不想触碰伤疤吧。

其实下关这里,现在更有名的是“唐户”与“海响馆”。前者是下关最出名的海鲜市场,后者是下关市的水族馆,来看鱼吃鱼的海内外游客络绎不绝。如果搜索这两个词,攻略的数量远远超过“马关”。不过我没有力气没有时间也没有食欲,我来这里只为了春帆楼。

春帆楼还在,只是新修了。日清讲和纪念馆倒是它的附属建筑。当年春帆楼便以河豚闻名,如今更是将分店开到了新下关、东京、名古屋与广岛。当然我也并没有想吃它。

走到日清讲和纪念馆的门厅,终于可以放下雨伞,拿出相机。这个馆不要门票,连看守都没有——确实也无须,只一间屋,展品都锁在玻璃柜里,包括那些明治天皇专门下令从滨离宫搬来的“施有泥金画的豪华椅子”。

门前有“有形文化财”和“日本遗产”的标牌,上面小字写着“时光的车站,近代史的记忆”。这有点儿让人想起司空见惯的“爱国主义教育基地”比如刘公岛。想想是有点儿心酸的,我们的耻辱是别人崛起的记忆。这就是近代史,我中学恨得要命,却在中年被它的各种丰富吸引得不可自拔的深坑。

处理北京的烦心事,把手机的电几乎耗尽,到了室内就不敢再说。展厅光线暗淡,相机拍的照片多有虚焦(当时我也没力气回看)。走完一圈,就坐在门厅里发呆。

来了一家人,好像是从春帆楼里餐毕而出。脱雨衣关雨伞,小孩子似乎不太想进这黑屋,父亲温和地道:“旅游还不就是酱子!”我冲口而出:

“你们是台湾人?”他看了我一眼,答“是”。然而也不交谈,就进去了。

此前搜索网上的游记,就有人说此地台湾人来得比较多。果然,过一会儿又一拨,又一拨……来了个单身的,学生模样,我又问他:“台湾来的?”

“不系,鹅系项港银。”

我兴趣大增,用广东话跟他讲了几句,重点是“点会谂起来呢度”(怎么会想起来这里)。

结果他就住在对面的旅馆里。一是喜欢历史,二来,想吃春帆楼的河豚(永远不要低估“食在香港”这四个字)。“但系春帆楼要三日前预订”,所以他今天没吃成,只能来看日清讲和纪念馆,还有隔壁的神社。

为了跟他讲话,我又进了展馆。留他慢慢看,我又丢下李鸿章的屏风和春帆楼谈判的锦画,来到门厅。见一位妈妈正划着手机教一个六七岁的孩童:

“看看,这里有没有李鸿章?他在哪里?”

“这里。他有遇到刺杀吗?”

“有啊。”

母子聊了一会儿李文忠公。儿子进馆去找爸爸了。我开口问母亲:

“台湾现在怎么说这段事?”

“甲午吗?历史老师会教,不过蔡英文上台后,会更关注台湾自身的历史吧……”

“马关条约影响最大的不就是台湾吗?那时军民那么悲愤……”我差点要背出“宰相有权能割地,孤臣无力可回天”的名句。

伊轻轻摇摇头:“那都是历史了……总之就是不怎么讲了。”

我才不要当一个急吼吼向台湾同胞普及中国史的大陆客。正好香港仔走了出来,两岸三地齐了。

他听到了我们的后两句对话,也是这个想法:“马关条约跟台湾关系最密切吧……”

那我就来诱导一下:“所以香港人是不是可以旁观这段历史?”

他也很坦白:“算最持平吧。如果说鸦片战争,那就是最关乎香港……我有去南京看鸦片战争的条约,那么小的一个东西就影响了香港一百多年……现在回头看也有好有坏,起码香港躲过了内战和文革……”

小孩父子俩一块儿出来了。正好我觉得话题太沉重,就去逗小盆友:“小盆友,我这个包上的标志你认识吗?”

被雨打湿了的标志在昏暗的光线下不够清晰。爸爸妈妈也都来帮孩子辨认:

“是只老虎?”“后面有个徽哎……”

“这不是,这不是……”妈妈认出来了,我不能肯定伊脸上是不是掠过一丝不屑,“这是国民党的那个党徽!”

我苦笑一下。“这是1942年应中华民国代表团之请,迪士尼公司老板为援华的飞虎队设计的队徽。”

“真的喔,”妈妈很感兴趣,“啊你是在哪里买的?”

“云南的飞虎队纪念馆啊。”

“啊云南有这个纪念馆吗?我先生那么喜欢去大陆都不知道哎……”

我也没有继续宣传飞虎队在中方与芷江的基地。你知道这些了不起啊?“旅游嘛,走到哪里就看一看,”我冲香港小伙子笑一笑,“喜欢历史的人都这样。”

接下来的话题很有共识,那就是日清讲和纪念馆,几乎没有当地的日本人来,来的大部分都是华人。自然各人的目标不同,心绪也不一样。

雨一直不停。台湾一家人商量着怎么返回下关站,原来他们也住福冈,也打算当日来回。我已经买好了回程票,担心时间不够,就跟他们打声招呼,结束两岸三地历史交流,踏上了李鸿章道。

春帆楼周边

李鸿章道是1895年3月24日李鸿章从春帆楼回返下榻的引接寺途中遇刺后,天皇特意下令为李鸿章建造的专用小道。走过一遍就知道,以前从引接寺要从山下大路绕行,现在从半山直接过来,对于年逾七十的全权大臣,确实是不小的福利。

这条路现时并未废弃,沿路都有很精致的房舍。有位师范大学的教授,姓名很骄傲地写在门上,很让中国同行羡慕啊。

“李鸿章道”的牌子总是伴随着“藤原义江纪念馆”。我孤陋寡闻,因为山口县是所谓“明治维新的胎动地”(“他们来这里都是看幕末啦”,台湾妈妈说),我以为藤原先生也是一位维新志士。用快没电了的手机查查才知道,是一位有外国血统的知名声乐家。那么纪念馆该是他生前的别墅改建?然而并没有开放,大约来的人也很稀少。

单以唐户而论,出的文化名人真不少,尤其是女性。像1920年代的童谣诗人金子美玲,现在中国的都市儿童没读过她《我和小鸟和铃铛》的也不多了吧?这里有专属伊的诗歌小径。

还有不曾经过,只在地图上见到的,如小说家林芙美子(《放浪记》《浮云》)的出生地,演员田中绢代的纪念馆……所以下关或可再来。

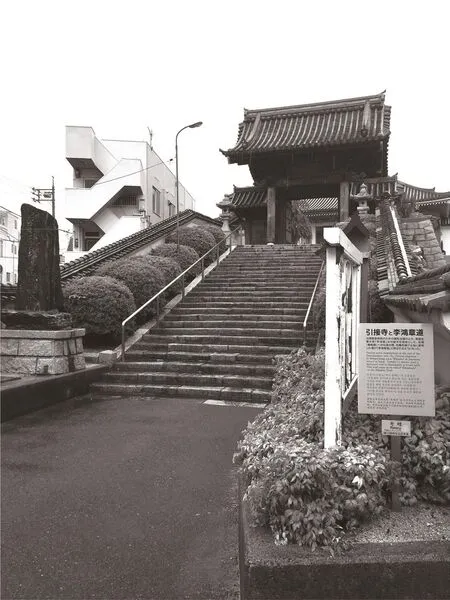

走完李鸿章道,自然就是旧物只剩一座山门的引接寺。让我有些惊诧的,是引接寺与李鸿章道的连接处,是一处颇繁盛的墓园。

我不敢肯定,当1895年春天李鸿章每天踏上这条小路时,这个墓园是否就已存在——里面的墓碑新旧杂陈,而最大最中心的几座,都是伊藤家的!当然不能凭想象力就说伊藤博文要纪念马关条约的功业,伊藤家族的人就选择葬身此处,事实上我也没有查到这个家徽是不是长州藩出身的伊藤博文所佩。只是,说“伊藤”这个姓与下关特别有缘,大概是成立的吧。

附近还有一处可看的,是始建于1901年,于1940年结束使命的旧下关英国领事馆。英日同盟始于日俄战争前,到了太平洋战争爆发前自然交恶,不然不会有香港与新加坡的沦陷。这个旧领事馆也算是历史的见证,见证东亚的格局是如何在一百年内翻云覆雨,尘埃飞扬的。

从领事馆出来是个车站,看完春帆楼的我有了心情细细研究一番,还向一位姑娘讨教一通,这才悲催地发现:原来1、2、3、4路公交车都可以从下关站到唐户。那我又何必冒雨走那三公里的长路?

当然不止我一个人笨。那家台湾人,也是从下关站步行前来,我说小盆友辛苦了,妈妈还骄傲地表示他能走着呢。也是,重走五四路还是4.6公里呢,当然今天的天气太差,搁老子估计能走完够呛,还能想着李鸿章。

错过了一班新干线,我在新下关呆了整整一个小时。手机没电了,倒好,为打发时间,口占一首五律:

雨中访马关

骤雨赤间关,谁曾泪潸然。

宰臣伤颊贵(注),台海割唇寒。

长夜非前史,危言复旧观。

百年看兴替,一曲换流年。