解密“嫦娥”:“奔月”也是个“技术活”

2018-10-26王麟

王麟

皎皎夜空,星云密布,明明皓月,近在咫尺。作为地球的一颗卫星,月球在人类文明发展中扮演着多重角色,它既是一片没有丝毫生命活力的荒凉之境,也是中外古老神话的文化载体;它既是传说中嫦娥的栖身之地,也是富含稀有金属之地;它既在三十万千米之外孤独游荡,又永远面对地球依依不舍。

这个距离我们最近的天体,在最近的半个世纪中虽然已经揭开了一些面纱,但依然还有很多秘密。比如,始终“掩面”的月球另一侧隐藏了哪些秘密?因为月球本身阻挡了地月之间的通讯信号,在很长的时间里,我们无法观测和探索。如今,这个问题即将得到解决。我国已经在2018年5月21日成功发射完成一颗中继卫星“鹊桥”,它的作用就是為即将在2018年下半年发射的“嫦娥四号”卫星提供中继通讯服务。而“嫦娥四号”卫星的使命,就是亲临月球背面,巡视勘察,将月球背面的秘密公之于众。虽说古有“嫦娥奔月”之传说,不过,今时今日的“嫦娥奔月”着实是个“技术活”,让我们去探个究竟吧!

探月工程颇不易

让“嫦娥四号”探查月球背面是我国探月工程的重要内容之一,但是这个计划并非一开始就是如此的,因为“嫦娥四号”只是“嫦娥三号”的备用星,由于“嫦娥三号”高质量完成了预定的任务,“嫦娥四号”的使命也随之完成,刚好可以承担起探测月球背面的新任务。

回顾我国探月计划的发展历程,你会发现,这个庞大的系统性工程一路走来,颇为不易。我国的探月计划起源于20世纪90年代,经过长时间的反复论证之后,最终确定了“绕、落、回”三步走的发展计划。

卫星所承担的任务迥异。“嫦娥一号”是在2007年10月24日成功发射的绕月探测器,其主要任务就是突破绕月探测关键技术,对月面形状、主要部分元素及物质成分、月壤特性等进行综合探测,初步建立探月系统。“嫦娥一号”圆满实现了探月工程一期“绕月探测”的目标,被誉为我国在航天领域继人造地球卫星和载人航天之后的第三个里程碑。

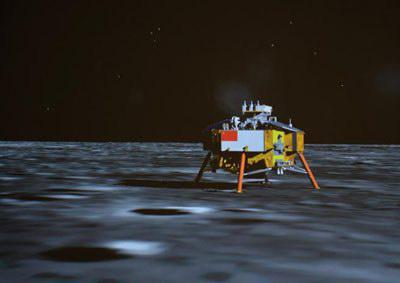

第二阶段,要完成“落月探测”任务,2010年10月1日和2013年12月2日,“嫦娥二号”和“嫦娥三号”先后顺利升空,完成了预定任务,尤其是“嫦娥三号”携带的“玉兔号”月球车第一次华丽现身,引来万众瞩目。这个阶段也完成了突破月球软着陆、月面巡视勘探等关键任务,并开展月基天文观测。

第三阶段的“采样返回”探月计划早在2009年就开始实施,其主要任务就是突破月表自动采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、地球大气高速再入、月球样品储存等关键技术,实现我国首次月面自动采样返回,并为载人登月和深空探测奠定基础。如今这项计划还在紧锣密鼓地朝着预定目标前进,相信在2020年左右,“三步走”的探月计划将会圆满收官。

而“嫦娥四号”的任务依旧属于第二阶段“落月探测”计划的内容之一,只不过,“嫦娥三号”实现的是月球正面着陆,而“嫦娥四号”要完成月球背面的软着陆和巡视勘探,难度系数更高。

一座“鹊桥”连地月

由于地球潮汐锁定的原因,月球的自转和公转周期一致,月球永远只有一面对着地球,使得我们看不到月球背面,若不通过某种技术手段,根本无法直接发射探测器绕到月球背面进行探测,因为月球本身“屏蔽”了来自地球的信号,使得对探测器的远程遥控无法实现。

但是,月球的这种屏蔽效应也有其优越之处,那就是当月球屏蔽了地球的无线电、闪电和极光等干扰信号之后,月球背面就成了免受地球电磁干扰的“宁静区”,将有助于探测器接收来自宇宙空间的更多微弱信号,开启非同一般的宇宙测探视角——在月球背面独特的电磁环境条件下,开展低频射电观测研究,取得更多原创性成果。另外,月球背面地形复杂,遍布大大小小的陨石坑,若能进行探测,还有机会发现宇宙起源的一些宝贵信息。

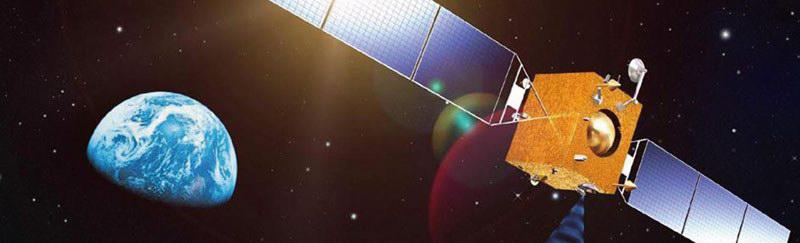

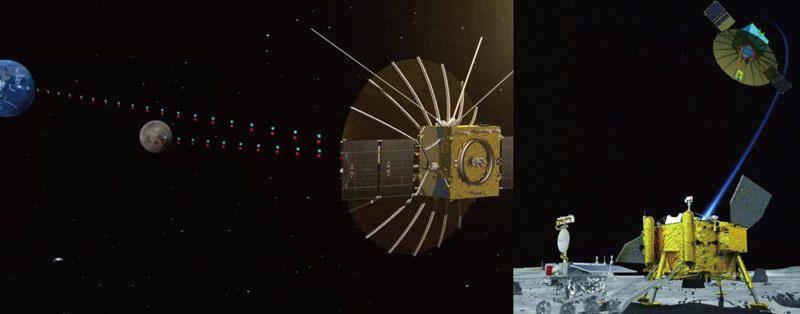

然而,要想探测月球背面,就必须发射探测器;要想使用探测器,就必须让探测器收到来自地球的控制信号。那么如何才能解决这个技术难题呢?这可难倒了很多科学家。幸运的是,最终他们找到了一个非常好的办法,那就是在靠近月球的太空中选择一个点,将一颗中继通讯卫星送到那里,让卫星既能“看”到月球背面,也能“看”到地球,这样通过中继卫星就能实现月球背面与地球的通讯联络,这个点就叫“地月L2平动点”,这个点恰好处在月球背面与地球的延长线上,距离月球约为6.5万千米,这里也是地月引力平衡点之一。

完成这个重要使命的,就是于2018年5月21日在西昌卫星发射中心升空的“鹊桥”中继星,它是一颗小卫星,自带直径4.2米的天线,这是人类深空探测史上口径最大的通信天线,建立了3条通信链路,能够和地面进行双向高速通信。卫星设计寿命为5年,质量约425千克,通过锂电池和太阳能板供电,配置16个发动机,可以自动调姿和变轨,采用“星敏感器+光纤陀螺”定姿方式和整星零动量控制方式,实现对地、对月、对日的三轴稳定控制。这颗卫星也是建在地球和月球间的一座信息中转站,专门用来接收和转发两者发出的信号,让月球背面不再是通信盲区。

“嫦娥四号”直奔“广寒宫”

有了“鹊桥”中继通讯卫星作为“利器”,“嫦娥四号”就可以顺利升空直奔月球背面了,预计在2018年的下半年,“嫦娥四号”就会一路奔袭,来到目的地,开始一场前无古人的探险伟业,探查隐藏在月球背面几十亿年的秘密。

“嫦娥四号”选择降落的地点叫“艾特肯撞击坑”,位于月球的南极,直径2500千米,深12千米,是月球上最古老、最大和最深的撞击坑,是一个精挑细选的着陆点。“嫦娥四号”要实现四大科学目标,分别是月基低频射电天文观测研究、月球背面巡视区浅层结构探测研究、月球背面巡视区地貌和矿物组分探测研究。

“嫦娥四号”项目属于复杂的系统工程,由探测器、运载火箭、发射场、测控、地面应用等五大系统组成,其中,探测器系统包括着陆器、巡视器和中继星。如今中继星已经发射,就等着“嫦娥四号”的着陆器和月球车大显身手了。

“嫦娥四号”的着陆器配置了4台科学载荷,包括国内研制的降落相机、月形月貌相机、低频射电频谱仪以及与德国合作的月球表面中子与辐射剂量探测仪。

这些仪器都有什么用呢?降落相机用于在着陆器降落过程中动态拍摄着陆区域的光学图像;而月貌相机用于获取着陆区月表图像并监视巡视器月表移动;低频射电频谱仪用于探测0.1~40 MHz(兆赫兹)范围内的太阳低频射电特征和月表射电环境;月表中子与辐射剂量探测仪用于测量月表包括带电粒子、γ射线和中子的综合粒子辐射剂量,目的是为未来载人登月活动和月表综合粒子辐射模型修正提供最新数据支持。

而“嫦娥四号”的巡视器,也就是月球车,也配置了4台科学载荷,每台仪器都有其独特的作用。其中全景相机用于获取巡视区的月表图像;红外成像光谱仪用于获取巡视探测点的月表光谱数据和几何图像数据;测月雷达用于探测巡视路线上的月壤厚度和月壳浅层结构;中性原子分析仪用于观测巡视探测点0.01~10 KeV(KeV即1000电子伏特)能量范围内的能量中性原子及正离子,而这将是国际首次在月表开展能量中性原子探测。

一切就绪,只待东风。用不了多久,“嫦娥四号”将腾空而起,来到月亮的黑暗面,开启一场令人振奋的新航程,也将我国探月工程再次向前推进一大步。