“章程书”:一个“特指”的书体及其相关问题

2018-10-25杨二斌

□ 杨二斌

一、问题的提出

汉魏之际,中国书法基本完成了书体演变的格局。作为中国书法史上楷书样式的滥觞者,锺繇被称为开新一代。锺繇有三种书体,南朝羊欣《采古来能书人名》记载:

颍川锺繇,魏太尉;同郡胡昭,公车征。二子俱学于德升,而胡书肥,锺书瘦。锺有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书、教小学者也;三曰行押书,相闻者也。三法皆世人所善。①

和羊欣论述相似的还有南朝王僧虔②。从记载来看,羊欣与王僧虔所云“锺书三体”基本是从书体的用途来定义,“铭石书”是书写碑版的书体;“章程书”是传秘书、教小学的书体;“行押书”是用来互通声讯的书体。刘涛认为,“铭石书”的体态应该与《熹平石经》《上尊号奏》《受禅表》隶书相仿,“章程书”即正书,“行押书”则是汉魏时期较进步而合同的新书体③。对于“锺书三体”,争讼的焦点主要在“章程书”。

唐张怀瓘《书断》卷上“八分”条下云:

又楷隶初制,大范几同,故后人惑之,学者务之,盖其岁深,渐若八字分散,又名之为八分。时人用写篇章,或写法令,亦谓之章程书。故梁鹄云“锺繇善章程书是也。”④

从张怀瓘的论述来看,时人用“八分”来“写篇章,或写法令”,因而有人称“八分”为“章程书”,从而认为梁鹄所云“锺繇善‘章程书’”中的“章程书”是“八分”。从历史文献记载来看,早在汉魏之际的梁鹄和南北朝的羊欣、王僧虔均指明“锺繇善‘章程书’”,但并未明确“章程书”是何种书体;自张怀瓘后,宋曾慥、元刘有定等沿袭张说而指定“章程书”的书体是“八分”。另一说为南朝萧子良和唐韦续所云则为锺繇称王次仲“八分”为“章程书”⑤。

“章程书”为“正书”的观点最早由清人顾蔼吉考证,他在《隶辨》中认为“章程书”是“正书”而非唐人所谓“八分”⑥,唐长孺在《读〈抱朴子〉推论南北学风的异同》一文中亦云:“照卫恒所说秘书监所教习的书法有毛弘的八分书;王僧虔认为秘书所教又有章程书,即出于锺繇;章程书既非八分,亦非行押,大概是指正书(即今所云楷书)。”⑦唐兰也认为“章程书”为“正书”,云“正字正是章程的连读”⑧。马里千亦持相似观点,并直接指出锺书《戎路表》《荐季直表》便是“章程书”的典型⑨。由是刘涛继承前人的观点而称“‘章程书’即正书”。

那么锺繇所擅长的“章程书”到底是什么书体样式?是“八分”还是“正书”?书法史的“章程书”书体争讼的根源所在何处?

二、从“章程书”的“本指”到书史“章程书”的书体“特指”

在命名一种书体的同时,这种书体样式已经存在,而其用途成为命名的主要依据。作为“正书之祖”的锺繇,“章程书”无疑是其特殊的一种书体样式,想要搞清“章程书”的书体,必须先要明白什么是“章程书”。

1.“章程书”的“本指”

所谓“本指”,就是本义。简单地说,“章程书”本指即为“‘章程’所使用的书体”。那么必须先搞清“章程”的涵义。

何谓“章程”?章、程二字的本义均为量词,《说文》“乐竟为一章”,《礼记·曲礼》“读乐章”,又“十髪为程,十程为分,十分为寸”。后二者之意各又有所溢出。《史记》云:

汉兴,萧何次律令,韩信申军法,张苍为章程,叔孙通定礼仪,则文学彬彬稍进,诗书往往闲出矣。⑩

此条下如淳《集解》曰:“章,历数之章术也。程者,权衡丈尺斛斗之平法也。”瓒曰:“茂陵书‘丞相为工用程数其中’,言百工用材多少之量及制度之程品者是也。”二者连用以此为始,引申为法式、法规及制度之意。《辞源》“章程”条下为章术法式之意⑪。在《康熙字典》中,“章”又训为“程”也,可见二者意义相近。后,“章”的引申意义更为特指化,具有了各级官员上书皇帝文书的涵义。如南朝刘勰《文心雕龙》云:

章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。

前汉表谢,遗篇寡存。及后汉察举,必试章奏。左雄表议,台阁为式;胡广章奏,天下第一,并当时之杰笔也。……原夫章表之为用也,所以对扬王庭,昭明心曲。既其身文,且亦国华。章以造阙,风矩应明;表以致策,骨采宜耀:循名课实,以文为本者也。⑫

“章”与“奏”可连用为“章奏”,与“表”连用为“章表”,刘勰分数类于《文心雕龙》,但其界限并不明确,姚鼐在《古文辞类纂》中总称其为奏议较为妥当⑬。可见在汉魏间“章”的意义在很大程度上都指为“奏章”,含有了“章、奏、表、议”的含义,又间有“使用奏章弹劾”之意,如汉蔡邕《太尉乔公碑》云:“被诏书为将作大匠,为受罚者所章,拜议郎。”《后汉书》也有类似的记载,“兴子尝发教欲署吏,棱拒执不从,因令怨者章之”⑭。

1971年,在甘肃甘谷县渭阳乡刘家山汉墓出土汉简(1A)云:

延熹元年十二月壬辰朔十二日甲申,宗正臣柜、臣巨敬,顿首死罪,上尚书。臣柜顿首死罪死罪,谨案文书:永寿三年三月十六日,蜀郡太守稙,书言:乙酉示章诏书“宗室”。⑮

此简正面墨书“隶书”书体两行,背面上端墨书顺序号,内容为东汉桓帝延熹年间宗正府卿刘柜上书皇帝的奏表,皇帝批示后下行的官方文书,其中有“示章诏书宗室”语,语似“展示”此“章诏书”于“宗室”之意,或有展示章表与诏书于宗室之意,如若为前意,则东汉末年已有“章诏书”之语。

《晋书·熊远传》云:

是以章书日奏而不足以惩物,官人选才而不足以济事。⑯

此论有“章书”二字,其意义正是章奏之书;另外,亦有“程书”一说,《史记》云:“天下之事无打下皆决于上,日夜有呈,不中程,不得休息。”后因称必须批阅的公文为“程书”⑰。

通过梳理,笔者发现,“章程”一词在中国古代制度中范围不断具体化、特指化,其具体的意义是“臣属上书皇帝的章奏表议等各类公文”,因此“章程书”的“本指”就是“臣属在使用章奏表议等公文时的书体”⑱。

2.“章程书”的“特指”

“特指”是训诂学中的术语,与“泛指”相对,古今学者不仅对其从训诂学进行研究,而且从词汇学、辞书学等多角度进行探讨,涉及同义词、词义引申、上下位词等。孙雍长云“如果一个词在某一具体语言环境中其使用意义比通常所代表的意义临时有所缩小,便是特指;如果有所扩大,便是泛指”⑲。“特指”“泛指”是一种普遍存在的、重要的语言现象,研究词的“特指”“泛指”现象有助于准确理解词义,构建词义系统,深化词义演变研究,有重要的理论意义和实践意义⑳。

作为一种书体,“章程书”在早期并无特殊之指,在锺繇善“章程书”之前,并未有文献引征“章程书”这个名称,虽然在东汉可能出现“章诏书”,但不能据此判定“章程书”在汉代已经出现。最早的文献记载当是南朝羊欣与王僧虔,可见当时“章程书”的名实与使用已经得到普遍认可,并已经固定在锺繇身上,从而可以认定此“章程书”书体的评价已是一种“特指”,那么,“章程书”提法的最初者谓谁?其书体争讼的结果谓何?其使用目的又谓何?

1.梁鹄:“章程书”书体“特指”的最初评价者

梳理文献,笔者发现“章程书”一词最早的使用者是梁鹄,其云“锺繇善‘章程书’”,此为张怀瓘所录,至于张说所本何处,尚无确证。如若张怀瓘所本不伪,则可认定梁鹄是此论的最初评价者,接下将从三个方面进行论述。

(1)梁鹄的生平及人品

梁鹄,字孟皇,生卒年不详,安定乌氏(今甘肃平凉)人。东汉末年至曹魏时期著名书法家。少好书,受法于师宜官,以善“八分”知名。初举孝廉为郎。光和元年(178),入鸿都门学,官选部尚书、凉州刺史。

作为汉末魏初的重要书家,梁鹄在初学书法上颇为与众不同。卫恒《四体书势》记载:

(师宜官)每书辄削而焚其柎,梁鹄乃益为柎,而饮之酒,候其醉而窃其柎。鹄卒以书至选部尚书。㉑

后梁鹄因善书而和师宜官一同入鸿都门学,曾遭到士大夫的强烈反对。《后汉书》记载光禄大夫杨赐上书:

又鸿都门下,招会群小,造作赋说,以虫篆小技见宠于时,如欢兜、共工更相荐说,旬月之闲,并各拔擢,乐松处常伯,任芝居纳言。郄俭、梁鹄俱以便辟之性,佞辩之心,各受丰爵不次之宠,而令缙绅之徒委伏亩,口诵尧舜之言,身蹈绝俗之行,弃捐沟壑,不见逮及。㉒

可见,梁鹄其人的人品在士大夫看来是有问题的。梁鹄为凉州刺史时,因畏惧贵戚想要杀掉苏正和,幸而盖勋晓以大义而止,事见《后汉书虞盖臧列传》㉓,加之其贪恋书法而无所不用其极,可见,其人品的负面评价由来有自。

(2)梁鹄与曹魏政权及锺繇之关系卫恒在《四体书势》中云:

梁鹄奔刘表,魏武帝破荆州,募求鹄。鹄之为选部也,魏武欲为洛阳令而以为北部尉,故惧而自缚诣门。署军假司马,在秘书以勒书自效,是以今者多有鹄手迹。魏武帝悬着帐中,及以钉壁玩之,以为胜宜官,今宫殿题署多是鹄书。㉔

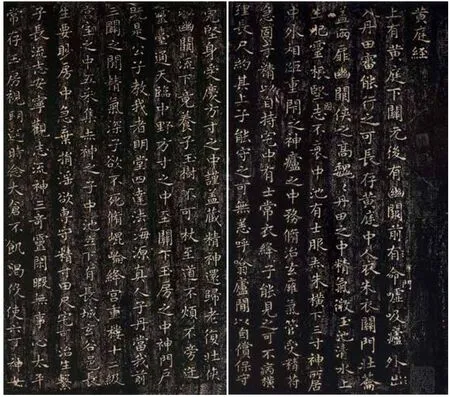

日本宇野雪村藏宋拓本锺繇《荐季直表》

从卫恒的记载来看,梁鹄在选部尚书之时,曹操想要当洛阳令,但其不同意而让曹操当了北部尉,因为这件事,当曹操破城荆州后,梁鹄因害怕而“自缚诣门”,可见其人随波逐流,甚能夹缝中取得生存,加以前述几例史料,梁鹄之人品明矣。

梁鹄与曹操是被欣赏者与欣赏者之间的关系,曹操欣赏梁鹄的字,因而赦免其不敬之罪,而任命其为“军假司马,在秘书以勒书自效”,可见梁鹄在汉魏之际是颠沛流离的,后曹操才让其在汉末的“秘书”中专心进行书法的研究。

梁鹄所善书体为“八分”,从师承关系上说,他应是师宜官的弟子,二者在汉灵帝时俱是鸿都门学中人,而曹操认为其书法超过师宜官。梁鹄在汉末魏初和邯郸淳齐名,而二人书法有明显的区别,卫恒云“鹄之用笔,尽其势矣”,邯郸淳不仅善八分,还善“古文”,卫恒的祖父卫觊曾模仿邯郸淳《尚书》,邯郸淳不能分辨,可见梁鹄、邯郸淳与卫觊当是同辈中人,而卫觊略小。卫恒是见过梁鹄的书迹的,故云“今宫殿题署多是鹄书”。

锺繇与梁鹄、卫觊也是同时之人,其侍奉曹操及曹丕。据传魏之《受禅表碑》与《上尊号碑》是锺繇所书,是典型的“铭石书”,亦有《受禅表》与《上尊号》为梁鹄所书之说。故庾肩吾《书品》云:“锺(繇)天然第一,功夫次之,妙尽许昌之碑,穷极邺下之牍。”㉕

从书法史的前后书人顺序来看,梁鹄似稍早于锺繇,锺繇生于公元151年,据张天弓《韦诞年表》㉖,梁鹄约卒于黄初末,即公元225或226年,其于208年依附曹操,向上逆推约应出生于公元140至150年间,晚于蔡邕约10年,但早于锺繇,约和师宜官、邯郸淳相若。在书法上,梁鹄成名较早,可说是锺繇的前辈,二者在曹魏政权中的关系也是复杂的。曹操欣赏梁鹄的书法,而锺繇则是曹操的下属,并是曹丕称帝的积极推动者;梁鹄是没有实权的“秘书”自效,而锺繇则是股肱之臣,作为书法前辈的梁鹄,在书体的革新上并未有多大的建树,而作为后辈的锺繇,其书源于“隶书”,在“行书”上有所继承,特别是在“正书”上有所创造,梁鹄并未赞赏锺繇的“铭石书”与“行押书”,而是赞其“章程书”,在书体上是有选择性的称赞,可见几者还是有明显区别的,只是不知梁鹄是在何种情况之下盛赞锺繇之“章程书”的。

(3)梁鹄评价“锺繇善‘章程书’”之意义

东汉时代是古典书论的发轫期,崔瑗《草书势》、赵壹《非草书》、蔡邕《笔论》《九势》等均是其时的书学理论,除涉及书体特色外,学界通常认为赵壹的《非草书》是中国书法史上第一部书学论文,但其文的出发点在于维护儒家的正统观念,并非真正意义上的就具体的书法而进行的批评,而梁鹄则不同。如其评邯郸淳云“淳得次仲法”,评锺繇云“锺繇善‘章程书’”,评韦诞云“韦诞师淳而不及”等,其书学言论涉及书家的书体特征,且多戳中痒处,可以说梁鹄不仅擅于书法创作,而且可以认定其是中国书法史上第一个真正的书法批评家。

汉魏之际,各种新书体已经登上了历史舞台,“行押书”“章程书”“草稿书”等成为时髦书体,亦出现了书法品评之风,梁鹄评价“锺繇善‘章程书’”之意义,笔者认为主要有以下三端。

汉代书法品评的语词大略为“善史书”“善书”等,梁鹄评价“锺繇善‘章程书’”,其评价语词仍为“善”,而书体样式的工拙是品评的尺度,已然跳出了字体规范的要求,这继承了汉以来书法评价的一贯手法,对人物书体的评价起到了继往开来的作用。此其一也。

梁鹄评价“锺繇善‘章程书’”,树立了名家楷模,为后世确立了赶超的目标。王羲之在《尚想黄绮帖》中云:“吾书比之锺张,锺当抗行,或谓过之,张草犹当雁行。”此正以锺繇为目标,而其目标正是在梁鹄确定的名家楷模基础上确立的。应该说梁鹄对锺繇的评价,开创了在书史上书家评判书人书体的先例;其后韦诞延续其法尊张芝为“草圣”,开启了书史尊圣之先,后经虞和、陶弘景直至袁昂终以“四贤”之说推崇张芝、锺繇、王羲之、王献之㉗。可以说,梁鹄对于锺繇之评价为“四贤论”评价的形成奠定了理论基础。此其二也。

“章程书”本来是梁鹄评价锺繇的临时义,然而在书史中这种临时的意义慢慢经过时间的洗练,逐渐稳定并固定下来。可以说,正是梁鹄的评价,开启中国书法书体“特指”之先河,随后的书家书体之论议有些正是在这种模式下进行的。此其三也。

2.“章程书”书体的“特指”样式

从“章程书”的本指“臣属在使用章奏表议等公文时的书体”来看,其内容没有涉及书法史的书体样式,那么“章程书”的书体样式到底是什么?

《独断》云:

章者,需头称稽首上书谢恩陈事诣阙,通者也。表者,不需头,上言臣某言,下言臣某诚惶诚恐稽首顿首死罪死罪,左方下附曰某官臣某甲上。……凡章表皆启封,其言密事得帛囊盛。㉘

从形制要求上来看,锺繇之《贺捷》《力命》皆是章表,此符合“章程书”之本指,而其使用之书体为“正书”。启功认为:“铭石既是上尊号碑字体,章程自是表启字体。”㉙

南朝羊欣《采古来能书人名》云:

琅琊王廙,晋平南将军,荆州刺史,能章楷,谨传锺法。㉚

从此记载看,王廙所擅长的书体是“章楷”,有《祥除帖》《昨表帖》传世,正是典型的锺繇“正书”书风,此“章”字当从“章程书”之中来。王羲之在《尚想黄绮帖》中所谓“锺当抗行,或谓过之”,其设定的书法目标应是锺繇的章表之书,从其临锺繇《宣示表》以及书《乐毅论》《黄庭经》等楷书名帖来看,锺书尚未脱尽隶书的古质与王书脱尽隶意的今妍,正是其书体之名从“章程书”到“章楷”再到“正书”最后到“楷书”的显证。

清顾蔼吉论证“章程书”之书体颇为详尽,其云:

《世说新语》注云:“锺会善效人书,于剑阁要邓艾章程白事,皆易其言。又毁文王报书,手作以疑之。”“章程白事者”,以章程书白事也。章程书者,正书也。今所传锺《贺捷》《力命》《季直》三表皆是正言,岂邓艾白事而独用八分乎?……是则八分、章程明为两体。或拘八分即章程之说,乃有目铭石为正书者,锺繇《泰山铭》《受禅碑》皆铭石书也,羲之谓之八分,今见拓本亦是八分,而谓铭石为正书乎?锺有三体,行押即行书,是无可疑。若章程为八分,铭石又为八分,然则锺繇正书,王羲之与之抗行者,何以弗及?吾知其必不然也。先着《隶说》云:“当时以八分用之铭石,其章奏笺表传写记录日用之字,皆用正书,亦谓之章程书。如繇书《受禅碑》即八分也,《宣示》《戎辂》《力命》诸帖即章程书也。二王无铭石书,如《黄庭》《乐毅》《画赞》《曹娥》《洛神》,章程书也。”此论可以袪惑。㉛

顾蔼吉所云,从现代书学史意义上看,可为确论。另,徐邦达在论证所谓“八分楷法”为“正书”的说法时批评顾说,亦有可从之处,其云“‘章程之书’是八分楷法”,其分是因为形式变化的距离有大小不同的缘故㉜。

前所引文张怀瓘《书断》卷上“八分”条下云时人用“八分”来写篇章、法令,因而称“八分”为“章程书”,继而以“故梁鹄云锺繇善‘章程书’”为论据证明前文“八分”书体时效性,此处则似画蛇添足;应该说,汉魏南朝时并无“八分”之说,而是“八分楷法”与“章楷”,唐人在引用时没有搞清而造成了名称与书体上的混乱。

另外,饶宗颐认为三国走马楼吴简的《嘉禾吏民田家莂》虽然是胥吏书写的“章程书”,尚未摆脱八分书的习惯,不能目为锺繇的“正书”㉝,而刘正成则把吴简中的楷书作为和锺繇“正书”相近的证据㉞,且不论孰是孰非,饶宗颐所云此“章程书”其中有楷化的成分足以说明其认为“章程书”是由隶书而变为楷书的,而刘正成也认为“章程书”即是“正书”。这基本代表了学界对于“章程书”书体的态度。最新的成果是2014年《中国书法》刊发王素、宋少华的《长沙走马楼吴简书法综述》脚注所云“章程书”指含有隶意的楷书㉟,笔者认为有些道理,但既然锺繇是集大成者,自然就是“正书”书体的纯化者,这样他才称得上是“正书之祖”。

结合锺繇所书之章表,加以前人通儒之论述,那么可做些合理的推测,锺繇的“章程书”是一种比较时髦的书体,正如臣属上“草书”章奏一样,锺繇所上章表是纯化后的“正书”,而正是帝王的提倡,新书体的样式才得以彰显与确立,以至于更大范围的传播,而锺繇也因此获得“正书之祖”的历史地位㊱。

因此,锺繇的“章程书”是“正书”书体,并在魏时成为“传秘书、教小学”的书体,其体势为世人所效仿。

3.“章程书”书体使用之目的

南朝羊欣、王僧虔用“传秘书、教小学”来定义“章程书”,是就其用途来限定的,我们不仅质疑,“章程书”既然是“臣属在使用章奏表议等公文时的书体”,其使用目的何在?

“传秘书”者,“史”之职责也,则“章程书”亦传播“秘书”之用也,亦即“秘书”的书写使用的是“章程书”。“秘书”一词最早起于汉代。《汉书》云:

歆及向始皆治易,宣帝时,诏向受谷梁春秋,十余年,大明习。及歆校秘书,见古文春秋左氏传,歆大好之。㊲

其实,在汉初已经有“秘书”的记载。《史记》云:“(迁)为太史令,史记石室金匮之书。”“索隐”案“石室、金匮皆国家藏书之处”㊳。此即国家的档案机构。然此处“传秘书”之“秘书”并非仅为“石室金匮之书”,亦多有国家章奏之意。《太平御览》223秘书监条引《东观汉记》云:“桓帝延熹二年初置秘书监,掌典图书、古今文字”。从其执掌来看,这是最早的官职设置,但实际在西汉即有相当于“秘书监”的官职,主要有御史大夫、御史中丞。《汉书·百官公卿表》曰:

御史大夫,秦官,位上卿,银印青绶,掌副丞相。有两丞,秩千石。一曰中丞,在殿中兰台,掌图籍秘书,外督部刺史,内领侍御史员十五人,受公卿奏事,举劾按章。㊴

除御史大夫、御史中丞外,还有尚书令、尚书、尚书郎、尚书令史,县令史、丞相史、史,书佐等。在“传秘书”的主书吏员群体中,以令史、史及书佐为主书吏员中最为普遍,维持有汉一代官方文书的草制、缮写,以御史、尚书最为重要,掌握国家章奏文书,为上传下达最为重要之环节。在汉魏之际,曾有梁鹄、毛弘、卫瓘、索靖等在秘书监或尚书台中处理过“秘书”之工作,在“传秘书”的过程中,“秘书”须使用“章程书”书体。

“教小学”者,“师”之职责也。则“章程书”亦教授“小学”之用也。《汉书·杜邺传》云:

初,邺从张吉学,吉子竦又幼孤,从邺学问,亦著于世,尤长小学。㊵

唐颜师古注曰:“小学,谓文字之学也。周礼‘八岁入小学,保氏教国子以六书’,故因名云。”此论在许慎《说文解字》《汉书·艺文志》中亦有所录,可见,在周代即有“小学”之说,汉代则直指“文字之学”为小学。汉初,闾里书师使用秦代字书教授与学童,但是仍然不能满足实际的“小学”教育要求,除延续使用《史籀篇》外,还颁布《仓颉篇》《凡将篇》《元尚篇》《急就篇》《训纂篇》等字书,据《汉书》记载,共有小学十家,四十五篇。汉代教授“小学”的字书很多,而“章程书”正是教授“小学”字书的书体。

中国古代政府的行政传达依赖于官文书之运行,故王充曰:“汉所以能制九州岛者,文书之力也。”㊶而文书书写的正确与否直接关系到奏疏诏书的传达,为行政需要与明确责任,故在书写诏令与文书运行之中必须在简牍之上书写诸曹掾史及令史、书佐之名。许慎《说文解字叙》曰:

尉律,学童十七以上,始试。讽籀,书九千字,乃得为史。又以八体试之,郡移大史并课。最者以为尚书史。书或不正,辄举劾之。㊷

[东晋]王羲之《乐毅论》(越州石氏本)

《汉书·艺文志》以及新出土的《张家山汉简》也有相似记载。汉光武帝亦下诏曰:“书疏不端正,不如诏书,有司奏罪名,并正举者。”㊸此几处均有“正书”之意,丛文俊指出:“‘书或不正’有两层涵义,一指字形结构的规范与否,二指书体式样的工拙,只有坚持正字,才能保证统一意志上下通达无碍。”㊹《史记》中记载万石建因为上书的“马”字少写一笔,竟然惶恐皇帝治他的死罪㊺,可见汉代文字政策之严厉;结合“章程书”的“传秘书、教小学”的用途,可以知道,闾里书师教授文字之学于学童,待学童达到一定的年龄后,参加太史组织的课试,可以得到“史”“尚书令史”之类的职务,从事的正是“传秘书”的任务,而“传秘书”的具体要求则是“书或不正,辄举劾之”。从“章程书”涵义以及具体用途来看,其目的正是要求文字书写的规范性。

三、“章程书”书体的“泛指”

[东晋]王羲之 黄庭经(拓本)

“锺繇善‘章程书’”最初只是梁鹄的特指之义,而后“章程书”成为后世书史的“特指”书体,或是先有“章程书”,而锺繇以“正书”上表,而得此赞。从“章程书”的书体“特指”情况来看,其名称意义实际上是从其用途而来的,当“正书”成为“章程书”的特指之义时,在内容上,“章程书”的“正书”书体完成了书法史意义上书体的转换,是由“本指”到“特指”的一种特殊情况。

除“特指”的内容,“章程书”亦可衍生出“泛指”的内容,即其外延范围扩大为“古今臣属在使用章奏表议等公文时的书体”,自古至今,“章程书”不可能仅为一种书体,由于时代的变迁,书体的使用也会发生变化,也就是说要动态地看待“章程书”㊻。

自黄帝以至于三代,文字尚处于草创阶段,故有沮诵、仓颉作书契以代结绳,殷商文字体系成熟,金文为祭祀之用而甲骨为巫祝祈祷之愿文,至周宣王时,史籀颁布《史籀篇》十五篇以统一天下文字,世谓之籀书。及平王东迁,诸侯立政,家殊国异,而文字乖形,为战国古文。从文字的发展演变上来讲,无论甲骨、金文、籀书、战国古文皆属于“大篆”范畴,“章程书”当本于以上诸种,可无疑问。

秦始皇统一六国后,为其统治之需要,进行了“书同文”的改革,李斯作《仓颉篇》、赵高作《爰历篇》、胡毋敬作《博学篇》,书体以“小篆”替代“大篆”。秦时又有“隶书”,施之于徒隶,其断不会被用作庄重严肃的章奏之书。《史记》云:“天下之事无小大皆决于上,上至以衡石量书,日夜有呈,不中呈不得休息。”㊼可见当时“章程书”奏牍之繁多,而书体必为始皇统一之“小篆”。

西汉初建,萧何据周礼而设定西汉课试学童制度,太史以《史籀篇》作为课试学童的一个方面,学童只要对于《史籀篇》掌握运用娴熟,即可补充书佐,而课试最者可以升到尚书、御史史书令史。令史的作用之一是弹劾不正的“吏民上书”,“吏民上书”之书体,正是本文所“泛指”的“章程书”,其书体正是以《史籀篇》为底本的“篆书”,不是“小篆”,而是非常接近于秦“小篆”的“篆书”—“籀文”㊽。

王莽所建“新朝”是汉代书法史中一个重要的时段,其破“秦书八体”而成“新莽六书”。东汉光武之后,很多都是继承了王莽改制后的制度,故字书《史籀篇》被废弃,仅存九篇之目㊾,并且课试学童的制度也荒废了,故而许慎在《说文解字叙》中有“今虽有尉律不课,小学不修”㊿的情况。史书记载晋代发现“蝌蚪书”,司空张华以之问束皙,认为此是汉明帝显节陵的策文[51]。此例透露两方面的信息,一方面说明“篆书”在东汉有其特定应用的场合,另一方面也说明当时“篆书”的应用范围越来越小,而“隶书”的使用则较广泛普遍。正是由于高度密集的使用,“隶书”在东汉代替了古老的书体而成为普遍的标准。“章程书”已经从高高在上的“史书”(籀文)之尊贵书体下降为“隶书”,这是历史的必然。除以“隶书”为主流的“章程书”外,尚有以“草书”为“章程书”的辅流。

在汉末魏初之时,“章程书”就已入得“传秘书、教小学”之列。南朝王僧虔云:“锺有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,世传秘书、教小学者也;三曰行押书,行书是也。”[52]和羊欣说法相比,王僧虔的“章程书”条下多了“世”字,“世”字的理解是“当时”之意,可知在魏时“章程书”的书体已经是“正书”。除“正书”外,在西晋时,荀勖领秘书监,立书博士,置弟子教习,以锺、胡为法[53]。卫恒《四体书势》云:“魏初,有锺、胡二家为行书法,俱学之于刘德升,而锺氏小异,然亦各有其巧,今盛行于世。”[54]今唐兰、唐长孺、刘涛的观点皆本此,都认为是此以“锺、胡为法”正是“行书”,盖是依据晋卫恒的相关记载而得出。“行书”进入“秘书”之列,这在当时可能与“秘书写副”的制度有关[55]。

应该说,魏晋之“章程书”也是在前代的基础上发展而来的,“八分”作为主要的书体一直保持在“秘书”中,而作为时髦的新体,“正书”在魏发展为“传秘书、教小学”的“章程书”,而后“行书”也进入了“章程书”的行列。最后,作为最有生命力的“正书”在魏晋之后终获得“全面”地位。清顾蔼吉云:“《周官》有六书,保氏以之教国子;汉兴有史书,太史以之试学僮;后汉有八分,毛弘以之教秘书;魏变正书,亦即以之传秘书、教小学,时有递尚,又何惑焉?正书,而亦曰章程者,所以别乎八分也,昔人别之而后人合之哉。”[56]可为确论。

四、“章程书”的另一特例:草书

从东汉始,草书书体成为时尚,便屡有大臣以草书章表上书皇帝之例。《后汉书》云:

睦能属文,作春秋旨义终始论及赋颂数十篇。又善史书,当世以为楷则。及寝病,帝驿马令作草书尺牍十首[57]。

此事发生与汉明帝时,后又有数例以草书上奏事者,汉章帝时,有齐相杜度上“草书”奏表,魏文帝时刘广通上草书奏事[58]。

黄伯思《东观余论·记与刘无言论书》云:

汉魏人章表也多用章草书,今犹有存者,如司马孚、孙皓奏表,世或传之。[59]

从以上数例史料看来,上“草书”奏事在汉魏间曾一度形成风气。南朝庾肩吾《书品》云:“杜度滥觞于草书,取奇于汉帝。诏复奏事,皆作草书。”[60]可见其有“取奇”之意,后因“草书”的艺术特质而得到皇帝的青睐,从而造成了“草书”书体的流行。可以说,“草书”艺术滥觞于秦末汉初,然到东汉方得到官方的认可,“草书”(章草)是“章程书”的另一特例[61]。

五、余论

“章程书”的书体“特指”作为一种现象,在一定程度上是特定历史阶段的特定涵义,梁鹄是此评价的滥觞者,其所谓“锺繇善‘章程书’”者,继承了汉代品评书人的传统,以书体样式的工拙为评价尺度,树立了名家楷模,开创了书史上书家评判书人书体的先例,为张芝、锺繇、王羲之、王献之“四贤论”评价的形成奠定了理论基础;也开后世书家书体“特指”论议之先河,对于研究书体书人与时代之间的关系以及在古今书法链条上的各种书法现象具有特殊意义。

“章程书”是中国书法史上一个重要的命题,在梳理文献的过程中,可以看到不同的说法,关于萧子良和韦续的“锺繇称王次仲‘八分’为‘章程书’”的说法,笔者不能强加否定,或是汉时已有“章程书”之说,而张怀瓘所谓“八分”即本于此,只是在使用论据时发生了错位,唐人记载把“八分”同“八分楷法”混淆起来正是“章程书”书体争讼的根源所在;而可以肯定的是,不论是在商周秦汉,还是在汉魏时书法新体创制的时期,书体总与实用相互关联,于是才出现了以实用为前提的书体称谓;魏晋时代,书体的完备与名家楷模的大量涌现,从而出现了中国书法史书体称谓的新格局。

注释:

①[南朝宋]羊欣《采古来能书人名》,见《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年,第46页。张天弓认为现存《采古来能书人名》乃唐开元末至贞元初之间的伪作,但亦认为其文不可尽弃,今采用羊欣评锺繇一段。见《张天弓先唐书学考辨文集》,荣宝斋出版社,2009年,第158页。

②[南朝宋]王僧虔《又论书》,见《历代书法论文选》,第61页。

③刘涛《中国书法史·魏晋南北朝卷》,江苏教育出版社,2002年,第73-74页。

④[唐]张怀瓘《书断》,见《历代书法论文选》,第161页。

⑤唐韦续在《墨薮》云:“八分书,汉灵帝时上谷王次仲所作。魏锺繇谓之章程书。”宋曾慥云:“锺繇有三体……二曰章程,谓八分书。”元刘有定在《衍极》注中云:“一铭石,谓正书;二曰章程,谓八分。”明李贽在《李贽疑耀》中也说:“萧子良云:汉灵帝时上谷亦有王次仲,与秦时王次仲同姓名,亦常作八分书,锺元常谓之章程书。”后之说法皆不出此二者,一云锺繇谓“章程书”为“八分”,一云锺繇称王次仲善“章程书”。

⑥[清]顾蔼吉《隶八分考》,《隶辨》卷八,中华书局,1986年,第315-316页。

⑦唐长孺《魏晋南北朝史论丛》,河北教育出版社,2000年,第341页。

⑧唐兰《中国文字学》,上海古籍出版社,2001年,第152页。

⑨马里千《晋代书体与〈兰亭序帖〉》,《书法研究》1982年第1期,第40页。

⑩[汉]司马迁撰《史记》,[南朝宋]裴骃集解,中华书局,1976年,第3319页。

⑪商务印书馆编辑部编《词源》,商务印书馆,2010年,第2554页。

⑫[南朝齐]刘勰《文心雕龙》,见周振甫《文心雕龙今译》,中华书局,1986年,第204-207页。

⑬转引自周振甫《文心雕龙今译》,第210页。

⑭[南朝宋]范晔撰《后汉书》,[唐]李贤等注,中华书局,1965年,第1534页。

⑮中国简牍集成编辑委员会编《中国简牍集成》第四册,敦煌文艺出版社,2001年,第249页。

⑯[唐]房玄龄等撰《晋书》,中华书局,1974年,第1888页。

⑰商务印书馆编辑部编《词源》,第2519页。

⑱[唐]张怀瓘在《书断》中所谓“时人用写篇章,或写法令,亦谓之章程书”之“篇章、法令”,可以说是“章程书”本指的扩大,从这点上看,可以看作是“章程书”意义的泛化。

⑲孙雍长《训诂原理》,语文出版社,1997年,第386页。

⑳张树清《古汉语泛指与特指研究》,内蒙古师范大学,2010年。

㉑[晋]卫恒《四体书势》,见《历代书法论文选》,第15页。

㉒[南朝宋]范晔撰《后汉书》,[唐]李贤等注,第1782页。

㉓[南朝宋]范晔撰《后汉书》,[唐]李贤等注,第1879页。

㉔[晋]卫恒《四体书势》,见《历代书法论文选》,第15页。

㉕[南朝梁]庾肩吾《书品》,见《历代书法论文选》,第87页。

㉖张天弓《论韦诞—兼论古代书论的起源》,见《张天弓先唐书学考辨文集》,荣宝斋出版社,2009年,第53-56页。

㉗虞和《论书表》云“洎乎汉、魏,锺、张擅美,晋末二王称英”,陶弘景《与梁武帝论书启》亦有所云,袁昂《古今书评》云:“张芝经奇,锺繇特绝,逸少鼎能,献之冠世。四贤共类,洪芳不灭。”详见《历代书法论文选》。

㉘[汉]蔡邕《独断》,见[清]永瑢、纪昀等《文渊阁四库全书电子版》,上海人民出版社,1999年。

㉙启功《古代字体论稿》,文物出版社,1964年,第37页。

㉚[南朝宋]羊欣《采古来能书人名》,见《历代书法论文选》,第47页。

㉛[清]顾蔼吉《隶八分考》,《隶辨》卷八,第315-316页。

㉜此文所谓“八分楷法”似乎有八分范式之意,但细检史料,并无直接证据说明二者为一,始称者为张怀瓘,见徐邦达《八分楷法之名的出现和再变为正书》。

㉝饶宗颐《泛论三国碑刻书法》,见《中国碑帖与书法国际研讨会论文集》,香港中文大学文物馆,2001年,第7-14页。

㉞刘正成《锺繇与长沙吴简说》,见《中国书法全集》第二十卷,《三国两晋南北朝编》,荣宝斋出版社,1997年,第27-29页。

㉟王素、宋少华《长沙走马楼吴简书法综述》,见《中国书法》2014年第5期,第81页。

㊱应该说,锺繇并非楷书的创制者,其在楷书的发展过程中对楷书进行整理纯化,加快了楷书的成熟,推动了楷书的发展,正因此点,其“正书之祖”的地位得以确定。

㊲[汉]班固撰《汉书》,[唐]颜师古注,中华书局,1964年,第1967页。

㊳[汉]司马迁撰《史记》,[刘宋]裴骃集解,中华书局,1976年,第3296页。

㊴[汉]班固撰《汉书》,[唐]颜师古注,第725页。

㊵[汉]班固撰《汉书》,[唐]颜师古注,第1967页。

㊶[汉]王充撰《论衡》,见黄晖校释《论衡校释》,中华书局,1990年,第591页。

㊷[汉]许慎撰《说文解字》,[宋]徐铉校定,中华书局,1963年,第315页。

㊸[南朝宋]范晔撰《后汉书》,[唐]李贤等注,第3559页。

㊹丛文俊《论“善史书”及其文化涵义》,见张啸东编《揭示古典的真实—丛文俊书学、学术研究论集》,中州古籍出版社,2003年,第114-115页。

㊺[汉]司马迁撰《史记》,[刘宋]裴骃集解,第2766页。

㊻章程书”的“特指”之义是书法史中书体转换的标志,而其“泛指”也应是中国书法史研究中的应有之义,故而笔者推衍“章程书”至“泛指”的书体情况。

㊼[汉]司马迁撰《史记秦始皇本纪》,[刘宋]裴骃集解,中华书局,1982年,第258页。

㊽关于此书体的论述详见杨二斌《西汉官文书运行书体研究》,山西师范大学,2010年。

㊾《史籀篇》在东汉初仍然有一定影响,如在《汉书》《后汉书》中多有宗室亲王、后妃“善史书”的记载,正是因为《史籀篇》掌握的稀有,故而史家大书一笔。

㊿[汉]许慎撰《说文解字》,[宋]徐铉校定,第315页。

[51]王国维《观堂集林》,中华书局,1959年,第337页。

[52][南朝梁]王僧虔《又论书》,见《历代书法论文选》,第61页。

[53][唐]房玄龄等撰《晋书》,中华书局,1974年,第1154页。

[54][晋]卫恒《四体书势》,见《历代书法论文选》,第15页。

[55]刘涛《中国书法史·魏晋南北朝卷》,江苏教育出版社,2002年,第74页。张明《晋置书博士蠡测》,《文艺争鸣》2012年。此文认为“章程书”为“八分”,而进一步认为晋置书博士中“锺胡为法”为八分,恐不确。

[56][清]顾蔼吉《隶八分考》,《隶辨》卷八,第315-316页。

[57][南朝宋]范晔撰《后汉书》,[唐]李贤等注,第557页。

[58][唐]张怀瓘《书断》,见《历代书法论文选》,第162页。此最初见于《后汉书》与《魏书》记载。

[59][宋]黄伯思《东观余论》,见[清]永瑢、纪昀等《文渊阁四库全书电子版》,上海人民出版社,1999年。

[60][南朝梁]庾肩吾《书品》,见《历代书法论文选》,第88页。

[61]此处“草书”指“章草”,非“今草”;至于“章草”之“章”是否是“章程书”之“章”,笔者认为二者之间存在联系,但本文侧重不在此,故不述。