不同种植方式和施肥对旱地春玉米土壤硝态氮残留的影响

2018-10-25谢永春郭天文刘国一

谢永春,郭天文,刘国一

(1.西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所,西藏 拉萨 850032;2.甘肃省农业科学院,甘肃 兰州 730070)

因农作物对氮素需求量大而在农业生产中投入过多,导致氮肥用量和粮食产量不协调的现象备受学者关注[1-2]。长期过量或者不合理的施氮,使得氮肥利用率降低、施肥经济效益下降、土壤氮素残留增加[3-5]。据调查[6],氮肥施入土壤后大约有30%~50%经淋溶进入地下水,在我国黄土高原地区,一般农田2~4 m土壤硝态氮的累积量可达102 kg·hm-2,高产农田可达214 kg·hm-2。

近年来,甘肃中东部旱农区种植面积逐步扩大的全膜双垄沟播技术,具有增温、蓄水、保墒和增产增效的效应。然而此种植方式下作物肥料利用率高,对氮肥的过量投入,导致土壤养分失衡,特别是硝态氮损失尤为严重[7-10]。如何科学种植、合理施肥,减少土壤氮素残留与淋溶,提高肥料利用效率,获得农业和环境双赢的效果众人所望。因此,本文以甘肃定西定位3年的旱地玉米试验为材料,对不同种植方式和施肥水平下土壤氮素的残留做一探讨,以期为该区旱地有效减少氮素损失的种植方式和优化施肥水平提供理论依。

1 材料和方法

1.1 试验区概况

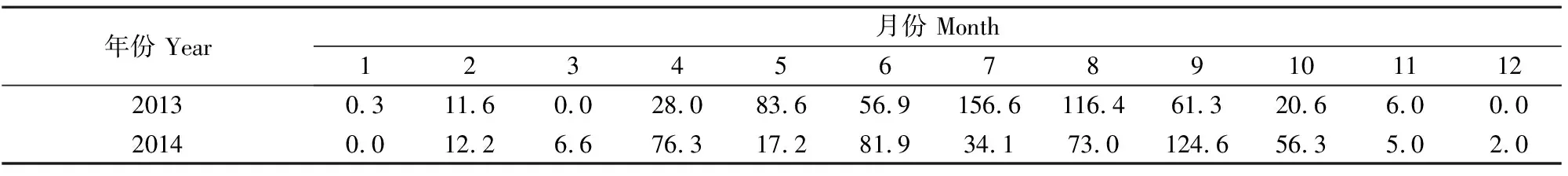

试验设在甘肃省定西市团结镇,当地属黄土高原丘陵沟壑区,是典型的干旱半干旱农业区,2012~2015年年均降雨量445 mm(详细见表1),年蒸发量1 531 mm,年均气温6.2℃,≥0℃积温2 787.7℃,≥10℃积温2 075.1℃。供试土壤为黄绵土,0~200 cm土层平均容重为1.15 g·cm-3。试验地耕层土壤有机质为12.58 g·kg-1、全氮为0.86 g·kg-1、全磷为0.92 g·kg-1、碱解氮为51.12 mg·kg-1、速效磷为13.32 mg·kg-1、速效钾为138 mg·kg-1。

表1 试验区2013年~2014年降雨量/mm

1.2 试验材料

玉米品种为沈单16号,地膜选用幅宽120 cm(用于全膜覆盖)和70 cm(用于半膜覆盖)的地膜,厚度均为0.008 mm。

1.3 试验设计

田间试验采用裂区设计,种植方式为主区,施肥水平为副区,共9个处理,主区3次重复,小区面积18 m2(3 m×6 m)。试验于2012年开始长期定位,每年种植春玉米,4月下旬播种,10月中旬收获。所用肥料全部为基施,播种密度为60 000株· hm-2。种植方式为全膜双垄沟播(F:在播种前起垄,大垄宽70 cm,小垄宽40 cm,高均为15 cm,全部用地膜覆盖后采用穴播方式种植玉米于沟内。)、半膜平作(H:不起垄,间隔70 cm覆膜,膜宽40 cm,采用穴播方式种植玉米于地膜上)、裸地平作(O:不起垄,不覆盖,种植方式同H)3种方式;3个施肥水平,即配方优化施肥水平(依测土配方推荐,养分下标为施肥量 kg·hm-2):N225P120K60(OPT)、当地农民习惯施肥水平:N150P105K0(FP)、不施肥:N0P0K0(CK)。

1.4 样品采集与测定

植株样在春玉米收获期分别取3株,将籽粒和秸秆分离,带回实验室在烘箱中105℃下杀青30 min,再调温80℃烘干至恒重。对各生育期干物质称重后进行粉碎过0.5 mm筛,备测定养分用。全氮采用浓H2SO4- H2O2消煮,凯氏定氮法。

氮吸收量(kg·hm-2)=干物质量(kg·hm-2)×干物质氮含量(%)。

氮素利用效率(NUE)=(施氮区氮吸收量-不施氮区氮吸收量)/施氮量×100%

2 结果与分析

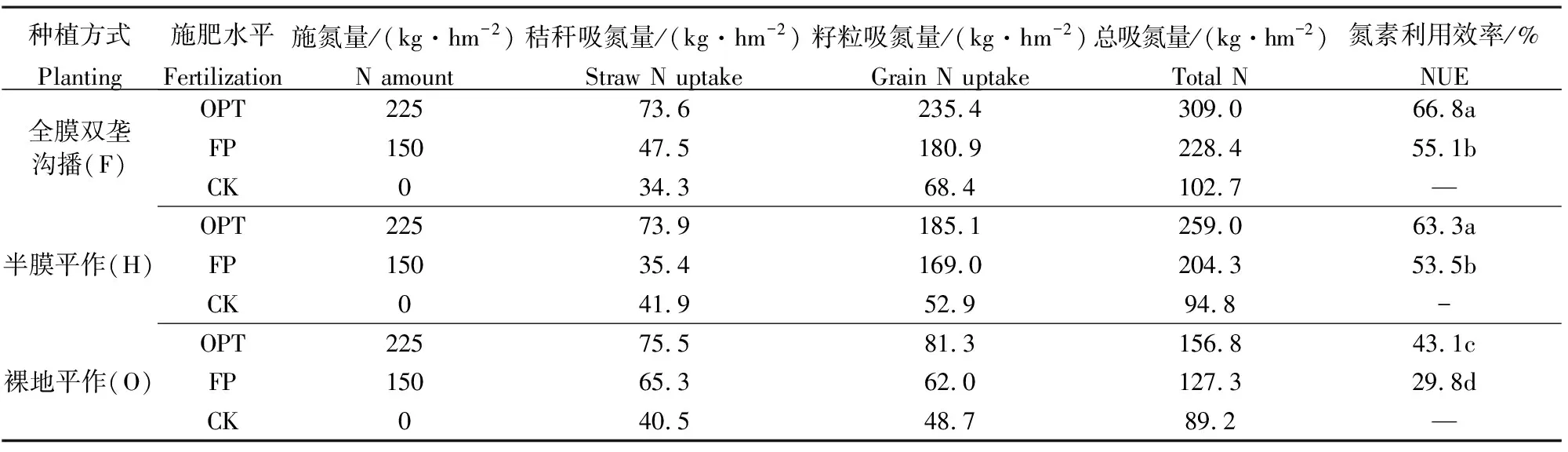

2.1 不同处理对土壤硝态氮累积量和氮肥利用效率的影响

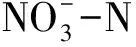

从表2可知,采用不同的种植方式和施肥水平种植玉米3年后,0~200 cm土壤硝态氮累积量为18.4~428.3 kg·hm-2,变异幅度大,残留效应可观。种植方式和施肥水平对0~200 cm土壤硝态氮的累积量影响极显著。不同的种植方式下,裸地平作硝态氮平均累积量达257.0 kg·hm-2,显著高于两种覆膜种植方式,氮素利用效率也显著低于覆膜种植方式(表3);不同的施肥水平下,OPT和FP处理的硝态氮平均累积量分别是CK的7.6和4.4倍,同时,氮素利用效率也显著高于CK。由此可见,覆膜种植增加了氮肥利用,减少了氮素残留,OPT施肥水平下虽然提高了春玉米的氮素利用率,但同时也增加了硝态氮的累积。

表2 0~200 cm土壤硝态氮累积量/(kg·hm-2)

注:同行或同列数据后不同小写字母表示处理间达显著差异(P<0.05),大写字母表示极显著(P<0.01)使用Duncan法,下同。

Note:Values followed by different lowercase letters in the same row or column are significantly different atP<0.05,capitals are extremely significant different atP<0.01. Using Duncan method, the same as below.

表3 不同种植方式对春玉米氮素吸收利用效率的影响

2.2 种植方式对土壤硝态氮残留分布的影响

春玉米收获后(图1),在OPT施肥水平下,不同种植方式0~60 cm土壤硝态氮残留量最少,处理间差异不显著;60 cm以下各土层中裸地平作显著高于覆膜处理,在80~140 cm土层中,硝态氮残留量依次为裸地平作(O)>半膜平作(H)>全膜双垄沟播(F)。在100 cm土层附近,半膜平作和裸地平作出现了硝态氮残留峰值,全膜双垄沟播没有出现。

在FP施肥水平下,裸地平作0~200 cm土壤剖面硝态氮残留量均高于其它处理,其中0~40 cm土层中各处理间没有明显差异,40~200 cm土层中,覆膜处理各层硝态氮残留量小于8.0 kg·hm-2,两者之间差异不显著,裸地平作显著高于覆膜处理,同样,裸地平作在100 cm土层附近硝态氮累积量最高。

当连续3年不施肥(CK)时,各处理0~200 cm土壤剖面中硝态氮残留量小于11.5 kg·hm-2,种植方式之间差异不明显。

结果表明,裸地平作下长期采用OPT和FP施肥水平容易出现硝态氮的残留,其主要残留在60~140 cm土层中,100 cm土层附近最高,两种覆膜种植方式下硝态氮残留量得到有效降低,特别是在优化施肥(OPT)的情况下,全膜双垄沟播土壤剖面中硝态氮残留量甚微。

2.3 施肥水平对土壤硝态氮残留及其分布的影响

土壤中硝态氮残留累积量随着氮肥用量的增加而增加,CK(不施氮)处理下,0~200 cm土壤中硝态氮平均残留量为29.5 kg·hm-2,FP(中等施氮)处理下为131.7 kg·hm-2,OPT(高施氮)处理下为226.2 kg·hm-2,各施肥处理之间差异极显著(表2)。

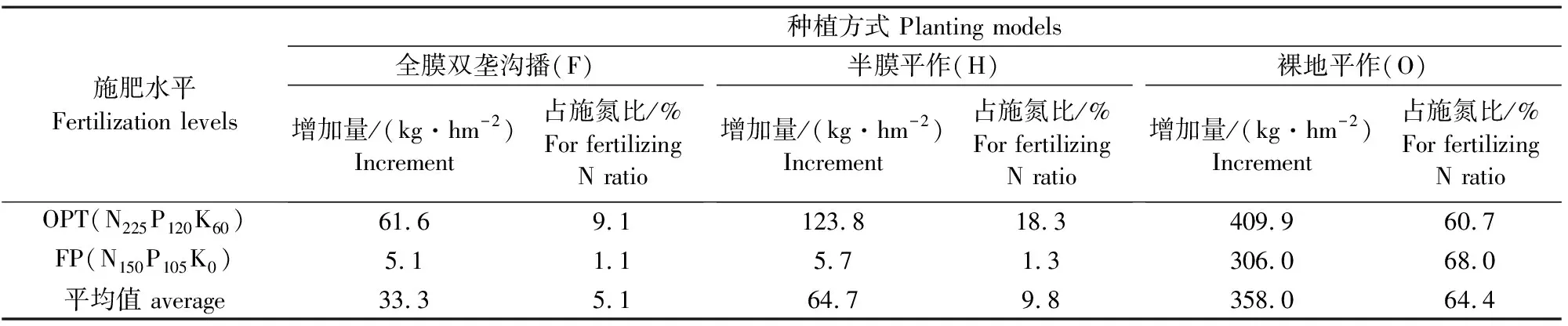

表4所示,随着氮肥的连续施入,0~200 cm土壤中硝态氮残留量增加了5.1~409.9 kg·hm-2,占3年总施氮量的1.1%~68.0%。3种种植方式下土壤中硝态氮平均增加量占施氮量的大小依次为裸地平作>半膜平作>全膜双垄沟播,分别为64.4%,9.8%,5.1%;OPT施肥水平下0~200 cm土壤残留硝态氮平均增加了198.4 kg·hm-2,FP施肥水平下平均增加了105.6 kg·hm-2,OPT施氮量是FP的1.5倍,而残留增加量却是FP的1.9倍。

图1 不同种植方式土壤剖面的硝态氮分布及其与施肥的关系Fig.1 Distribution of residual nitrate N in the profile of soil under different planting and its relationship to fertilization

施肥水平Fertilization levels种植方式 Planting models全膜双垄沟播(F)半膜平作(H)裸地平作(O)增加量/(kg·hm-2)Increment占施氮比/%For fertilizingN ratio增加量/(kg·hm-2)Increment占施氮比/%For fertilizingN ratio增加量/(kg·hm-2)Increment占施氮比/%For fertilizingN ratioOPT(N225P120K60)61.69.1123.818.3409.960.7FP(N150P105K0)5.11.15.71.3306.068.0平均值 average33.35.164.79.8358.064.4

注:施氮量按3年总量计算。

Note:The amount of N fertilizer is accord to the total calculation of 3 years.

0~200 cm土壤剖面中(图2),各土层硝态氮残留量与氮肥用量成正比,0~60 cm土层中硝态氮残留量在1.5-10.1 kg·hm-2之间,各施肥水平之间差异不显著;60~200 cm土层中硝态氮残留量大小依次为OPT>FP>CK,差异显著。

图2 不同施肥水平下土壤剖面硝态氮的分布Fig.2 Distribution of residual nitrate N in the profile ofsoil under different fertilization

其中不施肥的硝态氮残留量在整个剖面中含量小于5.3kg·hm-2,FP和OPT施肥处理的在0~100 cm土层中随土层的加深其硝态氮残留量升高,在100 cm土层附近出现峰值后,又随土层的加深其残留量降低。可见,硝态氮残留的多少主要取决于施氮,硝态氮主要残留在60~140 cm土层中。

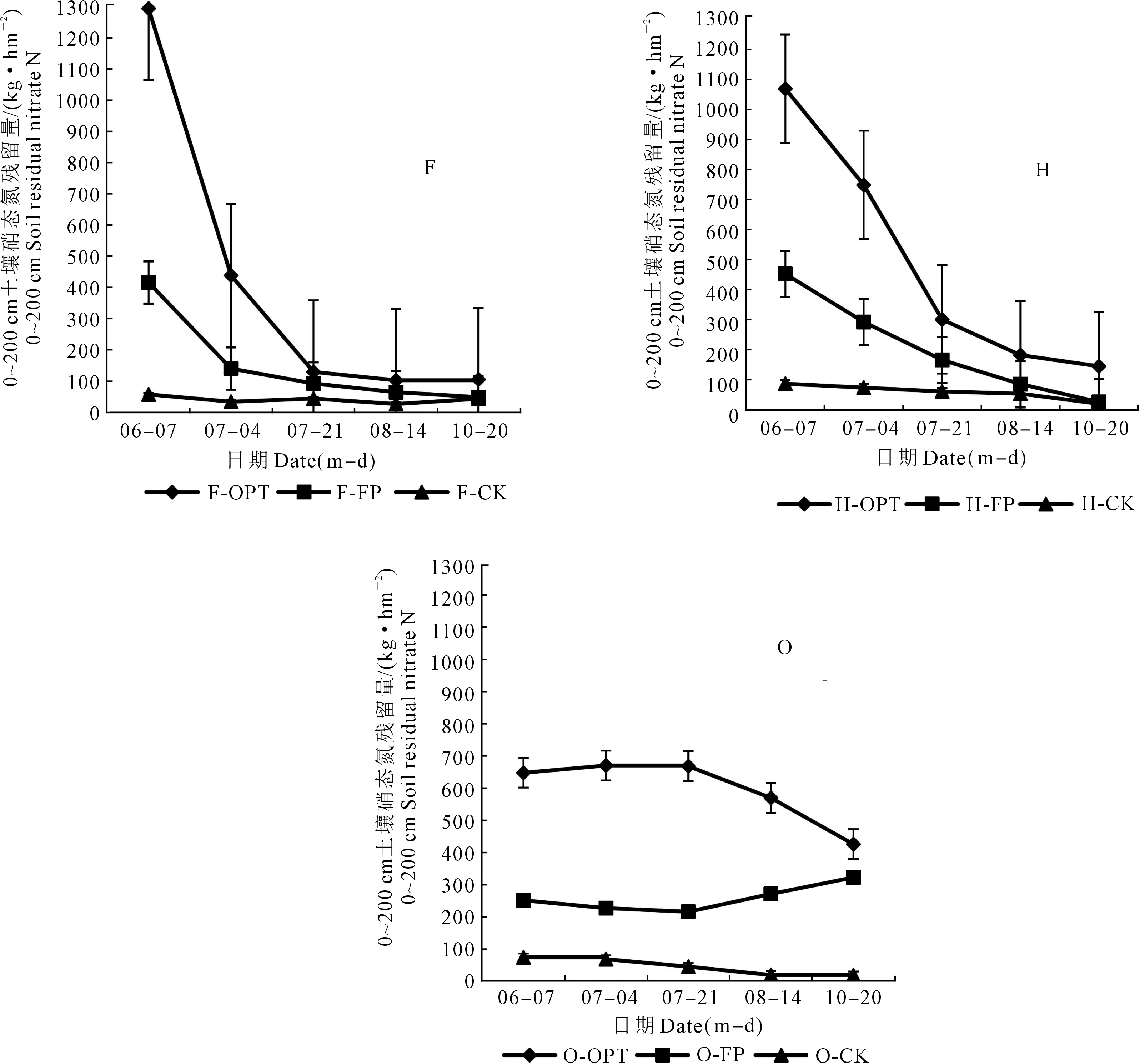

2.4 不同处理0~200 cm土壤硝态氮含量的动态变化

在全膜双垄沟播种植方式下,从6月7日至7月21日,OPT和FP施肥水平的硝态氮含量由1 289.3、414.8 kg·hm-2分别降为129.3、92.1 kg·hm-2,由于此阶段春玉米处于前期营养生长最旺盛时期,需肥量大,因此硝态氮含量呈直线下降趋势,此阶段硝态氮含量表现为:OPT施肥明显高于FP,FP明显高于CK;从7月21日以后,硝态氮含量变化平稳,且各施肥水平之间差异不明显。在半膜平作种植方式下,OPT和FP施肥在生长前期硝态氮降幅比全膜双垄沟播小,变化规律同双垄沟播下一致。在裸地平作种植方式下,各时期硝态氮含量均以OPT施肥最高,FP次之,CK最低,各施肥处理在玉米整个生育期内硝态氮含量变化平稳。总体来看,由于覆膜种植方式下玉米对氮素的吸收作用加强,施用氮肥后,随着玉米生育期的推进,0~200 cm土壤硝态氮含量逐渐降低,收获期两种覆膜种植的硝态氮残留量保持在较低水平(图3,表1),而在裸地平作下施氮后硝态氮含量始终维持在较高水平,收获期残留量高。由于地膜覆盖增加了土体温度和湿度,微生物和酶活性提高,加强了氮素矿化作用[12-15]。因此,与裸地平作相比,覆膜种植下高施氮肥(OPT)玉米田苗期(6月7日)硝态氮含量高62.9%~98.0%。

图3 不同时期0~200 cm土壤硝态氮含量的变化Fig. 3 The changes of 0~200 cm soil residual nitrate N at different stages of maize

3 结论与讨论

一般通气良好的旱地土壤中,残留矿质氮主要以硝态氮为主[16],其含量的大小和分布受施肥、栽培方式、降雨、作物吸收和土壤质地等因素的影响[17-19]。有研究指出[20],在雨养农业区降雨量少,硝态氮经过常年累积富集在土壤深层,并未淋出作物根区甚至进入地下水,这种富集形式的累积也称为“雨养区硝态氮富集性淋失”。本试验结果显示,旱地通过长期施肥,0~200 cm土层中残留硝态氮最高可达428.3 kg·hm-2,其残留量与施氮量成正比,OPT施肥水平硝态氮平均残留量可达226.2 kg·hm-2,主要分布在60~140 cm土层中,100 cm土层附近最高,从氮的残留程度来看,OPT施肥的氮素偏高,但残留硝态氮并未淋出玉米根区。

长期施用氮肥后,土壤深层都会出现硝态氮的累积现象,特别是旱地长期过量施氮和不平衡施肥加重了硝态氮的深层累积[20]。张云贵[19]等在华北平原长期定位的试验证明,长期单独施氮肥土壤剖面中硝态氮累积量高,且大部分累积在根区外,硝态氮淋失风险大;氮与磷和钾配施或者在配施的基础上合理配施有机肥,能够降低深层硝态氮累积量,累积深度也出现上移。本试验中,与FP(N150P105K0)施肥水平相比,虽然OPT(N225P120K60)配施钾肥,但由于氮肥施用量是FP的1.5倍,其土壤硝态氮累积量高于FP。由此可见,即使是氮磷钾配施,过量施氮也会发生硝态氮的累积[17],控氮增钾[19],根据当地的地力实际条件推广优化施肥[16、21],将成为控制农田硝态氮淋失的有效途径。

覆膜对硝态氮残留量的影响前人们未有一致结论,有学者认为[18、22-23],覆膜条件下高温高湿导致土壤有机氮矿化速率加快,在旱地以硝态氮为主的矿质氮累积增加,然有些学者认为[24-26],旱地覆膜促进作物生长,提高氮素吸收利用,特别是深层硝态氮随水分上移,累积量减少,也有人认为跟覆膜时间的长短有关,短期覆膜会降低硝态氮残留量,而整个生育期覆膜残留量增加[27]。本试验结果表明,与裸地平作相比,覆膜种植可以降低以施肥引起的硝态氮残留量,以高肥处理下全膜双垄沟播尤为明显。

综上所述,覆膜种植可有效降低土壤中硝态氮的累积,而过量施氮增加了硝态氮的残留,优化施肥(OPT)在全膜双垄沟播(F)下土壤硝态氮并未淋出玉米根区。因此在优化施肥(OPT)情况下,配合全膜双垄沟播可以提高氮素利用效率,减少土壤硝态氮下层淋溶,降低因高施氮导致的土壤硝态氮累积。