正视美元流动性冲击影响

2018-10-24戴险峰

戴险峰

美国再次陷入衰退只是时间问题。2018年部分发展中国家货币危机或许只是预演,当全球美元流动性真正大幅收缩时,发展中国家或不可避免再遭冲击

2018年2月中旬以来,美元指数触底反弹,其他国家的货币汇率相应下跌,土耳其与阿根廷甚至出现货币危机。市场开始担心,发展中国家会否出现普遍性的金融危机。这种担心不无道理,发展中国家历次危机均出现了美元的走强。

美元作为全球交易货币和储备货币,有特殊地位。从全球价值链分工看,美国是处于科技前沿的核心国家,以开放市场提供需求的方式来拉动其他国家的经济。美元因此成为全球货币体系的核心与基础,为全球经济提供流动性。美国还主导了全球治理体系的设计与制定。美国的经济周期与全球经济周期因此紧密联系起来。美国的经济及政策发展也就会对其他国家尤其是发展中国家产生冲击。

金融具有天然的不稳定性。历史上,美元的流动性冲击会加剧发展中国家的繁荣与衰退周期。上世纪80年代的拉美金融危机与90年代的亚洲金融危机,都始于美元流动性推动的繁荣,而终于货币危机与金融危机。

土耳其等发展中国家当前的问题表现为货币危机,但背后是更深层的全球经济及金融的变化。这时有必要回顾历史,审视未来可能出现的美元流动性冲击。

美元的制度基础及国际货币体系

美元的地位以“二战”后的布雷顿森林体系为依托而得以确认,其基础是美国的核心国地位。

核心国概念最早由熊皮特提出,是說创造性毁灭会产生新的领先行业,从而催生出规模大且有活力的新经济体。这个新经济体成为核心国,吸引边缘国向之聚拢。边缘国围绕核心国的需求重组自身生产活动,以获取经济发展的动力。克鲁格曼和施瓦茨分别在经济地理和政治经济学领域以此为框架,对全球经济及货币体系进行了一系列分析。

英国是工业革命后的核心国,以制造业为领先行业。“二战”后,美国凭借极高的劳动生产率及强大的经济而成为核心国。欧洲和日本则是边缘国,向美国靠拢来进行战后重建。美国凭借技术和创新优势不断发展新领域,一直保持着核心国地位。

核心国会对货币体系进行制度性安排,并对全球分工及全球市场实行控制。英镑是“一战”前的国际货币。两次世界大战期间,英镑和美元共享国际货币的地位;“二战”后,美元成为国际货币。随后的布雷顿森林体系2.0中,美元保持了国际货币的地位。

布雷顿森林体系以稳定币值和促进国际贸易为目标,将美元与黄金挂钩,然后将其他货币与美元挂钩。美国在经济方面的绝对优势使得美元获得了国际社会的大力支持。美国由于劳动生产率远超欧洲和日本,很难产生贸易逆差,只能以马歇尔计划等方式直接提供美元。

1960年后,受财政赤字及海外债务的影响,美元及布雷顿森林体系开始受到威胁。美国采取了一系列捍卫美元的措施,但收效甚微。到1970年,美国通胀上升,贸易逆差开始出现,黄金储备开始外流。尼克松在1971年8月宣布美元与黄金脱钩,在事实上结束了布雷顿森林体系。1975年,IMF修订章程将浮动汇率合法化。期间金融市场动荡,原油价格暴涨,通胀高企,股市大跌,大批银行破产。

到了上世纪80年代,一批以出口为主导的亚洲国家崛起,成为新的边缘国。这些国家以出口为导向,在事实上将汇率与美元挂钩,形成了布雷顿森林2.0体系。2001年中国加入WTO,深化了全球价值链分工及货币体系。中国的崛起以及欧元的出现,让市场开始憧憬多元化货币体系的可能。美元也出现长达七年的下跌。2008年金融危机发生后,各国纷纷陷入衰退,2012年更是爆发了欧债危机。美元的地位再次被确认,美元开始再次走强。美国的核心国地位决定了美元地位,这在很长时间内都难以改变。

美元与全球危机

美元的特殊地位使得美国可以在全球范围内借入低息短期资金,再向全球做长期投资,充当事实上的银行。出口国则会将赚取的美元回流至美国。美元就这样在不同国家流动循环起来,以加杠杆的方式创造需求,催生了一轮又一轮的繁荣与衰退。其中发展中国家由于制度建设不完善,又严重依赖美元流动性,所受冲击就尤其大。

上世纪70年代,油价的暴涨抑制了发达国家需求,导致发达国家的衰退。石油输出国则将赚取的大量美元存到美国的商业银行,并积极向海外寻找投资机会。拉美国家正在大力推行进口替代的工业化发展,急需资金,因此吸引了大量石油美元。从1975年至1983年,拉美国家债务从750亿美元上升到3150亿美元,每年需偿还的债务则从1975年的120亿美元上涨至1982年的660亿美元。发达国家危机就这样通过拉美国家加杠杆创造需求的方式解决。但由此埋下拉美危机的种子。

拉美危机由美联储加息引爆。为治理通胀,美联储主席沃尔克将美国联邦资金利率大幅提升,直至1981年6月的20%。拉美国家美元债是浮动利率,偿债负担随着美联储的每一次加息而加重。在美联储加息的高点时,拉美国家每周要借入10亿美元新债来偿还旧债。1982年8月,墨西哥政府突然宣布资金枯竭,导致投资者风险偏好迅速消失。国际资本几周内开始断流,随后出现净流出。拉美国家的美元债多是短期债,这时已无法续期,从而导致债务危机。

此时的日本则因贸易顺差积累了大量美元(所谓丰田美元),并回流美国,为美国政府的赤字扩张提供了资金。美国通过丰田美元加杠杆创造了需求,从而平衡了拉美债务危机带来的供求失衡。

到了上世纪90年代,全球化发展已经将发达国家的金融市场连成一体,并吸引很多发展中国家加入。国际资本市场的规模也从1973年的1600亿美元发展到了5万亿美元。上千亿美元的资本可在瞬间从一个国家流向另一个国家。

这时美国已发展出债务危机,并导致美元贬值,于是美元资金又开始向国际市场寻找新的投资方向。韩国、泰国等亚洲国家因强劲的经济增长和较低的通胀和赤字,吸引了大量发达国家资金。美元资金带来投资及经济繁荣。但繁荣导致价格上升,降低了亚洲国家的出口竞争力。新增投资于是开始投向房地产、商业服务以及金融领域。到了1996年之后,亚洲国家的出口开始疲软,通胀开始上升,银行的负债却越来越多。银行的负债端是大量的短期美元债,而资产端则是本国房地产,资产负债表在久期及币种上都严重不匹配。不仅如此,各国的美元储备与流入的短期美元债也不匹配。1997年,韩国的短期外币债务已经超过了官方外汇储备的3倍。

当国际投资者开始产生对亚洲货币的贬值预期时,这种不平衡就无法继续下去了。投资者开始撤资,而且随着资金流出速度的加快,进一步发展成恐慌。投机者开始攻击亚洲国家的货币,形成从泰国蔓延至菲律宾、印尼、马来西亚和韩国的货币危机。货币贬值导致银行和企业难以偿还美元债务,形成金融危机。金融危机导致银行贷款与投资缩减;而投资缩减则导致经济活动下行。印尼、泰国和马来西亚的经济在几个月内分别收缩了15%、10%和8%。

此时,中国和石油输出国则将积累的大量美元投向美国国债和房屋抵押贷款。这不仅压低了美国的利率,还直接为美国房地产市场提供了资金支持,促成了美国房地产市场的繁荣。这样,东南亚危机就以美国房地产市场加杠杆创造需求的方式得到解决。

美国房地产市场最终酿成泡沫,并于2007年破裂,导致全球金融危机。金融危机在一定程度上削弱了美国作为需求的最终提供者的地位。但金融的全球化并未受影响。一旦风险偏好提升,美元资金又开始流向发展中国家。

美元过去两年波动的原因

資金流动的结果是汇率波动。资金流动的原因则是经济增长的相对态势。市场因此总结出美元的微笑曲线。当美国经济非常好时,资金会流向美国追逐收益,美元因此升值。而当美国经济非常差时,全球经济往往也很差甚至发生衰退,资金会流向美国以避险,美元因此升值。美国经济处于微笑曲线中间时,往往是全球经济增长普遍较好的时候。市场的风险偏好因此上升,资金流向发展中国家追逐更高收益,形成美元的贬值压力。

美元2017年超预期的走弱以及2018年超预期的反转就可用“微笑曲线”解释。2017年,美联储按既定步骤加息三次,造成美欧利差持续扩大。从利差看,美元本应升值。但此时的美国处于微笑曲线的底部,在全球经济增长都大幅超预期的情况下,美国显得相对较弱,美元指数因此走弱,从2016年底的102点跌至2017年底的92点,跌幅达9.8%。

进入2018年后,市场主流声音认为美元会在2018年持续贬值。但是其他国家的增长开始回调,而美国则在特朗普政府的财政刺激(减税及基建)下保持了相对强势的增长。美联储因此保持了超预期的加息节奏,导致美欧利差持续扩大。美元指数也从2月中旬开始止跌,至2018年9月14日上升至95,涨幅达7.2%。

2018年发展中国家的货币危机

美元的强就意味着其他货币的弱。但土耳其和阿根廷则发展出了货币危机。土耳其的外债主要集中在私人部门领域,而阿根廷的外债主要集中在政府部门,但二者的外债均主要为美元债。它们依然在重复着发展中国家一贯的依赖美元流动性的发展模式。

土耳其的问题本质上依然是美元流动性的问题。土耳其先是成为国际资金追捧的对象,随着又被资金抛弃。

土耳其从2003年开始进入良好的经济增长阶段,并因此在2011年与墨西哥、印尼和尼日利亚一起被称为所谓MINT四国。这四个国家的年轻人口众多,被认为有长期的人口红利,能够成为继金砖国家之后的经济巨人。当国际资本寻求新的投资机会时,土耳其因其强劲的经济增长而成为合适的目标。MINT概念的推广,进一步增加了土耳其的吸引力。

不过土耳其长期储蓄不足,对外资的依赖严重,经常项目逆差长期高企。土耳其的外债主要为美元债,经济增长与美元信贷的增长高度相关。而且土耳其对资金使用的效率不高,主要投向消费及建筑行业。建筑业在包括钢铁及木材等相关行业后,占土耳其GDP的比重高达30%。

不仅如此,土耳其的对外贸易主要与欧洲展开,但国内却是美元化的金融体系。上述种种因素都意味着土耳其的海外债务缺乏可持续性。高企的经常项目逆差意味着资产负债表风险,一旦国际投资者开始撤资,就容易产生货币危机乃至金融危机和衰退。

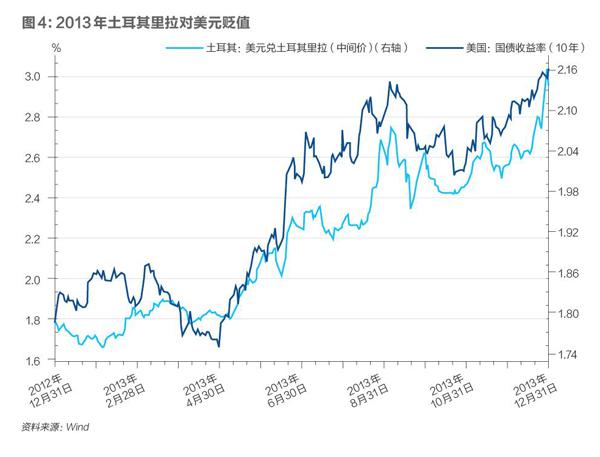

美联储缩表引发的Taper tantrum就是一个提醒。2013年5月22日,美联储主席伯南克在国会听证会上表示可能会减缓(Taper)量化宽松,从而引发美国国债收益率以及美元的上涨。土耳其里拉全年对美元贬值了16%,并在当年与巴西、印度、印尼及南非被称为“脆弱五国”(Fragile Five)。它们共同的特点是国内经济都严重依赖国际资本,容易受资金外流的冲击。

美国Tamper Tantrum期间土耳其里拉贬值

制度方面,土耳其也具有典型的发展中国家特征。这在2016年的政变企图被挫败后尤其明显。为应对政变带来的冲击,埃尔多安对反对派进行清洗,并采取宽松的货币和财政政策来刺激经济。到了2017年,土耳其的产出缺口开始逐渐加大,通胀及通胀预期大幅上升。但市场对土耳其货币政策的信任度在下降。随着通胀上升,里拉开始同步贬值。美国的制裁则成为加速里拉贬值的催化剂。埃尔多安非传统的货币政策思想以及对政策的直接干预,导致市场信心进一步下降。资本进一步流出,至9月18日,土耳其里拉在2018年已贬值39%。

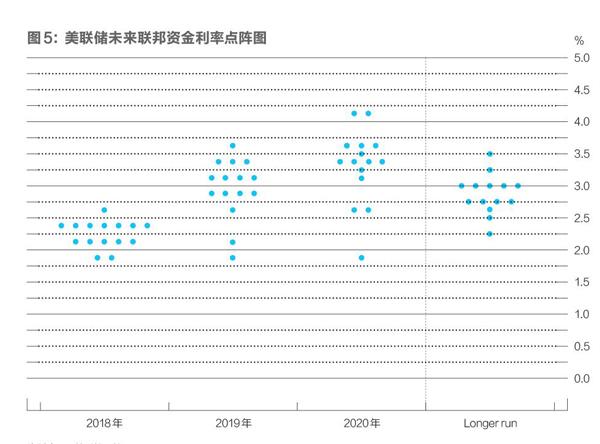

市场担心土耳其及阿根廷的货币危机会传染成普遍的发展中国家危机。但目前来看,全球经济尽管处于周期的末期,但衰退的风险依然较低。发展中国家发展成全面危机的概率也较低。不过,美联储加息不止,发展中国家的问题就会持续。美国经济在2018年由于减税和基建而进一步加强。美联储因此得以维持既定的加息节奏,向市场做出年内加息四次的指引,最终会加息至2020年。美国短端国债收益率因此不断抬升,推动美元指数上涨。这对发展中国家会持续产生压力。

周期是资本主义经济的本质特征。这背后是人性。人们从贪婪到恐惧,推动着一个又一个繁荣与衰退的周期。金融全球化更是将国际资本逐利的本性发挥到极致。而发展中国家的每次危机背后往往都有美联储加息收缩流动性的影子。周期总是在最意料不到的时刻到来。美国再次陷入衰退只是时间问题。2018年部分发展中国家货币危机或许只是预演。当全球美元流动性真正大幅收缩时,发展中国家或不可避免再遭冲击。

(作者为天弘基金智能投资部高级投资经理,编辑:苏琦)