关于“水墨”创作的体验

2018-10-24

如今,人的生活方式与思考轨迹发生了巨大转变,任何形式的艺术都更容易被接受,这个时代中的“水墨”创作显然也在无形中呈现了更多与时代相关的特征。虽然创作者还沿用着最古老的水墨绘画工具,但即使保持和古人完全一致的绘画动作,出于视觉与思想的更新,所呈现的画面也已经明显不同了。创作者纷纷开始尝试探知水墨画直抒胸意、挥洒自如的情感抒发背后的玄机,以及其中包含的与时代相关或不相关,贴近或远离的各个部分。我们在诸多传统“现象”与“生存经验”的滋育中,享受着先人智慧的同时,将传统与自身的“新经验”不断碰撞,进行着一场又一场实验,产生了奇妙的反应,凝结成一个又一个有趣的“新现象”,文化的传承因此而延续。

一、认知传统

自古以来,“水墨”不仅具有媒材属性,同时也是一个创作概念。它不是单纯利用水、墨的融合进行绘画的动作,更是中国传统哲学和人文精神的外在表现形式。画水墨向来讲求“传统”,所谓传统的形式其实是很开阔的。中国传统画论和绘画样本为我们提供了大量中国典型的绘画格律与法度,体现了中国传统传承方式的博爱与包容,但并没有明确揭示这些“法则”通往画面“格调”的具体行动方法,它留给后人一个足够广阔的对自身生存状态的体验空间,以及指引人去自由创造与想像的路径。

起初我选择水墨只是单纯凭借一种兴趣,喜欢所谓的“写意画”那种率真直接的情感抒发状态。进入后,我开始求知这种状态背后的内容,传统中国画体系为我们的思考提供了很多养份。我们应该反思与总结,在厚重的中国画历史面前,也许会感到渺小但不能凌乱与自卑。我认为只有尊重自我的感知与情绪,尊重当下的人文审美诉求,才能搭建起属于自己的从传统绘画“法度”,通往绘画“品格”的桥梁,创造一个“安生立命”的自由维度。同时,“传统”作为中国画价值判断的重要准则,也给予了我们自己去重新发现与诠释,并建立自我形式语言的更多可能。

二、自然观

几千年前的儒家美学思想为中国文人和士大夫提供了一种普遍的关怀一切的宇宙心灵,意在建立人心与宇宙自然之间的高度契合,或者说是某种血肉联系。“自然”在这里有两层意思:一是天地或大自然;二是自然而然,自然而成。

在学院培养时,我们通过素描进行观察与造型方法的训练,引导我们思考自然与画面的关系。这一过程反而让我更深入地体会到了诸多中国画的典型概念以及含蓄的情感传递的深意,如“经营位置”“以型写神”“似与不似”“计白当黑”等等。正如徐冰所理解的:素描使学习者从一个粗糙的人变为一个精致的人、一个训练有素、懂得工作方法的人,懂得在整体与局部的关系中明察秋毫的人。自然在这里已不再是客体或对象,通过绘画的方式去理解与探知自然的过程也成为了指引我们思考的方法,并会产生实际作用左右我们的创作实践。

当然,认识自然除了作为一种方法,还能为我们提供最可靠的情感来源。可以说,绘画过程如同在不停追寻“自然”真谛的过程。探索自然的同时,自然而然的创造只属于自我情感范畴的图象。在一个艺术情境表现里,情感和物象的交融互渗,同时也生发了最透彻的物,一层更比一层深刻的精致的物象。物象中全是情,情感具象而成了物。我们的绘画正试图逐步解析心灵与自然,情感与物象之间隐性存在的玄妙联系。这些中国式的自然观和人文精神可能早已融入到我们血液之中,形成属于我们自己的“自然观”,用什么方式去诠释它们都变得顺理成章。

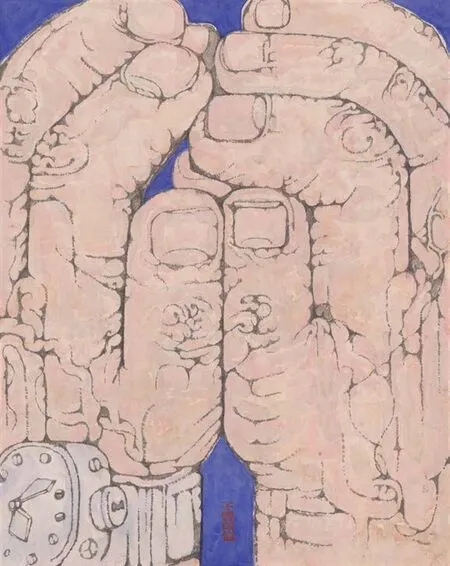

捂之一 纸本水墨 55cm×70cm 2017 陈子丰

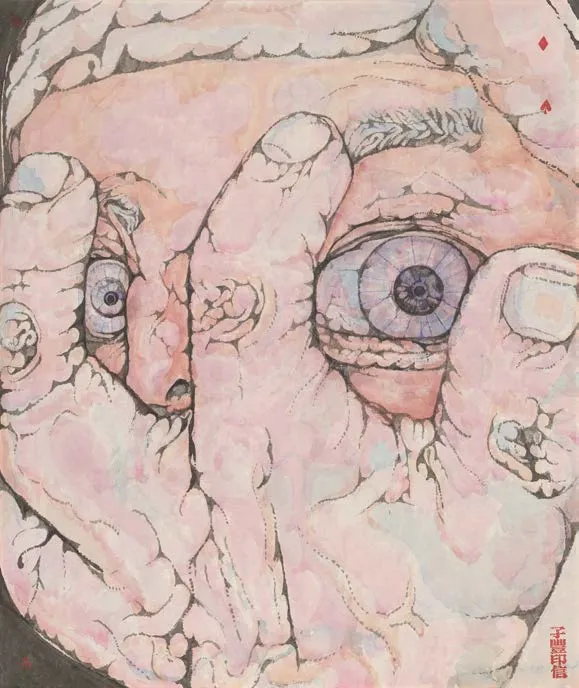

捂之二 纸本水墨 55cm×65cm 2017 陈子丰

三、动机与技法

自古以来,“笔墨”一直是中国画的价值核心,承载着文人士大夫的各种难以变为现实的美好愿景,其中包含了更为深远的内含与情愫。关于笔墨研究理论很多,方法也很具体,但这其中包涵了太多个人经验的成分,不是文字可以简单解释的。笔墨不能完全等同于技法,但技法却是构成所谓“笔墨”的主要成份。也许对于新时代的中国画来说,传统技法经验可能已不再是构成作品的核心,画家似乎更关注属于自己的创作动机。动机为先的水墨画通过实践践行笔墨语言的试探与递进,从而建构出一套全新的、完备的视觉系统,去跟“传统经验”所传达给我们的技法进行平等的对话。

传统中国画系统里的技术如同某种定式,要看我们如何去选择,带着什么目的去选择。“水墨”涵盖了画家的知识储备、认识能力、思想高度,以及关键的艺术品质。当然,我们现在用水墨去画画,绝不仅是用所谓传统的技法去画“现代的故事”。只有画家在对传统工具和技法有全新的认知的前提下,探索过程中生发的体验才能构成最真实、有效的表达。在完备的创作动机的指引下,自我的笔墨语境才能得以确立,才能挖掘和拓展“水墨”这一载体更多的可能性,从而成为“传统”新生的最强例证。

四、个体经验

传统中国绘画对心的要求高过一切,这和中国传统哲学思想有关,更和我们对自我的认知有关。画画可以说是感受与经验的并行,客观物象通过画家的观察、思考,由“眼”及“心”,画家的思想、感受、技术等则能让种种“心之所想”成为现实的画面。古人的画大多以“托物言志”的方式抒发情感,笔墨似乎承载了画者的情怀和人格趣味。画家通过对工具的把玩和修炼,诠释出中国人意识形态里特有的自然观与人文关怀。千年来,中国画经过典型案例不断地积累与演变,开始逐渐转变为建构在传统基础上的、具有当代话语的“水墨”,这一载体便有了新的人文价值空间与可塑性,既要去承载,又要有担当,被时代赋予了全新的意义——解读当下生存状态和情思的职能。

传统的水墨画很少提及“个人”概念,个人情感似乎都要隐藏于画面之中。但我认为,当下的绘画若离开了“人”的概念,创作便会失去生命力。在绘画过程中,我希望去强调一种冲动,这种冲动可能来源于一些图像,能唤起早已被遗忘的记忆,转化成为创作者所谓的“记忆冲动”。很多时候,我的创作如同是用自己的绘画语言去记录这些冲动的。无论哪一阶段的作品,都与我的生活、审美情趣、内心的状态有着紧密的关系,我们的情感最终要回归于我们的肉体本能。这也是我们所追求的创作方式,并在这个过程中保存我们最原初最完整的对于生活的激情感觉。

“个体经验”犹如一个动力的补给站,能给“水墨”这一载体源源不断地注入全新的创作模式与视觉经验,同时也牵动着笔墨语言的精进。在题材上,我试图用水墨的方式去探讨诸多当下的现实问题,比如人的生存境遇或是困惑,人所处的环境和社会属性等。试图总结与反思关于自我与社会的关联,形成更为立体的认知体验,从而引导绘画创作。

这些年,我做了许多关于水墨的尝试,包括对材料与画面效果的探索。这其中包含了更多综合的考量,包括对纸、笔、墨等工具之间契合度的把握,如何能使我的绘画语言发挥到最满意的状态,如同一场充满偶然性的自我寻觅之旅。我认为这也是水墨媒材本身能够带给我们的对未知世界的体验乐趣。我的创作始终忠实于自己的内心,忠实于对生命的体验。我也坚持认为,中国当代水墨画不仅要呈现给观者展现完整传统水墨技巧的作品,更要展现中国年轻一代水墨人的姿态,不计较得失的姿态。我相信绘画永远不会因为某种意识的衰退而泯灭,我们的创作还在继续。我希望将水墨创作理解为一件相对个人的、自由的、富有激情的工作。我坚信无论是绘画活动还是其他交流方式最终教会我们的应是一份情感和热爱,不管这份工作或光鲜或卑微,透过表象的浮华后留下的痕迹仍是一样的温暖和动人,有了这份精神的承接,我们即有了生存下去的勇气,同时也有了与世间万物和谐相处的方法,我们每个人的灵魂和肉体即会得到最大的尊重和自由空间。

摇钱树 纸本水墨 40cm×80cm 2017 陈子丰