关节镜下治疗交叉韧带囊肿的临床研究

2018-10-24赵允李冬超胡文晋

赵允,李冬超,胡文晋

(天津市中医药研究院附属医院骨科,天津300120)

交叉韧带囊肿是一种起源于韧带腱鞘或滑膜的良性病变,临床可归为腱鞘囊肿或滑膜囊肿范畴[1]。该病多单发,临床症状多不典型,以膝关节慢性不适,疼痛、肿胀伴伸屈受限为主要表现,无关节失稳。其临床症状多认为与囊肿大小、位置相关[2]。Caan等[3]于1924年在尸检时首次发现膝关节前交叉韧带囊肿,之后关于该疾病的报道开始出现,但病例数较少,随着核磁及关节镜技术的进步,学者们对该疾病的认识逐渐增加。如Yu等[4]于2014年对12例关节镜下治疗前交叉韧带囊肿病例进行研究,术后疗效满意,短期随访无复发。但目前仍认为该疾病较罕见,据相关研究报道,交叉韧带囊肿核磁检查发病率为0.2%~1.3%,而膝关节镜检出率仅为0.1%~1.1%[5-6]。由于该疾病发病率低,临床症状不典型,缺乏大样本长期随访研究,目前对该疾病还缺乏足够的临床认知。本研究回顾我科收治的32例交叉韧带囊肿患者,通过对比患者手术前后关节症状及功能情况,评估关节镜手术治疗交叉韧带囊肿的临床疗效,并对交叉韧带囊肿的临床表现、发病机制、治疗方案与术后康复进行探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2013年9月-2016年7月,我科收治单纯交叉韧带囊肿患者35例,其中男22例,女13例,年龄 17~44岁,平均(30.4±7.1)岁。所有患者均为单侧发病,左膝15例,右膝20例。除5例患者存在明确外伤史,余患者发病无明显诱因。病程3~30个月,平均11.8个月。患者多起病隐匿,所有患者均以膝关节疼痛伴有伸屈活动受限为主要症状,部分患者存在慢性不适,肿胀等症状,劳累后症状加重。查体前、后抽屉试验阴性,Lachman试验及反Lachman试验均阴性,轴移试验阴性,无关节失稳倾向。

所有患者术前均行膝关节核磁检查,明确诊断为交叉韧带囊肿,并依据囊肿所在位置分型[7]:Ⅰ型19例,囊肿位于前交叉韧带前方;Ⅱ型8例,囊肿位于前后交叉韧带之间;Ⅲ型8例,囊肿位于后交叉韧带后方(图1)。

图1 交叉韧带囊肿患者核磁表现

1.2 手术治疗

1.2.1 关节镜下检查 常规腰麻-硬膜外阻滞联合麻醉,患者取仰卧位,大腿根部绑扎止血单,30度关节镜,髌前内、外侧入路,必要时另取后内、后外侧入路,关节镜下依次探查髌股关节、内外侧胫股关节,除外其他合并病变,重点探查髁间窝及交叉韧带,如后交叉韧带后方囊肿,必要时取后侧入路,探查囊肿大小、位置。如囊肿较大,多可看到韧带局部隆起;如囊肿较小、位置较隐匿或囊肿分叶则需探针进一步探查或用硬膜外针穿插。

1.2.2 手术操作 清理病变滑膜,显露手术视野,暴露囊肿,用刨削器切除囊肿或用探针刺破囊壁,可见浅黄色清稀或红色粘稠囊液流出。用刨削器吸除囊液并尽量彻底切除囊壁,如囊肿位于后交叉韧带后方,前侧入路无法探查,则建立后侧入路进行手术操作(图2)。术中做到仔细探查韧带及周围滑膜,避免遗漏,注意保护正常韧带组织,避免影响关节稳定。术毕生理盐水冲洗关节,缝合伤口,无菌敷料压迫髌上囊,弹力绷带包扎,支具伸直位固定。

图2 关节镜下所见囊肿或囊液视野

1.3 围手术期处理及术后康复 术后对症消肿、止痛治疗,定期观察伤口并换药。术后卧床,患肢抬高,麻醉消除后即可开始踝泵训练,并皮下注射低分子肝素以防止血栓发生。鼓励患者术后尽早行股四头肌力量训练和伸膝练习,术后伸膝功能训练时可借助外力持续下压膝关节。术后第3天屈膝训练,屈曲至90°,后在不引起关节肿胀的情况下,增加屈膝训练角度。术后两天内要求卧床,术后3天至术后两周要求部分负重,两周后尝试完全负重。

1.4 随访及评估 手术后1、3、6、12个月及术后每年均行门诊或电话随访。随访时行疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)评估,0分为无痛、1~3 分为轻度疼痛、4~7 分为中度疼痛、8~10 分为严重疼痛;评估膝关节伸屈受限角度,用量角器在膝关节外侧测量活动受限角度(0°~135°为正常,伸直不足0°为伸直受限,屈曲不足135°为屈曲受限);以前、后抽屉试验,Lachman、反Lachman试验、轴移实验评估膝关节稳定性;以Lyshölm评分评估膝关节功能改善情况。

1.5 统计学分析 应用 SPSS 19.0统计学软件(SPSS公司,美国)进行统计学数据分析,定量数据以±s表示,手术前后各个随访时间点关节屈伸功能受限角度的比较采用重复测量离校单因素方差分析,手术前后疼痛VAS评分及Lyshölm评分的比较,采用配对设计资料t检验,检验水准α值取双侧0.05。

2 结果

35例患者术前核磁检查及关节镜手术探查均明确诊断为交叉韧带囊肿,其中33例采用关节镜下囊肿切除术,2例患者术中发现囊肿位于前后交叉韧带之间,且部分囊肿深入韧带内部,压迫局部韧带组织变性,手术切除后发现关节前向稳定性减弱,此2例患者行自体肌腱前交叉韧带重建术,所有患者手术顺利,术后伤口均Ⅰ期愈合,未出现感染、血栓、关节粘连等并发症。

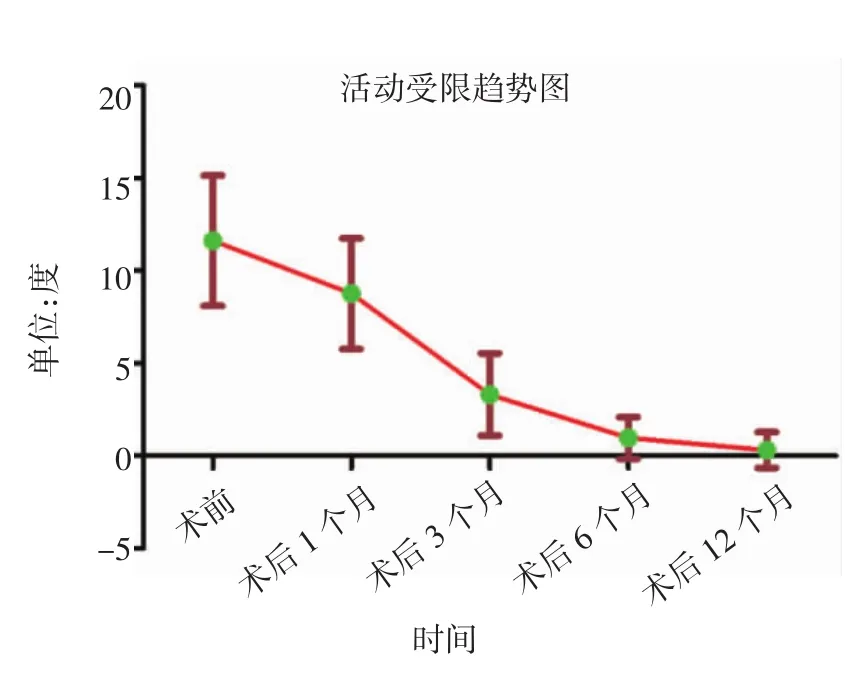

除2例前交叉韧带重建及1例失随访患者外,其余32例患者均纳入研究随访,平均随访时间(38.5±9.4)个月(17~51个月)。所有患者术前均有不同程度的屈伸功能受限,32例患者中,单纯伸直受限20例(62.5%),伸直屈曲均受限4例(12.5%),单纯屈曲受限8例(25%)。术前屈伸受限角度(11.62±3.52)°,术后随访关节屈伸功能明显改善(F=137.32,P=0.00)(图 3),术后半年(0.97±1.13)°与术后1年(0.31±0.97)°数据比较无统计学意义(P=0.276)。31例关节屈伸功能恢复正常,术后1年仍有1例患者伸直受限≥5°,考虑可能与术后康复较差有关。所有患者疼痛以轻中度疼痛为主,VAS评分由手术前(5.75±1.32)分下降至末次随访时(1.13±1.36)分,差异有统计学意义(t=13.44,P=0.00)。术后膝关节功能较术前改善明显:末次随访时膝关节Lyshölm评分由术前(50.13±11.57)分提高至(91.97±3.04)分,比较差异有统计学意义(t=-20.20,P=0.00)。所有术后患者随访时均接受专科查体,所有应力试验均显示阴性,无关节失稳表现。2例接受前交叉韧带重建手术患者术后疼痛及屈伸功能得到改善,术后1年恢复正常运动,未出现关节失稳。所有患者未出现感染、血栓、关节粘连等并发症。

图3 患者膝关节屈伸受限角度变化趋势

3 讨论

随着核磁及关节镜技术的进步,交叉韧带囊肿临床检出率逐渐增高,临床对该疾病的认识逐渐增加。该病多单发,囊肿多单房,少数分叶,囊内多为淡黄色或血性囊液,囊肿与周围组织界限清楚。对于其组织来源还存在分歧,学者们普遍认为交叉韧带囊肿属于腱鞘囊肿[8];然而2014年Mao等[9]的一项针对交叉韧带囊肿的临床研究发现其囊肿性质为滑膜囊肿;也有学者对囊壁组织进行组织学分析,发现交叉韧带囊肿兼具腱鞘囊肿与滑膜囊肿两种组织学特性[1,10]。本研究仅收集了13例患者的病理资料,其中8例患者提示致密结缔组织,4例回报滑膜囊壁,1例回报胶原纤维黏液样变性。本研究结果与后者相符。

研究显示交叉韧带囊肿多发于20~40岁中青年[11],这与本组研究一致(17~44岁)。其核磁检查发病率为0.2%~1.3%,关节镜检查发病率为0.1%~1.1%[5,6]。Son等[12]筛查了1 009例膝关节核磁,发现了34例前交叉韧带囊肿,其发病率为3.4%,Mao等[9]对8 663例膝关节核磁及1 253例膝关节镜进行筛查,发现其发病率分别为0.36%和0.88%。虽不同的研究结果之间存在较大差异,但发病率均较低。本研究未对发病率进行统计,但仍认为发病率偏低。就检查方法而言,目前核磁在诊断交叉韧带囊肿方面具备明显的优势[13],因其具备特异性,灵敏、精确等特点,临床不易漏诊,而关节镜受手术医生技术差异及手术视野的影响,更存在漏诊可能。

交叉韧带囊肿临床症状多不典型,可无临床症状,而有症状者多表现为慢性疼痛伴伸直或屈曲受限,疼痛定位多不准确,研究显示可能与交叉韧带表面本体感觉细胞受损有关[14]。目前学者们普遍认为临床症状与囊肿的大小及位置有关[2,15],囊肿越大越容易引起关节活动受限,而囊肿位于前交叉韧带前方往往引起伸直受限,位于后交叉韧带后方则易引起屈曲受限,位于前后交叉韧带之间则容易引起慢性刺激疼痛,或伴有伸屈功能受限。而疼痛多发生于过伸、过屈活动时,据此推测疼痛的发生可能与囊肿的机械性刺激有关。我们在行手术治疗过程中,于关节镜视野下观察屈伸膝关节时囊肿与韧带之间的撞击摩擦,而切除囊肿后恢复关节功能,间接证实症状与这种机械性刺激的关联性。

交叉韧带囊肿的发病机制仍不明确,已发表的文献主要阐述了退变学说、创伤学说、滑膜疝入学说、胚胎发育学说、间充质分化学说等[2,16],然而由于证据不充分,都停留在假说阶段。本研究病例中,5位患者有明确外伤史,其中4例囊液为血性,而其余30例患者中3例为血性囊液,27例为淡黄色囊液。推测血性囊液可能为外伤所致,淡黄色囊液更倾向于滑膜疝后关节液流入。

文献中提及的交叉韧带囊肿的治疗方法包括:保守治疗、CT或B超引导下囊肿穿刺抽液术、关节镜切除术、交叉韧带重建术。保守治疗主要包括用药或理疗等,文献中有相关报道有效[17],但样本量小,缺乏长期随访。临床认为保守治疗效果不佳,或只能临时缓解症状。查阅文献,有对于CT或B超引导下囊肿穿刺抽液术的报道,但普遍样本量较小。Viella等[18]报道了1例B超引导下穿刺抽液并注射糖皮质激素个案,术后随访半年,疗效确切。理论上该技术并未彻底切除囊壁,复发可能性较大,但查阅相关文献,发现多为个案报道且样本量小,其术后复发率如何仍需大样本研究。相较于关节镜手术,该技术创伤更小,临床恢复更快,当囊肿位于关节镜难以操作的区域时,该技术不失为一种选择。目前关节镜下切除术为主要的治疗方法,创伤小、恢复快、疗效确切。当囊肿位于前交叉韧带前方或前后交叉韧带之间时可经前方入路切除,如囊肿位于后交叉韧带后方,则可经后侧入路清理。如囊肿位置隐匿,可穿刺探查,先抽囊液再行切除囊壁。2016年Li等[8]报道对25例韧带囊肿行关节镜切除术,疗效良好,随访26.7个月无复发。Tsai等[19]报道关节镜下切除后交叉韧带囊肿15例,随访3年,疗效确切。本研究对32例患者均行手术治疗,随访疼痛及屈伸受限等症状均得到改善,术后关节功能恢复。

此外,本组研究两例患者术中囊肿切除后发现前交叉韧带功能部分缺失,因此术中行前交叉韧带重建术,术后随访1年恢复完全运动能力。2014年Pandey等[20]报道了2例前交叉韧带重建术治疗前交叉韧带囊肿,术后疗效满意。2016年Li等[8]报道1例交叉韧带囊肿行囊肿切除交叉韧带皱缩术,术后短期随访疗效满意。查阅文献结合我们的临床经验,认为交叉韧带囊肿切除过程中应尽量保护正常韧带组织,对于囊肿位置隐匿或囊肿压迫韧带组织变性时,如不能避免伤及韧带组织,则囊肿切除后应慎重术中评估韧带功能,特别是对于年轻或运动要求高的患者,必要时行保留残端交叉韧带重建术。

术后康复训练同样为治疗的重要环节,术后早期的功能锻炼可以帮助关节消肿、增加肌力、促进关节功能恢复。而本研究不存在半月板及负重区软骨损伤等问题,因此术后两周肿胀消除即可进行完全负重锻炼。患者病程3~30个月,平均11.8个月,部分患者在长期伸直或者屈曲受限的状态下,关节周围的肌肉、韧带出现挛缩,因此术后的伸直或屈曲功能锻炼显得尤为重要。

交叉韧带囊肿发病率较低,发病机理尚未明确,仍需进一步论证。核磁对于交叉韧带囊肿诊断具有明显优势。关节镜下囊肿切除术是交叉韧带囊肿的主要治疗方法,创伤小、恢复快,可有效改善患者临床症状,中短期随访无复发。本研究为回顾性分析,病例数较小,随访时间短,术后远期疗效仍需进一步观察。