春光油田复杂源外油藏成藏特征研究

2018-10-23李伟才黎锡瑜樊晓伊

李伟才,黎锡瑜,樊晓伊,侯 振

(1.中国石化河南油田分公司勘探开发研究院,河南郑州 450018;2.中国石化河南油田分公司博士后科研工作站;3.中国地质大学(武汉)博士后科研流动站)

源外油藏是指远离有效烃源区且源储跨越大的(一、二级)构造单元[1–2]。源外油藏与源内油藏不仅在空间位置、藏源相对位置上存在差异,而且在成藏条件上也有显著差异,具有一定的特殊性,代表着一种新的成藏类型[3]。源内油藏直接与有效烃源区接触,属“自生自储”,油源条件相对较好;而源外油藏与烃源区通常相距数十千米,多为“侧生侧储”,完全依赖外来油源供给。源外与源内油藏这种根本区别导致两者在油气来源、油气运移、成藏条件等方面差异明显[4]。

作为车排子凸起第一个油田,近年来,春光油田的高产、高效开发引人瞩目,但其成藏特征却非常独特。车排子凸起本地不发育有效烃源岩,距离最近的生油凹陷(四棵树凹陷、昌吉凹陷)有数十至上百千米之远。这说明在油气分布于烃源岩区或邻近区域的背景下,仍有少部分油气在远离烃源区富集成藏[5]。同时,春光油田地质条件复杂、地层跨度大、沉积相类型多样,油气运移及成藏特征一直没有认识清楚,急需开展相关分析和研究,建立成藏模式,诠释该区油水分布规律,以期为春光油田下一步寻找隐蔽圈闭及滚动勘探开发提供理论指导。

1 研究区概况

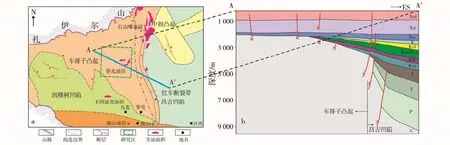

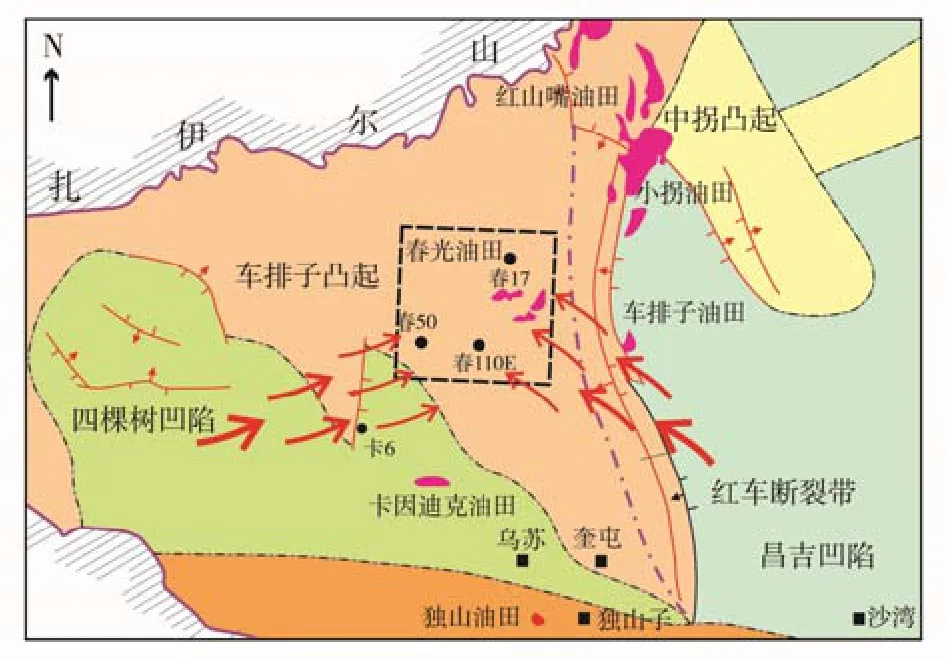

车排子凸起位于准噶尔盆地西缘,是晚海西早期形成的一个三角形古凸起,其主体走向为北西–南东向,南面为四棵树凹陷,西面和北面邻近扎伊尔山,东面以红车断裂带与昌吉凹陷相连,地层具有南东厚、北西薄的楔状体特征[6–7]。该凸起先后经历印支运动期、燕山运动期、喜马拉雅运动期,现为一北西高、南东低的宽缓斜坡(图1)。

春光油田区域构造上位于车排子凸起地区东部,区域面积1 023 km2,地层基底为石炭系,由下至上依次发育白垩系、古近系、新近系及第四系,二叠系、三叠系、侏罗系缺失[8–9]。新近系可细分为沙湾组和塔西河组,其中沙湾组由下而上可分为三段。目前,春光油田白垩系Ⅲ砂组、白垩系Ⅳ砂组、古近系Ⅱ砂组、古近系Ⅲ砂组及沙湾组沙一、二段均具有良好的勘探前景。

2 油源分析

2.1 原油特征

图1 春光油田区域构造位置及地质构造特征(a.区域构造位置;b.地质构造剖面)

从原油性质来看,春光油田重点含油井区(春17、春50、春110E井区)原油物性差异较大,油品多样,从轻质油到稠油均有,且纵向分布与深度无直接联系。春50井区原油为轻质油,春110E井区原油介于轻质油与稠油之间,春17井区原油为稠油(表1)。受来源和次生作用的影响,春光区块原油的物性和生物标志物特征有很大差异,特别是稠油遭受过严重的降解作用,使得部分生物标志物遭受严重破坏。轻质油未遭受生物降解,稠油遭受了严重降解,中质油是降解油与未降解油的混合油。

表1 春光油田重点含油井区原油特征

2.2 油源对比

依据准噶尔盆地西缘原油特征、生物标志物特征对比结果,春光油田不同井区油气来源差异较明显。根据春50井区原油分析检测报告,推测其原油应该来自四棵树凹陷侏罗系,与卡6井古近系原油的(黏度、饱和烃、芳烃等)特征一致。春17井区稠油降解严重,甾烷及萜烷都遭受了破坏,白垩系稠油和昌吉凹陷侏罗系稠油生物标志物特征一致,认为其油源来自东南方向的昌吉凹陷。春110E井区原油具有明显的混源特征,为严重降解油与轻质油的混合,从与源岩的对比来看,油源应该为昌吉凹陷二叠系与四棵树凹陷侏罗系的混源(图2)。

图2 春光油田油源对比结果

3 油气输导体系

油气的输导体系是连接烃源岩与油藏之间的桥梁和纽带,控制着油气成藏。前人研究表明,断裂体系、不整合面、厚层“板砂”及组合是输导体系的重要组成部分[10–12]。对于春光油田这种距离烃源岩分布区很远的源外油藏,输导体系的横向输导能力是形成工业性油气聚集的关键。断裂、板砂、不整合面构成了春光油田油气运移的复式输导体系。

3.1 断裂输导体系

春光油田发育深、浅两套断裂体系,深部断裂体系断开了石炭系–白垩系,浅部断裂体系主要为新近系发育的张扭性断裂。由于受到多期构造运动的影响,深、浅断裂体系之间存在着复杂的构造叠加现象,断层多期活动,并且部分深部逆断层在喜山期活化反转为正断层,这些断层对春光油田的油气起着重要的垂向“沟通”作用。在油气的成藏过程中,断层具有早期“沟通油源”和晚期“遮挡油气”的双重作用。

针对春光油田断层的特点,断层的输导性主要依据断层活动强度和岩性对接进行预测。岩性配置是决定断层封闭性的重要条件之一,也是经典断层封闭性研究的主要手段。一般认为,当断层两盘砂岩与泥岩对接时,断层封闭性好;当砂岩与砂岩对接,且有相同或相近的排驱压力时,断层封闭性差。例如:F1断层位于春光探区北部排2–406—春12—排21—排9井附近,该断层断穿古近系与新近系地层。结合地震同向轴反射特征,统计该断层不同位置断盘两侧岩性对接关系,发现F1断层横向封闭性较差,连通性好,而中部及上部的封闭性较好(图3)。

图3 春光油田F1断层封闭性特征

3.2 不整合面输导体系

不整合面可作为油气长距离横向运移的重要通道,该结论早已被证实。多数学者在对不整合结构与油气输导关系的研究时认为:不整合面之上的底砾岩及下部半风化的岩石是油气运移的有利区域。油气输导是在不整合面之上的底砾岩中运移,还是在不整合面之下的半风化岩石中运移,还是在两条通道中同时运移,除了与不整合面上下的岩石输导有效性有关外,还与作为封隔层的风化黏土层是否存在有关。

春光油田不整合面具有“三层结构”的特征,即:不整合之上的岩层、之下的风化黏土层和半风化岩石。不整合对油气的输导有效性分4类来评价:①上下有效:存在一定厚度的风化黏土层,且不整合面上下的岩层均输导有效(图4a);②上有效:存在风化黏土层,不整合面之上岩层输导有效,不整合面之下岩层输导无效(图4b);③下有效:不整合面之上岩层输导无效,不整合面之下岩层输导有效,与风化黏土层是否存在关系不大(图4c);④上下无效(不整合不能为油气运移提供通道):不整合面之上不发育底砾岩,只发育泥岩,不整合面之下的半风化岩石为泥岩,不整合面上下岩层均输导无效(图4d)。

结合本区的地质特点,对春光油田不整合面输导性进行评价(表2)。春光油田不整合面之上的底砾岩比较发育,平均厚度约10 m,同时,不整合面之上的半风化岩石主要为石炭系的凝灰岩,导致不整合面上下油气输导性均非常好,为春光油田的油气运移提供了有利条件。

图4 不整合输导有效性评价模式

表2 古近系底不整合面输导性评价

3.3 沙湾组“板砂”

沙湾组是春光油田油气相对富集的层段,除 3砂组和6砂组未发现油层外,其他砂组均发现有油层。沙湾组的沙一段沉积了一套“板砂”,厚度大(10~100 m),分布稳定,成岩作用弱,储层物性表现为特高–高孔渗,是一套“高效”的油气横向输导层,其向东与红车断裂相接,西南与艾卡断裂带相接,为沙湾组的油气聚集提供良好的输导条件。

4 油气成藏模式

4.1 春17区块

准噶尔盆地西缘发育的多个不整合面为油气长距运移提供了有利条件,车排子东部的红车断裂为春光油田重要的油源断裂。位于春光油田东北部的春17区块为典型稠油油藏,油气运移靠不整合面输导,断层调控,地层剥蚀面封堵成藏。从储盖组合上看,春17区块为典型的辫状河三角洲沉积体系,水下分流河道和河口坝砂体发育,因此具备良好的储集条件。高频的退积–进积旋回在垂向上形成了很好的砂泥岩互层的垂向序列,再加上白垩系顶部不整合面的发育,成为良好的储盖组合,具有形成较大油气藏的潜力。春17井区稠油油藏的成藏特征可以总结为:不整合面输导,断层调控,封堵成藏。(图5)。

图5 春17井区白垩系稠油油气成藏模式

4.2 春50井区

四棵树凹陷侏罗系烃源岩新近纪晚期开始排烃,车排子凸起是油气的优势运移方向,油气在垂向上通过断层向浅层调整,油气在古近系、白垩系运移的过程中受到湖相源岩侵染,卡6井古近系紫泥泉子组底部为褐灰色泥质粉砂岩、褐灰色含砾泥质粗砂岩,输导性能较好,油气主要通过古近系底部的连续性板砂输导,经断层的垂向调整,在春50井区的岩性圈闭中聚集成藏。春50井区古近系稀油油藏的成藏特征可以总结为:单向供烃,一期充注,板砂输导,断层沟通,岩性成藏(图6)。

图6 春光油田春50井区古近系油藏成藏模式

4.3 春110E井区

春110E井区古近系原油与沙一段的春8井、排2–300井等原油同源,沙一段的这些原油成藏期较晚。在喜山运动作用下,车排子凸起的构造背景由西高东低转变为北高南低,昌吉凹陷二叠系来源的古油藏在喜山运动作用下发生调整,通过断层和不整合向浅层运移,在春110E古近系圈闭聚集成藏。同时,新近纪时期四棵树凹陷侏罗系烃源岩大量生烃,从四棵树凹陷向车排子凸起运移,沿着石炭系顶部的不整合面运移到春 110E井区的古近系圈闭聚集成藏。春110E井区古近系中质油油藏的成藏特征可以总结为:双向供烃,多期充注,不整合输导,岩性成藏(图7)。

5 结论

(1)春光油田具有明显的“双向供烃”特征。春50井区原油来自四棵树凹陷侏罗系,春17井区稠油来自东南方向的昌吉凹陷,春110E井区油源为昌吉凹陷二叠系与四棵树凹陷侏罗系的混源。

(2)春光油田的油气主要是通过不整合面、板砂和断层构成的“复式”输导体系进行运聚成藏。不整合面和沙湾组“板砂”是春光油田油气运聚的“横向”输导层,断层则起着重要的“纵向”沟通油气作用。

(3)春17区块稠油油藏成藏特征为:不整合面输导,断层调控,地层剥蚀面封堵成藏;春50井区稀油油藏成藏特征为:单向供烃,一期充注,板砂输导,断层沟通,岩性成藏;春110E井区中质油藏成藏特征为:双向供烃,多期充注,不整合输导,岩性成藏。