人类

2018-10-22

河南栾川直立人化石

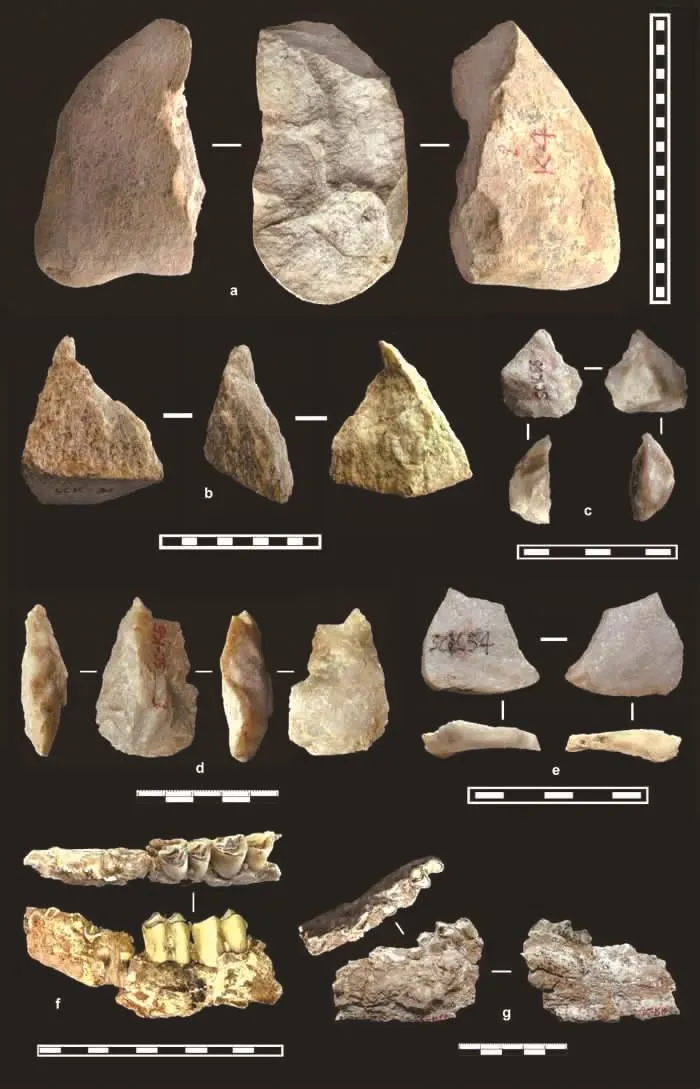

围绕东亚直立人演化与现代人起源问题争议十分激烈,中更新世古人类化石是解决这一难题的关键。河南栾川孙家洞位于秦岭东端支脉伏牛山区,在伊河南岸栾川乡湾滩村的哼呼崖上。2012年在孙家洞的抢救性发掘中,于原生层位发现古人类化石,同时伴有大量的哺乳动物化石,以及少量人工石制品。出土的6件古人类化石,包括上颌残块(附带第一臼齿)、下颌残块(附带第一臼齿)和4枚牙齿(分别是上颌第二前臼齿,下颌外侧门齿,2个下颌第二臼齿)。这些标本代表3个古人类:1个成年人和2个未成年人,其中未成年人的牙齿生长状况分别与现代人6-7岁和11-12岁的儿童相当。与人类化石相伴的哺乳动物化石非常丰富,初步鉴定有肿骨大角鹿、李氏野猪、中国鬣狗、梅氏犀、葛氏斑鹿等中国中更新世时期常见的代表性种类,同时还有大熊猫、貘、梅氏犀、竹鼠等华南更新世常见种类,栾川孙家洞动物群反映了南北气候地理过渡区的森林生态环境。研究发现,栾川孙家洞古人类牙齿具有一定的原始性,明显区别于现代人,表现在牙冠尺寸大,牙根长而粗壮。前臼齿和臼齿咬合面皱纹复杂,副脊和附尖发育,下臼齿具有下原附尖等特点。相比之下,栾川古人类牙齿与我国发现的古老型智人和直立人更接近,位于周口店直立人变异范围内,可归入直立人的形态范畴。此外,栾川孙家洞3个下颌臼齿均具有转向皱纹的形态特征,这一特征在现代东亚蒙古人群比例高,也普遍存在于周口店直立人,中国其他直立人、古老型智人和晚期智人化石中,这一现象类似铲形门齿的地区性特点,支持古人类学家吴新智院士提出的中国古人类连续进化说。

更重要的是,栾川孙家洞发现了2个少年儿童。儿童的年龄鉴定及牙齿发育特点对于探讨直立人及现代人生长发育特征的演化过程非常重要。根据5件儿童标本的观察分析,初步判断栾川古人类儿童的第一臼齿萌出年龄接近6岁,而且第一臼齿和第二臼齿的萌出时间间隔比较长,这两项重要生理指标,提示栾川直立人儿童的牙齿生长模式已经与现代人接近或相当。考虑到现代人和现生灵长类第一臼齿萌出年龄与其生活史重要参数(如新生儿脑量、成人脑量、幼儿生长期、青少年及性成熟年龄、初次生育年龄、寿命等)有密切相关性,初步推测栾川直立人可能已经具有接近或相似于现代人的生长发育模式和生活史特点,体现了栾川直立人的进步性,以及中更新世直立人生物学特征的镶嵌性,即原始特征与进步特征并存。古人类幼年化石标本稀少而珍贵,是探秘现代人独特的生长模式及生活史特征起源问题的关键证据。栾川古人类儿童化石的发现,为探讨东亚地区直立人及古老型人类的生长模式和生活史特征,以及现代人一系列独特的生物学特征的起源演化过程,提供了难得的化石依据,具有重要意义。(人类学学报,2018,37,2:192-205)

最早的兽医牙科证据

3000年前,蒙古的一匹马牙疼,而这很可能使它以及它的主人痛苦不堪。于是,马的主人便尝试着帮忙——将这颗让马痛苦的门牙顶端锯掉。最新新的研究显示,这个"手术"可能是世界上最早的兽医牙科学证据之一,而由它产生的实践可能帮助马改变了人类的文明。

研究者最初在乌兰巴托市蒙古国家博物馆的藏品中偶然发现了这颗奇怪的被锯开的牙齿,但一直无法为这枚牙齿找到一个合理的解释。后经过向在蒙古农村长大,对于传统的畜牧业有第一手了解的同事请教。研究小组最终得出结论,锯牙是一种早期但不一定有效的牙科形式。当时,这颗牙齿长得歪歪扭扭,很可能让马痛苦不堪。但与把这颗门牙完全拔出来不同,牙齿上的锯痕表明古代的牧民试图把它的顶部切下来,从而恢复一个扁平的咀嚼面。这个过程可能没有起到作用,因为牧民只将这颗牙齿锯到了一半。之后不久,这匹马便用于祭祀并在仪式上被埋葬。和在附近发现的同一时期的另一颗被切割的牙齿一道,这项研究表明,在马第一次被驯化后的2000年,人们仍然在寻找用基本的石器处理其牙齿的最佳方法。随着时间的推移,蒙古马匹的牙齿护理变得越来越系统化。在距今3000年前的马头骨中,许多马仍然有它们的"狼牙"——在马嘴前端和面颊之间的牙齿空隙中出长的小而尖的牙齿。狼牙是一种进化的遗迹,而马已经不再用它们来咀嚼,许多马甚至没有发育出狼牙。在今天的马匹中,当狼牙生长的时候,它们会占据一些安放马嚼子的空间。而这些牙齿和金属的骑行装备之间的接触会造成疼痛和牙齿损伤,所以西方兽医和蒙古牧民通常都会拔掉这些牙齿。但是当古代的牧民第一次涉足马的牙医学时,骑行装备还是用皮革做的。由于使用了较软的装备,早期驯养的马可以保留它们的狼牙。然而研究者检查的几乎所有公元前750年以后的马都没有了狼牙。在许多马头骨中,他们可以看到一个被治愈的洞,在那里,一颗狼牙被拔掉了。这种转变与蒙古的青铜和铁制品的使用相吻合,这使得骑手们对自己的马匹有了更大的控制力,但这也意味着必须要拔掉狼牙。如果没有这些创新,世界历史可能会有很大的不同。金属马嚼子使得牧民可以在战争中使用马匹,以及进行长途旅行,从而塑造了蒙古及其游牧文化,最终导致成吉思汗军队的兴起,以及蒙古帝国在13世纪控制了欧亚大陆的大部分地区。马绝对把蒙古变成了世界文化和经济的中心。(PNAS 2018,https://doi.org/10.1073/pnas.1721189115)

鹿骨揭示古人狩猎方式

近期,研究者在德国发现了一具距今大约12万年的小鹿骨架,当时它大约6岁,属于已灭绝的黇鹿(Dama dama geiselana),其骨盆顶端有一个11毫米的圆形伤口,就在脊柱旁边。但这个洞看起来不像是与另一只雄鹿争斗的痕迹,抑或食肉动物的齿痕。研究者认为,这种特殊的伤口只能是人类在狩猎时使用的工具造成的。而德国很久以前存在的唯一人类便是尼安德特人。早先的研究已经发现,尼安德特人曾在英国和德国的土地上用长矛捕猎,但他们不确定这些狩猎者如何使用长矛。他们是在较远的距离之外向猎物投掷长矛?还是会追赶这些动物,然后近距离刺伤它们?为了能清楚这一问题,研究者重新制造了30万年前生活在德国的尼安德特人使用的1.8米长的矛,并用其攻击现代鹿。结果发现,通过投掷长矛并不能产生在这只距今12万年前的骨骼上发现的伤口。与此相对,需要在接近猎物的地方,用力将长矛刺入鹿的臀部。这表明,尼安德特人是在距离较近的地方捕猎的。当今天的觅食者在狩猎类似的野生动物时,他们通常会一起组织伏击。因此,尼安德特人可能也会合作消灭猎物,这也增加了对这种人类已灭绝表亲复杂社会行为的认识。(Nature Ecology& Evolution 2018,2:1087-1092)

人类烤面包比农业活动还早4000年

面包是一种用五谷磨粉制作并加热而制成的食品,主要以小麦粉原料。通常印象中,面包的出现已经是在农业产生,特别是驯化小麦之后的事了。然而,近期有研究者在约旦东北部的纳吐夫狩猎采集点遗址发现了1.44万年前人类烤制面包的烧焦残迹,这一时间比人类最早的农业活动还早至少4000年。此前,人类烤面包的最早证据来自土耳其一个有9100年历史的遗址。研究者分析了纳吐夫狩猎采集点遗址的24处残迹,结果发现当时人们研磨、筛滤、揉捏并烹制了野生谷物,包括大麦、小麦和燕麦等驯化谷物的野生祖先谷物。这一发现表明,使用野生谷物烤面包可能促使当时的人类开始种植谷物,从而在新石器时代引发了一场农业革命。(PNAS 2018,201801071)

人类寿命的顶点

科学家曾经以为,122岁高龄辞世的法国老太太让娜·卡尔芒代表了人类寿命的极限。研究者分析了意大利居住的全部3836名百岁老人数据后,发现当他们年满105岁后健康状况恶化和死亡风险加剧的趋势有所减缓。随着衰老,人们健康恶化和死亡风险加剧的趋势会越来越快,但活到一个极端年龄后,不再变得更糟,情况没有变得更好,只是停止变得更糟,趋于稳定,被称作平台期。研究者关注同年代出生老人的死亡率,发现随时间推移,死亡率呈现轻微下降。这意味着,相比以前出生的人,后出生的人会活得稍微长一些。在105岁以上老人身上所见缓慢但显著的(健康)改善给人希望,即人类寿命固定期限尚不可见。作为一个物种,人类寿命尚未达到顶点,会逐渐延长。(Science 2018,360:1459-1461)

212万年前人类已到达黄土高原

迄今为止,较为公认的非洲以外最早的古人类证据来自格鲁吉亚的德马尼斯,该区域发现了185万年前的直立人化石及其使用的工具。此外,在中国和印尼爪哇岛发现的早期古人类化石可以上溯至150万年至170万年前。近期,研究者在陕西省蓝田县发现了一处新的古人类活动遗址——上陈旧石器遗址,根据该遗址出露良好、层位连续的风成黄土-古土壤序列剖面,研究者将目前所见的旧石器赋存的最老地层年代测定为距今约212万年前,即将蓝田地区古人类活动遗迹的年代再次向前推进了约50万年,从而使上陈遗址成为目前所知非洲以外最老的古人类遗迹点之一。上陈遗址剖面的更新世早期S15古土壤(距今约126万年)至L28黄土(距今约214万年)的17个层位中(11个古土壤层位和6个黄土层位)发现有石器。这些石器包括82件已加工和14件未加工的石头。在这些石器中有石核、石片、石片工具、残片及断块(含石片断片及砸击断块等),总体上打制技术较为简单,尤其是下层出土的石制品。除石制品外,同时还有一个鹿的下颚及牛的下颚残骸等哺乳动物化石。传统的观点认为,非洲直立人在距今180万-190万年前走出非洲向世界各地扩散,而蓝田上陈遗址旧石器的年龄远早于这个时间。尽管由于目前尚未发现古人类的化石,人们不知道谁是这些工具的"主人"。此外,在同一个遗址中拥有平均约50ka高频率出现的旧石器文化层序列实属世界罕见;而石器主要赋存于古气候相对暖湿的古土壤层位中的事实为进一步深入探索古人类演化与环境变迁间的关系提供了可能。这一研究成果拓展了处于国际领先地位的中国黄土-古土壤序列研究在古人类古文化方面的新方向,并将促使人们对早期古人类起源、迁移和扩散的格 局 予 以 重 新 审 视 。(Nature 2018,559:608-612)