从中考阅卷看学生化学学习习惯的养成

2018-10-20代丽存

代丽存

近几年参加昆明市初中学业水平阅卷,发挥出自己的真实水平,其中受非智力因素如情感、兴趣、意志和性格的影响非常大。由于近几年昆明市初中学业水平测试题的易、中、难的比例为7:2:1,那么如何最大限度的获取容易题和中档题的90分,甚至难题的10分。对于尖子生、优秀生、中等生和学困生,在自己或充足或有限的知识储备中,取得一个理想的成绩,尽量少留遗憾。将自己的几点感悟总结如下:

一、书写习惯——书写不够规范

在近六万多考生中,字迹工整、符号书写规范的考生只占极少数。化学中有很多专用化学名称及化学符号,对专用化学名称及符号的书写要求非常严格,错写或乱写规定一律不得分。在学生答卷中常见错误有:化学用语不规范“Cl2”写成“cl2”“Na2CO3”写成“NaCO3”等。

二、语言表达习惯——表述随意性强

答题时措辞不当,描述不准确,抓不住关键词;因果关系颠倒;思维混乱,现象与结论自相矛盾;以2018年昆明市中考化学26(2)为例,高锰酸钾制氧气的实验中,试管口棉花的作用是:防止高锰酸钾粉末进入导管。首先部分学生会写成:防止高锰酸钾粉末堵塞“试管、玻璃管、排气管”等等。其次气流的运动方向错误:防止高锰酸钾粉末倒吸或倒流入导管。还有部分同学的动词运用不准确,“进入”描述为:滑入、掉入、落入、逸散等。最后是答错考点:防止冷凝水回流使试管炸裂;防止高温熔融物溅落使试管炸裂。下一空:当气泡“连续且均匀冒出”时开始收集。连续且均匀写成:匀速上升、不断冒出、连续排出、成串冒出、均速冒出、均一稳定、均匀的浮出水面、连续不断等等。动词“冒出”被改编成:排出、放出、产生、上升、溢出、输出等。还有同学填写:从“试管口、玻璃管口、集气瓶口”冒出。

2015年昆明市的探究题:我国古代将炉甘石(ZnCO3)、赤铜(Cu2O)和木炭粉混合后加热到一定温度,可以得到一种外观似金子的锌和铜的合金,不法分子用它来冒充黄金.小晨同学在实验室进行了木炭粉还原氧化亚铜的实验(主要反应:C+Cu2O2Cu+CO↑),她观察到反应后的固体不完全是紫红色,于是对该固体的成分进行了实验探究:

【提出问题】该固体的成分是什么?

【查阅资料】①Cu是紫红色固体

②Cu2O是红色固体

③Cu2O+H2SO4(稀)=CuSO4+Cu+H2O

【猜想与假设】

猜想一:Cu 猜想二:Cu、Cu2O

猜想三:Cu、C 猜想四:Cu、Cu2O、C

小晨同学认为猜想_______________不正确,因为反应后的固体不完全是紫红色.

【实验探究】

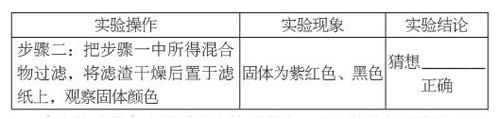

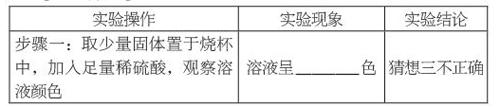

实验操作 实验现象 实验结论

步骤一:取少量固体置于烧杯中,加入足量稀硫酸,观察溶液颜色 溶液呈________色 猜想三不正确

步骤二:把步骤一中所得混合物过滤,将滤渣干燥后置于滤纸上,观察固体颜色 固体为紫红色、黑色 猜想________正确

【实验反思】由于受反应物质量比、反应物接触面积和反应温度等因素的影响,固体物质之间的反应可能无法完全进行.

【拓展延伸】

(1)从理论上看,碳与氧化亚铜的质量比应为1:12,但实际做实验时却将碳与氧化亚铜的质量比控制在约1:10.这样操作的理由是___________________________________.

(2)下列可以用于鉴别真、假黄金的方法是____(填字母).

A.观察颜色 B.加热固体

C.滴加稀硫酸 D.滴加硝酸银溶液.

【拓展延伸】学生出现的问题是:

①描述不清,思维混乱。如:防止氧化铜完全反应/由于受各种因素影响,使完全反应等。

②指向不明确,不理解反应原理。如:使其(或物质)充分反应/防止C和CO2反应/防止Cu和O2反应/有O2参加反应/减少生成CO/使C和CuO充分反应

③文字描述过于啰嗦,口語化。如:由于受到反应物质量比,反应物接触面积,反应温度等因素的影响,固体物质间的反应可能无法完全进行,加热条件下,反应温度不断升高。固体间反应逐渐进行,因此无法完全反应,消耗反应。(有学生居然写了77个字,且词不达意。)

④无法理解题意,词不达意。如:分子运动/控制变量/实验偶然性/铜的化合价/遵循质量守恒定律/反应物的接触面。

⑤描述不清,不符合实际原理。如:碳在加热条件下会升高温度,可能会达到着火点,与空气中的氧反应生成CO2/防止CO还原Cu2O/防止Cu2O与O2反应。

⑥物质指向错误。如:氧化亚铁/氯化铜/氯化亚铜/氧化铜/氧化铁。

三、思维能力的培养——思维定势严重,全面性不够

灵活的思维是以牢固的“双基”为载体的。思维品质较差的学生往往缺乏思维的广阔性、深刻性、敏捷性,从而在解题中思维僵化,打不开思路。

如2017年昆明市中考化学推断题,属于难题。

(1)若该反应为A燃烧不充分的反应,且A由两种元素组成,质量比为3:1,B可供给动物呼吸,常温下C为气体,反应的化学方程式为_______________________.

(2)若在20℃时,将B溶于乙醇中配成饱和溶液,通入适量A发生反应,且A是参与光合作用的气体,B为碱,C为纯碱,则在乙醇中该反应的化学方程式为_______________________.

正确答案:(1)2CH4+3O22CO+4H2O

(2)2NaOH+CO2=Na2CO3↓+H2O

错误的答案:(1)CH4+2O22H2O+CO2 思维定势,甲烷燃烧的产物一定是二氧化碳

(2)2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O 思维定势,Na2CO3不标注“↓”

四、综上所述,对课堂教学的几点启示

1、书写习惯,源于小学。化学教师在平常的教学中,化学用语的书写要规范到位,化学术语描述应科学标准。

2、指导探究,训练能力。从中考阅卷来看,探究题的得分相对较差,主要原因是:未深入地开展探究性学习;有些学生没认真、及时地反思探究性学习过程。这就要求我们在教学中应落实探究性学习,注意从学生已有的经验出发,让他们在熟悉的生活情景中感受化学与日常生活的密切关系,逐步学会分析和解决与化学有关的一些简单的实际问题。

3、思维上,化学老师要有必备的学科素养。重视“通法”,优化知识结构。重视“过程”,在反思中提高。目前,化学考试提倡的“过程化学”,在化学教学中就必须注意加强过程研究的教学,让学生了解知识的发生、发展、延伸,真正做到基础知识的增长与解题能力的发展同步。在复习中,要充分挖掘例题的教学功能,最大限度调动学生思维的积极性,尽可能触及学生思维的“最近发展区",拉长“知识链”的教学,充分暴露例题教学的思维过程。

(作者单位:昆明市第一中学西山学校)