戏曲ABC

2018-10-20文/冯杰

艺术启蒙 2018年9期

文/冯 杰

许多国家和地区都有自己引以为豪的传统戏剧,它们就像闪烁的宝石点缀着各自的艺术殿堂。我国传统戏剧有专门的称呼,叫“戏曲”。戏曲可分成很多剧种,如京剧、评剧、越剧、黄梅戏、豫剧、河北梆子、老调梆子、曲剧等。戏曲的发展走过了三千多年的漫长岁月,就让我们满怀期待地走入这个五光十色的世界吧!

早在原始社会,

戏曲的雏形就已出现,那时候人们用歌舞的形式来模仿祭祀和狩猎的场景,讴歌美好的生活。人们经常把某些动物当作祖先灵魂的寄托或本部落的保护神来崇拜。被崇拜的动物是不能捕杀的,如果遇到的话,人们就只能戴上假面具,穿上奇怪的衣服,跳着特定的舞蹈毕恭毕敬地驱逐它们,这种舞就叫“傩(nuó)舞”。它在我国很多地区的祭祀活动中被沿用下来,而今天活跃在戏曲舞台上的判官、钟馗等角色也还有傩舞的影子。

◎傩面具

西周末年

出现了“职业艺人”,叫“优”。他们擅长模仿别人的形象来逗贵族开心,有些像今天的“模仿秀”。虽然优人的社会地位不高,但很多有正义感的优人能用自己的表演巧妙地向君王提意见,《史记》中就记载了“优孟衣冠”的故事,虽然优孟的表演不能算真正的戏剧,但它已经有了戏剧的要素,如特定的情节、对人物的扮演等。

◎聪明的优孟

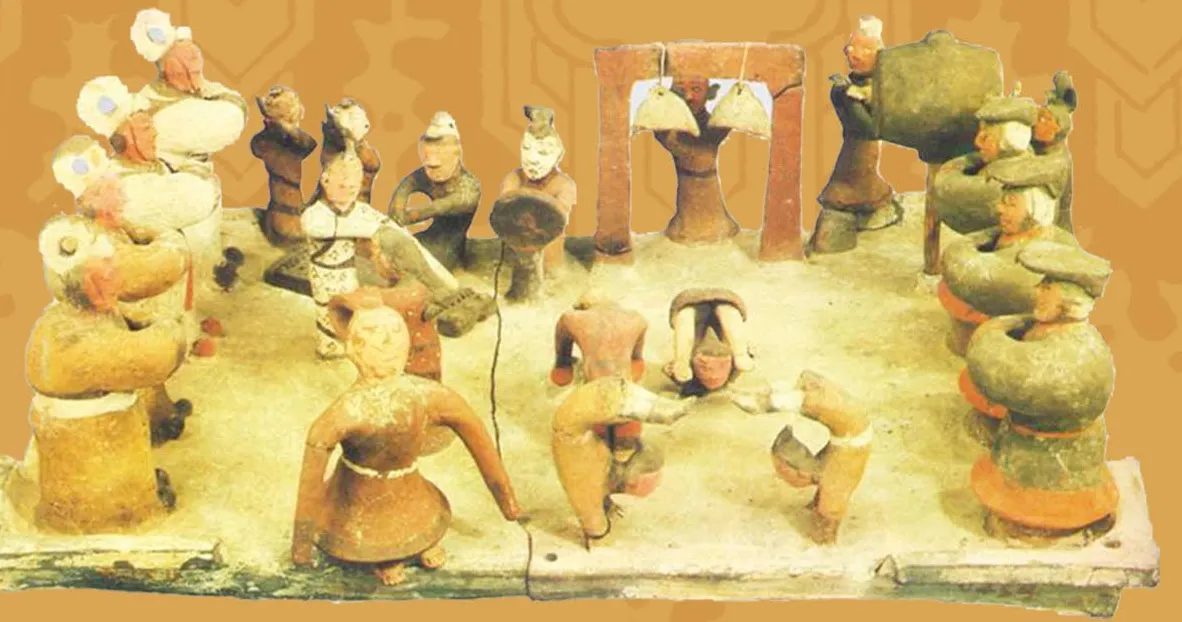

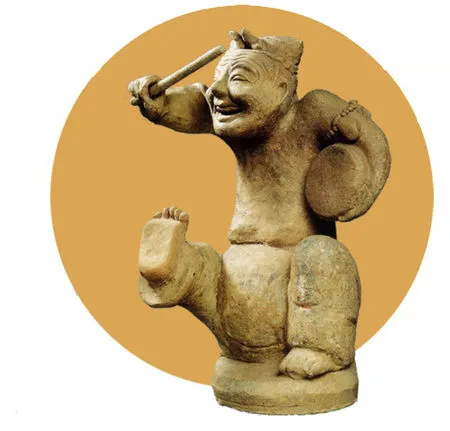

汉朝时期,

国家强大,经济发达,繁华的大城市中汇集着各族民间艺术,各种歌舞表演也更加丰富多彩,皇帝经常让乐府把民间乐曲收集起来在广场上演出,叫作“角抵百戏”,“角抵”就是摔跤的意思。演出还包含舞蹈和幻术,人物设置和情节展开也更加完整。

◎汉朝彩绘乐舞杂技俑

◎东汉击鼓说唱陶俑

唐朝

是我国历史上社会发展和经济发展最为辉煌的时期,文学艺术更是空前繁荣。今天我们习惯用“梨园”指代“戏曲界”,用“梨园子弟”指代“从事戏曲的演员”,就是从这个时期开始的。正因唐玄宗李隆基是一个不折不扣的“文艺爱好者”,将三百个青年安置于梨园中,并亲自教授吹拉弹唱,因此他很自然地就被供奉为戏曲界的祖师爷。

◎“爱好文艺”的唐玄宗

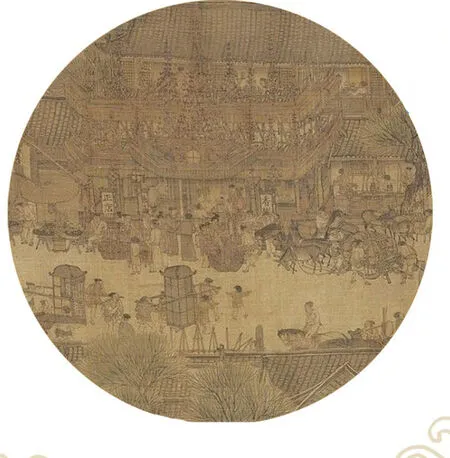

北宋时期

有了固定的演出游乐场所,比如“勾栏”和“瓦舍”。“勾栏”是用绳索和栏杆圈出的场地,而“瓦舍”就像今天的戏园子。当时的娱乐业相当发达,相扑、皮影戏、傀儡戏应有尽有,瓦舍遍布汴梁城。即使是金兵入侵之时,皇帝出逃到南方后也不忘在当地把宫廷乐舞和民间小戏相结合,这种艺术形式被称为“南戏”。

◎《清明上河图》中描绘的汴梁临街戏院

◎ 《西厢记》中的崔莺莺、红娘和张生

◎关汉卿

元朝时期,

文人地位低,便借“元杂剧”的创作揭露社会黑暗,抒发百姓心声。关汉卿、马致远、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家”。《窦娥冤》《梧桐雨》《赵氏孤儿》《汉宫秋》并称为元杂剧“四大悲剧”。《西厢记》《墙头马上》《拜月亭》《倩女离魂》并称为元杂剧“四大爱情剧”。元杂剧比起前代的戏曲来,更贴近普通百姓的心声,也更富斗争色彩。

◎汤显祖

戏曲到了明朝

走向成熟,这个时期的戏曲被称为“传奇”,主要指“昆山腔”和“弋阳腔”的剧本。这个时期诞生了一位大戏剧家——汤显祖,他的《牡丹亭》《邯郸记》《南柯记》《紫钗记》合称“临川四梦”。《牡丹亭》更称得上是中国戏曲史上的旷世杰作,传唱至今经久不衰。在清朝,

昆曲被视为“正音”“雅部”,意思是正统高雅的戏剧。而取材于民间的秦腔、梆子、皮黄等则被称为“花部”和“乱弹”。北京、苏州和杭州是昆曲的活动中心,还出现了以折子戏为主的演出形式,经常演出的有《游园》《惊梦》等剧目。清朝早期,昆曲、高腔、梆子腔互相渗透融合,形成了新的艺术形式。清朝中叶,传奇和昆曲逐渐衰落,花部地方戏蓬勃发展,一股新生的力量异军突起,逐渐占领京城的戏曲舞台。著名的“徽班进京”揭开了京剧发展史的序幕。

◎清朝戏曲家洪昇、孔尚任,史称“南洪北孔”

小意粉们,你们还记得上次讲过的“四大徽班”分别有什么特色吗?

·三庆班 整本大戏受欢迎

·四喜班 昆曲是看家本领

·春台班 少年名伶气质佳

·和春班 火爆武戏最吃香

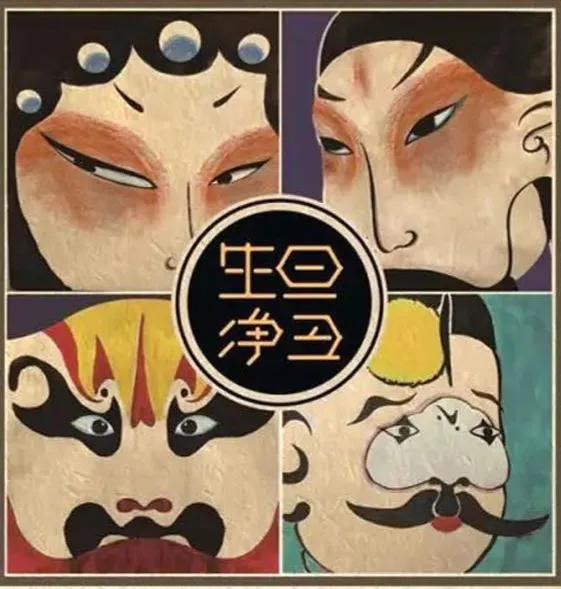

京剧诞生后,经历过辉煌,也尝过落寞的滋味。戏台上粉墨登场的京剧名伶,他们的一招一式都演绎着京剧的国粹之美。

◎京剧的四大行当

虽然京剧程式化的表演以及部分内容所传达的价值观和当代人的生活有一定的距离,但京剧大气的唱腔、经典的曲牌以及华美的行头,都散发着独特的魅力,只要你静下心来走进京剧的世界,它总会让你流连忘返。2010年11月,京剧被正式列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,成为全人类共同的精神财富。