倒地有多“疼”?如果疼痛变得可视化

2018-10-19枫月

枫月

有人说蚊子叮咬是一级疼痛,而孕妇分娩则是十级疼痛,但是痛觉的主观描述,依然让人难以确定不同级别的疼痛倒地有多疼,到底有没有量化疼痛的具体方法呢?

牛津大学2月一个雾蒙蒙的早晨,尼克拉来到了英国的约翰·拉德克利夫医院,他和一个名叫艾琳·特蕾西(Irene Tracey)的科学家有个预约,而这位50多岁的精干女性是牛津大学纳菲尔德临床神经科学学院的院长,也被当地媒体称作“疼痛女王”。在她几乎一半的岁月里,特蕾西都在研究关于“疼痛”,“如果能让我更好的理解‘疼痛,那么非特蕾西莫属了。”尼克拉此行也正是为了感受疼痛而来。

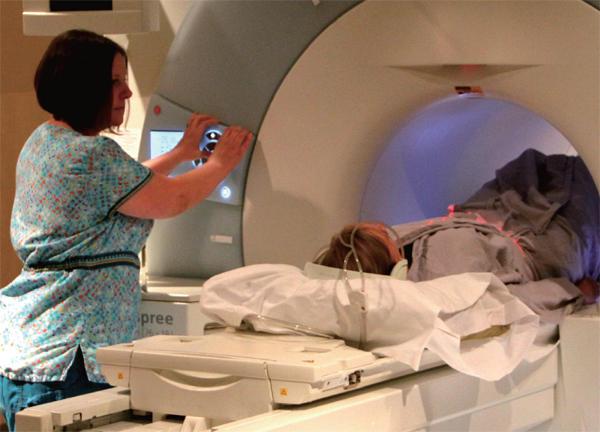

在进入医院后不久,尼克拉和特蕾西便开始了关于疼痛测试的实验。一位特蕾西的助手在尼克拉的小腿上用尺子和记号笔勾勒出一块小的三角形区域,并且在这块区域上涂抹了类似霜糖的油脂。“油脂里含有辣椒素,那是使辣椒产生灼烧感的化学物质。” 特蕾西解释道,“它能产生两种很棒的效果:它变刺激的过程是逐渐加强的,并且能激活你皮肤里的痛觉神经感受。”当然,在进行疼痛实验前,尼克拉已经和特蕾西签过了相关的免责声明,随后尼克拉被被绑在磁共振成像仪的扫描床上。这台磁共振成像仪是七特斯拉(磁场强度单位)的,世界上只有不到一百台。它的磁场强度达到了普通医院磁共振成像仪的四倍以上,能够呈现更加丰富的细节。“你可能会感到头晕,看见闪光,或尝到金属的味道,这都是正常现象。” 特蕾西说完之后便去了控制室,那里一排的屏幕能够让她实时观察尼克拉感受疼痛的大脑。

在接下来的几个小时内,刺痛感不断在尼克拉的小腿肚上显现,尼克拉被要求大脑在被扫描之后,要对疼痛感按0到10的评级打分。“一开始疼痛感并没有那么强烈,也许是心理预期我给出了3分,但是随着时间的推移,以及她们把热水瓶贴在我涂有辣椒油的小腿上时,我能肯定那疼痛等级达到了8分。”尼克拉感受到的8分疼痛感相当于三级烧伤带来的感受。再之后的疼痛体验让尼克拉感觉自己如同被贴在滚烫的铁板上。当尼克拉晕乎乎的从实验室出来时,特蕾西递给尼克拉一杯咖啡,并且温柔地帮他用酒精擦掉了辣椒素。“你的耐受性很不错,我的研究团队全都想研究你的大腦了!”特蕾西打趣说到。

特蕾西并不需要详细询问尼克拉的感受,因为他的脑部数据已经被拿去分析了,全世界都在使用她的院系设计的成像分析软件,它会根据大脑区域中神经元的活跃程度,用蓝色到红色来标注,最活跃的部分则用黄色标注。特蕾西通过分析这些磁共振成像图,来识别大脑中的疼痛强弱程度。当疼痛从轻微不适逐渐变成几乎难以忍受的痛楚,图案的轮廓和色彩也随之发生变化。

特蕾西是该领域的领军人物。她研发的技术是,通过测量血流携带的氧气,其通过大脑的局部变化来定位神经活动。活跃的神经元需要更多氧气,而含氧和脱氧血液的磁场性质不同,因此神经活动能在磁共振成像扫描仪的磁场中形成能被观测的扰动。过去几年里,她的研究已从“踢到脚趾”或“烫伤舌头”之类日常经验的“普通”疼痛,扩展到慢性疼痛。她的研究成果已经改变了我们对疼痛的理解,如今,她的团队承诺会改变疼痛的医学诊断和治疗,这将影响医院、法庭、乃至全社会。

0到10 的“麦吉尔疼痛问卷”

“疼痛感”对于科学家来说一直是个难以攻克的难关。如同呼吸和消化一样属于生理过程,但是又存在天然的主观性:你很难向他人准确描述你的疼痛感。人们对于疼痛感的描述也是五花八门:“疼得我好像被订书机订住了”;“我的脊椎上像有一群兔子在上蹿下跳”;“好像有人在我的生殖器上撑起了一把鸡尾酒小伞……”让医生最为头疼的是这些描述很少能跟医学教科书里所讲的对应起来,到底是给病人开止痛药还是乱猜一番了事?

在过去的几十年间,不少科学家希望通过研究,能够将这种感觉变得量化。19世纪的法国,一位名叫马克的医生整理不同患者在疼痛时发出惨叫的音高和节奏,他希望通过这种方式区别疼痛感;而到20世纪40年代,康奈尔大学的一群科学家通过一种发热仪,向不同患者的额头释放精确增量的疼痛,并且加以记录,希望通过研究找到“疼痛量表”,最终未果;而去年,麻省理工的科学家则采用面部表情捕捉的方式,来评判疼痛等级,当然这也仅算是一款好玩的APP。

除了这些怪诞又天才的疼痛测量方法,目前在社会上采用最广泛的疼痛认定的办法依旧是,上世纪70年代就有的患者“疼痛”主观报告。1965年一位名叫罗纳德·梅尔扎克(Ronald Melzack)的加拿大心理学家整理了患者在描述疼痛感时的诸多词汇,他的研究结果最终以“麦吉尔疼痛问卷”出版,这个问卷中有约八十个描述词,例如“刺痛”、“咬噬”、“辐散”、“射中”等。

病人们听着医生念出一系列的“疼痛解说词”,然后病人从中选择符合他们痛感情况的描述词语,通过病人确定的几个描述词语,并描述出疼痛感的强弱。接着医生们会查看这份问卷,在适当的地方画个勾。而后“麦吉尔疼痛问卷”逐渐衍变为0到10的一张指示表格,上面印有开心和痛苦表情,由病人自行指认疼痛感。

可是这张疼痛指示表依然不能让人满意,因为每个人的忍耐力不同,对于疼痛的感受也大有区别。如果你寻问你身边的朋友,最剧烈的身体疼痛是什么?也许你能得到是不同的悲惨经历。一个朋友说是痛风,他回想起自己躺在沙发上,把那只得了痛风的脚搭在枕头上放松,这时妻子的丝巾碰巧滑落,轻轻地碰到了他的脚——那是“难以忍受的剧痛”。另一位朋友说是后根管牙痛,这种痛和腰酸背痛不同,不是活动活动换个姿势就能减轻的——这种痛“毫不留情”。

还有一个记者朋友讲述了他在伊拉克战地医院看到的情景,“躺在担架上的士兵小伙子们,无论是中弹或者截肢,都发出了虚弱的呻吟,但仅仅是一杯水或者一根烟就能安抚他们。唯有一个例外,一个士兵的手掌被刺穿,每当他收缩手臂肌肉时,医生会问一句‘还有灼烧感吗?而他却感觉如同被五马分尸一般发出了惨叫,我想他应该就是这里疼痛达到10级的伤员了。” “麦吉尔疼痛问卷”在一定程度上用语言塑形了疼痛感,而疼痛感反过来又会被语言所左右。这意味在某种程度上,这个士兵的疼痛感也许被他人的言语放大了。

还不成熟的“疼痛领域”

2000年,美国国会在最高法院宣布,未来的十年是“控制和研究疼痛的十年”,并且将痛觉作为第五个生命体征,其他分别为血压,脉搏,呼吸和体温。可是对于一个没有生过孩子,没上过战场,没有截肢的人来说,无论如何都不能体会到10级的痛感是什么样的,即便有过,是不是医学定义上的10级也无从考证。因为痛觉的主观性描述,难免让人质疑其准确性。

2008年一名男子在工作中遭遇工伤,他因为滚烫的沥青而导致一级和二级的烧伤,该男子因此向公司起诉,要求公司赔偿他事故后的慢性疼痛。该公司的律师表明,当前的科学无法证明该男子存在慢性疼痛,而该男子用脑部影像数据来证明了自己的伤势。该案最终在庭外调解,但值得注意的是,法庭将脑部神经图像认作了有效的证据。

这是一个微妙的伦理问题,特蕾西的这种磁共振影像能否作为某种测谎仪或者疼痛认定工具,以揭露诽谤者或增加(减少)伤害诉讼的赔偿?“疼痛在神经学上是复杂的,它涉及的区域遍布整个大脑。” 特蕾西快速报出大脑中六个区域的名字,并总结说,“触觉、味觉、视觉、嗅觉、听觉都能追溯到大脑的特定区域,而痛觉不行,因为只要稍微刺一下,你就会激活所有大脑皮层。我们可以通过磁共振图像得出很多帮助治疗你的建议,但是你想得到一个明确的‘疼痛结论,还为时过早。”

所有科学家都会很谨慎地强调,他们认为这个领域还不成熟,磁共振扫描圖像还不足以作为疼痛的法律证据,也不能推翻任何主观报告。“疼痛,根据它字面上的定义,就是一种主观体验。所以自我报告是其唯一真实的量度。”伦敦疼痛研究联合会的史蒂芬·麦克马洪教授解释到,“设置疼痛指数是把问题过分简单化了,因为疼痛并不是一维的。”无数研究表明疼痛治疗存在惊人的变量差异。但没有可靠的疼痛测量,医生就无法标准化治疗,也无法准确评估疗效,甚至一些特效药的研发也将会被停止。

其实抑制“疼痛”的特效药早已存在,就是奥施康定之类的鸦片类药物。2016年的一篇论文指出,“患者自述疼痛等级相同时,黑人被开具止痛药物的可能性比白人显著更低,且剂量通常更小。”宾夕法尼亚大学的研究发现,女性接受鸦片类药物治疗的可能性比男性低25%,也就是疼痛的耐受性要比男性高。从1997年到2010年,每年开具这类药物的次数增加了800%以上,达620万次。但每个人都知道滥用药物和成瘾以后的结果。“那些执意要将疼痛等级化的人,一般都是药品的监管者。而美国食品药品管理局从来不喜欢对生活质量进行评估,他们只钟爱于生硬的数据。所以,我们才被迫为疼痛评级。”麦克马洪解释到。

疼痛与愉悦

如果要问到特蕾西的研究,能否让世界再无疼痛?她会笑着告诉你,“我不是上帝,而且大多情况的疼痛对人类来说都是有益的。比如当你触碰到滚烫的物体时,会自然的缩回手。”也许你还会想到,为什么人类生来就不得不感受痛苦呢?特蕾西例举了几个具有罕见遗传病的案例,这些病人生来就无法感受到疼痛,同样他们也无法避免进一步的伤害。

通常这些无法感受疼痛的病人,往往寿命都很短暂。最早的一个临床报告病例,是1932年在纽约发现的一名捷克人,他沦落为马戏团里的一位怪人,被称作“扎针人”,他会邀请观众上台在自己身上扎针,以此为生。因为无法感受到疼痛,有的病人会在吃饭时把自己的舌头咬下来,有的病人则用已经骨折的腿走路,导致肢体变形等等。“在人类进化衍变的过程中,疼痛感一直存在是有原因的——因为我们很脆弱,世界却很危险。”

作为“疼痛女王”的特蕾西关注愉悦感的时间几乎和她研究疼痛的时间一样长。“如同硬币的两面,疼痛和愉悦的关联总会时不时的出现在我的研究中。自然赋予了人类疼痛感,同时也赋予了人类愉悦感,也正是这两样东西,驱动着我们像动物一样,去做我们所做的事。”无论人类多么迫切地想要了解疼痛的谜,但是千万不要忽视了他的反面——愉悦,而这又是另外一个故事了。