我国牧区水-土-草-畜平衡研究进展与展望

2018-10-19李和平包小庆鹿海员

李和平 ,包小庆 ,鹿海员,王 军

(1.中国水利水电科学研究院 牧区水利科学研究所,内蒙古 呼和浩特 010020;2.水利部牧区水利科学研究所,内蒙古 呼和浩特 010020)

1 引言

我国牧区占国土总面积的45.1%,其中天然草原面积约占60%,是我国主要江河的发源地,是水源涵养区和国家重点生态功能区,在国土空间开发中具有重要战略地位。由于全球气候变化、地貌和土壤类型等自然因素,加之过度放牧和开垦等人为因素的综合作用[1],导致我国天然草原退化严重,草原生态服务功能降低,北方沙尘浮尘灾害频繁,严重威胁国家生态安全[2]。草原生态退化是全球气候变化和人类活动共同作用的结果,就人类活动而言,超载过牧和农耕经济的发展是造成草原生态系统退化的主要原因[3]。超载过牧引起的草原生态系统退化的恢复措施主要是“减畜”和“增草”[4]。“减畜”是根据草场的牲畜承载能力合理控制载畜量,即草-畜平衡问题;“增草”是通过建设人工草地增加饲草料产量,即人工草地建设情景下的草-畜平衡问题,但我国牧区多数处于干旱、半干旱地区,无灌溉则无人工草业,草-畜平衡问题继而演变为水-草-畜平衡问题[5]。农耕利益的驱使致使大量的天然草原被开垦种植农作物,导致表层土壤破坏,造成天然草原生态系统的退化,不仅水资源是制约牧区发展的瓶颈,牧区土地资源约束也逐渐趋紧,尤其是耕地和草地(天然草地)这两种比较重要的土地利用类型,其数量、质量、空间分布、种植结构、开发利用方式、水土资源匹配程度等,均制约着牧区社会经济发展与草原生态环境演变,使牧区在水土地资源约束趋紧的形势下水-草-畜平衡问题转变为水-土-草-畜平衡问题[2]。目前,牧区水-土-草-畜平衡研究还处于起步阶段,其实质应是在水资源、土地资源、饲草资源等多种资源优化配置的前提下达到水土草畜平衡,以往的水资源优化配置多是将种植和牲畜饲养需求转化为需水量进行优化配置,以达到水资源供需平衡[6-9];水土资源优化配置多是将水资源作为约束条件进行种植结构及灌溉制度的优化,以达到水土资源平衡[10-13]。但针对广大牧区,这两种成型的资源配置方式均对草与畜之间的平衡问题考虑不足,尤其欠缺天然草原与人工饲草料地耦合利用条件下的草畜平衡问题研究,即天然草地和人工草地的耦合配置问题。

本文从牧区水-土-草-畜平衡研究进程及进展出发,系统归纳、分析了牧区草畜平衡、水草畜平衡、水-土-草-畜平衡研究现状及存在问题,提出牧区水-土-草-畜平衡研究技术框架,并探讨了牧区水-土-草-畜平衡未来研究重点,以期为促进牧区水土草资源可持续利用、草原生态环境良性循环和社会经济可持续发展提供参考。

2 牧区水-土-草-畜平衡研究进展

2.1 草畜平衡研究国内外关于水-土-草-畜平衡的研究始于草畜平衡研究,草畜平衡的概念是在天然草原牲畜超载的前提下提出的,天然草原上牲畜饲养量超过了天然草原的承载能力,导致天然草原退化产草量降低,进入牲畜超载—产草量降低--牲畜超载更加严重的恶性循环。国内外学者针对草畜平衡矛盾问题,开展了大量研究,其中包括合理载畜量制定、草畜平衡监测、草畜平衡管理及促进草畜平衡的相应措施等,提出的促进草畜平衡解决方案有以下几类[14-17]:

(1)合理制定放牧制度。主要是通过制定合理的划区轮牧、休牧制度促进合理制定放牧制度使天然草场有休养生息的机会,提高其再生能力,促进其快速生长[18],合理制定放牧制度和畜群结构优化主要是处于自然生产力条件下促进草畜平衡的手段[19]。

(2)控制牲畜饲养量。控制牲畜饲养量首先要确定合理载畜量,合理载畜量的计算方法与标准多是针对天然草原而言,《天然草地合理载畜量的计算》(NY/T635-2015)规定了天然草地的合理载畜量及其计算指标和方法,但因地形、基质和气候等因素天然草地的产采量、不同放牧状态下牧草再生率、草地利用率等差异性显著,且目前监测多以样条监测为主,受监测点位限制,也给合理载畜量确定带来难度。2011年开始,国家在13个主要牧业省区实行草原生态保护补助奖励机制,主要是将天然草原划分为禁牧区和草畜平衡区。其中禁牧区实行全面禁牧,对禁牧天然草地发放禁牧补助,禁牧区天然草原生态恢复效果良好,但也存在牧民转产引导政策缺乏导致牧民生活水平无实质性提高,或补助政策停止后牧民生产生活无法保障等问题[20-21],同时,相关研究表明退化草地在围封5~6年时,植被高度、盖度、密度和产草量达到最高,但随着围封年限的增高却逐年降低[22],也印证了由美国生态学家J.H.Connell等人提出的中度干扰假说,说明天然草原不能长久封育,需适当利用,在适度的放牧条件下,有利于提高产草量、保持土壤肥力、增加土壤持水力、维持生物多样性等。随着牧区人工草地发展,尤其是灌溉人工草地建设,将大大加强牧区的载畜能力,天然草地和人工草地合理配置条件下草畜平衡问题值得深入研究。草畜平衡区实行在合理核定载畜量的基础上,对未超载放牧的牧民发放奖励,但目前草畜平衡管理上仅考虑草地面积和静态产量,对降水量及放牧干扰下年内及年际间产草量及合理载畜量确定研究不足,对产草量和放牧量的监测力度不够和监测难度大等导致实施效果难以达到理想[23-24]。

(3)增加饲草料供给。主要是通过天然草地改良和建设人工饲草料地增加饲草料产量[25-27],补充天然饲草料的不足,满足家畜饲草料的需求,提高牲畜饲养量,尤其是人工饲草料地,配合灌溉、施肥等措施,可提高饲草料产量30%~50%,将大大缓解草畜平衡矛盾。而我国牧区草原水土资源分布极不均衡,尤其是西北牧区干旱少雨,无灌溉则无人工草业,伴随社会经济发展,水资源日趋紧张;同时随着灌溉人工草地经济和生态效益显现,部分地区出现灌溉人工草地无序发展现象,导致地下水位下降、草原沙化退化等新的生态环境问题;但整体上牧区的灌溉人工草地发展滞后,其面积仅占可利用草原面积的0.5%,与美国、加拿大、新西兰等草原畜牧业发达国家的15%~60%相比仍有较大差距[28-30]。在这种水资源约束、草地生态退化、灌溉人工草地过度与不充分发展并存的情形下,依据水资源承载能力进行水草畜平衡研究愈加重要。

2.2 水草畜平衡研究我国牧区根据自然地理状况、草原类型和流域水土资源条件,将其划分为东北牧区、内蒙古高原牧区、蒙甘宁牧区、新疆牧区和青藏高原牧区5个分区。其中内蒙古高原牧区、蒙甘宁牧区和新疆牧区地处干旱、半干旱地区,无灌溉即无人工草业,伴随社会经济发展,水资源日趋紧张;牧区80%水资源分布在占地面积47%的青藏高原牧区,且地高水低,水资源开发利用难度大,和东北牧区同样存在降雨年内分布不均,水资源成为人工饲草料产出的限制因素。草畜平衡问题转变为水草畜平衡问题,“以草定畜、草畜平衡”的发展原则扩展为“以水定草、以草定畜、草畜平衡”的灌溉人工草地发展原则[31-32]。总结以往水草畜平衡研究主要分为“以需定供”和“以供定需”两种模式,“以需定供”模式是根据牲畜饲养需求确定饲草料亏缺量,推求灌溉人工草地需求面积和人工草地灌溉需水量,适合水资源较丰富地区或用水不紧张时期。“以供定需”模式是针对牧区水资源紧缺而提出的一种水草畜平衡模式,主要是依据灌溉人工草地可利用水量确定灌溉人工草地规模,依据草畜平衡确定牲畜饲养量。1986年,陈亚新[33]首次提出实行现代的“建设养畜”必需保持一定比例、相互依存又相互制约的水、草、畜的平衡关系;2004年,李和平等[34]指出区域性水草畜系统平衡是建设生态畜牧业的核心;2005年,李和平等[31]以牧区水草资源持续利用,利用目标规划方法建立“水-草-畜”系统平衡优化决策数学模型,构建了牧区生态建设中“水-草-畜”系统平衡理论;2006年,郭中小等[35]将草地资源分为生态草原型(荒漠草原、草原化荒漠)、经济草原型(典型草原、草甸草原等)和高效开发元(饲草料地),提出牧区草地资源三元化利用实施的关键在于牧区水资源的开发利用上;同年,朝伦巴根等[36]在地下水资源可持续利用的前提下进行人工草地牧草种植结构优化;2007年,李和平等[37]应用水草畜平衡理论,提出了西北牧区灌溉人工草地的适宜建设规模;2016年,鹿海员[2]提出基于草原生态保护的牧区水土资源配置模式,以最严格水资源管理制度确定的用水总量为控制指标,确定我国牧区2020年和2030年适宜的农牧业灌溉规模和牲畜饲养量。但以往水草畜平衡研究中水多为扣除其他行业和种植业用水的剩余水量,缺乏行业之间和种植业之间的水资源优化配置,也未考虑牧区水、土、草资源开发对牧区水循环的影响,且牧区灌溉饲草料地适宜种植土壤及环境、土地资源开发利用、水土资源匹配等“土”的问题考虑不足,灌溉人工草地发展限制因素或为达到草原生态环境保护的目的并不仅是水草畜平衡可以解决的,水草畜平衡研究应逐步扩展为水土草畜平衡研究。

2.3 水土草畜平衡研究随着牧区经济社会发展,针对干旱、半干旱牧区水少地多、青藏高原牧区水多地少但水低地高等水土资源不匹配问题,及农作物种植与饲草料作物种植之间的博弈,加之天然草原生态退化,使牧区土地资源约束逐渐趋紧,尤其是耕地和草地(天然草地)这两种比较重要的土地利用类型,其数量、质量、空间分布、种植结构、开发利用方式、水土资源匹配程度等,均制约着牧区社会经济发展与草原生态环境演变,使牧区在水土地资源约束趋紧的形势下水-草-畜平衡问题转变为水-土-草-畜平衡问题。故提出进行牧区水-土-草-畜平衡研究,2016年,鹿海员等在系统分析牧区水-土-草-畜系统平衡关系的基础上,提出牧区水-土-草-畜的水土资源配置模式;2017年,开展牧区水-土-草-畜平衡调控模式和方法研究,构建了生态效益与经济效益统一度量的牧区水-土-草-畜平衡调控模型,以典型牧区鄂托克前旗为例,应用模型研究不同方案下水土草资源开发与经济生态综合效益响应关系,提出了水资源、土地资源及灌溉人工草地开发规模及天然草原开发利用方式等水-土-草-畜平衡调控阈值[38-39],但研究中虽然纳入了土地因子,但重点还是在土地面积约束及种植结构优化方面进行研究,对土壤质量方面土的因素考虑不足,未来应加强基于水土资源匹配程度及土壤质量的水土草资源的空间优化配置研究。其他关于牧区水-土-草-畜平衡研究的报道较少,多是关于农区的水土平衡研究,1970年代以来,随着农田系统水循环研究的不断深入,国内外学者从微观尺度和宏观尺度分析了水土资源平衡关系,水土资源匹配的基本概念、测算模型和格局等[40-43]。其理论和研究方法对牧区水土草畜平衡研究具有借鉴意义。总体上说我国牧区水-土草-畜平衡研究还处于起步阶段,牧区水-土-草-畜平衡系统中水资源、土地资源、饲草资源、牲畜等要素之间既相互影响又相互制约,牧区水-土-草-畜平衡研究应在理清水-土-草-畜要素之间联动机制的基础上,通过水资源、土地资源、饲草资源等多种资源优化配置,寻求水资源开发利用、天然草地资源开发利用、土地灌溉、灌溉人工草地、牲畜饲养等适宜发展的“度”,实现牧区水-土-草-畜平衡调控。

3 牧区水-土-草-畜平衡研究技术框架与展望

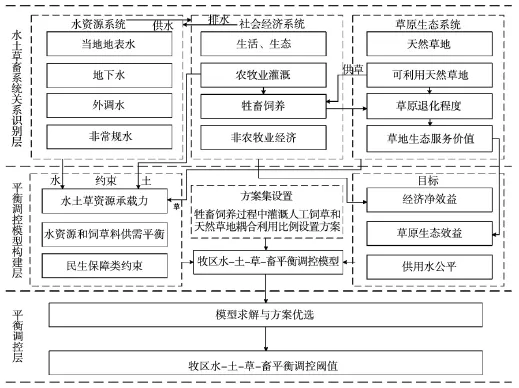

3.1 技术框架随着全球气候变化影响的深入和人类活动的加强,牧区水文循环过程和草原生态系统发生了深刻的变化,并表现出显著的“自然-人工”二元驱动特性[44-45],牧区的草地资源也逐渐体现为“天然草地-人工草地”二元化,理清草原地区水文循环与生态环境演变机制及互馈作用,解析灌溉人工草地参与下牧区水-土-草-畜要素联动机制,构建水-土-草-畜平衡调控模型,对牧区水-土-草-畜进行平衡调控,使其既满足社会经济发展的需求,又能维持自然水循环和草原生态环境良性发展。牧区水-土-草-畜平衡研究技术框架见图1。

(1)牧区水-土-草-畜平衡关系识别。通过理清水资源子系统、社会经济子系统(包括土地资源和牲畜)和草原生态子系统之间相互作用与影响关系,分析社会经济发展对水文循环及天然草原的影响,识别牧区水-土-草-畜系统要素之间的平衡关系。

(2)牧区水-土-草-畜平衡调控模型构建。在水-土-草-畜平衡关系分析的基础上,依据草原生态系统服务价值功能及放牧对草地生态系统服务价值的影响理论,将草原生态系统服务价值转化为可与经济效益统一度量的草原生态效益,以综合效益最大及水资源分配过程中供用水优先序作为目标,优化水资源分配和牲畜饲养方式,以农牧业种植效益和牲畜饲养效益最大优化农牧业种植结构,在计算过程中嵌套地下水均衡模型动态计算地下水可开采量,更加符合地下水资源随供用水配置格局的变化。

(3)水-土-草-畜平衡调控。依托现状水平,考虑发展需要及资源承载能力,按照牲畜饲养过程中灌溉人工草地与天然草地耦合利用比例设置调控方案,运用构建的调控模型进行方案求解分析与优选。定量化研究牧区水土资源开发、天然草地资源利用、灌溉人工草地种植、牲畜饲养量等调控阈值,使得调控后的资源开发利用更科学合理,实现对牧区水-土-草-畜的平衡调控。

图1 牧区水-土-草-畜平衡研究技术框架

3.2 研究展望牧区水-土-草-畜平衡研究是多学科交叉的复杂大系统,针对牧区超载过牧、水资源开发、灌溉人工草地发展规模等问题,国内外研究人员开展了一系列的研究,并取得了一定的研究成果。但牧区水-土-草-畜平衡研究仍处于起步摸索阶段,其要素间联动机制、平衡调控理论方法和平衡监测与管理等方面还需要在实践中进行逐步探索和完善。未来牧区水-土-草-畜平衡研究需要加强以下几个方面的工作:

(1)牧区水-土-草-畜要素联动机制研究。牧区水-土-草-畜系统是一个涉及水土资源系统、生态环境系统和社会经济系统的复合大系统,其水资源、土地资源、饲草资源和牲畜4要素既相互影响又相互制约,尤其是灌溉人工草地建植条件下,使水-土-草-畜4要素之间关系更加复杂与紧密,如:灌溉对自然水循环过程的干扰、粮经饲种植结构调整、人工饲草参与下的草畜平衡影响、天然草原生产和生态功能的替代等,但目前水-土-草-畜要素之间的动态变化关系仍不清晰,要定量化确定水-土-草-畜平衡调控阈值,首先要理清水土草畜要素之间的联动机制,确定调控的关键过程与因子。依托牧区水循环过程和生态过程,以理论分析和原位实验观测为手段,定性和定量揭示牧区水资源、土地资源、饲草资源、牲畜多要素联动机制,主要内容包括:①牧区水-土-草-畜系统平衡关系理论分析;②水资源开发、灌溉人工草地建植及天然草原放牧对牧区草地生态过程及水循环过程影响机制;③灌溉人工草地参与下土-草-畜要素联动机制研究。

(2)基于生态水文过程模拟的牧区水-土-草-畜平衡动态调控研究。在理清水-土-草-畜要素间联动机制的基础上,从物理机制上将水文模型、生态模型、资源配置模型进行耦合,实现模型间数据和原理对接,进一步刻画人类活动干扰下草原地区生态水文过程演变趋势,开展基于生态水文过程模拟的水资源(包括有效降水和土壤水的广义水资源)、土地资源(耕地和天然草地)、饲草资源(人工饲草和天然饲草)等多种资源数量和质量优化配置及资源空间匹配程度研究,定量化研究牧区水-土-草-畜平衡调控阈值,实现牧区水-土-草-畜动态平衡调控。

(3)基于监测、评价、预警、评估、管理的全方位牧区水-土-草-畜动态平衡管理。未来随着水资源实时监控系统、草畜平衡监测预警系统、农业灌溉管理系统等开发和广泛应用,结合无人机、遥感数据、雷达、物联网观测系统、大数据等新兴技术的应用,将实现水资源量、水资源开发利用量、天然草原载畜量、土地利用、调控效果等的监控、评估和预警,使未来牧区水-土-草-畜动态平衡管理更具有可操作性。