尘埃之上

——常德窨子屋博物馆,一种哲学的诗意建构

2018-10-18何勍

何勍

编者按:窨子屋又称“一颗印”,是沅江中下游地区常见的一类极具特色的民居建筑形式,有着近千年的历史传承。2009年1月3日,随着挖机的轰鸣,常德市区内最后一座窨子屋轰然倒地。常德民居建筑之根,断了。2011年5月,理想空间工作室承接了位于常德葫芦口“老西门综合片区”棚改项目的子项目——“窨子屋博物馆”的设计工作,选址恰在那座最后被拆除的百年窨子屋遗址附近。于是,经过4年现实与历史的对话,有了这座跨越战火劫难与时代变迁后“新窨子空间”的重生。主创者希望可以通过这样一座“对常德有特殊意义的历史纪念性博物馆”,“承载常德人情感中难以尽述的沧桑、缺憾、迷失、向往与希望”,延续常德的历史文脉基因。

很显然,这个“窨子屋博物馆”并不是对遗产的修复,而是一个实实在在的新建造,是一个结合现代与传统建筑技艺、材料工艺研创出的新的空间。但在这篇主创者充满诗意的讲述中充溢的对历史与乡土的敬畏,以及设计中对历史、现实与未来的思考,未尝不是一种对于遗产传承和对现代设计如何延续地域风土文脉的有益探索。随着时代的急剧变化,类似常德窨子屋这样的消亡早已并非鲜见,并且也一定还会继续发生,这是我们决定刊载这篇文章的重要原因。

我思故我在

至高的形而上

在时间的拐弯处

你的影子无处不在

穿越过世纪的尘埃

——佚名

图1 八下脑怀化乡间

“尘埃之上”,让我用这样一段评价德国哲学家笛卡尔思想的文字截取,来概括发生在常德的城市营造历程。让我们回溯历史之长河,凝视大地上曾经的存在之物:石头砌筑的城垣,木构巍峨的宫殿,族群庞大的人类,碾压众生的恐龙……一切的一切。当距离与时间重合,当千里之遥等同于万年之远,在无垠画面一点透视下的灭点消逝处,我仿佛看见,除去灵魂的虚无,画面上只剩下无尽的沧桑任万卷尘埃掠过(图1)。

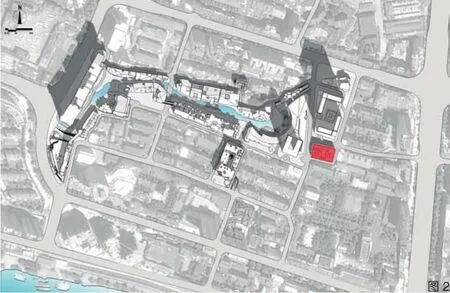

图2 窨子屋区域总平面图

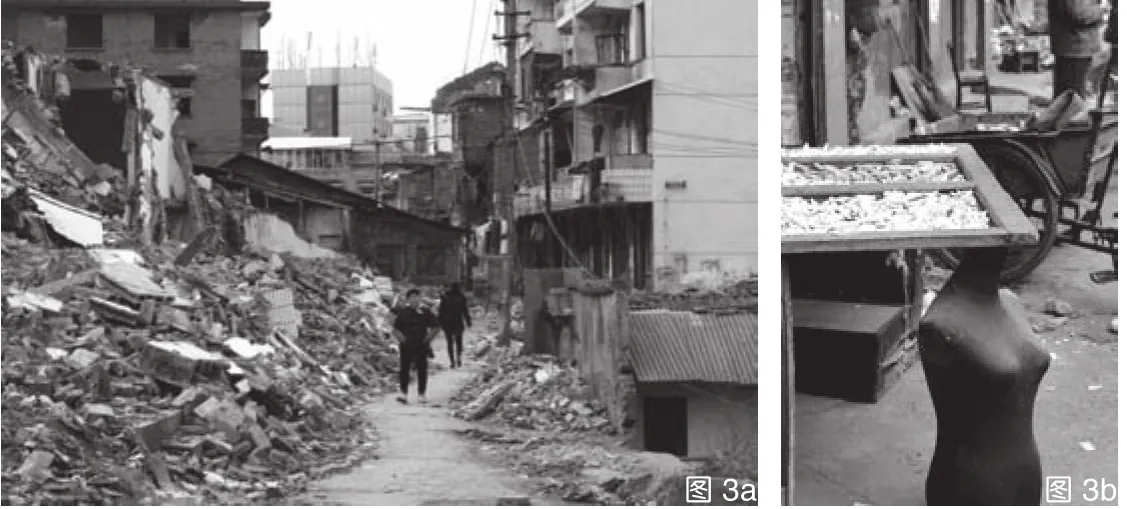

图3 拆迁现场

图4 棚户区最后的窨子屋与90岁的老娭毑

1 历史的同构与重构

1.1 背景

历史是什么?乡土是什么?设计的本源来自何处?2011年的春天,当沅江岸上千年古城的残骸与潮湿的红色泥土一起被悄然撬动。老西门,一场源于棚户区改造的中国四线城市文化复兴的探索,带给我们600 m城市街区背景下的学术沉思——悲辛交集的峥嵘岁月(图2)。

历史与乡土,仿佛横亘在建筑设计背景之上的两座荒原,我们或许可以无视或许可以大着笔墨。以形式感呈现于世人面前的建筑学,与生俱来带着符号的印记与历史的标签,在现代化极速狂奔的时间洪流之下,曾经的芙蓉镇、凤凰古城诗中的江州司马意味着什么?何谓湘楚之地洞庭遗风?当房地产与城市化席卷全国一路高歌,有谁在意传统被夷为的平地、乡土被化作的硝烟?历史与记忆如同被挖掘机抓挠过的残基瓦砾,这些被无视、被碾压、被遗弃的遭遇与命运,无人觉察,无人悲戚。在机器的震耳轰鸣中,转眼间高楼林立、城市新区崛起,无尽财富堆砌与被追逐的华丽背后映衬着城市文化的失血、贫瘠与空洞(图3,图4)。有谁还留恋娭毑做的甜酒、长豆角晾晒的房檐?有谁在乎曾经流传在师徒间的鲁班口诀与斧头、刨子、墨线?那些古老的手艺显得无用而脆弱,又或许过于值钱,那些如方言一般富于深意的曲折空间,曾经带给我们职业观察欣喜的细节与泱泱规模,稍不留意即分崩离析,我们无从回避地成为城市化进程中“毁灭与建立”的共谋者,职业杀手。

无视或者宠溺,遗弃或者供奉,在敬畏之心与职业素养同时缺席的话语体系中,历史,以一种无比被动的存在被忽略不计,又或者如戏子般被用来粉饰太平,成为异化的象征。是否有一种创作,能够将传统和现代的碎片弥合?是否有一种情感,可以将精神与物质的割裂拯救?是否有一种设计,足够将空间与砌筑的维度超越,去面对生命的永恒?

我的思绪一再地回到那条滚滚不息的黄河,泥沙俱下的河水远非理想中的清澈,仿若我们时时刻刻面对的当下生活。被价值观与学科教育困扰的我们,是否可以在这小城的角落,用一座静静的博物馆,安放所有离人的古老乡愁?

“你们拆了常德最后一座窨子屋!”有人如是说。不,我们拆除了的是简陋、破败、污秽的棚户区,转而为这座城市呈现的是一座足以代表常德过去的新窨子屋,一座构筑于哲学与诗意之上的,“最后的窨子屋”(图5,图6)。

如何定义城市博物馆?窨子屋收藏了什么?实用的功能有哪些?窨子屋是真古董,还是假的?作为建筑的窨子屋与作为诗人眼中的历史该如何相互置评?真假真的重要吗?还是感觉更微妙、更妙不可言说?时光的困惑远比真与假的困惑更让人困惑,在脚本描绘的每一帧镜头里,无处不在地写满对生命意义的亘古质疑。让我们去追寻能感动自己的瞬间,构建一种精神与物质同在的场所特性,让我们用建筑的厚重与悍然,用空间的复杂与纯净,去解释生命的天与地,去注解卑微与狂放,窨子屋的摹写里有世间每一个自己和每一个身在的世界(图7)。

它不单纯地摹写,而是体现出一种本原性的、赋予形式的力量。它不是被动地表示出某种事物在场这一单纯的事实,而是包含着一种独立的人类精神能量,通过这种能量,现象的单

图5 窨子屋博物馆鸟瞰

纯在场获得了一种确定的“意义”。[1]

——恩斯特·卡西尔

1.2 窨子屋之“摹写”:

1.2.1 朝向与轴线

轴线是一种构筑在虚无之上的建立,轴线如此不可或缺地关乎中国建筑传统。老窨子屋,在几乎不可能的极限进深尺度里,被安排了三进院落。南北、东西、方位、高低,意味着什么?尊卑还是别的所指?正房、厢房,整体与局部,意义与关联,一切融化在尺寸与尺度、构造与细节、仪式与寓意里,成就窨子屋作为博物馆而存在的必然归属。

轴线意味着层次与级别、微差和统一。庭院中的桩景与太湖石的摆放不光承接光影,不同的院落因为大小尺寸边界以及周边格栅的样式被区别。

图6 窨子屋博物馆鸟瞰

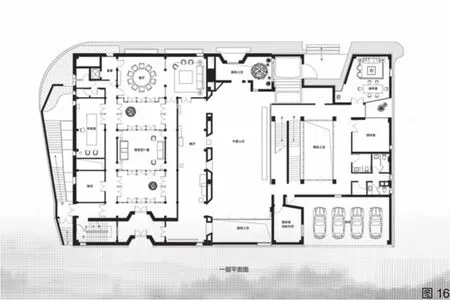

这儿原本是一块东西横置的长方形用地,因为窨子屋南北向意义的主场介入,而被分解成东西并置的三个南北轴序列。中央的轴线,南向通达地下庭院的三层,中间通两层高的中庭,以及北侧石门套来向大街的哑巴院,串联起与老窨子屋平行的第二套中轴。

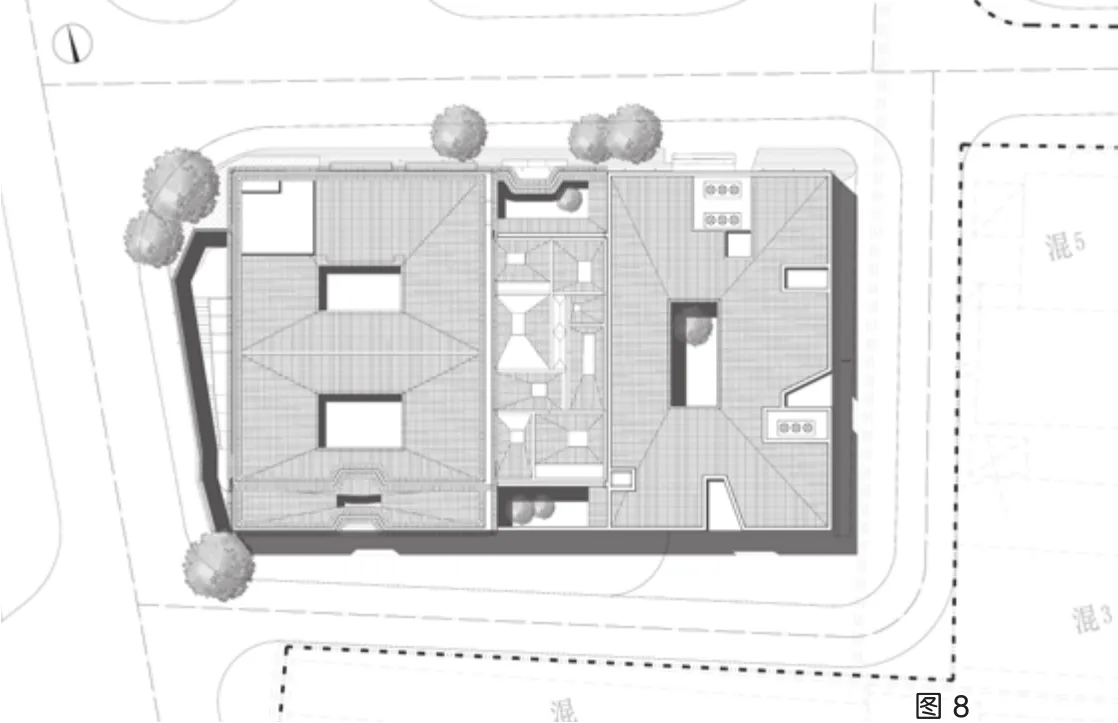

古老的西厢与现代的东厢,通过虚妄的轴线与庭院各自找到彼此安放的位置,找到各自诗意中的栖居之处(图8—图13)。

1.2.2 流线与功能

玄关

窨子屋博物馆入口设在建筑的东北角,一处楔形凹入的空间将两层高的石砌外墙打破,踏过水中的一方巨石,越过如护城河一般环绕建筑的水渠,进入博物馆的玄关之地。小小的转折空间面向一个狭小的哑巴院,紫薇老树桩景被一条横向的低窗框选,仿佛古老的卷轴铺陈开来。

图7 窨子屋博物馆工地上的时光

图8 窨子屋屋顶平面图

图9 窨子屋西厢轴测分析图

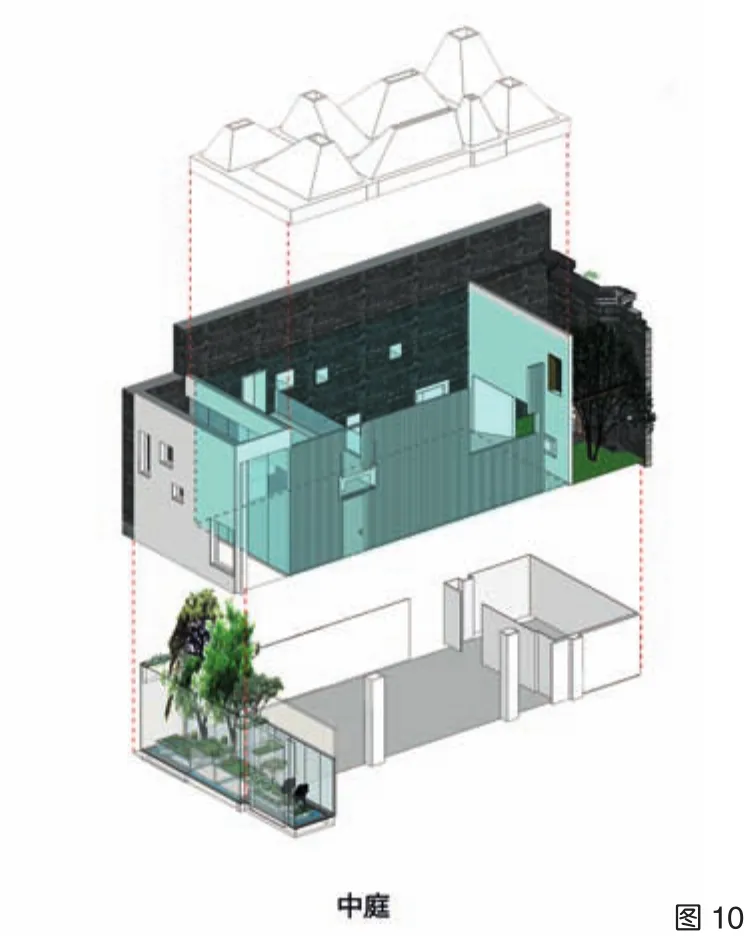

图10 窨子屋中厅轴测分析图

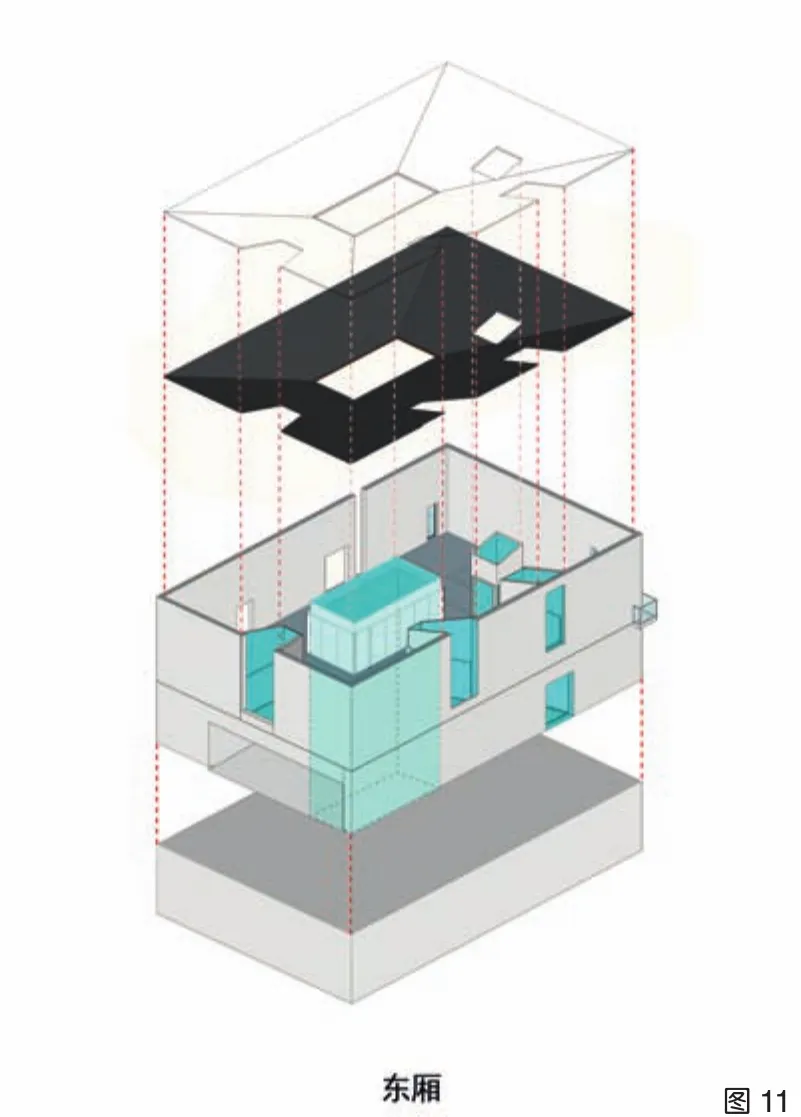

图11 窨子屋东厢轴测分析图

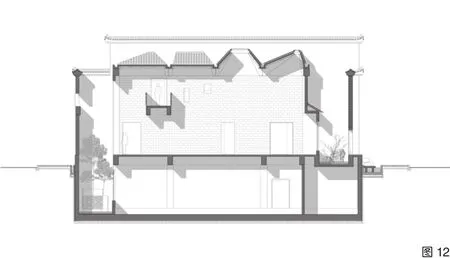

图12 窨子屋剖面图

图13 窨子屋博物馆内全景图

图14 窨子屋博物馆中庭

图15 多功能会议区

图16 窨子屋一层平面图

中庭

沿黑色的石块拾水而上,进入到白色地面承托着的双层高中庭,白色的水磨石没有铜条镶嵌,没有一丝杂念,产生出听得见针尖坠落的静谧和空旷,中庭西墙作为老窨子屋的东墙残酷在中庭覆盖下,厚重的空间感觉在黑色镜面格栅的隐约里变得愈加高大起来。紫铜色做旧的屋面,在光与斗口的衔接处锐利而神秘,黑压压地渗出非人间的意图。中庭的南向、北向皆被庭院撕开与锁闭,使中庭获得遗世独立般的存在感(图14)。

幽暗与光明,在中庭的两侧以不同的深度与向度延展,到达东西两厢,引伸至地下室层庭院周边的多功能会议区域(图15),以及厨房和设备间(图16)。

1.2.3 东厢与西厢

依风格而论,如果说东厢是现代的,西厢是传统的;也可以说东厢是实用主义的,西厢是神灵主宰的。这样的分裂与并置,绝非偶然。

从老西门街区的整体风格而论,风格的变异与混杂随处可见。不同的时间烙印被安置在不同的场所特征中,貌似漫不经心其实饱含深意。窨子屋在传统的视觉繁复背后,隐藏着一种通向传统的静默,我们一直试图寻找通向哲学的力度与深刻。而现代的窨子屋博物馆东厢,在地下庭院的一方黑色镜面池水中,一株长满铜锈的树仿佛已经伫立千年(图17)。

“东厢”与“西厢”,古代和现代,彼此独立存在,各自修炼成为不一样的自我,被中庭隔开又莫名地媾合,仿佛并置于时光下的日月二河,仿佛山峦起伏中一段蜿蜒的幽谷,夹岸唱和。

1.2.4 村子与院子

窨子屋西厢的三进院落来自中国传统,来自湘西村子的砖瓦和石基,来自明代的青苔和和院墙制造出的封闭感,小小的门与高耸的墙,一如村落之中,然而却又十分不同(图18)。究竟因何不同,是街巷变了,邻居变了,还是周遭的商业变了?……其实,是人类变了、时代变了。然而,在所有的瞬息万变之间,有一样是不曾改变的,那就是差别,人与世界的割裂,渺小的个体与浩翰的宇宙之差别,这差别无论怎样的时代、怎样的城乡,定律恒常。

窨子屋建成了,远在别处,仿佛挥之不去的乡愁不绝于耳。

图17 窨子屋博东厢天井水院铜树

图18 窨子屋外高耸的墙

图19 中庭及不锈钢桥

“常德也下雪了吗?拜托你去1号回迁楼14层的东南角,往楼下拍,那是最接近窨子屋的世界。”那个冬季,常德遭遇了比北方更隆重的雪季,雪花飘过隆起的屋脊,凹陷的庭院,灰色的瓦屋只剩白色四方的边缘,大小尺度交错,升起又坠落,仿佛古代的聚落从无垠的宇宙降临。一种呈现与再现,古代和白色代表着的什么在冷空气弥漫的蓝色阴翳里汇合,将深意与诗意推演到极致,却并非恒久,鲜有人知。我是如此感动于思念雪天的视觉,不由得忆起辛弃疾的词来,正是那一句:“把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会、登临意。”(辛弃疾《水龙吟 · 登建康赏心亭》)

1.2.5 桥与中庭

为了满足两个交通空间的安全疏散功能,一座连桥将窨子屋东西两厢连接到一起。桥下穿过的空调风道使得桥体愈加笨重。桥的存在,严重干扰了中庭的纯粹。最终,桥的下部被三维立体的水波纹不锈钢包覆,各个方向的折射、反射使得桥的实体感被消融(图19)。

在传统与现代之间,桥是连接也是分离,是真实也是虚幻,是创造也是消解,是存在也是虚无。

1.2.6 格栅与寓意

“户墉”之别。传统窨子屋中,格栅在院落之中横七竖八地各自凌乱,格栅下方高高的木板使得屋内的采光极差。窨子屋的“阴”也或许因此得名?

窨子屋博物馆设计中的格栅,尺度被适度放大,通体的花格落地窗几乎是现代的。让光线将室内照亮,窗格的主题元素被简单的“方与圆”抽象,45°万字纹与梅兰竹菊籽花的镶嵌——繁复意味着空间层次的递增。

蝙蝠或者菊花,寿星或者梅花鹿,一切的乡土与俗气在这里被集体摒弃,然而榫卯镶嵌却是不可或缺的坚守。

1.2.7 牛腿与装饰

牛腿的支撑形式可以溯源自乡下的四大古镇之一,蒲市县。田野中的一段村落遗迹,见证着湘西北的茶马古道驼铃。并排的“三兄弟宅”原主人来自山西,目前已经搬到镇上居住,因为来自山西而具有高于当地普通民宅的尺度和精细,月梁的卷杀和浅雕刻,牛腿粗壮的斜撑和蟠龙图案,不同于皖南民居中的繁复,也区别于湖南乡下的简陋。这些同质与差异,均被我们移植到窨子屋,尺度和细节加入了现代的演绎。

图20 窨子屋西北角

图21 窨子屋二楼主厅书屋

1.2.8 烟囱与功用

在窨子屋的西北角,山墙局部凸出屋面。典型的屋面凸起做法在湘西北应当是以晒楼的角色出现,在这儿,是一组错落砌筑的空花墙,作为地下室厨房的排烟出口,几乎无人知晓(图20)。

1.2.9 雕刻与主题

雕刻是必须的,又必须是克制的。雕刻的主题如果妥协于福禄寿喜,升官发财,不啻是对职业生涯的自我诋毁,从“桃花源记”到“愚公移山”到“竹林七贤”,我们将整个中国田园史浓缩在匾额与木梁的雕刻里。二楼主厅书屋的主梁,雕刻着丹凤朝阳(图21),古老的“上梁”仪式为这根梁的存在而进行:杀鸡,敬酒,念咒,都是必须的场景营造。

1.2.10 仪式与禁忌

上梁仪式,鞭炮,喧闹,钱,酒……“一杯敬……一杯敬鲁班”,这是整场仪式念叨的方言中我唯一能够听懂的信息,当木匠队伍中最德高望重的莫师傅手中斧头剁向另一只手中的黄毛鸡,那一刻,无数人驻足围观的屠宰现场,无数人镜头瞄准的一刻,有心或者无意地记录或者见证了这城市或许最后的建筑仪式(图22—图24)。敬酒的人或许早已习以为常然,而却对在场的“未来”无比珍贵。作为旁观者的我,如同在蓝色暗影里围观了一场巴黎圣母院教堂圣坛中央的洗礼,围观这对行业祖师爷的祭洒徒劳地捍卫着木匠们职业的尊严与敬畏。然而这敬畏终究无法抵御现代化的无情碾压,仿佛窨子屋上梁仪式中那只被选择的公鸡,血洒疆场。

1.2.11 写实与写意

投影与映射,窨子屋设计在视觉之内,更在视觉之外。

“如果窨子屋在长沙就好了!……如果窨子屋的窗外是公园绿地或者河水,就好了……”这些种种的如果与假使,都是关心窨子屋博物馆人们直观的叹息。然而,这写给过去的情书或许早已注定了出生的命运,窨子屋博物馆其实与面积大小、与地点环境并无过多关联,因为它的存在是关于过去的一曲挽歌。它试图用建筑的语言注解国人的心灵与世界。终极的诘问与情感投射,让关于窨子屋的摹写落笔在终极与表象之间的每一块领地,每一件区区小事因此而可以携带无比的能量,窨子屋不再是房屋自身而成为一种幕布,无限巨大的投影从无数方向叠级。这些投射仿佛来自窨子屋中庭那些厚重的紫铜洞口,光从天而降,在墙壁、在地面留下瞬间的刻度,新墙、旧墙、心墙,如同被楔形改写的轮廓,光的晕染在无限的时间中迷失,永在。

比喻和符号给出一个观念框架,长期以来,人们对艺术作品的描绘就活动在这个观念框架的视角中。不过,作品中惟一的使某个别的东西敞开出来的东西,这个把某个别的东西结合起来的东西,乃是艺术作品中的物因素。看起来,艺术作品中的物因素差不多像是一个屋基,那个别的东西和本真的东西就筑居于其上。[2]4

——海德格尔

1.2.12 矛盾与复杂

除了以上的摹写与陈列,对于传统,我们还可以做些什么,让这个场所可以企及灵魂的维度?我们能否为窨子屋博物馆刻意制造一种旧的感觉,比自然更真实的沧桑才足以将灵魂触动。

图22 窨子屋上梁仪式

图23 手执“符咒”的木匠师傅们

图24 砌筑现场

我们从北京请来做古物的专家:

“沈老师,你能做出100年的样子吗?”

“能,你要什么朝代?”

“秦朝。”(我在考验他)

“没问题。”

1.3 窨子屋之历史观:历史即此刻

“古为今用,洋为中用”“美帝国主义和其他反动派都是纸老虎”,这些写满时代烙印的语录式语言,在八下恼的残院高墙上依然历历在目。历史的在场早已悄然驻足,又或许已然深植在生命的潜意识里,更不必说对于同为湘人的我。让我们不必将历史当作神龛来供奉,那样的供奉结果常常让历史止于被无视的糟朽。且将历史引入窨子屋的日常生活,让历史成为墙上黄铜雕刻的老武陵郡地图,被每个到访的常德人抚摸;让历史成为每一进院落的主题和场景植入,成为一种被情感异化的升腾,成为街坊四邻永久的口碑传说。因此我们将木柱子洗出木筋,让石头显示仿佛被千年抚摸的触痕,将搜集来的铜钱石当作门垫,让雨水在天井的四角消逝无踪……刻意与无意的混杂让新与旧莫辩雌雄,一种不囿于真实的美学埋藏在窨子屋的细数家珍之中。

“眼见为实”吗?

当我们四乡遍访窨子屋原型,几乎每次的出征总是铩羽而归。被现代化征服了的郊野村庄,早已湮灭了木构土坯的痕迹。因此我们不得不溯河而上奔向更深的山林,因泥石流阻路不得不弃车而行,来到怀化山中叫做八下恼的村子,已是夕阳日暮里。在昏黄的夕阳下,明朝的残垣片石依旧无法将窨子屋的古老图形建立,然而当暮光即将成为黑夜,蓝色的炊烟在深灰色瓦屋屋脊掩映的山坳间飘起,田地在宅门石台阶对面山山峦的层层云雾间隐没,远古的意义于斯泛起,四野俱寂,足以将一生关于村子的记忆缝合,足以构成锚固传统文化的胶凝。

历史是乡下师父的简陋手工吗?

在并称古代茶马古道四大重镇之一的蒲市,祁家大院三兄弟宅并列在荷塘月色包围的村落里。祈家,有别于普通的农户,有高敞的梁架,更有牛腿斜撑蟠龙雕刻的考究。原来,祈家非湘楚之人,来自山西,曾经富甲一方如今只剩傻子看家,连窗户上的雕刻也被人偷了去。

请问老西门窨子屋的记忆是什么?

是单层木板与彩条布拼合的外墙?是雨水洇湿的碎瓦被风吹动?是矮城墙下的陋巷只有正午的阳光可以渗透吗?当窨子屋抹去了轴线、缺失了长幼尊卑的秩序,没有雕花木格,除了龟缩在黑暗中的90岁娭毑,日军毒气战遗存的刻章陈师傅,我们的棚户区记忆有何存档的价值?

历史即此刻,在下笔的刹那之间,在5B铅笔与拷贝纸碰触的一刻,每一道笔触的凹陷,天井厚薄与缝隙轻重,一切不会更早也不会更晚,不会比过去更深刻也不必比未来更肤浅。历史是所有的往事与陈年,是婺源的雨季,是汪口村通往渡船的窄巷身旁远去的友情,是大理古城外洱海边才村的艾草超度亡灵,夯土墙斑驳陆离,历史是娭毑做饭灶台上方衔泥做窝的燕子每个春天飞来飞去,历史是和雨水一同坠落的青瓦将童年永系。

历史是勇气和决心,是每个月两次3000英尺上空的往返飞行,2(次)×12(月)=24次×2(人)=48天,请再乘以6年。用什么样的心情来描绘这288天的白天与黑天尘土飞扬彻夜不眠?

“我只是不断地拍摄,不断地寻找。” (罗伯特·弗兰克Robert Frank)

或许我们不断的叩问与找寻,无异于另外一个职业领域的找寻。当代摄影教父,他特殊的眼光,敏感于都市的孤寂疏离,在一些不起眼的事物与场景中,捕获了特殊的生命气息与意义。他的摄影无数次鼓舞与感动着我的视觉与内心,我几乎无时不在地用他的方法去感受去感悟,何谓“自然的眼光,偶然的真实”(罗伯特·弗兰克 Robert Frank)。

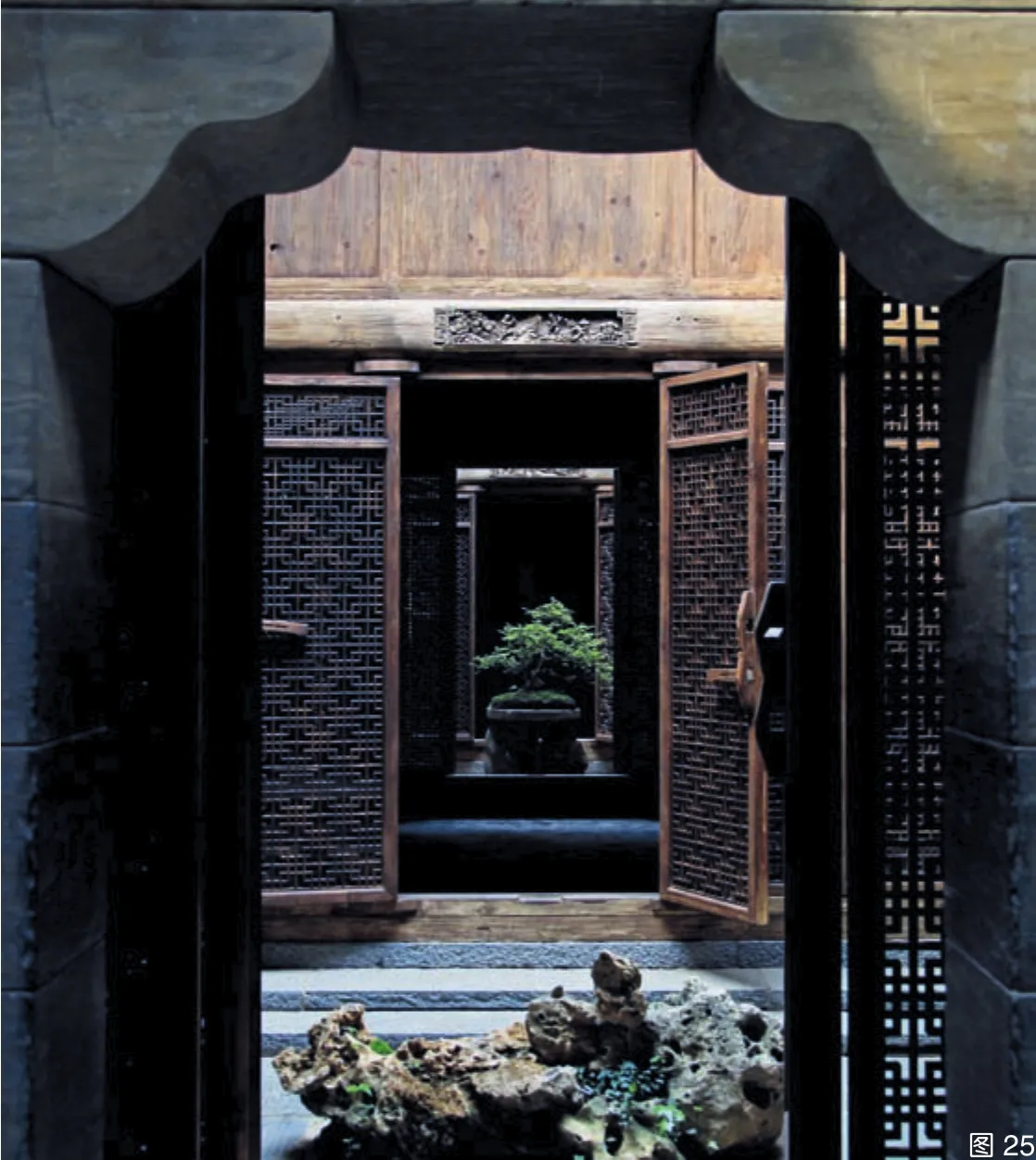

让我们回到窨子屋,回到真相的内核。历史已经被创造,在所有的经历与思绪的环抱之中。你们复建了一座窨子屋吗?“不,啊,或许是的。”我们还原的不是真相,因为真相从来不曾真实;我们还原的不是局部也不是全部,我们只是做了我“这样的一栋”窨子屋(图25)。

历史以一种诗意的方式,在一个全新的脚本中展开。时间和空间,记忆与安放,现在与未来,激情与冷峻,彼此交互缠绕,各自明晰而单纯。被传统放逐被往事提纯的时光沦陷,成为窨子屋的主角与灵魂。

历史是什么?在这段坚守与执拗的天涯之旅,在这场职业与非职业的独自较量,在这次理性与知识的自我放逐中,历史难道不是已然根植?历史是记忆也是忘却,是拾起更是放下,历史关于过去、关于今天,也关于明天,历史是眼睛所见、耳朵所闻,是心之所向、信马由缰。历史是马王堆丝绸上的云烟华丽、织锦薄如蝉翼。历史是多重维度无限遐思的重构,历史是超越现象与真实之上的音符混响,历史是文学与诗意的多重语意介入,平行于建造与建筑学之外的另外一条线索,以及更多的线索,在永不重合的Z相遇交错。就这样,以美学回归为呈现的窨子屋,从初生到长成,在世人的徜徉里、在历史的轮回中,走向通往建筑的永恒之路。

艺术是历史性的,历史性的艺术是对作品中的真理的创作性保存。艺术发生为诗。诗乃赠予、建基、开端三重意义上的创建。作为创建的艺术本质上是历史性的。这不光是说:艺术拥有外在意义上的历史,它在时代的变迁中与其他许多事物一起出现,同时变化、消失,给历史学提供变化多端的景象。真正说来,艺术为历史建基;艺术乃是根本性意义上的历史。[2]65

——海德格尔

2 哲学观的建立与场所精神

(文化)不仅包含一系列理论的构想,它还要求一系列行为。文化意味着一个言语的活动和道德的活动之总体——这些活动不要仅仅以一种抽象的方式去理解,这些活动还具有变成现实的恒常趋向和能量。在这种现实化中,在这种对经验世界的建构和重建中,包容着文化的概念之真义,塑造着它本质的、最具代表性的特征。[3]

——恩斯特·卡西尔

2.1 感知即创造

设计的本质是什么?

很久以来,我一直以为自己只有捕捉闪念的本能,作为建筑师欠缺图形创造力该是何等令人沮丧!我常常被囚禁在意识的浮游领地,试图捕获脑海中稍纵即逝的闪念,那些支离破碎的图像或者词语,仿佛魔术师手底下的谎言,来无影去无踪,带给我顿悟的惊喜、错失时的惶惑。直到有一天我突然意识到,捕获灵感的能力,冥想,深陷,本身也是创造力的一种,它对于设计逻辑的推导产生的作用力,丝毫不亚于图形与形象本身。

我常常做这样一种努力,让自己不带任何目的去阅读,随意翻开随意合上,不在乎情节内容与关系,只是遇见。也许某一本书你已经看过很多次,但是当回忆起来,脑海中总是一片空白。然而,如果这本书一再被你拾起又忘却,一定种下了因果,等待某天翻开时的幡然醒悟。直至此刻,那本书的意义才真正显现出来,对你产生真实的意义和价值。这个意义不是瞬间产生,需要一个漫长的过程。然而纵使某段文字的意义对你产生触动,也许从写作者来说,他试图传达的与你所感受的,已经是匪夷所思的另一番错读。创作与被解读,一再地重构与误读,或许基于此,人类试图建立某些统一的标准的理性认知模式,以求得彼此共识。

图25 窨子屋一层庭院

读书如此,读建筑与城市,在更为专业更加复杂的关联与维度中寻找意义,何尝不更是如此。

每逢旅行,我总偏好不做任何功课预习,不带任何思索与期盼,去邂逅一个陌生的城市或村落应有的未知。你不必思考这片颜色怎么这么肮脏又如此斑驳诱人,仿佛国画晕染,也不必研究这扇窗户比例,那个起翘屋檐飞起的角度如何,只需闻见腊梅不知源自何处的清香,蝴蝶轻舞飞扬,只是打着油纸伞穿越过千年石路在雨过天青时刻……无数的图片在眼前闪现又逝去,从童年记忆到瞬间心情,从书本网络到旅途梦魇,一切集结散去打开合上,关机重启。

所有的视觉与思考,无论春夏秋冬,无论古今中外西街故园,你的视觉已经在自我觉察的无数次集训里,悄然构筑了“自洽”的逻辑闭环。这样的认知在不断的图纸与工地的转换中被测评与强化,形成勿需刻意推理与判断的瞬间直觉。这个自我闭合的体系足以再次出发构成同等的判断力与感知力,从而呈现出天然的设计触发点,途径与评判体系。

2.2 庭院的哲学

院落是核心,不仅仅因为庭院或者说凹入的空间是完成建筑组合的途径,更因为庭院对于中国人,是宇宙观的呈现。厚重高耸的院墙是精神的自我逃避,拒绝与含蓄,而天井、院落,让田园回归,将世界再度缝合。

庭院不是一张平面图,仅有四壁环绕。庭院是宇宙,是四季,是生活,是四世同堂故事发生的背景和主景,是古人的日常和当代人的奢靡向往。

图26 窨子屋博物馆中庭室内

图27 窨子屋凹陷的天井

庭院作为中国传统城市及村落的普遍构成模式,是东方社会组织方式的物理呈现,同时也是古代人精神世界的自我投射,是超越对现实的无奈的抗争,是自我的渺小与外部世界的强大之间,最后的一隅断壁残垣,一种可怜的自我欺骗与心理按摩。

霭霭四月初,新树叶成阴。

动摇风景丽,盖覆庭院深。

下有无事人,竟日此幽寻。

岂惟玩时物,亦可开烦襟。

时与道人语,或听诗客吟。

度春足芳色,入夜多鸣禽。

偶得幽闲境,遂忘尘俗心。

始知真隐者,不必在山林。

——白居易《玩新庭树因咏所怀》

白居易在诗中因一方庭院一株树的“幽寻”,是一种内心归隐。“时与道人语,或听诗客吟”,代表着一个知识阶层千百年来的精神抵御和自我疗伤。

在窨子屋中,庭院将传统和现代胶合,将幽深的岁月与每一天的日子并置,产生一种类宗教感的宁静。光阴在宁静中被展陈,以阴影的方式投射在空无一物的白色衬底上,这被刻意打磨的人造之物,无疑是一种对岁月的承接,以一种消失感抵达无限,致敬永恒。

庭院将自然锁定,因成为特定的情景而产生特别的归属,仿佛为场景而生。每一帧变换的画面,从昏暗到光明,注解着时光的节点与细部,让人聆听与感动,将忧郁感伤投射。此刻,“这房子生下来就老了,仿佛我没有皱褶的面容内心满是伤痕”(何勍的诗)。

“我是天空里的一片云,偶尔投影在你的波心。你不必讶异,更无须欢喜,在转瞬间消灭了踪影。”

这首徐志摩的《偶然》,仿若是前世专门写给窨子屋的光影,写给无声的岁月,厚重、深邃却又暗示着生命的脆弱和虚无。

如果天井是传统的,中庭即是现代的。厚重的老窨子屋东侧墙,很克制地几乎不开窗。紫铜做旧之后的沉稳色泽与尺度,将现代与传统镌刻在一处,获得精致而强悍的力量感。屋顶是厚重的,紫铜的重量意识被若干斗口状的楔形空间化解,不同方向的开口将阳光导向不同的角度与承影面:从高层建筑看窨子屋的屋面,正常的庭院以传统的方式凹陷,中庭的屋面以现代的方式凸起,凹凸之间,浑然不觉手法差异。而窨子屋对于中国传统聚落的隐喻,在下雪的一刻,或许是最完美的表述。更不必说每一天的夜幕降临华灯初上,橘黄色的暖光从蓝色屋瓦的细碎层叠中弥漫渗出,上演无声的剧目给懂得的人评说(图26)。

水,被从现代灰色石雕的吐水口导出,流经庭院的底部,到达墙基之外,滴落到环绕窨子屋的水池之中,仿若一道屏障,将窨子屋与世界隔开。这个喧嚣的凡尘,在窄窄的水池的另外一侧,瞬间被撕裂,被遗忘。窨子屋是孤独的,仿佛博物馆中被展陈的艺术品,仿佛历经沧桑的城池,用无尽的沉默诉说着什么,无需用确定注释与标签来解读,每个到访者的肃穆与感动,内心的回响与共鸣,泪水与感叹,就这样在深深凹陷的天井中,被设计者捕获(图27)。

那一刻,恍惚中我又回到了柯布西耶的拉图雷特。晚年的柯布,从功能主义机器美学走到粗野主义美学的时刻,修道院以宿舍和山丘树林去接近神学,在遥远的法国艾布舒尔阿布雷伦(Eveuxsur-Arbresle Rhone)城市彼岸。我的步履仿佛又停在了那片骇人尺度的素混凝土圣坛下,面向远处的天空与城市消融处,静静放空(图28)。

鼻尖飘过乡野荒草的气息,仿佛望见亘古的月亮、无尽的远方刻满劫难与哀凄,听见内心哭泣的欲望。

注视着那些平静自在的物体和建筑,我们自身也沉静下来。它们单独地存在着,没有传递给我们什么信息。我们的感官变得平静、公正,不再渴急。它们超越了符号和象征的层面,开放而空寂,于是我们似乎发现了一些平常无法集中意识的东西。在这样的感觉真空中,一种记忆从时间的深度中浮现出来。此时,我们对物体的观察包涵了对整个世界的感知。[4]110

——卒姆托

3 文学之逆袭——写给窨子屋的诗

作为真理之自行设置入作品,艺术就是诗,不光作品的创作是诗意的,作品的保存同样也是诗意的,只是有其独特的方式罢了。因为只有当我们本身摆脱了我们的惯常性而进入作品所开启出来的东西之中,从而使得我们的本质在存在者之真理达到恒定时,一个作品才是一个现实的作品。[2]62

——海德格尔

物理世界追求性质的恒常性,而人文世界是“交互主体的世界”,主体间的共同参与构成一种“意义的恒常性”。

中国传统士大夫文化当中一直延续着一种文学性的场景营造,在绘画中呈现一种抽象的真实,哲学的诗意世界。从表象到内涵,从躯壳到灵魂,从足尖到无用,一切的无用之用,一切的不美之美,诗人中的诗人,那个叫做博尔赫斯的诗人,在我的生命的潜意识里或许早已被深深植入,以一种诗的存在如影随形。

我给你瘦落的街道绝望的落日荒郊的月亮

我给你一个久久地望着孤月的人的悲哀

……

我给你早在你出生前多年的一个傍晚看到的一朵黄玫瑰的记忆

我给你关于你生命的诠释

关于你自己的理论

你的真实而惊人的存在

我给你我的寂寞

我的黑暗

我心的饥渴

我试图用困惑、危险、失败来打动你

——博尔赫斯《我用什么才能留住你》

破败与困惑,黑暗与寂寞,荒郊与月亮,博尔赫斯远在布宜诺斯艾利斯的郊区,穿过时光的隧道、岁月的尘埃,走到了千年前宋代词人辛弃疾这里,成为了描绘“暮春”的词句,一样深重、一样无处诉说的忧愁,弥漫在清明的寒食节气的庭院里。“庭院静,空相忆。”一番风雨后的落英更加重了感伤的阴翳。

这些诗的陪伴,思绪,点点滴滴,渗入到关于窨子屋博物馆的设计里,早已洪荒之力用尽,却刻意抹去泪痕。

家住江南,又过了、清明寒食。花径里、一番风雨,一番狼籍。红粉暗随流水去,园林渐觉清阴密。算年年、落尽刺桐花,寒无力。

庭院静,空相忆。无说处,闲愁极。怕流莺乳燕,得知消息。尺素始今何处也,彩云依旧无踪迹。谩教人、羞去上层楼,平芜碧。

——辛弃疾《满江红·暮春》

图28 窨子屋一进院

千年前的南宋,又是一个清明时节的雨后,词人在寂静的庭院中看花的坠落,不知追忆何人何故。“羞去上层楼”还是“休去”上层楼?这样的“层楼”意味着怎样的百年孤独,有谁能懂?

“何老师,此刻我坐在窨子屋最后一进天井的门槛上,泪如泉涌。”(友人微信)

4 材料与情感,沧桑美学

我时常想起约瑟夫·博依斯(Joseph Beuys)和阿特波夫拉小组(Arte Povera Group)的作品,给我留下深刻印象的是他们使用材料的精确和感性。这似乎回应了人们对于材料古老而本质的认知,同时也展现了超越不同文化的材料自身的品质。[4]108

——卒姆托

图29

明代的砖石,从怀化的山区运来,山里的废墟在老西门以另外一种方式延续着材料的生命。与现代的技术结合,暗藏起结构与构造的钢筋,三合土、白灰浆也替换成了更结实的水泥,表面的空斗墙横竖间延续着古老的节约理念或者匠心(图29)。砖的厚薄及尺度不同,伴随着不均匀的灰色斑驳与青苔有无,在街道的转角处,与移来的老楠木树一起,相互守候。被截肢的树干恢复了活力,又重新茂密起,将伤痕隐去。树和春天将西墙涂抹成深绿,从明代一路走来的苔藓,一再重复着的生命的密码经久不息。

木模板的粗厉将混凝土的质感塑造,墙顶的凹槽让野草疯长、让绿色的藤蔓垂下,太湖石被堆在十几米的混凝土长凳上,成了西墙最外庭院边最宜人的去处,可以晒太阳或者盖张报纸护住脸平躺。两株被保留的泡桐树越过房檐,在春天开出粉白色的花,让人记起曾经的棚户区拥挤杂乱的窄巷。

每一个完整、独立的作品都有一种魔力。我们屈服于这种魔力,它来自于发育完善的建筑躯体。也许,我们的目光被地板上两颗固定铁片的螺丝所吸引,一种情绪油然而至,有些东西在感动着我们。[4]109-110

——卒姆托

5 结语

“听说你们用5年时间做了一个小房子?”当我们在中庭的宁静里被时光的不息和自己的渺小触动,当我们在窨子屋二楼的书屋里听春雨在两侧的庭院吧啦吧啦地落,服务员说起每一天推开窗扉时木轴的吱扭声,樟木香在木屋架的高敞与神秘中升腾,窨子屋成为了所有故人的乡愁。

尘埃之上,当红颜老去,当石头化作灰烬,当时光成为废墟的一种,当建筑学有一天被机器人操纵,世间一切存在之物终将非尘埃莫属。纵使明知尘埃一般的存在是人类的卑微归属,也愿用诗的抵御作殊死的一搏,也愿在世纪末的孤独里,一再推演古老窨子屋的涅槃与重生,存在与虚无。

附诗:

序言

从村子到院子

从阡陌到人生

窨子屋是主体也是客体

是城市博物馆也是展品自身

中庭

入口在建筑的东北角

一方净水

让窨子屋与繁华的街巷市井暂别

两棵冻刺树高高耸立

映衬着新石头墙面的宁静

旧砖墙的沧桑几许

凹入的门洞

几乎看不到门

暗藏的铜把手楔入厚重的木门里

一方铸铁的太湖石墩子

蹲着小小的狮子

转译着关于镇守的故事

踏过一方巨石踏过水池

小小的玄关面对窄窄的横窗

空无一物

除了窗外的紫薇老树根

在天井一隅

白色的墙面

沿流水拾级而上

巨大的铜板雕刻着沅江和城市的街巷

在走廊的尽头

无一丝重量的白色水磨石中庭

空无一物

白色承托着紫铜黑压压的天顶

空无一物

一侧是黑色

现代的材料让重量隐没

一侧是灰涩

明代的古村亘古的砌筑方法

砖

裹挟着挥之不去的岁月温度

当阳光将时辰投影在地面

每一天每一季分明有了刻痕分寸不同

光晕染过深深的楔形洞口

恍惚间多少户墉多少村落拂面而过

西厢

幽深的天井将阴晴包裹

太湖石横卧着的旧石多少岁月可以细数

木格扇泛出淡淡的樟木香

除了落地的窗扉就不再有他物

不再有糟朽的门板各色雕琢

不再有无处不在的福禄寿喜升官发财

梅兰竹菊的子花镶嵌在万字纹的无限重复中

任读得懂的人去串联

关于徽宗

关于春夏秋冬

桃花源记密密雕刻的横梁悬浮在南面的八字门口

街角泡桐树的影子让老墙愈发斑驳

高墙竹林和院子将窨子屋遮蔽

西墙的混凝土长凳可以发呆可以听风雨

不必说陶渊明的菊花

不必说人生何必拥有

若是在二楼的中央书斋坐着

便什么都不必做

只需茶壶一盏好友几个

窗外望不见天望不见地

只望见幽深的岁月

重重倒影在镜面为底的砖墙无比厚重

乡下师傅手做的窗钩

45度支出去将木板固定在风中

小小窗户让街上透出不一样的纹理

冬天的阳光穿过窗格

将细密的影斑点投影

刻画出木头地面凹凸不平的拼接与深浅

影子顺着木地面静静地爬一直爬到光阴可以企攀爬的砖墙最高处

温暖每一品横梁矮柱勾结的屋架

柱子绽裂的缝隙

石头柱础风化的痕迹

原来

这房子生下就老了

仿佛我没有褶皱的脸内心满是伤痕

这世界生下来就已洪荒历尽

更不必说水中望月临渊羡鱼

挽歌

一首挽歌

且行且吟

不喜不悲地唱着

管他是传统还是当代是诗歌还是匠筑

可不可以让光阴静默

天空中投射下锐利的阴影将谁的故事诉说

铜版渐渐温暖起来当蓝紫色的晚霞坠落窗外

岁月每一天有多少沙漏

用一方天井将四周的房间穿起

一步之遥的凸窗可以将窄窄的水院望尽

白色走廊每一步都是风景

景德镇烧制的瓷板组成的墙壁

万千孔洞和釉彩折射在玻璃的重重变幻里

让步履多出些许含义

何须含义

人生没有窨子屋又有什么不同

看人来人往

我在小城兀自的沉醉已是春秋几度

明代的砖瓦混合今日的钢筋水泥空调管线砌体成的墙头厚重在视觉里

语言语意

所指能指

仿佛绣花针飘落白色水磨石虚无的地面

仿佛那场深冬的白雪

窨子屋只剩下空无一物的白色屋面堆叠

深深的天井和庭院

深深凹陷

——何勍 20180520于北京新华1949工作室