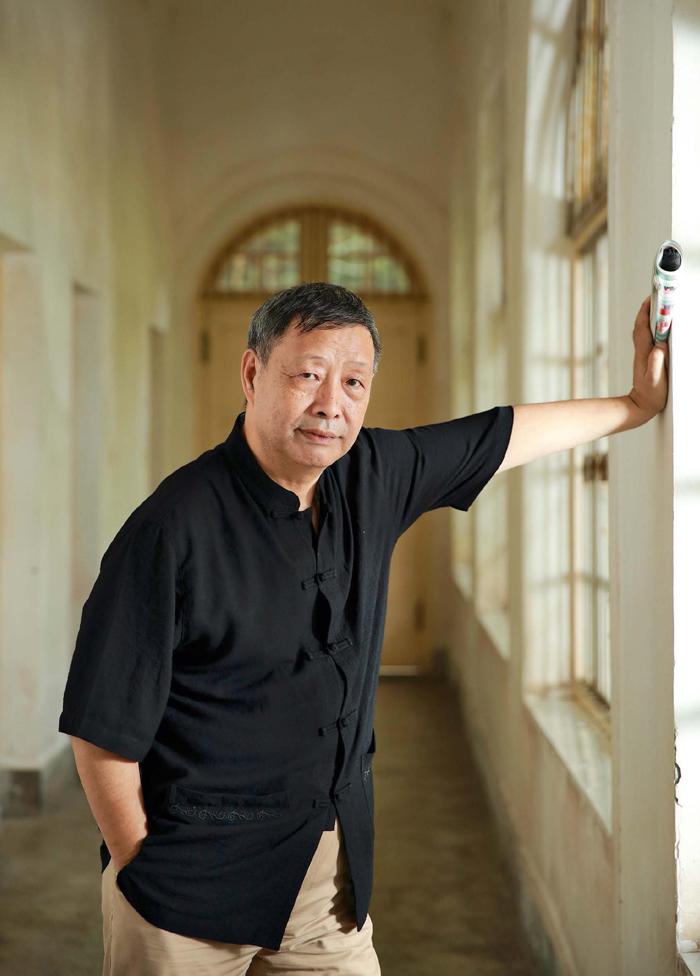

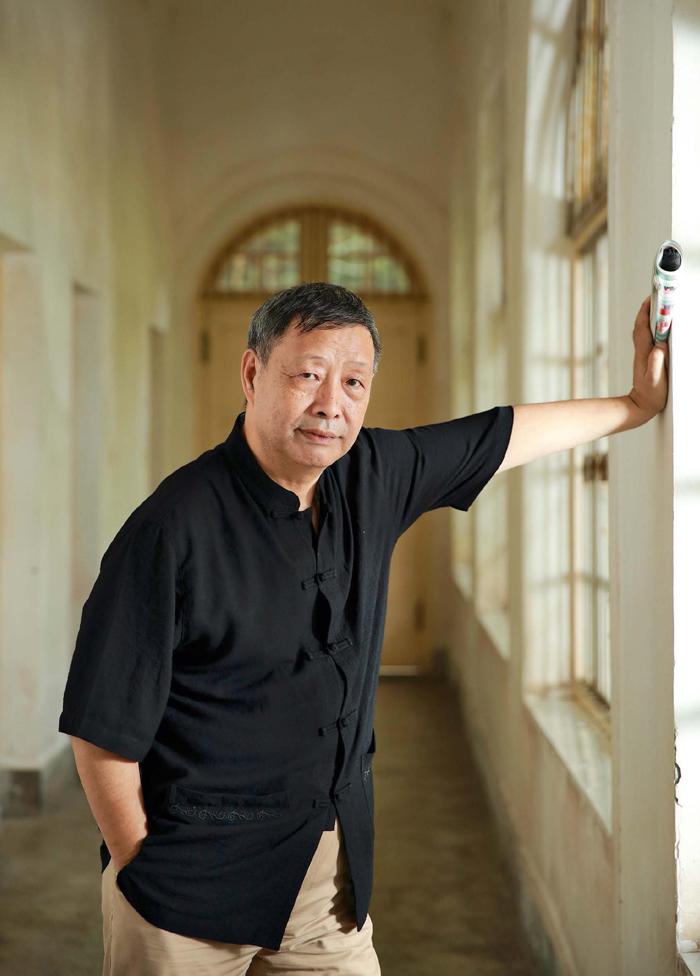

韩少功 放下写作的那些年

2018-10-16韩少功孙若茜

韩少功 孙若茜

我1988年初去了海南,结束专业作家的身份。那以后,有相当一段时间我很少写作,但有关经历对后来的写作可能不无影响。

当时交通十分紧张。我选择大年初一动身,是火车上乘客最少的日子。全家三口带上了行李和来自海南的商调函。原单位曾挽留我,一位省委宣传部副部长后来专程追过海峡。我让他看我家的行李,说我家房子转让了,家具也卖了,还回得去吗?他看到这种情况,只好叹了口气,放我一马。

海南当时处于建省前夕,即将成为中国最大的市場经济先行区。这让我们这些满脑子市场经济的人兴奋不已。当时的拟任省长还公开宣布,全面放开民营出版,给人更多的想象。我就是冲着这种想象去的。

不过,市场经济这东西是有牙齿的,可以六亲不认的,远不是大都市那些知识沙龙里的高谈阔论,不是我们这种小文青的诗和远方。一到海南,我就发现那里的“单位”已变味,与内地很不一样,既不管住房,也不发煤气罐,让你办刊物什么的,就一个光溜溜的执照,一分钱也没有,连工资都得靠你们去“自我滚动”。几乎不到一个月,我就发现自家的全部积蓄,5000元存款,哗啦啦消失了一大半。用自己的积蓄给自己发工资,摸摸脑袋,定了个每月两百,感觉也很怪。

起步时,我们只能给发行商打工。根据谈下来的合同,我们每编一期杂志,只得到2万元,开支稿费、工资、房租后就所剩无几。因为人家有资本,有市场经验和营销网络,我们就只能接受这种傍大款的身份。到后来,大款也傍不成了,因为人家要干预编辑,就像后来某些投资商干预拍电影一样,直接要你下哪个角色,加哪个角色,张艺谋也顶不住。我们不干,但谈来谈去,总是谈不拢,我和同事只好收拾满桌的稿件,塞进挎包,扬长而去。那天我们携带一包稿子茫然地走在大街上,吃几碗汤面充饥,还真不知道自己该如何活下去,是否得灰溜溜地滚回老单位乞求收留。

这大概就是全国最早的一批“文化产业”试水。既不能走“拳头加枕头”的低俗路线,又要破除旧式“大锅饭”和“铁饭碗”。没有市场在等你。市场差不多只是有待创造的未知。为了活下去,我们这些书生只能放下架子,向商人学习,向工人、农民、官员等一切行动者学习。为了自办发行,我们派人去书商那里跟班瞟学,甚至到火车站货场,找到那些待运的书刊货包,一五一十地抄录人家的收货地址,好建立自己的客户关系。编辑们还曾被派到街上,一人守一个书摊,掐着手表计数,看哪些书刊卖得快,看顾客的目光停留在什么地方最多,看一本杂志在众多书刊密集排列时“能见区块”在哪里……这些细节都透出了市场的心跳和呼吸。正是通过这种学习,我们后来才逐步脱困,一本严肃的综合类文化杂志,终于扛住了“拳头加枕头”的潮流,最好时能发行120万册。这个数字说给外国同行听,总要吓得他们两眼圆瞪。受制于当时落后的印刷技术,我们每期杂志甚至要找三个大印刷厂同时开印,才能满足市场需要。那时钞票最大面额是10元,当有些客户用蛇皮袋提着现钞来订货,杂志社所有人都得停下手头工作,一起来数钞票。

一位出纳员去海口市某区税务分局交税,回头高兴地给我打电话,说税务局说从未听过这种税,账上没这个科目,要她把钱拿回来。我在电话里一时同她说不清楚,就说你理解要执行,不理解也要执行,哭着喊着也要把税交进去再说。那一次我们交了20多万元。

我们办的一张周报,也成了赢利大户。一个函授学院,本来也是想赢利的,最后被活活地做成了公益事业。学院按30%的大比例奖励优秀学员,几乎是只要认真做了作业的,就获得奖学金1000元,登上《中国青年报》的表扬公告——而他们交的学费只有两百。

有些压力和摩擦则来自政府部门那一头。还有一次,在另一个城市,某税务局要我们的周报交税七八万,把我们的财务人员也唬住了。我几乎一夜没睡,一条条仔细研究税法,最后据理力争,硬是把重复交的税给抠了回来。

不交税就有内伤,就有隐患,路子走不长。事实上,穷日子不好过,富日子更不好过,一个成功的团队总是免不了外部压力剧增,须应对剽窃、举报、敲诈、圈套、稽查、恐吓信等十面埋伏,而且几乎必有内部的涣散和腐败冲动。按大特区当时的体制和风气,我们是事业单位企业化管理,从无任何国家投入,因此收益就给人某种模糊的想象空间。有一天夜里,几个头头在一个大学的操场开会到深夜两点。无非是有人提出改制,其实就是后来经济学家们说的MBO,即管理层收购,私有化路径的一种——只是我们当时没有这些词。我表示反对,理由是:第一,这违反了我们最初制定的全员“公约”,突然分出三六九等,很像领导下手摘桃子;第二,这不反映利润产生的实际情况,因为我们并非资本密集型企业,现在也不缺钱,由管理层出资控股,实属多此一举,不过是掩盖靠智能和劳动出效益的过程真相。如果连“出资”这种合法化的假动作也没有,那就更不像话。争到最后,双方有点僵,对方不愿看到我辞职退出,就算了。

有些人的心结当然没解开。在海南以及全国当时那种“转型”热潮中,他们肯定觉得自己更代表市场和资本的逻辑,更代表改革的方向。自那以后,团队内部的浪费、懈怠、团团伙伙、过分享乐等现象日增,其实根子就在这里,在于MBO受阻。到最后,我查过资料,瑞典式的“社会主义”收入高低差距大约是7∶1,而我们的差距接近3∶1,包括住房、医疗、保险、住宅电话等福利,都是按需分配结合按劳分配来处理。这在当时的市场化潮流中确实显得另类。由我设计的一种“劳动股份制”,有点像我当知青时在乡下见过的工分制,还有历史上晋商在“银股”制之外的“身股”制,既讲股权这种资本主义的元素,也讲劳动这种社会主义的元素,有点不伦不类,却也大体管用。凡是同我们接触过的人,那些做印刷、运输、批发零售什么的,都曾以为我们这一群人是个体户,说没见过哪个公家单位的人会这样卖命干。

这有什么不好呢?在我看来,这至少比MBO管用,也更讲得通。有意思的是,多少年后我在美国见到一位经济学家,他对这个“劳动股份制”特别感兴趣,一再要求我把相关资料复印给他,好像要做什么研究。

我很抱歉,这个不伦不类的制度伤了某些同事和朋友的心。根据内部公约,作为一把手,我在每个议题上顶多只有两次否决权。但就靠这一条,也靠一些同道者支持,我多少阻止了一些短视的民主,比方说MBO,比方说吃光分光的主张——那意味着着眼于长远的设备投资不能搞,社会公益事业更不能做,国家税收能偷就偷,如此等等。我这样说,并不妨碍我肯定民主的各种正面功能,比如遏制腐败、集思广益、大家参与感强等。在这一方面,民主其实是越多越好。90年代后期,海南的法规空间逐渐收紧和明晰,我参与省作协、省文联的管理,与此前的企业化管理相比,单位的性质已经变化,“劳动股份制”是用不上了,但定期民主测评一类老办法还可延续,且效果不错。包括我自己,因为有一段时间恢复写作,好像是写《马桥词典》那阵,去单位上班少些,出“勤”的得分就唰唰地往下掉。群众的眼光很尖,下手够狠,一心要修理我,根本不管我委不委屈。

这些故事大多没有进入过我的写作,但我后来在一篇文章里写到“真理一分钟不与利益结合,民众就可能一哄而散”。这句话后面是有故事的。我在《革命后记》中写到“乌托邦的有效期”这一章,写到纯粹靠情怀支撑的群体运动,包括巴黎公社那种绝对平均主义的理想化模式,其有效期大概只能在“半年左右”。這句话后面也是有故事的。90年代晚期,我参与《天涯》杂志的编辑,收到温铁军先生的一篇长稿,标题大约是《现代化札记》。同作者沟通以后,我建议标题改为《中国的和人民的现代化》。之所以突出和强调“人民的”,这后面同样是有故事的,有无限感慨的。

还有很多隐秘故事,会不会进入我以后的写作,我不知道。其实,它们是否早已潜入了一些小说与散文,我自己也并不大清楚。

手记

韩少功没有选择直接来谈他的写作,而是讲述了海南建省那年,他“下海”营建“精神之岛”,在岛上办刊的经历。他说,文章不是写出来,而是活出来的。你是一个什么样的人自然会写出什么样的文章,“写法”其实是一个“活法”的问题。所以,对一个作家而言,比表达观念更重要的,是他的生活方式和生活态度。

那段时间,被韩少功称为“放下写作的那些年”。一个作家,从书斋一猛子扎进市场经济的汪洋之中多有不易,也实属罕见。且“放下写作”时,他作为“寻根文学”的代表,正处在“寻根”之潮的浪尖上。

当时,国门初开,人人对现代化心向往之,几乎把它和“西化”画了等号。文学领域,大量外国文学作品正被引进国内,包括专职作家在内的读者如饥似渴地阅读、吸收、讨论,也有写作上的模仿。正是在这样的情境下,1985年1月,韩少功在《作家》杂志发表了文章《文学的根》,文中写道:“文学有‘根,文学之‘根应该深植于民族文化传统的土壤里,根不深,则叶难茂。故湖南作家有一个如何‘寻根的问题。”所谓“寻根”,他的解释是力图寻找一种东方文化的思维和审美优势。

他思考外国作家与其自身民族传统之间的内在关联,对于“从人家的规范中来寻找自己的规范,模仿翻译作品来建立中国的‘外国文学流派”提出了质疑。他还观察到,在国内作家中,一些人当时的写作已经开始重新审视脚下的国土,比如贾平凹的“商州系列”就带有浓郁的秦汉文化色彩,李杭育的“葛川江系列”与吴越文化气韵相通,乌热尔图的写作联结了鄂温克族文化源流的过去和未来。他们都在寻根,并且似乎都已经找到了自己的文化根基和依托。只不过,当时并没有“寻根文学”的提法。

《文学的根》在当时引起了很大的轰动,并直接导致了“寻根派”的命名,“寻根文学”也成为了当时“文学革命”的主要声音。韩少功之于“寻根”问题的写作实践,是他在1985年发表于《人民文学》上的小说《爸爸爸》,其被看作“寻根派”的代表之作。同年,他还在《上海文学》发表了《蓝盖子》和《归去来》两篇小说。朱伟在《重读八十年代》一书中写道:“我是回头梳理,才意识到韩少功这三篇小说构成了1985的文学转折。”

能得到强烈呼应,就必定会招致诸多误解。当时,有声音认为“寻根”无非是寻故纸堆的守旧主义。如今说起来,韩少功不以为然。“寻根”是保守的文化排外?《文学的根》发表时,他正在武汉大学英文系进修,埋头翻译当时极为敏感的捷克作家米兰·昆德拉的小说《生命中不能承受之轻》。1986年,这本书通过作家出版社以“内部发行”的方式推出时,对文学界产生了很大的影响。

那时,很多人以为韩少功不久将再次埋首于“寻根”的写作,且会有所突破。结果,他一转身,毅然决然地去了海南,奔向了市场经济,作为全国最早的一批“文化产业”试水,进入了社会生产中的摸爬滚打。所谓知行合一,他说,不扎一个猛子下去,你怎么知道身边发生了哪些变化?“寻根”不是往后看,认识传统的前提是知道现在,在比较之间,认识才能深入。1995年,他才再次发表长篇小说,也是他迄今为止最重要的作品《马桥词典》。可以说,是花费了很长时间的一份有关“寻根”的答卷。

到了90年代末,如他在上文中所说,由于所在单位从企业化管理变成了行政化机关管理,工作使他感觉自己进入了一种上不着天下不着地的悬空状态。对一个作家而言,这种消耗显然是危险的。于是,他又下了个狠心,1999年回湖南老家盖房,2000年正式阶段性居住于偏僻乡村。他说,市场经济最前沿和最后端的东西都得看看,作家在实践中检验书里的东西,才能发现新的可能性。在我理解,这始终还是在“寻根”,而且对于那些把“寻根”视为“回避现实”的书斋误解来说,不失为一种无声的回答。