性质语词与命名难题

——“白马非马”再审视*

2018-10-16李巍

李巍

中山大学 哲学系liwei243@mail.sysu.edu.cn

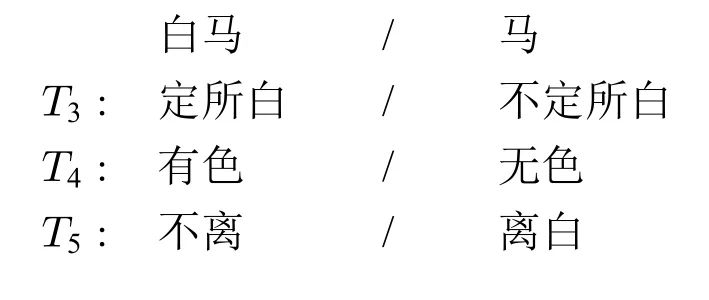

“白马非马”是先秦名辩思潮的流行论题,但从传世文献来看,只有《公孙龙子·白马论》有详细论述。这个限制,既决定了不可能甩开公孙龙而理解“白马非马”,更意味着对“白马非马”的解读也首先是为了理解公孙龙。那么,这个论题在公孙龙思想中占据什么位置,或者更确切地说,他对“白马非马”的证成与其以“正名”为中心的思想宗旨有何关系,就是要害问题。但长期以来,人们更多关心的只是“白马非马”的论证及其有效性,仿佛知道这个论题如何能够“讲得通”,就已经知道了它的全部。实则不然,因为对《白马论》的观察,如果是从贯穿整个《公孙龙子》的“正名”诉求来看,会发现“白马非马”的成立究竟服务于怎样的命名理论,依旧是晦暗不明的问题。那么公孙龙对此论题的阐述,作为构成其思想的一部分的真正意义,就并未得到揭示。而这,正是本文意欲探究之处。要提出的基本观点是,“白马非马”真正谈论的不是“白马”与“马”之别,甚至也不是“白”与“马”之别,而是“白”这个性质语词的涵义在命名活动中起限定作用与不起作用的差别,也即《白马论》中:

A.白定所白

B.不定所白

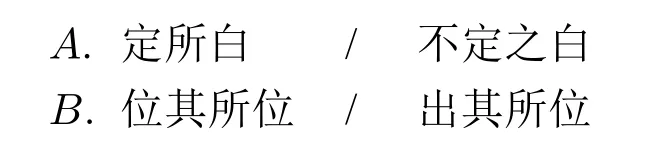

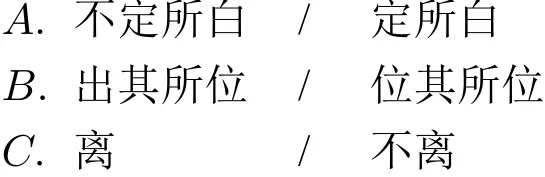

这两种情况的差别。此“定”与“不定”之分,如下所述,就是《公孙龙子·名实论》说的“位其所位”与“出其所位”之分,也是《坚白论》说的“离”与“不离”之分。这些区分的揭示,都与“白”这类性质语词的命名难题相关,也正是公孙龙的命名理论意欲解决的核心问题。

1 论证与翻译

首先要说的,是仅关注“白马非马”的论证,在文本研究中可能存在的局限。一般而言,如果若干古汉语句子构成的语段T是一个论证,则不难发现,刻画其论证结构,实际刻画的是它在现代汉语中的翻译,比如T′。应该说,在关于论证本身的形式及其有效性的研究中,T与T′的差别无关紧要,因为此时要考虑的不是自然语言内的翻译,而是从自然语言到形式语言的翻译。所以即便现代汉语的译文实际表达的是与古汉语原文不同的论证,但对刻画论证形式及其有效性的目的来说,它们都只是自然语言提供的样本或例子。可是,如果人们不仅限于研究论证本身,更要籍此推进具体文本的研究,自然语言中的翻译问题就开始变得重要。因为只要刻画T′的论证是为了理解T,译文是否忠于原文就一定是比论证是否成立更初始的问题。

因此,在探索“白马非马”如何“说得通”时,必须先考虑《白马论》阐述这个论题的语句是否得到了恰当的翻译。但这个前提,许多尝试以刻画论证来解读文本的论者未能充分重视。比如以《白马论》开篇的论证为例:

【1】 马者,所以命形也。

【2】 白者,所以命色也。

【3】 命色者非命形也。

【4】 故曰:白马非马。

A.C.Graham已经指出,【1】–【3】只能说明“白”不是“马”,而非“白马非马”([3],第85页)。为了理解【4】,人们通常考虑的就是论证问题([7]),即通过形式刻画来说明【4】从【1】–【3】中推出的有效性。但正如以下案例所见,这类论证有效性的说明,因为忽视了更初始的翻译问题,实际上对理解《白马论》本文没有直接帮助。

为便利讨论,可将上引【1】–【4】的论证表示为T1,引述《白马论》其他论证将依次表示为T2,T3,……。关于T1的典型刻画,首先要提到J.Chmielewski([2],第178–185页)。他以A表示“作为对象的马类”,B表示“作为对象的白类”,Φ表示“命令形状(且仅命令形状)”,Ψ表示“命令颜色(且仅命令颜色)”,X·Y=0表示X与Y的交集为空,因此T1就是:

(3a)(3b)是Chmielewski所添加并认为是公孙龙在其推理中省略的前提。其理由则是,(3a)可从(1)(2)(3)推出;至于(3b),因为早期中国的思想家并不承认或重视类的包含关系,被省略掉也很正常。所以,Chmielewski认为《白马论》的T1论证虽不完善,但却有效([2],第181–182页)。然而他对论证有效性的以上说明,正因为存在两个翻译问题,不能真正帮助我们理解文本。一个问题是,将“非”解释为两个对象类的“不等”,这很难说是符合文本的理解。正如成中英和Richard H.Swain指出的,这个古汉语动词通常只是简单的否定词([1],第148页);另一个问题更严重,就是将“命色”“命形”的“命”解释为“命令”,不仅在翻译上不成立,更使得整个刻画偏离了原文谈论命名问题的主旨。

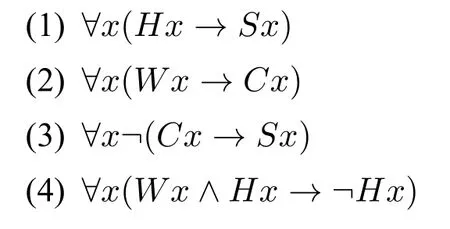

由此再看成中英和Swain([1],第148–149页),他们认为,不必超出“非”表否定的日常用法,只要将“白”理解为“白色对象”或“某物是白的”,就能从外延语境中说明T1的有效性。比如以H表示“马”,C表示“色”,S表示“形”,W表示“白”,能将T1表示为:

某种意义上,成中英和Swain就是有见于Chmielewski的刻画存在翻译问题,才给出了新的刻画。但实际上,他们只是修正了Chmielewski对“非”字的过度解释,然而后者在翻译上面临的另一问题,即无法表明T1的核心是讲命名,在新刻画中仍然存在。只不过,新刻画的问题不是错误地翻译了“命”,而是没有翻译。比如“命色者非命形也”,本身讲的是命名颜色的东西不命名形状。但按以上刻画中的(3),只能被理解为任一事物,并非如果有颜色那么有形状,这同样偏离了T1的主旨。所以,二人虽以树形图证明了从(1)(2)(3)推出(4)的有效性([1],第149页),但对理解《白马论》来说,同样没有实质帮助。

相比之下,冯耀明提供的第三种刻画会显得更贴合文本([6],第42–43页)。他正是有见于T1的主旨是讲命名,所以在形式刻画中,首先引入关系谓词R表示x命名y,并以a1表示“马”、a2表示“白”、c表示“白马”、b1表示“形”、b2表示“色”,就能将T1表示为:

但这仍然存在问题,尤其体现在“白者所以命色也”的刻画上。因为《公孙龙子·坚白论》虽然提示了有作为抽象事物的白本身(whiteness),所以这句话或可理解为“白”指称了作为独立对象的某个色;但a2Rb2说的并不是“白”指称了某个色,而是指称了作为对象的颜色本身,这不但难以理解,和文本的意思也相差太大。实际上,“白者所以命色也”说的只是“白”命名了事物的颜色。这种“命”,不能理解为把“色”当做一个单独事物加以指称,而应是语词的涵义表达了事物特征的某种限定,比如“白”的涵义限定了马的颜色(详见下文)。因此,当冯耀明将“白者所以命色”刻画为a2Rb2,并以自然演绎法证明上列(1)–(5)的论证有效时,问题还是出在翻译,所以仍然无助于理解《白马论》本文。

这些情况,大概足以说明人们虽能为“白马非马”的论证有效性提供不同形式的说明,但对理解文本来说,不从恰当的翻译出发,任何论证形式的刻画都不能对本文研究提供实质帮助,而充其量是逻辑学中的做题训练。鉴于此,就让我们把观察《白马论》的注意力从论证问题转到翻译问题上。这时,研究的重心就不再是“白马非马”如何“说得通”,而是这个论题在文本中的意思。

2 指称与涵义

无论怎么解释“非”,都能直观地看出:“白马非马”讲的是“白马”与“马”这两个语词有别,并且绝不是语词本身的差别(比如“白马”与“马”字数不同),而一定和语词表达的东西有关:这或者是就对象来说,“白马”与“马”应用的范围不同,即指称不同;或者是就对象可被把握的特征来说,“白马”与“马”表达的限定不同,即涵义不同。

就《白马论》本文看,应该是后一种情况。比如:

T2:求马,黄、黑马皆可致;求白马,黄、黑马不可致。使白马乃马也,是所求一也。所求一者,白马不异马也;所求不异,如黄、黑马有可有不可,何也?可与不可,其相非明。故黄黑,马一也,而可以应有马,而不可以应有白马。是白马之非马,审矣。

举证“马”应用的对象包括黄马、黑马,“白马”应用的对象仅限于白马,似乎就是在“白马”与“马”指称不同的意义上肯定“白马非马”。但上引文论述“求马,黄、黑马皆可致;求白马,黄、黑马不可致”的理由,并不是黄黑马属于“马”所指谓的类,但不属于“白马”指谓的类;而是“黄黑,马一也,而可以应有马,而不可以应有白马”,即黄黑马的颜色符合“求马”的要求,却不符合“求白马”的要求。由此得出“白马之非马,审矣”的结论,就意味着“白马”与“马”的差别不主要是指称对象的种类不同,而是语词涵义对事物特征的限定不同。

这一点,也能从《白马论》的以下说法得到确认:

T3:白者不定所白,忘之而可也。白马者,言白定所白也。定所白者,非白也。马者,无去取于色,故黄、黑皆所以应。白马者,有去取于色,黄、黑马皆所以色去,故唯白马独可以应耳。无去者非有去也;故曰:“白马非马”。

把黄黑马“可以应有马,而不可以应有白马”的理由归于“马”这个词不拣选颜色(“无去取于色”),但“白马”拣选颜色(“有去取于色”),再次表明“白马”与“马”的差别不在指称,而在涵义,即是否表达了对事物颜色的限定。因此,所谓“白者不定所白”,如说是“白”的限定不起作用,应该就是离“白”言“马”时,语词的涵义“无去取于色”。但因为使用“白马”这个复合词时“有去取于色”,则“白马”之“白”的限定就不可忽视。是故,“白马”与“马”的涵义差别就能从“白定所白”与“白者不定所白”的差别来看。比如,紧跟着说的“定所白者,非白也”,作为“[白]定所白者,非[不定之]白也”的缩略语,正可视为“白马非马”的另一表述。也就是说,这个论题真正涉及的不是“白马”与“马”的差别,而是“白”这个词的涵义在命名活动中构成限定与不构成限定的差别。

那么最简单的说,“白马非马”的意思就是有色之马不是无色之马,正如:

T4:马固有色,故有白马。使马无色,有马如已耳,安取白马?故白者非马也。白马者,马与白也;马与白,马也(耶)?故曰:白马非马也。

引文后半部分将“白马非马”解释为“白”加“马”的组合不等于“马”,则“白马”不是“马”就能归因于“白者非马也”,即只有将“白”“马”区别开,才能证明两者的结合不等于部分。但此处与“马”相区别的“白”,显然不是T3中“不定所白,则忘之可也”的“白”,而必须是“定所白”的“白马”之“白”,后者表达了对马色的明确限定。基于此,“白者非马也”的区别应该就是上引文一开始的“马固有色”的“有色”与“使马无色”的“无色”之别。这时,如果“白”的涵义能被界定为“有色”,就能将“白马”的涵义界定为“马”的涵义加上“有色”(“马固有色,故有白马”);同时,如果承认“马”的涵义不包括“有色”(“使马无色,有马如己”),就能在“马”之“有色”并非“无色”的意义上,得出“白马非马”的结论。

因此概括地说,T4就是从“白”与“马”的涵义不同来推论“白马非马”。而前引《白马论》的T1从“白”表颜色、“马”表形状和表颜色的名称不表形状来推论“白马非马”,也是基于涵义来说。因为所谓“命色”“命形”,很难理解为“白”或“马”指称了作为个体对象的颜色或形状,而只能理解为它们的涵义表达了某物有某色或某物有某形的限定。这种情况下,“白马”就不能理解为指称一类事物的一个名称,而应视为表达两种涵义的两个名称。正如:

T5:有白马,不可谓无马者,离白之谓也。不离者,有白马不可谓有马也。

T4讲的“马”之“有色”并非“无色”,T5讲的“马”之“离白”并非“不离”,都是对“白马非马”的肯定,但后者更清楚地表明“白马”是能分离对待的两个名称。而这,正因为就语词的内涵来说,所以只要承认“命色者非命形也”,或“命形”者(即“马”)“无去取于色”,就能从“白”不是“马”直接推出“白马非马”。

但这种诉诸涵义的论证,从指称的角度看则不成立。正如《白马论》客方认为的:

T6:马未与白为马,白未与马为白。合马与白,复名白马。是相与以不相与为名,未可。故曰:白马非马未可。

这就是从指称来看,用作单名的“马”与“白马”之“马”适用的对象不同(“相与以不相与为名,未可”)。所以,不能将“白马”视为“白”与“马”的叠加,并因此推出“白马非马”。问题是,公孙龙对“白马非马”的证成并不是就语词的指称来说,而是就涵义来说。他确乎看到了,一个名称除了能被用于命名某个对象之外,更表达了关于对象特征的某种限定。忽视这一点,就不能合乎文本地理解这个论题。

3 “位”的限定

以上,指出了《白马论》从“白”“马”涵义不同推论“白马非马”。因此“白马”与“马”的差别就能理解为在命名活动中,“白”的涵义是否发挥作用的区别。而此区别,如说是“白马”有颜色限定、“马”无颜色限定,就能依据文本表示为:

既然语词涵义表达了事物是否具有某种特征的限定,则来自T3的“定所白者,非[不定之]白也”,就是最能体现“白马非马”精义的表述。也正因此,本文特别主张《白马论》对“白马非马”的阐述,实质是谈“白”的涵义。而这样看,“白马非马”的成立在公孙龙的整个正名思想中占有什么位置,这个问题就能收缩为类似“白”的语词,也就是表性质的语词,其内涵对于命名活动有何影响?

回答这个问题,先要关注《白马论》与《名实论》的关系,后者是公孙龙阐述其命名理论的纲领文件,从中可见性质语词的涵义对命名活动的影响正与“位”的观念有关([10],第33–47页):

【1】 天地与其所产焉,物也。

【2】 物以物其所物而不过焉,实也。

【3】 实以实其所实而不旷焉,位也。

【4】 出其所位,非位。位其所位焉,正也。

【1】–【3】依次论述“物”“实”“位”。与“天地”及其产物皆可无差别地称为“物”不同,“实”是一事物成其所是(“物其所物”)因而能区别于他物(“不过焉”)的标志。那么,如果把“物”视为具体个体,“实”就应是具体个体的特征或性质,比如白马之色。1这与墨家和荀子以“实”为具体个体的思路不同,参见[5]。并且,这些特征一定是经验上可把握的,因为“位”所代表的就是“实”充实于“物”(“实其所实”)的表现(“不旷焉”)。而此表现的情形,按【4】所述,应当有两种情况:一是“出其所位”,如果理解为某“实”并不在某“物”中具体呈现,就相当于《白马论》说的“使马无色,有马如己”时白性质的“不定所白”;另一则是“位其所位”,如理解为某“实”在某物中具体呈现,也能以《白马论》的“马固有色”或“白定所白”为例,就是白性质表现为马之白。

现在,基于将“实”解释为呈现于物的经验性质,与之对应的“名”就应是“白”之类的性质语词;至于“马”,既然用来“命形”,也能说是一个性质语词。只不过,“马”的命名问题在《白马论》中根本没有展开,比如“命形”之“形”究竟是轮廓、形态还是形体,无法根据文本判断,所以只能宽泛地视为马类事物的固有特征。但即便如此,也能感受到《名实论》与《白马论》的相关性,比如上引前者的抽象论述,就能以后者为其例子来作理解;反过来,也能期待后者对“白马非马”的证成可从前者的论述中找到依据。比如上引《名实论》的语句[4]“出其所位,非位”,如视为“出其所位,非[位其所]位”的缩写,正可与《白马论》的“定所白者,非[不定之]白也”构成对应:

如果将B视为A的理论表述,“白马非马”就能从“位”的角度得到解释,即倘使“白马”与“马”的差别主要是语词涵义对事物特征的限定不同,则此不同就能说是白色性质是否占“位”于马。

这样理解时,《白马论》证成“白马非马”的用意,就能从《名实论》的“正名”纲领来看,这包括:

【1】 夫名,实谓也。

【2】 其名正,则唯乎其彼此焉。

【3】 知此之非此也,知此之不在此也,则不谓也。

【4】 知彼之非彼也,知彼之不在彼也,则不谓也。

基于对“实”的解释,可知【1】所见名实相应的原则主要是针对性质语词;至于【2】–【4】,则是专门谈论这种名实关系的内容。但首先要指出的是,反复出现的“彼”“此”指的并不是具体的“彼物”“此物”,而是在一事物中占“位”呈现的“彼实”“此实”,也就是一事物呈现的各种特征,比如马色、马形。那么【2】所强调的,就是一个性质语词必须与它所表示的这种或那种性质构成严格对应(“唯乎其彼此”)。再根据【3】和【4】,这种严格对应又包括两个原则:一是“非”则“不谓”,即在某物中占“位”呈现的“实”并非某“名”之“实”,则不能以该“名”称谓。比如《白马论》说的“命色者非命形也”,若理解为在马中占“位”的形状不能以“白”命名,就是基于“非”则“不谓”的原则;与之相应,另一原则是“不在”则“不谓”,即当某“名”之“实”不在某物占“位”,也不能以该“名”称谓。比如《白马论》说的“使马无色”时“安取白马”,若理解为白色“不在”某马占“位”(“不定所白”),则不以“白马”称谓该马就能看做“不在”则“不谓”的表现。鉴于此,【1】–【4】所阐述的命名原则就并非宽泛地强调名实相应,而是强调作为性质语词的“名”只与在“物”中占“位”的“实”——或者概括为“在物之实”——构成严格对应。而倘使《白马论》就是依据这个原则展开论述,则其对“白马非马”的证成,真正的用意就是强调“白马”只对应于白色“位其所位”或“白定所白”的马;说得更简单些,就是“白马”只命名白马。

可是对性质语词的命名来说,无论《白马论》还是作为其理论依据的《名实论》,如果最终得出的就是这样一个常识性结论,不是太无聊了吗?难道有人会把“白马”一词应用到黄黑马的身上吗?的确,出现这样的疑问,表明强调某个性质语词只命名事物呈现的该性质,这只是常识观点。但公孙龙着力证成它,若非无聊而为,就很可能是从常识中看到了超出常识的问题。而这,就是以下要阐述的性质语词的命名难题。

4 “离”的发现

对命名难题的讨论,须着眼《公孙龙子》书的另一重要篇章《坚白论》。因为不用假定整部著作的各篇构成完整自洽的理论系统,也能看出,《白马论》对“不定所白”的揭示以及《名实论》对“出其所位”的揭示,正与《坚白论》对“离”的揭示一致。而所谓“离”,虽然在《坚白论》本文中主要指坚白石的坚硬、白色能离开具体石头,也即“藏”在某个领域;但一般说来,就是指某物虽有某性质,但此性质不必定呈现于该物的情况。因此,“离”正可视为“不定”或“出其所位”的另一种表述。

因而《白马论》的“定”与“不定”的之分,以及《名实论》的“位其所位”与“出其所位”之分,又能依据《坚白论》本文,表述为某性质与某事物“离”与“不离”的区分:

于是就能推断,《名实论》特别强调“名”只与“在物之实”相应,并以《白马论》为此纲领的具体演示——即在“白马”只命名有白性质的马的意义上证成“白马非马”——这绝不是重复常识,正是针对《坚白论》所述“离”的可能来说。这种可能显然超出了常识理解的范围,但不论在何种意义上说,只要无条件地主张名实相应,就会在某“实”与“物”相“离”(或“藏”)的时候出现“有名无实”的情况。因之,“名实相应”的原则就会遭遇严峻挑战。

那就让我们把注意力转到《坚白论》,看看该篇怎样阐述“离”的可能。按该篇为主客对辨体,主方论“离坚白”,大致是以坚白石之坚硬、白色能够与石相“离”而退藏于密。这看似违反事实,故客方反对说:

其白也,其坚也,而石必得以相盈。……坚白域于石,恶乎离?

按牟宗三所说,这是基于“客观主义之立场”([9],第107页)的反驳,即认为坚硬、白色在事实上为坚白石所有,所以不“离”。但仔细观察,客方的论点其实包括两个,即:

1.坚白石是坚硬、白色的(“坚白域于石”)。

2.坚白石必定是坚硬、白色的(“石必得以相盈”)。

1是事实判断,2则为模态判断,而客方对“离”的否定,其实是从1来推论2,即不仅主张坚白性质在事实上不与石头分离,而且是在一切情况下都不分离。这就存在问题,因为总能设想一种情况是被叫做“坚白石”的东西并不坚硬或没有白色,所以要说“必”,就只能说:

3.这坚白石必定是这坚白石。

4.坚必定是坚。

5.白必定是白。

却不能像客论2那样说坚硬、白色“石必得以相盈”。

理解了客方的观点,再细读《坚白论》本文,会发现主方对离坚白的倡导,绝非否定“坚白域于石”的事实判断,就是针对二者“石必得以相盈”的模态判断,主张存在坚白石并非坚白的可能。这包括两种情况,一是:

[1]物白焉,不定其所白。

[2]物坚焉,不定其所坚。

[3]不定者兼,恶乎其石也?

如果坚硬、白色是一切坚物、白物共有的性质(“兼”),并不限定在某些事物上(“不定其所白”“不定其所坚”),就存在坚或白不著显于石或坚物、白物中不包括石头(“恶乎其石”)的可能。这是“离”的一种情况,另一种情况是:

[1]坚未与石为坚,而物兼。未与物为兼,而坚必坚。

[2]其不坚石、物而坚。天下未有若坚而坚藏。

[3]白固不能自白,恶能白石物乎。

[4]若白者必白,则不白物而白焉。

[5]石其无有,恶取坚白石乎?

这是说,坚、白不但有可能不在石头上,更可能不驻于任何物,有某种独立存在(“未与物为坚”“不白物而白焉”)。但这样的坚、白并不在现实中(“天下未有”),只能说是“藏”起来了,也就是某种抽象事物。至于石头,作为具体物,当然不在这些抽象事物所处的领域中(“石其无有”),又遑论坚白石呢(“恶取坚白石乎”)?基于这两种情况,在主方眼中:

A.坚必坚

B.白者必白

C.石必得以相盈

就只有前两个判断是成立的。也正因此,才提出了“离”的观念,即:

[1]藏故,孰谓之不离。

[2]故离也。

[3]离也者,因是。

[4]离也者,天下故独而正。

基于坚白石之坚白可“藏”,断定二者能与石相“离”,这说明“离”指的就是坚白石并不坚白的情况。当然这绝不是事实性的“离”,而是在模态层面强调坚白不著显于石,甚至不著显于物的可能。这一来,就能断定有某种独立存在的坚本身(hardness)、白本身(whiteness),也就是所谓“独而正”的抽象事物。那么,《坚白论》所述坚白本身与石之坚、石之白就构成了独存的性质本身与该性质在物中具体呈现的区分。回到《白马论》,“不定所白”与“定所白”之分也是如此。

这个区分,从现代观点看,可以有不同的表述。比如以Φ表示某性质本身,Φ′表示该性质在具体物中的呈现,则Φ与Φ′的区别既能说是逻辑上的个体词与谓词之别,也能说是哲学上的语义饱和与不饱和之别。但公孙龙关注的,则是能否命名的区别。那就是,无论《白马论》讲的“白者不定所白,则忘之可也”,还是《名实论》讲的“出其所位”则“不谓”,应该都是强调Φ′与具体事物分“离”成为“独而正”的Φ时,不能以“名”称谓。换句话说,为了避免有“名”无“实”或某“实”“出其所位”的情况,只有将命名活动限定为针对Φ′的命名,也就是一个“名”只能应用到“在物之实”,才能确保名实相应是有意义的原则。这个意义上,《名实论》对“位其所位”的强调,《白马论》对“白定所白”的强调,正可说是要解决由《坚白论》揭示的“离”的情况给命名活动造成的难题。

5 性质语词与命名难题

由此则能再次确认,“白马非马”真正谈论的不是“白马”与“马”的差别,而只是前者中不可忽视的“白”与后者中“忘之可也”的“白”的差别。此差别如果就是《名实论》中“位其所位”与“出其所位”之别,并能归因于《坚白论》对“离”的揭示,就可说这三篇文件在整个《公孙龙子》书中具有内在的理论关联。而由上述,这个关联正可概括为从命名难题的发现到解决,并且主要是对“白”这类表示普遍性质的语词来说。

其实一般而言,命名难题大多出现在性质语词上。因为对专名、类名或范畴词来说,命名恰当与否,可以从外延或对象来确认。比如后期墨家所谓:

【经】名,达、类、私。

【说】名。“物”,达也。有实,必待文(之)多(名)也。命之“马”,类也。若实也者,必以是名也。命之“臧”,私也。是名也止于是实也。

以上将“名”分为达名、类名、私名三种,皆就外延来说。达名“物”,相当于范畴词,能总括一切个体;类名“马”则命名某一类个体;至于私名,如“臧”,是命名特定个体的专名。这三类“名”的使用是否恰当,要考察语词指称的对象。但对于“白”这类表示普遍性质的语词,仅仅考虑能被称为“白”的事物有哪些是不够的,还必须考察这个语词的涵义对命名活动的影响。

因为表面上看,“白”似乎既能命名具体的白物,也能命名白本身。因此在使用这个语词前,必须先确定它指什么。而这,就取决于对语词涵义的理解。比如,将之理解成“是白的”(用形容词white表示),那就指谓了某种性质,如白马之白、白石之白。但若理解成“白本身”或“白性”(用名词whiteness表示),则已经是在指谓个体。可见,性质语词的使用比个体词要复杂。而造成命名难题的根本,就是当“白”表白性时,其实不是性质语词,而是个体词了。但白性本身是现实世界没有的(“天下未有”),则作为个体词的“白”所指谓的就不仅是个体,更是抽象个体。

这种命名形式,按Quine的解释,不过是人类语言习得中的某些混淆使然([4],第121–123页):首先是对物质名词与性质词的混淆。比如“白”所命名的不仅被理解为白色物质,更被理解为白物的共性,这就推动了从“white”到“whiteness”的变化;进而,是社会交往的属性本体论中对语词和对象的混淆。比如在谈话中,某人对某马的颜色做出描述,又对另一匹马说“它也一样”——这个“也一样”,不过是为交流便利而采纳的省略表达,但人们往往会将只有语法缩略功能的“也一样”理解成两马具有共同的属性,这就混淆了语词与对象,最终促使“white”走向“whiteness”。所以,正如Quine所说,指谓某种性质本身的个体词亦即“抽象单独词项”(abstract singular term)没有高尚的起源([4],第123页),就是说,认为“whiteness”果真指谓某种抽象事物,只是一种幻觉。因此严格说来,性质语词本身并没有命名难题,只是将一个性质语词视为抽象单独词项时,才会出现既表示某物的性质,又表示该性质本身(抽象个体)的麻烦。

基于Quine的论证,再回到公孙龙,能看出他的命名理论同样是排斥抽象单独词项的。因为按《名实论》所述,如果“名”只与“位其所位”的“在物之实”相应,则如坚白本身之类的抽象事物就会被排除在命名理论的论域之外。而《白马论》强调“白者不定所白,则忘之可也”,如果就是依据《名实论》“出其所位”则“不谓”的命名原则,就等于说“不定所白”的“白”——也就是作为抽象单独词项的“白”——不是一个真正“名”。故所谓“白马非马”,如果真正谈论的不是“白马”与“马”或“白”与“马”之别,而只是“定所白”与“不定所白”之别,说到底就是将作为抽象单独词项的“白”排除在“名”的范畴之外,也就是主张作为抽象事物的白本身不是命名的对象,所以“忘之可也”。这一来,在运用名实相应的原则时,就能有效避免有名无实的情况。

但确切说来,将抽象单独词项排除在“名”的范畴外,还只是解决命名难题的第一步。要确保“名”只与“在物之实”相应,除了要考虑哪些语词能被视为确有所“命”的“名”,还必须考虑哪些性质是确能占“位”的“实”。就后者言,既然《坚白论》对“离”的探讨已经表明某“实”不必然“在物”,则其所以“在物”,就只能因为“物”有某种特性,令“实”的呈现成为可能。这个特性,就是《指物论》所谓“指”——但并不是通常理解的“共相”“观念”或“意义”,而是将事物可在经验上被具体指出,看做“物”的一种特性即可指性。那么某“实”得以“在物”呈现,原因无他,就在于“物”是具有可指性的“物”。因而“名”只与“在物之实”相应,就必须以“物”之“可指”为前提,如《指物论》所谓“天下无指物,无可以谓物”,就是强调事物没有可指性,就不能以“名”称谓,即不能称谓那“在物之实”。因此从“名实”到“指物”,才是公孙龙解决命名难题的完整思路。但此义笔者已有专文讨论([8],第40–46页),本文则是回溯性的观察此一命名难题在公孙龙那里是如何发现的。