民国社会教育家群体的社会结构分析——以中国社会教育社为考察中心

2018-10-16周慧梅程瀚苇

□ 周慧梅,程瀚苇

理事会(Council)作为一个舶来词汇,随着欧风美雨涌入古老的近代中国,知识精英怀着对西方学术社团民主精神和民主程序的遵循,将之引入“结社”的组织架构中,按照一定标准经选举或任命的理事构成理事会,为社员大会休会时的常设权力机构。理事会正常更迭作为社团发展的关键问题,不仅是社团组织民主化程度的表征,同时也是吸引新生力量进入决策层、为组织发展后备人才的程序;理事群体在学术社团组织中扮演着举足轻重的角色,其社会结构与社会网络很大程度上决定了学术社团的各项事业开展与实施状态。学界对近代教育家群体特征、教育学界精英群体社会结构图谱、教育精英群体的社会学研究等取得丰硕成果,对厕身于教育学术社团理事会的人物多有涉及,但以教育社团为单位来考察理事群体却不多见。有鉴于此,笔者选择中国社会教育社理事群体来做尝试。社教社作为惟一的全国性社会教育学术团体,其事业从无到有,从江浙一隅逐渐扩展至全国,并在政策层面影响日大以及随之而来的组织弊端,均与其理事群体有密切关系。笔者拟从理事会召开及成员更迭、成员参与情况、成员的社会结构与社会网络等环节,分析近代中国社会教育体制化进程中专业学会组织架构的效用问题。

一、理事会召开与成员更迭情况

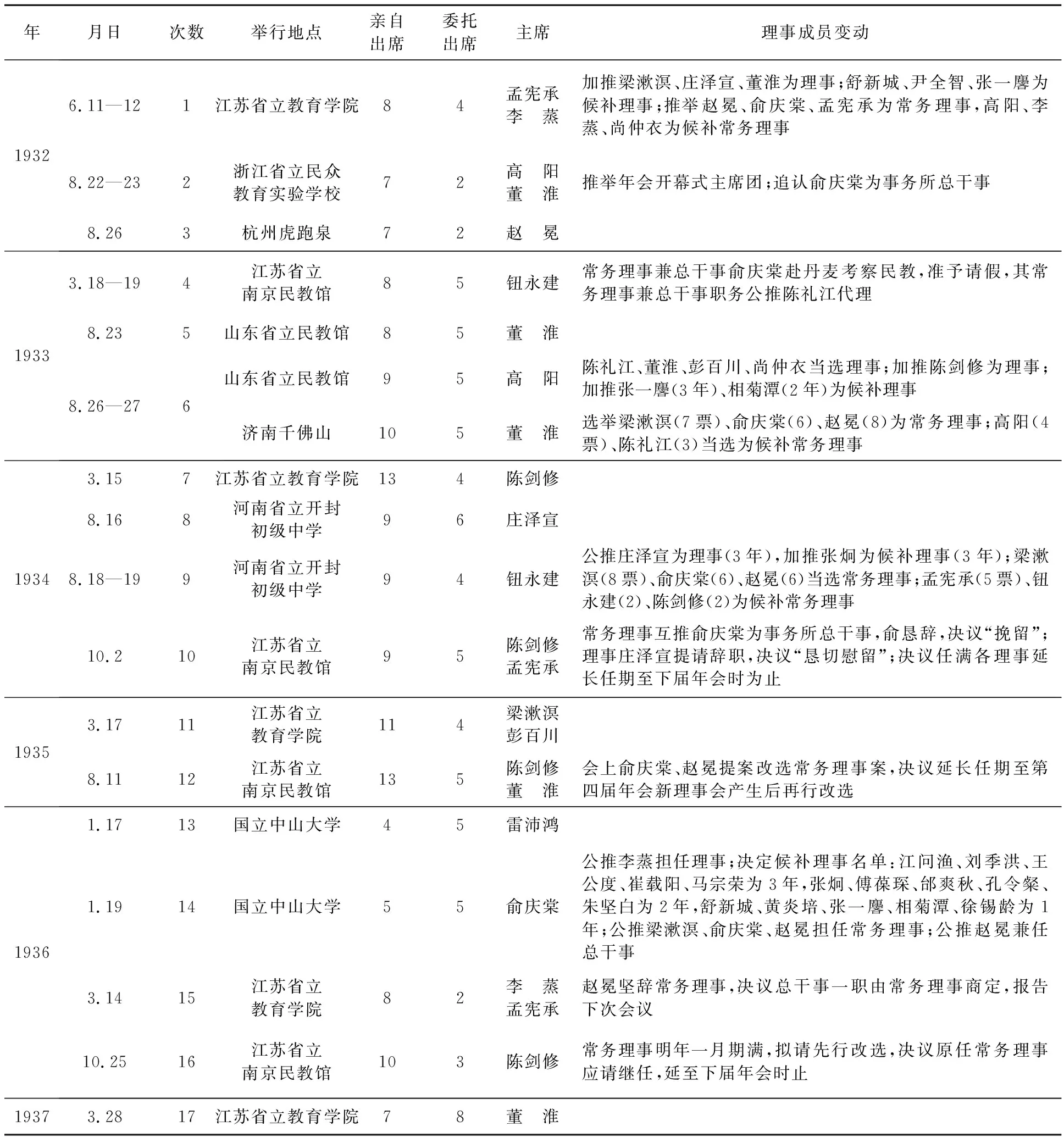

按照社章规定,理事会为社员大会闭会期间的最高机关,“对外代表本社,对内综理社务”,由全体社员于常年大会期前,用双记名法通讯选举。“理事会设理事十五人,其中十二人由全体社员公选之。其余三人由当选之理事,就未当选之重要省市或重要社会教育事业之社员中推选之”,每年至少举行三次,由常务理事召集,理事会为执行职务之便利,应组织事务所,该所设总干事,由常务理事互推之。[1]1932年4月底,通讯选举开票结果公布,俞庆棠等12人当选为第一届理事会理事;祁锡勇等12人当选为候补理事。①该年6月,事务所正式运行,先后在国民党中央党部、教育部呈准备案,社教社成为法人团体。自1932年6月11—12日召开第一次理事会,至全国抗战爆发该社一共举行17次理事会议,如表1所示:

表1 中国社会教育社理事会召开情况一览表(1932—1937年)

资料来源:笔者整理自:《社务发展之前前后后》,《社友通讯》1932年第1卷1期;《年会前后的两次理事会议》1932年第1卷4、5期合刊;《第四次理事会议》,《社友通讯》1933年第1卷10期;《承上启下的两次理事会议》,《社友通讯》1933年第2卷4、5期合刊;《理事会第七次会议记》,《社友通讯》1934年第2卷10期;《两次理事会议记》,《社友通讯》1934年第3卷4期;《第十次理事会议记》,《社友通讯》1934年第3卷5期;《第十一次理事会议记》,《社友通讯》1935年第3卷10期;《理事会第十二次会议记》,《社友通讯》1935年第4卷4期;《两次理事会议记》,《社友通讯》1936年第4卷8期;《第十五次理事会议记》,《社友通讯》1936年第4卷9期;《本社第十六次理事会议记》,《社友通讯》1936年第5卷5期;《本社第十七次理事会议记》,《社友通讯》1937年第5卷10期;《本社第十八次理事会议记》,《社友通讯》1938年第7卷2期。

由表1可见,1932年6月11—12日,社教社在江苏省立教育学院召开理事会第1次会议,会议决议加推梁漱溟、庄泽宣、董淮为理事,舒新城、尹全智、张一麐为候补理事;推举赵冕、俞庆棠、孟宪承为常务理事,高阳、李蒸、尚仲衣为候补常务理事,第一届理事会正式确立。就举办时间、频率和地点看,1932、1933年各举行3次理事会,1934、1936年各4次,1935年2次,1937年1次(因8月战争发生,第五届青岛年会被迫取消)。为经济计,每一届理事会都会利用年会期间召开会议,如第一届年会在杭州召开期间,同时举行了理事会第2、3次会议,5、6次会议在山东济南(第二届年会),8、9次会议在河南开封(第三届年会),第13、14次会议在广州(第四届年会)。除此之外,理事会召开地点基本在江苏省立教育学院和江苏省立南京民众教育馆两处,分别为无锡5次(第1、7、11、15、17)和南京4次(第4、10、12、16次)。会议主席从参会代表中推选,17次理事会议中共有24人次担任主席,其中山东省立民众教育馆馆长董淮担任5次(两次为联合主席)具首位,陈剑修为3次,孟宪承、高阳、李蒸、钮永建各2次,赵冕、庄泽宣、俞庆棠、梁漱溟、彭百川、雷沛鸿各1次,与参会次数、社会声望以及会议召开的地域均存在相关性。

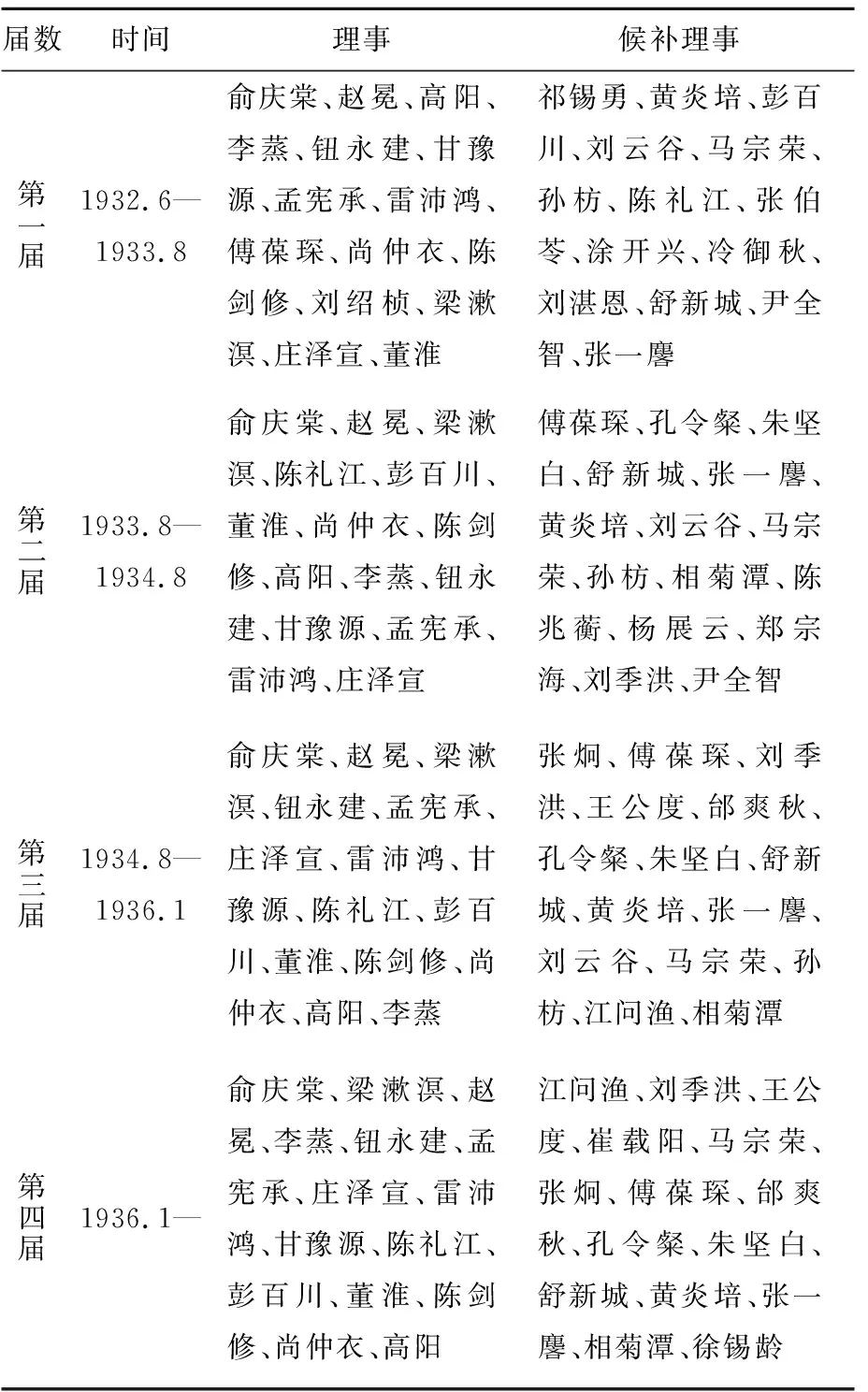

从表2来看,社教社理事会理事更迭幅度不大,发起人基本都被囊括在理事会成员之中,理事会决议主导着社员选举理事的节奏。第一届理事会因加推候补理事梁漱溟为理事,从而出现理事16人、候补理事14人的“不合社章”的阵容,这种局面在次年第二届年会前迅速得到调整,“陈礼江、董淮、彭百川、尚仲衣等四人当选为理事”。[2]常务理事阵容亦由俞庆棠、孟宪承、赵冕调整为俞庆棠、梁漱溟、赵冕。之后按照社章规定,每年理事改选三分之一,连选得连任。从表中可以看出,理事会内部理事与候补理事之间亦有调整, 第二届理事会调整后,江苏省立教育学院教务长兼教授陈礼江、教育部社会教育司科长彭百川由第一届的候补理事成为理事,国立北平师范大学教授傅葆琛进入候补理事名单,江苏省立民众教育馆馆长刘绍桢因去职未再连任。第三届、四届理事与第二届相同,其间虽有改选,但改选理事均连选连任,他们构成了稳定的社教社理事成员名单。

表2 中国社会教育社第一至四届理事会成员更迭一览表(1932—1937年)

资料来源:笔者整理自:《中国社会教育社第一届年会报告》,1933年;《中国社会教育社第二届年会报告》,1933年;《中国社会教育社第三届年会报告》,1934年;《中国社会教育社第四届年会纪念册》,1936年;《承上启下的两次理事会议 第六次会议》,《社友通讯》1933年第2卷4、5期合刊;《两次理事会议纪 第十四次会议》,《社友通讯》1936年第4卷8期。

候补理事历届均有调整,但具体分析并无大幅度变化。为年会顺利在承办地召开,属地教育行政官员或重要筹备人员进入候补理事队伍最为常见,如第二届候补理事中新增孔令粲(山东省教育厅主任秘书)、杨展云(山东省教育厅第三科科长)、陈兆蘅(北平师大,北平为第三届年会召开备选地点之一);第三届理事会新增候补理事王公度(河南省教育厅第二科科长);第四届理事会崔载阳(国立中山大学教授)、徐锡龄(广东省教育厅督学)等先后候补进来。此外还因职务所属进入候补理事队伍,如新任江苏省立南京民众教育馆馆长朱坚白进入第二届候补理事队伍、新任教育部社会教育司司长张炯进入第三届候补理事之列等。第一至第四届候补理事队伍中,中华职业教育社董事黄炎培、大夏大学社会教育系主任马宗荣、中华书局编辑所所长舒新城、前教育总长、苏州善人桥乡村改进会董事张一麐保持稳定;第二至第四届傅葆琛、孔令粲、刘季洪、朱坚白、相菊潭为5位稳定的候补理事。江问渔、邰爽秋、张炯是第三、四届的候补理事。从前三届名单看,只担任一届候补理事的有张伯苓、涂开兴、冷御秋、祁锡勇、杨展云、郑宗海、陈兆蘅,除祁氏因去世外,其他候补理事皆因一年届满而自然卸任。

从理事会规模看,第一届理事会理事与候补理事比例为16∶14,这种“不合社章”的阵容在次年第二届年会前迅速得到调整,之后第二至四届皆为15∶15,总干事一直由俞庆棠担任,自第二届开始,梁漱溟代替孟宪承,与俞庆棠、赵冕组成常务理事三人组。值得注意的是,第一届第一次理事会加推理事梁漱溟,梁氏属于临时理事会时期社员公选出来的候补理事,与同期加推的庄泽宣、董淮在社教界声望相比,梁氏并不符合“未当选之重要省市社员”章程规定。理事会将其加推,并给予3年任期,甚至不惜出现16∶14的不规范布局,如此凸显梁氏的选择背后,与拟借助其乡村建设的社会声望将社会教育从城市推向乡村的布局有直接关系。

二、理事会成员参会情况

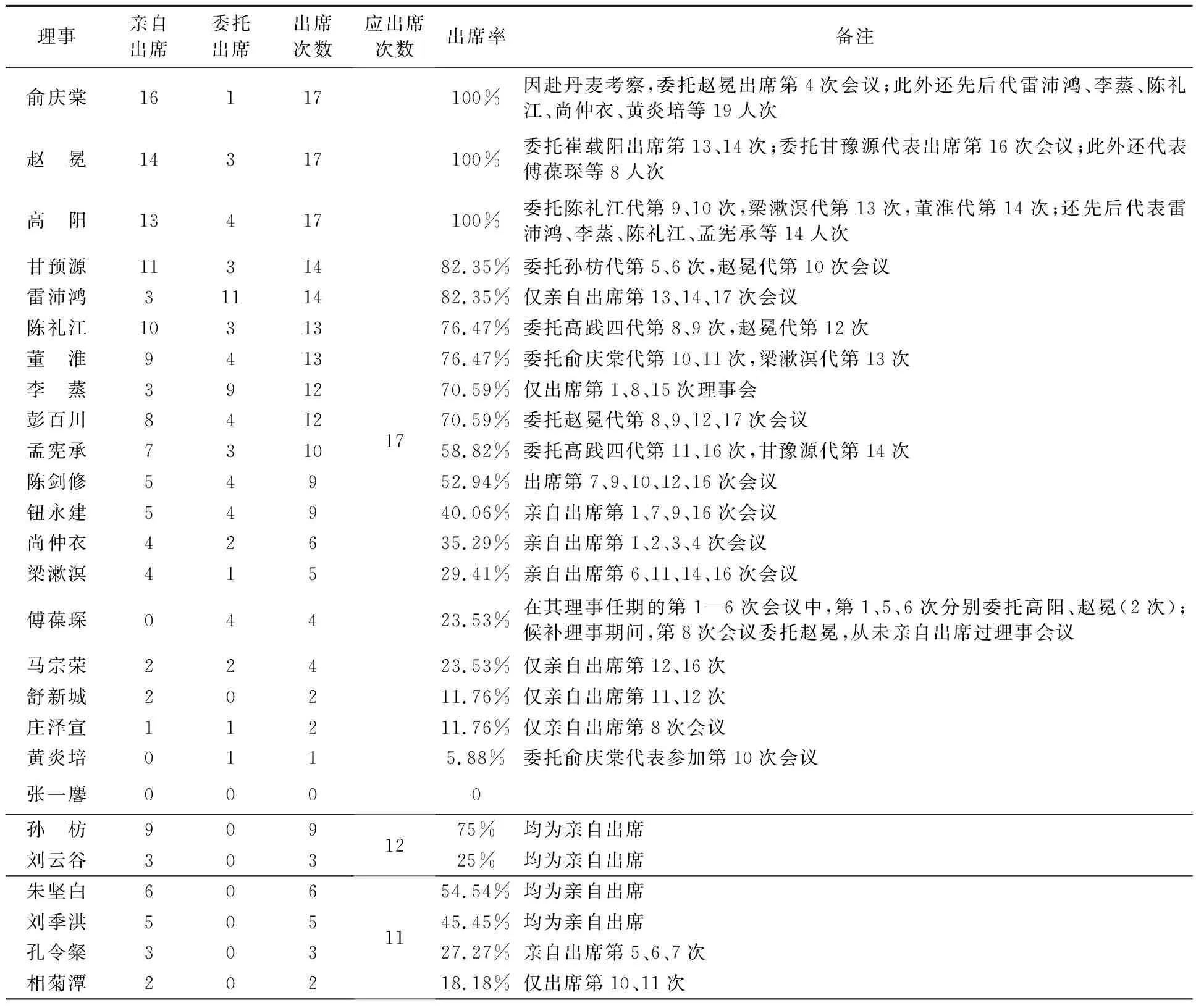

出席理事会会议是理事成员热心社务的指征之一。理事出席理事会情况分为亲自出席、委托人代表出席和请假三种情况,据统计17次会议中仅有两次请假记录②,不具有普遍性,故舍去;个人委托代表出席③计入出席次数。第一至四届理事会成员出席理事会情况如表3所示,大体呈现出其出席情况与社务参与深度、广度呈现出很大程度上的正相关的变化趋势。

表3 中国社会教育社第一至四届理事出席理事会议情况一览表(1932—1937年)

续表3

理事亲自出席委托出席出席次数应出席次数出席率备注尹全智213933.33%亲自出席第5、6次张 炯404邰爽秋134江问渔112王公度201850%亲自出席第9—12次50%仅亲自出席第15次25%亲自出席第12次,委托俞庆棠出席第17次25%仅亲自出席第8、9次崔载阳213刘绍桢213冷御秋033刘湛恩020张伯苓000涂开兴000徐锡龄000650%仅亲自出席第13、14次50%委托甘豫源代第1次50%委托陈礼江代第5、6次33.33%委托高践四代第3次000杨展云202郑宗海000陈兆蘅000366.66%仅出席第5、6次00

资料来源:与表1相同。

表3中出席百分比从高到低顺序显示,常务理事俞庆棠、赵冕和高阳理事均为100%,其中俞庆棠因西欧考察教育委托赵冕参会,此外,俞庆棠还是雷沛鸿、李蒸、黄炎培的“固定”代表,先后承担了19人次的委托。高阳作为江苏省立教育学院的院长,亲自出席13次,委托代表出席4次,且代表他人出席14人次(仅次于总干事俞庆棠)。理事出席情况从高到低排名情况依次为:高阳(17)、甘豫源(14)、雷沛鸿(14)、陈礼江和董淮(13)、李蒸(12)、彭百川(12)、陈剑修(9)、钮永建(8)、尚仲衣(6)、庄泽宣(2)。从出席数据看,工作或曾工作在社教社大本营——江苏省立教育学院更为热心社教社的社务工作。[3]必须指出的是,出席次数排名靠前的雷沛鸿、李蒸亲自出席仅3次,二氏都曾在江苏省立教育学院工作过,担任过主要院务工作。雷氏1933年8月应广西省政府之聘,担任广西省教育厅厅长,他亲自出席理事会第13、14次会议,很大原因是要接洽出席第四届年会社员会后的广西教育考察团,而第17次会议则是他落魄重回江苏省立教育学院教书时出席而已。李蒸坦承“自二十一年重长北平师大以来,已不参与民教事业,仅因个人兴趣关系在中国社会教育社备员而已”[4]。两人教育行政事务繁忙,对亲自出席社教社理事会议有心无力,但作为社教社发起人之一,心系社务,频频委托昔日同事、社教社的理事们作为代表出席。尚仲衣作为发起人之一,在其担任浙江省立民众教育实验学校校长期间,不仅与浙江省立图书馆馆长等一起联手筹办了社教社第一届年会,并热心社务,承担了第二届年会中心议题的分组提案撰写人,因人事纠纷,被迫辞去校长一职,北上国立北平大学担任教授,自此不再参与社教社社务及年会,甚为可惜。

综合表2与表3可见,那些因年会举办进入候补理事队伍中的教育行政人员,比如杨展云、王公度等,他们大多只参与在各自属地年会举办期间的理事会议,谈不上对社务的热心与否。张一麐、张伯苓、涂开兴、徐锡龄、郑宗海及陈兆蘅均为零次,或因社会声望,或因学缘关系,或因年会筹备,他们得以进入理事队伍。相对来讲,基于行政职务所属而进入社教社理事会,如相菊潭、孔令粲、张炯等,则对社教社这个专业学术团体理事会有更大的兴趣。如社会教育司司长张炯在任期间,接连出席了第9、10、11、12次会议,对社务开展有明显行政威权,参会期间曾被理事会委任以下任务,如第10次会议与陈剑修一起负责社址购买过程中与教育部的当面接洽,与吴剑真、马巽伯、朱坚白、董淮组成五人小组,负责草拟各省立民众教育馆推行辅导办法,张氏担任召集人;第11次会议与刘季洪、俞庆棠组成委员会负责答复世界成人教育协会调查中国文盲数来函,与刘季洪、赵冕组成第四届年会中心问题审查委员会;第12次会议共推张氏与陈剑修、刘季洪三人与河南省教育厅厅长李敬斋洽商,请河南省教育厅如何在该省教育经费力求紧缩的情况下酌予补助洛阳实验区补助费等。④山东省教育厅主任秘书孔令粲除出席在山东济南举办的第5、6次理事会议,还曾赴无锡参加第7次会议;相菊潭作为江苏省政府民政厅主任秘书,出席了在无锡、南京召开的第10、11次理事会议。社教社这种基于行政职属选入候补理事的做法,对该社社务在各自属地进展有很大推进作用。

这组数据冲击了黄炎培、马宗荣与俞庆棠、赵冕、陈礼江、高阳等一起作为社教社主要成员并由此形成的“社会教育社主要成员的这种广泛性和专业性”论断[4]。从表3可见,中华职业教育社的核心人物黄炎培、冷御秋、刘湛恩均为委托代表出席,从未亲自出席社教社的理事会议,而且冷、刘二氏仅仅担任第一届理事会成员,之后未再连任。马宗荣、舒新城作为另外两名一至四届连选连任的候补理事,两人出席次数仅为2次,马宗荣从大夏大学社会教育系主任转至江苏省立教育学院任教后,因地利之便才开始注意社教社社务;舒新城作为中华书局编辑所所长,从其出席第11、12次理事会承担的社务看④,与该年中华书局出版社会教育专著日渐增多有直接关系。

这组出席数据也挑战了以往研究中梁漱溟热心社教社事务的论断。在15人理事队伍中,他出席率排在倒数第二位,不足应出席量的30%。揆诸史实,梁一度掌控社教社第二届年会话语权,其《社会本位的教育系统草案》影响颇大,但对于社教社社务,其影响远不及俞庆棠、孟宪承、赵冕、高阳、甘豫源、雷沛鸿、董淮、陈礼江、彭百川、李蒸、钮永建、陈剑修等核心理事。理解了这一点,就会明白社教社第三届、第四届年会中心问题选择,虽遭到梁漱溟吐槽质疑,但依然获得通过的原因所在。实际上,除去乡村建设与社会教育合流的客观形势所趋,两者之间的亲密合作,或许相互借势是最大的内在。社教社成立之初,仅将梁漱溟与黄炎培、张伯苓、张一麐、涂开兴、冷御秋等人一起作为候补理事。之所以社教社理事会第1次会议加推梁漱溟为理事,原因有二:一是梁氏在乡村建设领域的社会声望,对于社教社一个新兴学术团体来讲,请其担任理事,是一个能迅速引发学界、社会注意的捷径;二是梁漱溟之所以心领神会接过社教社的橄榄枝,并在第二届年会前后积极参与,或许将之作为与晏阳初平教会争夺话语权的有力盟友是最大考虑,这一点,从梁漱溟态度转变的时间节点⑤可见一斑。《社会本位的教育系统草案》提案出炉后,梁漱溟专程赴无锡请教,理事会亦“报之以琼瑶”,邀请梁氏在济南年会上作《社会本位的教育系统草案》报告,第6次理事会议上,他以理事身份首次出席亮相,次日在济南千佛山,梁氏以最高票(7票,高于俞庆棠1票)当选社教社常务理事。相对于晏阳初对社教社疏离的态度,社教社因梁氏态度积极,给予梁氏及其乡村建设事业极大尊重和很高评价,并决定将社教社决议案“社会本位的教育系统草案”选取邹平县作为实验地点来加以实验,但并不能以此作为梁漱溟对社教社社务热心与否的依据。

三、理事会成员的社会结构与社会网络

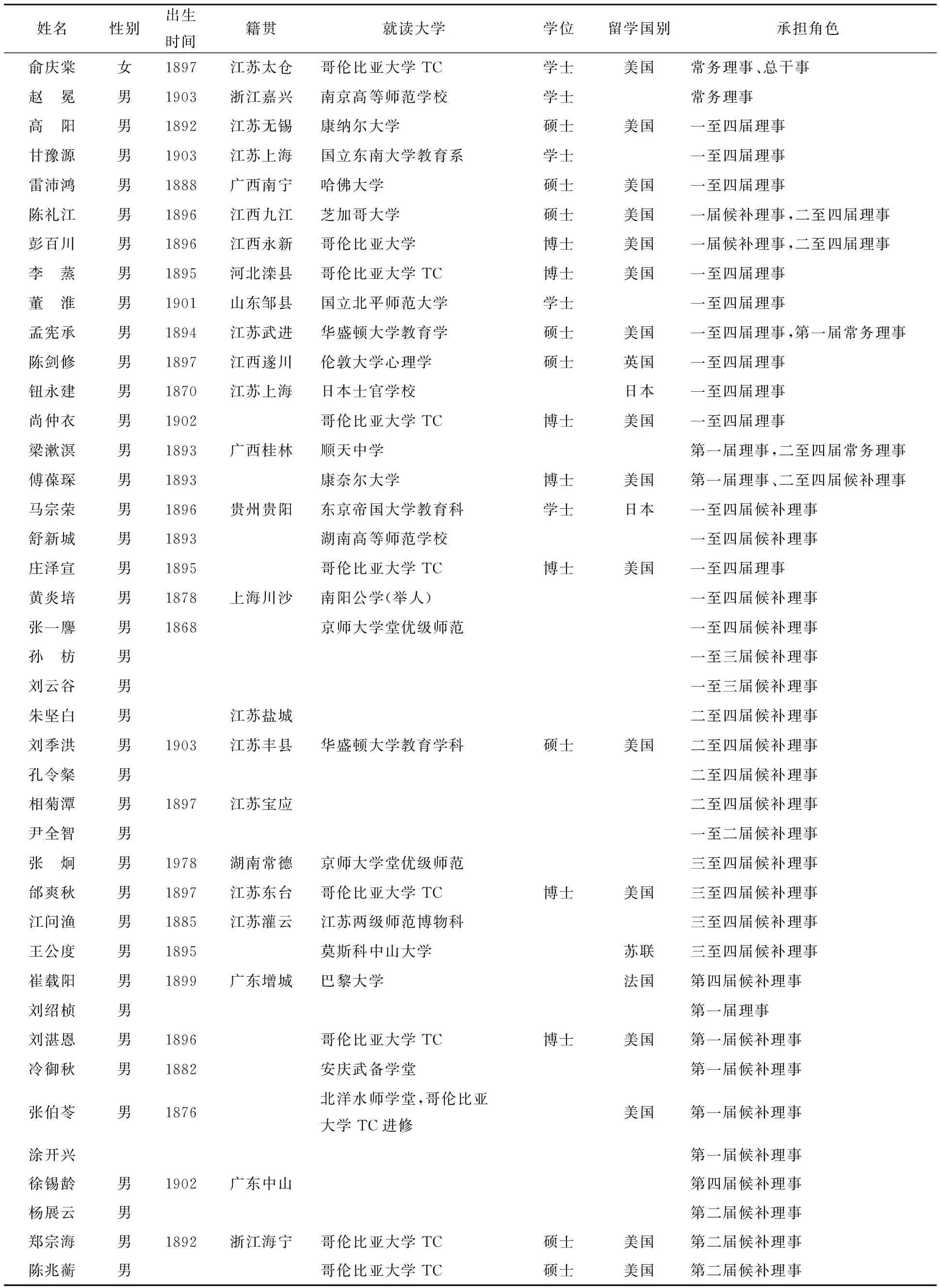

按照社会结构分析框架,理事会成员的籍贯、性别、出生时间、求学经历、所学学科与其在理事会承担的角色等指标,构成了理事会成员的社会结构与社会网络主体,为清晰起见,笔者特列表呈现,并结合表1—3及社教社理事职业分布,对其给予社会学意义上的解读。

从表4可见,先后当选的理事成员的41人中仅有俞庆棠一名女性,她一直担任常务理事兼总干事,是社教社的灵魂人物;从已知出生时间的32名中,1890年以前出生的理事有张一麐、钮永建、张炯、张伯苓、冷御秋、江问渔、黄炎培、雷沛鸿8人,当选24人次(按照4次当选次数计算,下同);1891—1899年间出生的有俞庆棠、高阳、陈礼江、彭百川、李蒸、孟宪承、陈剑修、梁漱溟、傅葆琛、马宗荣、舒新城、庄泽宣、相菊潭、邰爽秋、王公度、崔载阳、刘湛恩、郑宗海共18人,当选58人次,平均每人当选3.22次;1901—1910年间出生的有赵冕、甘豫源、董淮、尚仲衣、刘季洪、徐锡龄6人,当选20次,平均每人当选为3.33次。如果以社教社1931年成立为时间节点,年龄最大的61岁,最小的28岁,常务理事三人组中,俞庆棠32岁、孟宪承37岁,而赵冕年仅28岁,其他理事年龄大多在30—40岁之间,以35—45岁之间最为集中。年富力强,正处于事业黄金发展期的年龄构成,对社教社奋力开拓的集体性格有直接影响。从籍贯看,涵盖了江苏、浙江、山东、江西、河北、河南、广西、贵州和广东,其中以江苏、浙江籍为最多,这样的籍贯分布状态,一方面反映了该时期社会教育发展有明显地域差异性,另一方面也显示了理事当选与地域因素有显而易见的关系。

从已知学历的31名理事看,留学生占主体,留学国别包括美国、英国、法国、日本及苏联,以美国为主体,哈佛大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、康奈尔大学、芝加哥大学等就读的有16人之多,其中又以美国哥伦比亚大学为最多,在留美同学网络中存在留学学校、留学院系的“马太效应”,常务理事俞庆棠,理事彭百川、李蒸、尚仲衣、庄泽宣,候补理事邰爽秋、刘湛恩、郑宗海、陈兆蘅、张伯苓等10人毕业于哥伦比亚大学,占总人数的32.25%。据台湾学者刘蔚之博士考证,1930年在哥伦比亚TC获得哲学博士学位的刘湛恩(导师E.L.Thorndike)、庄泽宣(导师I.L.Kandel)、李蒸(导师F.W.Dunn)、邰爽秋(导师George.D.Strayer)、尚仲衣(导师M.B.Hillegas)等人的导师中,Dunn、Strayer及Hillegas均为Thorndike的学生,[6]这些中国留学生与桑代克(Thorndike)有着直接间接的师承关系。毕业院校的学缘关系,是分析理事会成员社会关系网络的一个必要指标。

表4 理事会成员籍贯、性别、出生时间、求学经历及承担角色

资料来源:笔者整理自《中国社会教育社社员一览》及《社友通讯》相关“社员消息”等。

四、结论

对中国社会教育社理事会召开、成员更迭及参与、成员的社会结构与社会网络等梳理可见,社教社理事会囊括其时社会教育界先进和主要教育行政官员,成员更迭频率不大,从出席理事会频率看,存在一个核心理事群体,其领导权基本掌控在以江苏省立教育学院为主的教授群体手中。理事会成员的社会网络和社会结构表明,当选标准不仅有学术水平高低及对社务关心程度的考量,地域因素、学缘关系、社会声望、留学国别及行政职务都是重要筹码。

领导群体的相对稳定,对维持新兴的社教社发展有重要作用。社教社自成立以来,经费问题一直严重存在,新人入社较少,发起人必须扮演着“保姆”角色,守护着中国社会教育社,唯有如此,才能使得社教社在外无学制体制支撑、内无充裕经费可用的窘境下“突围”,社教社之所以能从众多昙花一现的学术社团中脱颖而出,领导群体保持稳定是关键因素。正是在这个群体领导下,各式新式权力话语得以与社会教育重组,训政、党治文化、地方自治、乡村建设、新生活运动、保甲运动等被轮番嵌入社会教育话语体系,社会教育由普通意义上的教育改造运动升华为社会改造运动,政学两界联手将社会教育推向一个新的高度。日本教育学者新保敦子教授认为20世纪30年代的中国社会教育,既无正式学制保障,又受政府社会教育经费有限的制约,其事业之所以能在全国迅猛发展,端赖于中国社会教育社的存在。[7]中国社会教育社理事会的此种架构为联络同志、扩大社务提供极大便利,为其迅速发展并成为全国性学术团体提供了坚实的组织保障,但从上文分析来看,也一定程度上背离了他们所追求的西方学术社团遵循的民主精神和民主程序,缺乏对新成员的吸纳力,成为一把双刃剑。社教社虽有严格的选举程序,但理事会的成员更替存在“同仁化”“包办化”的嫌疑。例如,常务理事俞庆棠希望能为该社注入一点活力,1934年召开的第10次理事会上,当其再次被推选为事务所总干事时,俞“恳辞”,决议给予“挽留”;1936年在广州召开年会期间,在常务理事赵冕未参会的情况下,俞庆棠、梁漱溟将其推为总干事,希望能借此机会实现更迭,远在无锡的赵冕得知消息后,马上向理事会递交了“辞去常务理事”的辞呈,因为总干事要由常务理事互推产生,赵冕这种“釜底抽薪”的办法收到奇效,“决议总干事一职由常务理事商定,报告下次会议”,半年后召开的第16次会议赵氏采取委托代表出席,从该次会议达成的决议来看,总干事更迭一事不了了之。实际上,作为一个学术团体,超稳定的理事会成员组成并非优势,作为模仿西方而创建的纯学术团体,成员流动是其开放性与民主化的重要外在表征,是促进其正常发展和成长的先决条件。上述现象的出现,展现了迈向现代化道路上中国学术团体新陈代谢的过渡性质,传统与现代、开放与封闭、区域与整体交织在一起。

理事会成员学历组成也为这种“新陈代谢”作了注脚。不同于同时期中国科学社等留美、留日学生之间的壁垒森严构成,社教社理事除去欧美,留学国别中有两名留日的成员,其中一名是中华学艺社(留日学生组成的学术社团)的核心成员马宗荣。而且,除去有不同留学背景的成员外,国内大学毕业生,如南高师的赵冕、东南大学教育系毕业的甘豫源、北平师范大学毕业的董淮也侧身其中;理事中张一麐、张炯均毕业于京师大学堂优级师范,黄炎培毕业于南阳公学,他们三人都是旧式功名出身;梁漱溟作为新儒家的代表,他仅有顺天府中学的文凭。理事会成员的学历布局,为调合域外观念和传统文化打下坚实基础,理事甘豫源曾多次表示:“(社会教育)热烈地企图着教育制度的中国化,教育学术的中国化,是则对于模仿得来的教育必欲加以改造无疑。”[8]在讨论和进行社会教育制度设计时,“我们自愿把我们的教育制度‘土化’,使它富有当时当地色彩,而且使它能根据当时当地的需要,复把握当代的问题核心,而谋有所以应付外来的要求,解决骤起的事变。”[9]随着新儒家梁漱溟加盟,更加大“致敬传统”的力量,与近代学校教育相比,它表现出来更多的是延亘而非断裂,社会教育和解决中国“文化失调”联系起来,民众学校、民众教育馆等社会教育形式,承担起传统学校教育的地方文化教育中心的责任,中国传统教化被作为近代社会教育的远祖纳入知识谱系,[10]而方兴未艾的乡村建设则作为社会教育的新方向树立起来。在这种碰撞中,作为体制内的知识精英,理事们以社教社为平台,思想不断碰撞,在新的社会结构中迅速转化并构建出新的知识图景,并进而影响到社教社对国内社会教育设计的走向,这些作为社教社背后的思想体系,决定了社会教育“以教育改造达社会改造”目标以及作为建构国民意识形态工具的想象图景。

注释:

①从当选票数看,当时主流的社会教育界人士票数占据主导地位,黄炎培(25)、梁漱溟(15)、张伯苓(15)与俞庆棠(102)、高阳(94)、李蒸(82)等高票数不可同日而语。

②会议记录中有两次显示理事们的请假情况:(1)理事会第1次会议中“黄炎培、马宗荣、祈锡勇、刘湛恩、张伯苓等,因事未到”;(2)理事会第15次会议,“梁漱溟、庄泽宣、舒新城、陈剑修、孔令粲等理事均有来信,除陈先生请俞代外,余均请假”。详见:大白:《社务发展之前前后后》,《社友通讯》,1932年第1卷1期;《第十五次理事会议记》,《社友通社》,1936年第4卷9期。

③之所以计算进来的理由,是代表人可以代理事投票或议论、履行社务之责,1934年8月在河南召开理事会第8次会议,山东邹平县长王怡柯代表梁漱溟出席参与4件社务。详见:《两次理事会议记录 第八次会议》,《社友通讯》,1934年第3卷4期。

④详见《第十次理事会议记》,《社友通讯》,1934年第3卷5期;《第十一次理事会议记》,《社友通讯》1935年第3卷10期;《理事会第十二次会议记》,《社友通讯》1935年第4卷4期。

⑤1933年2月教育部民众教育专家会议,他抛出的“以社会教育为本而建树一系统”方案,引发多位社教专家的兴趣,并即席推定钮永建、高践四、陈礼江、孟宪承和梁漱溟等5人组成委员会,由梁氏担任执笔之责。详见:梁漱溟:《社会本位的教育系统草案》,《教育与民众》,1933年第5卷1期。