“部定大学用书”的编辑与民国高等教育(1940-1949)

2018-10-15乌力吉

张 林,乌力吉

(1.信阳师范学院 历史文化学院,河南 信阳 464000;2.内蒙古师范大学 科学技术史研究院,内蒙古 呼和浩特 010022)

民国前期,大学普遍使用外文原版教科书或教授自编中文讲义进行教学,这不利于中国高等教育的进一步发展;1930年代,商务印书馆等出版社出版了一批中文大学教科丛书,这些丛书虽然在一定程度上规范了大学教科书的使用,但推广过程中却遇到了很多困难。为加强大学教科书的规范化,1940年国民政府教育部推出部定大学用书,这套丛书是中国近代史上第一部由政府组织编译的中文大学教科丛书,它不仅囊括了当时大学开设的大多数科目,而且还根据使用范围的不同分为各院共同必修用书、分院必修用书、分系必修用书和分系选修用书。部定大学用书的出版翻开了中国“教育文化史的新页”[1],促进了近代中国高校的学术发展。本文谨在前人研究的基础上,结合新史料来探讨该部丛书的编辑与出版的背景、过程以及对中国高等教育的影响等。

一、部定大学用书出版之前大学教科书的使用

部定大学用书出版之前,国内大多数高校都使用外文原版教科书教学,有些高校则以教授自编中文讲义作为教科书;1930年代,商务印书馆、中华书局等出版社出版了“大学丛书”“大学用书”等一批中文教科书,并在高校推广使用。但是,无论是外文原版教科书,还是“大学丛书”等中文教科书,在使用过程中都存在着一些问题。

1.外文教科书和自编中文讲义的使用及其不足

中国近代高等教育制度的创建,是借鉴和吸收西方高等教育经验的结果,因此从一开始中国的高等教育就烙上了西式教育的烙印,这不仅体现在教育制度上,还体现在使用的教科书上。1933年,著名教育家任鸿隽曾对当时大学使用的理科教科书作了一项调查,发现在物理、化学、生物和算学等学科的教学中,外文教科书所占比例分别为95%、95%、84%和100%。[2]由于课堂教学普遍使用外文原版教科书,所以授课时也普遍使用外语,这种情况在民初高校数量和在校人数都很少的情况下,尚能起到促进大学各科教材的正规化建设、促进大学课程、教法及教育理念全面革新的作用[3],但随着中国高等教育的发展,外文教科书对高等教育所起到的束缚作用越来越明显。

1931年4月,蔡元培发表了《国化教科书问题》的演讲,总结了大范围使用外文教科书的弊端:首先“靡费时间与脑力”。外文与外语对于国人而言只是获取知识的一种工具,“今欲具备此项工具,动辄耗费青年们五六年的光阴,最活泼时期的脑力,……为最不经济的办法”。其次“与国情不适合”。外文教科书中所举实例大多取自外国,中国学生“学习时不免有隔膜惝恍的弊病,将来出而应世,亦不能充分应用”。最后“足为普及教育的障碍”。购买外文教科书和外文参考书大大加重了学生的经济负担,学习外语也占据了学生很多的精力和时间,这限制了“寒酸子弟”的求学道路,成为普及高度教育的障碍。

除外文教科书外,一些大学还采用教授自编中文讲义作为教科书。中文讲义固然有助于西学传播和课堂教学,但其弊端也显而易见。受编写时间仓促的影响,中文讲义大多缺乏系统性和连贯性,质量参差不齐,而且由于各校教师对专业知识的理解不同,对术语的解释就不尽相同,学生的理解因此千差万别,学术交流也就受到了极大限制。所以外文教科书和中文讲义的使用,无疑阻碍了中国高等教育的进一步发展。从1930年代初起,针对大学“多采用外国文本子,……多用原文教学”的现状,以蔡元培为代表的一批知识分子提出要把高校“所应用的各项教科书——社会科学或自然科学的——,除外国文而外,都应当使之中国化。……除开外国文学一项,其余各种科学,都应该采用中国文做的教本”[4]。于是商务印书馆、中华书局等出版社筹划并出版了一批中文大学教科丛书,并在国内大学推广使用。

2.“大学丛书”和“大学用书”的出版、推广及其困境

1931年9月,受蔡元培演讲和其他因素的影响,时任商务印书馆总经理的王云五决定组织编译中文大学教科丛书:“国内大学之不能不采用外文图书者,自以本国无适当图书可用,而其弊凡任高等教育者皆能言之。本馆见近年日本学术之能独立,由于广译欧美专门著作与鼓励本国专门著作;窃不自揣,愿为前驱,与国内各学术机关各学者合作,从事于高深著作之译撰,期次第贡献于国人。”[5]1932年,王云五请蔡元培领衔,并邀集高校和科学社团的负责人组成“大学丛书委员会”,筹划编译“大学丛书”。1933年“大学丛书”开始出版,至1937年共出版专著200多种[6]184。继商务印书馆之后不久,中华书局也先后推出91种中文大学教科书,是为中华版“大学用书”。“大学丛书”和“大学用书”出版以后开始在高校推广使用,有些专著很快取代了原来的英文教科书,成为当时大学通用教科书。其中最具代表性的著作之一就是萨本栋所著《普通物理学》,该书“书成便被各大学广泛使用,很快取代了以往的英文教科书,并获得中国高等教育界的普遍赞赏,……在国内流行达20余年之久”[7],然而由于缺少周密的出版计划,加之出书过程中不得不考虑经济回报,“大学丛书”和“大学用书”种类虽多,但未能包含当时大学开设的所有科目;此外这些教科丛书的推广效果也不是很理想,“大学丛书”200多种专著“多数是亏本的”[8],而在数量和质量上更逊一筹的“大学用书”推广效果还不及“大学丛书”。

1937年全面抗战的爆发更加剧了“大学丛书”“大学用书”的出版和推广难度。当时商务印书馆、中华书局等著名出版社的总部都设在上海,淞沪会战期间,这些出版社不得不仓促迁移。迁移过程中不仅损失了大量资产,还损失了大批技术人才。同时,战争造成的全国性动乱使出版社很难再有效组织专家编译中文教科书,而资源的严重匮乏也对教科书的出版工作造成了巨大冲击。以商务印书馆为例,抗战爆发后,商务总部不得不迁往内地,印刷设备损失严重,大批技术人才滞留上海,“大学丛书”的出版任务不得不转交给香港分馆。[6]240-244尽管如此,丛书的出版还是受到了严重的影响,1933—1937年“大学丛书”平均每年出版专著50余种,1938—1940年每年只能维持在10种左右[9],印刷数量也大不如前。中华书局的形势更加不容乐观,其“大学用书”的出版在战争爆发后几乎陷入停滞。

二、部定大学用书的筹划与编辑

就在“大学丛书”和“大学用书”等中文大学教科丛书的出版和推广难以为继之时,国民政府教育部决定集中力量编译和出版“部定大学用书”,并成立了“大学用书编辑委员会”。1940年9月,该委员会在重庆召开了第一次全体委员大会,拟定了编辑体例及审查办法,并商定丛书出版次序。

1.“大学用书编辑委员会”的成立

为编辑部定大学用书,国民政府教育部首先统一了混乱繁杂的高校课程设置,1938年教育部拟定并颁布了“各院校共同必修科目及分系必选修科目”[1],并要求各高等院校限期施行。1939年,教育部感于各高校“教材深浅无一定标准,且时有违反国情、不切实用之事实”[10],而“商务印书馆、中华书局等,……广约各校教授编辑而成之‘大学丛书’及‘大学用书’,……教本虽多,尚未能遍及于所有科目。且国难期间各方经费均感困难,原有出书计划,亦颇受影响,乃决定以政府力量完成此举。于是设立一大学用书编辑委员会,聘现任定各校教授及曾为教授而于某一科目学有专长、素受社会推重者,担任委员”[11]。

编辑委员会的“委员分聘任及当然两种,聘任委员计有冯友兰、张其昀、朱光潜、蒋廷黻、闻亦多、童冠贤、吴景超、张奚若、史尚宽、周鲠生、孙光远、严济慈、曾昭抡、钱崇澍、李四光、顾毓琇、茅以升、刘仙洲、胡庶华、张洪沅、邹树文、沈宗瀚、曾省、马寅初、何廉、颜福庆、汪元臣、谢循初、孟宪承、常导之、萨孟武、赵兰坪、孙寒冰、孙国华、洪兰友、刘振东、张道藩等37人,当然委员为教育部司长吴俊升、章益,秘书刘季洪,科长陈东原,教科书编辑委员会主任委员许心武、国立编译馆长陈可忠,主任郑鹤声,康清桂,翟桓等9人”[12],后又加聘黎东方、李炳焕、谢霖、吴南轩、伍蠡甫、郭任远等6人为委员,总计52人。[13]经教育部指定,由吴俊升、许心武、陈可忠三人组成首届常务委员会,并由陈可忠兼任秘书,以处理日常事务。

1940年,教育部公布“教育部大学用书编辑委员会章程”,明确了编辑委员会的具体职责是“一、拟定及审核大学用书之编辑方针;二、计划大学用书之编辑事项;三、计划优良大学用书之选择与介绍事项;四、拟定本会之各项章则事项;五、其他部长交办事项”[14]。章程规定委员会全体委员会议每半年召开一次,常务委员会议每三个月召开一次;此外还规定委员会为“增进编辑工作效能”,可以根据“大学学科之类别分设各组”,组成各组委员会。同年9月,大学用书编辑委员会在重庆召开第一次全体委员大会,有29人出席,大会“通过编辑体例及审查办法等案,并推定各科目撰稿人选与审校人选”[12],还决定先编译各学院共同科目用书,次及各系必修科目用书,再次及各院系选修科目用书。[15]505

2.部定大学用书的编辑方式

根据编辑委员大会商定,“部定大学用书之编译方法:一为采选成书。系就坊间已印行之大学丛书,加以甄选。……二为公开征稿。各学院共同必修科目及各学系必修选修科目用书,俱在征求之列,……登报征求稿件,藉收众擎易举之效。……三为特约编著。为求早日完成大学各科用书起见,并特约专家编著各科用书,……经审校修订,呈部核定,付印出版。”[11]

在确立了编译方法之后,部定大学用书的编辑工作很快就展开了。首先,对于国内已出版的中文大学教科丛书,只要其内容合于教育部公布的课程科目标准,即可分类选用,并编成“初选书目表,分请各科用书审查专家审查”,凡是审查合格的专著,重印时只需在封面上加印“部定大学用书”字样,封面内依然注明该书原属的丛书名称,专著内容在征得作者同意后可作细微改动[13]。其次,公开征稿分期分批进行,各学院共同必修科目如“哲学概论、科学概论、高等数学、微积分、数学、化学、生物学、地质学、政治学、经济学、民法概要、法学通论、应用力学、材料力学、投影几何、工程画、建筑初则及建筑画、初级图案、阴影法、木工、植物学、动物学、农学概论或农艺、经济学或农业经济、商业史、经济地理、财政学、会计学及人类学等”之用书征稿时间至1941年3月底截止,各学院分院共同必修科目如“教育概论、教育心理、中等教育、普通教学法等”之用书征稿时间至1942年3月底截止,各学院分系必修与选修科目用书则不限征稿期限[16]。最后,对于公开征稿“无人应征或已有人应征而稿件经审查未必采用”的科目用书,分别特约专家编著,被约专家人选由各分组委员会确定一到三人,之后再由常务委员会从中选择一人,进行约稿[13]。

三种方式所编辑的各科用书均须经过“初审、复审及校订三步”,初审由国立编译馆负责,初审合格者送交各组审查委员会三位委员进行复审,经两位以上委员通过的复审合格者再由审查委员推定一人进行校订,经校订的书稿返还原著者修订,之后再提交常务委员会,经讨论通过后方能“交国立编译馆以部定大学用书的名义印行”。虽然严格的编审制度有助于提高部定大学用书的质量,但繁琐的审查流程却迟滞了该丛书的编辑计划。因此,1944年编辑委员会常务委员会鉴于部定大学用书审查“手续繁多,颇费时力,且各科专家散处各地,书稿由邮往返递寄,亦耗时日”,改定了审查制度,“每稿只须初审一次,复审一次,认为合格,即付校订。”[11]此外,教育部还对每位著译人支付版税的15%作为报酬,以此来鼓励学者们积极参与部定大学用书的编译工作。

三、部定大学用书的出版及意义

部定大学用书从1940年开始编辑,至1947年共完成250种专著的编译[17]1484,此外还有157种专著正在特约专家编译;至1949年国民政府败退台湾时,部定大学用书共出版专著达300多种,不仅促进了中国近代大学课程和教科书的规范化,同时对中国近代大学的学术化也有积极意义。

1.部定大学用书的出版概况

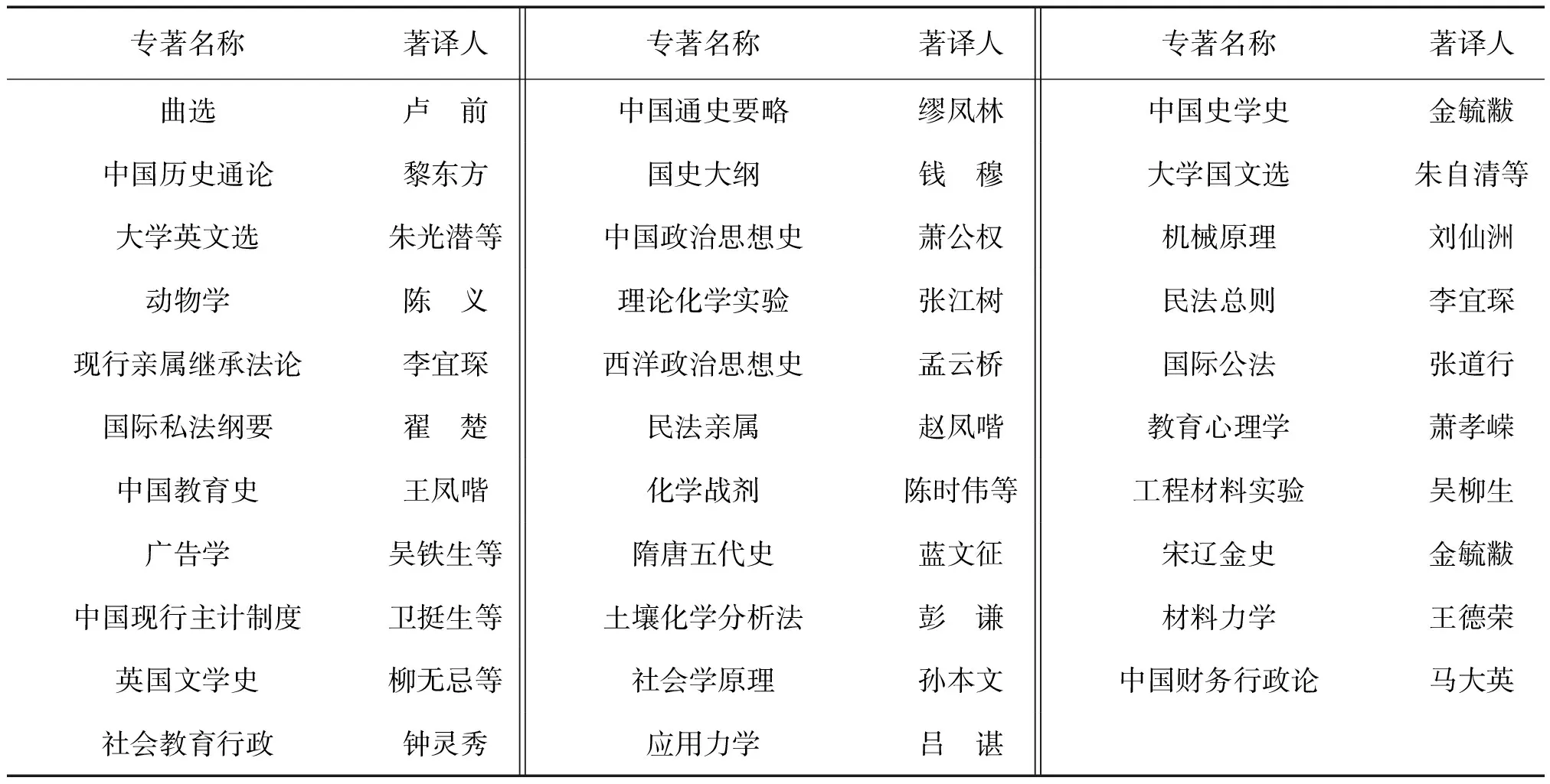

1947年底,部定大学用书“已出版者42种,在印刷中者51种,在原著译人修订中者29种,在审校中者17种。……已特约专家编著中者,……计有文学院44种,理学院30种,法学院23种,师范学院5种,农学院16种,工学院12种,商学院8种,医学院19种”[15]505。其中,已出版的42种部定大学用书有32种被《第二次中国教育年鉴》收录,谨将这些专著的名称及著译人摘录如表1。

表1 《第二次中国教育年鉴》收录的部定大学用书已出版的专著Tab.1 The Published Books of “Ministry of Education approved University Textbooks” included in the “Second Chinese Education Yearbook”

*注:《第二次中国教育年鉴》中收录的书名为初版,再版时书名有所变更的有《现行亲属继承法论》(更名为《现行继承法论》)、《民法亲属》(更名为《民法亲属编》)。

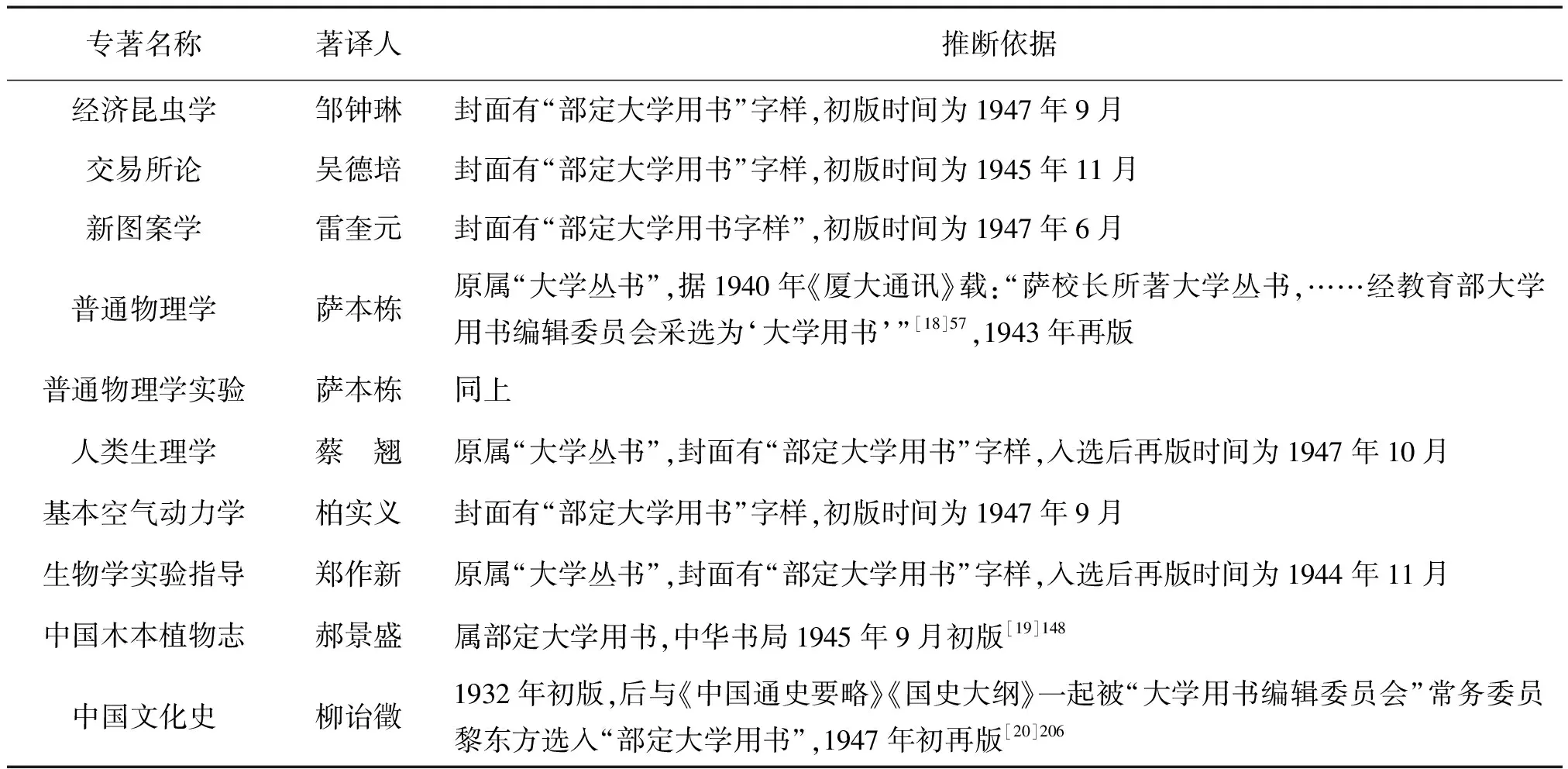

显然,另有10种已出版的部定大学用书没有被《年鉴》收录,笔者根据相关资料推断这10种专著是《经济昆虫学》《交易所论》《新图案学》《普通物理学》等,具体推断依据如表2。

表2 1947年底已出版的另外10种部定大学用书及推断依据Tab.2 Another 10 kinds of Published Books of “Ministry of Education approved University Textbooks” at the end of 1947 and the Basis for Inference

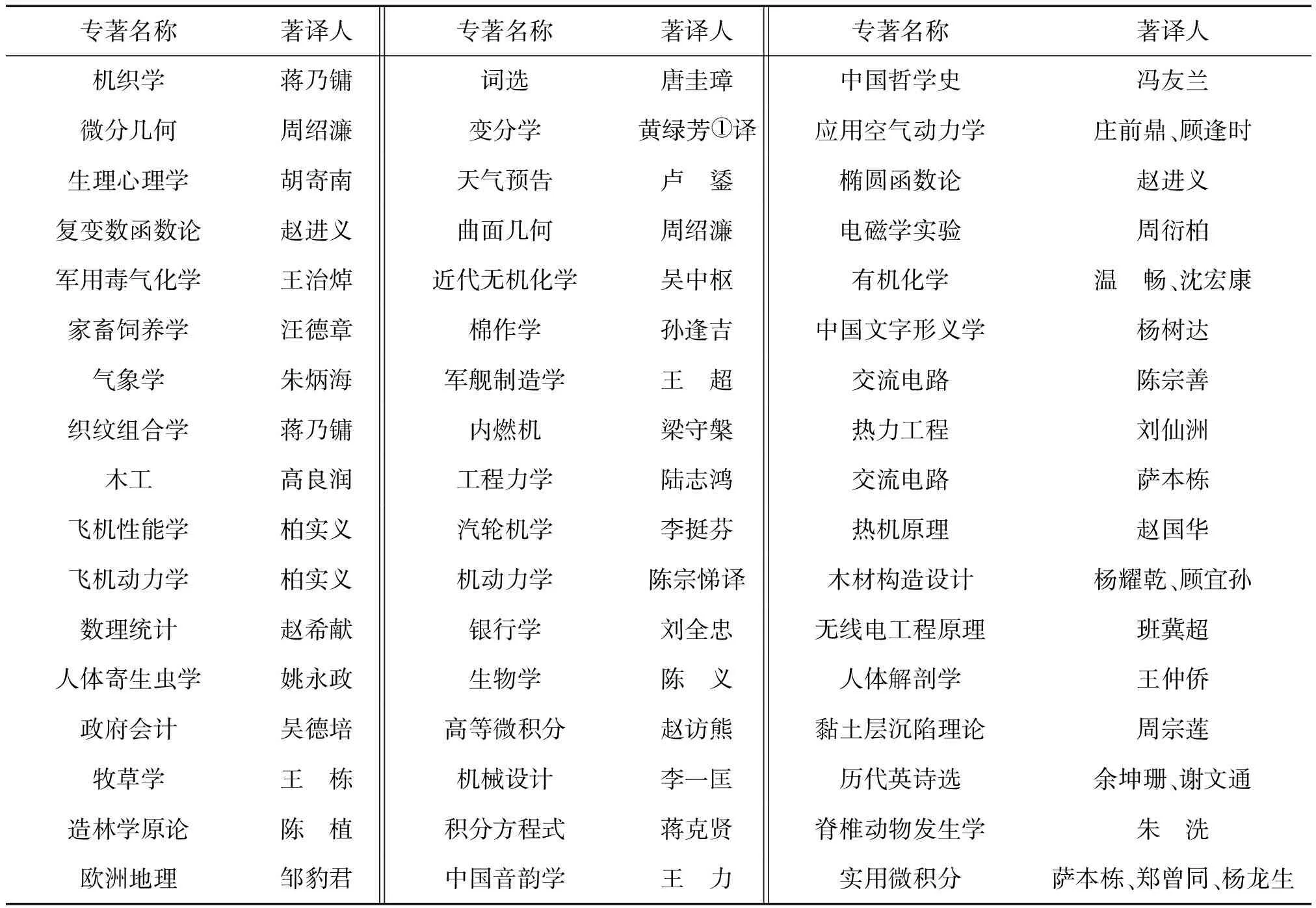

另有51种正在印刷的部定大学用书,其信息如表3:

表3 1947年底正在印刷中的部定大学用书[15]506-507Tab.3 “Ministry of Education approved University Textbooks”in print at the end of 1947

①叶再生主编之《出版史研究·第三辑》作“黄绿芬”(北京:中国书籍出版社,1995:195),实误。黄绿芳,另译有《行列式之理论及其应用》《代数学引论》等。

部定大学用书原计划出版1000多种,但由于该部丛书编辑期间中国一直处于战乱不断的局面,国民政府无法投入太多的精力和资金,加之丛书最初的编审流程过于繁琐,所以至1949年总计才出版专著300多种,此后虽然在台湾继续冠以“部定大学用书”的名义出版,但在大陆的历史却基本终结了。

2.部定大学用书出版的历史意义

虽然部定大学用书最终只完成了原计划3/10左右的出版量,但作为中国近代史上第一部由政府主导编辑的中文大学教科丛书,它的编辑和出版对于中国高等教育的发展依然也具有不可忽视的意义。

首先,部定大学用书的编辑加速了大学课程的规范化。民国时期“我国大学课程,向由各校自定,漫无标准”[13],仅经济系一系全国各大学所设科目即达数百种之多,这不仅导致了高校所用教科书质量参差不齐,还阻碍了高校之间的学术交流。为编译部定大学用书,1938年陈立夫接任教育部长以后,先后召开两次大学课程会议,陆续颁布和修订了大学各学院共同必修和分系必修科目表,强化了大学课程的规范化设置,使之与国家文化、建设目标相吻合[21]20-21。

其次,部定大学用书的出版和推广促进了大学教科书的规范化。民国前期“中国大学……多采用西文教本,不但教材深浅无一定标准且时有违反国情,不切实用之事实,流弊所及,贻害殊深”[10]。虽然商务印书馆等出版社出版了一批中文教科丛书,但既没有系统的编译方案,又无法承受战乱的影响,因此整体而言推广效果不是很好。部定大学用书则是在联合了各种社会力量、进行了周密和长期的策划、经过了严格的审查之后才出版的,它既有系统的编辑、出版方案,又能借助政府的力量在大学推广,因此有力地改变了大学普遍使用不同版本外文教科书的局面,促进了近代大学教科书的规范化进程。

其三,部定大学用书的编译推动了中国大学的学术进步。民国时期的大学之所以采用外文教科书,最根本的原因之一还是当时的中国属于“文化落伍的国家”,想要获取现代科学文化知识,不得不采取这种“不得已的过渡办法”[4]。然而,随着高等教育和科学教育的发展,国内逐渐出现了一批高学术水平的知识分子,并具备了自编大学教科书的能力。部定大学用书的编译为这些知识分子提供了一个展示学术能力的平台,而严格的审查制度和相对丰厚的稿酬催生了一批高水准的大学教科书,其中的很多专著即使在1949年以后依然在大陆一版再版,成为中国学术界公认的权威著作。这无疑证明了部定大学用书的编译对中国的学术发展所起的促进作用。

余 论

由于部定大学用书是在国民政府教育部的主持下编辑的,所以在这部丛书推广之初就有学者将其视为国民政府妨害学术自由、管控高等教育的证据之一。诚然,部定大学用书的出版和推广确实有利于国民政府对高等教育的控制,但整体而言,编辑部定大学用书是利大于弊之举。首先,编译中文大学教科丛书是符合历史趋势之举。随着中国高等教育的发展,高校大范围使用外文教科书的弊端越来越明显,编译中文大学教科丛书已经成了当时教育界、科学界和出版界等的基本共识。其次,以官方力量编辑中文大学教科丛书符合中国国情。西方一些国家大学教科书一般由出版社根据政府所颁布的课程设置自行组织编写,并自由竞争,这既能保障教科书的质量,也能保障学术自由;但是在科学文化力量还很薄弱的民国,非官方力量难以保障大学对教科书的需求,只有政府才有能力持续出版和推广中文教科丛书。再次,部定大学用书因价格优势受到普遍欢迎。抗战期间由于日本的长期侵略和封锁,学生的购买能力严重下降,越来越难以承担外文教科书带来的经济压力;虽然部定大学用书整体质量稍逊于外文教科书,但价格便宜很多,加之书稿大都由学界著名专家提供,因此很受学生欢迎。最后,部定大学用书对学术自由的妨害微不足道。部定大学用书推广以后,“各校仅可采用大学用书为主要或基本教材,除此而外,教授仍可自由讲授”[13];陈立夫也曾指出,编辑和推广部定大学用书的目的在于“学术之中国化,……(部定)大学用书……只供大学教员学生之采用或参考,并未限制各校必须采用为课本,……部分学者专家,以为妨害讲学与研究的自由,实属误会”[22]253。所以,部定大学用书的出版和推广对于中国近代大学教科书的规范化建设和高等教育的发展起到的积极作用要远远大于其对高校学术自由的妨害,整体上要给予肯定评价。