脑血管介入患者术前焦虑的心理护理干预效果研究

2018-10-15萧莉

萧莉

近年来, 脑血管疾病发生率呈不断上升趋势, 临床对该类疾病的治疗常采用介入治疗方法。由于患者对该治疗方法缺乏正确的认知, 术前常存在恐惧、焦虑等负面情绪, 不仅影响患者生活质量, 而且给手术的顺利进行和手术效果也造成很大负面影响。因此应探讨有效的护理方法以减缓患者焦虑情绪。资料表明, 心理干预对改善术前焦虑、紧张等负性情绪有较好的作用[1]。本文对脑血管介入患者术前焦虑的心理护理干预效果进行分析。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择本院2015年1月~2017年10月收治的107例采用介入治疗的脑血管疾病患者, 所有患者均经血管造影检查确诊。排除合并恶性肿瘤、严重肝肾功能疾病、精神病患者。随机将患者分为观察组(54例)和对照组(53例)。观察组中男29例, 女25例;年龄41~77岁, 平均年龄(59.02±6.01)岁;脑梗死18例、蛛网膜下腔出血13例、脑动脉瘤栓塞术11例、颅内动脉狭窄12例。对照组中男30例, 女23例 ;年龄 42~76岁 , 平均年龄 (58.94±5.65)岁 ;脑梗死19例、蛛网膜下腔出血14例、脑动脉瘤栓塞术10例、颅内动脉狭窄10例。两组患者性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 对照组给予常规护理, 包括病情观察、术前准备、健康教育等。观察组在对照组基础上给予心理护理干预, 具体内容如下。①心理疏导:护理人员多与患者进行沟通, 鼓励患者进行倾诉, 注意倾听患者的想法, 了解其负性情绪的原因及心理需求, 根据患者的文化程度、接受能力、兴趣、性格等制定针对性心理护理措施, 对其进行心理疏导。让其宣泄负性情绪。为患者介绍成功案例, 提高其治疗依从性。②认知干预:了解患者对疾病的认知情况, 对其进行针对性健康教育, 介绍疾病的相关知识、治疗方法、介入治疗的意义、效果、注意事项等, 纠正患者错误认知, 增强其对疾病和手术的正确认识, 增强其心理承受能力[2]。术前带患者参观手术室, 介绍相关器械设备, 以减少其对介入手术的疑虑。③放松训练:通过阅读、聊天、听音乐等方式转移其注意力,减少对疾病的关注, 放松精神, 以平稳的心态对待手术。同时教会患者应对焦虑、烦躁等方法的技巧和方法, 使其正确应对心理问题。指导患者平卧在床上, 双眼微闭, 两臂置于身体两侧, 指导患者进行深吸气-慢呼气、握拳-松开的练习, 使其身体各关节、肌肉处于放松状态[3]。④环境干预:保持病房安静、空气清新, 定时消毒和通风, 室内光线柔和,在病房内摆放绿色植物, 撤离不必要的仪器设备, 物品摆放整齐, 采用鲜明的安全识别标识, 以增加患者安全感, 提高其生理舒适度, 从而促进其睡眠。

1.3 观察指标及判定标准 观察比较两组护理前后SAS评分、SDS评分、睡眠质量评分以及满意度。采用SAS和SDS对两组患者的焦虑和抑郁情况进行评价, 总分均为80分, 分数越高表示焦虑、抑郁情况越严重。自行设计调查表对两组患者进行满意度调查。采用阿森斯失眠量表(AIS)[4]对患者睡眠质量进行评估, 总分8分, 分数越高表示睡眠质量越差。

1.4 统计学方法 采用SPSS23.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

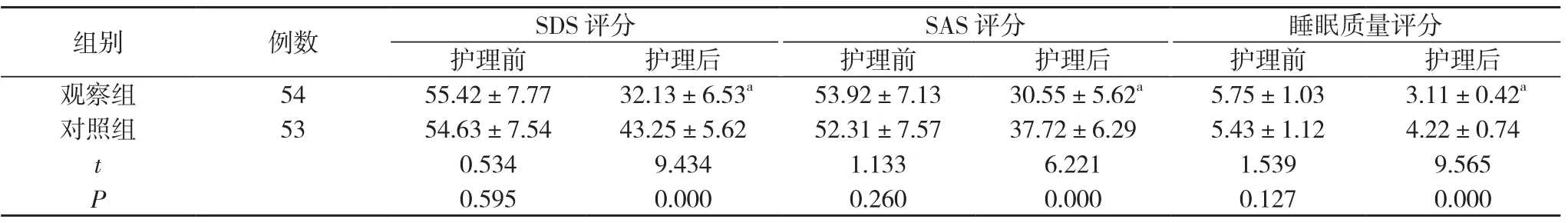

2.1 两组护理前后SDS评分、SAS评分、睡眠质量评分比较 护理前两组SDS评分、SAS评分、睡眠质量评分比较差异无统计学意义(P>0.05);护理后, 观察组SDS评分、SAS评分、睡眠质量评分均低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

表1 两组护理前后SDS评分、SAS评分及睡眠质量评分比较(±s, 分)

表1 两组护理前后SDS评分、SAS评分及睡眠质量评分比较(±s, 分)

注:与对照组比较, aP<0.05

组别 例数 SDS评分 SAS评分 睡眠质量评分护理前 护理后 护理前 护理后 护理前 护理后观察组 54 55.42±7.77 32.13±6.53a 53.92±7.13 30.55±5.62a 5.75±1.03 3.11±0.42a对照组 53 54.63±7.54 43.25±5.62 52.31±7.57 37.72±6.29 5.43±1.12 4.22±0.74 t 0.534 9.434 1.133 6.221 1.539 9.565 P 0.595 0.000 0.260 0.000 0.127 0.000

2.2 两组满意度比较 观察组满意度为 96.30%(52/54), 对照组为83.02%(44/53), 观察组满意度高于对照组, 差异具有统计学意义 (χ2=5.11, P<0.05)。

3 讨论

脑血管介入治疗具有微创、创伤小、效果显著等特点被用于脑血管疾病的治疗。但由于该方法属于新兴治疗技术,多数患者了解较少, 容易产生烦躁、恐惧、焦虑等不良情绪反应。而这些反应可能通过神经内分泌的变化对机体的脏器机能产生影响, 导致生理功能紊乱[5]。同时不良的情绪障碍也会对疾病的治疗和恢复产生不良影响, 不利于治疗和护理工作的正常开展和预后质量的提升[6,7]。因此 , 对脑血管疾病患者在进行介入治疗前, 其焦虑情绪不容忽视。护理人员应采取合理的措施改善或消除其焦虑状况, 以确保临床治疗工作的顺利进行。

随着人们护理理念的转变和护理技术的提高, 护理已经不仅仅局限在疾病护理, 而是包括心理、精神、躯体、社会等各个方面, 心理护理已经越来越受到人们的重视。资料表明[8,9], 心理干预可改善患者焦虑、抑郁等不良心理 , 稳定患者情绪, 同时改善躯体症状。

心理护理目前尚缺乏统一的标准, 因此形式多样。在护理中将心理疏导、认知干预、放松训练、环境护理等多种形式结合, 在对患者文化程度、接受能力、心理需求、不良情绪的原因等进行评估、了解的基础上制定针对性心理干预措施, 并给予针对性心理疏导。同时通过面对面讲解、发放宣传册等形式对患者进行健康教育。通过干预, 提高了患者心理防御水平, 提高了其对疾病和手术的正确认知, 纠正了其错误认识, 减少了其对手术的焦虑, 增强了对战胜疾病的信心, 从而使其对治疗的依从性增加。

在护理过程中还教会患者放松的技巧和方法, 使其在不良情绪时可以用学会的方法进行减压。如转移注意力、放松训练等。放松训练可以帮助患者全身骨骼肌的肌张力及中枢神经系统的活动降低, 并发挥对心理功能的调节作用, 从而使患者从紧张状态松弛下来, 并降低抑郁、焦虑水平。同时放松训练具有镇静、促进睡眠等作用。而听轻柔的音乐可使机体内儿茶酚胺水平和交感神经系统的兴奋性减低, 从而缓解焦虑[9,10]。

本次研究中, 观察组给予心理干预后, 其焦虑、抑郁评分及睡眠质量评分低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05);观察组满意度高于对照组(P<0.05)。提示心理干预对改善脑血管介入患者术前焦虑状态效果显著, 可明显改善患者不良情绪, 提高其睡眠质量, 使患者以积极的心态接受手术治疗, 为手术的顺利进行奠定了良好的基础, 同时也大大提高了护理满意度。

综上所述, 心理干预可有效减缓脑血管介入患者术前焦虑情况, 提高护理满意度。