渤海湾盆地黄骅坳陷中生代构造特征分析*

2018-10-09王天宇汪泽成朱吉昌王居峰付立新吴丰成冯建园

王天宇 汪泽成 朱吉昌 王居峰 付立新 吴丰成 冯建园

(1.中国石油勘探开发研究院 北京 100083; 2.中国科学院地质与地球物理研究所 北京 100029;3.中国科学院大学 北京 100049; 4.中国科学院地球科学研究院 北京 100029; 5.中国石油大港油田公司 天津 300280)

黄骅坳陷位于渤海湾盆地中心地带,是一个经历了中生代、新生代等多期构造运动而发展起来的复杂含油气坳陷。近年来随着盆地基底结构研究及潜山油气勘探的热度不断升温,学者们对黄骅坳陷中生代数次构造变革与转型的研究也越来越深入[1-11]。目前学术界普遍认为黄骅坳陷中生代至少经历了印支期挤压、中燕山期挤压及晚燕山期拉张等3期大规模构造活动的改造[2-11],但由于黄骅坳陷基底结构复杂多变,中生界内部缺乏易于识别的标志层,加之早期井、震资料质量较低等原因,对于各期活动的总体构造变形特征,尤其是波及范围和成因机制方面的研究仍不够深入。目前,从认识中生代各期构造活动变形机理及了解盆内各潜山的形成过程的角度来看,对黄骅坳陷中生代各期构造特征的研究势在必行,只有系统解析该阶段构造变形的规律,才能把握印支运动与燕山运动在盆地内造成的影响,才能把控潜山的内幕结构,才能进一步厘清影响潜山油气聚集的关键地质因素[7,9,11]。本文基于黄骅坳陷最新处理的连片三维、二维地震等资料,通过识别各层间接触关系、分析各地层平面分布特征及制作不同区域构造演化剖面等手段,详细研究黄骅坳陷中生代不同时期、不同区域的构造演化特征,并基于此将坳陷划分为3个区域,从而更好地揭示盆地演化的运动学和动力学过程,进一步分析潜山圈闭含油气情况与中生代构造活动之间的联系,对该地区下一步潜山油气勘探具有一定的指导意义。

1 地质概况

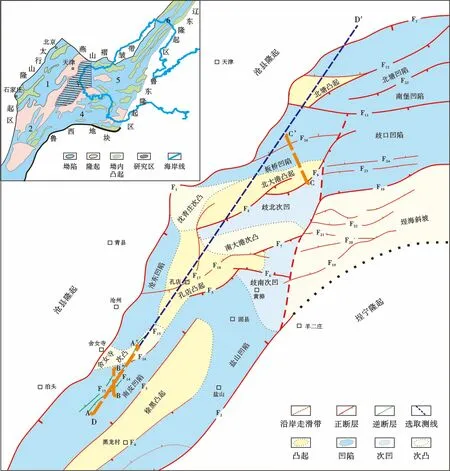

黄骅坳陷西邻沧县隆起,北靠燕山褶皱带,南依埕宁隆起,由歧口凹陷、孔店凸起、盐山凹陷、南皮凹陷等多个构造单元组成(图1)。黄骅坳陷构造复杂、断层发育,断层走向自南向北逐渐由北东向向近东西向转化[2,9-11],这些断层以新生代定型的正断层为主,中生代形成的逆冲断层主要残存在南皮凹陷[11]。

注:1—冀中坳陷;2—临清坳陷;3—黄骅坳陷;4—济阳坳陷;5—渤中坳陷;6—辽河坳陷;F1—沧东断层;F2—埕西断层;F3—徐西断层;F4—黑东断层;F5—孔东断层;F6—扣村断层;F7—南大港断层;F8—北大港断层;F9—港东断层;F10—歧东断层;F11—海河断层;F12—大神堂断层;F13—乌马营西侧逆冲断裂;F14—乌马营东侧逆冲断裂;F15—王官屯西侧逆冲断裂;F16—王官屯东侧逆冲断层;F17—孔店凸起西侧断裂;F18—孔店凸起东侧断层;F19—羊二庄断层;F20—赵北断层;F21—张海断层;F22—张东断层;F23—滨南断层;F24—歧中断层;F25—涧南断层(西南庄断层);F26—大张坨断层

图1黄骅坳陷构造单元划分

Fig.1StructuralunitsofHuanghuadepression

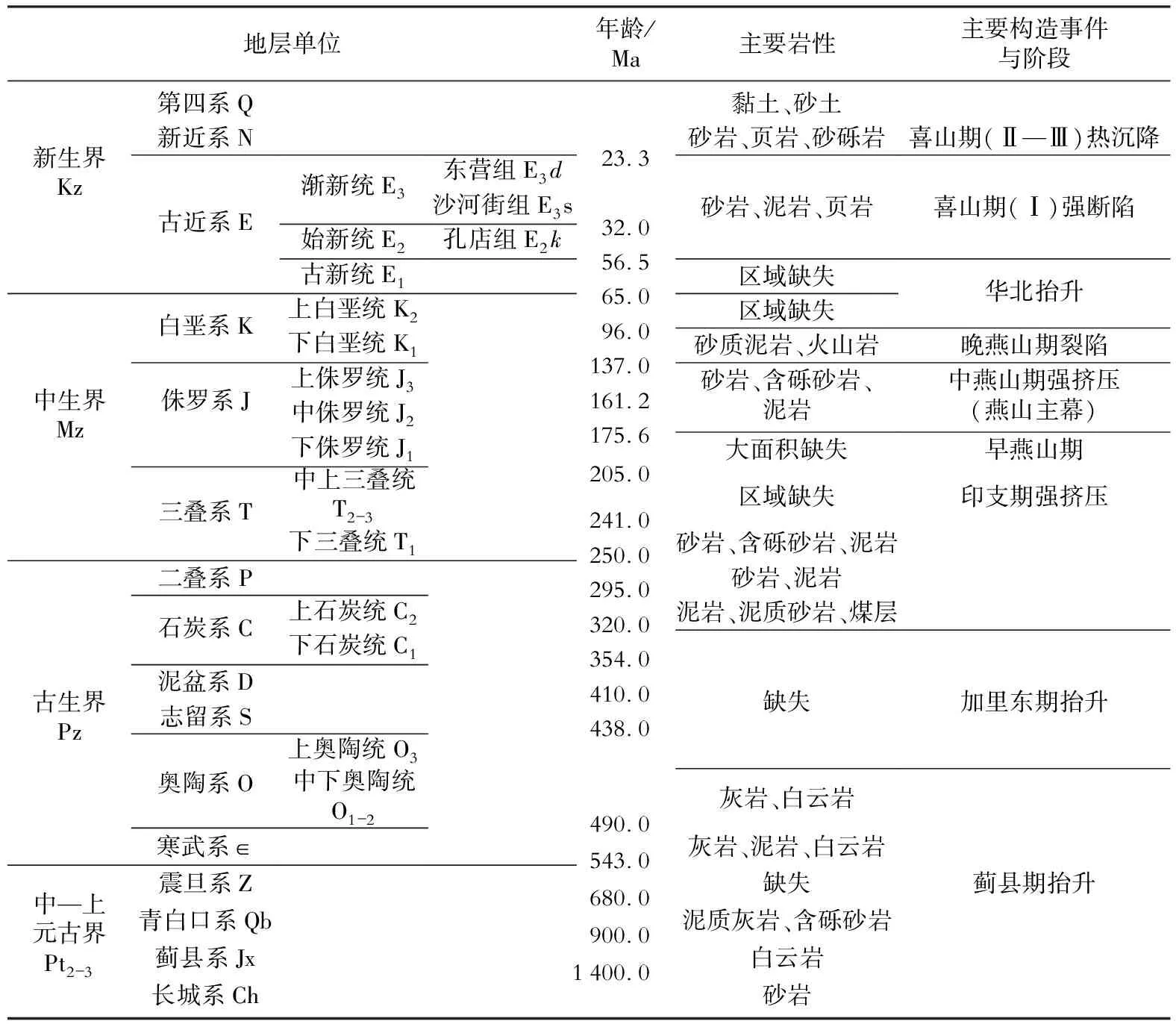

与渤海湾盆地其他坳陷一样,黄骅坳陷自太古界结晶基底形成后经历了多期的构造运动,这些构造运动控制了其基底之上盖层的沉积规律(表1)[1]。黄骅坳陷内寒武系、奥陶系为稳定克拉通背景下的陆表海沉积,以海相碳酸盐岩地层为主;奥陶纪中晚期到石炭纪早期的加里东运动使华北地区区域抬升,缺失了志留系和泥盆系等,并导致下古生界经历了约120 Ma的风化剥蚀[8-9,11];从晚古生代中石炭世开始进入内陆大型坳陷湖盆演化阶段,石炭纪晚期沉积了海陆交互相煤系,二叠纪则随着大规模海退,开始沉积陆相碎屑岩[9,11];早中生代经历了强烈的挤压活动,形成了大量近东西或北东向的逆冲断层与褶皱,并主要在断层下盘和褶皱向斜部位沉积厚层含砾砂岩;晚中生代发生强烈的伸展减薄,发育大量正断层,并伴有强烈的火山活动,沉积较厚的紫红色泥岩与火山岩夹砂岩,晚白垩世华北地区再次发生构造抬升,坳陷内基本无上白垩统与古新统残留[2-4,7,9-12]。

表1 黄骅坳陷地层单位及主要构造事件

黄骅坳陷在始新世进入喜山强烈断陷期,发育大量正断层,自下而上沉积孔店组、沙河街组、东营组陆相砂岩及泥岩地层,自此坳陷构造格局基本定型;新近纪盆地进入热沉降阶段,各断层仅有少量继承性活动,沉积陆相与海陆过渡相的砂岩与泥岩地层[9,11]。

2 中生代构造几何学及运动学特征

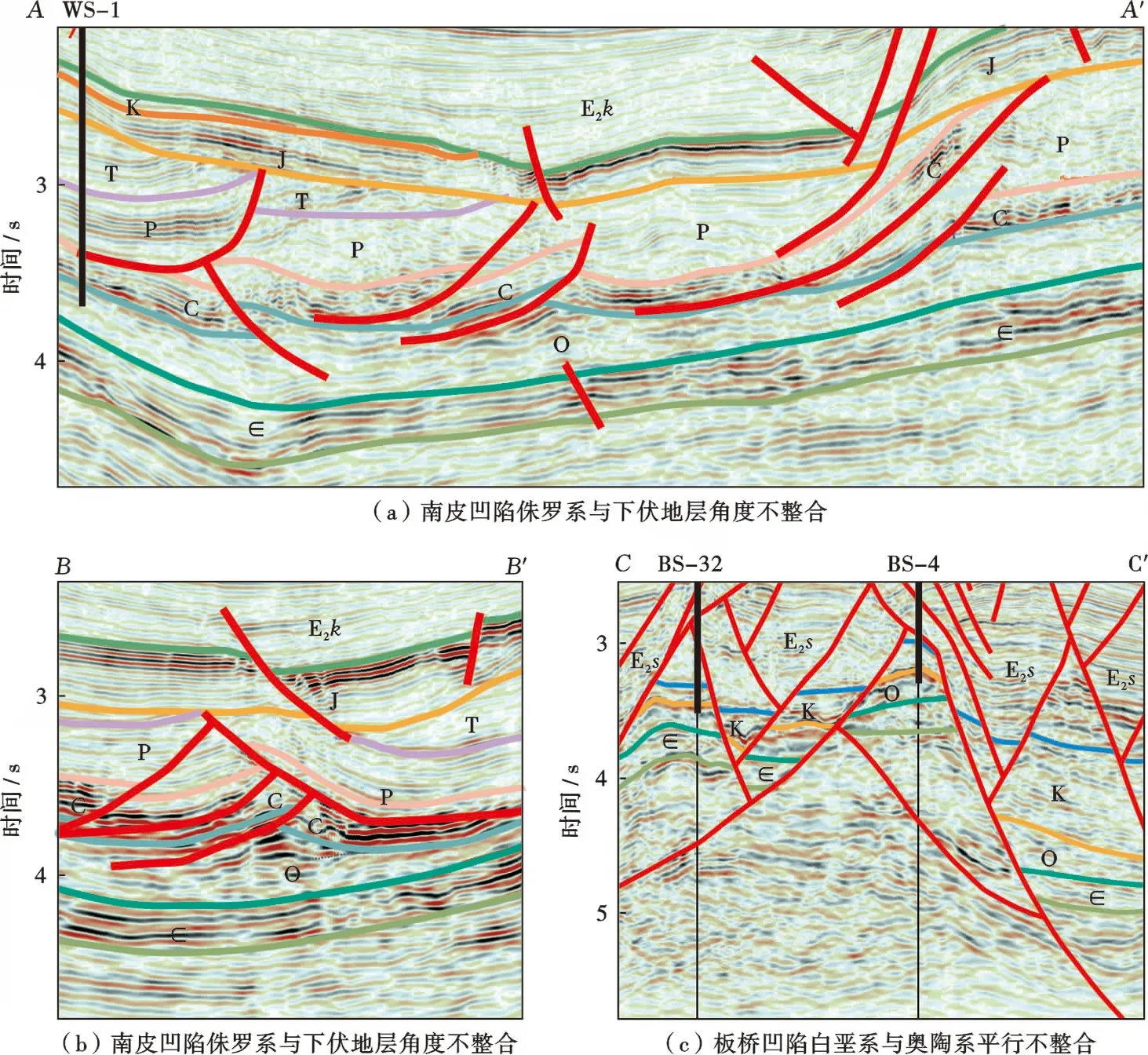

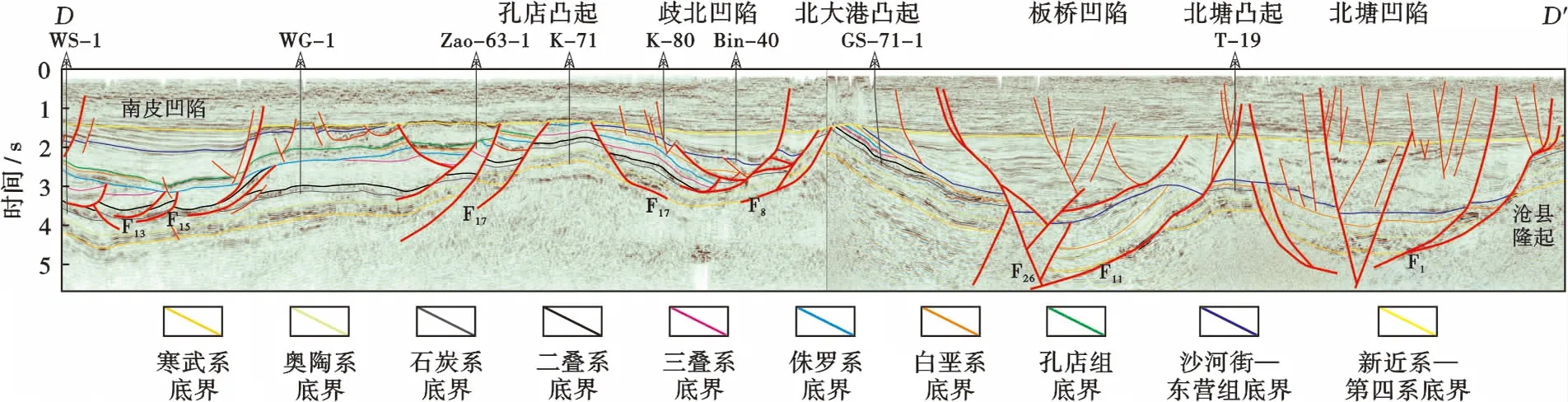

中生代印支期和燕山期的强烈挤压活动在黄骅坳陷产生了2个重要不整合面,即中—晚三叠世印支运动产生的中侏罗统与下伏地层间的不整合和中燕山期构造活动形成的白垩系(部分下侏罗统)与下伏地层间的不整合(图2),这2个不整合面也将黄骅坳陷中生界划分为三叠系(下三叠统)、侏罗系(中—上侏罗统)与白垩系(下白垩统)等3个构造层。

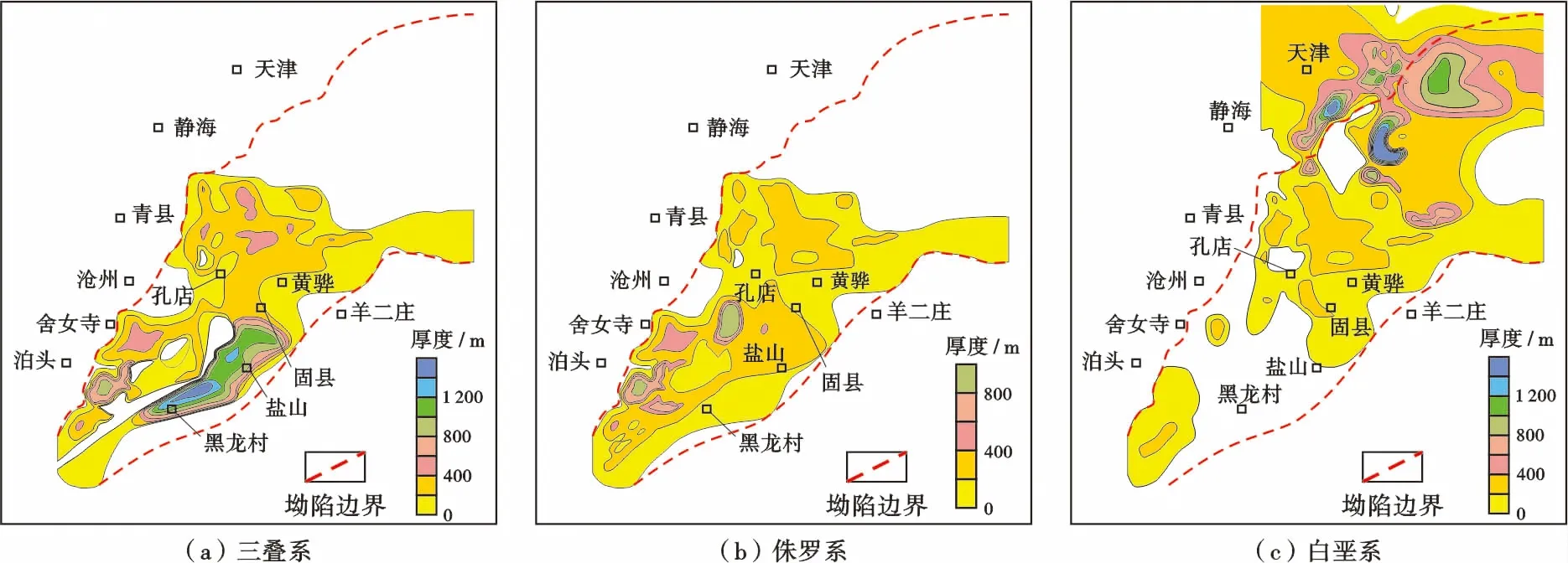

黄骅坳陷中生界的底部构造层,即三叠系残留地层在坳陷北部广泛缺失,只在静海县以南有所分布,其中坳陷中部区域,即静海县与固县之间的地层分布较为稳定,具有自盆地边缘向中心不断加厚的规律;而固县以南的残留地层分布则要杂乱许多,厚度最大值位于徐黑凸起(超过1 400 m),但这并不代表该区是沉降中心,而是由于该区作为逆冲断层下盘被剥蚀相对较少(图3a)。

侏罗系残留地层同样仅分布在静海县以南地区,但与三叠系分布特征有明显差异。侏罗系在黄骅坳陷中南部分布较为稳定,位于该区中部的南皮凹陷保留了最厚的该套地层,与一般的沉降规律相符,说明该区受到构造活动的影响相对较小(图3b)。

白垩系残留地层在黄骅坳陷内分布最为广泛,在固县-孔店-青县以北基本均有分布,仅在少数地区缺失。并且具有自南西向北东方向加厚的趋势,最厚达1 400 m以上。而在固县-孔店-沧州以南则大面积缺失,仅少数地区有较薄的白垩系残留(图3c)。

图2 黄骅坳陷中生界相关不整合(剖面位置见图1)

图3 黄骅坳陷中生界残余厚度图

图4为沿着构造走向横跨黄骅坳陷的一条地震地质解释剖面,该剖面以较低角度与该区走向斜交,但仍可以看出印支运动对黄骅坳陷的影响主要集中在孔店凸起以南,强烈的挤压活动造成了大量的逆冲断裂;然而,中燕山期活动主要发生在北大港凸起以北,复杂的逆冲断裂和褶皱在该区发育,并导致大套地层在其后遭受剥蚀。

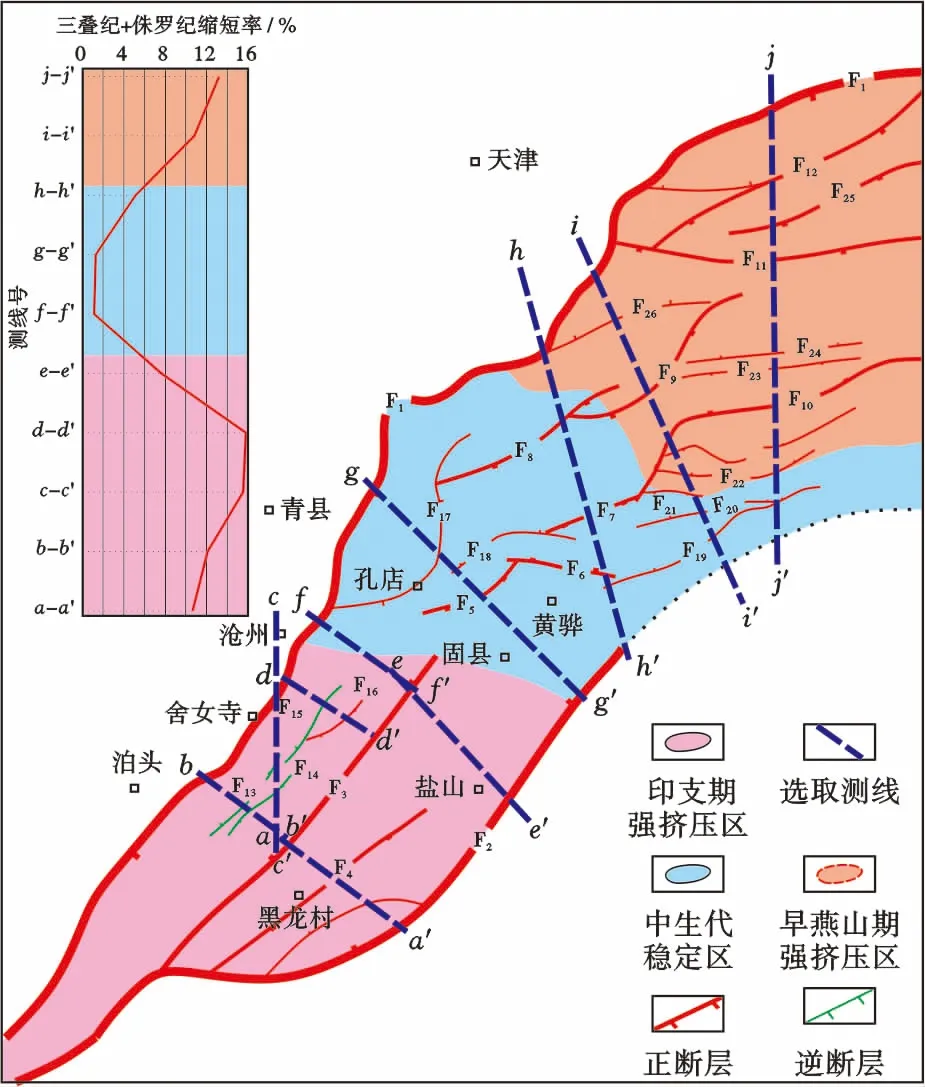

根据对黄骅坳陷中生界各构造层残余厚度、不同地区的构造演化剖面、重磁数据等资料的综合分析,将黄骅坳陷划分为印支期强挤压区(南部地区)、中生代弱变形区(中部地区)及中燕山期强挤压区(北部地区)等3个区域(图5),其中北部地区与中部地区边界由侏罗纪形成的大型背斜拐点连线及部分逆冲断层(如张东断层)等构成,中部地区与南部地区边界则由孔店凸起南部边界和徐黑凸起北部边界共同组成。

图4 黄骅坳陷地震地质解释剖面(剖面位置见图1)

图5 黄骅坳陷中生界构造变形分区

2.1 南部地区

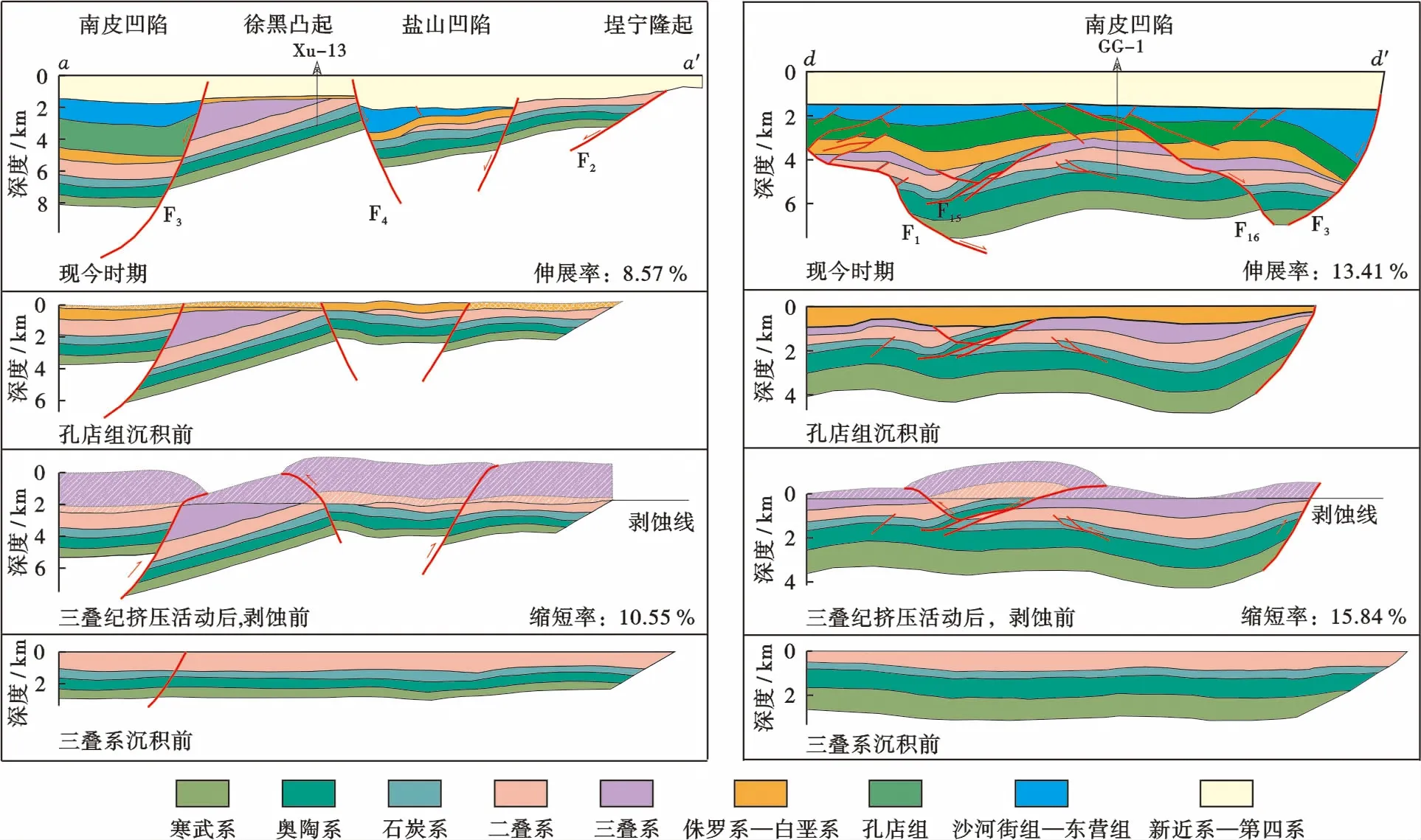

黄骅坳陷南部地区主要包含南皮凹陷、徐黑凸起与盐山凹陷等构造单元,主构造走向为北东向(图1)。该区保留了大量印支期挤压活动的痕迹,包括一系列的逆冲断裂及相关褶皱(图6)。由于断层的上盘及背斜的核部出露地表并遭受风化剥蚀,使得这些地区缺失三叠系及部分二叠系(图3、6),侏罗系直接不整合于更老的地层之上。

南部地区不同构造单元在印支期产生的构造样式也有所不同。南皮凹陷主要发育盖层滑脱型逆冲断裂及相关褶皱,这些断裂往往顺古生界滑脱,并逆冲至北东或南西方向的新地层之上,但垂向断距不大,受后期张性活动改造较小,不整合面之下的构造形态基本完整保存至今(图6中剖面dd′)。而发育在徐黑凸起两侧的徐西断层及黑东断层则正好相反,这两条断层均为基底卷入型的逆冲断层,且其规模与垂向断距也是整个南部地区最大;徐西断裂下盘向北西方向俯冲至其上盘之下,使得徐黑凸起中南部保持了单斜的构造样式。随后喜山期的拉张活动最终导致这些断层发生构造反转,几乎全部转化成了正断层(图6中剖面aa′)。

南部地区残留的侏罗系虽较薄,但与其上覆地层基本呈整合或假整合的关系,其内部也未见明显的中燕山期挤压活动痕迹(图4、6)。白垩系在该区分布较为局限,最厚处也不过400余米。这些证据表明黄骅坳陷南部地区仅在印支期挤压活动中发生强烈变形,中燕山期的构造活动对该区影响较小。

2.2 中部地区

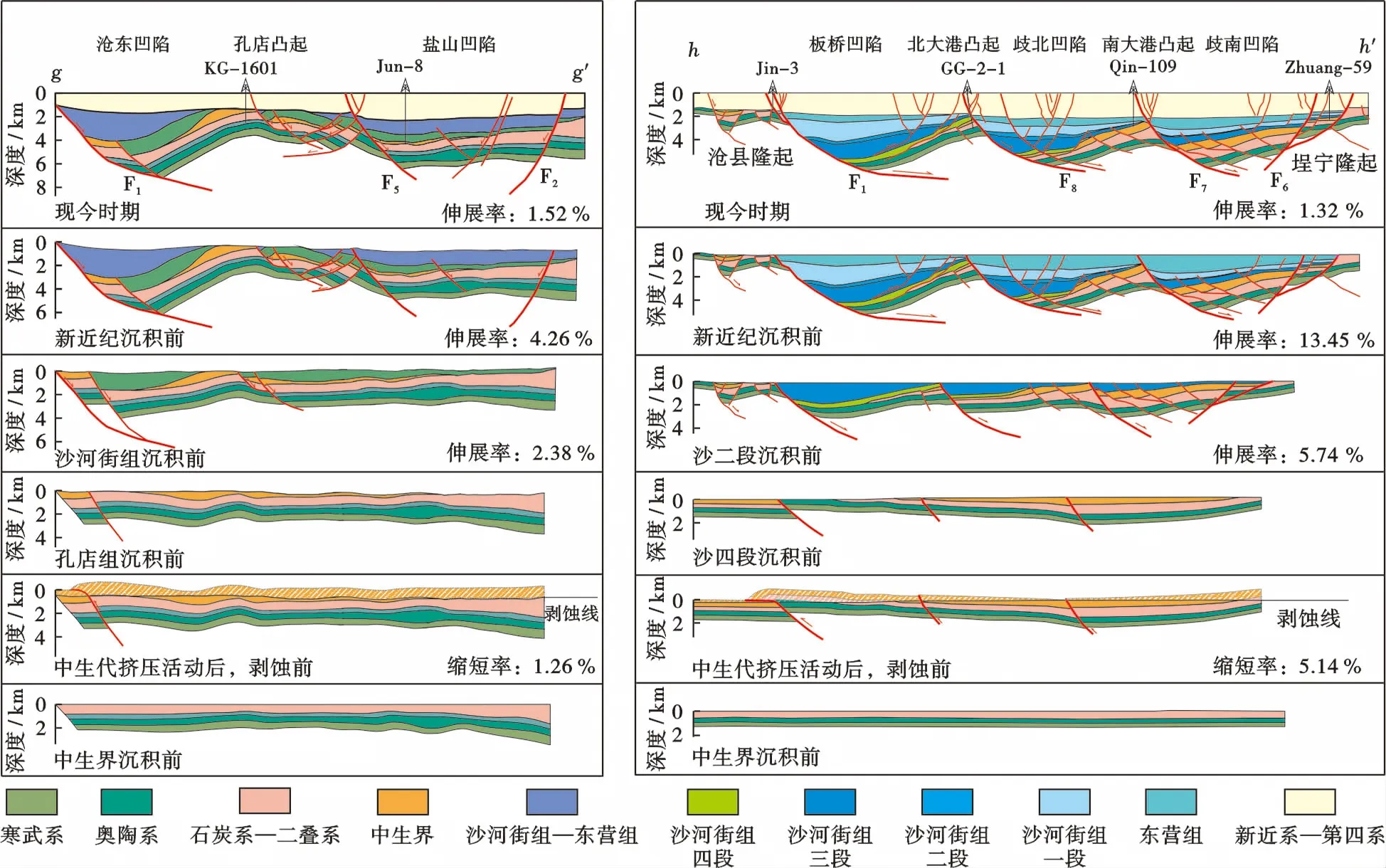

黄骅坳陷中部地区包括孔店凸起、南大港次凸、歧北次凹、歧南次凹等多个构造单元,主构造走向从南端的北东向逐渐向北端的北东东向过渡(图1)。该区域各构造层彼此呈整合或假整合接触(图4),且展布较为稳定,基本具有自边缘向中心加厚的规律(图3)。该区三叠纪与侏罗纪挤压活动中产生的缩短率在黄骅坳陷3个区域中为最小(图5中剖面ff′、gg′与hh′的中生代缩短率仅为1.06%、1.26%和5.14%),且印支期、中燕山期的挤压活动仅产生数条断距较小的断层与少量的宽缓褶皱(图7)。

图6 黄骅坳陷南部地区构造演化剖面(剖面位置见图5)

图7 黄骅坳陷中部地区构造演化剖面(剖面位置见图5)

2.3 北部地区

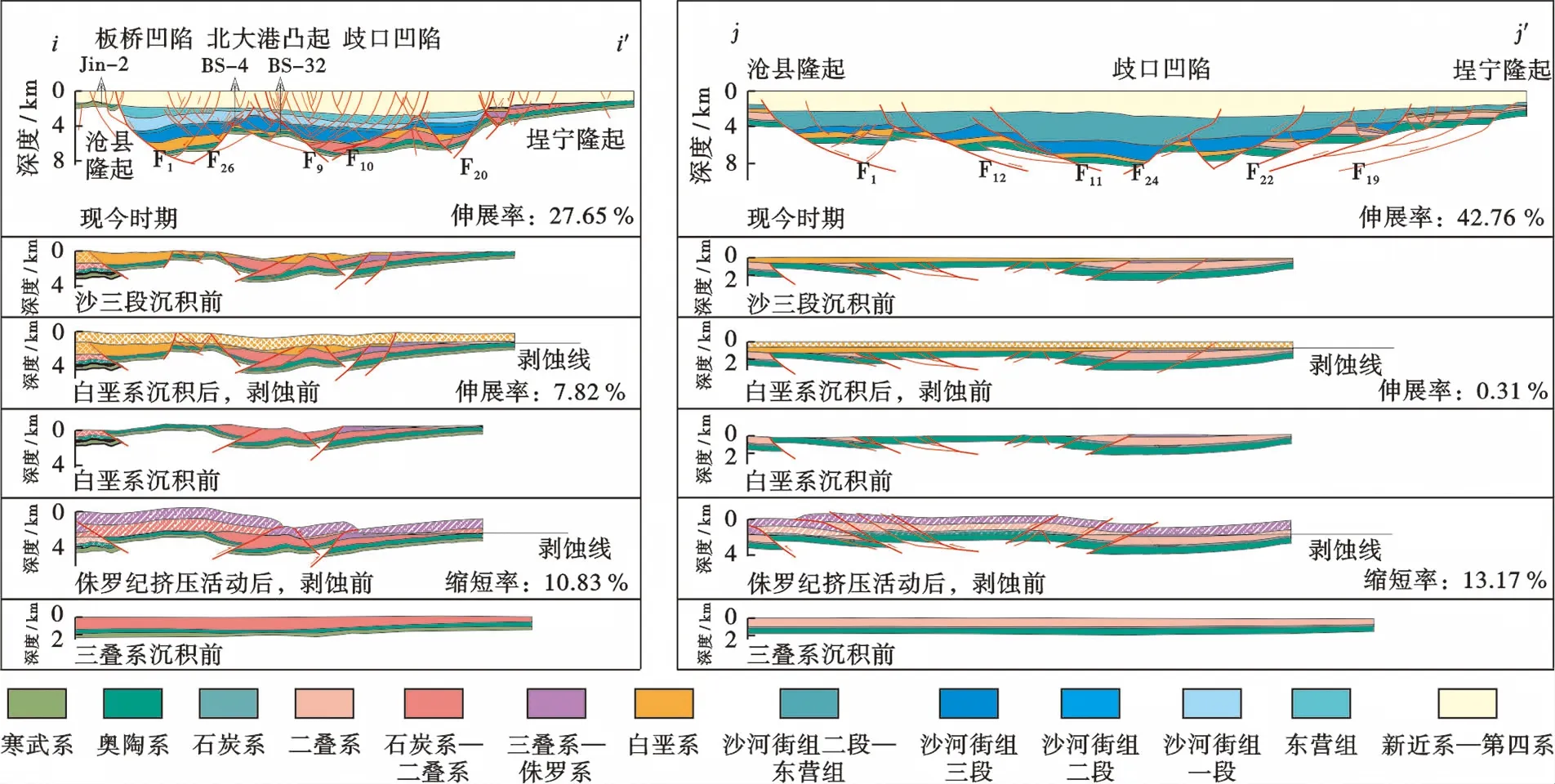

黄骅坳陷北部地区主要包括板桥凹陷、歧口凹陷、南堡凹陷等构造单元,构造走向近东西(图1)。该区域缺失三叠系与侏罗系构造层,白垩系直接不整合于更老的地层之上(图4),这是由于在中生代强烈挤压背景下产生的巨大复背斜出露地表并遭受剥蚀引起的。

中燕山期的挤压活动在黄骅坳陷北部地区产生大量的挤压构造(图8),如沧东断层(北段)、大张坨断层、港东断层、大神堂断层等规模与断距均较大的逆冲断层。这些断裂多为基底卷入型的逆冲断裂,在喜山期的拉张活动中几乎全部发生了构造反转,并与新发育的正断层一起将黄骅坳陷北部地区切割成破碎的数个块体。

图8 黄骅坳陷北部地区构造演化剖面(剖面位置见图5)

3 中生代构造运动表现特征及潜山勘探潜力

3.1 印支运动在黄骅坳陷的表现特征

有学者认为黄骅坳陷南皮凹陷中保存较为完好的北东向逆冲断裂是在中燕山期形成的[2-5,10],认为中晚侏罗世伊邪纳岐板块向中国东部俯冲施加了北西—南东向挤压应力,从而导致黄骅坳陷南部逆冲构造的形成[2-5]。然而,根据测井、录井及地震资料,黄骅坳陷南部大多数地区残存的少量白垩系均与侏罗系之间呈整合或假整合接触,角度不整合面发育在侏罗系与下伏三叠系或二叠系之间(图2、6),这表明中生代的这期挤压活动应发生在更早的中—晚三叠世,早于燕山运动而与印支运动相契合。

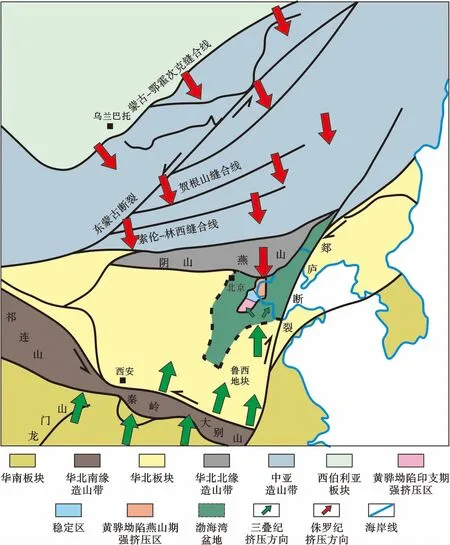

在黄骅坳陷中部地区,中生代挤压活动产生的缩短率较为有限,逆冲断裂与褶皱也并不发育(图7),三叠系、侏罗系、白垩系间多呈整合或假整合接触(图4、7),这说明印支运动对中部地区影响相对较小。因此,黄骅坳陷内印支运动波及范围的分界带应位于其中部地区(图9)。印支运动是扬子板块与华北板块在三叠纪碰撞产生由南向北的挤压,这一点已被大多数学者认可[2-7],本文研究认为印支运动在华北克拉通内部的影响范围仅在孔店凸起以南地区(图9)。

3.2 燕山运动在黄骅坳陷的表现特征

黄骅坳陷北部地区在早中生代发育大量的逆断层和褶皱,使得该地区缺失大套中—古生界(图8)。一些学者认为该期挤压为印支运动[2,10,13],但很多学者在与黄骅坳陷北区相邻的燕山褶皱带中发现了中侏罗统与上侏罗统之间的不整合,以及侏罗系与白垩系之间的不整合,并认为这两个大的不整合代表中燕山期的挤压活动[14-20]。这表明,中—晚侏罗世黄骅坳陷受到来自北侧燕山褶皱带的挤压,并且该期挤压活动在其北部地区产生了比较强烈的响应。

图9 印支运动与燕山运动发生机制示意图

根据实际资料,黄骅坳陷中部地区整个中生代的缩短率都较低,意味着中燕山期挤压活动的影响范围也应同样以坳陷中部地区为界。中部地区的主要构造单元是孔店凸起,其主要地层单元和黄骅坳陷其他地区几乎相同,地层强度理应相近。孔店凸起是一个潜伏在古近系之下,由下古近系和基底构成的一个背斜构造,推测可能在燕山期和印支期发生了较强的岩浆活动,正好缓冲了印支运动与燕山运动的挤压应力,使得应力难以传递到更远的地区。

燕山运动的地球动力学机制主要有蒙古-鄂霍茨克洋的关闭而导致的西伯利亚板块向南与中朝板块碰撞产生的远程效应[14-17],西太平洋的俯冲[2-5,10],西太平洋俯冲与蒙古-鄂霍茨克洋关闭交替影响东、北、西南的多向汇聚[18-20],以及周边板块汇聚引起华北地幔大规模上隆[15]等。燕山运动产生的逆冲断层的运动方向主要是自北向南,从蒙古-鄂霍茨克缝合带一直向南到华北克拉通北缘的阴山燕山褶皱带均已被前人证实[2-7]。根据上述讨论,在被上新生界覆盖的黄骅坳陷北部地区表现出同样的特征,而中部地区和南部地区对燕山运动的响应微弱,若是西太平洋俯冲,应该造成东西分异,而不是本文中阐述的南北分异。据此推测,燕山运动在黄骅坳陷的动力学机制为蒙古-鄂霍茨克洋的关闭而导致西伯利亚板块向南与中朝板块碰撞产生的远程效应(图9)。

3.3 黄骅坳陷潜山勘探潜力

黄骅坳陷南部地区现存的潜山与中生代挤压活动中产生的断层及褶皱关系密切,具有一定的勘探潜力。南皮凹陷内最重要的乌马营及王官屯潜山正是位于印支期发育的“蛇头背斜”[9-11]之中,石炭系—二叠系煤系作为烃源岩,二叠系碎屑岩或奥陶系碳酸盐岩作为储集层[12-14,21-22]。而位于徐黑凸起的黑龙村潜山圈闭则由黑东断裂及印支期形成的单斜构成,孔店组或沙河街组泥页岩作为烃源岩,二叠系—三叠系碎屑岩或寒武系—奥陶系碳酸盐岩作为储集层。

黄骅坳陷中部地区的潜山与中生代的构造活动关联性不大,除位于北大港凸起北端的北大港潜山外(沙河街—东营组泥岩、页岩作为烃源岩,寒武系—奥陶系碳酸盐岩作为储集层),其余成规模的潜山(孔店凸起之上的孔店潜山、南大港次凸之上的南大港潜山、埕海斜坡东南端的羊二庄潜山等)的源储对接关系都相对较差,勘探潜力相对较小。

黄骅坳陷北部地区的潜山数量众多且多为断块型潜山,如大张坨断层和港东断层控制的千米桥潜山、歧东断层与张海断层控制的张海潜山、大圣堂断层控制的大圣堂潜山、新港断层控制的新港潜山等[12,14,21-22]。这些潜山的控山断层多形成于中燕山期,它们普遍经历了多期活动,并发生过构造反转,使储集层拥有更多的构造裂缝,同时中生代挤压抬升导致的风化剥蚀亦可使储集层具有更多的溶蚀孔洞,勘探潜力很大[23]。此外,潜山的源储对接关系受益于这些边界断裂的巨大断距,中燕山期的挤压活动为这些潜山带来了更多的勘探潜力,并且沙河街组—东营组泥岩、页岩作为烃源岩,二叠系碎屑岩及奥陶系碳酸盐岩作为储集层。

4 结论

1) 黄骅坳陷在中生代主要经历了印支运动和燕山运动等两期动力学机制完全不同的挤压活动,其中印支运动在黄骅坳陷南部地区活动强烈,中部地区微弱,北部地区几乎没有响应;而燕山运动则在黄骅坳陷北部地区活动强烈,中部地区微弱,南部地区几乎没有响应。黄骅坳陷中部孔店-北大港地区构造活动微弱,为两期构造运动波及范围的分界带。

2) 燕山运动在黄骅坳陷北部地区产生大量的近东西走向的逆冲断层和褶皱,其动力学机制为蒙古-鄂霍茨克洋的关闭而导致西伯利亚板块与中朝板块碰撞产生的远程效应。

3) 中生代构造变形强烈的区域往往拥有更大的勘探潜力,总体上黄骅坳陷北部地区的潜山普遍优于位于中南部地区的潜山,而南部地区的潜山则普遍优于中部地区的潜山。

致谢:感谢中国石油大港油田公司提供的测井、录井和地震资料并允许本文的发表。在本文撰写过程中,中国石油勘探开发研究院冯有良老师以及中国科学院地质与地球物理研究所孟庆任研究员、武国利博士提出了富有建设性的意见,在此表示衷心感谢。