广州中医药大学公共体育课“课内外一体化”整体课程模式研究

2018-10-08舒婷荆纯祥陈道睿焦润艺潘华山

舒婷 荆纯祥 陈道睿 焦润艺 潘华山

《全国普通高校体育课程教学指导纲要》[1]中明确提出“为实现体育课程目标,应使体育课堂教学与课外、校外的体育活动有机结合,学校与社会紧密联系,形成课内外、校内外有机联系的课程结构。2014年教育部颁布了《高等学校体育工作基本标准》也明确指出,“深入推进课程改革,合理安排教学内容,开设不少于15门的体育项目”[2],国家对高校公共体育教育重视程度可见一斑。

在党的十八以来,以习近平同志为核心的党中央尤其重视中医文化的传承与传播,习近平同志指出,中医药学是“祖先留给我们的宝贵财富”,是“中华民族的瑰宝”,是“打开中华文明宝库的钥匙”“凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验”。在国家重视、政策导向的影响下,高等中医药院校各个方面进行了相应的改革,而中医学子体质健康发展的问题尤为凸显,因此高等中医药院校公共体育课程的改革如期而至。高等中医药院校公共体育课程虽进行过相应的教改,也取得过一定成果,但在课程目标上定位模糊、课程内容上与学校性质相脱节、课程模式上与人才培养目标相脱节、课程评价体系不完善[3]。因此,优化公共体育课程模式成为高等中医药院校公共体育课程教学改革的重中之重,改革所采取的具体手段之一就是“课内外一体化”的整体课程模式。鉴于此,本研究对广州中医药大学进行了小范围的实验,旨在探究公共体育课“课内外一体化”教学模式对提高中医学子体质健康及运动技术掌握的效果。

1.研究对象与方法

1.1 实验对象

实验对象选取公共体育班2017级1班(27人)为实验组,2班(27人)为对照组,实验组采取“课内外一体化”整体课程模式进行教学,对照组采用传统教学模式进行教学。两个班均由同一位教师进行教学。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

在中国知网CNKI数据库以“课内外一体化”、“整体课程模式”、“公共体育课内外一体化”为篇名检索,检索到相关文献分别为570篇、34篇、6篇,筛选有借鉴意义的文献进行阅读,整理并收集相关资料。

1.2.2 实验法

①实验时间:2016年9月—2017年1月,共16周,每周安排2学时,总计学时为32学时。两个班教学内容同为健身气功八段锦,任课教师为同一名。

②对照班:按照传统模式教学,老师上课讲解、示范,学生练习,期末技术考核占比70%,平时考勤占比30%。

③实验班:按照“课内外一体化”整体课程模式进行教学,除正常上课之外,鼓励督促学生利用课余时间进行巩固练习,期末技术考核占比35%,平时考勤占比20%,理论作业占比10%,课外体育锻炼学分占比35%(课外体育锻炼学分获得方式:参加体育社团活动、早操、院校体育比赛等)。

为保证教学实验顺利开展,实验前对两组实验对象进行了各项身体指标前测,测试结果均表明组间不具有显著性差异,适合进行实验对比。

1.2.3 问卷调查法

查阅相关资料尚无较为权威的调查问卷可以借鉴,故在查阅过程中结合教师以及学生对八段锦的认识,再参考广州中医药大学教学质量评价(学生)问卷的基础上设计问卷。问卷共发放54份,对照班27份,实验班27份,回收54份,有效问卷54份,有效率为100%。

1.2.4 数理统计法

所得数据经由计算机运用SPSS11.0统计分析软件处理完成。

2. “课内外一体化”整体课程模式的构建

一个完整的课程模式应涵盖课程目标、课程内容、课程模式和课程评价四个方面。课程目标是优化课程模式的首要环节,其设置应在提高学生体质健康水平的基础上结合中医药院校办学特色以及人才培养目标。广州中医药大学公共体育课程的指导思想是“健康第一,增强体质”为主,“掌握运动技能”为辅的课程目标特征,这也是学校体育大环境发展所致。课程内容则是优化课程模式的重要组成部分,也是学生获得体育知识、技能的重要来源。中医文化源远流长,博大精深,气功和导引术等均源于中医,高等中医药院校的学生拥有得天独厚的外界环境,若一味的重视学生体能而忽视运动技能的掌握,长此以往,一方面影响公共体育课程的可持续发展,另一方面影响我国优秀的传统文化继续传承与发扬。课程模式是实现课内外一体化目标的重要途径,只有将体育课与课外体育活动、竞赛结合起来,才能够实现高效多元化教育功能。课程评价是教学管理工作优劣的显著性指标,也是考核学生学习效果的重要手段。长久以来,我国体育课的评价大多以终结性评价占比为主,即根据期末学生技能考试得分情况教师评分为主,这并不能检验学生是否真正掌握运动技能,对帮助学生形成“终身体育”观念毫无益处。本文构建的“课内外一体化”整体教学模式,主张注重过程性评价与结果性评价占比相近的方式考核,重视运动技能评价的同时,将更重视学生的运动认知、学习态度和课下运动参与频率等,对学生身体的发展和树立终身体育观念的培养均具有重要指导意义。

3.结果与分析

3.1 学生对课程模式的认同情况

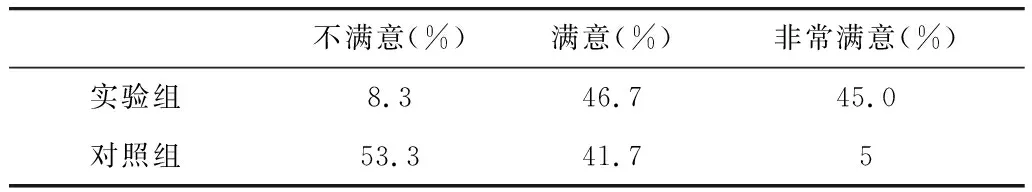

学生是学习活动的主体,对于教学效果的评价,学生的发言权具有重要作用。在两种课程模式教学下,对实验组与对照组学生进行体育课满意度调查(表1),结果显示:实验组呈现以满意、非常满意为主,不满意为辅的特征,而对照组则呈现不满意为主、满意和非常满意为辅的特征,这一结果肯定了实验对象对“课内外一体化”课程模式的认同,同时也表明了“学生喜欢体育,却不喜欢体育课”的现象正在逐步改善。

表1 实验组与对照组学生对两种课程模式满意度调查(N=54 单位:%)

3.2 学生参与课外体育活动情况

“课内外一体化”整体课程模式教学目标就是培养学生将课堂上学习的运动技能,在课外进行充分实践,养成终身体育锻炼的思想意识,改善学生参与课外体育活动的情况。实验调查结果如下(表2):参与频率方面,实验组学生在“课内外一体化”课程模式下,参与积极性明显高于对照班,每周三次以上占比高达35%,而对照组考核评价内无课外体育活动要求,所以一周无课外体育活动人数占比高达66.7%;参与组织方面,实验组学生因需要获得课外体育锻炼学分,故参加各种体育组织的积极性明显高于对照班,其中参与体育社团的人数最多,其次是体育比赛和早操锻炼,不参与任何组织的人数也仅仅只占总人数的19.9%。而对照组因没有严格要求课外体育活动,故参加的积极性明显低于实验班,不参加任何组织的人数也高达66.7%。

表2 实验组与对照组学生参与课外体育活动情况调查(N=54 单位:%)

3.3 学生期末成绩考核情况

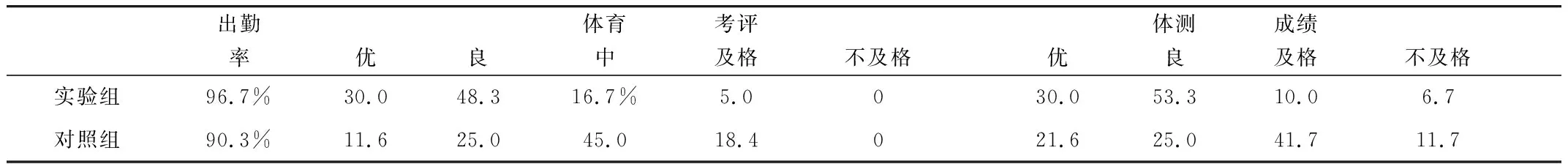

为了提升教学效果,促使教学改革不断推进,教学改革的不断推进,促进学生的体质健康水平和运动技能水平得以提高,故将学生体育考评成绩、出勤率以及体质健康测试成绩作为检验教学效果的指标。从统计结果来看,无论是出勤率还是技术考评情况亦或是体测成绩,实验组学生均优于对照组学生,实验证明“课内外一体化”整体课程模式对促进学生体育学习效果具有积极影响。通过走访发现,之所以对照组出勤率低于实验组,是因为在最初选课时,由于种种原因未能选得自身感兴趣课程,而体育又是必修课程,只好随意选择一门体育课程。值得注意的是,实验组中也有上述情况学生,在选课伊始对该课并不感兴趣,但通过教师在课堂上的详细讲解以及课下观看教学视频、积极参与课外体育活动,逐渐提升对该课的学习兴趣。

在期末成绩考核情况上,实验组在“课内外一体化”整体课程模式下,不仅注重学生运动技能水平,更加重视学生的课外运动参与度以及交往与合作精神,考核方式是根据考勤、理论作业、技术评价、课外体育锻炼学分得出;而对照组按照传统教学模式进行,考核方式也仅仅是出勤率与技评考核相结合。通过期末成绩考核调查得知(表3):实验组学生出勤率高于对照组,而最终考评成绩获得“优”的人数也高于对照组;体侧成绩方面,实验组学生获得“优”和“良”的人数均高于对照组,不及格的人数也少于对照组。

表3 实验组与对照组学生期末成绩考核情况(N=54 单位:%)

4.结束语

广州中医药大学公共体育课“课内外一体化”整体课程模式是在深入贯彻《纲要》的基础上,依据自身实际情况构建的一种课程优化模式。与传统体育教学模式相比,具有一定的鲜明特点,尤其表现在课外体育锻炼时间的延长,以及教学评价的多元化等方面。这些特点有利于当下体育教学工作中所面临的问题和难点的解决,“课内外一体化”整体课程模式一方面将课外体育活动纳入到考核评价之中,增加课外锻炼的频率,有效缓解了学生下课不锻炼,上课学完就忘的尴尬局面;另一方面,不仅注重学生运动技能水平,更加重视学生的运动常识积累以及交往与合作精神。充分运用“课内外一体化”教学模式将有利于高等中医药院校体育教学工作的积极开展,有利于培养学生终身体育观念的建立,为保证这一教学模式的顺利展开,学校应加强体育社团、早操考勤、院系体育比赛的建设工作,为学生开展课外体育活动创建良好的环境。