关于杨梅洲湘潭船舶厂的衡南县方言社区调查

2018-09-28黄忆

黄忆

摘要:上世纪50年代中期,衡阳市衡南县一批村民由于生计进入湘潭市雨湖区杨梅洲的船厂工作。20世纪80年代,第一批衡南县村民的后代相继来到了杨梅洲,衡南县人的壮大形成了一个衡南县方言社区。2004年,杨梅洲的船舶厂倒闭,部分厂区职工搬出杨梅洲,衡南县在杨梅洲的聚居状态逐渐瓦解。基于此背景,本文对所有在湘潭船舶厂的定居过的衡南县人的语言认同情况进行实地调查,考察结果表明,该方言社区由于成员间密切的交往,在一定程度上还存在着,但是濒危趋向明显。

关键词:方言社区;语言认同;语言使用;社会网络

中图分类号:U698 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2018)23-0143-02

一、概述

(一)地理背景及迁徙历史

杨梅洲占地约100万平方米,是湘潭市湘江支流上的一个洲屿,在2002年杨梅洲大桥建成通车之前,依靠轮渡出行与外界沟通。20世纪80年代繁盛时期,洲上居民约1200人,85%以上为湘潭人,其他为外地人;外地人主要是来自衡南、醴陵、湘乡、韶山、娄底、浏阳等湖南省其他各县市的人口,外省人比例很小,其中衡南县人居多,约占外地人口的30%。杨梅洲的船厂曾是该小洲的主要经济收入,大部分洲上居民在厂区工作,80年代在职员工约600—700人;小洲内有肥沃土壤,种植蔬菜瓜果作物,居民内部可自给。另外,洲上有幼儿园和小学,大部分儿童少年在小洲内上学至小学毕业。1954年,湘潭市在杨梅洲建立湘潭船舶厂,同年,衡阳市衡南县以黄远君为领头人的一个25人左右的伐树团队,通过招工进入湘潭船舶厂工作。1954年——1958年,在船厂委派下,该团队在郴州嘉禾、贵阳等地段伐树,经河道运回厂区造船,由于常年在外,这一群衡南县人未在湘潭定居。1956年湘潭船舶厂归省属后,规模扩大,对职工的工作也进行了相关调整,在1958年将这个伐树工人团队召回厂区工作,自此,这一批衡南县人长期定居于湘潭市雨湖区杨梅洲。第一批进入湘潭船舶厂工作的衡南县人大多已在衡南县成家,由于国家当时还实行“抵职”政策,20世纪70年代中期至80世纪中期,这一代衡南县人的子女辈陆续迁入湘潭市杨梅洲工作,随后的10年间,第二代衡南县人在湘潭地区结婚,大多聚居杨梅洲,极个别外嫁其他地区。随着第三代人的出生,衡阳市衡南县人呈现出三代共同定居于杨梅洲的格局。

杨梅洲环境封闭,无论是洲上当地人还是衡南县人都很少外出,加之衡南县人最初都是伐木造船,所以都在厂区相关岗位上工作,与湘潭人接触不多。至后来造钢铁船工作岗位的变化,衡南县人和洲上湘潭居民接触越来越多。在社会发展和城市化进程中,湘潭船舶厂于2004年宣布破产,十二五期间,湘潭市政府将杨梅洲列入了开发计划,2016年年底,杨梅洲拆迁工作推进,许多洲民陆续搬迁。洲上最后一家衡南县人于2013年搬离。

(二)两种方言的特点

湘潭方言和衡南县方言均属于湘语长益片,进一步划分,分别属于长株潭小片和衡阳小片,两种方言还是有明显差异的。鲍厚星在《湘语的分区(稿)》中指出,语音方面,调类一致,调值相差甚远,因而这两种方言的人们也互相听不懂。两者的词汇也有一定差异,虽然尚未看到将两者进行详细对比的研究,但是在单独研究湘潭方言和衡阳方言的文献0中,可以看到两种方言在称谓、疑问代词以及一些特殊字词等方面的差异。

(三)研究對象及方法

1958年至2004年,湘潭船舶厂的衡南县人长达40多年处于杨梅洲这个相对封闭的双语环境中,随着湘潭船舶厂的破产,其聚居状态也逐渐瓦解。本文的调查的对象是已经不再聚居但仍然居住在湘潭地区的衡南县人。笔者一共走访了11个家庭,从地理位置看,其中一家在湘潭市河东地区,其余10家均在湘潭市河西地区的砂子岭的几条街道上。另外,这些家庭或由于同乡同姓,或有血缘关系,相互联系较为频繁,春节期间按照衡南县的习俗每家每户登门拜访的惯例,也一直保持着。本文采用问卷、访谈等方法进行调查,考察衡南县人的语言态度及认同情况。本次调查时间为2017年1月25日——2017年2月10日,共接触了43位讲话人,发放问卷43份,回收有效问卷43份。

二、调查结果及分析

通过对11个家庭的走访,笔者发现这些衡南县人呈现出一个特点,即不一定都会说湘潭话,但是都能听懂湘潭话,且年轻的一代倾向于对家庭外成员说湘潭话或者普通话,对家庭内成员说衡南话。

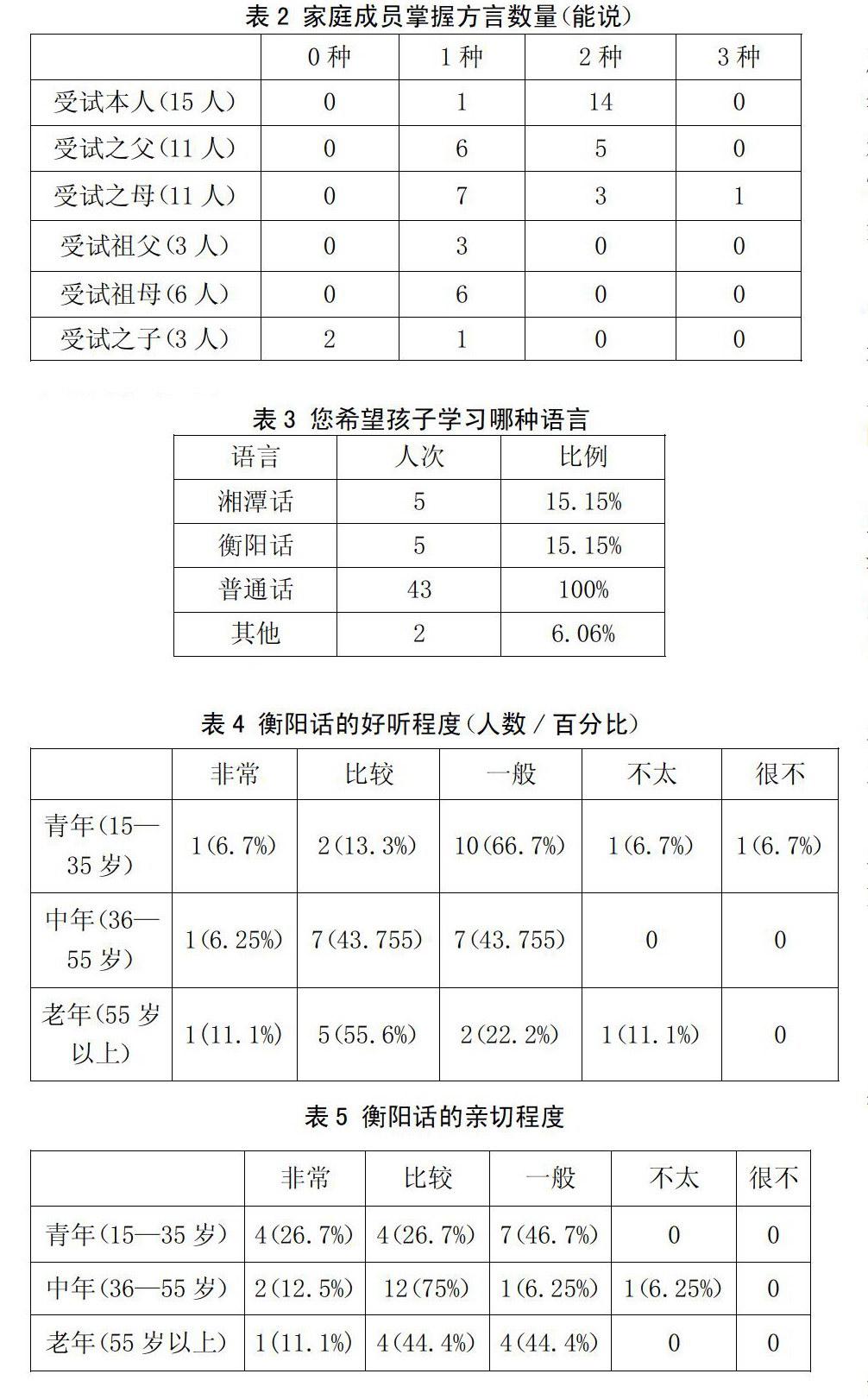

首先,笔者对这11个家庭所掌握的方言情况(不包括普通话)进行了一个统计。为方便表述,笔者以衡南县移民的第三代作为视角,称其为受试者,根据家庭其他成员与其的关系来表述各个家庭成员。其中,有5个家庭受试的母亲是湘潭人,1个家庭的受试父亲是湘乡人。经问卷调查,结果见表1、表2:

从上面两个表格中可以看到,在听的能力上,大部分调查对象都能听懂两种以上的方言,在听的能力上比较欠缺的是受试祖母,在进一步的访谈中,笔者了解到他们作为第一代移民的妻子,并非一开始就随丈夫长期居住湘潭,而是在衡南县务农,直到子女成家后才随子女定居湘潭,也就是说其实她们来湘潭居住的时间并不长。另一方面,作为女性在与外面人接触的机会也不多,甚至语言上的障碍反而令其不愿出门。

表格中还体现了一点,即年轻一代的方言掌握能力比年长一代的强,尤其第二代移民和第三代移民的差距较为显著。第二代移民听的能力和说的能力是不平衡的,第三代移民基本都是既能听懂,又具备说的能力。但是,到了第四代,听和说的能力又出现不平衡现象。第四代以儿童为主,部分因年龄太小或者暂不在湘潭而没有调查,从表格中仅有的三个数据看,第四代的方言表达的能力趋向于0,但是三个儿童均能听懂方言。这种现象可能主要原因是普通话的推广,从问卷中关于“您希望孩子学习哪种语言”的数据结果(表3)看,孩子本人、父母辈、祖父母辈都希望孩子学习普通话,“方言”相关选项选得比较少,各5人次,主要理由是普通话的通用性。从这个数据看,该社区成员在对年轻一代的语言问题是,无论是对衡南县方言还是湘潭方言,都在标准语的影响之下。

其次,关于语言态度方面。问卷中“您觉得衡阳话好听吗”和“您觉得衡阳话亲切吗”两个问题主要考察讲话者对于家乡方言的情感性评价,由于讲话者中儿童数据较少,故不进行讨论。为方便表述,年龄段分层从最小年龄15岁开始。数据结果见表4、表5:

从表格中,我们可以看到,66.7%的青年对衡阳话的好听程度描述为一般,而中年人则在主要集中比较好听和一般之间,老年人则比较肯定家乡话。在亲切程度上,一半左右的青年认为一般,认为非常亲切和比较亲切的的比例有所上升,中年人则有75%的人认为衡阳话比较亲切,而老年人的数据则在一般和比较亲切之间。

从这些数据分析,老中青三代对于家乡话都有一定的感情,中年人的感情更为强烈。另外,在填写问卷的时候,发现青年人在对于“衡南县话好听程度”的态度不明确,填写时候很犹豫,但对“亲切程度”的态度十分肯定。这种情感变化可能是因为青年的成长环境多为双语或多语,平时用标准语和地方官方语言的时间较多,对于自己家乡话的感知较少;另一方面,作为家乡话的衡南方言是家庭的主要语言,所以青年对家乡话又有着一定的情感依托。最后,是关于身份认同方面。在回答“您认为自己是哪里人”时,48.83%选择“湘潭的衡阳人”,32.6%选择“衡阳人”,14%选择“湘潭人”,另有2人在其他选项上回答“湖南人”。回答“湘潭人的衡陽人”和“湖南人”这两个选项的被调查者,笔者认为,这部分人对自己身份认同存在矛盾心理,一方面对自己长期居住、工作和生活的湘潭地区有一定感情,另一方面,觉得自己的祖籍在衡南县,心理上明确划分出自己与本地人的区别。从另一个侧面来说,这大概也反映了以地域为指标的身份认同,可能本身也不太不充分。

三、结语

语言可作为认同的载体,两者关系密切。从衡南县方言社区成员对于家乡话的情感态度和对于自己身份认同方面看,大家又似乎以一种类似双重认同的观念来适应语言和社会的变化,既认可湘潭地区,又认可衡南县祖籍地。

许多社会语言学家对言语社区的定义进行探讨,这些讨论里都离不开语言、交流和群体等概念。衡南县方言社区伴随着湘潭船舶厂的兴起而形成,也随之破产而逐渐瓦解,虽然,现在成员间的交流还比较频繁,语言上虽有渗透,但是基本还维持着自己的特点,但是随着社会大发展,不再聚居的社区成员分散在地方权威方言中间,是否还能维系这种语言的归属感,可能还需要进一步审视思考。