中国电力行业氮氧化物排放的时空分布特征与类群分析

2018-09-28杨春玉林潇董战峰王军锋

杨春玉 ,林潇,董战峰,王军锋*

1. 常州工学院社会环境管理研究中心,江苏 常州 213032;2. 武汉理工大学,湖北 武汉 43000;3. 环境保护部环境规划院,北京 100012;4.南开大学循环经济与低碳发展中心,天津 300350

随着对氮氧化物减排的不断重视,近几年国家制定了一系列政策,大力开展氮氧化物减排工作。“十三五”规划中提出新的减排目标——2020年中国NOx排放量要在2015年的基础上削减18.8%,“十三五”规划减排任务艰巨。电力行业是氮氧化物排放最多的行业之一,电力行业氮氧化物减排成效是完成减排任务的关键。国内外学者对氮氧化物排放的研究主要集中在以下几个方面:第一,国别层面的氮氧化物排放(Van Aardenne et al.,1999;Streets et al.,2000;Klimont et al.,2001;Zhang et al.,2009;Kim et al.,2014);第二,区域层面的氮氧化物排放(Godowitch et al.,2008;Laureti et al.,2014;Wang et al.,2014;童小川,2016);第三,与其他大气污染物(如PM,SO2,TSP等)协同减排控制中的氮氧化物排放(Zhao et al.,2008;Ning et al.,2012;Lu et al.,2013)。这类研究大多是针对某国家(区域)的某行业(如燃煤电厂、交通、重型柴油机等)氮氧化物排放。

氮氧化物排放的核算方法主要有实际测量法、经验法,以及排放因子法。其中,实际测量法存在测量难度大、准确性尚待证实的问题;经验法仅适用于二十世纪八九十年代未受控制时的氮氧化物排放核算。因而,目前这两种方法应用较少。能源消费导致的氮氧化物排放是影响空气质量及区域酸沉降的重要因素(田贺忠等,2001),也是人为氮氧化物排放的主要来源(郝吉明等,2002;李绍辉,2007;李晓东等,1996;施亚岚等,2014a;施亚岚等,2014b;刁贝娣等,2016)。排放因子法克服了实际测量法和经验法的缺点,根据能源统计数据,基于能源氮氧化物排放因子,考虑不同年际氮氧化物减排效率,从能源消费的角度核算氮氧化物排放,具有较强的合理性和可操作性。

目前关于中国氮氧化物排放的区划研究,一般是在完成氮氧化物排放计算后,按照东、中、西部的大区域进行划分,进而进行简单的区域氮氧化物排放差异分析,并据此提出对策。然而,这种基于大区域尺度划分的方式虽然能在一定程度上反映出中国氮氧化物排放的总体特征,但是由于缺少具体考虑指标,如经济发展水平、产业结构、能源结构等因素与氮氧化物排放之间的关系,得到的结果较为笼统,无法清晰地反映出同一大区域内的省域氮氧化物排放差异,故很难从省域层面提出具有针对性的减排建议。本文综合考虑经济发展水平、能源消费结构以及产业结构3个方面,对省域氮氧化物排放特征进行类群划分析,以期为中国电力行业氮氧化物分区域减排政策、途径、措施的制定提供理论参考与科学依据。

1 数据来源与计算方法

1.1 数据来源

对于分省分行业 NOx排放清单的计算数据源于全国各省能源平衡表(包括分省分行业的商品能源消耗与活动水平)。研究区域包括中国大陆30个省、直辖市、自治区,香港、澳门和台湾暂时没有考虑在内,西藏由于缺少统计数据,也没有考虑在内;燃料类型划分为煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气(LPG)、练厂干气、焦炉煤气、煤气、天然气等12类。2006—2010年各省(市、自治区)GDP值以2005年各省(市、自治区)GDP值为不变价计算得到;2011—2014年各省(市、自治区)GDP值以2010年各省(市、自治区)GDP值为不变价计算得到。

1.2 计算方法

本研究对比环境统计公报2012年NOx排放的统计结果,以及Akimoto et al.(2006)、Zhang et al.(2007)、刘通浩(2012)等的研究结果,认为分省能源平衡表更接近真实的能源消费量,适用于分省分行业的氮氧化物排放核算研究。因而,本文基于各省(市、自治区)能源平衡表,采用排放因子法,对全国各省(市、自治区)2006—2014年能源消费氮氧化物排放进行了核算。基于分省分行业能源平衡数据核算中国火电行业 NOx排放量的具体步骤是:首先,将各个省(直辖市、自治区)火电行业某种燃料消耗与相对应的部门行业相同燃料类型的NOx排放因子及NOx排放控制效率相结合得到电力行业消耗某种燃料产生的NOx排放量;然后将电力行业各种燃料消耗排放的 NOx量相加得到该省电力行业产生的 NOx排放量;最后将各省区 NOx排放量进行汇总,即可得到全国电力行业NOx排放总量。具体计算公式如下:

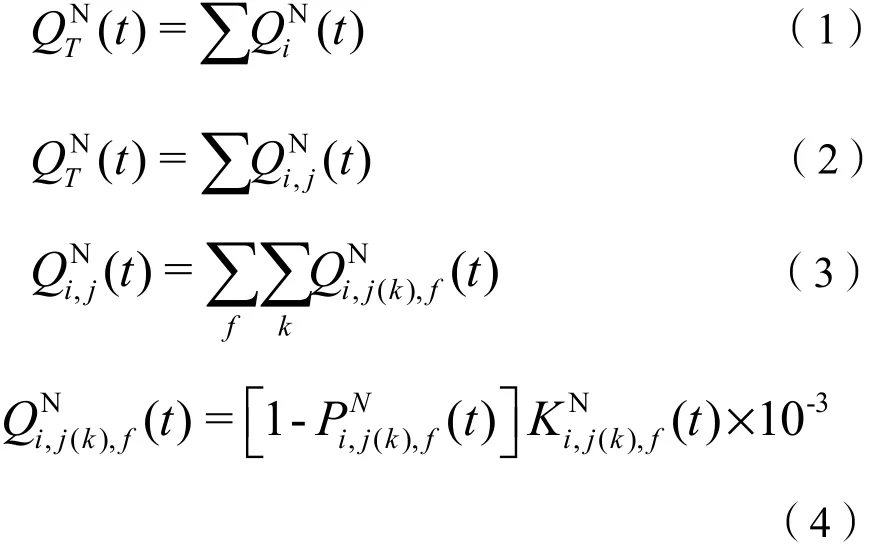

式中,QN表示NOx排放量;KN表示以NO2计的 NOx排放因子,kg·t-1;F为燃料消费量,t;PN为平均污染控制水平下氮氧化物的脱除率,由于不同燃烧设备和技术水平下氮去除率的差异很大,基于郝吉明等(2002)的假设,根据中国对氮氧化物减排工作的的关注度,本文设定 2005—2010年电力行业氮氧化物脱除率为 30%,2011—2012年为50%;T表示全国;i表示省(直辖市、自治区);j表示经济部门;f表示燃料类型。

能源平衡表中关于火电行业的能源消费数据体现在能源加工与转换中的火电和供热两个环节。本文以用于火力发电和供热的加工转换投入量作为火电行业能源消费数据。

火电行业能源消费量等于用于火力发电的加工转换的投入量(取绝对值)与用于供热的加工转换的投入量(取绝对值)之和。中国电力行业氮氧化物排放因子见表1所示:

表1 电力行业不同能源类型的NOx排放因子Table 1 The emission factors of NOx for different energies in power plants kg·t-1

2 电力行业省域氮氧化物排放特征

2.1 省域氮氧化物排放总量

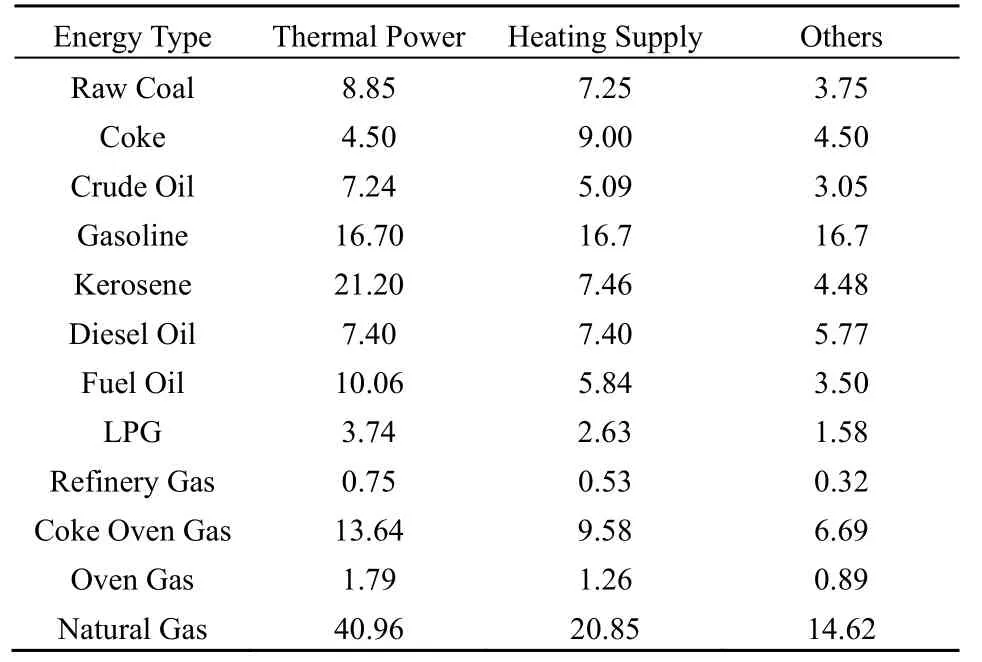

图1 中国电力行业2006—2014年省域氮氧化物排放Fig. 1 The provincial NOx emissions in Chinese power plants from 2006 to 2014

2006—2014年中国各省(市、自治区)氮氧化物排放总量及变化情况如图1所示,氮氧化物排放最多的3个省份分别是山东、内蒙古和江苏,9年间平均氮氧化物排放分别为85.56、84.09、79.79万吨。从全国氮氧化物排放绝对量的总体情况来看,2006年全国电力行业氮氧化物排放为 782.53万吨,2010年达到了1036.34万吨,以2006年氮氧化物排放为基数,5年间平均增长率为20.77%。2010年后,全国电力行业氮氧化物排放呈现下降趋势,以2010年氮氧化物排放为基数,2011年、2012年、2013年和2014年全国电力行业氮氧化物排放下降率分别为 13.62%、14.35%、13.09%和13.04%,4 年间平均下降率达到了13.52%。此外,从省域氮氧化物排放绝对量的总体情况来看,在2006—2010年之间各省氮氧化物排放基本上均呈逐年增加的趋势,2010年达到峰值,此后开始呈现下降趋势。

2.2 人均氮氧化物排放量

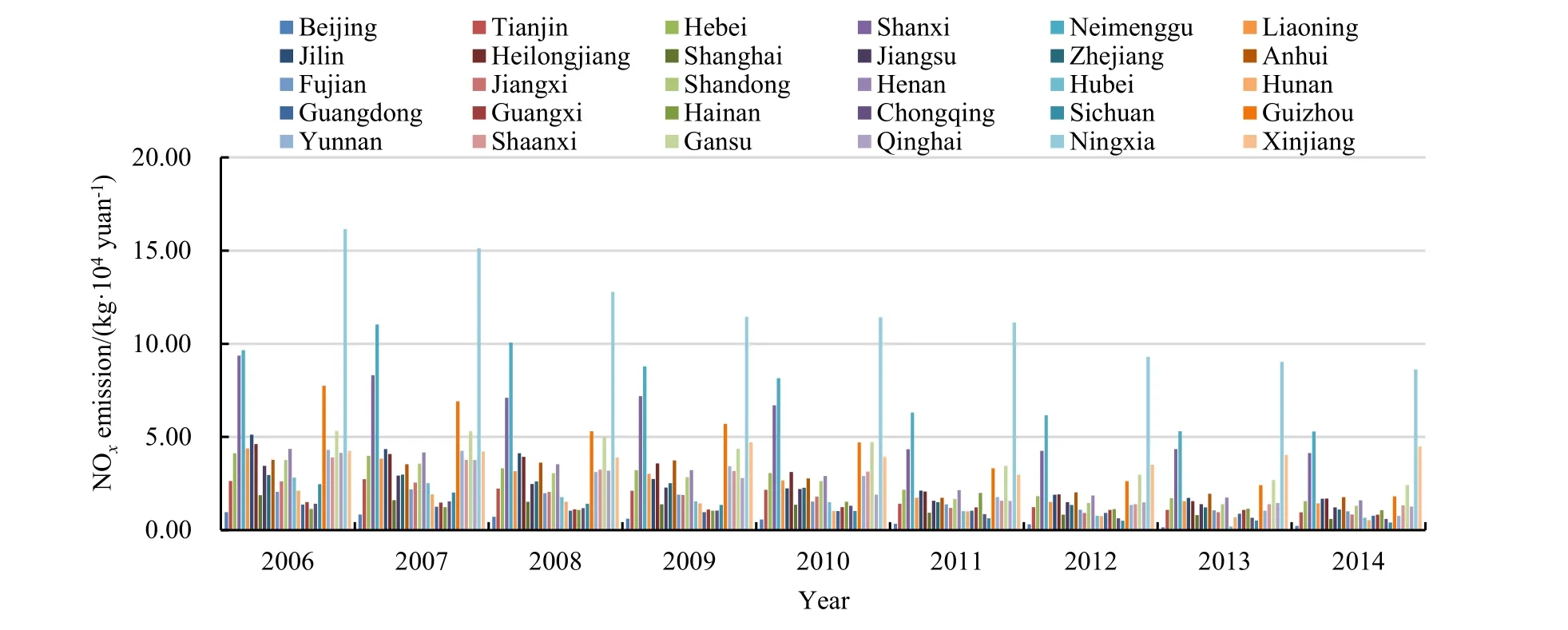

人均氮氧化物排放体现了一个国家或区域(省、市、自治区)的人口对氮氧化物排放的影响。从中国各省(市、自治区)电力行业 2006—2014年人均氮氧化物排放量来看(如图 2所示),各省(市、自治区)的差异较大,9 年平均人均排放变化范围在2.02~34.04 kg之间。其中,内蒙古、宁夏、山西是人均氮氧化物排放最多的3个省(市、自治区),9 年间人均氮氧化物排放分别为 34.04、9.35和14.85 kg;此外,湖南、广西、四川是人均氮氧化物排放最少的 3个省(市、自治区),9 年间人均氮氧化物排放分别为2.64、2.37和2.02 kg;从全国人均氮氧化物排放绝对量的总体情况来看,2006年全国电力行业氮氧化物排放为6.05 kg,2010年达到了7.78 kg,以2006年全国人均氮氧化物排放为基数,5年间平均增长率为18.54%。2010年后,全国电力行业人均氮氧化物排放呈下降趋势,以2010年人均氮氧化物排放为基数,2011年、2012年、2013年和2014年全国电力行业人均氮氧化物排放下降率分别为 14.04%、15.24%、15.24%和14.76%,4年间平均下降率达到了14.82%。此外,从省域人均氮氧化物排放绝对量的总体情况来看,在 2006—2010年之间各省人均氮氧化物排放基本上均呈逐年增加的趋势,2010年达到峰值,此后开始呈下降趋势,这一变化趋势与省域氮氧化物排放的变化趋势基本相同。

图2 中国电力行业2006—2014年省域人均NOx排放Fig. 2 The per capita of NOx emissions among provinces in Chinese power plants from 2006 to 2014

2.3 氮氧化物排放强度

2.3.1 单位面积的氮氧化物排放强度

氮氧化物排放强度一般有两种表示,一种是指一个国家或地区单位面积的年均氮氧化物排放,它是评价氮氧化物排放水平的一个重要指标,能够在一定程度上反映一个国家或地区氮氧化物排放在空间尺度上排放的密集情况。从中国各省(市、自治区)电力行业 2006—2014年氮氧化物排放强度来看,各省(市、自治区)的差异较大(如图3所示),9年平均氮氧化物排放强度变化范围在0.04~30.16 t·km-2之间。其中,上海、天津、江苏是氮氧化物排放强度最高的3个省(市、自治区),9年间人均氮氧化物排放分别为30.16、13.69和7.78 t·km-2;而青海、新疆、甘肃是氮氧化物排放强度最小的 3个省(市、自治区),9 年间人均氮氧化物排放分别为0.04、0.14和0.35 t·km-2;从全国氮氧化物排放强度绝对量的总体情况来看,2006年全国电力行业氮氧化物排放强度为0.39 t·km-2,2010年达到了1.24 t·km-2,以2006年全国氮氧化物排放强度为基数,5年间平均增长率为20.77%。2010年后,全国电力行业氮氧化物排放强度呈下降趋势,以2010年全国氮氧化物排放强度为基数,2011—2014年全国电力行业氮氧化物排放强度下降率分别为13.62%、14.35%、13.09%和 13.04%,4 年间平均下降率达到了13.52%。此外,从省域氮氧化物排放强度绝对量的总体情况来看,2006—2010年之间各省氮氧化物排放强度基本上呈逐年增加的趋势,2010年达到峰值,此后开始呈下降趋势,这一变化趋势与省域氮氧化物排放的变化、省域人均氮氧化物的变化趋势均基本相同。

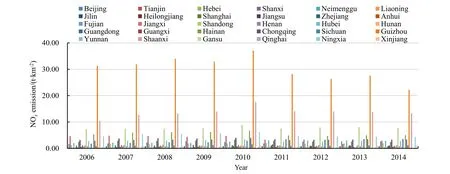

2.3.2 单位GDP的氮氧化物排放强度

单位 GDP的氮氧化物排放量是氮氧化物排放强度的另一种表示形式,也是评价氮氧化物排放水平的关键指标。由于单位 GDP的氮氧化物排放综合了经济发展水平、产业结构、能源结构等多种因素,故采用单位 GDP的氮氧化物排放表示氮氧化物强度得到了广泛认可。从中国各省(市、自治区)电力行业2006—2014年单位GDP的氮氧化物排放强度来看(如图 4所示),各省(市、自治区)的差异较大,9年平均单位GDP的氮氧化物排放强度变化范围在 0.52~11.67 kg·104yuan-1之间。其中,宁夏、内蒙古、贵州是单位 GDP的氮氧化物排放强度最多的 3个省(市、自治区),9 年间平均单位GDP的氮氧化物排放强度分别为11.67、7.86和4.50 kg·104yuan-1;此外,重庆、广东、北京是单位GDP氮氧化物排放强度最小的3个省(市、自治区),9 年间平均单位 GDP氮氧化物排放强度分别为1.03、1.02 和 0.52 kg·104yuan-1;从全国单位 GDP氮氧化物排放强度来看,2006年全国单位GDP的氮氧化物排放强度为3.37 kg·104yuan-1,2010年下降为2.37 kg·104yuan-1,以2006年全国单位GDP氮氧化物排放强度为基数,5年间平均下降率为19.18%。2010年后,全国单位GDP氮氧化物排放强度呈下降趋势,以2010年全国单位GDP氮氧化物排放强度为基数,2011—2014年全国电力行业单位GDP氮氧化物排放强度下降率分别为27.60%、35.07%、36.26%和44.45%,4年间平均下降率达到了35.85%。从2006—2014年总体情况来看,9年间全国电力行业单位 GDP氮氧化物排放强度一直处于下降状态,9年平均下降率为27.51%。

2.4 综合能源氮氧化物排放系数

图3 中国电力行业2006—2014年省域氮氧化物排放强度Fig. 3 The emission intensity of NOx among provinces in Chinese power plants from 2006 to 2014

图4 中国电力行业2006—2012年省域氮氧化物排放强度Fig. 4 The emission intensity of NOx among provinces in Chinese power plants from 2006 to 2014

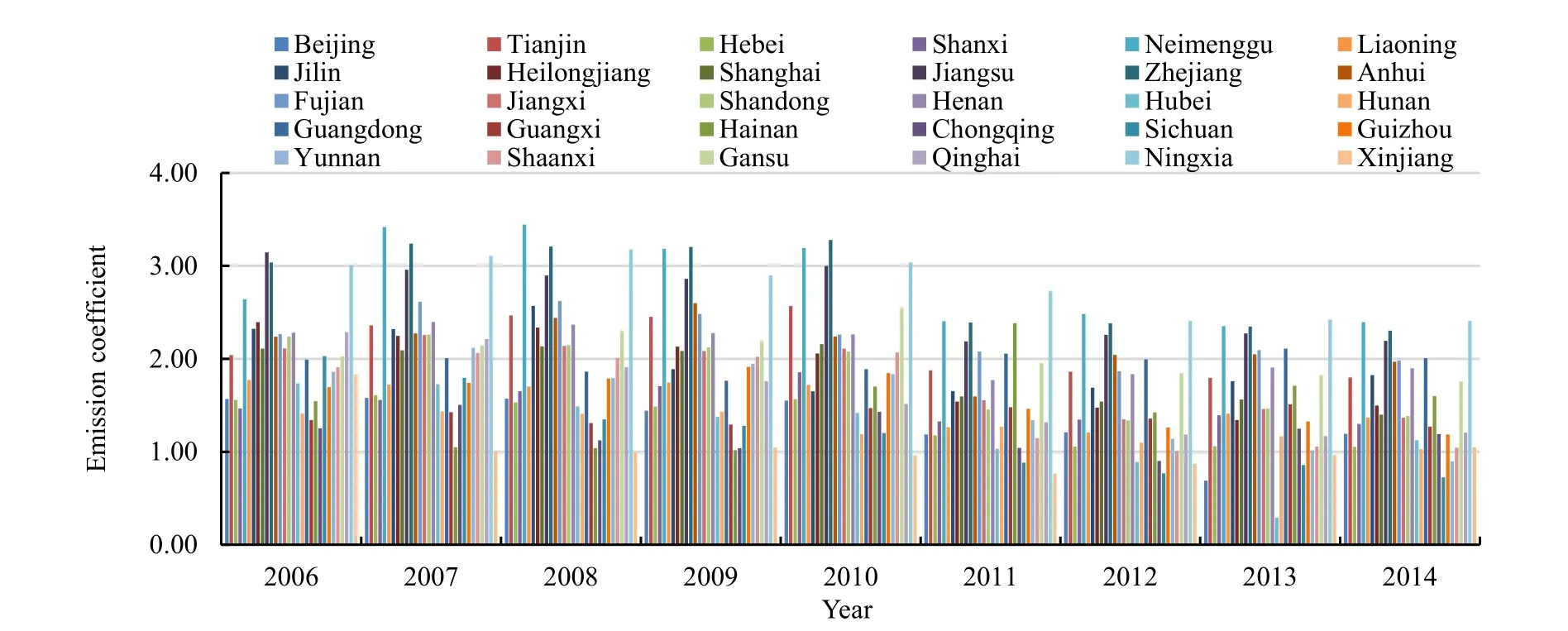

综合能源氮氧化物排放指标体系用氮氧化物排放总量与各类能源消耗总量的比值来表示,它反映了一个国家或地区特定能源结构下单位综合能源消耗所产生的氮氧化物排放量。如图5所示,从2006—2014年综合能源氮氧化物排放系数的平均值来看,平均排放系数最高的5个省(市、自治区)分别是内蒙古、浙江、宁夏、江苏,福建;平均排放系数最低的5个省(市、自治区)分别是湖南、湖北、四川、重庆,新疆。其中,平均排放系数最高的内蒙古自治区(2.83×10-3)约是最低省份新疆维吾尔自治区(1.05×10-3)的 2.69 倍。从 2006—2014年的变化趋势来看,绝大部分省区(27个省区)的综合能源氮氧化物排放系数呈降低趋势,其中降幅最大的省份是四川省,年均降幅为32%,其次是湖北,年均降幅为27%。仅有3个省份排放系数呈缓慢增长趋势,增长最快的是内蒙古,年均增幅为13%;其次是甘肃,年均增长为4%,再次是广东省,年增长率为1%。

研究结果显示,中国电力行业省域排放总体上呈现出以下特征:第一,2006—2014年各省(市、自治区)电力行业能源消费氮氧化物排放总体上呈增长趋势,年平均增长率为3.62%。第二,从人均排放的绝对量来看,电力行业省域氮氧化物人均排放量差异较大,经济发展较快和经济发达省域的人均氮氧化物排放量较高。第三,从电力行业省域氮氧化物排放强度绝对量的总体情况来看,中西部省域的氮氧化物排放强度较高,东部发达省域的人均氮氧化物排放强度较低;大部分省域的氮氧化物排放强度自 2010年后均呈下降趋势,总体而言,中东部省域的氮氧化物排放强度下降较快,西部省份下降较慢。电力行业氮氧化物省域排放强度与能源利用结构和产业结构密切相关,因而在制定电力行业氮氧化物减排差别化政策时应充分考虑各省(市、自治区)的能源结构和产业结构特点。第四,从综合能源氮氧化物排放系数来看,大部分省域排放系数呈下降趋势,经济发达省域的排放系数较低,欠发达省域的排放系数较高。

图5 中国电力行业2006—2014年省域综合能源氮氧化物排放系数Fig. 5 The integrated energy emission factors of NOx among provinces in Chinese power plants from 2006 to 2014

3 省域氮氧化物排放类群分析

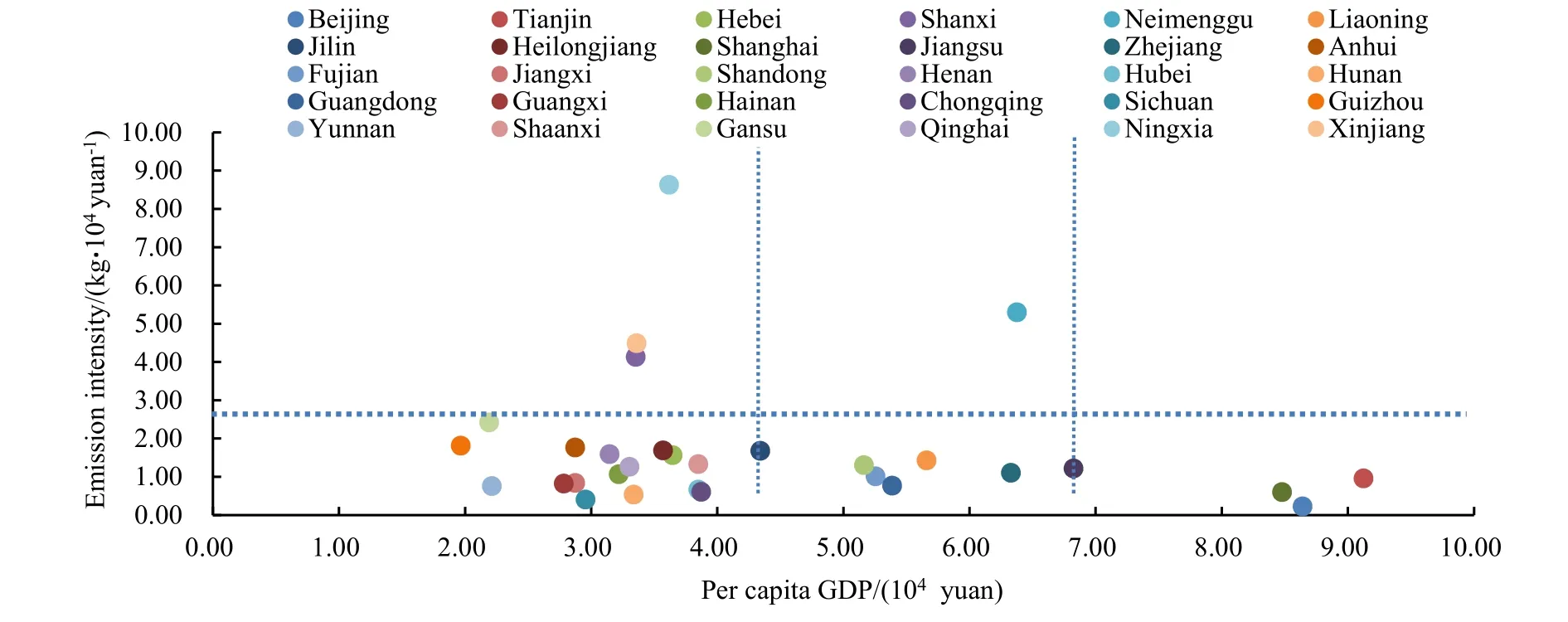

综合考虑经济发展水平、能源消费结构,以及产业结构3个方面,对省域氮氧化物排放特征进行类群划分。其中,经济发展水平用省域人均 GDP表示,能源消费结构用省域煤炭消费量占能源消费总量的比重表示,产业结构用省域第二产业比重表示。利用2014年中国电力行业省域单位GDP氮氧化物排放强度的数据计算得出的 30个省(市、自治区)单位 GDP氮氧化物排放强度中,以平均值1.73 kg·104yuan-1为标准,氮氧化物排放强度高于该标准的省(市、自治区)为高排放省份,低于该标准的省份为低排放省份。此外,经济发展水平、能源消费比重、产业结构的划分依据也是根据2014年各指标省域的平均值为标准,进而根据划分标准进行两两组合,从而对省域氮氧化物排放特征进行类群分析。

3.1 基于人均GDP的省域排放类群分析

结合中国的实际情况,将中国经济发展水平分为3类:以2014年人均GDP最高值(9.13万元,天津)与人均GDP最低值(1.97万元,贵州)之差的1/3加上2014年人均GDP最低值所得的值(即4.36万元)和2014年人均GDP最高值与人均GDP最低值之差的2/3加上2014年人均GDP最低值所得的值(即6.75万元)为标准分为3类,人均GDP低于4.36万元的省份为低收入省份,人均GDP高于6.75万元的省份为高收入省份,人均GDP介于4.36~6.75万元之间的为中等收入省份。基于人均GDP,可以将省域氮氧化物排放类群划分为五类:高排放低收入省份、高排放中等收入省份、低排放高收入省份、低排放中等收入省份、低排放低收入省份(如图6所示)。

(1)高排放中等收入省份

从基于经济发展的省域排放类群划分来看,属于高排放中等收入的省份仅有内蒙古1个省份,近年来,内蒙古经济发展较快,“发展排放”特征显著,2006—2014年,9年间人均GDP平均增速达到了15.86%。内蒙古是中国能源资源大省和重要的能源化工基地,电力等高耗能行业比重偏高。

(2)高排放低收入省份

从基于经济发展的省域排放类群划分来看,属于高排放低收入的省份有:宁夏、山西、新疆、甘肃、贵州、安徽 6省(市、自治区)。其中,中西部地区省(市、自治区)占到了三分之二。这些地区经济发展相对落后,基本上都是能源或者矿产资源大省,资源型产业是这些省份主要的支柱产业,高排放经济特征明显。

(3)低排放低收入省份

从基于经济发展的省域排放类群划分来看,属于低排放低收入的省份有:云南、广西、江西、四川、青海、海南、湖南、黑龙江、河北、河南、陕西、湖北、重庆、吉林等14个省(市、自治区)。这些省份大部分位于中部地区,尽管其经济发展水平相对落后于东部地区,经济发展仍然依靠第二产业尤其是重工业的发展,但是由于其生产工艺和技术水平相对高于第二类省份(低收入高排放),能源利用效率也较高,因此,其排放强度相对较低。

(4)低排放高收入省份

从基于经济发展的省域排放类群划分来看,属于低排放高收入的省份有:北京、天津、上海、江苏等4个省(市)。这些地区中,一些地区的支柱产业多是以现代服务业为主的第三产业,耗能少,如北京、上海;一些地区尽管以第二产业为主,但工业技术水平较高,“低耗能、低排放”的工业产业相对较多,非化石能源比重较高,如天津、江苏等。

图6 基于人均GDP与NOx排放的省域排放特征类群划分Fig. 6 The grouping of provinces based on the per capita GDP and the characteristics of NOx emissions

(5)低排放中等收入省份

从基于经济发展的省域排放类群划分来看,属于低排放中等收入的省份有:浙江、辽宁、山东、广东、福建等5个省(市、自治区)。这5个省份都是中国经济发展水平较发达的省份,均处于大力发展第三产业,摆脱高能耗、高排放产业的经济结构转型时期。

3.2 基于产业结构的省域排放类群分析

结合中国的实际情况,将中国产业结构类型分为三类:以计算得到的2014年30个省(市、自治区)的第二产业比重的最高值(54.14%,陕西)与第二产业比重最低值(21.31%,北京)之差的 1/3加上第二产业比重最低值所得到的的值(即32.29%)和第二产业比重的最高值与第二产业比重最低值之差的2/3加上第二产业比重最低值所得到的的值(即43.27%)为标准分为三类,第二产业比重高于43.27%的省份为产业结构欠合理省份;第二产业比重介于32.29%~43.27%之间的省份为产业结构较合理省份;第二产业比重低于32.29%的省份为产业结构合理省份。根据第二产业比重,可以将省域氮氧化物类群划分为五类:高排放产业结构欠合理省份、高排放产业结构较合理省份、低排放产业结构合理省份、低排放产业结构较合理省份、低排放产业结构欠合理省份(如图7所示)。

(1)高排放产业结构欠合理省份

属于高排放产业结构欠合理的省份有:宁夏、内蒙古、山西和安徽等4个省份。这些省份大都是能源和矿产资源大省,第二产业比重大,分别占到了 48.74%,51.32%,49.33%,53.13%。四个省份第二产业比重均在50%左右,产业结构具有资源性和高耗能的特点。

(2)高排放产业结构较合理省份

属于高排放产业结构合理的省份有:新疆、甘肃、贵州等3个省(市、自治区)。这3个省份都位于中国西部地区,尽管其第二产业占有相当的比例,但其优势并不明显,与第一类高排放产业结构欠合理的省份相比,其第一产业和第三产业产值所占比重较高,如贵州,但其工业以高能耗产业为主,工业化水平也较低。

(3)低排放产业结构欠合理省份

属于低排放产业结构合理的省份有:青海、河南、陕西、吉林、辽宁、河北、山东、江苏、浙江、广东、湖北、天津、福建、江西、四川、重庆、湖南、广西等18个省(市、自治区)。这些省份大部分位于中东部地区,尽管同样是第二产业比重较大的省份,但是其能源资源型重工业所占比重相对较小,且其能源利用技术和工业技术水平相对较高,因此在经济发展水平较高的情况下,其氮氧化物排放强度相对较低。

(4)低排放产业结构较合理省份

属于低排放产业结构欠合理的省份有:北京、海南2个省份。以第三产业为支柱产业的海南和北京,第二产业所占比重分别为25.02%和21.30%。北京市的第三产业比重是其第二产业比重的三倍多,达到了77.94%,海南的第三产业比重是其第二产业的近两倍,达到了51.85%。这两个城市的第二产业比重不高,且其第二产业以高新技术产业为主,因此电力行业氮氧化物排放强度较低;海南、北京以第三产业及旅游业为主,其次是第一产业,第二产业比重相对较低。

(5)低排放产业结构较合理省份

属于低排放产业结构较合理的省份有:上海、黑龙江、云南等3省;上海以第三产业为主,高达65.83%,是第二产业比重的近2倍;黑龙江电力行业氮氧化物排放强度较低的原因主要是其第一产业比重较大,达到了15.44%;云南第三产业所占的比重较高,达43.25%。

图7 基于产业结构的省域排放特征类群划分Fig. 7 The grouping of provinces based on the characteristics of industrial structures

3.3 于能源结构的省域排放类群分析

由于目前能源消费产生的氮氧化物排放中,绝大多数来源于煤炭(2014年煤炭引发的氮氧化物排放占到了71.19%)。因此,各省能源消费结构用各省煤炭消费量与能源消费总量的比值表示,即以煤炭消费量占能源消费总量的比重为依据进行基于能源消费结构的中国电力行业省域氮氧化物排放的类群划分。

结合中国的实际情况,将中国能源消费结构的类型分为三类:以计算得出的2014年30个省(市、自治区)的煤炭消费比重最高值(88.72%,山西)与煤炭消费比重最低值34.75%之差的1/3加上煤炭消费比重最低值所得的值(即52.74%)和煤炭消费比重最高值与煤炭消费比重最低值之差的2/3加上煤炭消费比重最低值所得的值(即70.73%)为标准分为三类,煤炭消费比重高于70.73%的省份为能源消费结构欠合理省份;煤炭消费比重介于52.74%~70.73%的省份为能源结构较合理省份;煤炭消费比重低于 52.74%的省份为能源消费结构合理省份。

根据煤炭消费比重代表的能源消费结构,可以将省域氮氧化物类群划分为四类:高排放能源结构欠合理省份、高排放能源结构较合理省份、低排放能源结构欠合理省份、低排放产业结构欠合理省份、低排放产业结构合理省份(如图8所示)。

(1)高排放能源结构欠合理省份

属于高排放能源结构欠合理的省份有5个,分别是:宁夏、内蒙古、山西、贵州、安徽。这5个省份煤炭消费比重非常大,分别为82.68%、87.42%、88.72%、85.71%、77.93%。这些省份有的是煤炭大省,如内蒙古、山西;有的是矿产资源大省,如贵州;安徽是中部能源大省,在能源结构中煤炭消费比重占到了80%以上。这些省份在高度依赖煤炭的同时,能源效率不高,能源结构欠合理。

(2)高排放能源结构较合理省份

属于高排放能源结构合理的省份有两个,分别是:新疆和甘肃。这两个省份均位于西北地区,煤炭消费比重都在60%以上,第二产业较不发达,能源利用效率较低。

(3)低排放能源结构欠合理省份

属于低排放能源结构欠合理的省份有5个,分别是:河南、四川、黑龙江、吉林、陕西。河南是由传统农业大省发展起来的新兴工业大省,是资源型工业大省,能耗高;四川等其他省份对煤炭的依赖程度比河南低。

(4)低排放能源结构较合理省份

属于低排放能源结构较合理的省份有 15个(市、自治区),分别是:天津、河北、山东、浙江、广东、福建、辽宁、广西、重庆、湖南、江西、青海、江苏、山西、湖北。天津、河北等其他省份对煤炭的依赖程度有所降低,如重庆已构建水电、生物质能源、风电、垃圾焚烧发电等多样、安全、清洁、高效的能源供应和消费体系。这15个省份中,广东、广西、福建、浙江、山东等省份尽管第二产业比重大,但其单位GDP的氮氧化物排放强度低于全国各省均值,表明这些省份的能源利用效率较高。

(5)低排放能源结构合理省份

表2 中国电力行业省域氮氧化物排放群类划分Table 2 The provincial division of NOx emissions in Chinese power plants

属于低排放能源结构合理的省份(市、自治区)有3个,分别是:北京、上海、海南。这3个省(市、自治区)都是以第三产业为主,其煤炭消费比重都在 45%以下,远低于全国各省煤炭消费比重均值(66.62%)。此外,北京和上海的第三产业都是以具有高附加值的现代服务业为主,而海南主要发展以旅游业为龙头的现代服务业。

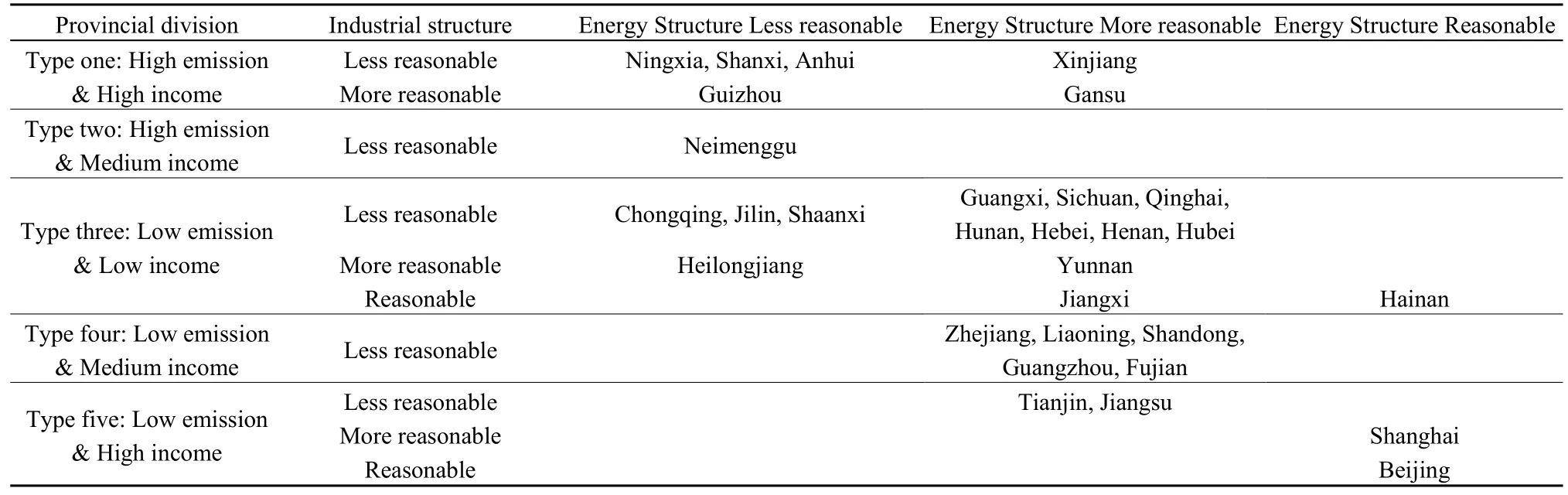

3.4 省域排放特征综合类群分析

综上所述,按经济发展、产业结构、能源结构对中国电力行业省域氮氧化物排放分类如下(表2):

区域类型一:高排放低收入省份(6省),包括安徽、宁夏、山西、新疆、贵州、甘肃。这些省份大多是资源能源大省,而人均收入较低,能源结构单一,亟需在大力发展经济的同时,优化能源结构。

区域类型二:高排放中等收入省份,包括内蒙古1个省份。

区域类型三:低排放低收入省份,包括河南、河北、吉林、辽宁、江西、青海、陕西、四川、重庆、湖北、湖南、湖南、广西、海南(14省)。这些省份大多人均收入较低,第二产业比重普遍较高,产业亟待调整。广西、海南这两个省份氮氧化物排放强度低,产业结构合理,煤炭消费比重也较低,然而其人均 GDP收入远低于全国各省的平均值,经济亟待发展。在经济发展时,应避免“双高”企业的转移,认真贯彻节能减排方针,大力发展循环经济。

区域类型四:低排放中等收入省份,包括福建、山东、浙江、广东、辽宁(5省);这些省份收入较高,但第二产业比重较高,煤炭消费比重也较高,产业结构亟需调整,能源结构亟待优化。

区域类型五:低排放高收入省份,包括天津、北京、上海和江苏 4个省(市)。除江苏省外,其余3个均为直辖市。这几个省域单位面积排放强度亟待下降的省份尽管收入高、单位 GDP氮氧化物排放强度低、能源结构和产业结构合理,但从单位面积氮氧化物排放强度来看,这4个省份均排在前十(2014年),其中,上海、天津、江苏是全国氮氧化物排放最密集的前三的省份。上海单位面积的氮氧化物排放强度(22.22 kg·km-2)是单位面积排放强度最低的青海省(0.04 kg·km-2)的500倍之多。因而,这些省份在氮氧化物排放的相对量,以及排放密集度等方面亟待改进。

4 结论

本文综合考虑经济发展水平(人均 GDP)、能源消费结构,以及产业结构(第二产业比重)3方面因素,对省域氮氧化物排放特征进行类群划分析,对中国电力行业氮氧化物分区域减排政策的制定具有重要的理论与实践意义。根据电力行业省域排放特征类群分析的结果,国家在制定电力行业氮氧化物减排政策、途径、措施中要结合各省(市、自治区)的经济发展水平、能源结构、产业结构的特点:在制定省域氮氧化物减排配额时,对于发展相对滞后的西部地区,应在减排任务空间与时间上给予一定的照顾;对于第二产业比重较高的省份,应给予较高的配额并制定较高的减排标准;对于第三产业比重较高的省份,应制定较严格的排放标准;对于煤炭消费占比重高的省份(如内蒙古、宁夏),应通过大力加强产业结构与能源结构调整,从提高能源利用效率的角度,实现减排目标。