哲学视角下人工智能对人类意识的影响

2018-09-22王佳斌

王佳斌

(福州大学 马克思主义学院,福建 福州 350108)

1 引言

随着人工智能的迅速崛起,引发了人们的哲学思考。《未来简史》里面契诃夫有一句名言:在第一幕中出现的枪,在第三幕中必然会发射。纵观历史,如果国王和皇帝手上有了新武器,迟早会禁不住诱惑。但自1945年以来,人类已经学会抵抗这种诱惑。但现今,大部分的人已经受智能化的服务。2018年1月31日,第41次《中国互联网发展状况统计报告》显示:“六成网民使用线上政务服务,政务新媒体助力政务服务智能化”[1]这种行为的转变,是否打破了契诃夫法则,对人们的行为形成异变以及影响。

2 人工智能在社会的地位

2.1 人工智能的历史背景

在20世纪50、60年代,有关人工智能的理论初步形成。而所谓的人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术学科。人工智能并不是按照“规则书”查询输入的内容,然后输出结果,而是让人工智能通过大量的理论学习,产生大量输入输出,进而发现规律,掌握每个规律。人工智能将和人类一样反思,利用技术不断地发现世界真理和规律,从而改造世界。

而智能则是一个不断验证记忆中的模拟或者称为恒定表征,不断作出判断的过程。作为一门新兴的学科,人们对人工智能的认识各有不同,也就对人工智能产生不同的思考。在1950年,被称为“人工智能之父”的马文·明斯基与他的同学邓恩·埃德蒙一起,首次建造了世界上第一台神经网络计算机。这也被看做是人工智能的一个原点。同年,图灵提出图灵测试。图灵测试是一种行为方法,用于判断一个计算机系统是否是智能的。人工智能的第一次高峰是在1956年,这是人工智能的第一个高峰,计算机被广泛的运用于数学、自然语言领域,解决了代数、几何和英语的问题。在1980年,卡内基梅隆大学设计了一套名为XCON的“专家系统”。专家系统是采用人工智能程序的系统,通过对人类专家的问题求解能力的建模,运用人工智能中的知识的展现和知识推理技术来模拟,达到具有与专家同等解决问题能力的水平。可以简单的理解为“知识库+推理机”的组合,XCON是具备一套完整专业知识和经验的计算机智能系统。到了1997年5月,IBM公司研制的超级计算机“深蓝”,同时,在美国纽约曼哈顿与当时人类国际象棋世界冠军前苏联人卡斯帕罗夫对弈6盘,结果“深蓝”获胜。

2.2 人工智能的国际地位

到了21世纪,数据收集及整理、算法(尤其是机器学习)以及高性能计算等技术的突飞猛进促成了革命性进步。现在人工智能已经出现在各个行业,如金融、医疗、制造等行业。人工智能领域的全球风投也从2012年的5.89亿美元猛增至2016年的50多亿美元。《中国制造2025》指出:“研究智能制造发展战略,编制智能制造发展规划,明确发展目标、重点任务和重大布局。”加快推动新一代信息技术的发展,着力推动智能化发展,培育新型生产方式。

中国对人工智能的研究起步较为晚,但是发展的速度非常快,中国的语音识别技术已经在国际上占有很重要的地位。如中国的科大讯飞,以及旷视科技和商汤科技等牵头的几家中国公司,已经成为该领域的领航者,至于互联网行业,百度、阿里巴巴和腾讯已经在大量运用人工智能技术,把人工智能技术放在重要的战略地位,并扩展它们的业务。

人工智能作为人脑的延伸和工具,使人类的智慧得到了充分的解放,但在解放的同时,人类的行为也逐渐进行转变。人是作为认识和实践的主体而存在,主体性是作为人在认识和实践中所表现和发展起来的主体意识和本质力量。一般来说,主体意识和主体行为是协调统一的。主体意识在情感上呈现自愿、自由性,在行为上呈现主动、自觉性。人工智能不断的发展,人类的行为出现了异化。这种异化,是对人行为的一种转变。

3 人类行为的异变

3.1 人类行为主体的异变

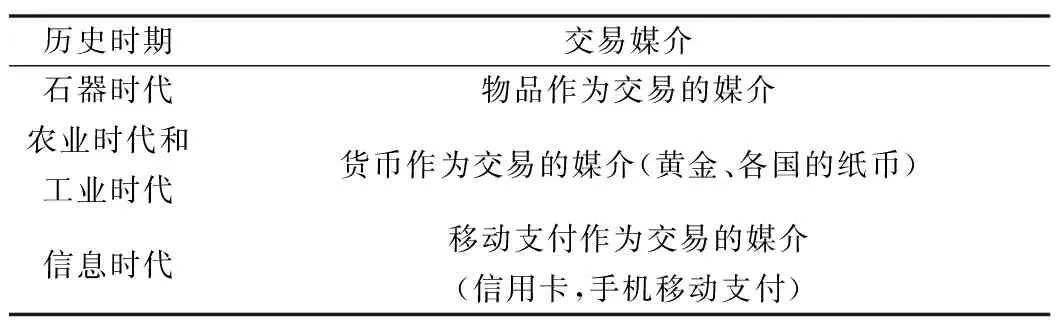

“教化”在黑格尔看来:“教化就是自然存在的异化”[2]。“教化”一词在德语中有“教育”、“教养”、“文化”等意思。同时,“教化”有人为的意思,指人通过教化脱离了自己的自然状态和天性,形成了一个与原初实在相对立的教化世界。在百度、谷歌等世界领先的科技公司和新兴成长起来的科技公司共同的努力下,带有科幻色彩的人工智能在今天已经很弱了,它正从科幻的元素转变成真真切切的现实。人类作为学习和实践的主体,按照自己的思考方式、表现出主体的力量和价值。而在此时,在笔者看来,在石器时代,生产工具低下,物质世界匮乏,人们是用食物进行交易已满足自身的物质需求,这个阶段以物易物为特征。在农业时代和工业时代,货币已成为了交易的媒介。直至现代,人们的支付行为已经发生改变,“二维码”等类似的支付方式已经进入了市场,货币已经变成了虚拟货币,这个阶段的支付方式以移动支付为主(表1)。

表1 支付方式的历史变革

恩格斯说:“全部哲学,特别是近代哲学的重大基本问题,是思维与存在的关系问题。”

辩证唯物主义者看来,存在先于思维,存在决定了思维,而思维通过实践反作用于存在。人工智能作为一种技术,技术作为一种存在物,它的使用和发展影响着人类的思维。人类有两个基本的能力:身体能力和认知能力。身体能力包括人体活动中所表现出来的力量、速度、耐力等机能。人工智能作为人类身体延伸的工具,人工智能逐渐取代纯体力的工作。使人们更加专注于认知能力。现在,人工智能的算法已经取得突破性的成长。这些算法已经构成一种的意识形态。“自我量化”的运动,所谓的自我量化,就是通过科技方式将一个人日常生活的各方面,包括物质摄入、身体状况以及体能情况记录下来的一项活动,也就是数学模式。算法为你分析这些数据,告诉你是谁,该做什么,就是“通过数据,了解自己”。 以智能手环为例,它每天记录你的心率、步数、呼吸等,以最优的方案提供最佳的决策。

3.2 人类行为动机的异变

技术的出现,使人类忽视了自身的主动性发挥。埃吕尔说:“技术进步造就了一些价值,这些价值具有无可怀疑的优点,同时也破坏了一些同样重要的价值……在劳动领域,当前的技术进步已极大地节省了体力付出。但与此同时,这种进步在精神方面却要求越来越高,以致神经上的紧张、疲劳和崩溃反而增加了。”[3]人工智能技术为人类提供了高效的服务,不断地丰富主体的生理、心理等各方面的需求。但与此同时,人类受到人工智能技术服务也为人工智能提供了可靠的数据。

动机是引发人类行为的直接原因,分为内部动机和外部动机,人工智能的出现,人类的生活日益智能化。语音图像识别,为公安部门节省了大量的人力。智能导航系统,为人类提供最便捷的交通,不必为了交通堵塞烦恼。智能汽车也在紧锣密鼓的研究,相信很快就可以在市场上呈现出来。大量的智能化和人类不断的交互,但在交互的过程中,人类的思维渐渐的进行转变,逐渐形成行为异化。

4 异变对人工智能的影响

4.1 异化对人工智能的作用

人工智能是在不断进步、不断提高、不断成长。在现在社会,人们的行为不断刻录在人工智能的“记忆”里。 “在神经、心理、语言、思维、文化等人类认知各个层级上,人工智能都在模仿人类智能”[4]。如语音识别系统和图像识别系统已经达到了较为成熟的阶段,使人工智能似乎已经达到具有了视觉和听觉。人工智能的第一步是感知信息源的,对人脑的行为方式进行模拟,实现神经网络转变,人工智能逐渐的具有与人脑类似的思考和认知、识别的能力。因此,人类智能与人工智能具有内在的联系。人工智能模拟人的思维过程、模拟人的行为方式。

人工智能的学习则是人工智能发展的关键,人工智能从被监督学习到无监督学习、从被动到主动学习,这一切都来源于人类的习惯,在不断模仿人类意识的过程中,人类的习惯使人工智能更快地模拟人行为方式。通过不断地学习和反馈,大数据积累大量人类的习惯,人工智能发展之初,人类知识输入程序、数据、指令,人工智能就能够独立进行运算、反馈以及调整,在此过程中,人工智能根据人类的行为以及大数据为基础,形成自己的独有逻辑。有学者对人工智能的自我意识作出了评价:“这样复杂和深刻的思考和行动是自我意识?很显然不是。现有的人工智能都不具备区分你、我、他的自我意识,更高级的大智慧更无从谈起。”[5]人工智能依托大数据,算法和运算能力,进行数据分析和推理。图1为人工智能运算推理的例子。

已知全长为10m、A=3、B=3,求C?

这是一种逻辑判断,这种逻辑的判断,来源于大量数据的积累,20世纪30年代开始用于描述智能行为。符号主义学派认为,符号是人类认知和思维的基本元素。人类的认知过程是在符号上的一种运算,符号主义学派认为人和计算机一样,都是一个物理的符号系统。因此,人们的行为能够通过计算机模拟,用计算机的符号来模拟人的认知过程。这种方法的实质就是模拟人的抽象思维,模拟人类认知系统的功能,把这种符号输入计算机中,就可以模拟人类的认知过程,实现人工智能。人工智能和人类是一种交互式的,交互式是人跟人工智能的一种对话。“微软小冰”就是一种简单的人机的自然交互。交互式的交流,从最基础的词语交互式到语音、手势、表情、触摸交互式,已经渗透到了生活的方方面面。

把符号主义的思想简单的归结为“认知即计算”。知识等于数据,也就是说,知识是人工智能的核心,认知就是处理符号,推理就是运用知识的启发式对问题求解进行搜索,它的行为是一种技术行为。这种技术行为,需要人类所提供的数据进行支撑。

4.2 异变对人工智能技术的发展及结果

人类的发展历史,可以看成一部工具制造的发展史,多年来,每一次新的工具的诞生,都是人类自然能力的一种突破。工具使人类从复杂、繁重的体力劳动中得到解放,人工智能在语音识别、数据挖掘、视觉识别等多个领域的发展,使人类从重复的机械劳动解放出来,与商业模式紧密结合。发挥出了人工智能真正的价值。人工智能作为人脑的延深,强化了人脑的机能。在信息的输入、处理、存储、整理等方面上,人工智能都远超人类,增强了大脑的思维能力,为人类的自由全面发展提供支撑。

人类行为的异变促进了人工智能的发展,这个发展不仅仅是技术上次变革,它未来将和经济、教育、思想、文化等各个领域想融合。恩格斯说:“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”1760年左右,纺织机、蒸汽机的发展,取代了当时的手工劳动。成千上万的手工劳动者成为了工人,人们的出行方式转变为乘坐火车、轮船时,整个世界的经济、教育、文化等领域发生了重大的改变。2017年1月著名的经济学家伊安·戈尔丁用悲观的心态来看待今天的科学技术,他认为:“我们生活在科学技术如此进步的时代,为什么还会有这样那样的不平等?”科学技术的发展,会有好有一面,也会有危险的一面。人类行为的异化,使人工智能为人类提供更好的服务,人类的意识乐于去接受转化,这种异化的同时也促进人工智能更好的自我学习、发展。

5 人工智能和人类互为影响

在哲学中,思维收敛与发散是辩证统一的,思维的收敛性是从已知的信息中,沿着同一个目标,寻求正确的思维方式。思维的发散性是从一个目标出发,沿着不同的途径去思考,寻求多种答案的思维方式。人工智能的诞生离不开人类的发散性思考。同时,它也离不开外部世界的数据化处理,在笔者看来,人工智能和人类交互式的交流、协同发展、互为影响。

数据转化为信息,信息转化为知识,最后把知识转化为智能。人类为人工智能提供了大量数据,这些大量的数据已经远超人类大脑。在数据主义看来,宇宙由数据流组成,任何现象或实体的价值就在于对数据处理的贡献。所谓的数据流,就是通信领域使用的概念,代表传输中所使用的信息的数字编码信号序列。

人类就是信源的发送者,通过信道的渠道,发送给信宿,也就是计算机。计算机通过编码形成自己的代码,运用自己的运算能力,精准反馈给人类。在一个大数据的时代。人类离不开大数据,大数据也离不开人类日常生活的点点滴滴。而人工智能就是大数据、算法、运算能力的载体。

6 结语

哥白尼用日心说改变人类对世界的认识,与人们对于地球是宇宙的中心的观念相反。今天的人工智能的发展,也改变了人们对于机器的认知。重塑了人类与机器之间的相互协作关系。当哥伦布站在新大陆,重构世界图景时,今天的人工智能技术也在百度地图、谷歌地图大胆尝试,构筑人们头脑中的出行地图。人工智能在模仿人类的智能,从神经、心理、语言等各个方面。与此同时,人类也搭上人工智能的便车,为人类提供更好的服务,人类也为人工智能提供了一个很好的平台,为人工智能提供了大量的数据库。人工智能的发展,不仅仅是技术上的革命,而是一次大变革,人工智能未来必将与重大的社会经济、教育、思想、文化等各个领域同步变革。