洮河流域近20年径流量偏枯原因分析

2018-09-21

(甘肃省临洮水文水资源勘测局,甘肃 临洮 730500)

洮河流域近年来,由于受全球气候变化、水资源开发利用的复杂性和人类活动的多样性,流域内天然来水量不断减少,年径流持续偏枯,水资源问题也越来越受到人们的广泛关注。因此,探讨流域水资源量的变化对区域内水资源统一规划管理,水资源合理配置,开源节流都有着现实意义。

1 流域概况

洮河位于青藏高原东北部,是黄河上游第一大支流,发源于青海省海南州境内的西倾山北麓勒尔当,源地海拔4 260 m,于甘肃省永靖县刘家峡水库坝上2 km处汇入黄河,河流走向整体呈"L"形,干流全长673 km,流域面积25 500 km2。流域上游地处甘南高原中部,地势高亢,气候高寒湿润,植被良好,河流侵蚀作用微弱,河水清澈。流域中上游段地处甘南东部高山森林区,主要为岷山山地;中下段南边为太子山林区,气候高寒阴湿,夏秋变化剧烈,灾害性天气频繁,局部地段水土流失严重。流域下游为甘肃中部干旱黄土丘陵区,属温带干旱半干旱气候区,是典型的黄土丘陵地区,区域内大部分面积被黄土覆盖,地表起伏较大,沟谷纵横,植被很差,水土流失严重。

2 资料来源及统计分析

2.1 资料来源

收集碌曲、下巴沟、岷县、李家村、红旗五个水文站建站至2015年实测径流、降水等基本资料,作为洮河流域上、中、下游代表站进行分析。

2.2 径流分析

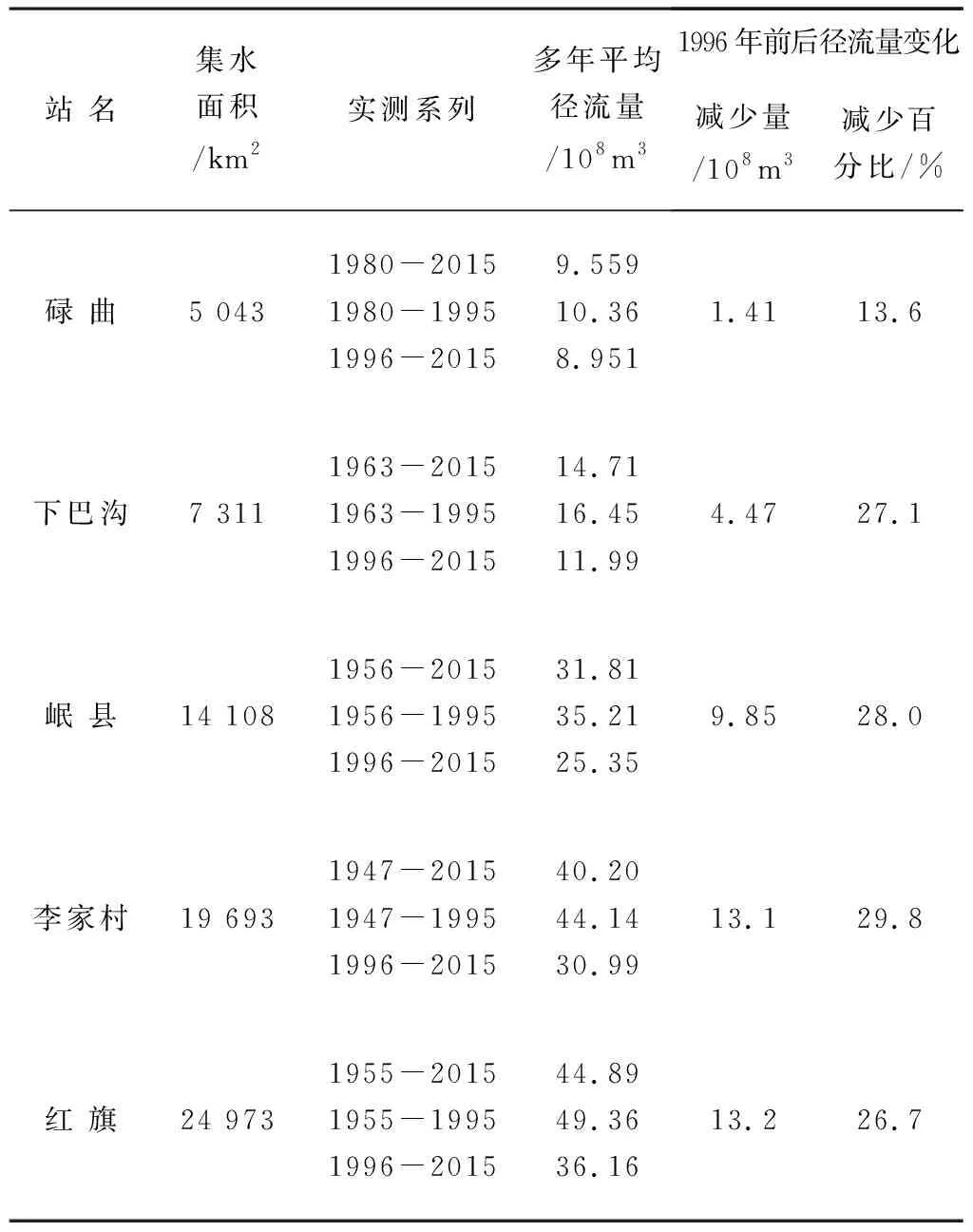

洮河流域干流从上至下依次设有碌曲、下巴沟、岷县、李家村、红旗五个水文站,对五站1996年前后不同系列多年平均实测年径流情况进行对比分析(见表1)。从系列变化看, 碌曲、下巴沟、岷县、李家村、红旗五站多年平均实测年径流量分别减少了1.41亿 m3、 4.47亿 m3、9.85亿 m3、13.1亿 m3、13.2亿 m3,减少幅度分别占1996年以前多年平均实测年径流量的13.6%、27.1%、28.0%、29.8%、26.7%。各水文站自1996年前后实测系列年径流量明显偏小,且径流量减幅基本上是沿干流由上至下增大。

表1 洮河干流各站1996年前后不同系列多年平均实测年径流量对比表

2.3 降水分析

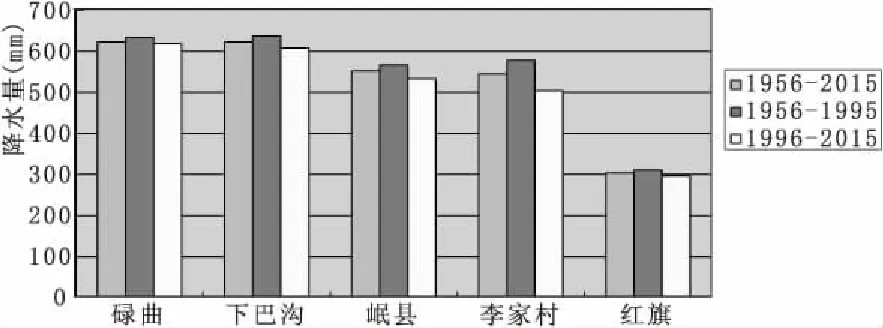

根据降水资料统计,从流域内五个水文站多年系列平均降水量图(见图1)可以看出,各水文站降水量年际变化相对较小,不同阶段年降水系列之间减少幅度不大,但区间降水量情况却有差别,流域上游碌曲、下巴沟站与中游岷县、李家村站之间降水减少幅度差别不大,但下游红旗站的降水量却减少很多。说明李家村站以上区域,因受大陆气候交绥的影响,大部地区湿润多雨,降水较多。而洮河下游段夏季炎热干燥,高温少雨,是降水减少的主要原因。

图1 洮河流域各水文站多年系列平均降水量图

3 产流趋势分析

3.1 径流来源

影响径流量的因素众多,有降雨、蒸发、植被及下垫面因素等等,洮河流域受大陆季风气候的影响,降水的季节变化十分明显,根据本流域状况,降雨量、降雨强度以及降雨的时空分布都会直接影响径流量。因此,汛期降水是洮河流域的主要补给来源,其次为冰雪融水和地下水补给。点绘各站多年平均月降水量过程线(见图2),可以看出,非汛期(1-4月、11-12月)河流处于干枯阶段,径流形成主要取决于流域蓄水的消退,而前期水量的丰、枯对枯季径流起着重要的影响。4月以后随着气温的升高,流域积雪融化和河网储冰解冻形成春汛来水量逐渐增大,降水也开始有明显增加,主要集中在5-10月,非汛期降水比例较小。

图2 各水文站(1956~2015)多年月均降水量过程线

3.2 年内分配

径流受河流补给类型、流域自然地理特征及干湿条件的影响,年内分配极不均匀。从表2可以看出:各站汛期(5~10月)的径流量分别占全年径流量的67.8%、71.0%、75.8%、74.6%、74.5%,多年平均最大月径流量都出现在9月份,多年平均月最小径流量都出现在2月份。由于降水比较集中,大部分洪水发生在6~9月,流域径流主要由同期降水补给,以局地暴雨洪水为主,且干流洪水量较大、持续时间长,年径流量的年际变化与年降水量的变化基本相应。

表2 洮河流域各水文站多年平均径流量年内分配(1957-2015年)

表3 洮河流域各水文站不同时期径流丰枯变化

3.3 径流变化趋势

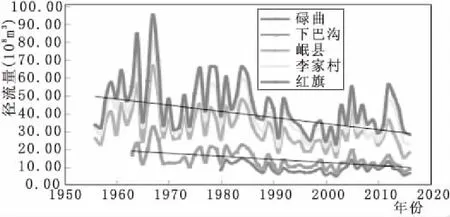

根据洮河流域各水站年径流量(1957~2015年)变化趋势分析(见图3),可以看出:碌曲、下巴沟站年径流量减少趋势变化不是太大,说明洮河流域上游来水相对比较稳定。而中下游区间岷县、李家村、红旗三站的年径流变化递减趋势较大,来水主要由汛期的暴雨洪水形成,且在1986年后特别明显,2003年后也有个别年份偏丰,但是从年际变化看,丰水年、平水年、枯水年交替出现,洮河流域从上游到下游总体表现为逐渐减小的趋势。

图3 洮河流域各水文站年径流量变化趋势图

3.4 不同时期径流丰枯变化情况

对各站1957~2015年的年径流量资料按照不同时期进行分析计算(见表3),得出不同的丰枯情况:洮河流域在60年代由于水量充沛,连续性降雨较多,降水面积大,流域属径流丰水期,70、80年代为洮河径流处于平水期。90年代之后,流域降水普遍减少,且降雨强度降低,产流较少,流域基本处于连续枯水期。

4 水资源量偏枯原因分析

4.1 气温不断增高

洮河流域远离海洋,地形复杂,气候类型多样,上下游气候差异明显。上游属高寒湿润气候,年平均气温在摄氏1℃~6℃。中部属黄土高原向青藏高原的过渡地带,气候属高寒阴湿区,年平均气温为5.5℃。下游为甘肃中部干旱黄土山丘区,属黄土高原温带半湿润半干旱气候,年均气温在6℃~10℃度之间。气候变化对河流的影响十分明显,气温的升高会使河流的蒸发量不断增加,进而降低了地表的径流量,导致部分地区的河流出现大量枯水期的情况,甚至会出现大面积河流干枯的情况。根据资料统计,洮河流域近20 a的气温总体呈上升趋势,碌曲站20世纪80年代后期至本世纪初,气温增加幅度较大,平均上升了0.6℃之;洮河下游红旗站多年平均气温在9.0℃,年最高气温在34.3℃,年平均气温从20世纪70年代的8.7℃上升至目前的9.5℃, 气候从干冷、大风逐渐向干暖型转化,由此可见气温是影响地表径流量变化的的重要因素之一,受此影响洮河流域的径流量呈持续减少的态势。

4.2 蒸发量逐渐增大

蒸发量是水循环的重要环节之一,水面蒸发量是反映当地蒸发能力的指标。它主要受气压、气温、湿度、风、辐射等气象因素的影响较大,洮河流域多年平均蒸发量在800~1 500 mm之间,大部分地区在1 000~1 200 mm。碌曲以上至洮河源头大都为草原区域,紫外线相对较强,致使蒸发量相对较大。中游代表站岷县站70、80、90年代至本世纪初的多年平均蒸发量分别为1 094.7 mm、1 131.1 mm、1 213.4 mm、1 240.1 mm,其中7-9月蒸发量为最大,这一区域地处陇西黄土丘陵区,植被较差,区域内日照强、且气温相对较高,是蒸发量高值区。由于气温的增加,水资源的蒸发量变大,导致水资源的散失严重,尤其是干旱地区,大面积的水资源蒸发,会导致本就水资源不够丰富的地区,干旱情况加重,制约区域农业和经济的发展。

4.3 降水量持续减少

洮河流域洪水多由甘南上游降水和中下游暴雨形成,流域的多年平均降水量为555.8 mm,降水量主要集中在汛期6~9月,非汛期几个月降水偏少,连续最大四个月降水量占年降水量的70%以上,年降水日数大多在120 d左右,且多以暴雨形式出现,强度大、历时短,由于暴雨比较集中,容易发生洪涝灾害。自上世纪90年代至本世纪初,洮河流域各站6~9月降水量不仅较多年平均降水量减少,而且多为阵性降水,连续性差,降水强度明显减少,暴雨产生的洪水的频次和量级变小,致使近年来洮河流域都属偏枯年份,持续干旱。尤其是洮河流域下游段,处于干旱半干旱地区,气候干燥,降水稀少,水资源相当匮乏。因此,受降雨强度及集中程度的影响,降水量从上游到下游降水呈递减的趋势,导致产流量减少,这一情况说明天然径流量的衰减与流域降雨偏枯有着直接的关系,而降水的时程分配、笼罩面积以及降水的连续性是影响径流减少的主要原因。

4.4 森林植被退化

洮河流域大致分为上游的高寒草甸草原植被带、中游的森林草原植被带及下游的干旱、半干旱草原植被带。各类植被在涵养水源、保持水土、防风固沙、改善当地气候条件、增加降水和促进洮河流域的生态平衡方面都有不可替代的作用。 自上世纪90年代以来,甘南碌曲以上至洮河源区,由于草原牧民长期的过度放牧,有相当一部分草场的水涵养能力急剧降低,流域内沼泽、湿地大面积干涸,许多草场大片消失。而中游两岸由于受人类活动的影响,森林被大量砍伐,只留小片的人工林和保护林,森林草原带部分已退化为灌木草原或开垦为耕地,生态破坏严重。下游区黄土覆盖深厚,植被稀少,水土流失严重,除人为破坏流域原有的蓄水条件及脆弱的植被退化严重外,旱灾、冰雹、霜冻、泥石流等灾害时有发生。

4.5 水电站建设的影响

近年来,由于经济的快速发展,水资源利用的程度越来越高,河道开发利用,水电站的建设越来越多。自碌曲县第一座阿拉山电站开始,一直到永靖县茅龙峡黄河入口处, 600多公里的洮河上遍布着大大小小50多座水电站,另有10多个水电站正在热火朝天地建设,让已经千疮百孔的洮河更加羸弱不堪。电站在建设过程中一方面造成自然环境的破坏和水土流失,另一方面部分电站建成后忽视生态环境恢复,下泄流量不足,导致部分河段断流,河床干涸,行洪河道急剧萎缩,为安全行洪埋下了隐患。同时在洮河流经上中下游河段内还有橡胶坝景观水面,还有多处旅游景点也建有景观水面,上游蓄水越来越多,致使洮河下游长期处于枯水期。水电站的大量建设对洮河生态破坏极为严重,由于大部分电站生态流量不够,枯水期甚至会出现不排的情况,导致河床干枯,对水生物、两岸植物产中下游引水灌溉消耗量也在逐年增加,使流域出口断面的过水量减少。如今洮河流域已经被切割成时断时续的非自然河段,导致河流自身的生命系统发生危机,以河流为依托的其他生态系统也就失去了生存的保障。

5 结语

综上分析,洮河流域上中下游由于地域差异显著,降水径流变化也各不相同。近20 a来,流域降水的自然状况未发生改变,但降水及径流分布特性均发生了变化。尤其在下游地区降水量减少显著,枯季径流比例有所增加,汛期径流比例反而减少,说明流域调蓄能力降低,产流机制发生了变化,径流系数也发生了不同程度的衰减。就现有资料来看,水资源量减少的原因主要有两方面,一个是气候、自然的变化,我们应采取适应性的对策;一个是对人类活动影响的变化,我们应采取人、水和谐的措施。因此实时、准确、全面地掌握洮河流域水文、气象规律和水文地质条件,对洮河流域水资源的统一调度和改善洮河生态环境具有重大意义。