颠倒的能艺

2018-09-21周逊湖州师范学院求真文学院浙江湖州313000

周逊(湖州师范学院求真文学院,浙江 湖州 313000)

一、导论

能乐面具,作为一种发源于江户时代的,从一开始就伴随戏剧诞生,并流传于主要城市中的表演器具,其核心是仿鬼式面具,与中国的摊面不同,摊面主要流传于中国宋朝的农村地区。而特定的能乐用于特定的戏剧形式,早期包含的杂耍,吐火球等幻术表演,后来正式发展为戏剧性的表演,能乐面具(下文简称能面)在戏剧形式中是最具有代表性的,其面具的文化底蕴和制作工艺本身就是一部历史。最具有特点的就是其面具文化准确特指乐独特的一种人物形象,以及其形象传达的情绪。

正例如像能面与能面戏剧表演为代表的传统戏剧或早期艺术创作着重关注直观感受,早期电影中人物形象平面单一,早在二十世纪六十年代的新好莱坞时期,其制片模式依旧是非黑即白穿插灰色人物,是非常注重“表现”这一命题的。艺术家创作者在创作手法上偏重于理想化,格式化,以及固定模式化的表现人物来规避许许多多的创作谬误。以及出于某些时代历史背景,创作的权限大打折扣,进而导致许多的文本创作,其人物是没有血肉的,是一场雨就可以阴郁,一次日出就可以欣喜的创作大梁底下悬挂的人偶,是单纯的文本化人物。是远距离的,符号感的。

现如今随着观众,读者或赏析者的多元化口味需求,以及对现实描摹的深层次需求,创作者面临着将人物情绪解放,将想象空间还给受众等等一系列新要求。因此当能面底下人物不再满足于能面传达的情绪时或是不再是对应能面传达的情绪时,对于创作,是否是一次跃升还是倒退?文本与作者的关系是否产生了全新的变化?应该如何逆转才是“人物的解放,情绪的自由”呢?

二、能乐面具表演——第一阶段

(一)什么是能面?

能面,起源于日本。能面,符号的一种,用作传达特定情绪或人物,是直观了解能乐的最快渠道。[1]

能面从诞生之日起,就是脸谱化的,并且直观可见是宗教化的,初期的表演表现形式尚未像现在这么发达多元,是未能形成人物的样式化、具体化的,因此早期就开始使用一种特定的面具来代表特定的人物或者情绪,其基本类型就大约具有60多种,一个能面就能反应一个角色的内心,例如鬼神面中的怨灵,其形象往往青面獠牙,面目圆瞪,报仇雪恨之感呼之欲出。正所谓“能面为能之生命,能面之心为能之心”,早期的能乐为了增强代入感,并没有将能面彻底虚拟化魔幻化,而是较为接地气的根据社会中人物形象与宗教相结合而作为依据,因此划分出了这类角色在能面中的特定的形象,情绪,性格等一一对应。

图1

在能面的发展过程中最值得注意的就是能面传递了一种典型的日式清幽,所有能面的构造具备一种丝丝入扣的紧致感,其情绪传递的内敛,收拢。[1]其面具构造的实际要比人脸小一些,因此能面本身传达的情绪亟需表演者自身的肢体动作与之相协调。例如在能乐表演中,女子常掩面,低垂着头颅,不断强调着悲伤和凄婉的情绪。而用作鬼神或是显贵的面具常给人感觉飞扬跋扈,趾高气昂,其能乐表演的服饰极其华丽,与其高贵的身份相对应。能面的表演是与人物完全对应的,其剧目中的喜怒哀乐都是为了特定时刻所预备的,但是能面本身是不具备这样的性质的,这正是能面艺术中蕴藏的残缺美,“留白”这一概念完美传递在能面的艺术中。如果仔细端详一只能乐面具,就会发现其中的勾画并不繁琐,仅仅是寥寥数笔,就把人物勾勒出神韵,其空旷的神韵,常常给观赏者一种回味感,这正是能面从日本绘画和民族气质中提炼出来的美。

因此“留白”的能面本身是没有情绪的,只有当特定的环境,特定的情绪进入了这个“外壳”以后,能面就成为了角色中那个凄凄惨惨戚戚的弱女,才成为了那个叫嚣着要和命运抗争的武士。只有特定的环境影响了人物,人物才出现了对应的情绪。因此能面本身就是一个空白的符号单位,它必须要满足特定的剧情,特定的人物,以这样的角色进入这个空白单位以后,能面与情绪成为了一个完全对应,完全受环境影响继而产生情绪的整体。

(二)能面与情绪的视觉符号对应

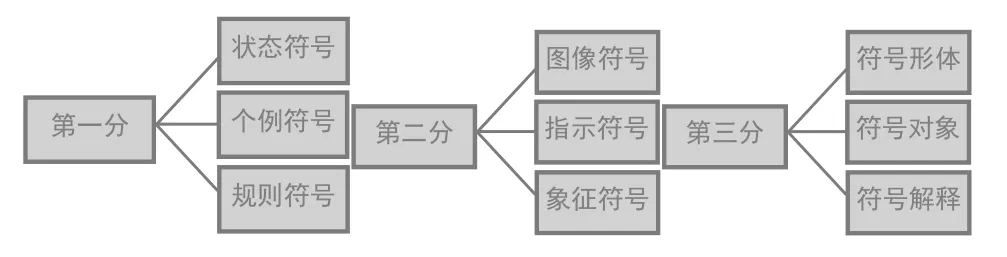

符号一词是从希腊语semeiotikos中演化而来,意指好的观察者,即在对特定物体有自己理解后做出诠释和推测其意义的人[3],而现代符号学领域不得不提及的就是索绪尔,索绪尔把符号定义为由能指和所指的统一构成体。能指:是符号的形式,也就是符号的形体。所指:是符号的内容和思想或是符号的解释。而索绪尔进一步又将符号分为了两大类,即为语言符号和非语言符号。而语言符号被沿用至今成为人们熟悉的主要符号形式,而非语言符号得到了广泛的应用,成为了多个领域必须涉猎的基础知识。美国哲学家皮尔士又将符号学分为了三个三分法:

图2

自此图像和视觉成为了符号的一种,用于直接传递符号内涵。因此能面本身是一个符号[4],当能面有了表演之后,其能乐表演整体就在传达一种内涵,因此从这个层面上来说,能面与能乐表演所构成的就是完整的一个符号。而这个符号有严谨的情绪,有严格的限定,有针对性的内涵和注释。[5]

在早期的艺术实践中,各个民族的先民就热衷于缔造图腾,不论是处于宗教,还是处于信仰还是自然崇拜,我们都不难在各个民族的遗迹或是历史中发现这璀璨的一页。人总是会适当的寻找一扇这样门,去表达和理解这个世界。这是一种伟大的形式,也是一种早期“语言”,是用以表达自身的。而正如我前文所展开讨论的能乐面具,能面也是这一类表达中的一种。

能面的视觉符号具备能指和所指,是可以用图形、线条、点线面构成物质方面,即我们所看见的能面。而后者,则被文化丰富赋予了内涵与释义,以至于能面的演绎必须通过演员的肢体和完美对应的剧本,这就构成了“所指”的部分。两者结合产生表达意义的作用。

由于能面诞生之初的形象或是视角效应已经固定,成为了能面或是能乐表演的特征和特色,因此我们不难发现,能面与情绪,所阐述或表达的含义是完美对应的。

同样的,能面也具备了语言构成学的特征。所以能面也是动态的,等于其匹配的情绪也是随之更新的。设想一下,在江户时代的人们去看能乐,如有幸二十一世纪的我们去也能去看,那受众心中的阐释绝对是两异的。因此能面与其对应的情绪或是说这样的表演形式是具备衍生性的,这一衍生性是“所指”的变更,也是由时代决定的。当人们按照思维规律和文化背景去拆解和重组这一符号的所指和能指时,就会产生全新的符号语言。但始终不变化的,就是能面与其特定的人物形象和环境中的情绪调动与传达。

我认为这是创作的第一阶段,即情绪与人物完全对应。

不只是如此,能面还具备图形符号、色彩符号、抽象符号(部分能面有额徽)组成的条件。当然,能面只是简单具备,并不以此作为显著特征,以此三类为代表的应该是中国的摊面以及后来发展出来的京戏脸谱。

三、创作者与文本——第二阶段

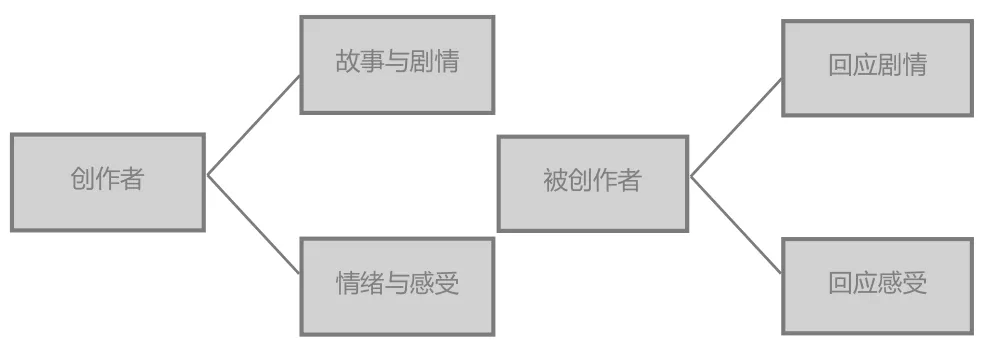

实际而言,创作是一个缔造的过程,因此是势必存在创作者与被创作者的关系,正如同在能乐表演中的能面形象就是创作者,它带来了故事与剧情,情绪与感受等待填充(即一个空白的单位)。而整个表演和表演者实际是被创作者,因为这是在特定的语境或者表演中去完成整体形象,填充这个空白的单位使之成为整体。因此能面与情绪实际是对应的。以日本导演黑泽明为例,在黑泽明的电影中存在将自然元素[6]当作人物出演电影的情况,因此自然元素就是能面,就是整个环节中的创作者,而自然元素所传达的含义与内容就是能乐表演。也就是被创作者。但真正的艺术创作或是说演绎,应该像能面与对应的能面表演一样是完全对应的吗?创作者与文本(即被创作者)具有从属关系吗?

图3

(一)创作者与文本的关系

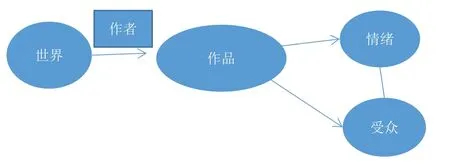

在艾布拉姆斯看来,世界是构成文学和创作活动的本源,这里的世界泛指文学活动所反映的客观世界。世界是文学活动,艺术创作的客观基础,不仅是世界的客观反映[7],也是创作者和欣赏者通过作品和文本对话的物质基础。因此在艾布拉姆斯看来,他的文学四要素,实际上是套娃式的,即世界给与作者以生活,生活激励着作者去创作,而创作的作品是客观物质世界的片面反映,在此基础上与读者在作品中进行有限的沟通,用哈兹利特的描述就是:“形象和语词与读者之间的情感完全巧合……才使人立刻产生‘精神上的满足’”。因此艾布拉姆斯认为欣赏者是作品的一部分,而作者不过是将自己的体悟以“镜像”的方式倾诉在文本中,与读者分享。福克斯在1833年,也就是十九世纪的早期就曾提出,现代诗人“根据外界映现在人类思想情感的镜子中的形象来描述外界。”[8]所以从符号学来说,艾布拉姆斯的能指与所指也是对应的。是映衬的。但是创作者与文本之间真的是映衬 的关系吗?

奥·威·施莱格尔在1801年提及,“表示”“表达”(expression)这一词时提出:“这就像是一种内在的东西似乎是迫于某种外力的作用下被挤压而出。”[9]是一种情绪的吐露,文本创作本质上是情感的表露,是具有主观性的甚至是偏见的。

例如在文本创作中,为了使得“客观的形象与语言表达的完全契合”创作者会带有主观甚至是刻意将文本中的内容描述的贴合读者,并且迎合读者心理,使读者达到一种感官宣泄。在1824年哈里特就曾说:“作品是迎合读者的,因此是不公正的却又十分合理的反映着客观世界。”

但正如俄国形式主义所倡导,“很多东西大家都习以为常,正因如此时常被人忽略和以往,从而打破‘常规化’重新发掘和感受是非常有必要的。”[10]

形式主义所倡导的陌生化理论,其中文释义是“陌生化”、“奇异化”、“新奇化”、“反常化”[11],最准确的释义就是新奇和反常,通俗来说,就是突破情节、人物、剧情的常规设置,使之进入一个不被读者所熟知或时常接纳的领域,而这样的设置却又是非常切合实际的,谁说恋人惜别,天就一定会下大雨。当悲痛的人物走进阳光明媚的场景中,而这样的情节设定反而具有真实感,出乎意料的贴近的生活。

俄国形式主义作为一个叛逆者重塑了文本的科学客观性的理论体系。其借鉴现象学的研究方法开始构建自己以文本为中心的理论体系(诗学)。俄国形式主义在研究中仅把文本本身作为研究对象并将其置于研究的核心地位,而将文本之外的一切因素,例如社会、创作者等等方面悬隔,暂置。这就使得文本进入了一个非常神奇的阶段,即“作者已死”的阶段。这一阶段,文本与作者的关系将完全脱离,作品出现了鲜活的生命,其艺术形式中的具体形象,在生活中都有据可考。[12]

作者与作品,作者与文本这一固定的形式,将被超脱,形式不再重要,反映的一切才重要。

这一阶段最重要的理论一部分源自于柏拉图的理式说,认为文艺作品的本质是模仿,是模仿客观生活和感觉世界,按照他的理论与俄国形式主义的解读,摹仿就像是拿着一面镜子四面八方的旋转。这样看来艺术作品,更像是“自给自足”(俄国形式主义文学形式)。[13]

创作者确确实实是文本的阐述者,可从艾布拉姆斯和俄国形式主义看来,作者更像是阐述客观世界的一个隧道,是将无限的体会进行有限展示的渠道,因此文本与创作者的关系实际只是一个传递关系,并非从属。文本似乎也不属于创作者,而是属于创作者眼中的那个世界的。因此读者也成为了文本的一个组成部分就不难理解了,文本是包罗万象的,因此文本中的人物也应该是有所本源的,而那个本源,是绝不会满足于文本中的那个“能面”的。

因此我在前文中所提及的能乐表演(即带着能面的演艺)就是文本,其真实反映的是这个世界的诸多诉求和欲望。

(二)创作者与文本的绝对剥离

根据前述,以能面与能乐表演为例,创作者本身与文本作品是反映与被反映之间的关系,因此当拿去创作者这一概念,让文本艺术回归反映世界的功能时,其文本中人物的情绪或是表演者就不再受到制约,产生了鲜活的情感,例如能乐表演的舞者不再受到创作者的指点,可以自由展现情绪,或是依照理性环境进一步拓宽情绪,那么作品的质感也会发生改变。

为了让人物越发“鲜活”,而要让创作者与文本或是艺术作品的关系绝对剥离是否有可能?

法国思想家罗兰巴特于1968年发表《作者已死》从某一角度佐证了这一观点[14],彻底颠覆了传统创作,他认为最好的文学就是写作,所谓作者是近代社会的产物,近代以来的文字叙述以及艺术创作不再对直接现实发生作用,而是为了一些无对象的目的,诸如象征活动本身,作者已经开始步入死亡。当作者的声音在文本上渐渐隐退,作者与作品发生分离创作与写作就此开始。

巴特运用现代语言学作为分析工具,进一步讨论了这一观点,“从语言学上说,创作者只是写作的形式,就像“我”不是别的,仅是说起“我”而已,因此创作者只是一个书写的人。”写作是一种书写体系的自我运作,而不是作者的运作。举例来说,能乐表演是一种生活的反映,因此剧目中的战争、死亡、爱情都是实际存在过的,用语言作为载体,而非作者主观创作的。

如何让一千个哈姆雷特走到一千个读者心中?我们需要进一步澄清或者剥离作者与文本之间的关系,以至于将情绪和人物从特定的“能面”中解放出来,予以生命,使得创作质感无限贴近现实与生活,使得程式化的情绪和表达,死亡。使得人物自由支配情感的最终手段,在我看来就是腾出创作空间,弱化创作者的存在感,乃至彻底剥离。

马拉美曾经说:“是语言在说话,而非作者,语言有千变万化,而作者只有一个。”这就是说,语言活动和客观世界的客观情绪才是文本的主题,才是核心,而非发言的创作者。创作者不过是创作过程中的那个空白符号,而非深度实质的。

客观情绪,物质世界才应该取代创作者的身份,让创作者安于成为隧道和传声筒(并非彻底灭亡作者这一概念)赋予创作以极大的内涵,通过那一丝留白,就能赋予能面以千面,让能乐表演自由发挥,将人物的内心彻底依照情绪发掘。

不妨大胆设想,能面表演所传达的一切,就此因为情绪和生活,不断的被渲染,渐渐剥离开了原有的,特定的情绪演绎。这样的表演是存在留白的,而当这样的留白不被特定的演绎出来的时候,受众才是填充的那个“所指”,这样的释义有千百种,但每一种却又无比的合适。情景还原生活,作者与文本就不应该是从属的关系。

四、颠倒的“能艺”——第三阶段

之前所提到的世界与创作者与作品文本的关系是世界通过作者这个隧道将有限的感受直接呈现在文本创作中给与观众体验,如此来说,世界更像是直接向读者和受众传递信息的,因此诸如像能乐表演这样的创作形式实际上是向观众传递过往经验的,所以观众的感受是不应该受到特定符号的情绪局限,受众应该和情绪处于同一平面上。(如图所示)

图4

在这样的条件下,“能面”的愤怒不再是表演者演绎的愤怒,而是观众(即受众)的情绪,能面就变成了我之前所提及的空白符号(即没有所指的能指单位,可以是任何形式的符号),而观众的同理心和个人经历就会对这个空白符号进行自主填充 ,也就是说,并非是能面的愤怒而是受众心中千奇百怪的情绪源自于不一的个人经历,对这一“愤怒”进行了符号所指的解读,而这样解读,正因为是情绪的各异、心情的各异、阅历的各异,愤怒不再是愤怒了。能面所传达的感官,被观众的自主填充,扭转,颠倒了。这是一种巧妙的扭转,这是一种神奇的颠倒,这样的形式一经出现,文本的创作质感和人物丰满程度将得到跃升。(如图所示图5)

图5

因此当角色或者文本出现了这样的空白单位,即在创作上的纯语言化,纯粹的去表达和阐述或者用有所留白的空间(例:开放性结局、开放式人物描述)这样的创作文本或者人物就会得到“一千个哈姆雷特”,这样的“一千个哈姆雷特”可以由任何一个受众去接纳去完成,去填充。文本本身也得到了升华和完善,文本和受众便成为了“能面”和“能乐表演者”,此时此刻的文本和受众就是一个整体了。

(一)空白单位

当符号进入美学领域,我们必须要感谢的是恩斯特·卡希尔,还有苏珊·朗格。卡希尔是新康德主义马堡学派的三大将之一,他是二十世纪西方公认的最具备影响力的哲学家之一,卡希尔与康德,马克思等等一众哲学家对人的定义也有所不同,卡希尔认为人和动物的本质是人类拥有了符号,来进行交流和认识客观物质世界。他始终坚持使用符号学来充实哲学甚至代替哲学,他同时是坚持使用符号与人类情感进行联系起来的。因此也在索绪尔等等名家的基础上完善充实了,并且奠定了符号学的美学基础。[15]

而作为卡希尔的门第,苏珊则直接将符号学与艺术创作直接联系起来,直接将符号学带入到了艺术创作和艺术活动的领域。她主张将符号的概念来将艺术活动进行拆解和注释,“艺术符号,表现得是‘人类情感’”,所以这样的研究就变成“如何去探究情感以及会用什么形式出现”的问题。苏珊认为,艺术符号具备“特殊性”因为它不像数学、天体物理学等等有着强烈的符号感,艺术创作或是文学,具备生命力。

但我们仍然可以用符号学来解读艺术创作。在诸多的艺术实践中,人类需要的情感宣泄对象,因此类似于能乐表演这样的艺术形式屡见不鲜,我们不难发现,能乐表演这样的艺术形式或是说大多数艺术形式创作形式都是包括语义学特征两个方面的。拿能面为例子来说,能面本身就是一个视觉符号,能指方面是偏重于内容与形式的。内容和形式从创作的角度是可以架空的。

因此以能像为例,撇开表演者的演绎,能像面具本身就是一个符号。而这个符号的所有所指都来源于观众的解读。而创作中的人物,在没有剧情、环境、人物冲突和纠葛等等前提下,其本身也是一个简单的“能像面具”,它的能指就是我前文提到的,来自于特定剧情、特定受众、受众情绪、表演者或者创作者主观意愿等等的一切进行的“填充”,因此其能指会有不特指一种的,多种的,千变万化的形象,这种多变的形象,是对特定剧情中的特定情绪的颠覆。

例如:阴雨的天气,女子与男子分手,女子匆忙推门出去,迎着风雨奔跑。

这个例子再没有所指的条件下,就是阴郁——女子悲伤;当有了受众和物质世界的反映时,这个女子的心情可能是怨恨、恐惧、同情甚至是愉悦的。这样的颠倒关键来源于特定环境中的女子形象并未被充实的描述完整,能指只是局限于形式(即阴雨对应悲伤)客观物质世界直接启示受众依照自己的生活经历、个人感受对于人物进行进一步的完善“所指”。此时的人物是多面体,是鲜活的,没有人强行规定下雨就是悲伤,下雨失恋的女子也可以因此而满心欢愉,因此这样的人物在我看来是更加贴近现实生活的,更加完善和丰满的。因此这样的“能面留白”是一个空白的,仅仅只有形式的符号单位。这是非常符合符号学中的“任意”性的。其次,符号本身也是重在表现外部衍生意义的。

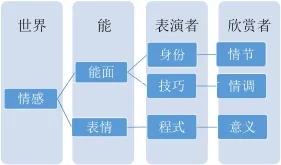

(二)颠倒能艺的细致描述

以能面与能乐表演为例,如何进行“颠倒”?

在能乐表演的第一阶段,能面与能乐表演所展示的情绪是完全对应的,即愤怒的能面一定是愤怒的表现。

在能乐表演的第二阶段,能面的表现应该是受到表演者的渲染,而传达出不同的含义,即愤怒的表现可以用掩面,垂目,给与愤怒这一释义以渲染,受众给出的所指,因此人物形象进一步的丰满了。

在能乐表演的第三阶段,能面与能乐表演是不一定对应特定情绪的,能面与能乐表演直接受到世界的影响,依照特定的情境,展现完全不同的情绪,例如愤怒的能面有着愉悦的演艺,形成了全新的质感。

第三阶段的关键是在于世界的特定情绪情感,传递在了能面表演中,形成了全新的内涵,而表演者通过特定的技术传达技巧与情调,但是在形式上,受众对于这一种演艺出现了全新的体悟,例如愤怒的表演则对应——哀伤。

图6

例如日本导演黑泽明的电影中,就经常将自然元素进行逆向对应,烈火等于死亡,暴雨对应神秘,丰收对应惶恐。[16]

客观反映世界,是文本与艺术创作对生活的最大限度的还原,因此艺术创作与文本创作的形象或是人物都可以在物质世界找到其对应的个体,并且是独立个体。而当“能像”被颠倒之后,创作就进入了最大限度的还原生活和世界的阶段,本身就没有那么多的巧合,失恋的时候就是雨,也应该是没有人能规定当悲伤的事情发生,其对应的人物内心就应该是悲伤的。

我在前文中提到弱化甚至是剥离作者的重要性,对于文本而言,实质上是将限制“写作”最大自由化的框架拿掉了,也就是说,所谓的空白单位在此刻被解锁了。T·S·艾略特(汤姆斯艾略特)的文学作品有机整体观,认为文学作品艺术作品的有机整体不是一种一成不变的存在物,而是一种生生不息的运动变化过程。[17]他认为文学作品中势必是通过作家寻找一种情感宣泄口,而这种情感宣泄口一定会是寻找一种客观对应物的。

而显示世界的客观对应物往往是棱镜式的,不像是艺术作品中的特定情绪对应特定反应的,应该是多面的,立体的,存在颠倒和倾覆的。应该更加可能去贴近生活,因为生活没有规定的失恋即为失落,失恋则可以对应愉悦、满足、绝望、欣喜、淡然、懊恼、狂躁甚至是变态的情绪。这完全将戏剧冲突带入到了生活的细节了。

兰瑟姆在他1934年《新批评》[18]中曾经表述,诗歌之所以是美好的是因为诗歌可以完美复制世界的存在状态,诗歌的本体性就在于它与世界的联系。

诗歌这一文学形式在我看来正是有种充分的空白符号给与读者以感官填充 ,才最大限度的还原了物质世界的美好,因此而具备了本体研究的价值。

而实质上人本身就是一个空白单位,只有当特定的人或者环境进入到这个空白单位,情绪与人进行对应,才能成为一个受到环境影响,产生个体情绪的整体,因此所见非所见,所爱非所爱,只是你在雨中,而他恰好有伞,这才开始一切。

(三)颠倒能艺与文学四要素镜子学说

艾布拉姆斯的《镜与灯》中阐述的文学四要素,分别是:世界、作者、作者、读者。[19]

其镜子学说的主要逻辑是,世界传递感官给与作者,而作品反映了世界,作者与读者处于平行关系。因此运用这个逻辑,可以把阐述艺术品本质和价值的种种尝试大体上分划为四类,其中有三类主要是用作品与另一个要素来解释作品,第四类才把作品孤立起来研究,认为其意义和价值确实不和外界任何事物相关。

在我看来,艾布拉姆斯的文学四要素,是作品至上的,作品反映世界,提供给欣赏者的是世界的直观反映,读者也能直接通过作品看晓这个世界。因此不难发现,艾布拉姆斯的文学四要素是一个套娃式的结构,即你中有我,我中有你。

在本文论述中,颠倒的“能艺”区别于艾布拉姆斯的四要素,则是一个环状结构,即世界给与作品以直观感受,作品传递情绪,情绪传递观众,观众回应情绪,情绪转变作品,作品却还是反映世界的。(如图所示图7)

在我看来情绪是与观众有着平行关系的。作品就像是一个空白单位,观众可以用他们的经历、生活、社会阅历去填充以作品人物或者是特定形象的角色所产生的情绪,使之与原本应有的一一对应颠倒为一对多应,在这样的填充之前,其前提条件就是作品反映的是客观物质世界,与作者本身不存在很大的关系,甚至是没有关系的。作者只是世界传达给作品的那个渠道,当世界是多面化的,自然而然作品就不会只是局限于剧本、情节、特定情节或者人物,因此例如悲伤的角色其内心不一定悲伤。作品也有了它的多样化,多面性,因此情绪也具备了多样化和多面性。其创作质感是不同的。

五、不足和展望

本文在编著过程中涉及体系庞大,学术理论浩瀚,从哲学的角度解读以上观点、从符号学、语义学、文学、乃至化学领域对上述现象进行阐述都是具备可行性的,无疑这对逻辑和论域选择是一个巨大的挑战,而实际将作者与作品的关系彻底割裂,文本和作品是否还能存在文本的固有的个人特色或是文学魅力、文本究竟是否通过作者这一“隧道”可以客观而理性的反映物质世界,以及将多种情绪融入表演、创作、编纂等专业领域是否会对原有的产生影响,对表演者的演绎产生影响,这些问题的讨论还不够深入,本文研究立足的多个论点都是从不同学家不同流派处获得,并非是直接阐述,因此对于理论的解释也是不够深刻的,这也是笔者的一大遗憾。

注释:

[1]麻国军.日本民俗异能巡礼[M].北京:外语教学与研究出版社,2008.

[2]王兆乾.中国摊文化[M].汕头大学出版社,2007.

[3]丁尔苏.符号与意义[M].南京大学出版社,2012.

[4][美国]科尼利斯·瓦尔·皮尔士[M]郝长樨.中华书局,2003:99.

[5]D·S克拉克.符号学的历史[J].湘潭师范学院学报(社会科学版),2005(01).

[6][美]唐纳德.里奇.电影艺术——黑泽明的世界[M].曹永祥译.台北:志文出版社1974.

[7]艾布拉姆斯.镜与灯[M].张召进、童庆生译.王宁校.北京大学出版社,2008.

[8]《芒种》2012年引用:福克斯1833刊于《博物馆月刊》

[9]张志斌.施莱格尔的诗学观研究[D].黑龙江大学,2010.

[10][法]茨威格托罗奥.苏俄形式主义文论选[M].蔡鸿滨译.中国社会科学出版社,1989.

[11]维克多·什克洛夫斯基.俄国形式主义文论选[M].方珊译.三联书店,1989.

[12][英]瑞恰兹.文学批注理论[M].刘象愚译.北京:北京大学出版社, 1992.

[13]艾布拉姆姆斯.《镜与灯》——模仿说[M].北京大学出版社,2008:53.

[14]布兰·巴特《作者之死》

[15][美]苏珊·朗格.艺术问题[M].腾守尧译.北京:中国社会科学出版社,1983.

[16]峻冰.日本电影五十年[J].电影文学,2001(04).

[17]郭磊.救赎之道:T.S.艾略特诗歌中的创伤主题研究[D].西南大学.2013.

[18]朱志荣著.西方文论.朱志荣著.北京:北京大学出版社

[19]艾布拉姆斯.镜与灯[M].张召进、童庆生译.王宁校.北京大学出版社,2008:5.

致谢词·后记

2018年四月,偶然之间与好友(傅嘉恺)讨论过程中给予了我这篇文章深刻的启发和灵感,给予了我创作的动力。感谢湖州师范学院文学院教授(吕鐄教授)给予我的帮助,在写作过程中多次参阅了专家学者撰写的书籍与文章,再次郑重感谢。

感谢始终坚持赤忱对待学术,真诚对待生活的自己。

周逊2018年7月8日星期日