儿科学双语教学不同教材教学效果比较研究

2018-09-20刘晓程茜

刘晓 程茜

儿科学是近年学科建设的重点,教学改革非常活跃[1-6]。儿童保健学是儿科学的主干课程,作为我校重点学科中的精品课程,也在不断提高教学效果[7]。在各层次儿童保健学教学内容中,《儿童生长发育》是教学重点,教学时数所占比例高达总课时数45%,但长期以来普遍存在“学生课上兴致盎然、课后一片茫然”的问题,学生面对识记的基础知识抓不住要点,明显影响了儿科学知识体系的构建和临床应用。儿童保健学教研室为突破这一教学瓶颈,分别采用经典儿科课本《尼尔逊儿科学》和人民卫生出版社《儿科学》为教材,以学生卷面成绩为教学效果评判指标,以此选择教材,达到优化儿科学教学效果的目的。

1 对象和方法

1.1 研究对象

2010年9—10月,在7年制4年级学生中整群抽样,进行分组对照研究。实验组是临床医学一系和检验系,合计108人;对照组是儿科系和临床医学二系,合计138人。

1.2 方法

2周内由同一名教师在两个大班平行双语授课,每周3个课时,两组的教学大纲和教学要求完全相同,但课本不同。实验组以英文原版及中文翻译版的《尼尔逊儿科学》为教材,该教材内容以儿童年龄分期为线索,阐述新生儿期、1~3个月、4~7个月、8~12个月、幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期等各年龄段儿童的生长发育各项指标的特点,合计5学时。对照组以中文版《儿科学》为教材,该教材以将课程分成独立的两部分,《生长》3课时、《发育》2课时,每部分均以各项检测指标随着年龄的增大而变化的规律为核心,如生长分别讲述身高、体重、头围、胸围、顶臀长的生长变化过程,发育分别讲述儿童包括听觉、视觉、嗅觉、味觉在内的各种感知觉、大运动、精细动作、语言、个人社会能力的发育进程。作为课题对照,均在第6课时安排《生长发育的影响因素》,该部分两个班讲课内容及方式完全相同。1周后在不预先通告的情况下于同一晚自习时间统一进行英文书面测试,考查生长发育知识点。测试题目合计20题,每题1分,有关生长的题目10题(50%),有关发育的题目9题(45%),生长发育影响因素题目1题(5%),题目分值所占比例以课时安排为依据。比较两组生长、发育、影响因素三部分内容的得分差异。

1.3 统计学分析

采用SPSS 12.0软件对数据进行分析处理,计量资料以(均数±标准差)表示,采用t检验;计数资料以(n,%)表示,采用χ2检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

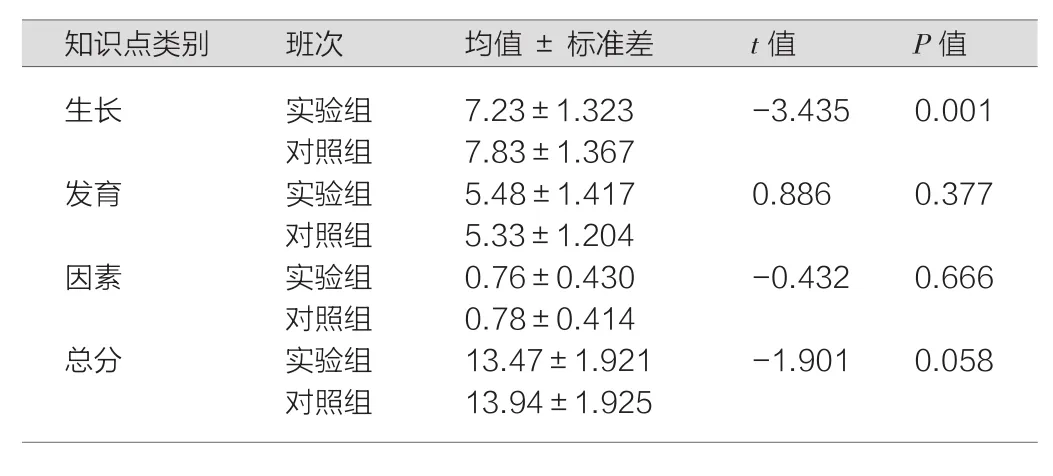

对照组生长部分得分高于实验组,差异具有统计学意义(P<0.05)。实验组发育部分得分高于对照组,但组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。对照组总分高于实验组,差异具有统计学意义(P<0.05)(见表1)。

表1 不同教材组得分及组间比较结果

3 讨论

3.1 双语教学课程中教材选择的意义

双语教学是长学制的重要教学方式,专业英语的学习已经受到应有的重视[8]。但中英文教科书内容存在差别[9],《生长发育》尤为典型,其内容组织方式迥然不同。实验组采用西医儿科学经典教材,其教学内容的组织特点是:重视描述现象,即描述纵向的生命历程中不同年龄分期的横断面特征。这种知识点的学习,需要学生对知识点重组,从中找出规律并记忆。而对照组采用卫生部教材《儿科学》,其教学内容的逻辑与《儿童保健学》一致,也是我们教研室30多年来的传统授课方式,其内容组织特点是:先对各个检测指标进行分类(分属于生长或发育),再分别阐述各个指标在生命历程中的演变。

3.2 两种教学方式的本质差异

从本质上讲,两种教材的不同的内容组织方式是两种不同的思维过程的体现,体现了中西方思维的不同。前者是归纳法,后者是演绎法,是教育学研究本身就非常重视的方法[10-11]。所谓归纳法,是从经验事实中找出普遍特征的认识方法。对于缺乏经验的医学生而言,教师描述的从出生到成年的生长发育过程是非常生动的重现,是归纳特征必不可少的前提和素材,今后他们将接触到的儿童疾病状态都是以此为参照,所以这段学习是学习儿童疾病的基础。所谓演绎法,是从一般到个别、从普遍到特殊的推理方式,是与归纳法相反的思维过程。教师先对现象进行梳理分类,再找出规律,然后举出来实例进行阐述分析,其作用主要是逻辑证明。对照组教学采用的是演绎法,最具代表性的是教研室编写的儿童神经心理发育口诀,教师以此展开讲授,条理清晰、简单明了。

两种思维方式各有优点。归纳教学法符合个体自然学习的过程,从现象中逐步寻找内在的规律,非常有利于发展探索性思维,调动学习的主动性和积极性。医学教学过程中,无论基础课还是临床课,教师都在大量地引导学生进行归纳[5]。儿童保健学的发育行为儿科学部分,当有足够的时间时,归纳法就是行之有效的策略。但归纳法方式的缺陷是耗时。如果学习时间不够长,不下足够的功夫,无法理解逻辑结构,就会不得要领,事倍功半。演绎法显著的优点,在于由于先给出了结论,节省了学习时间,学习效率高不过需要有良好的教材,提供准确恰当的结论或观点。一些难度太大的问题、跨专业的问题往往以演绎法讲述,儿科疾病的大课教学、案例教学也以演绎法教学方式为主。演绎法的缺陷也很明显,即容易填鸭式教学,使学生丧失兴趣,不利于发挥学习积极性。

3.3 医学教学中两种思维方式的取舍

大课教学仍是目前国内高校教育的主要形式,教学方式方法方面的探索是非常积极的[12-13]。大课的学习从认知心理学来讲是记忆的过程,因此考核识记的知识点是检验其教学效果的常用方式[14-15]。研究发现,归纳法和演绎法在讲授不同性质的教学内容时有不同的效果。以本课为例,《生长》得分以对照组班为高并有统计学意义,可见演绎法略占优势,而《发育》的教学效果就没有差异。分析原因在于:《生长》定量指标多而且繁杂无规律,难以记忆,而演绎法直接给出了清晰的逻辑结构,对记忆非常有帮助;《发育》定性指标多,相对于定量指标而言本身容易记忆,故演绎法和归纳法教学效果无明显差异。因此,《生长发育》课程最好的组课方式,是把生长和发育分开讲述,主要采取演绎的思维方式,以减轻定量指标的记忆难度,强化归类后的规律,节省课堂时间,提高学习效果。该结果证实了教研室原来采用的教学方式即东方思维的有效性,而且由于与现行教科书一致,学生依从性更强,操作性也更强。教研室有理由不按经典教科书进行内容重组。

《生长发育》的教学效果也说明,两种思维方式的优劣不是绝对的。从学习时长来看,时间有限时,演绎法能事半功倍;从学习内容看,内容杂乱而多时,演绎法能达到较好的教学效果。从认知过程来看,归纳法适于初学阶段,如大课,教师可协助挖掘知识点、挖逻辑结构,指导学生把书读“薄”,有利于满足学生求知欲;演绎法适用于医学教育后期,如临床实习期,对知识点进行分析,把书从“薄”读“厚”,换言之,在医学教育的较高阶段,演绎法能更快地、更有效地传递信息,只要学生有自学能力,演绎法对他们有四两拨千斤的作用。因此,教师在教学过程中应针对性地取舍,有意识地实现演绎法与归纳法有机结合。医学教育要有意识地关注思维方式的突破,而不拘泥于经典西医教材本身,其本身就是培养批判性思维的过程,这正是医学教育是最核心的问题[16]。