牧民对青藏高原草地磷源变化的认知

2018-09-19龚毅帆曹建军杨书荣许雪贇李梦天

龚毅帆,曹建军,杨书荣,许雪贇,李梦天

(西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070)

社会认知代表一种观点,对认知过程的理解是认识复杂社会行为的关键[1]。认知水平越高,越有利于调动人们参与的积极性[2-3]。通过对社会认知的了解,可弥补自然科学的不足,尤其是在无长期历史监测数据的情况下,其优点更为明显[4]。目前,已有众多研究通过问卷调查、小型座谈和网上问卷等方式,对人们就生物多样性[5-6]、气候变化[7-8]、土壤保护[9-10]及草地功能与管理[11]等方面的认知进行了深入研究。

磷在自然界中主要以磷酸盐岩石、鸟粪石和动物化石等天然磷酸盐矿石的形式存在[12],是核酸、细胞膜、骨骼以及土壤养分的主要组成部分[13]。在草地生态系统中,磷是促进牧草生长、提高牧草产量的主要营养元素之一[14],其含量和分布状况与草地生态系统功能密切关联[15]。国内关于草地生态系统中磷的研究始于20世纪80年代,主要集中于磷在生态系统内各贮量间的分配及其周转速率等方面[16]。随着自然和人为因素引起的草地大面积退化[17-18],磷流失逐渐成为研究焦点,因为草地退化是草地土壤磷元素由汇向源转变的主要诱因[19]。退化草地中,地表风蚀、土壤干扰和侵蚀率等都会增强,促使表层土壤磷流失加剧[20-21]。同时,随植被地上部分向土壤归还量的减少,土壤全磷含量下降[22-23]。当牧草和动物乳汁中缺磷或无磷时,牲畜食欲下降,骨骼发育缓慢,动物低磷症、骨软症或幼年死亡风险将极大增加[24]。已有大量证据表明,国内外的很多草地普遍受到磷限制,如北美草地[25]、南美草地[26]、欧洲草地[27],我国黄土高原典型草原[28]、宁夏荒漠草地[29]、松嫩草甸[30]、川西北围栏草地[31]和内蒙古草地[32]等。

草地磷限制除了与因草地退化而造成的土壤磷流失有关外,还与其来源,即磷源密切相关。但截止目前,有关这方面的研究还极度缺乏。本研究拟通过问卷调查,以动物骨头数量和鸟类数量作为磷源的替代指标(因为岩石风化需要较长时间,短期内对土壤磷含量的影响不大[33]),从牧民对动物骨头数量和鸟类数量的认知中了解青藏高原的磷源变化状况,从而为高原草地的合理利用和管理提供参考依据。

1 问卷设计与调查

在借鉴已有研究成果并结合研究区实际情况的基础上,设计了调查问卷,主要包括两部分。

第一部分:被调查者的社会经济特征,包括所住地区、性别、年龄、文化程度、家庭总人数、牲畜数量和经济收入等内容。

第二部分:被调查者对近20年来草地各种动物(如狼、狐狸、兔子和家畜)动物骨头数量,以及鸟类种类和数量等变化的认知。

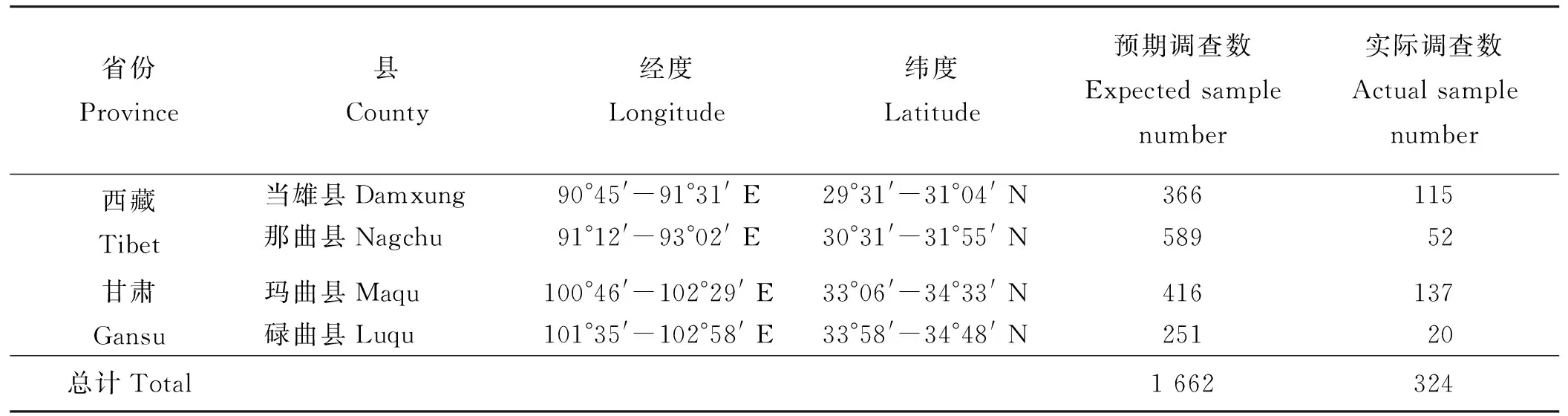

本研究以地处青藏高原的碌曲县(甘南藏族自治州)、玛曲县(甘南藏族自治州)、那曲县(那曲地区)和当雄县(拉萨市)为研究区(表1)。问卷调查由西北师范大学在校藏族大学生(培训后)利用假期时间完成。为确保被调查者较高的问卷填写率,并使他们一直保持活跃状态,问卷填写采用面对面的入户调查方式[34]。原打算每个研究区的调查样本数为5%(调查牧户/总牧户)[35],约为1 662份。但因牧户居住分散和交通不便等问题,实际完成331份(2015和2016年),其中324份为有效问卷,各地区预期调查和实际调查问卷数如表1所列。

2 数据处理及分析

数据处理采用SPSS 22.0统计软件,其中单因素方差分析(One-way ANOVA)用于检验不同社会经济变量牧户对草地磷源变化认识的异同,多重比较采用最小显著极差法(least-significant-difference),列联表分析用以检验不同性别和年龄牧民对动物骨头数量与鸟类数量变化认识的异同,显著性水平为P<0.05。

表1 调查地区所占份数Table 1 Proportion of questionnaires in the study areas

3 结果

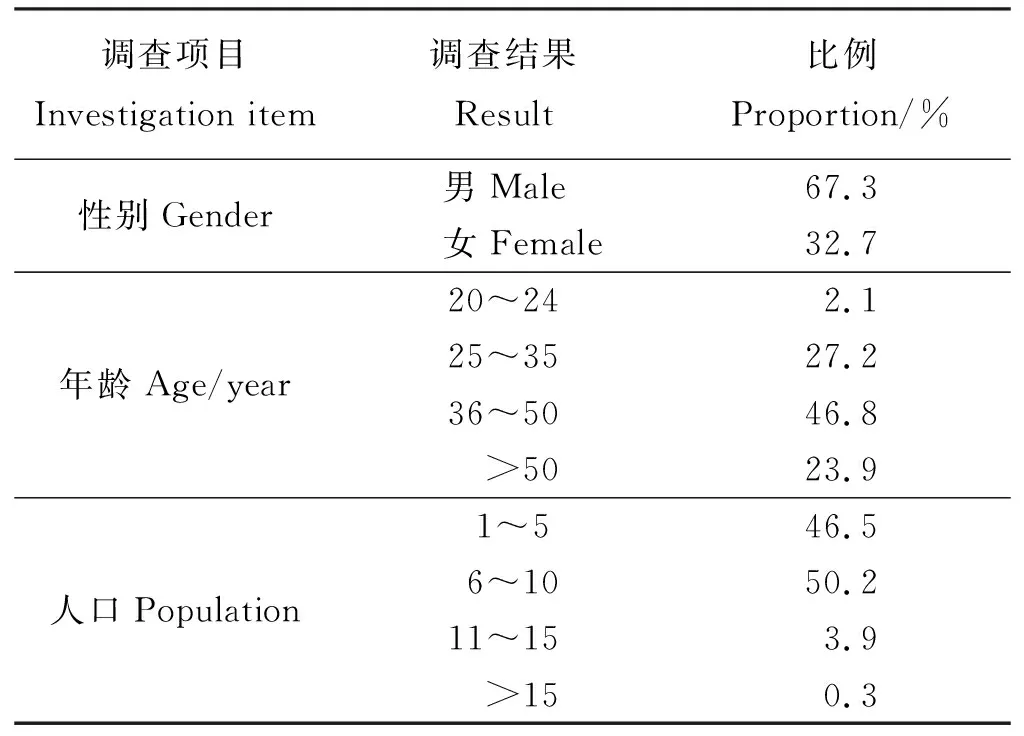

3.1 调查样本的基本社会经济特征

受访人群中,男性占67.3%,女性占32.7%;家庭人口在6~10人的牧户占总调查牧户的50%左右(表2)。受访牧户中,玛曲县(75头、71只)和碌曲县(107头、205只)牦牛、绵羊平均数量要多于当雄县(51头、21只)和那曲县(72头、37只)。有59户的牦牛数量过百,其中93%的牧户属于玛曲县和碌曲县;绵羊数量过百的只有32户,且全部属于玛曲县和碌曲县。玛曲县和碌曲县牧户的年平均收入分别为4.16万和6.53万元左右,而那曲县和当雄县的分别为3.11万和3.42万元左右。

表2 调查者的社会经济特征Table 2 Social and economic characteristics of the investigators

3.2 草地动物骨头、鸟类数量变化情况

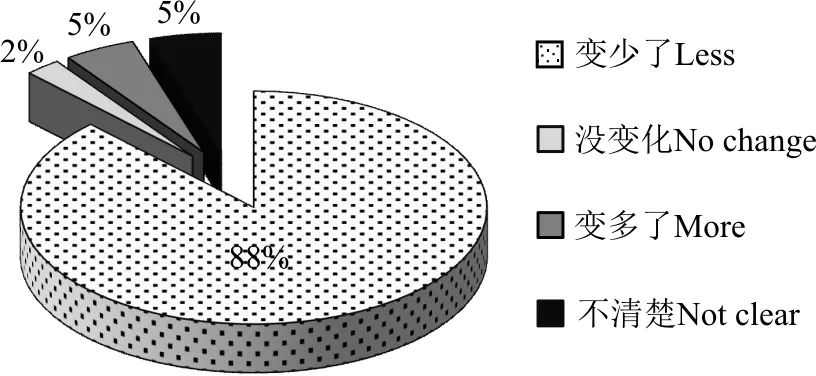

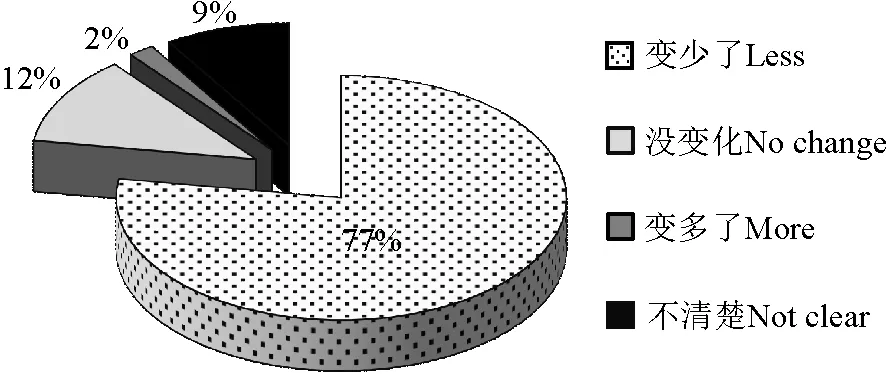

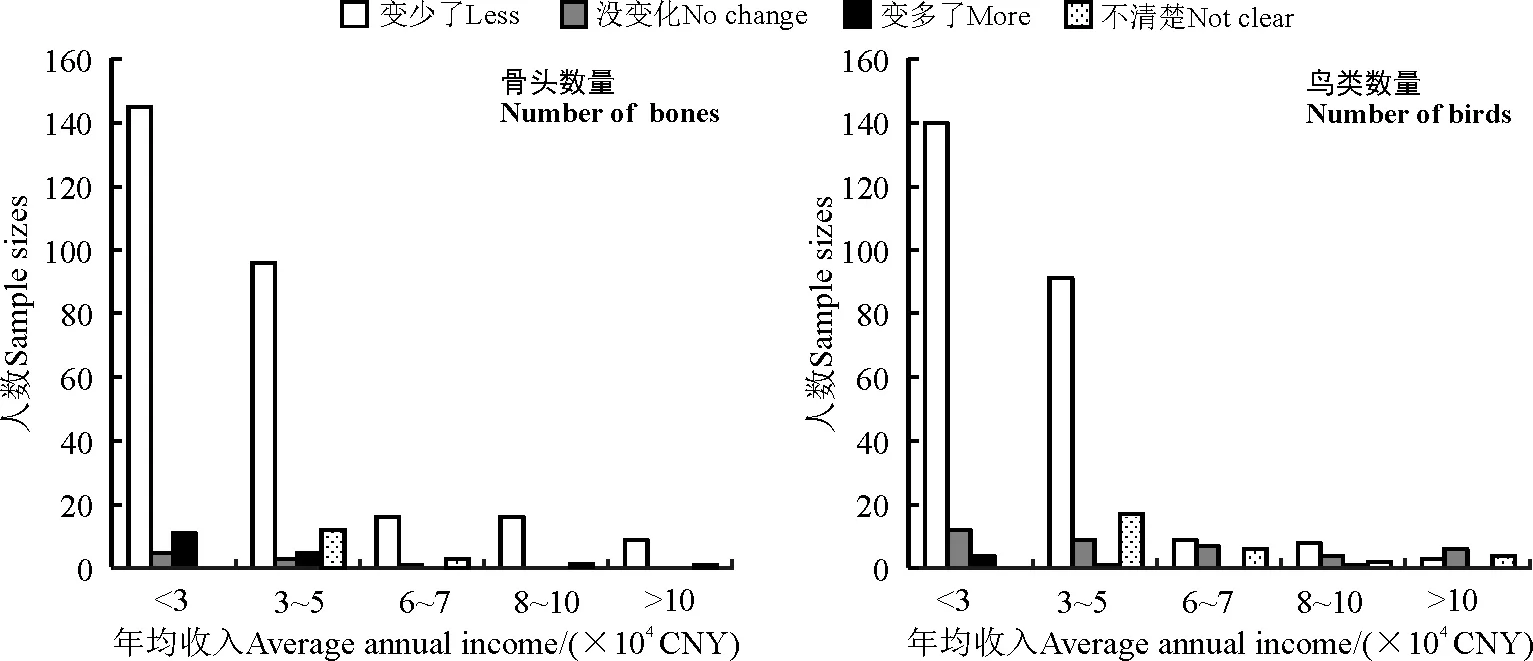

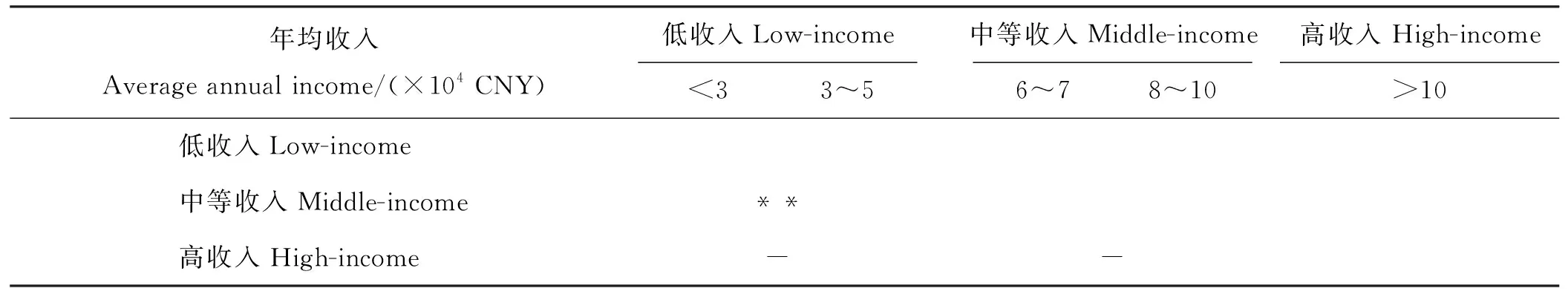

草地动物骨头主要来源于野生动物(兔子、狼、狐狸)和家畜(牛、羊)。324位受访者中,284位认为骨头数量减少了(10%~40%),8位认为没有变化,16位认为有所增加,另外16位不清楚(图1);所有受访者中,251位认为鸟类数量大幅下降(10%~50%),38位认为没有变化,6位认为有所增加,剩余29位不清楚(图2)。受访者普遍认为以前常见鸟类(如喜鹊、燕子、猫头鹰、夜鹰、大雁、鸽子、丹顶鹤、乌鸦等)的数量都有所减少。

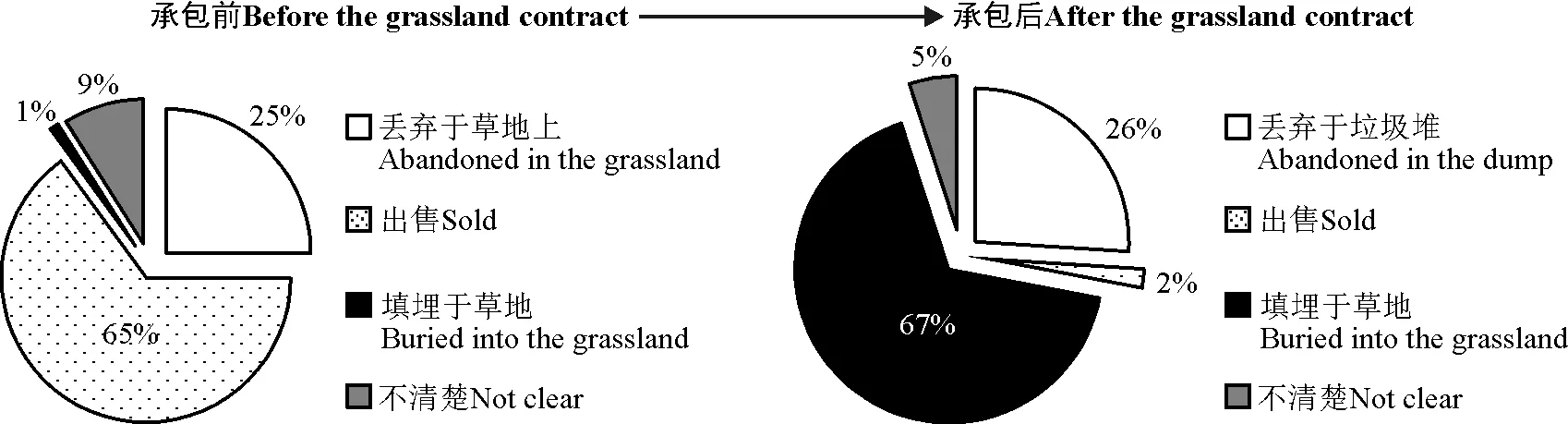

草地承包前,26%的受访者将牲畜骨头弃之于草地上,65%的选择了出售方式(图3)。承包后,因骨头价格下降和政府禁止将骨头丢弃在草地上,大多牧民(93%)只能选择填埋(专用填埋场)方式。

图1 草地动物骨头数量的变化Fig. 1 Changes in the number of bones in the grassland

图2 草地鸟类数量的变化Fig. 2 Changes in the number of birds in the grassland

图3 草地承包前后的骨头处理情况Fig. 3 Bone treatment before and after grassland contract

3.3 牧民对草地磷源变化的认知差异

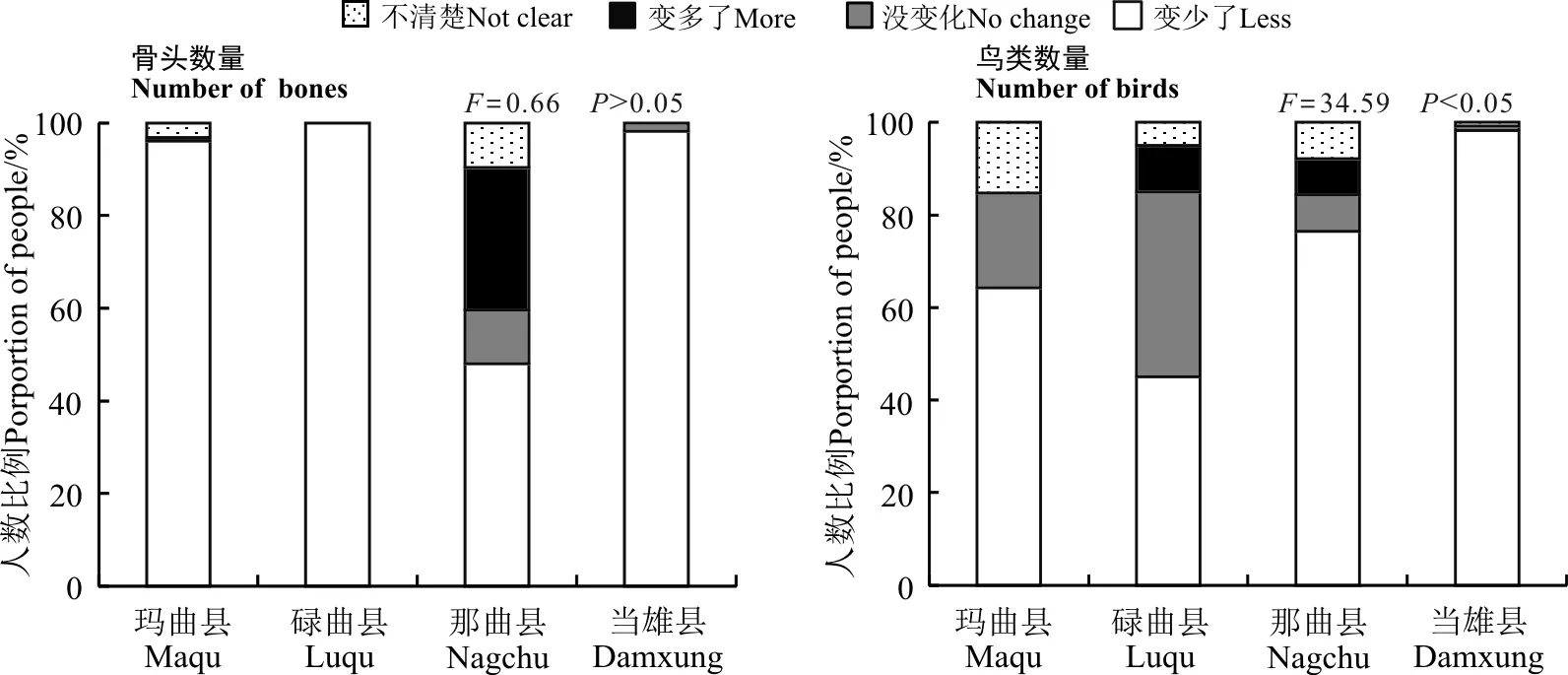

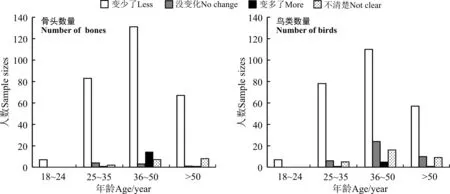

玛曲县、碌曲县、那曲县和当雄县的受访者在动物骨头数量变化的认知上没有差异(F=0.66,P>0.05),但在鸟类数量变化的认知上存在显著差异(F=34.59,P<0.01)。4个县的受访者基本都认为动物骨头数量呈下降趋势,但那曲县的部分受访者认为骨头数量变多了(图4);在对鸟类数量的认知方面,玛曲县与碌曲县共有97位受访者(占总样本数量的29.9%)认为鸟类数量减少了,而那曲县和当雄县共有157位受访者(占总样本数量的47.5%)认为鸟类数量减少了,特别是当雄县的受访者几乎都认为鸟类数量呈减少趋势,占当雄县总受访人数的98%。受访者性别对动物骨头和鸟类数量变化的认识都具有显著影响(F=14.14,P动物骨头<0.01;F=13.5,P鸟类数量<0.01)。男性受访者中,有91%认为鸟类数量呈减少趋势,80%认为骨头数量呈减少趋势,而所有女性受访者认为二者的数量都在减少。受访者年龄对草地磷源变化的认知影响不大(图5)。不同经济收入的受访者对骨头数量变少的认知趋同,而对鸟类数量变化的认知存在显著差异(表3,图6)。

图4 不同地区牧民对动物骨头数量与鸟类数量变化的认识Fig. 4 Recognition of herders from different districts on the change in the number of bones and birds

图5 不同年龄牧民对动物骨头数量与鸟类数量变化的认识Fig. 5 Recognition of herders of different ages on the change in the number of bones and birds

图6 不同经济收入牧民对动物骨头数量与鸟类数量变化的认识Fig. 6 Recognition of herders with different incomes on the change in the number of bones and birds

年均收入Average annual income/(×104 CNY)低收入Low-income<33~5中等收入Middle-income6~78~10高收入High-income>10低收入Low-income中等收入Middle-income**高收入High-income--

“-”代表不显著;“**”代表在P<0.001水平上显著。

“-” no significance; “**” significance at the 0.001 level.

4 讨论

4.1 动物骨头数量减少的原因

88%的受访者认为青藏高原草地动物骨头数量呈减少趋势,结合相关研究成果和调查问卷,造成这一结果的可能原因有:1)在自然和人为因素的交互作用下,各种栖息地因鼠害(如鼠兔、鼢鼠)和虫害(如毛虫)而被破坏[36-37],使动物种类与数量都急剧减少[38];2)对牛羊天敌(狼、狐狸等)的猎杀导致野生动物数量减少;3)家畜因医疗条件的改善,使得发病率和死亡率都下降;4)骨头的处理方式也是影响草地上动物骨头数量变化的主要原因,如骨头被填埋在垃圾场后,无法归还到草地中(图3)。

4.2 鸟类数量下降的原因

77%的受访者认为鸟类数量大幅度下降。虽然受访者说不清楚鸟类数量具体下降的原因,本研究分析认为,可能的原因有:1)青藏高原东北侧冷空气极易聚集,而东南部地区冷空气活动较弱[39],使鸟类向东南部地区河谷地带迁徙。2)草地生态系统退化[18]严重破坏了鸟类栖息地;3)围栏、电线[40]的增多,不仅限制了鸟类的活动范围[41],也加大了鸟类的非正常死亡风险[42]。

4.3 影响受访者认知的因素

调查样本中女性比例少的主要原因在于很多女性不愿意或没有时间接受调查[43]。甘南(玛曲、碌曲县)和西藏(那曲、当雄县)受访者对草地鸟类数量变化的认识存在差异,与其他研究结果类似[44],可能因为:一是西藏本身鸟类资源丰富(492种[45]),甘南地区鸟类数量相对较少(140种,仅玛曲[37]);二是西藏有浓厚的宗教信仰,倡导众生平等、天人合一的理念,鸟类数量变化状况对其视觉和心理上的冲击比较大。性别对受访牧民的认知具有显著影响,其中女性认为动物和鸟类数量都减少的比例(100%)显著高于男性比例(85%),这一方面说明本次问卷结果比较真实,因为女性是牧业活动的主体,她们对草地上各种变化的感知最为深刻;另一方面也说明了女性作为自然主义者,对自然具有特殊的感知和认识能力[43,46]。但本研究结果与刘春济和高静[47]的研究结果不一致,他们发现性别差异对居民的认知没有显著影响(P>0.05)。不过,这种特殊情感是否会影响结果的可靠性还有待进一步研究。本研究中,不同经济收入的牧民对鸟类数量变化的认知也具有显著影响,这与其他研究结果一致[48],说明增加收入有利于鸟类保护,与环境库茨涅茨曲线理论类似。

综上所述,近20年来,青藏高原草地上的动物骨头数量和鸟类种类及其数量都有所下降,进而使该区域的磷源呈萎缩趋势,这与自然科学方法研究的结果类似[49-50]。一方面说明当地牧民具有较强的认知能力,另一方面说明社会学方法可用于弥补自然科学在数据监测方面的不足。另外,虽然本次调查问卷数量较少,但在调查过程中,发现多数受访者对某一具体问题的认知基本一致,也就是说,调查结果具有较强的同质性。因此,本研究结果可在一定程度上反映剩余群体对青藏高原磷源变化趋势的认知。然而,为了进一步提高该结果的可靠性和准确性,还需大量的后期研究予以补充。

5 结论

采用社会学方法,对青藏高原近20年来动物骨头数量和鸟类种类及其数量变化的情况进行了调查分析,发现该区磷源呈萎缩趋势,其中骨头数量减少了10%~40%,鸟类数量减少了10%~50%。受访者性别和所在区域对认知程度具有重要影响,这要求在保护和恢复磷源的过程中,必须高度重视女性的角色和作用,并做到因地制宜。与动物骨头数量相比,鸟类数量的下降幅度更大,说明保护当地物种尤其是鸟类多样性并增加其数量是补充磷源的有效举措之一。