青藏高原高寒区I-D燕麦品系饲草生产性能及品质评价

2018-09-19梁国玲魏小星刘迎春刘文辉

梁国玲, 秦 燕, 魏小星, 刘迎春, 刘 勇, 刘文辉*

(1. 青藏高原优良牧草种质资源利用省级重点实验室,青海大学/青海省畜牧兽医科学院, 青海 西宁 810016;2. 青海畜牧兽医职业技术学院, 青海 湟源 812100)

建立优质、高产的人工草地是解决青藏高原高寒地区草畜季节性供求矛盾、保护生态环境和促进草地畜牧业可持续发展的关键措施之一[1]。燕麦(AvenasativaL.)是禾本科一年生饲料作物,具有抗寒、耐旱、耐瘠薄的特性,其根系发达,分蘖能力强、产量高,品质优良,可有效防止水土流失,减少无效蒸发和地表径流[2],是我国农牧区及半农半牧区的重要作物之一[3]。青海省是我国皮燕麦生产的重要种植区域和优势产区,燕麦在当地农牧业生产中和农牧业产业结构调整中,一直发挥着重要的作用。很多学者从燕麦品种选择[4]、施肥[5]、混播组合[6]、最佳播期[7-8]、光能转化效率[2]、生产性能[9]以及营养品质评价[5]等方面开展了大量的基础性研究工作,极大促进了燕麦产业的发展。但在青藏高原高寒地区燕麦生产实践中,因种植品种单一,种子成熟度和饱满度差,发芽率低,品种更新换代慢等原因,在一定程度上严重制约了高寒牧区燕麦饲草产业和草地畜牧业的发展,亟待推陈出新创造优良的燕麦新品种以满足生产需求。目前高寒地区已选育登记青引和青燕系列燕麦品种9个,在青海省人工饲草料基地建设、农区饲草复种、高寒牧区圈窝种草和国家生态奖励补助机制等重大战略项目中发挥了重要作用。但在燕麦产业发展中,仍存在品种老化、更新缓慢,缺乏适宜高寒牧区粮饲兼用的优良燕麦品种。

青海省畜牧兽医科学院以现推广的高产籽型的‘青海444’为母本,以高产草型的‘青海甜燕麦’为母本,以高产草、高产籽和高品质为育种目标,通过杂交育种技术选育出了一系列优良品系,其中I-D品系兼具高产籽和高产草的特性,在青海省湟中县通过几年的数据观测发现其生产性能和稳定性表现较好,但该品系是否在高寒地区其它区域都具有良好的生产性能,还缺乏相应的研究。为此,本研究对选育的I-D品系燕麦在青海省川水区、浅山区和高海拔区进行饲草生产性能及其品质的研究,明确其对生态环境条件的要求及生态适应性,为该品种(系)的进一步推广应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

本研究选择青海省民和县、湟中县和海北州西海镇进行燕麦生产性能评价,这三个区域分别代表高海拔区川水区、冷凉区和高寒区。

民和试验点:位于民和县核桃庄乡里长村,海拔1 868 m,地理位置102°45′40″ E,36°18′55′′ N,年均温8.2℃,年降水量495.4 mm,年蒸发量1 801.7 mm,无霜期200 d,≥0℃积温3 251.7℃,灰钙土,属川水区。

湟中试验点:位于湟中县甘河滩镇下营村,海拔2 592 m,地理位置101°33′20″ E,36°30′57″ N,无绝对无霜期,年均温3.7℃,年降水量553 mm,年蒸发量为1 830 mm,≥0℃的积温2 773.7℃,灰钙土,属浅山区。

海北试验点:位于海北州西海镇,海拔3 150 m,地理位置101°45′16″ E,36°49′18″ N,年降雨量375 mm,年蒸发量1 762.8 mm,年平均温度5.7℃,年日照时数2 762.0 h,栗钙土,属高海拔区。

1.2 试验材料

供试材料为国家草品种审定委员会审定登记的‘青海444’(AsativaL. ‘Qinghai 444’)、‘青海甜燕麦’(AsativaL. ‘Qinghai’)以及以‘青海444’为母本、‘青海甜燕麦’为父本,通过杂交,由青海省畜牧兽医科学院草原研究所历经6年筛选出的新品系I-D品系燕麦(A.sativaL. ‘I-D’),以早熟高产,适应性强的国审登记燕麦品种‘青引1号’(A.sativaL. ‘Qingyin No.1’)为对照。上述材料均有青海省畜牧兽医科学院草原研究所提供。

1.3 试验设计与测定指标

本研究于2014年同时在3个不同的试验点进行生态适应性试验。各试验点采用4个品种(系)单因素随机区组排列。小区面积2 m×5 m,3次重复。小区间距40 cm,区组间距1 m,四种设1 m保护行。条播,行长5 m,行距25 cm,播深3~4 cm,播量按保苗数375万株·hm-2,根据每个品种的千粒重和发芽率确定供试材料播量,其中‘青海444’播量为107.25 kg·hm-2,‘青海甜燕麦’165.6 kg·hm-2,‘青引1号’121.5 kg·hm-2,I-D燕麦品系186.3 kg·hm-2,各小区共种植8行。播前施磷酸二铵150 kg·hm-2和尿素75 kg·hm-2作基肥,旱作。田间管理和观测项目均同期完成。

分别在燕麦抽穗期(heading stage,HS)、开花期(flowering stage,FS)和乳熟期(milk stage,MS),在3个试验点对4份燕麦材料进行干草产量测定,测定时分别取1m样段,先测定鲜草产量,取各小区鲜草样1kg带回实验室后,用电热鼓风干燥箱经65℃烘干至恒重后,计算其含水量,并计算干草产量(hay yield,YH),各小区3次重复。

开花期分别测定如下指标:①株高(plant heigh,PH):植株基部至花序顶部的高度,单位cm。②茎粗(stem diameter,SD):主茎第二茎粗(second stem diameter,SD2,第一茎节至第二茎节最粗处直径)和第三茎粗(third stem diameter,SD3,第二茎节至第三茎节最粗处直径),单位cm。③分蘖数(蘖·株-1):每株总分蘖数(number of total tiller number,NTT)、有效分蘖数(number of valid tiller,NVT)。④叶片数(leaf number,LN):每株主茎叶片数,单位个·株-1。⑤叶面积(cm2):采用方格法,测定旗叶和正二叶的叶长(叶基至叶尖的长度)、叶宽(叶片的最大宽度)。根据公式叶面积(leaf area,LA)=叶面积校正系数(R)×叶长(L)×叶宽(B)进行计算。本研究以方格法测得的旗叶和正二叶为标准,据公式R=LA/(L×B),计算各时期燕麦旗叶和正二叶的R值为0.8317,计算其旗叶叶面积(flag leaf area,LAf)和正二叶叶面积(flag leaf area,LAfs)。⑥茎节数(stem node number,SNN):每株主序的茎节数,单位节·株-1。⑦节长(length of internode,LNI):每株主茎第一节长(first stem internode length,LNI1,地表至第一茎节长度)、第二节长(second stem internode length,LNI2,第一茎节至第二茎节长度)、第三节长(third stem internode length,LNI3,第二茎节至第三茎节长度)、第四节长(fourth stem internode length,LNI4,第三茎节至第四茎节长度)、第五节长(fifth stem internode length,LNI5,第四茎节至第五茎节长度)、旗叶—花序长(stem internode length from flag leaf to inflorescence,LNIfi,旗叶至花序顶端长度)、正二叶—花序长(stem internode length from next flag leaf to inflorescence,LNIfni,正二叶至花序顶端长度),单位cm。

将各试验点抽穗期、开花期和乳熟期测定干草产量后的样品,以及种子收获后的秸秆粉碎,过1mm筛,测定其粗蛋白(crude protein,CP)、粗脂肪(crude fat,CF)、中性洗涤纤维(neutral detergent fiber,NDF)和酸性洗涤纤维(acid detergent fiber,ADF)。其中,粗蛋白含量测定采用半微量凯氏定氮法[10],转换系数为6.25;粗脂肪含量测定采用索式提取法[11],中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维测定采用范氏洗涤法[12]。

根据公式计算各燕麦品种的相对饲用价值。

消化性干物质(digestible dry matter,DDM)=88.9-0.779×ADF(%DM)

干物质采食量(dry matter intake,DMI)=120/NDF(%DM)

相对饲用价值(relative feed value,RFV(DDM(%BW)×DMI(%BW))/1.29

1.4 数据分析

对1 m样段上测得的各项指标按40 m样段·10 m-2折算成单位面积上的量。所得数据采用Excel 2016对所得到的数据进行初步整理,在0.05水平上,用SPSS 16.0 for Windows进行差异显著性分析和的Duncan多重比较分析,图表中数据均为平均值±标准偏差(means±Std. Deviation),用Sigmaplot 10.0进行绘图。

2 结果与分析

2.1 干草产量

表1分析结果表明,供试品种(系)在各试验点和生育时期间的干草产量均存在显著差异(P<0.05),品种(系)间除‘青引1号’与其它材料间差异显著(P<0.05),其它3个品种(系)间差异不显著。

表1 品种(系)、地点和时期的干草产量多重比较Table 1 The multiple comparisons of dry yield under the different varieties,sites and growth stages

注:同列不同小写字母间表示差异显著(P<0.05)

Note:Different lowercase letters in column represent significant differences at the 0.05 level

表2分析结果显示,各生育期3个试验点的平均干草产量以‘青海甜燕麦’和I-D品系较高,‘青引1号’最低,‘青海甜燕麦’干草产量分别较‘青海444’和‘青引1号’高5.54%、20.16%与40.61%,I-D品系较‘青海444’和‘青引1号’高13.99%和33.39%;I-D品系在3个试验区平均干草产量分别较母本‘青海444’高8.3%、9.1%与30.0%,较对照‘青引1号’高36.3%、21.3%和47.5%。各试验点供试品种(系)的干草产量均随生育期推进而显著增加(P<0.05),至乳熟期最大,民和、湟中和海北试验地4个品种(系)乳熟期干草产量分别较抽穗期高33.53%、71.67%和67.06%,较开花期高20.34%、31.07%和26.92%。不同试验点,海北试验地干草产量最高,分别较湟中试验点和民和试验点高23.48%与41.36%;不同生育期以高海拔乳熟期干草产量最高,分别较抽穗期和开花期高58.00%与26.42%。

表2 不同海拔不同生育时期4个燕麦品种(系)干草产量Table 2 The comparison of hay yield of the four oat varieties under the different growth stages in the different site

注:相同试验区同列不同小写字母或同行不同大写字母不同者差异显著(P<0.05),下同

Note:Different small letters in column or different capital letters in rows represent significant differences at 0.05 levels at the same site. The same as below

2.2 产量构成因子

2.2.1株高 各试验点以海北试验点燕麦株高最高(169.83 cm),分别较湟中和民和试验点高4.43%和17.92%;不同品种(系)间以‘青海444’最高(169.42 cm),I-D品系次之(161.26 cm),分别较株高最低的‘青海甜燕麦’高14.65%和9.13%(表3)。

表3 各试验点4个燕麦品种(系)的株高比较Table 3 The comparison of the plant height of the four oat varieties under the different sites

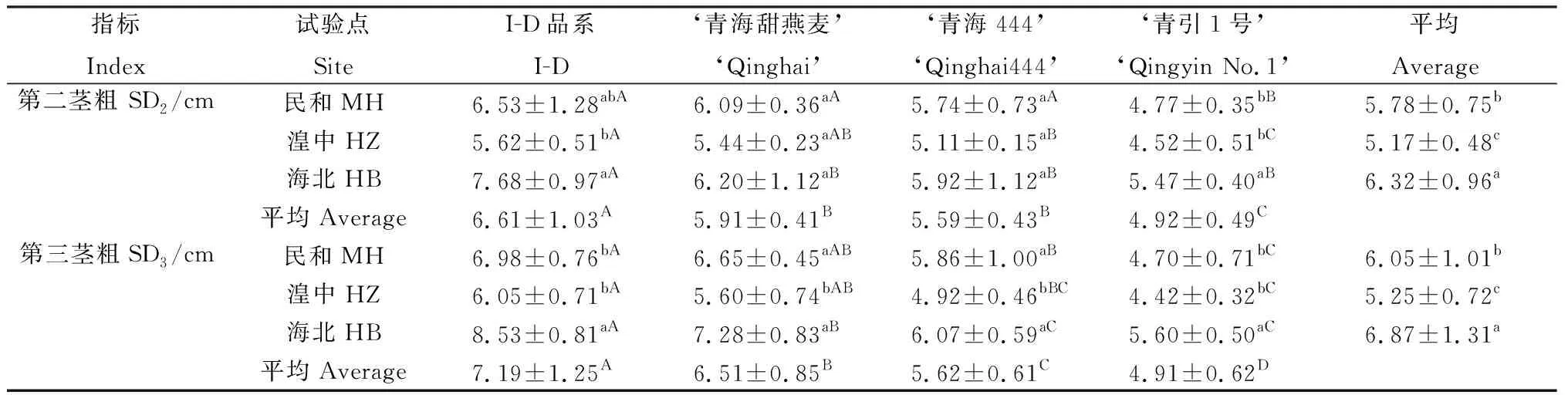

2.2.2茎粗 从茎粗分析结果来看(表4),同一试验点不同燕麦品种(系)间和不同试验点间燕麦第二和第三茎粗间均存在显著差异(P<0.05),其中不同品种(系)间第二和第三茎粗均以I-D品系最高(分别为6.61 cm和7.19 cm),分别较‘青海甜燕麦’、‘青海444’和‘青引1号’高11.84%和10.45%、18.25%和27.94%、34.35%和46.44%。不同试验点间第二和第三茎粗均以海北试验点最高,分别为6.32 cm和6.87 cm,第二茎粗分别较民和试验点高9.34%、13.55%,第三茎粗分别较湟中试验点高22.24%和30.86%。

表4 各试验点4个燕麦品种(系)的茎粗比较Table 4 The comparison of the stem diameter of the four oat varieties under the different sites

2.2.3分蘖数 同一品种(系)不同试验点,总分蘖数和有效分蘖数差异不显著,‘青海444’和‘青引1号’平均总分蘖数和有效分蘖数显著高于‘青海甜燕麦’和I-D品系(P<0.05)(表5),其中平均总分蘖数和有效分蘖数均以‘青引1号’最高,分别为3.83蘖·株-1和2.67蘖·株-1,‘青海444’次之(3.50蘖·株-1和2.50蘖·株-1),‘青海甜燕麦’最低(2.39蘖·株-1和1.78蘖·株-1)。同一试验点不同品种(系)间其平均总分蘖数和有效分蘖数间无显著差异,其中平均有效分蘖数为3.13~3.21蘖·株-1,有效分蘖数为2.21~2.33蘖·株-1。

表5 各试验点4个燕麦品种(系)分蘖数比较Table 5 The comparison of the tiller number of the four oat varieties under the different sites

2.2.4叶面积和叶片数 燕麦平均叶片数除‘青海甜燕麦’与其它品种(系)间存在显著差异外(P<0.05),其余品种(系)间差异不显著(P>0.05);在各试验区之间差异不显著(表6)。不同品种(系)燕麦叶片数以‘青引1号’、I-D品系和‘青海444’较高,分别为4.72个·株-1、4.56个·株-1和4.39个·株-1,分别显著高于‘青海甜燕麦’19.49%、15.44%和11.14%(P<0.05)。

表6 不同海拔4个燕麦品种(系)的叶片数和叶面积比较Table 6 The comparison of the leaf number and leaf area of the four oat varieties under the different sites

同一品种(系)不同试验点,燕麦平均旗叶叶面积除‘青引1号’显著低于其余品种(系)外(P<0.05),其余材料间差异不显著,平均正二叶叶面积为I-D品系和‘青海444’显著高于‘青海甜燕麦’和‘青引1号’(P<0.05),其中不同品种(系)间均以I-D品系和‘青海444’旗叶和正二叶叶面积最大,分别为23.38 cm2、23.89 cm2和36.22 cm2、37.10 cm2,‘青海甜燕麦’次之,分别为22.31 cm2和30.18 cm2,‘青引1号’最低,分别仅为19.44 cm2和28.35 cm2。不同试验点平均旗叶叶面积海北试点显著高于民和和湟中试点(P<0.05),平均正二叶叶面积各试点间差异显著(P<0.05),其中不同试验点间以海北试验地旗叶和正二叶叶面积最大(分别为35.50 cm2和47.81 cm2),分别较民和试验点高137.78%和117.02%,较湟中试验点高117.26%和65.47%。

2.3 饲草产量与产量构成因子间相关和通径分析

3个试验区各燕麦品种(系)的株高、分蘖数、叶片数、叶面积、茎节数、节长和茎粗等16个性状与干草产量之间的相关性分析结果显示(表7),除干草产量与茎节数之间存在极显著负相关(P<0.01)外,与其余性状之间均存在正相关关系,且其与株高、叶片数、旗叶叶面积、正二叶叶面积、第三节长、第四节长、第五节长、第二茎粗、第三茎粗之间的相关性均达极显著水平(P<0.01),与总分蘖数、旗叶—花序长、正二叶—花序长之间的相关性达显著水平(P<0.05)。各性状与干草产量的相关系数依次为:第四节长(0.927)>旗叶叶面积(0.906)>正二叶叶面积(0.878)>株高(0.842)>叶片数(0.775)>第二茎粗(0.757)>第五节长(0.756)>第三节长(0.755)>第三茎粗(0.749)>旗叶—花序长(0.699)>正二叶—花序长(0.680)>总分蘖数(0.664)>有效分蘖数(0.566)>第二节长(0.152)>第一节长(0.161)>茎节数(-0.853)。

表7 干草产量与各产量性状间相关分析Table 7 The correlation analysis between the dry yield and the yield characteristics

注:* 显著相关(P<0.05);** 极显著相关(P<0.01),下同

Note:* and ** indicate significant difference at 0.05 and 0.01 level respectively. The same as below

4个燕麦品种(系)在3个试验区的产量性状与干草产量之间的通径分析结果显示(表8),16个性状中,株高、总分蘖数、叶片数、正二叶叶面积、茎节数、第一节长、第二节长、第四节长、第五节长和第二茎粗10个性状进入通径分析。10个性状中正二叶叶面积对燕麦干草产量的增加直接效应最大(0.5078),其次为株高(0.3858)、叶片数(0.3727)、第一节长(0.1329),第二茎粗和总分蘖数对干草产量的增加直接效应较小(分别为0.0477和0.0392),且上述性状对干草产量为正效应,而茎节数、第二节长、第四节长、第五节长对干草产量的直接效应为负效应(分别为-0.5382、-0.1440、-0.4209、-0.2521)。茎节数通过间接影响第四节长和第五节长的增加影响干草产量的积累的正效应明显(分别为0.3786和0.2383);第二茎节通过间接影响叶片数、正二叶叶面积和茎节数影响干草产量的积累的正效应明显(分别为0.1684、0.2267、0.1285);第四茎节通过间接影响株高、叶片数、正二叶叶面积、茎节数影响干草产量的积累的正效应明显(分别为0.2966、0.2735、0.4699、0.4841);第五节长通过间接影响株高、叶片数、正二叶叶面积、茎节数影响干草产量的积累的正效应明显(分别为0.2881、0.2327、0.3802、0.5088)。回归方程的决定系数为0.99997,剩余通径系数较小,仅0.00556。研究表明,株高、叶片数、第一节长对燕麦干草产量的效应最大。

表8 饲草产量与产量性状间通径分析Table 8 The path analysis between the dry yield and yield characteristics

以株高(PH)、总分蘖数(NTT)、叶片数(LN)、正二叶叶面积(LAfs)、茎节数(SNN)、第一节长(LNI1)、第二节长(LNI2)、第四节长(LNI4)、第五节长(LNI5)和第二茎粗(SD2)为自变量,以干草产量(Y)为因变量,进行各产量性状与干草产量之间的多元线性逐步回归分析,所得回归方程为:Y=3904.56+87.42 PH + 216.87 NTT + 1388.35 LN + 114.55 LAfs - 2388.71 SNN + 295.42 LNI1- 166.20 LNI2- 56.06 LNI4- 30.90 LNI5+ 156.22 SD2,其相关系数R2=0.9998,对方程的显著性检验P=0.0137<0.05。模型中共筛选出10个产量性状,其中正二叶叶面积、株高、叶片数、第一节长、第二茎粗和总分蘖数是干草产量的直接构成因子,茎节数、第二节长、第四节长、第五节长是间接构成因子。当本试验中其它因子维持在平均水平时,正二叶叶面积、株高、叶片数、第一节长、第二茎粗和总分蘖数每增加一个单位,茎节数、第二节长、第四节长、第五节长每减少一个单位,燕麦干草产量分别提高114.55 kg、87.42 kg、1 388.35 kg、295.42 kg、156.22 kg、216.87 kg、2 388.71 kg、166.20 kg、56.06 kg和30.90 kg。

2.4 品质评价

2.4.1粗蛋白 表9显示,3个试验点干草粗蛋白含量总体表现为海北>湟中>民和,在3个试验点4个燕麦品种(系)的干草粗蛋白含量均随生育期推进而降低,其中开花期粗蛋白含量分别为12.89%、10.63%和9.06%,乳熟期分别为10.51%、8.90%和7.08%。从品种(系)间比较来看,在3个试验点均以I-D品系和‘青海444’平均粗蛋白含量较高,其中在开花期粗蛋白含量分别为11.58%和11.61%,乳熟期粗蛋白含量分别达9.76%和9.92%。

表9 4个燕麦品种(系)饲草粗蛋白和粗脂肪含量比较Table 9 The comparison of the crude protein and crude fat content of four oats varieties

从收获期秸秆粗蛋白含量来看,3个试验点平均粗蛋白含量为高海拔(4.33%)>中海拔(2.65%)>低海拔(1.99%)。从品种(系)间来看,4个品种(系)平均粗蛋白含量以‘青海444’最高,I-D品系次之,‘青海444’和I-D品系在3个试验点秸秆平均粗蛋白含量达到3.72%和3.35%。

2.4.2粗脂肪 由表9可以看出,4个燕麦干草粗脂肪含量随着生育期的推进呈增加变化,并在乳熟期最大,且在3个试验点间饲草粗脂肪含量存在差异,总体表现为海北>湟中>民和,其中开花期在3个试验点平均粗脂肪含量分别达到1.19%、1.14%和1.00%,乳熟期达到1.49%、1.32%和1.01%。从品种(系)间比较来看,‘青海444’粗脂肪含量最高,其次为‘青引1号’,I-D品系粗脂肪含量最低。

从秸秆粗蛋白含量来看,4个品种(系)在3个试验点平均粗脂肪以海北试验点最高(0.90%),民和试验点最低(0.68%)。品种(系)间以‘青海444’最高(0.80%),I-D品系最低(0.69%)。

2.4.3中性洗涤纤维 表10显示,4个燕麦品种(系)随生育期的推进中性洗涤纤维含量呈增加变化,其中以乳熟期中性洗涤纤维含量最高。从各试验点比较来看,各时期4个品种(系)平均中性洗涤纤维含量表现为民和(68.62%)>湟中(63.93%)>海北(61.11%)。从品种(系)间比较来看,各时期以‘青引1号’最高,其次为‘青海444’。从秸秆中性洗涤纤维含量来看,4个品种(系)在3个试验点平均中性洗涤纤维表现为民和(73.29%)>湟中(68.87%)>海北(64.15%)。品种(系)间以I-D品系表现最低,平均为65.96%,分别较‘青海甜燕麦’、‘青海444’、‘青引1号’低1.62%、5.57%和9.82%。

2.4.4酸性洗涤纤维 表10显示,4个燕麦品种(系)随着生育期推进平均酸性洗涤纤维含量呈增加变化,其中以乳熟期酸性洗涤纤维含量最高。从各试验点比较来看,各时期4个品种(系)平均酸性洗涤纤维含量表现为民和>湟中>海北。从品种(系)间比较来看,各试验点以‘青引1号’最高,其次为‘青海444’,I-D品系表现最低。从秸秆酸性洗涤纤维分析结果来看,各试验点总体表现为民和>湟中>海北,各品种(系)间以‘青引1号’最高。

表10 4个燕麦品种(系)饲草中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量比较Table 10 The comparison of the NDF and ADF of four oats varieties

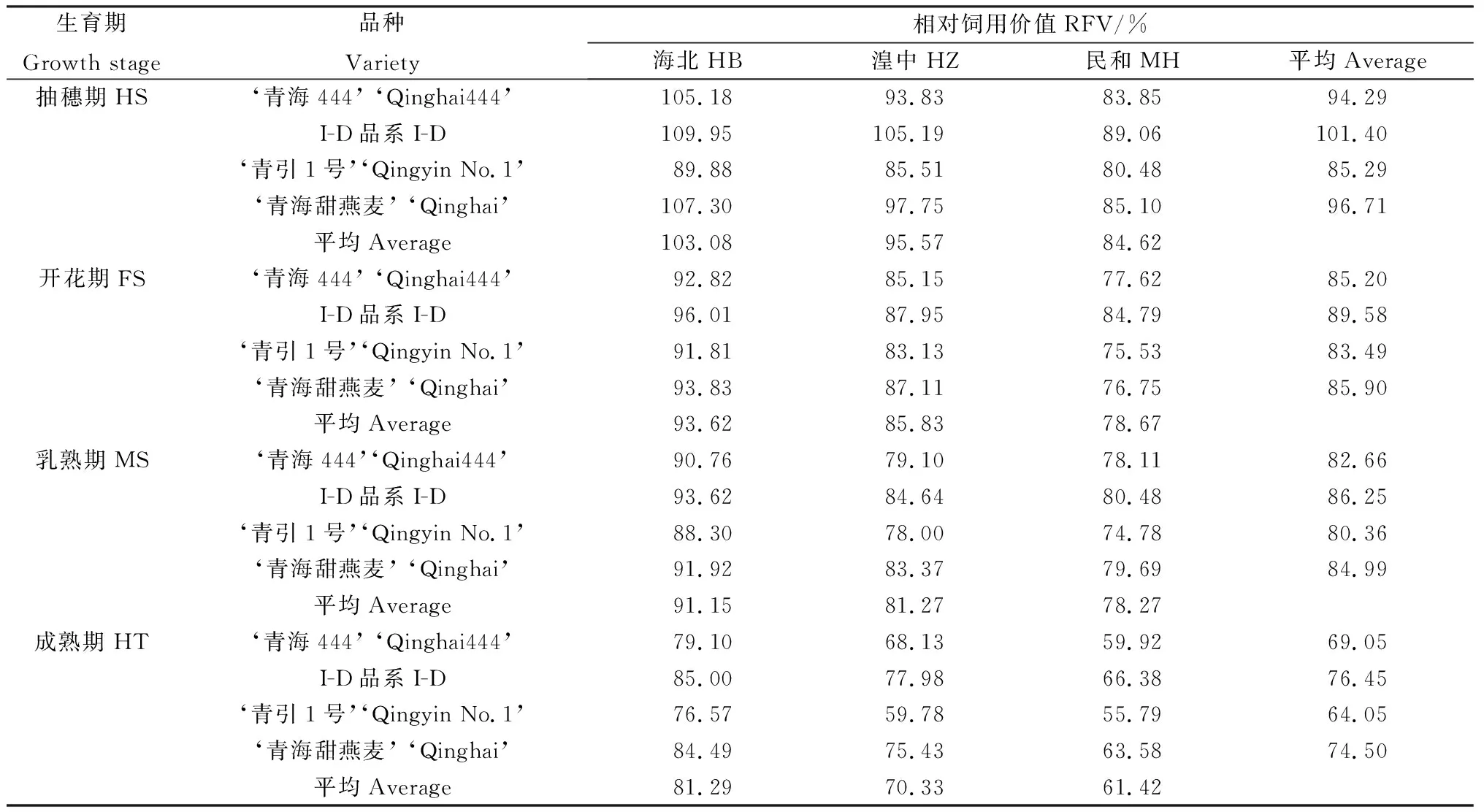

2.4.5相对饲用价值 表11显示,随着生育期的推进,4个燕麦品种(系)在各试验点平均相对饲用价值呈下降变化。各时期不同品种(系)间以I-D品系相对饲用价值最高,抽穗期、开花期、乳熟期和成熟期分别达到101.40%,89.58%,86.25%和76.45%,分别较‘青海444’高7.55%、5.15%、4.35%和10.73%,较‘青海甜燕麦’高4.85%、4.29%、1.48%和2.62%,较‘青引1号’燕麦高18.89%、7.30%、7.33%和7.30%。4个燕麦品种不同试验点间以海北试验点相对饲用价值最高,抽穗、开花、乳熟和成熟4个时期的相对饲用价值分别达103.08%、93.62%、91.15%和81.29%,分别较湟中试验点高7.85%、9.07%、12.15%和15.58%,较民和试验点高21.81%、18.99%、16.47%和32.36%。

表11 不同生育时期4个燕麦品种(系)相对饲用价值Table 11 The relative feed value of four oats varieties in the different stage under the different sites

3 讨论

4个燕麦品种(系)在试验的海拔高度范围内(1 800~3 200 m),饲草产量表现出随海拔的升高而增加的变化趋势,即高海拔>中海拔>低海拔,其中I-D品系在海拔3150 m的高海拔平均干草产量达14 636.3 kg·hm-2,较母本和对照分别增产30.0%和47.5%。柴继宽等[13]、周青平等[14]研究也得出了燕麦品种饲草产量随海拔升高燕麦产量增加的结论。其原因可能是,在高海拔区植物因其生态环境(水热、海拔、光照、温度等)具有光照时间长,辐射强,气温较低,昼夜温差较大等特点[15],因而燕麦在高海拔区营养生长和生殖生长时间延长,有利于燕麦充分利用光能进行干物质累积,故而在高海拔区表现出较高的干物质产量。可见燕麦比较适宜在高海拔冷凉区进行饲草生产,干旱炎热不利于燕麦生长,同时也印证了燕麦是喜冷凉的粮饲兼用型作物这一论点[5,8,14],但燕麦这种随海拔升高干物质积累量增加的规律是否在更高海拔区域适宜,有待进一步研究。

燕麦生殖生长期的饲草产量不仅取决于光合作用,而且还受光照强度、光合时间、同化产物累积和分配、光抑制、表达条件等因素的影响,这些因素除了单独影响饲草产量外,而且彼此又互相制约、相互联系。4个燕麦品种(系)在3个试验点从抽穗期到乳熟期的饲草产量均呈显著增加的变化趋势,并在乳熟期最高,许国芬等[16]、刘文辉等[17]和德科加等[18]研究也得出了同样的结论。其原因可能是4个燕麦品种(系)由抽穗期到乳熟期,生殖生长进入旺盛的生长期,燕麦叶片将光合产物源源不断运输到异化器官,以满足植株生长发育的需要,使整个营养体干物质累积不断增加,而叶的累积速率低于茎的累积速率,因而在乳熟期具有较高的干物质产量。可见,燕麦在高海拔区作为饲草进行收获利用时,在乳熟期收获可获得较高的干物质产量。

饲草产量与产量性状的通径分析表明,叶面积、株高、叶片数和茎粗是影响饲草产量的直接效应,I-D品系在株高、分蘖数、叶片数、叶面积、第三茎节长、茎粗等方面明显优于父本‘青海甜燕麦’,这些性状多为表征饲草产量的性状,从这些性状上间接说明I-D品系具有较好的饲草生产性能。

营养物质的积累与牧草的形态发育有着密切的关系,特别是粗蛋白和中性洗涤纤维含量与各形态发育期植株重量有极显著的线性关系[19]。一般来说,牧草生长较快的时期是营养价值较高的时期,随生长速率的减慢,营养价值逐渐减少。本研究发现,4个燕麦品种(系)随着生育期的推进,粗蛋白含量显著下降,粗脂肪、NDF、ADF显著增加,程天亮[20]也得出了一致的结论。尽管很多学者普遍认为饲草在营养生长期刈割可获得较高的粗蛋白含量和较低的粗纤维含量[21],但马春晖等[6]通过对燕麦各时期饲草品质分析发现,单位面积的粗蛋白产量随着刈割期的推迟而增大。抽穗期刈割燕麦鲜草产量较高,但干物质产量较低,饲草的利用率不高[22]。燕麦干草产量高峰和营养最佳期不一致,最佳刈割期应使干草产量和营养品质的组合达到最优[21];收获过早,营养价值高但草产量低,收获较晚干草产量较高但可利用的营养成分含量降低[23]。张耀生等[1]认为燕麦最佳刈割期为抽穗期、开花期,而郭淑华等[24]则认为燕麦在灌浆期刈割可同时获得较高的产量和较好的品质。陈红等[25]、赵世锋等[22]认为燕麦青贮和青干草调制的最佳收获期为乳熟期到蜡熟期,孙小凡等[26]综合考虑燕麦青贮料的生物量和营养价值,并鉴定表观青贮品质后提出燕麦在开花20天后青贮粗蛋白产量高,青贮效果好。

研究发现,3个试验点中4个燕麦品种(系)饲草在海北试验点具有较高的粗蛋白、粗脂肪含量、较低的ADF、NDF和较高的相对饲用价值,其次是湟中试验点。原因可能是,光照有助于光合作用,促进糖和有机酸的合成。温度能提高牧草的代谢活性,较高的温度使植物不循环的部位代谢物积聚加快,牧草营养价值降低,生长在冷凉条件下的作物能在茎、叶内形成碳水化合物和蛋白质,使植物具有较高的营养价值。

改善牧草品质的重要内容也是牧草育种的主要目标性状[27]。很多研究发现,不同燕麦品种营养存在显著差异[28-29]。NDF、ADF直接影响牧草品质和消化率,其中NDF与干物质采食量呈负相关,ADF与牧草消化率呈负相关。燕麦饲草利用时越早收获营养价值越高,随着生育期的推进粗蛋白含量降低,茎叶比增加,叶片枯黄老化,地上茎秆木质素含量增加,ADF和NDF含量增加。本研究发现,4个燕麦品种(系)中,I-D品系饲草具有较高的粗蛋白含量,粗脂肪、NDF和ADF含量较低,适口性和消化率均优于亲本。可见,燕麦I-D品系具有较高的饲用价值。

4 结论

I-D品系燕麦的饲草生产性能优于母本‘青海444’,在民和、湟中和海北试验点平均干草产量分别为9 367.9 kg·hm-2、10 795.5 kg·hm-2和14 636.3 kg·hm-2,较母本‘青海444’高8.3%、9.1%和30.0%,较对照‘青引1号’高36.3%、21.3%和47.5%。I-D品系适宜在青藏高原高寒地区海拔2500-3200 m进行饲草生产。

I-D品系燕麦表征饲草产量的性状株高、分蘖数、叶片数、叶面积、第三茎节长、茎粗等方面,均优于父本‘青海甜燕麦’;叶面积、株高、叶片数、茎粗对燕麦饲草产量直接效应较大。

I-D品系从孕穗期至乳熟期,粗蛋白含量和相对饲用价值显著下降,粗脂肪、NDF、ADF显著增加。I-D品系的饲草和秸秆具较高的蛋白含量和相对饲用价值,其粗脂肪、NDF和ADF含量相对较低,饲草品质优于其亲本。