寄情沧鲁 染翰淋漓

——置身舆地广记的叶圭绶

2018-09-18王立成河北省沧州市第三中学

◆王立成(河北省沧州市第三中学)

明清以来沧州愈发兴盛。作为畿辅要地,又濒临渤海,京杭大运河和明清御道穿境而过,海陆交通发达,达官贵人南来北往驻足停留间带来了厚重的文化内涵、开放的社会风气。同时,由于历史上改朝换代的动荡,尤其是明初“靖难之役”的兵革之祸,造成沧地田野荒芜、生产凋敝、民不聊生,为充实沧州以佐京师,大量移民纷至沓来。伴着以自耕农为主的劳动力数量的急剧增加,再加上国家重农政策的实施等因素,农业重新焕发生机,商贸业也日趋繁华,尤其长芦盐业更是长盛不衰。“仓禀实而知礼节,衣食足而知荣辱”。在富庶物质力量的作用下,亦出于对国家文化政策导向的认同,构成城乡的主要群体——宗族大户开始着力推行“敦孝悌、重人伦”的“遗泽爱后之正道”,以保持血脉繁衍、家族传承的永世鼎盛。于是,“重教兴学”“诗书传家”之风云起,举业方兴未艾,持续绵长,有力地促进了本土宗族架构的塑造,涌现出许多名望盛隆的世家大族。沧州叶三拨(今大浪淀乡驻所之地,建国前沧州直属,今属沧州市南皮县)叶氏家族便是当地自明清移民定居以来兴起的望族之家,并绵绵称雄于沧邑。叶氏家族功名鼎盛,宗族子弟连掇科名,荣登仕版,名儒循吏萃于一门,时人羡之曰:“叶氏多材,遐迩称之。”

翻阅《叶氏家谱》,纵观其中显名于世的贤达,因此不难看出其中多是官宦之人,如叶汝芝、叶圭书等,他们或位列朝堂,挥斥方遒,指点江山,或身居地方要员,执政一方,掌生民之急需,端的地位显赫,大有“人前显圣,傲里夺尊”之势,恰如明代戏剧家汤显祖在《紫钗记·回求仆马》中写的:“后拥前驱,教一时光彩生门户。”当然,叶氏先贤中也有少数官名不显,淡泊名利,醉心翰墨,钟情图书,但却青史留名,成为一方文化之巨擘者,譬如叶圭绶便是其中杰出代表。

(一)端凝灵慧一隽才

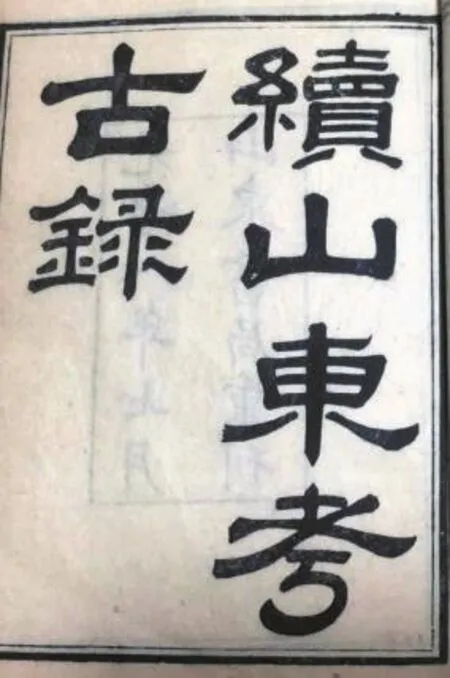

作为晚清著名地理学家、“畿南金石书画三大家”之一的叶圭绶博学多才,于诗文、书画、金石、舆地、算术等诸方面皆有造诣,其传世著作主要有《埏綋考古录》《知非斋诗草》《吾庐存诗》《乾象易知录》《续山东考古录》《习察编》《万国大地全图》等,撰述之博与天津耆儒华长卿并称,尤其《续山东考古录》一书集山东历史地理演变之大成,成为历代山东方志类史书中的扛鼎之作。乡人、一代洋务干将张之洞曾在给沧郡贤达王国均写的墓志铭(详见《广雅堂散体文》卷二之《沧州王君侣樵墓志铭》)中提到叶圭绶,云:“沧州叶圭绶子佩,博精舆地之学,有所著述,喜收藏金石拓本,皆有考定。”并赞誉其为道、咸以来津南地域文化学者中的挚旗者。

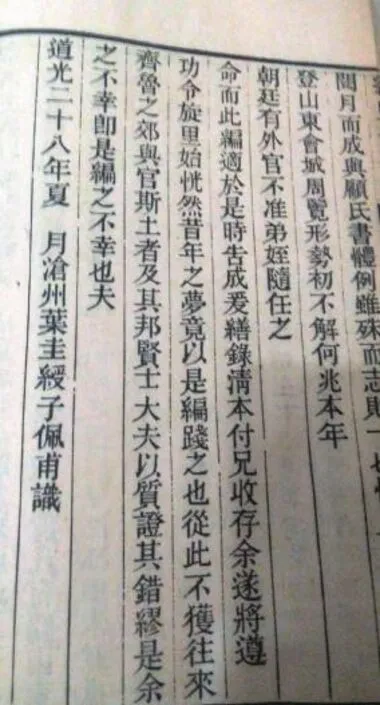

叶圭绶,字子佩,号也云,晚年自号龟寿,叶汝芝之孙、叶伯俭第三子、叶圭书之弟,道光乙未科举人,世称叶孝廉,山东候补知县加同知衔。其身躯修伟,望之温文尔雅,德行宽仁,世人品评曰“秉刚直之气,具豪爽之姿,知行交勉,质美气清”。他赋性端凝,不喜嚣杂,笃志勤学,渊雅好古。幼时读诗书,聪慧异常,颖悟过人,凡经目视,心辄不忘。浙西(海盐籍)名宿、曾客居济南并有《西域考古录》问世的地理大家湛持居士俞浩在道光二十八年(1848)为叶氏《续山东考古录》所作的序言中对自己这位莫逆之交的少年读书生活作了如下记述:“子佩幼不好弄,独喜深沉之思,凡书之号难读他人经月不能了者,一二过辄得其解。”从中亦可窥见叶圭绶之才思英异。稍长,习帖括业,藻思绮丽,出语惊人,师友对他多十分器重,后果不负众望,早赋泮芹。掇芹之后,更加敏而好学,旋即赴秋闱,既膺鹗荐,又获鹏搏,于道光十五年(1835)顺天府乡试中举,大挑一等,真乃年轻有为,好不欢喜。但其后的会试,他虽数次进京赶考却都“学不逮遇”未能继续精进,“子佩早举孝廉,(但)久困于春官试”,功名进取的路在他风华正茂最为辉煌之际戛然而止,“士林惜焉”。如果说年少得志是上天青睐下的一分耕耘一分收获,但其后功名进取无论如何应试却都毫无建树便是命运多舛、时运不济。面对命蹇时乖,叶圭绶却不意志消沉,在他看来除却名利尚还有些许美好之物,不必寄情于科举之一役,“征之于其行,其困于境而不困于身,困于身而不困于心也明矣。” 无疑,叶圭绶是正确的,他以恬淡豁达的心态坦然面对仕途之维艰,遂专意读书,倾心治学,从此开启了一番新天地。

(二)追慕亭林续鲁志

万国大地全图

道光三十年(1850),叶圭绶年愈不惑之时,成书于道光二十八年(1848)的《续山东考古录》出版,“芸士先生(注:叶圭书,字芸士)嘉孝廉用心之专,力之出俸钱刻之济南”,共三十二卷,又卷首《图考》及《总沿革》一卷,是山东地方文化遗产中的瑰宝,被后世奉为圭臬。光绪八年山东书局重刊是书时,时任山东巡抚的任道镕在所作序中给予了极高的评价:“洵齐乘一大羽翼可以孤行而俟于后。”清代学者胡玉缙亦曾评论此书:“后之欲修志书者,殆不能出其范围”。这部叶圭绶“苦心精诣、低徊太息”“凡四易稿,三十八阅月而成”的传世佳作能够问世完全事出有因:“(《山东通志》)本朝(清朝)凡两修(康熙年间张凤仪、施天裔修辑之部和雍正时岳睿、法敏修,杜诏等纂之部)舂驳皆所不免,顾氏亭林作《山东考古录》最为精核,惜未能举通省沿革逐一考订,此孝廉(叶圭绶)所以续作也。”(《续山东考古录》滨州杜受田序)康熙初年,时任山东布政使的施天裔为修《山东通志》特聘正在山东游历的儒林巨擘顾炎武主其事。后亭林先生“以同事好立异同,争之不能得而去”,但在离开时籍借“是时郡邑之书颇备”的便利 “别为《山东考古录》、《肇域志》二书”以达正本求源。当然,《山东考古录》虽以“考古”虚名传之,但实则是一部探究、考察山东历史地理之专著。叶圭绶自少年便肆力于舆地之学,究心其中数十年。十七岁时,他偶获亭林先生的《山东考古录》并悉心研读,用力揣摩,着实为之拍案惊奇,“辄叹精核得未曾有”。如同白壁微瑕,尽管此书为大家之作,但叶圭绶仍感美中不足:“全书仅数十页,窃以(内容)太略为恨”,于是他便有了续貂之想,此即为新书告竣后以《续山东考古录》命名之由来。

亭林先生在《山东考古录》中针对己书“约而覈”之状曾言:“未遑删订,望后之人续而传之。”叶圭绶有志于此,甘愿薪火相传,真乃亭林先生文脉不空之幸。叶圭绶为完成宏愿,除却制艺之外,日暇之余必勤于治学,日旰忘食,广泛涉猎方志舆史,爬罗剔抉,“凡有关山东地理者辄笔录而参订之”,为编撰作铺垫。常言道:“读万卷书,行万里路”,惟有知行合一方能下笔有神。叶圭绶虽愿橐笔遨游,登陟泰岱、遍历齐鲁以求闻达,奈何条件受限,身不能至。正值出行无望之际,好在上天眷顾,适逢大兄叶圭书官山东,遂以官亲之名达成山东之行,“芸士先生所至孝廉皆得至之”。在其后岁月里,他清心寡欲,耽于山东舆地之学,或征于故籍邑乘,在卷帙浩繁中信而有徵,或手扪目验问道乡老,在亲足踏访间纠讹求是,“学有本原而目所已经,又多得实故其语亦确”,经过多年呕心沥血终有《续山东考古录》这一皇皇巨著。当然,叶圭绶对于这段殚精竭虑笔耕不辍的成书经历也感触颇深,他在道光二十八年(1848)的自序中写道:“道光十九年(1839),芸士兄(叶圭书)谒选,得山东邹平县,次年,调馆陶,余皆随任。又幸得身履其地,亲验周咨,多所裨助。……二十五年(1845),从兄来历城,浼兄遍索诸寅好,方尽得各邑乘而读之。其考证详明者甚少,益叹《续山东考古录》之作不可已也。爰取所业而排纂之。凡四易稿,三十八阅月而成。”后叶圭绶将缮录之稿求教于诸方家,挚友俞浩看后难掩激动之语:“读之叹其才大思精为地志不可少之书也!”

续山东考古录

叶圭绶《续山东考古录》自序

《续山东考古录》全书分为沿革考、杂考、水考,既遍叙山东历代行政区划之沿革,又多有山川地理风情之陈述,还有古迹辨误之举证,内容上蔚为大观;细览之亦不难发现它体系完备精湛,考证严实确凿,确为一套能流芳百世的上等佳作,但“是书在子佩虎之一毛耳”。 一叶知秋,可见叶圭绶著述繁丰,而且在学术中颇有精作,例如上文所提到的《埏綋考古录》亦被当时人称为“绝奇”之书,而叶圭绶绘于道光二十五年(1845),图形精美独特、尺幅巨大罕有、注释全面新颖、经纬交织纵横的《万国大地全图》则是近代西学东渐下先进中国人开眼看世界的具体反映,代表了当时中国人在地图绘制方面对世界地理认知与了解的最高水平。

(三)风尚金石心悦然

撇开“肆力于历算舆地之学”的研究撰述,叶圭绶还身萃众长,性嗜金石,精于赏鉴,诗文雅洁,书画亦俱佳。有清以来金石学鼎盛,使向被视为雕虫小技的微末之学轰然登堂入室成为大家追捧之雅好,众多文人士大夫如群鸟归林般投入其中且成果斐然,渐成一独立科学,顾亭林之《金石文字记》实廼此滥觞也,随后的乾嘉道咸四朝金石流风更是蔚然风靡,三代鼎彝、秦砖汉瓦、魏碑晋书等陡然身价倍增,皆成可贵之物与考据研学之依据,并成士人交往之风雅由头,潘祖荫就曾在《攀古楼款识》的序言中嗟叹:“今好此者益多,价益踊,故古器益不可得见”。叶圭绶身在道咸作为饱学之士颇受士林之风浸染,同时又为亭林先生文脉传人,况且金石之好“内益身心,外裨学术”,有此高雅风尚自然在所难免。虽然初始他因学术而深入金石,但其后在探奇访古摩挲钻研里沉醉其中亦不能自拔,晚年更因痴迷于此竟取“龟寿”之号以类比寿如金石之意,真是其癖如此不可改也。

叶圭绶倾心于金石碑帖,同天津樊彬(字文卿)、大兴刘铨福(字子重)被圈内誉为晚清直隶金石文字三大家。他收藏甚丰,箧中多名家圣手之作,鉴赏亦出类拔萃,传世魏碑之翘楚、被康有为评为“如西湖之水,以秀美名寰中”的《刁遵墓志》就曾经他手并作长跋,金石赏玩水平之深可略见一斑,因此经他题签、作跋而又现存于世的碑帖如《汉郑固碑》等无不弥足珍贵。他的藏品来源主要有以下几种方式:一、收购。叶氏不喜置产营业,手有余资则倾囊而出从古玩商、乡人或同好等人手中力购古籍书画或金石古玩。二、同好馈赠或交流。人以群分,物以类聚。叶圭绶无论在乡居期间还是随兄行山东时周围都聚集了一批文化贤达,其中自然少不了金石知己,如王国均等,他们日常或品鉴共赏金石钟鼎彝器文字,或互通有无换取所需。三、椎拓。他为获得更多金石文字,大多时候都会亲自手携纸墨,于断碑残碣间蒐求,“每见古刻必操氊蠟拓取”,日积月累间“所访得历代造像、金铭、石碣之属”渐盈于箧笥。当然,其艰辛亦常人所难能也,他在写给金石同好、姑表兄王国均的信中说:“访碑归矣,辛苦,辛苦!”(见王国均后人王翌所保存的王国均友朋来往之信札册子《往贤遗墨》),字简意深,大有“为伊消得人憔悴”之情殇。虽说如此,但“衣带渐宽终不悔”,终究还是长此以往,也许这就是金石之趣的魅力所在。

(四)操觚染翰为故园

《汉郑固碑》叶圭绶题跋

作为沧州人,叶圭绶尤其钟情于乡邦文化的搜集和整理,更为难能可贵是他用同好实地踏访所得的金石文字进行考辨验证,在凿凿证据面前比堪异同发前人之未发,有力地促使了一些历史学术谜题研究的突破,从而书写了沧州历史文化的新篇章。众所周知,位于沧州旧州的铁狮子是我国目前现存最大的单体古物铁件艺术品,更是中国古代冶铸技术绝伦的伟大见证,名列河北三宝之一,素有“沧州狮子、景州塔、正定府里大菩萨”之称,明代沈德符著的《万历野获编》里也有类似的记录,“今北方谚语云:沧州狮子、景州塔、真定府里大菩萨,为畿南三壮观”。如此重要的国宝却在很长一段时间里连铸造于何时都无法厘清,咸丰朝之前明清所修的史志只好采用故老口传,以周世宗铸狮说为信史,结果却致舛讹相传,误导至深,着实让人无奈。道光二十八年(1848)夏叶圭绶因“朝廷有外官不准弟侄随任之命”遂由山东“遵功令旋里”。归乡后适值在家赋闲之际,他又受郡守沈如潮力邀和东友筠等人主持编纂《重修沧州志稿》,此书于咸丰五年完成编写,惜未能及时刊印,稿本传承至今几乎散佚殆尽(目前仅知人物志残卷藏于天津市图书馆),不能不说是一大憾事。他在撰写州志古物卷之铁狮篇时并没有拘泥于前人之说,而是秉承欧阳修在《集古录序》中所论金石铭刻 “可与史传正其缺谬,以传后学,庶益于多闻”的理念,讲究用铭文来补史之阙、纠史之谬;另外当时学人治学,每有发现,定奔走相告,友朋师生间互为切磋,凡遇疑难辄共研议、求索。因此为求真务实,他委托同为金石大家的王国均前去旧州实地踏访。王国均亦是一位“品端学粹”之人,治学十分严谨;他除遍访故老问证外,又亲近狮身摩挲探查,不仅拓下了“师子王”拓片,还发现了铁狮子“大周广顺三年铸”纪年铭文等信息;其后叶圭绶考校源流将这一重大发现据实载入所编的州志中,铁狮子的具体建造时间经过王、叶二人之努力方大白于天下。叶圭绶在给王国均的信札中也提到了这一前所未有之发现:“狮王得兄一番赏鉴,据以入志,何幸如之!近在本治,而旧志从不载其文字,岂知造之年月、之人,凿凿铸在狮身上耶!此番修志再一含混,狮子埋没千古矣!”铁狮子铸造于周世祖广顺三年自此成为定论,后来的史志编纂者纷纷加以采用,如民国二十二年《沧县志》及民国二十一年《河北通志稿》等,王、叶二公对铁狮子这一国宝的文化传承而言是有大贡献之人,当功德无量。

正当叶圭绶全身心编纂州志之时,突然天降罹祸于沧郡。咸丰三年(1853)太平天国派往北方讨伐清政府的北伐军途经沧州,与守城的清军发生激战,结果由于清军势单力薄,援军未到,守城者多是乡民团练,城墙又有溃圮,最后惨遭屠城,成为北伐军途经处惟一造孽荼毒之地,史料记载:“(林)凤翔等余喜不泯,进城,颇务屠烧”。郡守沈如潮(字月海)战死于沧州城文星阁下,其家眷也在此役中遭难,沈如潮家弟沈芑塘在写给友人的信中详细叙述了这一惨绝人寰的战事:“启者,现接蓉伯舍侄家信,得悉上年(指1853年)九月廿五日(农历)贼匪穷扰沧州,月海二家兄带兵出城迎剿,先获胜仗,在后粤匪跟接而来,约有二万余人,众寡不敌,身受重伤,犹进城巷战,骂贼不屈,登时被害。贼匪闯至署中,右溪大兄、二家嫂、令侄女、三侄媳、自牧六舍侄及二侄之妾、大家兄之孙承燨、小儿兰皆暨幼孙女均同时殉难,其余亲戚、幕友、仆媪又丧十余人。”时在沧州的叶圭绶身处乱世,目睹“沈痛惨澹阴黑”的旷世乱象,尽管身骨犹存却惊心连连,后虽有“圣主震悼怜孤臣,褒忠诏下宣丝纶”,但仍难掩惶恐与愤懑之情,尤其沧城遇逢屠难,人民横遭屠虐凄苦之时,知州沈如潮、守尉德成、仓正宋广泰、北堡千总刘世禄等诸长官殊死抵抗即使被祸也在所不惜的凛然气节更是让其刻骨铭心,无法泯灭。咸丰四年(1854)沧城屠城殉难周年祭时,官府举行了盛大的祭祀活动。借此哀悼之刻,为慰忠魂亦为英魄彪炳史册以耀千古,叶圭绶饱蘸血泪为那段不能忘却的壮烈场景而志书,直至“笔秃墨干情仍不自尽”。1856年稿成而蒇事,是为《沧州殉难传》,含《失城纪略》《兵燹录》二篇,合计一卷,知州陈钟祥为之跋序。书中详述了“长毛”屠难沧州城池之暴行和众员弁、兵勇、士绅为国捐躯的英勇事迹,使人读来“心有戚戚而知明德报国焉”。后王国均以此书为底本,又在官方鼎力支持下进一步网罗访查,最后扩编为四卷本的《沧城殉难录》并将之呈奏朝廷。《沧城殉难录》可谓是叶、王二人在沧州文化遗产传承方面所携手进行的又一经典力作,首卷收录《沧州失城纪略》及当事官员的禀稿、奏稿、札饬等;二卷、三卷均为《殉难录》,胪列遇难旗民姓名、事迹;末卷辑录祭文、诗词等,成为记述沧州殉难之役最完备的史料,后来者得以从中窥见晚清硝烟中的沧州社会全貌,其历史文献价值自不待言。值得一提的是,叶圭绶常年浸淫于地方志的存续中,最能把握家乡文化的历史风情,因此把沧州乡邦文化的历史积淀内涵提高到了一个全新的学术高度。

作为书香门第、官宦之家出身的叶圭绶,不仅能“见意于篇籍”,亦能“寄身于翰墨”。他精书画,画有逸趣,善隶书,厚重典雅,超迈时流,别具风骨,人得其片楮寸缣无不视若拱璧宝之。晚年的叶圭绶安养林泉,白日时常莳花种草,访友问师、弄琴吟哦,待到夜阑阒然之时便信笔作画,搦管临书,以遣岑寂。来路沧桑,莫问流年。最后的时光,叶圭绶无疑是恬淡闲适的,他在乡野淳朴的意趣里终老天年。蓦然回首,叶圭绶,这位晚清时期的沧州人文巨子穷尽一生遨游于文风雅韵的笔山墨海中,广泛涉猎,严谨作学,建树颇多,为后人留下了众多的文化典籍,不愧为真学者!