准噶尔盆地陆东地区石炭系地震波组及构造-地层层序特征

2018-09-17何登发郑孟林吴松涛梁宇生杨思迪

张 磊,何登发,李 涤,郑孟林,吴松涛,梁宇生,杨思迪

[1. 中国地质大学(北京) 能源学院,北京 100083; 2. 中国石油 新疆油田分公司 勘探开发研究院,新疆 克拉玛依 834000]

准噶尔盆地石炭系火山机构发育,火山岩相变化剧烈,导致深部地震资料品质普遍较差,地震波组特征普遍很不清楚,很难识别地震反射波的振幅、频率、连续性与内部结构等信息,因此一直以来石炭系地震波组特征研究较为欠缺。地震反射波组特征是地层内部结构的客观反映,与岩层的成分、粒度、密度、岩层面结构与产状等因素密切相关,通过对地震波组特征的研究,能够从地球物理的角度反映出石炭系地质结构的信息[1]。目前准噶尔盆地石炭系地层划分方案存在诸多争议[2-3],如何利用波组特征来开展构造-地层层序的划分,也是准噶尔盆地石炭系研究的重点和难点之一。勘探研究表明,石炭系自身发育大量烃源岩[4-6],石炭系气藏可能为自生自储型,加强对石炭系地质结构的研究,特别是烃源岩展布的刻画,对于石炭系油气勘探具有重要意义。石炭纪是准噶尔盆地海陆过渡的关键构造变革期,而陆梁隆起发育和保存了盆地内相对完整的石炭纪地层[7-9],是揭示石炭纪地质结构的窗口。加强对研究区构造-地层层序特征的研究不仅对准噶尔盆地石炭纪原型盆地的恢复意义重大,而且对于探索中亚造山带[10-12]俯冲-增生-造山过程也具有重要启示意义[13-14]。

随着近年来对深部勘探的投入逐步增大,准噶尔盆地石炭系的研究迎来了新机遇:①新部署了多批高精度2D地震测线,能较清晰地显示石炭系波组特征及其内幕结构;②大量钻遇石炭系的新钻井和大量取心,为搭建石炭系地层格架和年代学约束打下了基础。本文利用最新地震与钻井等资料,从关键井的合成地震记录制作入手,标定过关键井的高精度2D地震测线,精细追踪石炭系内部主要不整合面,总结、对比石炭系的地震波组特征。在此基础上,结合年代学数据、古生物资料和野外露头等,综合划分了陆东地区构造-地层层序,并分析了影响其发育的主要因素。

1 地质概况

1.1 区域构造特征

准噶尔盆地处于西伯利亚板块、哈萨克斯坦板块和塔里木板块的交汇部位,是中亚造山带(CAOB)的重要组成部分。在地理位置上,盆地处于亚洲大陆的中心地带,四周被褶皱山系环绕,西侧为北东-北北东走向的扎伊尔山、谢米斯台山,东北侧为北西走向的阿尔泰山和克拉美丽山,南侧为近东西走向的天山和博格达山,整体呈周缘高中心低、北高南低的近似三角形态展布[15-17](图1)。

准噶尔盆地为晚古生代以来的大型叠合前陆盆地[18-22],自形成以来主要经历了海西、印支、燕山及喜马拉雅期构造运动[23-25]。

图1 准噶尔盆地腹部地区构造纲要图[16](修改)Fig.1 Tectonic outline of the central Junggar Basin[16](modified)

多期构造运动的叠加导致研究区内构造特征复杂,特别是海西期与燕山期的构造运动对陆梁隆起的构造变形起到了决定性作用[26-28]。前人研究表明,石炭纪不同方向板块的俯冲导致准噶尔地区的洋盆收缩,形成了多个与俯冲背景相关的岛弧地体[16,29]。准噶尔盆地在早、晚石炭世都经历了拉张-挤压的演化阶段[2],形成了多个石炭纪断陷。晚二叠世的海西构造运动使盆地发育的石炭纪断陷发生构造反转,海西期是形成盆地现今隆-坳格局的关键时期[2]。盆地在三叠纪进入统一的坳陷发育阶段,陆梁隆起由南向北发育一系列超覆。侏罗纪末期,受盆地边界断层压扭作用的影响,陆梁隆起再次隆升,造成东段在滴南凸起、滴北凸起和石东凸起缺失上侏罗统[23]。喜马拉雅期受北天山隆升与向北逆掩冲断的影响,深部断裂再次活动,但陆梁隆起形态仍得到保持。

1.2 地层系统

石炭系广泛分布在准噶尔地区,约占整个上古生界出露总面积的50%以上,主要发育一套火山-沉积岩建造,具有岩相复杂、厚度变化大的特点[30]。不同地区石炭系岩相差异很大,且后期遭受了强烈的改造和破坏,使准噶尔地区石炭系的划分与对比较为困难,存在较大的争议。

自20世纪50年代以来,已有多个研究机构在准噶尔盆地周缘露头开展了区域地质调查,为盆缘露头区地层的研究提供了重要依据。在全国地层划分对比研究《新疆维吾尔自治区岩石地层》划分方案中,准噶尔地区属于北疆地层区,与研究区相邻的是卡拉麦里地层小区。新疆地矿局在该区露头的1 ∶200 000地质填图中,将石炭系由下至上分为下石炭统松喀尔苏组下亚组(C1sa)、松喀尔苏组上亚组(C1sb)、上石炭统巴塔玛依内山组(C2b)(以下简称巴山组)和石钱滩组(C2s)(图2)。松喀尔苏组下亚组不整合覆盖于中泥盆统卡拉麦里组之上,为一套火山碎屑岩建造,厚达2 345 m,岩性以中酸性熔岩火山角砾岩、流纹岩、流纹质英安斑岩为主;松喀尔苏组上亚组岩性主要为凝灰质砾岩和凝灰质砂岩,厚743 m,其中化石植物较多,属蕨类、种子蕨类植物叶子,如SpiriferattenuatesSowerby.等,大多为石炭纪产物。巴山组主要为中-酸性熔岩夹碳质页岩、煤线和凝灰质砂岩,自西向东,总体趋势由中酸性过渡为中-基性,炭质页岩尖灭极快;石钱滩组主要为砂砾岩、炭质页岩及泥灰岩,厚度为69 m,上覆与三叠系上仓房沟组不整合接触。

对于盆地内石炭系的层位划分,前人提出来多种方案。Yang[3](2012)将准东地区石炭系划分为4套构造层,分别是VSS Ca(杜内阶)、VSS Cb(维宪阶)、VSS Cc(巴什基尔阶)和VSS Cd(莫斯科阶-格舍尔阶);Li[2](2015)将准东地区石炭系划分为下火山岩段(下石炭统)、沉积岩段(上石炭统)和上火山岩段(上石炭统)3套构造层;新疆油田分公司的划分方案为C1d(滴水泉组)、C1sa(松喀尔苏组下亚组)、C1sb(松喀尔苏组上亚组)和C2b(巴塔玛依内山组)4套构造层(图2)。由于地震品质不高,在地震剖面上较难清晰识别出各构造层之间的不整合面,且深部构造层缺乏年代学约束,因此在诸多构造地层划分方案中均存在证据不够充分的问题。从目前的钻探成果来看,盆地内石炭系的岩性与露头区有一定的相似性,主要以一套火山-沉积建造为主。下石炭统主要发育中酸性火山岩、火山角砾岩和凝灰岩;上石炭统下部发育一套火山岩、火山碎屑岩和碎屑沉积岩,上部主要发育中基性火山岩。

由于火山岩相横向变化迅速,如何合理地开展盆地内石炭系与相邻露头对比,是北疆地区石炭系研究的重点,而充分利用地震波组特征和现有可靠的年代学资料是建立研究区石炭系等时年代-地层格架的关键。

2 合成地震记录与波组特征

2.1 合成地震记录

应用合成地震记录标定地层是连接地质、测井和地震资料的有效方法[1],合成记录的质量直接影响到后续地震层序的建立。为了精细刻画石炭系的波组特征,本次研究共选取了30口井进行标定,其中约有20口井的井震匹配度较高(表1),本文选取了其中两口典型井进行展示(图3,图4)。

滴中1井为滴水泉凹陷代表井,完钻深度为4 800 m,彩58井为五彩湾凹陷的代表井,完钻深度为4 000 m,两口井均完整钻遇了沉积岩段。滴中1井石炭系顶部为一套灰色玄武岩,夹红褐色安山岩,波速Vp≈4 141~4 495 m/s,其上覆地层为三叠系克拉玛依组,岩性为褐色泥岩夹灰色细砂岩,波速Vp≈3 351~3 631 m/s,二者界面(T0)上、下存在明显的波阻抗差异(图3);彩58井石炭系顶部为厚套火山角砾岩夹安山岩,上覆二叠系将军庙组底部为灰白色钙质细砂岩与褐色泥岩,二者界面(T0)上下的岩性差异明显(图4)。整体上,石炭系与上覆二叠系之间的界面(T0)反射特征清晰,反射波组振幅强、连续性好,波形稳定,并且此界面也为本区主要的区域性不整合界面,可作为标志层。

图2 准噶尔盆地陆东地区地层系统与盆地演化阶段Fig.2 Stratigraphic system and basin evolutionary stages of the eastern Luliang uplift,Junggar Basin.

图3 准噶尔盆地滴水泉凹陷滴中1井石炭系合成记录(井位见图1)Fig.3 Synthetic seismograms of the Carboniferous sequences in Well Dizhong-1,Dishuiquan Sag,Junggar Basin.(see Fig.1 for well location)

从这两口井的测井曲线特征分析,石炭系内部存在多个岩性突变界面,其中最显著的是T1和T2反射界面,此外,在彩深1井和彩55井上还能识别出T3反射界面。T1反射界面之上为深灰色玄武岩(滴中1井)、火山角砾岩(彩58井),之下为黑色碳质泥岩,波阻抗差异明显。T2反射界面之上为黑色沉凝灰岩(滴中1井)、灰黑色碳质泥岩(彩58井),之下为深灰色凝灰岩(滴中1井)、灰色火山角砾岩(彩58井),可形成较强的反射波。T3反射界面(表1)上、下对应安山岩与灰色泥岩,波阻抗差异显著。石炭系内部的这3个反射界面T1,T2,T3都是碎屑岩与火山岩的岩性界面,沉积岩往往对应低速层,火山岩对应高速层,二者存在较大的波阻抗差,能够产生明显的地震反射。

2.2 地震波组特征对比

在研究区30口井地震合成记录对比分析的基础上,本文总结了T0,T1,T2,T3反射界面之间的地震波组特征,并对其进行综合对比(表1)。

T0/T1之间波组特征:整体上反射波振幅强,中低频、高能、连续性好,波形稳定,内部反射结构呈平行-亚平行结构。在陆东地区(主要为滴南凸起、地水泉凹陷)该构造层反射波由3~4个波峰谷组成,振幅强,频率较低,连续性好,并能在地震剖面上识别出斜交前积结构(图5)。主要是因为本区岩性为玄武岩等基性熔岩,其粘度小、易于流动,从火山口向四周流动,形成这种席状外形。在五彩湾地区该构造层上部分波组表现为中-弱振幅、中-低频、中-差连续特征,断续-杂乱反射特征。这是因为在此处发育大套火山角砾岩所致,反应此处可能靠近火山机构,火山爆发时粒级较大的火山碎屑物质快速堆积。下部分为强振幅、中等频率、中-高连续,其岩性主要为安山岩。该套地震波组顶部遭受了强烈剥蚀,在石西凸起、滴北凸起和滴南凸起高部位均能观察到明显的削蚀特征。

T1/T2之间波组特征:岩性为火山岩与碎屑岩互层,为火山喷发间歇期的沉积产物,反射波整体上振幅弱,中-低频和中-差连续,反射外形呈楔状。该层在滴水泉凹陷保存相对较为完整,其上、下界面T1和T2均为强反射波组,连续性非常好,而构造层内部的反射波组多为弱振幅、低频、中-差连续。这是由于越靠近凹陷中心,沉积厚度越大,在滴水泉凹陷中心,可达900 ms,而厚套的沉凝灰岩、泥岩等(火山)碎屑岩使得其内部的波阻抗差异减小,难以产生较好的地震反射波,这种特征在B—B′剖面上最为显著(图6),可作为本区的对比标志层。

表1准噶尔盆地腹部石炭系地震波组特征对比

Table1ComparisonofseismicwavegroupsoftheCarboniferousinthecentralJunggarBasin

在凸起高部位,同相轴逐渐减薄至尖灭,滴南凸起上沉积层厚度变小,火山岩比例增加,反射波组呈中-强振幅、低频、中等连续。五彩湾凹陷的波组特征为中-强振幅、中等频率、中等连续,虽然此处层厚度大(彩深1井),但火山岩(主要为安山岩与凝灰岩)的比例高,所以也能产生较好的地震反射波。

T2/T3之间波组特征:整体上反射波振幅强、中等频率、中等连续。在滴水泉凹陷内,波组为中等振幅、中-低频和中等连续,而在两侧的滴南凸起、滴北凸起及斜坡带上,波组特征为中-弱振幅、中-低频、中-差连续。这是因为该构造层发育时期,滴南凸起和滴北凸起上发育火山机构,火山爆发时火山碎屑物质快速堆积,形成厚套的火山角砾岩和凝灰岩,反射特征不清楚;凹陷内远离物源,火山溢流相与碎屑岩沉积增多,反射特征增强。五彩湾地区该层上段主要发育大套安山岩,波组表现为中等振幅、中等频率和中等连续;下段主要发育火山角砾岩,波组表现为弱振幅、中-低频率和差连续。

T3之下波组特征:只在五彩湾凹陷有钻遇,波组特征为强振幅、中等频率、中-高连续。该套波组顶部T3界面由泥岩与上覆安山岩产生,波阻抗差异大,反射特征清晰,其底界暂未钻穿。

通过对T0,T1,T2,T3反射界面的波组特征分析,及对这4个界面之间的地震波组特征进行总结与对比,可以将研究区石炭系初步划分为4套地震地层,即:T0/T1之间地震地层、T1/T2之间地震地层、T2/T3之间地震地层和T3之下地震地层。

3 构造-地层特征

3.1 构造-地层划分的方法

本文构造层划分以关键井的井震标定为基础,在地震剖面上识别出主要不整合面,结合地震波组特征划分出地震地层。通过时-深关系将地震剖面上的不整合面标定在井上,并依据不整合面的追踪结果,开展相应的连井对比。对于不同构造带上的不整合面,用古生物和年代学数据进行约束,限定其时限,开展对比,最后用相同的方法开展盆内与相邻露头之间的对比,最终确定出研究区石炭系的划分方案。

3.2 不整合特征

在地震地层研究中,不整合面上、下地层的接触关系通常可以分为4种类型:削蚀-超覆型、削蚀-整一型、整一-超覆型和整一-整一型[31]。盆地内,不整合类型通常由凹陷内的整一-整一型向隆起斜坡的削蚀-超覆型向隆起顶部的削蚀-整一型逐渐变化[32]。

准噶尔盆地石炭纪经历了多期构造运动,形成了与之相应的多个不整合。在30口钻井标定的基础上,研究区石炭系可识别出4套区域性不整合面。

图5 准噶尔盆地滴水泉凹陷A—A′地震剖面及解释方案(剖面位置见图1b)Fig.5 Seismic profile A-A′ of Dishuiquan Sag in Junggar Basin,and its geological interpretation(see Fig.1b for profile location)a.地震剖面;b.地质结构剖面

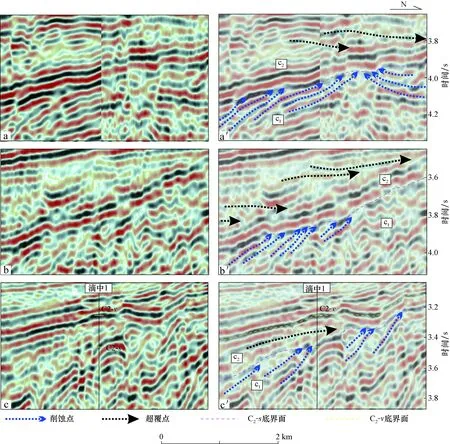

T3不整合:界面之上构造层与下伏构造层呈高角度不整合接触,如图8、图9中T3之下构造层顶部遭受一定削蚀。

T2不整合:为上、下石炭统之间的区域不整合界面,这也是石炭系内部最主要的不整合面;界面之上构造层超覆于下伏构造层之上,超覆特征明显,不整合面之下构造层被削蚀(图5、图7a、7b)。

T1不整合:界面之上构造层与下伏构造层之间呈削蚀不整合接触,削蚀特征明显;不整合面之下波组特征为弱振幅、低频、差连续,之上为中-强振幅、中高频、中-高连续,波组特征差异显著(图7c)。

石炭系顶部不整合(T0):上石炭统、中-下二叠统遭受剥蚀,石炭系与上覆上二叠统梧桐沟组甚至三叠系呈不整合接触,该不整合面可全区对比(图5,图6)。

需要说明的是,石炭系与下伏泥盆系在野外露头上呈明显角度不整合接触关系,但由于研究区内泥盆系地震反射杂乱、品质较差,石炭系底界不整合面的识别追踪尚存在一定困难。

3.3 构造层特征

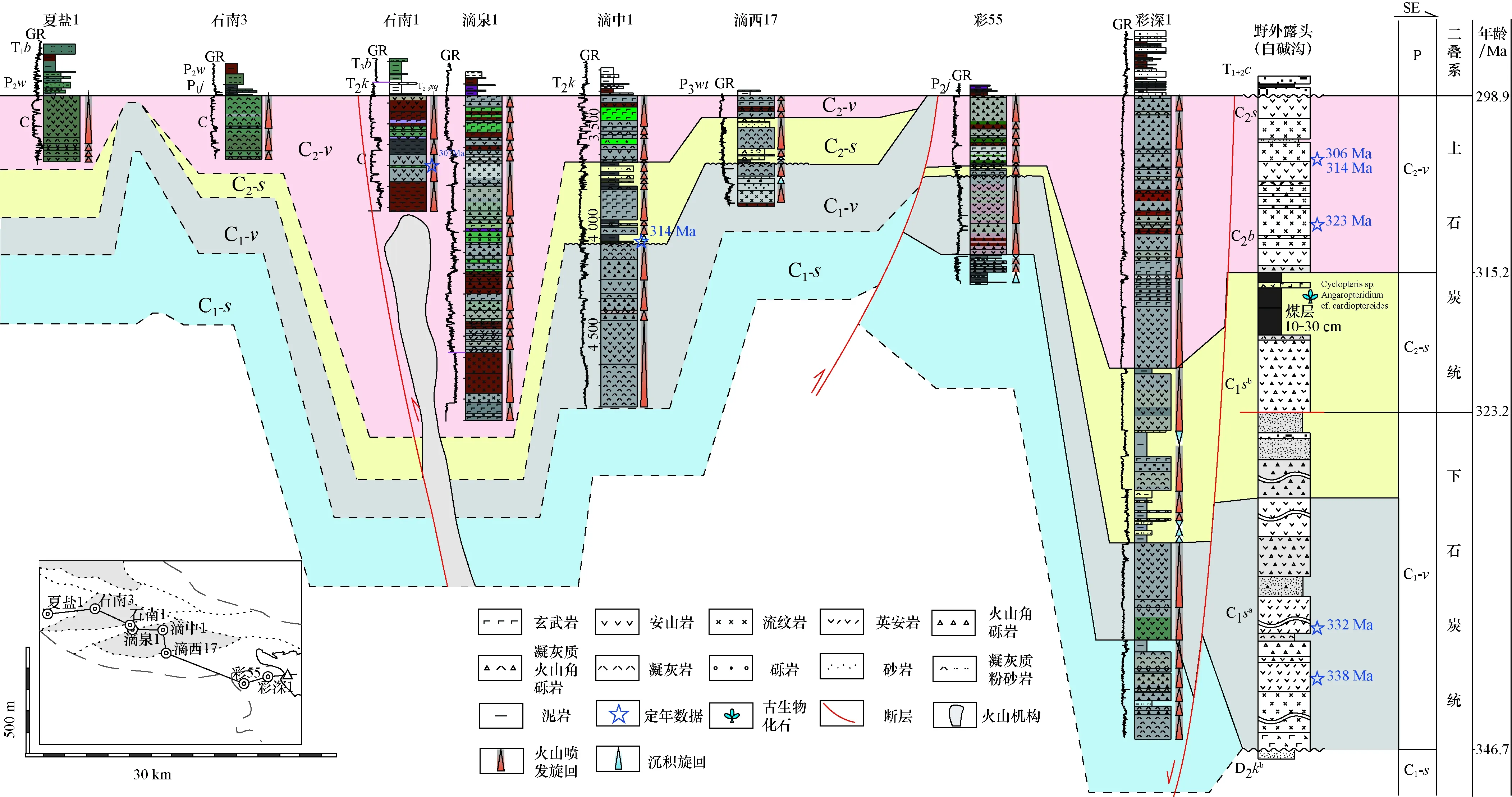

本文以不整合面追踪为基础,总结了不同构造带上石炭系的波组特征,结合露头、古生物资料与年代学资料等,综合分析后将研究区石炭系划分为4套构造层。分别是:下沉积岩段C1-s(滴水泉组)、下火山岩段C1-v(松喀尔苏组下亚组)和上沉积岩段C2-s(松喀尔苏组上亚组)和上火山岩段C2-v(巴塔玛依内山组)。

1) C1-s构造层(杜内阶):由于C1-s构造层目前尚未被钻穿,其底界尚不确定,本次研究暂选定了一套不整合面作为其底界。从地震剖面上可看出,基底多为杂乱反射特征,C1-s构造层的厚度变化相对较小,表明构造环境整体较稳定(图5,图6)。研究区内钻遇该构造层的井较少,主要分布在五彩湾凹陷内。彩深1井钻遇了471 m,岩性主要为深灰色泥岩、灰色凝灰岩、火山角砾岩等;彩55井揭示140 m,岩性主要为黑灰色炭质泥岩,夹薄层灰色火山角砾岩、凝灰质细砂岩等。从岩石组合特征来看,C1-s构造层为一套火山活动相关的海相沉积岩序列。彩深1井,4 700~4 850 m井段中多产蕨类植物孢子,其中Cristatisporitessaarensi见于准东露头区的滴水泉组,表明此段属于早石炭世。

2) C1-v构造层(维宪阶-谢尔普霍夫阶):该构造层在剖面上表现出明显的断陷特征,在滴水泉凹陷靠近断层的一侧厚度大,在滴南凸起、滴北凸起等远离断层处的厚度迅速减小,并且在南北向剖面中呈现明显的反转特征(图8)。研究区完整钻遇C1-v构造层的井有彩深1井(774 m),彩55井(373 m),部分钻遇的井有滴中1井(772 m),滴西17井(75 m),滴西14井(240 m)美8井(346 m)与莫深1井(694 m)等(图6-7)。C1-v构造层的岩石组合主要包括灰色火山角砾岩、凝灰质角砾岩、凝灰岩、灰色玄武岩、安山岩和凝灰质砂岩等,岩石组合表现出海相火山岩夹少量火山碎屑岩建造的特征。莫深1井,7 114~7 500 m所见孢粉化石全为黑色,化石结构已被破坏,但在所钻石炭系顶部6 903~7 106 m井段中发现Schopfites,Crassispora,Cristatisporites,Cymbosporites,Spelaeotriletes,Spinozonotriletes和Vallatisporites等蕨类植物孢子,其时代为石炭纪。莫深1井,6 997.7 m的凝灰岩样品206Pb/238U年龄加权平均值为(331.7±3.8) Ma[33],对应早石炭世维宪期;滴西14井,3 839.5 m处采集的石炭系凝灰岩206Pb/238U年龄加权平均值为(337.2±4.1) Ma[2],属于早石炭世维宪期;彩58井,3 803.8 m采集的凝灰岩样品年龄为(325±4.7) Ma,属于谢尔普霍夫期;在白碱沟露头区,C1-v火山岩的年龄为(336.6±3.7~338.3±5.2) Ma[34],表明上述盆内火山岩的年代学结果与白碱沟露头的测试结果一致,均属于维宪期-谢尔普霍夫期。

3) C2-s构造层(巴什基尔阶):从连井对比剖面上看,C2-s构造层主要发育在滴中凹陷和五彩湾凹陷内(图8,图9),由凹陷中心向两侧凸起带迅速减薄至尖灭,在五彩湾凹陷与滴南凸起之间呈断层接触关系(图5,图6)。相比于C1-v构造层,C2-s构造层分布范围更大,在一定区域内可进行横向对比。

图7 准噶尔盆地上、下石炭统之间的不整合特征(剖面位置见图1b)Fig.7 Unconformity features between the Upper and Lower Carboniferous of Junggar Basin(see Fig.1b for profile location)a-c.原始地震剖面;a′-c′.地震解释剖面

图8 准噶尔盆地夏盐1—石南3—石南1—滴泉1井—滴中1井—滴西17井—彩55井—白碱沟露头连井地层对比剖面(剖面位置见图1b)Fig.8 Well-tie profile crossing Well Xiayan-1,Shinan-3,Shinan-1,Diquan-1,Well Dizhong-1,Well Dixi-17,Well Cai-55,and Baijiangou outcrop in Junggar Basin(see Fig.1b for profile location)

图9 准噶尔盆地莫深1井—美8井—滴西14井—滴西17井—滴中1井—三参1井—伦参1井连井地层对比剖面(剖面位置见图1b)Fig.9 Well-tie profile crossing Well Moshen-1,Mei-8,Dixi-14,Dixi-17,Dizhong-1,Sancan-1,and Luncan-1(see Fig.1b for profile location)

研究区内滴中1井、滴西17井和彩深1井完整钻遇该构造层,厚度分别为387,345和830 m,岩性主要为碎屑岩沉积段(黑色碳质泥岩、凝灰质砂岩、凝灰质粉砂岩)与火山岩段(深灰色凝灰岩、灰色玄武岩、安山岩)互层,岩性组合整体上为一套火山岩、火山碎屑岩建造。滴西17井沉积段在3 870~4 000 m产大量单囊花粉Remysporites,表明其可能为晚石炭世。在白碱沟露头的巴山组碳质页岩中发育大量石炭纪植物化石,主要为Cyclopterissp.,Angaropteridiumcf.cardiopteroids等,其时代一部分为晚石炭世;滴中1井,3 998.2 m处采集的凝灰质砂岩样品,测定其同位素206Pb/238U年龄为(314.6±1.2) Ma,表明这套火山碎屑岩的沉积时代为晚石炭世[2]。

4) C2-v构造层(莫斯科阶):该构造层在研究区都有发育,整体呈现出断陷特征,在滴中凹陷的厚度最大,并在石南1井附近可识别出火山机构特征。C2-v构造层在滴南凸起和滴北凸起的厚度明显减薄,并且存在明显的削蚀特征。研究区内大部分井均有钻遇C2-v构造层,如滴中1井(317.4 m)、美8井(191 m)和滴泉1井(1 546 m)等,岩性主要为褐色火山角砾岩、灰色凝灰岩、绿灰色、深灰色玄武岩和安山岩等中基性火山岩。C2-v构造层的火山岩多呈墨绿色或褐色,表明晚石炭世的火山喷发可能包括水下和水上两种环境,但整体表现出偏氧化环境喷发的特征。已有年代学数据显示,石南1井3 502.5 m玄武岩样品同位素206Pb/238U年龄加权平均年龄值为(308.6±4.7) Ma[35];石西4井4 592.8 m和4 608.0 m处的英安岩和流纹岩样品同位素206Pb/238U年龄加权平均年龄值为(297.3±4.4) Ma和(307.2±7.9) Ma[3];三参1井2 406.5 m处的玄武岩样品同位素年龄为(300.4±1.3) Ma[36],以上数据表明C2-v构造层属于晚石炭世莫斯科期。白碱沟露头上部的火山岩年龄为(306.5±1.5) Ma和(314.3±1.9) Ma[37],可以与盆内进行对比,同属于C2-v构造层(图8,图9)。

4 石炭系构造-地层层序发育的影响因素

4.1 基底

盆地基底的特征对石炭系构造层的分布具有重要控制作用,特别是对于C1-s构造层。准噶尔盆地是否存在前寒武基底一直存在争议,近年来越来越多证据显示准噶尔盆地基底属于新生地壳[2,37]。Long[38]根据石炭系火山岩同位素地球化学研究,认为石炭系火山岩可能形成于洋内岛弧相关环境;Xu[39]认为盆地周缘造山带中的大量蛇绿岩可作为洋壳基底的证据;李涤等[2-3,8]将巴山组下火山岩厘定为早石炭世岛弧岩浆产物,并且未发现大量古老的继承性锆石,表明可能不存在前寒武基底。前人最新的研究成果和关键证据,均表明准噶尔盆地在早石炭世可能为多岛弧格局,岛弧的相互拼贴增生构成盆地基底主体。由于早石炭世早期的构造活动相对较弱[2],C1-s构造层发育时,在岛弧的部位厚度会相对较薄,在岛弧之间的位置发育厚度会较大。

4.2 构造环境

C1-v构造层、C2-s构造层和C2-v构造层发育的厚度,与所在的构造演化背景和构造位置关系密切。石炭纪准噶尔洋向北部的陆梁岛弧俯冲,在俯冲带前缘部位可能形成弧前盆地;早石炭世中-晚期(维宪期)俯冲板片后撤,导致陆梁岛弧开始伸展,并在岛弧轴部形成弧内断陷盆地[2]。C1-v构造层主要对应弧内断陷发育期(图5),因此在滴水泉凹陷内靠近断层的位置发育的厚度最大。由于这一期发育的断层角度陡倾,断陷发育的范围相对较小,C1-v构造层的范围也相对较小(图10)。在滴南凸起南侧可能发育弧前盆地(图5),C1-v构造层在此处的厚度也较大。而对于岛弧高部位如滴南凸起和滴北凸起,C1-v构造层基本不发育或厚度非常薄。C2-s构造发育时期盆地进入坳陷沉积阶段,因此C2-s构造层发育的范围要远大于C1-v断陷,但分布的范围主要还是在弧内断陷和弧前盆地的位置。晚石炭世中期,俯冲板片又一次后撤,断层再次活动,在弧内断陷发育厚套C2-v构造层,在岛弧凸起部位厚度较小(图5)。

4.3 后期改造作用

上、下石炭统之间和石炭系顶部均发育大规模区域性不整合(图7,图10),分别代表了两期构造挤压运动。C2-s构造层底部普遍发育“下削上超”特征,与下伏C1-v构造层呈高角度不整合接触,表明C2-s构造层发育前存在一次构造挤压活动,地层被抬升,并导致部分C1-v顶部被削蚀。在盆山连井大剖面上可看出,白碱沟露头松喀尔苏组上亚组顶部发育一套碎屑岩沉积,与上石炭统底部的火山角砾岩不整合接触(图8),但在研究区内并未观察到这部分碎屑岩,盆内的C1-v构造层直接与上覆C2-s构造层削蚀不整合接触,且二者之间的不整合规模较大,因此推测在C1-v与C2-s构造层之间可能还存在一期剥蚀作用。准噶尔洋盆在晚石炭世末闭合,盆地进入前陆盆地演化阶段[18],先期断陷边界断层在晚石炭世末—早中二叠世期间发生反转,靠近断的位置上拱特征明显(图5,图6,图10)。这两期构造挤压活动造成隆起区的构造层遭受剥蚀、改造,特别是陆梁隆起东段,隆起区普遍缺失中下二叠统,甚至部分上石炭统遭受剥蚀,隆起高部位还缺失中、下三叠统[40]。

5 结论

1) 在30口井合成地震记录的基础上,在石炭系顶部及内部识别出4个主要反射界面,T0,T1,T2和T3,分别对应4套不整合,其中T0和T2界面反射波振幅强、连续性好,波形稳定,为本区主要的区域性不整合界面,也是关键的可对比标志层。该4套不整合,将石炭系划分为T0/T1,T1/T2,T2/T3之间和T3之下4套地震地层。

2) 总结了本区石炭系4套地震地层的波组特征:T0/T1之间整体反射波振幅强,中低频、高能、连续性好,波形稳定,内部反射结构呈平行-亚平行结构;T1/T2之间整体反射波振幅弱,中-低频和中-差连续,反射外形呈楔状;T2/T3之间整体上反射波振幅强、中等频率、中等连续;T3之下地层只在五彩湾凹陷有钻遇,波组特征为强振幅、中等频率、中-高连续。

3) 以不整合面追踪为基础,结合露头、古生物资料与年代学资料等,综合将研究区石炭系划分为4套构造层,分别是:下沉积岩段C1-s(滴水泉组)、下火山岩段C1-v(松喀尔苏组下亚组)、上沉积岩段C2-s(松喀尔苏组上亚组)和上火山岩段C2-v(巴山组)。

4) 石炭系构造层的分布受多种因素控制:①盆地基底对C1-s构造层的影响最显著,在岛弧基底部位的厚度会相对较小,岛弧之间厚度较大;②构造背景和位置对C1-v、C2-s和C2-v构造层的发育关系密切,在弧内断陷、弧前盆地的厚度相对较大,岛弧凸起部位厚度较小;③早、晚石炭世末发育了两期构造挤压运动,分别导致C1-v与C2-s之间的构造层和C2-v构造层顶部遭受剥蚀,并使石炭纪断陷发生反转。

致谢:本文地震、钻井与测井等资料均由新疆油田分公司勘探开发研究院提供,在此表示感谢!