城市的年轮

2018-09-13李若瑄

巍巍南岭,如一道屏障,隔开了长江水系和珠江水系,缔造了南岭以南这一特殊的地理单元。再往南,则是浩瀚的海洋。广东就处在这山海之间,北枕五岭,南濒海洋。可以说,正是既封闭又开放的自然地理环境,造就了广东的人文历史和文化。2017年广东旅游总收入1.2万亿元,占全国五分之一。从中国旅行版图上的弱感存在,到今日的逆袭成功,广东却依然低调,罕见电影、民谣、抖音式的植入营销。看来,是时候讲讲它的地理故事了。

李若瑄

广州很像一棵树。

自公元前214年秦始皇派任嚣、赵佗率领50万大军统一岭南、建造番禺城(任嚣城)起至今,在长达2200多年的历史中,这座城市在不同的时代呈现着不同的风貌——从海水汤汤浮丘点点,到沙洲堆积陆地成片;从濒临海洋到远离海洋,从弹丸之城到国际都市……将广州历代的城市地图叠加在一起,可以清晰地看到一圈圈不同时代的城市边界形成的年轮,年轮的中心是最早的广州城,而一圈圈边界是每一次城市扩张留下的痕迹,两千多年来,广州就像一棵树那样生长着,将历史与文化沉淀在层层年轮里。

山川形胜,沧海桑田

公元前214年,当任嚣和赵佗观察广州的地形时,一定大声赞了一句:“好!”他们为什么要叫好呢?四百余年后,东吴的步骘来到这里,给出了答案:“斯诚海岛膏腴之地,宜为都邑。”两千多年前,在任嚣们的眼中,这里北面有山可以作为屏障,南面辽阔的大海与三江相连,物产丰富,利于舟楫交通。山海之间,高岗台地可以营建宫室,免受海潮侵袭,平原谷地则土壤肥沃可事生产,是一处既可顺江进攻,亦可据而守之,还可退避海上的战略要地,因此“宜为都邑”。

对比古代文献的描述和今天广州的地理风貌,会发现变化非常大,最显著的莫过于海岸线的南移。两千多年前的广州,“负山带海,博敞渺目”,如今距离广州最近的海岸在100公里以上,海岸线变化之大世界少见。造成这一变化的主要原因,宏观上看是由于以西江、北江和东江为主的珠江水系汇流入海时,携带的泥沙堆积在珠三角浅海溺谷湾,形成复合型三角洲,将海岸线逐渐南推;而微观上则是因为珠江、流溪河、沙河、文溪等在珠江北岸堆积河道沙洲,淤积成陆,加上历代人工围填,迫使珠江河道收紧、南移。这些陆续新生的陆地称为珠江平原,是广州城市扩张的基础。

尽管广州风貌一直在变,但基本地形结构却没有太大变化,大致可以分为四个区域:北部白云山山地,中部越秀山丘陵地和广州台地,南部、西部和东部珠江平原,海拔高度依次递减,呈现出北中高三面低的状态,城内沟濠水系多自北向南汇入珠江。历代营建广州者,无一不是以白云、越秀为御,在台地建造宫署官衙,沿着平原的生长方向扩大城市范围,开辟市廛和民居,从这个角度看,广州其实千百年来一直未变,只是越来越大了。

秦汉:越城作起点,商机海上来

今天的北京路366号,是秦汉之际南越国的宫殿遗址。以此为中心,北至越华路,南至西湖路,西至华宁里,东至芳草街的范围,就是南越国国都——越城所在地。

越城古称番禺城,为了与三国东吴步骘重建的番禺城区别,后来取南越国的“越”字称为“越城”,也叫赵佗城。越城不是从一片白地建成的。而是赵佗增筑秦代南海尉署任嚣城所得。根据《竹书纪年》《羊城古钞》《广州记》《南越志》等古籍说法,任嚣城再往上追溯则是楚国的楚庭(五羊城)、越国的南武城和吴国的南武城,从最早地处番山和禺山一带的小城(今城隍庙到永汉戏院),依次增筑扩大,到南越赵佗时期,已是一座长十里的城池了。

把越城的范围置于今天的广州来看,狭小得不足一哂,但广州成为“千年商都”和贸易大港的征程便是从这里拉开序幕。事实上,早在先秦时期,岭南先民就在南海及南太平洋沿岸开辟了以陶瓷为纽带的交易圈,任嚣、赵佗平岭南之后,秦王朝调发了50万人前来开发岭南,又以商人居多。商人逐利的天性令他们迅速融入岭南先民的交易圈,并凭借自中原带来的先进手工业技术进一步扩大了交易范围。他们将珍珠、玳瑁、犀角、象牙、金银器、玻璃等奇珍自海上运到越城,又从越城运走漆器、陶器、青铜器、布匹、丝织品等,很快,越城便作为岭南都会而声名鹊起。

位于解放北路象岗山上的西汉南越王博物馆,是南越国第二代王赵昩的陵墓,其随葬珍品中有一件来自波斯的蒜头纹银盒,充满异域风情的盒身上,按照汉代银器的特点加装了圈足和盖钮,并在器身留下铭文,可谓最早的中西合璧,不仅证明了当时海外贸易的存在,也从侧面体现了手工业技术水平。

越城的繁荣持续了数百年。即便南越国于公元前112年被汉武帝所灭,越城从一国之都变成交州管辖下的一座城,但它非但没衰败,反而作为海上丝绸之路的始发港之一,因贸易之故愈加繁荣起来。《汉书·地理志》描述其“多犀、象、玳瑁、珠、玑、银、铜、果、布之凑”,“中国往商贾者多取富焉,番禺其一都会也”。公元217年,交州刺史步骘因越城经济发达,将交州州治从广信(今天梧州、封开一带)迁来越城,并扩建城池,是为步骘城。

从晋到唐,因226年孙权分拆交州而得名“广州”的这个中国南方重镇没有明显的扩大,但城市却是人口众多,越来越繁荣。到什么程度呢?《南齐书·王锟传》里记录了一条当时民间流传甚广的说法,说广州刺史只要从城门经过,就能收得三千万钱。说明当时的商品贸易主要集中在城门近水一带,方便运输。魏晋南北朝时期,广州与海外的交通往来更加频繁,当时已经有比较成熟的远洋航线,从锡兰(斯里兰卡)到广州,大约50天便可达。

佛教在晋代自海上传来,第一站便是广州。迦摩罗尊者是第一个从海道进入中国的梵僧,他在广州城西建造的三归寺和王仁寺,是岭南最早的寺庙;随后高僧昙摩耶舍在今光孝路建王园寺(光孝寺前身);禅宗祖师达摩在今下九路附近“西来初地”登岸,并建西来庵(华林寺前身)。

唐代:州城三重,岭南都会

进入唐代,得益于海上丝绸之路带来的发展,广州成为四大港口之一(广州、泉州、明州、扬州),并与扬州、汴梁并称全国三大商业城市。每年从海外来此做生意的商船多达四千余艘,一到舶期,每日可征得高达15万两白银的税收(以清末白银计)。当时广州城已经发展出内港码头和外港码头进行分流。内港有坡山码头和兰湖码头(今流花湖一带)。坡山码头即如今惠福西路五仙观所在地。汉唐之际,坡山是一座海拔约20米的丘陵,其西为珠江,由于水面太过浩荡,当时被称为“珠海”,也叫“小海”,与“大海”狮子洋相对。早在晋代,坡山就已辟有渡口,到了唐代,这里由怀圣寺光塔引航,主要用来停泊外国商船,遥想当时,自坡山放眼望去,目之所及,必是水波浩渺,帆桅林立;如今拾级而上登五仙观岭南第一楼,却只见绿树成荫,烟火成片,不由得让人对沧海桑田有了直观的体会。

外港码头也有两个,分别是在今香港新界的屯门码头和今黄埔庙头村的扶胥码头。扶胥码头位于东江与珠江汇流入海处,是古代往来商船必经之处,隋唐时期这里已经建有海神庙,千年来,已不知道有多少中外商人在这里虔诚朝拜,祈求海神保佑航路平安,生意顺利,将未知的惴惴托付于神明之前,然后奔向广阔的海洋。

商业贸易的进一步发展,令广州城的人口也随之激增,旧有的步骘城便显得无序而逼仄了,于是整个唐代很大的精力都放在城市改造上。首先是杜绝火灾。广州向来竹木繁茂,兼之气候湿热,水网密布,当地人习惯以竹茅茨一类的植物搭棚建屋,且随意搭建,不讲排列,常常引发火灾。唐朝两位被遣往岭南的官员宋璟、杨于陵便先后教居民用砖瓦代替茅竹,有规划地建造房屋,杜绝火患之余,城市也变得井然有序。旧步骘城街道狭窄,火灾时容易发生连烧,杜佑担任岭南节度使时,下令扩大街道,把东西向和南北向的主干道拓宽,内街小巷则拆除杂乱密集的建筑加以疏通,以息火灾。

唐之前,广州城都是单城;到了唐代,随着经济的发展和人口结构复杂化,需要整个城市各区域有更加清晰的功能划分,以便能够高效管理,因而,唐代在步骘城的基础上,将城南珠江新淤成的平原纳入,从南向北分为南城、子城和官城。南城濒江(岸线在今一德路、万福路一线),船只停靠于此,为商业中心区;子城即步骘城;官城为官衙机构所在(今财政厅)。一条南北向的主干道从刺史署直通江边,这是如今的北京路,江边有广阳馆,用来接待官员和使者;又有一条东西向的主干道与北京路相交,横穿全城,这是如今的中山路。当时,官员和使者自城南码头下船,沿着南北主干道穿过三重城,所见皆为繁华壮丽之区,尽显气象。

早在南北朝时期,就有阿拉伯人定居广州,落地生根。到了唐代,情况更甚。例如开元年间,广州已有第五代土生番人。据统计,唐代广州番人约达12万,而至开元年间整个广州人口至少30万,唐代广州可谓名副其实国际化都市。唐政府先后设置舶司、市舶使和岭南市舶司来管理对外贸易和番商事务,后因华夷杂处,相诱为乱,故在广州城以西辟出番坊供番商居住,范围大抵北到中山路,南达惠福路和大德路,西抵人民路,东达解放路。番坊中居住的大部分是信仰伊斯兰教的阿拉伯人,他们在番坊建造光塔,每到礼拜之时,就会有人在塔上呼唤信徒来做礼拜。光塔临近珠江,通体光滑洁白,久之亦被当作引航灯塔,守护着来往船只。

到879年,黄巢兵围广州时,垂涎广州贸易获利丰厚,攻城时手下留情,只攻破子城,希望朝廷能封他为节度使,想做个割据军阀乐得逍遥。多次“乞官”未果,被彻底激怒的黄巢血洗了广州城,发誓跟唐朝干到底,随后沦为和张献忠不相伯仲的屠夫,这是后话了。

宋明:内濠兴起,水运繁盛

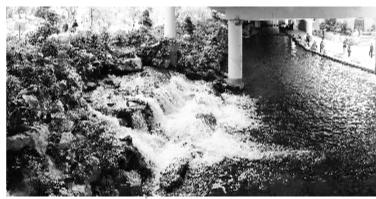

如果有时间拿着一张明代甚至是宋代的地图,去走一遍广州老城,会发现城市的格局变化似乎没有想象中那么大,虽然有的地方已经消失,有的地方名称已经更改,但对照着地图,仍旧能够辨认得出个大概。如今的老城,早已不像唐代时那般杂乱不堪,得益于两宋时期对广州城市的规划改造,纵横的街巷将城市分割得条块分明,奠定了今日广州老城区的格局。除此之外,宋代经明清流传至今的,大概就是建立了城濠水系格局。东濠涌高架下,被整治一新的东濠涌流水清澈,两岸花木扶疏,景色宜人,经常有孩子在河涌的亲水平台嬉戏玩耍;玉带濠和西濠化身暗渠,默默地穿流在城市街道的下方,谁能想到,这些看似普通的小河涌,曾经为广州城的贸易交通做出了重大贡献。

广州城对于自然山水的改造利用,要追溯到魏晋时期。当时由于广州城近海,每逢涨潮之时,海潮倒灌,江河水就变成咸水,无法饮用。白云山菖蒲涧有溪流名甘溪,交州刺史陆胤开凿沟渠,将甘溪自城北引入城中,并建水塘蓄水,供民取用,从此,甘溪成为古代广州居民饮用水的主要来源之一。甘溪被引入城以后,改称文溪,向南流经越秀山东麓后,分东西两支继续南流。东支流仍叫文溪,经今小北路、仓边路汇入珠江;西支流经今教育路、西湖路流入西湖,再汇入珠江,与兰湖、洗马涌、文溪蓄水湖等大致构成了当时城内水系的框架,初步形成城市水上交通,作为陆路交通的补充。

两宋时期,广州城迎来了一次大飞跃。这个时期珠江江面已显著缩小,东关和西关平原逐渐出露,因此公元1068年,在南汉城的基础上,先于子城东扩筑东城,五年后又向西联通番坊形成西城,成三城并立之势,城市结构进一步复杂。不仅如此,宋代工商业的发展、科学技术的进步和对珠三角的进一步开发,促使广州周边形成了8个卫星城镇,其中有今天的猎德村、南海神庙庙头村等。显然,旧有的水网交通体系无法满足城市剧烈扩张后产生的新需求,内外贸易的繁盛需要更加完善的水运网络系统相匹配,从公元1010年起,广州在南汉水网的基础上,构建了六条南北向的水渠,这六条水渠便是宋代的六脉渠,与东西两濠和城南的玉带河相连,再汇水流入珠江,形成了由六脉渠—内濠—珠江组成的三级水系。

新的水系网络让水运交通变得更加便利,也使广州的商业贸易更加依赖水道。沿着各条内濠,广州城内形成了不同商业街市,陆路与水路共同划分出更细小的商业街区,以获得更多的临水面和更加便捷的路上交通。彼时,大船自外洋驶入停靠在西澳、东澳口,船上的货物由小船分装后,灵活穿梭于城内各处,转运速度极快。为了方便船只货物出入,两宋时期的广州开辟了很多城门。例如宋西城是主要的商业区,包括唐代的番坊,城内有大市,城外有西澳码头,这里开辟七个城门,分别叫航海、朝宗、善利、阜财、金肃、和丰、就日(亦有文献记载另有威远、素波二门),直观反映了当时的对外贸易情况。

进入明代,由于西江、北江来水减少,海潮顶托,珠江北岸泥沙淤积的速度加快,两宋时期构建的水渠多发生淤塞,为了让城内交通畅通,明代将宋代的三城合而为一,同时城内的六脉渠基本不再承担航运功能,而只作为泄洪排污之用。

到清代,情况更甚,就这样,曾经在两宋时期发挥了巨大作用的城濠水系慢慢衰落,仿佛也预示着,延续了千多年的对外贸易体系即将发生巨变。

清代以后,中国遭逢千百年未遇之大变局,被强行纳入世界资本主义体系当中,作为对外窗口的广州最先受到冲击,也最早感受到西风的吹拂,而那,已是过去一段风云跌宕、悲喜交集的故事了;今天的广州,作为改革开放的桥头堡,经过40年的历练洗礼、脱胎换骨,又将迎来大湾区的发展蓝图,而这,会是不远将来的新故事。