学习档案袋在高等教育中的应用:蛇与梯子的游戏

2018-09-12

导读:随着社会人才观的变化和技术与教育融合的推进,被誉为具有教学创新意义的学习档案袋[尤其是电子档案袋(ePortfolio)]的应用日渐升温,范围遍及中小学教育、职业技术教育、高等教育,乃至职场学习领域。然而,实际使用效果如何?是否适合各级各类乃至各学科的教育?有哪些局限?我们目前对于诸如此类的问题似乎还拿不出严谨的实证证据。

历史上爱尔兰都柏林城市大学一直是技术与教育融合的尝鲜者和引领者。早在20世纪80年代初该校就已经涉足远程教育①Delaney,L.,&Brown,M.(2018).To walk invisible:Distance students in a dual mode university.Distance Edu⁃cation,39(2).,成为最早的双轨模式大学之一,虽然鲜为人知。现如今,他们在应用学习档案袋上也走在很多同行的前面,全校有9,000多名学生在使用Loop Reflect这个工具。在美国Prometric公司的资助下,该校教育测评研究、政策和实践中心(CARPE)与国家数字学习研究院(NIDL)联合开展一个课题,全面梳理国际学术界对学习档案袋的实践与研究,并于2018年2月14日正式发布《学习档案袋在高等教育中的应用:蛇与梯子的游戏》报告。爱尔兰教育与技术部主管高等教育的副部长玛丽·米歇尔·奥康纳(Mary Mitchell O’Connor)亲临发布仪式,校长布莱恩·麦克雷斯(Brian MacCraith)教授在致辞中表示学校将继续这方面的实践和探索。我有幸先睹为快并与三位作者取得联系,其中布朗教授是本刊老朋友,因此我顺利获得授权把本报告翻译成中文并在“国际论坛”发表。

这份报告由三大部分内容组成:背景、主要主题和总结与建议。

在“背景”一节,作者首先对“档案袋”做简要溯源并介绍电子档案袋(ePortfolios)的各种“别称”。档案袋既可用于展示“代表性作品和(或)成就”(展示型)和服务于测评目的(考核型),也能提升学习过程的质量(“学习型”)。前两者呈现的是“成品”,而最后一种则既收集“成品”,也重视创建过程(包括“反思文字、持续进行的形成性考核和反馈”等内容)。作者接着简要介绍档案袋的教育用途的理论依据。从社会建构主义和元认知学习理论看,学习档案袋“能支持自我调节和认知监控以及培养终身学习的思维意识”,也有助于学生掌握“21世纪技能”和更好地满足职场的要求。作者最后简要分析早期档案袋在高等教育中的应用和研究。虽然得益于认知科学和教学法理论乃至技术的发展,20世纪90年代后期以来研究文献的数量稳步上升,但总体而言,早期的研究存在缺乏实证证据、研究设计欠严谨以及对与之相关的困难认识不足等问题。本报告重点述评2010年以来的研究,以更好地展示本领域近年的发展。

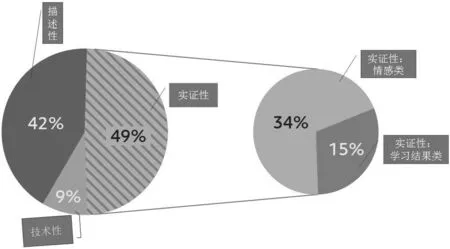

“主要主题”一节分为三个小节。首先,文献分析显示,“支持使用学习档案袋的主要是理论性证据”,以实际学习结果为依据证明其有效性的研究并不多见。文章以一篇文献综述(Bryant&Chittum,2013)为例,从该文收录的118篇经过同行评审的期刊论文看,42%(n=50)是“仅从理论上主张使用电子档案袋,讨论二手数据或介绍电子档案袋的使用例子,换言之,没有原始数据”的“描述性”文章;9%(n=10)是介绍电子档案袋平台特点和可用性的“技术性”文章,而49%(n=58)的文章虽属于“实证性”,但其中绝大多数是“情感类”,“即其数据涉及的是研究对象使用电子档案袋的体验和看法,而非实际学习结果”,只有15%(n=18)的文章“呈现学习结果数据或与学习相关的结果(比如动力和反思实践)数据”。这种情况至今未见明显改观。

其次,文献分析显示,“有效的实施是成功的保证”。本小节从三个方面归纳这个主题:①过程导向的学习档案袋:学习档案袋的创建包含“收集和选择信息、反思和反思性写作、用形成性反馈指导今后的学习和成为自我调节学习者”等诸多过程,研究表明,学习者和教师都需要这方面的支持,不能想当然地以为他们能准确理解和实施这些过程,否则会影响其使用效果。除此之外,还必须考虑一些背景因素,例如,学习者的教育层次和所学专业(课程)等也可能影响学习档案袋的使用效果,换言之,学习档案袋可能适合某些学科和(或)某些层次的学习,但对其他学科和(或)层次不一定可行。再如,学习档案袋的成效需要假以时日,然而很多研究却是一次性、持续时间不长的实验。再者,研究者可能选择性呈现研究发现,“报喜不报忧”,误导同行。最后,作者认为,“技术应该发挥促进性作用,不应该是此类研究的重点”,然而“技术经常成为失败的替罪羊,而事实上对学习档案袋的误解和不当的使用才是‘罪魁祸首’”。②产品导向的学习档案袋:在高等教育领域,档案袋经常还要服务于展示和测评的目的,即呈现“成品”。研究显示,产品导向的档案袋往往过分追求标准化,代价是牺牲个性化,这可能会削弱其应有的作用,甚至与“促进自我导向、有个人意义因而更深度地学习”这个目标相背而行。值得注意的是,有研究者已经对此开展一些积极探索。本小节最后还提到档案袋与数字徽章相结合的尝试和挑战。③产品与过程并重:根据相关研究(Cheng&Chau,2013)结果,本报告认为“如果学习者从过程和产品的双重角度创建档案袋,则能产生最有利的结果”。

最后,文献显示,“利益相关各方的认同不可或缺”。换言之,学校、教师和学生都必须能够接受档案袋教学法的理念,认同其理论,相信其对学习的促进作用,并愿意积极尝试、应对挑战。

基于文献回顾的结果,作者提出四条建议,包括前期的教学和技术培训,确保教师(以及学生)准确理解和把握创建学习档案袋的相关过程;明确档案袋的目的,有针对性地开展各项工作;培养学生的主人翁意识,提高他们的内在动机,使之成为一个有个人意义的学习过程;教学法为先,技术不应成为障碍。

本报告的副标题是:蛇与梯子的游戏,作者借用这个比喻说明采用档案袋教学法不能只看到开始阶段的效果(如同游戏一样,一开始遇上“梯子”走捷径便以为接下来会同样一帆风顺),而是必须通过科学、严谨的研究,全面了解影响其实际使用效果的各种因素,不断探索,不断改进,尽量避免因盲目推进而受挫,乃至以失败告终(如同游戏中很可能会遇上“蛇”而倒退一样)。其实,其他教学创新何尝不是如此?

最后,衷心感谢戴丽娜·史考利博士、迈克尔·奥利里教授和马克·布朗教授对本刊的信任和支持!(肖俊洪)

背景

档案袋的起源和术语

portfolio(档案袋)一词原来用于指美术界人士展示自己作品的选辑,近年来却被用作各级各类教育和各学科的教学和评价工具(Bryant&Chittum,2013;Jafari&Kaufmann,2006;Lombardi,2008;Struyven,Blieck,&DeRoeck,2014)。文献对用于教育实践的“档案袋”有多种定义,但库珀和洛夫(Cooper&Love,2007)的定义尤为全面:档案袋是一种有计划的汇编,用以显示知识、技能、价值观和(或)成就,也包括对所展示作品的重要性、可靠性和意义进行反思或诠释。可被收集在学习者档案袋中的作品包括记录他们成就的代表性文字、照片或视频,以及教师或导师对他们在某个方面表现的评价。早期此类选辑以实物呈现,但是随着技术的发展,现在出现了电子档案袋(ePortfolios)。电子档案袋是在本质上与纸质档案袋一样,只不过“碰巧储存在一个电子容器里”(Barrett,2007,p.439),还是说它是一个与纸质档案袋不同的概念?学界对此类问题至今尚未达成共识。毫无疑问,与纸质档案袋相比,电子档案袋有诸多优势。

首先,电子档案袋便于呈现更加丰富和多样化的材料。其次,它们可以面向大众开放,不囿于线性结构或层次关系,浏览和操作更加方便,除了能展示其他能力以外,还能体现创建者技术方面的技能(But⁃ler,2010)。最后,电子档案袋使学习者能在作品形成过程中分享他们对这个发展过程的认识,有助于说明思维过程和更加准确地评价最终的作品。另一方面,创建者能经常得到同伴和教师的反馈,而这些反馈也可能成为非常有价值的作品。上述优势也许最能体现电子档案袋的意义。因此,电子档案袋在条件允许的环境中已经成为一种常态。这一点也是意料之中的。

英文除了ePortfolios外,还用到其他表述,包括(但不限于)efolio(由electronic portfolio合成)、digital portfolio(数字档案袋)、web-based portfo⁃lio(基于网站的档案袋)和online portfolio(在线档案袋)。虽然这些术语可能侧重于不同的储存媒介,但是我们不必纠结这些细微差别,因为档案袋(不管是实物或是电子形式、在线或离线)最重要的特点是相同的,即其首要目的可能只是展示代表性作品和(或)成就。“展示型”(showcase)档案袋与档案袋最初的原型最为相似,可用于支持就业申请。档案袋在学校则可能是专门为终结性考核或评价准备的,学生的分数根据他们提交的内容而定。“展示型”和“考核型”(assessment)档案袋通常仅包含“成品”。

至于“学习型”(learning)档案袋(下称“学习档案袋”),与上述两种不一样,可能包含初稿和“未经修饰”的作品,即既收集“成品”也重视档案袋的创建过程。学习过程包括反思文字、持续进行的形成性考核和反馈,收集这些材料的目的是促进和记录学习和发展过程(Klenowski,Askew,&Carnell,2006)。既有个人学习档案袋也可能有小组档案袋,后者展示的是小组成员的作品。本文仅对学习档案袋以及它们在高等教育中的潜能和有效使用的文献进行述评。

学习档案袋的理论基础

从理论上讲,学习档案袋有很多好处。创建者(不管是个人还是小组)通常在决定展示什么作品上能发挥积极作用,此外,选择过程尤其强调反思,因此研究者认为创建学习档案袋能把学习责任的中心从教师转移到学习者身上,使后者能在自己的学习中扮演更加积极主动的角色①基于这种观点,本文用“学习者”而不用“学生”这个术语。。根据社会建构主义(比如Glasersfeld,1989)和元认知(比如Flavell,1979)学习理论,这应该能够促进深加工和提高学习者的认知(包括自己的优缺点)意识。因此,学习档案袋被认为能支持自我调节和认知监控以及培养终身学习的思维意识。

此外,学界还认为学习档案袋适合综合性、跨课程知识和通用技能(品质)(比如批判性思维、创造性、沟通和情商)的培养和测评,而非仅强调某个学科领域的专业知识。众所周知,学生的所学与雇主的期望有距离,在如何弥合这个差距上大学和其他高等教育机构面临越来越大的压力,因此高等教育领域对学习档案袋尤感兴趣。的确,学术文献和主流媒体越来越强调必须培养T型(T-shaped)人才(比如Bitner&Brown,2008;MacCraith,2016;Oskam,2009;Selingo,2015;Uhlenbrook & deJong,2012),即不但具备专业知识(T这个字母的“竖杆”)而且掌握能使他们在各种环境之间游刃有余的软技能(T这个字母的“横杆”)的大学毕业生。有学者认为学习档案袋可能特别有助于解决这个问题(Kunnari&Laurikainen,2017)。

简而言之,学习档案袋旨在支持、评估和记录批判性自我反思的终身学习,被认为是高等教育机构的一种有价值的教学工具,能扩大学习体验范围,使毕业生最终具备“21世纪技能”和能力。学习档案袋在达成这些复杂目标上的效果如何?本报告拟对这方面的研究文献进行综述。

学习档案袋的早期研究

档案袋在高等教育中的应用可以追溯到20世纪80年代后期或90年代初期的职前教师教育(比如Shulman,1992)。但是,尽管支持者从一开始就强调其作为学习工具的潜在价值,初期大多数研究往往集中在学习考核方面的作用(Klenowski,2006)。自从90年代后期以来,研究重点集中在学习方面,这主要是受到元认知领域新研究成果的影响(比如Pin⁃trich,2002),从更广泛的意义上讲,则是因为越来越多采用以学习者为中心的教学法的结果(比如Weimer,2002)。另一方面,大约在这个时期研究文献的数量也开始稳步上升,反映出学习档案袋的应用范围越来越大,涉及的学科越来越多,也说明电子学习档案袋技术越来越先进。

有几项研究(Zeichner&Wray,2001;Abrami&Barrett,2005;Lombardi,2008;Clark&Eynon,2009)试图从日渐增加的研究文献中梳理本领域的现状。虽然蔡克纳和雷伊(Zeichner&Wray,2001)只分析教师教育方面的文献,但是所强调的问题与学习档案袋在其他领域的应用有关。比如,他们认为我们不能满足于档案袋能促进更深层次反思这一结论,而是要开始思考这种反思的“性质和质量”(Zeichner&Wray,2001,p.720)。艾布拉米和巴雷特(Abrami&Barrett,2005)则承认学习档案袋的使用有坚实理论基础,但认为其对学习的影响缺乏实证证据并深表遗憾。他们认为这说明学习档案袋必须“得到正确和广泛的使用并经过相当一段时间之后才能显示其效果”,因此呼吁未来针对其有效性的研究要包括“实施的忠实度测试”(measures of imple⁃mentation fidelity)(Abrami&Barrett,2005,p.9)。隆巴迪(Lombardi,2008)指出研究者对档案袋的看法基本上是积极的,但也发现使用上的一些困难,比如由于需要较多的投入,学习者有抵触情绪,以及某些程序不容易理解等。克拉克和艾农(Clark&Ey⁃non,2009)回顾了21世纪前10年电子档案袋在高等教育领域越来越流行的情况,并认为有三个因素会影响本领域未来几年的发展:①交互性Web 2.0技术和社交媒体越来越流行;②档案袋是服务于学习目的还是考核目的这个长期存在的矛盾;③学习档案袋越来越多地应用于各种国际环境。

文献范围

继克拉克和艾农(Clark&Eynon,2009)文献综述的发表和2011年《国际电子档案袋期刊》(In⁃ternational Journal of ePortfolio)创刊之后不久,以学习档案袋为主题公开发表的文章的数量显著上升(见图1)。

图1 ERIC数据库以学习档案袋为主题的文章和研究报告的检索结果

图1显示,总体上文献数量呈渐增趋势,同时为确保把学习档案袋的应用和技术的最新发展纳入考虑之中,我们集中分析2010年以来的研究。我们设置learning portfolio*OR ePortfolio*OR e-portfolio*AND higher education为关键词,在ERIC、PsycAr⁃ticles和PsycINFO三个数据库中检索相关文献。此外,我们还系统检索《国际电子档案袋期刊》和相关学术会议的论文集,比如澳大拉西亚计算机在高等教育学习中应用学会(The Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education,Asci⁃lite)、美国教育研究协会(the American Education⁃al Research Association,AERA)和教育科学世界大会 (the World Conference on Educational Sci⁃ences,WCES)等举办的学术会议。我们还对文献中的引用进行跟踪,最后用概括性关键词在Google Scholar上搜索。

主要主题

支持使用学习档案袋的主要是理论性证据

遗憾的是,虽然近年来学习档案袋文献数量逐步上升,但是我们对其有效性的了解依然非常肤浅。虽然从理论上讲使用学习档案袋有很多好处,但是目前仍然鲜见能充分证明其有效性的实证证据。因此,要在全校范围实施档案袋计划可能为时尚早。布莱恩特和奇图姆(Bryant&Chittum,2013)的文献综述很好地证明了这一点。他们的重点是电子档案袋,因此不包括有关实物档案袋的研究文献,但该文涉及的文献非常全面。作者采用严谨和系统的研究方法,包括关键词搜索、引用搜索、从《国际电子档案袋期刊》中提取相关文献,以及对本领域知名研究者研究成果的搜索,最终检索到118篇经过同行评审的期刊论文。

这些文章中,42%(n=50)是“描述性”的,即仅从理论上主张使用电子档案袋,讨论二手数据或介绍电子档案袋的使用例子,换言之,没有原始数据。另有9%(n=10)属于“技术性”的,即介绍某个电子档案袋平台(比如PebblePad、Mahara或Blackboard)的特点和可用性。作者认为描述性和技术性文献无疑有某些重要作用,包括提升档案袋在教育话语中的形象以及介绍不同平台的特点和潜在用途。但是,此类文献没有提供实证证据支持或反驳档案袋能促进深度学习的说法。

剩下49%(n=58)的文章属于“实证性”的(包括“情感类”和“学习结果类”),即呈现在某个环境下使用电子档案袋的原始数据。值得注意的是,这些实证研究绝大多数属于“情感类”,即其数据涉及的是研究对象使用电子档案袋的体验和看法,而非实际学习结果。此类研究有助于我们了解这种工具,但是它们所反映的是学习者,甚至是教师,以自我感知的数据形式报告他们对学习档案袋的态度,这种数据本质上不一定能体现档案袋作为学习工具的价值。图2呈现莱恩特和奇图姆(Bryant&Chittum,2013)的文献样本类型。

近年来档案袋在高等教育领域的使用越来越多、范围越来越广(Eynon&Gambino,2017;Rhodes,Chen,Watson,&Garrison,2014),然而在莱恩特和奇图姆(Bryant&Chittum,2013)的文献综述(涵盖各级各类教育)中,呈现学习结果数据或与学习相关的结果(比如动力和反思实践)数据的文章仅有18篇,这着实令人担忧。还有一点值得一提,其中只有两篇文章的研究包含对照组。从技术性角度看,这种情况很不理想,当然,必须承认在教育领域开展随机对照研究牵涉到道德上的重大挑战。

图2 莱恩特和奇图姆(Bryant&Chittum,2013)的文献样本类型

莱恩特和奇图姆的研究发现显示,围绕学习档案袋使用效果的话语在很大程度上建立在理论和观点的基础上,至少这是时至2013年的情况。在屈指可数的实证研究中,大多数的重点在于反映利益相关者的看法而非可信的学习结果。罗德斯等在《国际电子档案袋期刊》的专刊中再次表达这个关切,并正式呼吁研究者“跨越个案研究和叙述轶事的阶段,采用更加严谨的研究方法,收集不同学习者乃至不同机构的数据,也许还是相当长一段时间的数据”(Rhodes,et al.,2014,p.4)。遗憾的是,我们分析了这几年的研究之后发现他们的呼吁基本没有得到回应。

有效的实施是成功的保证

2002年以来,英国联合信息系统委员会(Joint Information Systems Committee,JISC)资助了一些项目,调查电子档案袋在各种教育环境中的使用,包括高等教育机构如何利用这种工具支持形成性考核和终身学习。这些研究结果在初期显得很零散,没有得到很好的呈现,后来该委员会开始有意识地收集和综合分析从这些研究中得到的经验教训。乔伊斯、格雷和哈特内尔-杨(Joyes,Gray,&Hartnell-Young,2010)分析了该委员会资助的21项研究,发现主要研究成果与先前相关文献述评一致(比如Abrami&Barrett,2005;Lombardi,2008),即电子档案袋的使用有可能产生积极结果,但是效果如何主要取决于如何实施。

当然,严格讲,何谓“积极结果”还要看电子档案袋的用途和使用背景。本报告只针对高等教育环境下学习档案袋的使用研究,因此“积极结果”主要指提升学习过程,比如习惯性开展批判性自我反思和逐步养成终身学习的意愿。学习档案袋的积极结果也可能包括能全面证明学习者的技能和能力并可以跟他人分享的有用“产品”。乔伊斯等(Joyes,et al.,2010)认为必须先弄清和掌握一些“门槛概念”(threshold concept)①“门槛概念”是迈耶和兰德(Meyer&Land,2003)提出的术语,指对学习某一个学科至关重要的概念。这种概念存在各学科领域中,有一些共同特点。比如,它们很少能无缝习得,但是一旦掌握了这些概念,便能从根本上改变一个人的思维方式,因此,具有变革性。才能保证顺利实施,最终产生积极结果。下文在阐述如何成功实施学习档案袋计划时将分别讨论学习档案袋的过程维度和产品维度。但是,诚如路易斯(Lewis,2015,p.116)强调指出的,在实践中,两者“不应被看作互相排斥,而是有互补性”。

过程导向的学习档案袋

创建学习档案袋涉及很多过程,包括收集和选择信息、反思和反思性写作、用形成性反馈指导今后的学习和成为自我调节学习者。乔伊斯等(Joyes,et al.,2010)指出,不要错误地以为学习者,甚至教师能理解这些过程。相反,我们应该从一开始就对这些过程进行界定并持续提供支持,否则,学习者不可能获得预期的使用效果。国际学术界其后开展的研究也支持乔伊斯等人的观点。比如,詹森(Jenson,2011)介绍明尼苏达大学杜鲁斯分校(University of Minnesota Duluth)在一年级学生中启用电子档案袋系统的情况,开始时并未达成培养批判性反思技能和终身学习的目标。作者根据蔡克纳和雷伊(Zeich⁃ner&Wray,2001)的建议跟踪和分析启用这个系统头四年学习者的反思性文字,但结论令人失望:学习者最多只写了几句课堂上学到什么的话。换言之,他们显然不理解反思过程,因此没有受益于电子学习档案袋的使用。当教师们意识到这点之后,他们开会研究如何解决这个问题。他们发现自己的教学策略有问题,特别注意到他们经常只是要求学习者写反思,告诉学习者这最终会对他们有好处,然而却没有说明一篇好的反思应该包含哪些方面内容。此外,教师们在查阅文献后认为“反思”这个术语经常被错误地用于指学习者简单记录或介绍自己学习策略的情况。詹森认为真正的反思应该包含深度学习的证据,比如学习者分析从某一项练习中学到的技能,把它们跟其他方面的学习联系起来,思考这些技能如何可以“一辈子,包括在职业、个人和公民层面”受用(Jenson,2011,p.52)。

有趣的是,詹森对真正反思的定义与教育领域一个核心概念紧密相连,即“高路迁移”(high road transfer)。迁移指某个情境下的学习能提升在另一个情境中的表现;高路迁移则是一种本质上需要用心的迁移,即学习者需要“有意、努力进行抽象”并主动寻找两个情境之间的关系(Perkins,1992,p.2)。虽然迁移是教育理论的一个主要成分,遗憾的是,关于迁移,尤其是高路迁移在实践中的效果的研究却比较匮乏②更深层次的讨论包括高路迁移在多大程度上有可能发生,即诸如反思和批判性思维这些过程能否作为通用技能进行培养,或者是与知识领域紧密结合在一起(详见Moore,2011)。。

詹森(Jenson,2011)的研究发现,电子档案袋系统启用的第二个四年,教师开始采用新的策略,以期促进高路迁移。这些策略包括向学习者提出明确的问题,帮助他们在完成作业时进行反思(如我为何要求完成这道作业?你在工作中或社会上可能如何用到这种技能?为什么?);学习者的反思可以持续整个学期,而不是在期末一次性完成。有趣的是,对第二个四年的反思的分析表明学习者反思的深度有明显提高。比如,第一个四年平均有13%的学习者能够弄清课程的部分预期目标是什么,但是没有人把本课程的目标与其他课程或者校外生活联系起来。相比之下,第二个四年平均有65%的学习者能够发现课程学习目标,而且约40%能够进一步把这些技能与其他领域联系起来。

詹森的研究发现支持乔伊斯等(Joyes,et al.,2010)的主张:是否理解档案袋创建过程可能影响到档案袋在促进积极学习结果上的作用。换言之,只是要求学习者使用档案袋反思自己的学习不一定有助于取得预期结果;教师必须能够理解什么是“反思”,并通过明确的提示或脚手架策略帮助学习者明白什么是“反思”。穆尔斯和帕克斯(Moores&Parks,2010)在约克圣约翰大学(York St.John’s University)三组职业疗法和物理疗法学生中开展使用PebblePad档案袋实验,得出与上述相似的结论。兰迪斯、斯科特和可汗(Landis,Scott,&Khan,2015)的研究进一步支持上述结论,该研究评估了印第安纳大学(Indiana University)16个不同的电子档案袋项目。尤其值得一提的是,他们发现学习者在理解反思这个概念上所碰到的困难常常是教师意想不到的。斯图文等(Struyven,et al.,2014)在比利时弗兰德斯调查使用学习档案袋培养和评估职前中学教师的能力,该研究进一步印证相关各方理解档案袋创建过程的重要性。他们通过问卷和半结构性访谈收集实习教师、他们的教员和所在实习学校的导师在实习期间使用档案袋前后对这种工具的看法,研究结果显示,三组研究对象一开始对档案袋有积极看法,但是学习者的态度越来越明显消极,虽然教员和导师的看法自始至终都是积极的。一开始,学习者、教员和导师都认为档案袋有助于学习者发现教学能力上的优缺点,有利于他们在实习期间更好地发展和提高教学能力。但是,实习结束时,学习者不再持这种观点,而是把档案袋看作“存放作业的容器”(Struyven,et al.,2014,p.46)。

斯图文等根据访谈中开放性问题的反馈归纳了学习者对档案袋失望的几个方面原因。很多人觉得档案袋的“反思”成分强人所难或过分,认为这是毫无意义的行政工作,不是学习过程。有些人则认为档案袋过于强调写反思的能力,结果写作能力强的人可能获得最好成绩,不管他们的实际教学能力如何。此外,很多人反映他们的教员和导师“按需提供反馈”,未能利用档案袋界面中旨在促进辅导性交流的内置工具。因此,他们认为应该对档案袋进行“修饰”(即为了展示和考核),然后提交上去作为终结性考核的依据,而不是用于定期的形成性考核,利用这些反馈指导和辅导教学能力的培养。

上述各项研究显示,档案袋在高等教育中的使用效果不佳和(或)学习者的态度消极,这经常是因为不理解学习档案袋的基本教学过程所致。鉴于此,如果能与这些过程进行有意义的交互,学习档案袋项目可能会更加成功。这正是对新西兰奥克兰理工大学(Auckland University of Technology)教育学专业本科生使用学习档案袋情况的评估结论。路易斯(Lewis,2017)的调查对象是使用电子档案袋长达五个学期、涉及七门或七门以上课程的学习者。这项研究采用问卷调查和焦点小组方法,旨在了解在哪些课程中档案袋促进了学习及其原因。此外,该研究还分析课程学习指南,了解学习档案袋的目的和用途在多大程度上根据具体课程量身定制。路易斯的研究发现,如果能清楚解释为何使用学习档案袋,而且课程设计和学习活动能利用学习档案袋便于开展建构主义学习和社会教学法的优势,那么,这些课程的学习效果便能得到提升。换言之,如果课程设计者和教师能深刻理解学习档案袋的预期用途,学习者便能获得更加真实的学习体验。

博里格和谢泼德报告了美国一所小规模研究型大学在研究生层次教学技术、成人教育和护理教育在线专业的课程中使用档案袋试点的情况,结果表明学习者的反应比较积极。学校要求学习者创建电子档案袋分享各种资料,如简历、个人学习观介绍、个人目标和成就总结、达成目标的证据以及展示有意义学习结果的作品。85%的学习者认为电子档案袋提高了他们的学习欲望,很多人认同电子档案袋“帮助我反思”和“帮助我评估自己的进步”的说法(Bolliger&Shepherd,2010,p.304)。但必须指出,学习者的这种态度不是使用电子档案袋的结果,而是使用电子档案袋的教与学环境所带来的。

顺便指出,博里格和谢泼德的研究背景是在线课程,因此,除了学有所获外,学习者还可能是因为电子档案袋能使他们与他人保持联系和减轻孤独感而认同这种工具。的确,有些学习者说创建档案袋使他们能更好地展示自己,同时又能向同学学到更多东西。这点很有趣,因为有研究者提出学习档案袋有助于发展身份,但也有学者(Penny Light,Chen,&Ittel⁃son,2012,p.74)认为必须向学习者强调“这是一种知识分子身份,不是社会身份”。

韦克莫托和路易斯(Wakimoto&Lewis,2014)调查了70名使用学习档案袋历时一学年的咨询/心理学专业研究生。绝大多数人发现档案袋有助于他们反思自己的能力,使他们深刻认识到成为一名专业人士是一个发展过程。值得注意的是,学校给他们发放如何创建个性化档案袋的详细材料,提供往届的档案袋“范例”以及教师评估档案袋的标准量规①虽然这样可能使学习者更清楚如何有效利用档案袋,因此也能解释为何他们有积极学习结果,但是从哲学角度看,这也可能影响自我导向学习。学习档案袋文献经常出现这种矛盾(详见后叙)。。学习者自己也使用这些量规表检查彼此的作品,“诚实、直截了当、专业和形成性反馈”得到明确鼓励(Wakimo⁃to&Lewis,2014,p.56)。最重要的是,学习者认为同伴检查的质量对项目的成功至关重要。

上述各项研究发现学习者对档案袋的反应比较积极,这可能也跟其他一些背景因素有关。重要的一点是,每一个背景因素都跟学习档案袋所涉及的过程有关。博里格和谢泼德(Bolliger&Shepherd,2010)以及韦克莫托和路易斯(Wakimoto&Lewis,2014)调查的是档案袋在研究生课程中的使用,这些学习者可能在开始课程学习的时候已经掌握了有关反思和有效提供反馈的一些基本技能,因此能更容易地使用档案袋。也有一种可能,即他们已经掌握了更高层次的领域知识,长期以来认知心理学家认为这个因素在支持和指导高阶思维过程中发挥重要作用(比如Bru⁃er,1993)。这些研究所涉及的学科也可能是一个因素。韦克莫托和路易斯(Wakimoto&Lewis,2014)的研究对象学习的是如何向他人提供帮助的专业,对于他们而言自我反思是一项核心技能。同样的,路易斯和格比克(Lewis&Gerbic,2012)涉及的是教师教育,而这也是富有反思文化的专业。因此,学习档案袋可能适合在诸如此类的学科中使用,但不适合其他学科。更具体讲,在某些学科中引进学习档案袋可能要求相关各方事先要在观念转变上下更大功夫。

创建档案袋涉及非常复杂的过程,而且必须同时用心进行相关的课程设计和提供明白无误的指引,因此另一个需要重点考虑的问题是时间。在上述很多研究中,档案袋实施的时间相对较短,而反思实践的真实价值可能要等到学习者有足够作品可供反思和展示进步之后才能体现出来。艾农和甘比诺(Eynon&Gambino,2017,p.60)认为要把学习档案袋教学法作为“一个时间跨度大、反复循环的过程”使用才能取得最好的效果。

最后,必须重视道森和道森(Dawson&Daw⁃son,2016)有关教育研究呈现带有偏见的研究发现的现象——的确,任何涉及积极学习结果的研究都可能存在这个问题。两位作者指出,如果研究者有选择地忽略无足轻重或负面的研究发现,甚至选择不发表某些研究的结果,这会影响我们从已发表文献中了解某项教育创新取得成功的完整信息。我们在评估成功实施学习档案袋计划的(有限的)证据时,要谨慎考虑其中是否包含偏见因素。

简而言之,现有很多研究(虽然数量有限)表明以下工作的重要性,即要确保组成学习档案袋教学法的各个过程得到准确理解和执行,同时要保证时间跨度足够长。与此相关的另一个重要因素是确保创建学习档案袋的技术能完美促进这些过程的实施。遗憾的是,这种情况并不多见。

技术应该发挥促进性作用,不应该是此类研究的重点。近年来的很多研究似乎清楚地告诉我们,学习档案袋技术经常影响到预期学习成果的达成。比如,梅森等(Mason,Langendyk,&Wang,2014)调查2011年和2013年西悉尼大学(University of West⁃ern Sydney)医学专业学习者参加在个人和专业发展课程中使用PebblePad试点的体验。档案袋用于支持协作学习、提供形成性反馈和纵向考核,但是绝大多数学习者对此态度消极,并把这种态度主要归咎于其界面。几乎有75%的学习者说这个应用程序“难”或“很难”使用,由辅导教师组成的焦点小组也有此反映。从追加问题的回答中可知,这种消极态度不是针对个人和专业发展这门课程的。鉴于此,PebblePad没有被继续使用。

护理教育领域有关学习档案袋使用的研究也发现技术是一个重要障碍。安德鲁斯和科尔(Andrews&Cole,2015)反思在护理专业本科生中实施Maha⁃ra系统的经验。他们发现这个软件很复杂,加之学习者缺乏应有的IT素养和技术支持,这些因素影响了教师和学习者对档案袋的价值感知,这反过来又影响了使用热情和效果。另一项调查护理和助产术专业学习者使用PebblePad情况的研究也得出相同结论(Birks,Hartin,Woods,Emmanuel,& Hitchins,2016),很多学习者抱怨其界面“对用户不够友好”。这点似乎影响他们对这个工具的总体看法。如同斯图文等(Struyven,et al.,2014)的研究中的职前教师一样,本研究中的绝大多数学习者不觉得档案袋能提升他们的学习,而只是将其当成存放和分享材料的手段。

安德鲁斯和科尔(Andrews&Cole,2015)根据自己的经验强调“分步实施”和给碰到技术问题的学习者提供个人支持的重要性。的确,博里格和谢泼德(Bolliger&Shepherd,2010)以及韦克莫托和路易斯(Wakimoto&Lewis,2014)提到提供有关使用电子档案袋界面的大量培训。伯克斯等(Birks,et al.,2016)却得出另一个结论,即应该允许学习者使用他们用起来很舒服的平台创建自己的学习档案袋,从而减少对培训的依赖。这种思考引发了有关使用个人学习环境以别于统一管理式的电子档案袋系统的研究(见Haworth,2016)。但这已超出本文讨论范围。

综上所述,过分强调学习档案袋的技术会导致使用者不能真正投入相关学习过程之中。诚如一项研究(Matthews-DeNatale,Blevins-Bohanan,Rothwell,&Wehlburg,2017)所指出的,第一次使用学习档案袋的人总会提出“我们应该采用什么软件?”之类的问题,而实际上他们应该问的是“我们希望得到哪方面的收获?”这一类涉及使用目的和学习设计的问题。提供技术上的支持和培训无疑是有效实施的必要条件,但是,也必须防止出现对学习档案袋教学法不求甚解的情况。技术经常成为失败的替罪羊,而事实上对学习档案袋的误解和不当使用才是“罪魁祸首”。

产品导向的学习档案袋

本文在开头指出,学习档案袋的概念不同于“展示型”和“考核型”档案袋,因为其首要目的是通过创建过程支持和促进学习,而非提供技能和成就的终结性证据。因此,理解这些过程对档案袋发挥学习工具的作用至关重要。

然而,必须承认大学和高等教育机构通常认为档案袋要同时服务于多种目的。前文述评的几乎所有研究中,教师都会在期末正式对档案袋进行评价并给出一个分数。此外,尤其是在教学和医疗教育领域,学习档案袋还经常跟外部标准或专业人士注册要求联系起来,可以作为相关能力的长期、可查证记录。因此,学习者离开大学后可以继续把自己的档案袋用于求职或记录持续的专业发展活动(Moores&Parks,2010;Struyven,et al.,2014)。档案袋不但可以支持学习,而且能向未来雇主证明才能——原则上讲,这个想法的确有吸引力。但是,文献关于是否应该把学习档案袋作为产品看待的意见并不一致。

追求标准化可能影响个性化。穆尔斯和帕克斯(Moores&Parks,2010)指出期末对档案袋进行正式、终结性评估可能会提高学习者的动力和热情。但是,他们也警告考核指南不能过于死板(比如限制字数),这样才有助于确保档案袋的创建个性化和比较全面。这点也得到另一项研究(Chau&Cheng,2010)的印证。香港理工大学(Hong Kong Poly⁃technic University)举办历时两个月的电子档案袋竞赛,其目的是支持各专业学习者的英语学习。作者分析了参赛档案袋的内容并访谈了师生,了解他们对档案袋促进独立学习的看法。总体看,受访者同意档案袋可能成为有价值的学习工具(当然如前所述,条件是能够获得高质量的反馈、熟练使用相关技术等)。但是,档案袋内容分析显示,“学生认为遵循评价标准是比个性化更加迫切的需要”(Chau&Cheng,2010,p.940)。这些档案袋用于参赛,因此非常强调其“产品”属性,这也许能解释上述看法。作者还重点提到之所以强调“产品”属性也可能是因为大学希望通过档案袋这种工具来证明其课程教学效果好。

这种“克隆”效应令人担忧,因为档案袋的重要理论价值之一是促进自我导向、有个人意义因而更深入的学习。有趣的是,学习者经常完全知晓自己的趋同倾向。卡比兰和可汗(Kabilan&Khan,2012)研究职前教师使用电子档案袋的情况,有一个研究对象承认“拐弯抹角……重复和改述别人说过的话”(p.1014)。有一种策略可能有助于防止扼杀个性化,即培养学习者对自己档案袋的主人翁意识(Shep⁃herd&Skrabut,2011)。乔伊斯等(Joyes,et al.,2010)把主人翁意识列为门槛概念之一并提出一些具体建议,包括允许学习者使用自己的设备录制视听作品,由他们自主决定让教师看到档案袋里面的哪些东西以及分享的次数。有趣的是,有一项研究(Thibodeaux,Cummings,&Harapnuik,2017,p.8)认为管理自己的内容、评价自己学习的机会和其他“代表选择和声音的关键指标”是影响学习者在校外是否继续使用学习档案袋的部分最重要因素。伯克斯等(Birks,et al,2016)则建议允许学习者使用自己选择的软件,当然这时要注意做好平衡,即所选软件是否有足够丰富的功能支持深度学习和反思。

必须承认培养主人翁意识可能会带来实际操作和理论上的挑战,尤其是一些学习者喜欢教师提供量规表和档案袋范例给他们参考(Wakimoto&Lew⁃is,2014)。但是,学习者的主人翁意识和教师的指导并非不能兼容。如果量规表提供期望学习者展示哪些过程①比如,彭宁顿(Pennington,2011)的《档案袋反思性思维的评价量规表》包括用于评价越来越复杂的不同层次反思的标准。的信息,而非着重规定档案袋应该包含什么内容或如何呈现内容,如果给他们的范例包括各种选项,学习者可能会更有信心创建个性化的档案袋,把它作为支持终身学习的平台。

最后必须指出,如果档案袋还要用于求职目的,那么鼓励个性化创建也非常重要。比如,有研究(Whitworth,Deering,Hardy,&Jones,2011) 显示,如果所有人的档案袋过分“千篇一律”,这可能会影响潜在雇主对其价值的认同。参加这项研究的学校行政管理人员(n=41)认为,在录用教师时有许多其他因素②这些因素包括直接教学观摩、面试表现、先前教学经验、个人特点、之前雇主的介绍、教授的推荐信,甚至从别人处无意中了解到求职者的技能和表现等。比档案袋更为重要,很多人对通过档案袋评价教学能力这种做法的信度和效度持怀疑态度,因为这些毕竟是“按照一定要求”并“经过修饰”的结果。

把档案袋与数字徽章挂钩在理论上也有一定挑战。如上所述,近年来的文献显示结果驱动、“产品”性质的档案袋可能会影响档案袋对学习的潜在作用,而且如果学习者因“墨守成规”而牺牲个性化和真实性,那么其“产品”甚至不可能达成预期目的——证明创建者的能力。因此,诚如克拉克和艾农(Clark&Eynon,2009)预言,档案袋的目的是评价还是促进发展,这个矛盾在今天仍继续给我们带来很大挑战。遗憾的是,这个问题没有简单的解决方案,而且最近还出现一种很可能加剧这个矛盾的现象,即把数字徽章与学习档案袋挂钩。

数字徽章只不过是“证明成就的一种标志”(Gibson,Coleman,&Irving,2016,p.116),它可以在某个学习环境下获得并通过专门的在线平台向公众展示。数字徽章源于用实物图标(比如勋带、奖章)表彰成就的历史传统,也与近年来的游戏化文化有关,即商业组织采用游戏规则鼓励用户参与。在高等教育领域,数字徽章被看作“一种可能很激进的另类测评机制”而受到重视(Gibson,et al.,p.117),因为它能够突出传统分数和成绩单无法体现的能力、技能和品质,承认和证明与课程相关的非正式学习体验。

近年来人们对于把数字徽章与学习档案袋结合在一起的兴趣越来越浓厚,很多情况下,目的是克服学习档案袋在使用上所碰到的一些挑战。比如,圣母大学(University of Notre Dame)Kaneb教与学中心在现行学习档案袋机制下引进徽章制度,鼓励学生维护和更新自己的档案袋(Grush,2015),但更重要的是帮助他们认识学习档案袋的真正集成性潜能(Lloyd,2015)。

虽然从理论上看把徽章机制融入现行档案袋实践并无不妥,但是会出现一些复杂问题。布翰(Bu⁃chem,2016)指出,档案袋和徽章有很多相似之处,但在涉及诸如自主性这些概念和对测评功能的相对重视程度上有明显不同。学习档案袋由学习者创建,而数字徽章是颁发给学习者的。前者的首要目的是促进学习,而后者则是提供学习证据。最后,也许是最重要的,徽章作为一种“奖励”代表的是外部(extrinsic)学习动机的一种形式,但是学习档案袋的最终目标之一是培养内部(intrinsic)学习动机。

有些人认为,上述差别影响到这些工具的兼容性,最终可能导致“重点从学习转移到收集徽章上”(Buchem,2016,p.349)。从更为务实的角度讲,如果学习档案袋技术与开放徽章软件对接(Grush,2015),这也会影响到允许学习者使用自己的平台创建档案袋的任何决定。虽然存在这些批评,但值得强调的是,研究者已经在某些环境下探索“面向内部的”(inward facing) 徽章实践 (Gibson et al.,2016)。这种徽章正式度不高,可以由同伴,甚至是学习者本人给自己颁发,不一定要遵循正式开放徽章的机制。因此,“面向内部的”徽章可能更加契合学习档案袋教学法。

产品与过程并重

近年来把数字徽章与学习档案袋相结合的尝试不是带来新问题,而是加剧了原先的矛盾。早在徽章运动兴起之前,学习档案袋的作用一直被定位在“过程”和“产品”之间,研究者认为前者对于与之相关的教学法和营造终身学习风气至关重要,而后者则能够激发外部学习动机并最终呈现有关已掌握的技能和能力的正式证据。

有一项精心设计的研究(Cheng&Chau,2013)调查英语专业本科生使用学习档案袋的情况,该研究重点调查采用“平衡”法(即兼顾“过程”和“产品”目的——译者注)创建档案袋的效果。作者首先区分学习者在创建档案袋时的不同目标取向:掌握目标取向(mastery goal orientation)(学习者努力根据自我参照的标准学习、理解和发展能力,即重点在于档案袋的过程维度)和成就目标取向(performance goal orientation)(学习者努力根据规范的标准展示与其他同学相比较而言的优秀能力,即重点在于档案袋的产品维度)。兼顾这两种目标的学习者具有双重目标取向。这项研究分析学习者档案袋的内容,根据所表现出来的目标取向进行分类,最后调查这些目标取向如何影响学习者在多大程度上坚持使用档案袋以及他们的反思能力。研究结果表明,与其他同学相比,具有双重目标取向的学习者更能坚持使用档案袋(即整个学期他们每个月的作品数量一直很稳定),反思能力更强(即他们的反思文字表明他们能够对自己的学习体验做出合理解释并考虑进一步提高的方法)。据此,我们不妨认为如果学习者从过程和产品的双重角度创建档案袋,则能产生最有利的结果。

必须指出,这项研究(Cheng&Chau,2013)有一个明显局限,即样本规模小(n=26),而且,作者自己也指出对目标取向的判断可以通过三角互证方法[即用诸如学生访谈和(或)问卷的方法所得到的反馈验证档案袋的内容分析结果]提高其效度。虽然存在这些不足,这项研究无疑有助于其他研究者从双重目标的角度看待档案袋,并根据这个范例重复研究以及在此基础上进一步开展研究。这一类研究能更好地支持今后的学习档案袋计划,在指导新的课程设计和课程建设方面发挥重要作用。

利益相关各方的认同不可或缺

如前所述,所有利益相关者都必须全面理解创建学习档案袋所涉及的相关过程才能确保其发挥应有的作用。与此同时,必须调整好“产品”观以保证学习档案袋支持内部学习动机的潜能不会受到削弱。这两个方面的目标都不是轻而易举便能达成的。乔伊斯等(Joyes,et al.,2010,p.23)对此的总结很贴切,他们认为电子档案袋“具有潜在的变革性,因此……从教学、技术和机构的角度看具有破坏性”。他们还认为档案袋不可能轻而易举地融入现有课程中,相反,课程专家必须设计适合创建档案袋的新的学习活动。另一项研究(Chau&Cheng,2010)也指出教师可能需要调整自己的身份,从传统的“讲授者”转为“促进者”,适应更具独立性、以学习者为中心的学习的要求,因为档案袋旨在支持这种学习。最后,学习者自己必须以真诚的态度创建自己的档案袋,促进深度学习,如果他们真的希望从中受益的话。

学习档案袋的成功实施离不开机构、教师和学习者三方的共同努力。因此,各方要从一开始就认同创建档案袋的潜在好处。研究显示“感知有用性”是预测教师(Fong,et al.,2014)和学习者(Ahmed&Ward,2016)对档案袋接受程度的重要因素,也是预测他们在多大程度上愿意应对和克服使用档案袋所碰到的挑战的重要因素。教师必须理解并真正接受支持使用学习档案袋的理论,而且必须使学习者对此也坚信不疑。

乔伊斯等(Joyes,et al.,2010)提醒我们注意坎布里亚大学(University of Cumbria)的一个项目,这个项目成功使用电子档案袋支持对该校实习教师的考核和他们的专业发展。根据这些教师的反映,档案袋促进他们的反思实践。有趣的是,很多人开始要求自己的学生使用档案袋,因为他们亲身体验到其好处。由此可见,让教师先在自己的专业发展中使用档案袋可能会有效促进“自上而下”和“中间开花”(middle out)的认同。

总结与建议

档案袋作为学习工具在高等教育领域发展迅速(Clark&Eynon,2009;Joyes,et al.,2010)。虽然此举有坚实的理论基础,但是研究文献显示目前尚缺乏足够证据证明其有效性。除了可能呈现带有偏见的积极使用效果外,很多研究显示由于对创建过程理解不到位(比如Jenson,2011;Struyven,et al.,2014)和档案袋的促进学习发展的目的与考核目的之间的矛盾(比如Chau&Cheng,2010),档案袋实践可能会碰到重重困难。教师和学习者经常认为诸如Peb⁃blePad和Mahara之类的电子档案袋软件对用户不够友好,使用上有难度(比如Andrews&Cole,2015;Birks,et al.,2016;Gerbic,et al.,2011),但必须指出,这种强调技术层面问题的研究可能有些肤浅,忽略了教学和实施方面更深层次的问题。

一些研究的结论是使用档案袋能取得积极的学习结果,比如提升反思能力(Kabilan&Khan,2012)、促进自我调节学习(Bolliger&Shepherd,2010)和提高关键的跨学科能力(Alexiou&Para⁃skeva,2015),然而这些研究结果几乎都存在一些局限:①以某一所大学持续时间不长的一次性实验为研究对象;②样本规模很小;③不是直接建立在实际学习结果的基础上,而是根据师生的看法推测档案袋的使用效果。

现有文献显示,要确保学习档案袋在高等教育机构中得到顺利和具有可持续性的实施,就必须确保充分的筹划和准备以及教职员工(包括教师和技术人员)和学习者持之以恒的努力,否则就可能出现乔伊斯等(Joyes,et al.,2010,p.493)所述的情况:“如同一场蛇与梯子的游戏,一开始发展迅速,但由于对(……)门槛概念理解不到位而可能遭遇重大挫折。”为了使这个领域的实践能跟上发展步伐,避免与“蛇”“狭路相逢”,本报告提出以下几条建议:

(1)在启动学习档案袋计划之前应该提供教学和技术培训(正式专业发展)。不能想当然地以为教师理解创建学习档案袋的相关过程,更不用说学生。档案袋是一种相对较新颖和复杂的教学法,而且会继续发展以应对不断变化的教育需求。克拉克和艾农(Clark&Eynon,2009,p.19)指出,由于没有一个统一的专业性组织,没有一套正式的最佳实践指南,学习档案袋在高等教育领域的使用“仍然只是一个运动,尚未形成一个领域”。因此,各教育机构有责任了解相关文献和互相学习,以便对学习档案袋的理论基础和具体实践(比如反思和自我调节学习)形成共识,并在这方面向教师提供更有针对性和连贯性的支持。教师也有责任善用这种支持,向学习者讲清楚这种工具的意义和创建过程的性质,开发能促进真正融合档案袋创建的课程计划、学习活动和教学方法。理想情况下,所有这一切应该在学习者正式使用档案袋之前完成。

(2)要明确档案袋的性质和首要任务。档案袋的首要任务是什么——这是它最重要的特点,这点在给它命名的时候应该体现出来。如果是为了支持终身学习,那么“学习档案袋”(而非“电子档案袋”)似乎是最贴切的术语。另外,如果高等教育机构引进学习档案袋的目的是培养T型而非I型毕业生,那么,应该重点强调培养宽泛的跨课程技能,换言之,必须指导学习者通过创建档案袋活动发展批判性思维和元认知技能。有研究者(Oliver,2013)认为可以通过重点把具体课程的学习结果、专业的目标和结果以及学校对毕业生素质的总体要求建设性地结合起来,取得更好的指导效果。如果首要任务是考核,那么应该考核这些品质,而不是档案袋的内容。这样一来,学习档案袋便能作为传统工具的补充,促进对专业知识的深度学习。如果把档案袋看作学习工具,而且这种方法的使用是过程驱动的,被当成发展T字“横杆”的催化剂,这也可能会舒缓过程导向和考核导向之间由来已久的矛盾。

(3)学习者应该“拥有”自己的档案袋。学习者应该能够自主选择把什么性质的作品存放在自己的档案袋里,如果可行的话,还应能够决定使用哪个平台创建档案袋。真正的主人翁意识能提升内部动机,使学习者更加投入到创建过程当中,营造更有意义的学习体验,达成培养自我指导的终身学习者这个大目标。同样的,主人翁意识也能促使学习者更有可能在离开学校之后继续使用和受惠于档案袋(Thibodeaux,et al.,2017)。不是说应该完全弃用指南和量规表,而是说这些东西应该着重于相关创建过程,允许学习者自主选择内容和格式等。

(4)技术平台应该为创建档案袋提供便利,而不应该成为障碍。如果机构决定使用某一个电子档案袋平台,则应该认识到需要向师生提供有关平台使用的培训和支持,这些活动应该是持续进行的,如果有必要还应该是个性化的。学界普遍错误地认为今天的大学生是“数字原住民”,因此能轻松使用学校指定的电子档案袋软件(Bennett,Maton,&Kervin,2008;Kirschner&DeBruyckere,2017)。在使用过程中分批介绍相关软件的功能可能会有助于缓解使用上的困难。但是,另一种方法效果可能更好,即允许学习者自己决定使用哪个平台创建档案袋,这点尤其适合培养自我调节终身学习者的目标。一句话,实施学习档案袋计划,首要考虑的应该是教学法,而不是技术。

我们根据现有文献的研究成果提出以上建议。但是,本文多处强调指出学习档案袋的研究迄今依然为数不多(以及我们对此的了解依然不足),显然有必要针对学习档案袋在高等教育中的应用进一步开展研究,特别是采用严谨方法、学习结果(比如成绩和可查证的能力)与关键利益相关者自我汇报的态度和看法形成三角互证的研究(Bryant&Chittum 2013;Rhodes,et al.,2014)。此类研究可以分析学习者的反思性文字,但是如果涉及掌握复杂能力,则还需要采用观察法。今后的研究也应该利用档案袋平台产生的学习分析数据,对档案袋的使用进行较长时间的跟踪,还应该继续探索缓解“学习”目的和“考核”目的这个矛盾的途径。以相关创建过程作为考核重点是否能缓解这个矛盾?是否一定要把两者严格区分开来?学习者是否应该在开头阶段只关注“学习”这个维度,后阶段才采用更能体现“展示”作用的方法?

最后,目前这个主题的研究涉及很多学习环境,档案袋的使用在很多方面尚未得到清楚界定,因此,艾布拉米和巴雷特(Abrami&Barrett,2005,p.9)有关采取“实施的忠实度测试”的呼吁至今仍有现实意义。此外,是否应该根据学习者类型的不同或学科的不同调整档案袋模式也是一个值得研究的问题。