精神运动警觉性任务在不同知觉负荷下的疲劳状态监测

2018-09-11刘振华胡思源

张 英 陈 晨 刘振华 胡思源

(北京师范大学心理学部,应用实验心理北京市重点实验室,心理学国家级实验教学示范中心(北京师范大学),北京 100875)

1 前言

疲劳是一种工作中和生活中司空见惯的现象,是由于过多的脑力、体力投入(Van Cutsem et al.,2017)或疾病(Raaf,Klerk,& Rijt,2013)造成的脑力或/和体力活动能力和有效性下降的心理生理状态(Phillips,2015;李峰等,2016),通常伴随着不舒服、想休息、动机下降的主观体验(Ishii,Tanaka,& Watanabe,2014)。疲劳已经被认为是危及职业安全的关键因素(Williamson et al.,2011),尤其是在飞机操控、高速列车驾驶等交通部门,疲劳很有可能造成致命伤害(Connor,2009;Ishii et al.,2014)。疲劳可以分为精神疲劳和体力疲劳(Ishii et al.,2014;Marcora,Staiano,& Manning,2009)。相对于有明显生理状态变化的体力疲劳,精神疲劳是指由长时间连续的认知活动或任务引起,涉及行为反应、注意、情绪、动机(Faber,Maurits,& Lorist,2012;Ishii et al.,2014;Marcora et al.,2009;Van Cutsem et al.,2017)等多个维度的心理状态变化。精神疲劳对客观行为的影响先于主观报告(Hockey,2013),所以从客观行为指标上对精神疲劳进行有效监测具有重要的理论价值和应用意义。本研究旨在针对具体认知任务,从客观行为上对被试的精神疲劳状态的变化进行监测,细致分析不同任务水平下的精神疲劳状态对行为表现的影响。

精神疲劳对行为表现的影响主要表现为执行控制能力降低,警觉水平下降,以及加工速度减缓等方面。已有研究表明,精神疲劳导致注意切换的灵活性(Lorist et al.,2000)和最优计划(Van der Linden,Frese,& Meijman,2003)等自上而下控制能力的降低(Lorist,2008)。精神疲劳从不同方面影响被试的注意水平,导致被试对干扰刺激的忽视(Csathó,Van Der Linden,Hernádi,Buzás,& Kalmár,2012)、无关信息的抑制(Faber et al.,2012)、局部特征的加工(Van der Linden & Eling,2006)等能力显著下降。精神疲劳也导致警觉下降(Mackworth,1948),观察者在枯燥无趣,没有挑战(比如,雷达信号监测、汽车驾驶)的任务中,警觉水平随着时间的增加而降低,导致对目标刺激的敏感性下降,客观行为上表现为完成任务的反应时变慢和错误率上升(See,Howe,Warm,& Dember,1995)。

疲劳对行为的影响与任务状态有关。有研究者按照任务负荷水平不同,将疲劳状态区分为源于认知负荷超载产生的主动疲劳(active fatigue)和源于认知负荷不足引起的被动疲劳(passive fatigue)(Desmond & Hancock,2001)。有研究表明,与复杂任务相比,简单任务更受精神疲劳影响(Guo,Chen,Zhang,Pan,& Wu,2016;Thomson,Besner,& Smilek,2013)。但也有研究发现,在高需求的认知任务中,被试完成任务的错误比例随着疲劳增加而显著升高,低认知需求任务中却不受影响(Haga,Shinoda,& Kokubun,2002;Helton & Russell,2011)。精神疲劳对客观行为不一致的影响,除了任务水平的差异,可能还源于用于疲劳检测的任务特征所致。选择能够多维度地衡量心理和生理状态变化、综合反映疲劳效应的行为任务是研究精神疲劳对行为影响的关键。

精神运动警觉性任务(Psychomotor Vigilance Task,简称PVT)(Dinges & Powell,1985)是一种广泛应用于测量被试注意状态、唤醒水平、警觉变化的行为测试任务,该测试主要通过对突显信号的及时响应的检测,评估持续注意能力。通过考察其不同指标变化,可以从生理和心理的不同维度反映疲劳对行为的影响(Dorrian et al.,2005)。测试中常用的行为指标主要有以下四个:(1)最快10%反应时是行为表现中最优表现,反映被试的警觉水平变化(Drummond et al.,2005)。(2)注意忽视是指对刺激响应的延时,反映被试的唤醒水平变化(Dorrian,Rogers,& Dinges,2005;Jung et al.,2011)。(3)平均反应时,测查的是持续任务时间效应,反映认知控制水平变化。(4)最慢10%反应时主要包括忽视范围内的响应时间,反映个体注意水平的变化(Dinges & Powell,1985;Drummond et al.,2005;Lim & Dinges,2008)。 PVT任务具有操作简单,学习效应小,受个体差异影响小,能够很好地减少甚至消除被试间被试内差异等优点(Dinges et al.,1997)。测试的信效度高:注意忽视的重测信度的组内相关系数高达0.89(Dorrian et al.,2005);对睡眠剥夺(Basner et al.,2008)、兴奋药剂(Walsh,Randazzo,Stone,& Schweitzer,2004)、任务参数(Buckley,Helton,Innes,Dalrymple-Alford,& Jones,2016)等研究反应灵敏。

前人关于精神疲劳对行为表现影响不尽一致的结果,可能源于不同的疲劳引发任务和疲劳探测任务。本研究采用相同的疲劳引发任务,设置不同的负荷水平,同时利用PVT任务的特点,采用双任务范式(Matthews & Davies,2001),在引发疲劳的同时探测被试的疲劳状态。测查不同任务负荷水平是否能够引起不同的疲劳状态,并且通过对PVT任务不同指标的测量,考察不同疲劳状态对行为表现的影响。预期在不同任务水平下,被试都能达到主观疲劳体验,而不同的PVT任务指标可以反映不同任务水平下的疲劳状态。

2 方法

2.1 被试

北京师范大学 44名在校本科生和研究生参与了本实验,其中男生11名,女生33名。年龄范围17~30岁,平均年龄为21.38±2.49岁。实验前一晚平均睡眠时间为7.57±0.70小时,参加实验之前无明显睡眠不足,没有服用精神类药物,实验前4小时无咖啡因摄入。所有被试双眼视力或矫正视力正常,均为右利手。

2.2 仪器和材料

所有刺激材料都用17英寸清华纯平CRT显示器呈现,分辨率为1280×1024,刷新频率为85Hz。实验程序采用MATLAB Psychtoolbox-3(Brainard,1997)编制。

视觉搜索任务中,屏幕背景为黑色,刺激画面为7个白色小圆盘,圆盘中央有黑色大写英文字母。白色小圆盘位置为围绕中心的13个等距圆盘中的7个随机位置,小圆盘视角大小为1.5°,距离屏幕中央视角为5°。字母分别为目标字母:F或J,非目标字母:A C G S V Z O,字母大小为1.35°。精神运动警觉性任务中,刺激为呈现在屏幕中央的红色注视框内不断变化的黄色数字,内容为从数字呈现开始计算的当前毫秒数。注视框大小为2.13°×0.98°,数字大小为0.6°。疲劳自评等级为9,1为“完全不疲倦”,9为“极度疲倦”。

2.3 实验流程

实验采用2(任务:简单/复杂)×2(时间:两个阶段)混合设计。其中,任务为被试间变量,时间为被试内变量。因变量为被试对目标刺激的反应时、正确率和疲劳自评报告值。

图1 实验流程图

实验流程示意图见图1。被试分为简单任务条件组和复杂任务条件组,每组除完成各自任务水平的视觉搜索任务之外,都需要完成相同的PVT任务。实验过程分为4个组块,每个组块10分钟。在每个组块内,视觉搜索任务和PVT任务分布随机,各有70试次,整个实验包括搜索任务和PVT任务各280试次。每个组块前后均记录一次被试主观疲劳程度报告。取第一和第四组块的PVT任务作为初始阶段和末尾阶段数据进行分析。被试眼睛距离屏幕65cm。在正式实验之前均有练习。

图2 单个试次示意图a)视觉搜索任务;b)PVT任务

视觉搜索任务(如图2a)中,每个试次开始时,屏幕中央呈现一个红色注视框作为注视点,呈现时间为随机1~6s,随后在直径为10°的虚拟圆形的圆周上随机呈现7个白色小圆盘,500ms后在白色小圆盘内呈现搜索字母序列。在简单任务条件下,目标字母(F或J)随机呈现在7个圆圈中任意一个,其余圆圈内为非目标字母O。在复杂任务条件下,目标字母(F或J)与非目标字母A C G S V Z随机呈现在7个白色小圆盘内。当目标字母为F时,被试按F键反应,当目标字母为J时,被试按J 键反应,按键后或5秒内未按键自动进入下一个试次。

PVT任务(如图2b)中,每个试次开始与搜索任务一致,都是红色注视框,呈现时间1~6s,一旦方框内有数字出现,要求被试尽快按空格键反应,数字为从数字呈现开始计算的当前毫秒数,被试按键后或5秒内未按键,自动进入下一个试次。

对被试的要求为:对随机出现的视觉搜索任务或者PVT任务准确并迅速做出反应。

2.4 数据获取及处理

3 结果分析

3.1 搜索任务的结果分析

表1 搜索任务反应时(均值±标准误) 单位:ms

除1名被试以外,所有被试视觉搜索任务平均正确率为95.70%,而该被试的正确率65.73%,位于3倍标准差以外,故未将其数据纳入分析,后续数据分析包含43名被试。

对视觉搜索任务反应时(见表1)的重复测量方差分析显示:搜索任务难度主效应显著(F(1,41)=24.55,p<0.001,η2=0.38),被试完成简单任务反应速度显著快于完成复杂的字母搜索任务,说明本研究对任务水平的操作有效,两种任务存在显著的难易差异。时间主效应显著(F(1,41)=43.27,p<0.001,η2=0.51),任务持续时间越长,被试反应越快,说明存在显著的练习效应;任务和时间的交互作用边缘显著(F(1,41)=4.02,p=0.052)。为了进一步确认不同任务水平条件下,不同阶段的搜索任务是否存在差异,做配对样本t检验结果显示:各负荷任务条件下,初始阶段平均反应时都显著高于末尾阶段,其统计值分别为:低负荷任务(t(21)=3.35,p=0.003,Cohen’sd=0.75);高负荷任务(t(20)=5.79,p<0.001,Cohen’sd=1.29)结果表明,不同负荷条件下,都存在显著的练习效应。

3.2 自评疲劳程度的结果分析

表2 疲劳自评报告值(均值±标准误)

本研究通过疲劳自评报告测查长时间完成不同水平任务是否都能引起被试的疲劳。由表2可知,不管是简单任务还是复杂任务,末尾阶段的疲劳自评值都有显著增加。对主观报告疲劳程度进行重复测量方差分析显示:时间主效应显著(F(1,41)=115.09,p<0.001,η2=0.74),说明通过持续长时间的任务确实引起被试的疲劳状态。任务主效应不显著(F(1,41)=0.29,p=0.59),即在不同任务负荷水平下,被试主观报告的疲劳程度没有差异。交互作用也不显著(F(1,41)=0.01,p=0.92)。

3.3 PVT任务下的结果分析

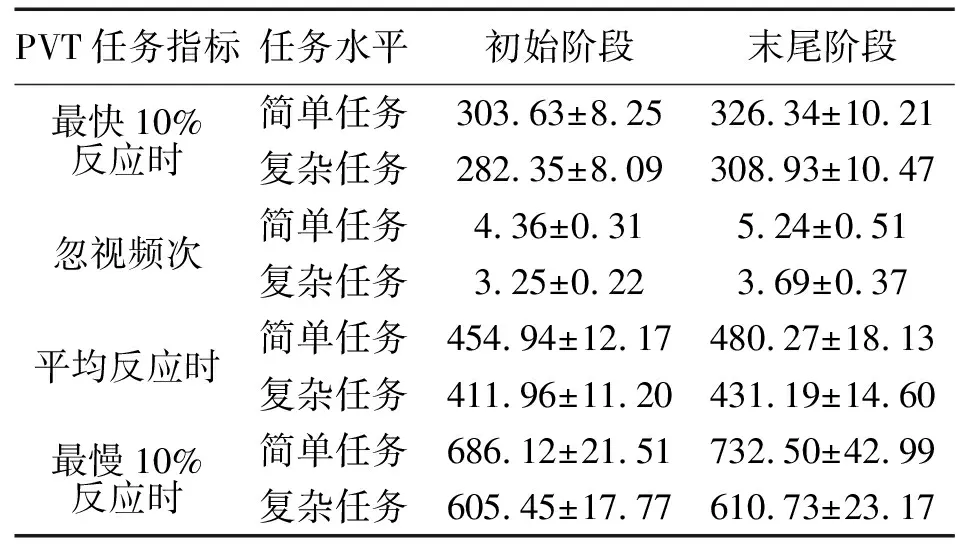

为了进一步探讨不同任务水平造成的疲劳状态是否存在差异,对PVT不同指标进行了分析。选取初始阶段和末尾阶段最快10%反应时、注意忽视频次、平均反应时、最慢10%反应时进行比较(见表3)。

表3 PVT各指标各任务水平下变化情况(均值±标准误)

注:最快10%反应时、平均反应时、最慢10%反应时单位:ms

对最快10%反应时做重复测量方差分析结果显示(见图3(a)):时间主效应显著(F(1,41)=16.30,p<0.001,η2=0.28),最快反应时随着任务时间的增加而增加;任务主效应不显著(F(1,41)=2.74,p=0.11);交互作用也不显著(F(1,41)=0.098,p=0.75)。为了进一步确认各任务水平不同阶段是否存在差异,将各任务水平不同阶段进行了配对t检验。结果发现,在各任务水平下,最快10%反应时在末尾阶段都显著大于初始阶段。其统计值分别为,简单任务条件下(t(21)=-2.48,p=0.017,d=0.53);复杂任务条件下(t(20)=-3.31,p=0.0028,d=0.72)。结果表明,与被试主观疲劳体验一致,各任务水平下,被试的最快反应时间都随着疲劳的增加而变慢。

对注意忽视频次做重复测量方差分析,该指标测量的是对刺激反应的延时。结果显示(见图3(b)),不同阶段的时间主效应显著(F(1,41)=4.76,p=0.039,η2=0.10),注意忽视频次随着任务持续时间的增加而增加。 任务主效应显著(F(1,41)=9.61,p=0.003,η2=0.19),简单任务条件的注意忽视频次显著高于复杂任务条件的注意忽视频次。交互作用不显著(F(1,41)=0.54,p=0.47)。为了比较各任务水平在不同阶段是否存在差异,进一步做配对样本t检验发现,在简单任务条件下,初始阶段与末尾阶段注意忽视频次存在显著差异(t(21)=-2.18,p=0.041,Cohen’sd=0.48);而在复杂条件下,初始阶段与末尾阶段注意忽视频次没有显著差异(t(20)=-1.18,p=0.23)。结果表明,注意忽视频次在简单任务条件下显著大于复杂任务,并随着任务持续时间的增加而增加,而在复杂任务条件下,注意忽视频次不受任务持续时间的影响。

图3 PVT任务各指标在不同任务水平和实验阶段的平均值注:(a)最快10%反应时;(b)注意忽视频次;(c)平均反应时;(d)最慢10%反应时。误差线表示标准误。图中*p<0.05,**p<0.01。

对平均反应时做重复测量方差分析(见图3(c)),结果发现,任务主效应显著(F(1,41)=6.30,p=0.017,η2=0.13),与复杂任务相比,简单任务条件下PVT平均反应时更大。时间主效应显著(F(1,41)=6.37,p=0.017,η2=0.14),平均反应时随着任务持续时间的增加而变长,交互效应不显著(F(1,41)=0.12,p=0.73)。配对样本t检验显示,在各任务条件下,初始阶段与末尾阶段的平均反应时均存在差异趋势(复杂任务条件下:t(20)=-1.83,p=0.082;简单任务条件下:t(21)=-1.79,p=0.087)。结果表明,平均反应时可能是一个较为综合的指标,既体现了一定的疲劳效应,也体现了任务水平的差异。

对最慢10%反应时均值做重复测量方差分析(见图3(d)),结果发现,任务主效应显著(F(1,41)=7.62,p=0.0089,η2=0.16),与复杂任务相比,简单任务条件下最慢10%反应时更大。时间主效应不显著(F(1,41)=2.43,p=0.13);交互效应不显著(F(1,41)=1.54,p=0.22)。为了进一步考察各任务水平在不同阶段的处理情况,将各任务水平不同阶段进行配对样本t检验,结果发现,各任务水平条件下,最慢10%反应时在不同阶段均没有显著差异(简单任务条件下:t(21)=-1.58,p=0.13;复杂任务下:t(20)=-0.37,p=0.72)。结果表明,最慢10%反应时不能直接反映被试的主观疲劳感受,但受到任务水平的显著影响。

为了探究PVT任务各指标与各任务水平的主观疲劳程度的关系,考察了末尾阶段与初始阶段PVT任务各指标差值和被试主观疲劳自评差值的相关。结果发现,在简单任务条件下,主观疲劳差值与PVT任务各指标的差值都不相关(p>0.10)。而在复杂条件下,疲劳差值与其他四个指标的差值都显著相关,其统计值分别为:与最快10%反应时(r(19)=0.44,p=0.046);与注意忽视频次(r(19)=0.45,p=0.032);与平均反应时(r(19)=0.59,p=0.0047);与最慢10%反应时(r(19)=0.52,p=0.019)。结果表明,在复杂任务条件下,主观疲劳程度的增加与PVT任务各指标的变化显著相关,但在简单任务条件下均不相关。说明在本研究的实验条件下,被试的主观疲劳评价与复杂任务下的疲劳程度更相关。复杂任务下的疲劳可能主要源于主动疲劳,如认知资源的消耗,主观疲劳评定可能主要也体现了这种疲劳状态。

4 讨论

本研究发现,不同任务负荷条件下,PVT任务的不同指标可以反映不同的精神疲劳状态。在各任务水平下,最快10%反应时与被试的主观疲劳体验基本一致,随着任务持续时间的增加而增加,不受任务水平影响。以往研究发现,PVT任务中最优表现的最快10%反应时取决于持续注意网络和运动系统皮层的激活,最快10%反应时反映被试的持续注意水平(Drummond et al.,2005),或称警觉注意水平(Langner & Eickhoff,2013)。与认知负荷相关的资源消耗论和精神缺失理论,是解释警觉下降的两大主流理论(Thomson,Besner,& Smilek,2015)。前者认为警觉下降是由于有限的注意资源消耗所致,任务需求越高,资源消耗越大,可用资源越少,脑力资源的消耗导致认知负荷超载(Smit,Eling,& Coenen,2004;Warm,Parasuraman,& Matthews,2008),最终导致警觉显著下降(Smit et al.,2004);而精神缺失理论则认为单调无趣的警觉任务造成任务参与者对任务的脱离,行为上表现为对目标刺激的忽视,从而导致行为绩效降低(Ralph,Onderwater,Thomson,& Smilek,2017)。在本研究中的两种任务水平可能正好对应了这两种解释,简单搜索任务下由于单调无趣的任务引起对目标刺激的忽视,复杂搜索任务下由于资源的消耗引起认知负荷超载,他们都造成了警觉性下降,反映为疲劳水平上升。最快10%反应时对由不同任务水平引起的疲劳效应都表现出较高的敏感性。

对于注意忽视频次指标,虽然任务难度和时间过程的交互作用不显著,但进一步比较发现,仅在简单任务条件下,注意忽视频次随着任务持续时间增加而增加,在复杂任务条件下无此效应。该结果支持精神缺失理论,低认知负荷和低唤醒水平导致行为绩效下降(Jackson,Kleitman,& Aidman,2014)。任务难度增加有助于提高个体唤醒程度(Ralph et al.,2017),降低任务难度可能增加微睡眠的发生(Buckley et al.,2016)。注意忽视指标可能更多反映的是微睡眠频次。在简单任务条件下,视觉搜索任务中分心物更少,认知负荷更低,个体唤醒程度也更低,从而增加了“微睡眠”的发生。与复杂任务比较,简单任务条件下的注意忽视频次更多。因此,PVT的注意忽视频次指标可以很好地反映简单任务条件下的疲劳体验。

平均反应时是完成一个阶段任务的平均反应时间,因此,最快10%反应、最慢10%反应,以及注意忽视频次等信息都会在平均反应时上有所体现,是一个较为综合的指标。有研究表明,平均反应时的变化可能与大脑激活的整体状态变化有关(Drummond et al.,2005;Honn,Riedy,& Grant,2015;Lim & Dinges,2008;Mehta & Parasuraman,2014;Phillips,2015;Wascher et al.,2014)。本研究发现,平均反应时随主观疲劳增加而增加,并且不同知觉负荷条件下存在显著差异。平均反应时是较好的反映任务水平差异和疲劳状态差异的综合指标。

本研究发现,简单任务条件下PVT最慢10%反应时均值显著高于复杂任务,不存在持续任务时间效应,交互效应也不显著。有研究发现,最慢10%反应时可能与任务脱离和非注意状态相关(Drummond et al.,2005)。在简单任务条件下,低唤醒水平也势必导致个体的非注意状态增加,以及任务脱离时间增加。最慢10%反应时均值可能只是反映出任务水平差异,不能很好地体现疲劳效应。

在复杂任务条件下,PVT任务的多个指标与主观报告疲劳程度显著相关,而在简单任务条件下,PVT任务各指标与主观报告疲劳程度都不相关。可能表明,主观疲劳报告更多的是反映认知资源消耗引起的主动疲劳,与复杂任务下的疲劳状态更为一致。而简单任务下的疲劳更多的是反映个体的唤醒程度、动机水平等造成的注意忽视,所以两者之间的相关性较小。

5 结论

PVT任务对不同精神疲劳状态反应灵敏。最快10%反应时与被试主观疲劳报告反应一致,可能更多体现被试的主动疲劳状态;注意忽视频次可能更多反映唤醒水平不足引起的被动疲劳状态;平均反应时是任务水平差异和疲劳效应的综合反映;最慢10%反应时主要反映了任务水平差异。