下扬子区页岩气地震勘探数据采集方法探析

2018-09-11赵智勇武磊彬

赵智勇,武磊彬

(安徽省煤田地质局物探测量队,安徽 宿州 234000)

地震勘探是解决页岩气开采的有效手段,而高品质的地震勘探数据采集原始资料是这项技术的基础。

某地区下扬子古生界地层发育三套优质泥页岩:下寒武统黄柏岭组(∈1h)、上奥陶统五峰组(O3w)—下志留统高家边组(S1g)及二叠系孤峰组(P1g)+龙潭组(P2l)+大隆组(P2d)。通过对该区有机地球化学分析、储层物性分析、含气性分析等综合评价推测出P50概率条件下本区二叠系孤峰组(P1g)+龙潭组(P2l)+大隆组(P2d)页岩气远景资源量为8477.96×108m3,同时通过对其他地层分区中的各个盆地进行参数赋值评价,认为本区所在盆地是区内二叠系和志留系泥页岩目的层页岩气勘探的最有力区带之一,其中页岩气地质资源占某省页岩气总资源量的10%,由此可见在本区进行地震勘探是非常有必要的。

本文以本区为例,基于本区域地质特点,通过对野外采集技术难点分析,研究山地页岩气地震采集中的激发、接收、观测系统和采集质量保证措施等各个环节采取相应的技术措施,同时也将对本区页岩气的赋存特征等资料做相应的资料搜集和研究。

1 本区地表条件研究

本区地势为东南高西北低,南部为低山丘陵地貌,受华夏系构造控制,断裂、褶曲发育,地势高峻,群峰峙立,断层崖分布较多。

本区地表出露地层较多,主要有第四系、白垩系、三叠系、志留系、寒武系等地层,其中,在工作区西南部地区可见奥陶系和寒武系地层,在工作区中南部地区有大量志留系地层出露,而在工作区东南部一带揭露有二叠系大隆组和龙潭组地层目的层。从工作区的地表揭露和地层结构来看,地层相对稳定,二叠系目的层的煤系地层发育较好,区内具备较好的页岩气勘查工作条件。

本区内复杂的地表地震地质条件对数据采集的接收和激发造成了较大的影响。针对本区地表条件所发现的难点,将在本区测线上布设低速带调查点60个,每条线上调查点间距为2km。

2 地震采集激发参数认证与实验

本区南部大部分地段为基岩出露区,需采取特殊措施(沙泥袋或土坯等)埋置;茂密的植被影响了检波器的铺设,降低了检波器与大地耦合效果,记录有效信号能量弱,背景干扰较重;地表相对高差大增加了检波器组合铺设难度,不能有效地压制干扰波。水系发育,对检波器埋置、防水性能要求高,同时需配备压电检波器或防水检波器等,尽可能避免无谓丢道;局部地段地层倾角较大,不利于反射波的接收。

因此为了提高子波的激发能量和信噪比,拓宽子波的绝对频宽,是保证野外采集质量的重要环节。

2.1 激发层位

激发层位尽可能选择在高速层(潜水面或致密岩层)以下激发。

激发深度要选在潜水面(或高速层)以下3~5m处,可以增强有效波的能量。

2.2 激发药量

在一定范围内,激发能量随着药量的增加而增加,但当药量增加到一定程度后,振幅和能量不再增加,一般称这个药量为饱和药量。药量的大小影响着激发子波的振幅和频率。小药量激发虽然主频较高,但随着传播距离的变大,深层的反射信号变弱,不能有效提高深层反射波的信噪比。大药量可增强低频的深层反射信号,同时对深层高频的弱信号也有一定的作用,但仅靠增大药量来提升高频,其效果是有限的,而且低频成分的幅值要比高频的幅值增加得多,导致激发子波的主频降低,分辨率下降。

在不同的岩性中,同一药量的激发效果也不一样,砂泥岩激发效果较好,灰岩激发效果较差。综合分析本区目的层埋藏较深,主要目标地质体反射能量较弱,且采用的观测系统排列较长,应采用相对适中的药量激发。

2.3 激发参数实验

根据工作区踏勘情况,分析地质图、地形图等以往地质资料,在代表性地段布置几个试验点,其中有1个考核试验点。试验点根据炮点激发岩性区别,分别对应河滩流砂质地层、泥质地层、砂泥质地层、基岩出露地层做井深试验、药量试验和组合激发试验。

本文采用田口方法对切削参数进行分析优化。田口方法(Taguchi method)是由日本田口玄一博士(Genichi Taguchi)根据统计学原理和方法创立的一种实验方法。借助田口方法,工程人员可以通过最少的实验次数,快速获取最佳的参数组合,从而大幅减少实验次数,降低实验成本。田口方法的两大工具为正交试验和信噪比(S/N)。根据期望目标,信噪比分别具有不同的表达形式,如式(3)~式(5)所示:

3 地震采集接收参数认证与实验

3.1 检波器类型认证

由于测区地表为灰岩出露及第四系覆盖,且大部分目的层埋藏较深,资料信噪比较低,适合使用多个模拟检波器组合接收,既可以大大提高各深度范围内反射波的信噪比,也可以压制各种不规则、随机干扰。考虑到区内水系发育,根据实际需要使用防水检波器与压电检波器。

对于模拟检波器来说,影响地震检波器性能的主要参数有自然频率、阻尼系数、灵敏度等,其中检波器自然频率是不同型号检波器最大区别。

自然频率是指在没有外加振荡扰动力的情况下,系统的振荡或振动频率。检波器的幅频响应表现为高通滤波器的特征。当自然频率低时,接收低频信号的能力强,高频信号并不受影响。

3.2 组内高差认证

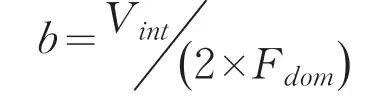

地形起伏因素造成的组内高差,直接影响到同一道内检波器接收到的反射波的同相叠加效果,会损害有效波的高频成分,同一道内的组合高差大小必须以保护所要求的频率为原则,引起的时差应小于优势频率的1/4周期。即:

从上面公式可以看出,ΔH与V成正比,与fp成反比。保护有效波的频率越高,允许组合高差就越小。另外,在保护地震波优势频率确定的情况下,表层速度越高,允许组内高差就越大。

3.3 组合方式认证

山地地震采集干扰波非常发育,表现在干扰波类型多、能量强,尤其是陡峭山体带来的侧面干扰及次生干扰更强,影响范围大。野外采用组合的方法很难压制,野外组合的目的主要体现在压制环境噪声方面,因此组合图形以小组合为主。

3.4 采集参数选择

本区地震波主频一般在20~40Hz之间,频宽在8~80Hz之间。因此为保留低频信号成分,拓宽资料频带,本次施工选用自然频率为10Hz的检波器。

根据本区的实际情况,为保证同一道内检波器接收到的反射波的同相叠加效果,根据上述公式,在该区保护有效波的最高频率为80Hz,低降速层速度按V=800m/s计算,则允许组内高差为:

考虑本区表层速度变化较大,拟定本区检波器组合高差限制在1m以内,以保证同道的叠加效果。

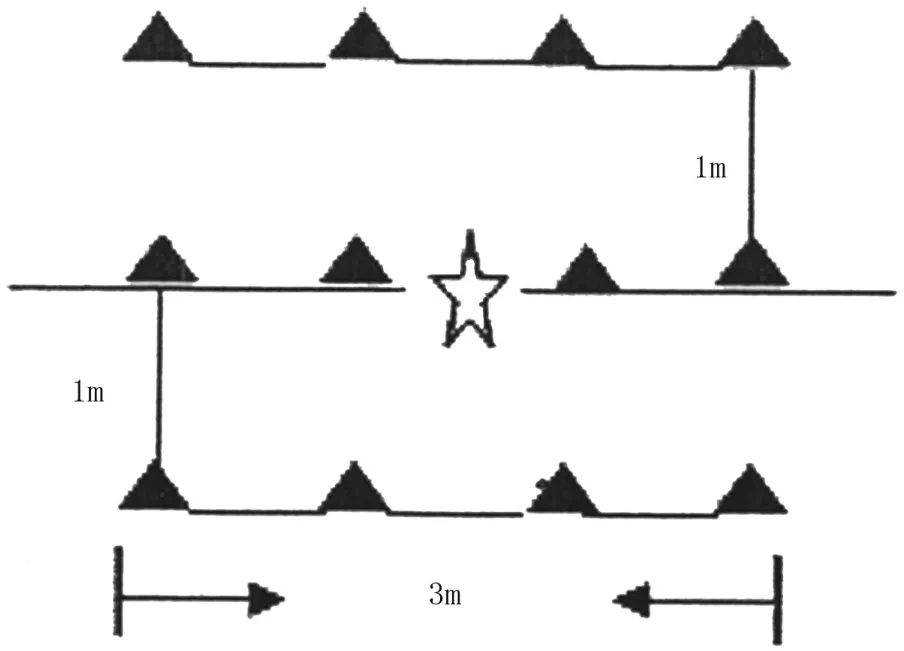

根据以往的施工经验及邻区施工参数,本次施工采用12个检波器面积组合,组内距1m,组合基距Lx=3m,Ly=2m;检波器组合中心对准测量桩号,组内高差不大于1m。部分区域无法按照正常组合埋置检波器,采用等比例缩小的方式埋置(见图1)。

4 地震采集观测系统认证与试验

采集参数设计准确与否直接关系到勘探工作的成败。地表结构、地貌特征、勘探目的层深度、已知地质资料、地质任务是论证观测系统及采集参数的关键。由于本区构造复杂,在已知地震及地质资料的基础上建立相应的地质模型,利用设计软件进行射线追踪及波场模拟等方法论证。

4.1 道距

为保证各面元叠加的反射信息满足本次采集的技术要求,CMP点距大小应满足以下2个方面:

图1 检波器组合方式示意图

(1)满足偏移成像时不产生偏移噪音,即满足最高无混叠频率法则,依据公式:

(2)依据保证良好横向分辨率面元边长的经验公式:

通过计算得出道距优化选择参数,为保证目的层能够获得高品质资料,建议道距选择20m。

4.2 最大炮检距

山区地层倾角较大,煤层埋藏深浅不一,且还存在逆掩推覆构造,导致射线路径比较复杂。因此,在兼顾浅层有效波的同时,应保证选取足够大的炮检距接收深层的地震信号。

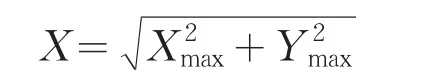

最大炮检距为:

式中:Xmax——纵向最大炮检距,m;

Ymax——横向最大炮检距,m。

4.3 覆盖次数

覆盖次数的选择应能充分压制干扰(次生干扰、随机噪音和环境噪音等)、增加目的层的反射能量,从而提高资料的信噪比,拓宽优势频率。

4.4 观测系统参数试验

为验证观测系统参数选择和设计施工方案的合理性,确保按采集参数生产所获剖面能满足地质任务要求,避免盲目生产,本区进行段试验。

在某一条地震测线上采用点试验确定的激发、接收参数和设计施工方案进行段试验,段试验满覆盖长度不小于4km。段试验观测系统:5990-10-20-10-5990;道距20m,最小偏移距10m,炮间距40m,接收道数600道,满覆盖次数150次。

及时对段试验资料进行处理,分别做150次、120次、100次、80次、60次覆盖叠加效果对比,通过不同覆盖次数的资料对比,确定适合本区的观测系统、验证点试验所确定的激发接收参数。所获时间剖面能够保证采集数据的质量时,即可得到正确的野外数据采集参数。

5 结论

通过对页岩气区域进行地震勘探,可获得较为可靠的地质资料,为下一步页岩气的开发利用提供有效的依据。