机场净空保护技术分析与探讨

2018-09-10贾超云

贾超云

摘 要:本文分别从机场障碍物限制面、飞行程序、目视航段面、起飞性能、最低雷达引导高度等方面分析了障碍物对航空器运行的影响,提出在機场净空保护中应按照“综合多种因素取其严”的原则,并建议有条件的机场制作机场净空保护一体化图,促进城市建设和机场运行的协调发展。

关键词:机场净空;障碍物限制面;飞行程序;目视航段面;起飞性能;最低雷达引导高度

中图分类号:P285;V351 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2018)19-0113-03

Analysis and Discussion on Aerodrome Clearance Protection Technology

JIA Chaoyun

(Henan Zhengzhou Xinzheng International Airport Co., Ltd.,Zhengzhou Henan 451161)

Abstract: In this paper, the impacts of obstacle on aircraft operations in aerodrome obstacle limitation surfaces, flight procedure, visual segment surface, takeoff performances, minimum radar vector altitude had been analysed. Taking the strictest principle of multiple factors in aerodrome clearance protection had been revealed. It was desirable to manufacture integrated diagram of aerodrome clearance protection for the coordinated development of urban construction as well as airport operation.

Keywords: airport clearance;obstacle limits;flight procedures;visual section;takeoff performance;minimum radar guidance height

1 机场净空保护的重要性

机场净空保护,主要是对机场及其周边的建/构筑物等可能影响飞行安全的物体高度进行控制,从而为航空器运行创造一个安全、适航的环境。其是航空运输安全的重要组成部分,事关民航事业的健康发展、航空器的飞行安全及人民群众生命财产安全,责任重大。据统计,民用航空器在起飞、爬升、进近和着陆阶段的事故率占总事故率的77.7%,这其中相当一部分事故与机场周边的障碍物有关[1]。鉴于机场净空保护的重要性,民航主管部门将净空管理作为机场运行安全保障能力综合评价指标体系三大“一票否决类指标”之一,良好的机场净空环境也成为提升机场容量的必备条件。

2 机场净空保护需要考虑的主要因素

长久以来,机场净空保护一般只考虑机场障碍物限制面(即附件14面)因素。然而,在机场实际运行过程中,很有可能存在机场飞行程序限高低于附件14面限高的情况。也就是说,虽然某个障碍物没有超过附件14面限高,但却超过了飞行程序,特别是下滑台不工作等非精密进近飞行程序的限高。这样,该障碍物就会对航空器运行产生严重影响,造成极大的飞行安全隐患。因此,机场净空保护不应只考虑附件14面,而应综合考虑机场飞行程序、目视航段面、起飞性能、最低雷达引导高度及导航台电磁环境等因素。

2.1 障碍物限制面

障碍物限制面由《国际民用航空公约》附件14《机场》规定,因此也称附件14面,其包括锥形面、内水平面、进近面、内进近面、过渡面、内过渡面、复飞面及起飞爬升面[2]。障碍物限制面的技术参数是固定的,因此只要跑道及其两端标高确定下来,该跑道的障碍物限制面对其范围内的各个位置的限制高度也就确定下来。当一个机场规划有多条跑道时,应该按照现有跑道及规划中的跑道,分别确定每条跑道的障碍物限制面,其相互重叠部分按较严格的要求进行控制。按照有关要求,对于已建成运行的机场,原则上不得以航行研究和评估报告突破障碍物限制面要求。

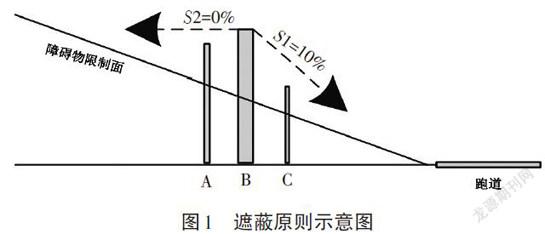

当然,并不是所有超过机场障碍物限制面的物体都必须拆降或搬迁。当符合遮蔽原则时,经有关主管部门批准后,可以不认为是障碍物。遮蔽原则是指,当物体被现有不能搬迁的障碍物所遮蔽,自该障碍物顶点向跑道相反方向为一水平面,向跑道方向为向下1∶10的平面,任何在这两个平面以下的物体,即为被该不可搬迁的障碍物所遮蔽。遮蔽原则的应用应经航行部门研究认可[3]。遮蔽原则示意图如图1所示。图1中的物体A、B、C均突破了障碍物限制面,B为不可搬迁的物体,物体A位于远离跑道方向且低于水平面,物体C位于靠近跑道方向且低于10%斜面,按照遮蔽原则,物体A、C均可被物体B遮蔽。

对于机场障碍物限制面范围以外、机场周边55km范围以内的区域,当物体高出地面30m且高出机场标高150m时,应当认为是障碍物,除非经专门的航行研究表明其不会对航空器运行构成危害。

2.2 机场飞行程序

运输机场飞行程序主要为仪表飞行程序,仪表飞行程序是航空器在机场区域内根据飞行仪表对障碍物保持规定的超障余度所进行的一系列预定的机动飞行。根据不同的飞行阶段,飞行程序可分为离场程序、进场程序和进近程序。

2.2.1 离场程序。离场程序以起飞跑道的离场末端(Departure End of the Runway,DER)为起点。离场程序保护区从DER开始,起始宽度300m,两侧分别按15°向外扩张,直到规定的距离。离场保护区采用障碍物鉴别面(Obstacle Identification Surface,OIS)来评估障碍物,该面从DER上空5m开始,按照2.5%的上升梯度向飞行方向取量,DER的标高为跑道末端或净空道末端的标高中的较高者[4]。

2.2.2 进场程序。进场程序是航空器从航线飞行阶段飞至起始进近定位点(Initial Approach Fixed,IAF)的飞行路径。在该航段,最小超障余度(Minimal Obstacle Clearance,MOC)为300m,进场程序净空限制高度为飞机飞行高度减去300m。

2.2.3 进近程序。进近程序从IAF开始,可分为起始进近航段、中间进近航段、最后进近航段以及复飞航段。起始进近航段从IAF开始至中间进近定位点(Intermediate Fix,IF),该航段主区MOC为300m,起始进近程序净空限制高度为飞机飞行高度减去300m。中间进近航段从IF至最后进近定位点(Finial Approach Fix,FAF),该航段主区MOC为150m,中间进近程序净空限制高度为飞机飞行高度减去150m。若该航段飞机处于平飞状态,则该中间进近程序净空限制高度为FAF(或IF)高度减去150m。

进近航段从FAF开始,至复飞点(Missed Approach Point,MAPt)结束。按照最后航段所使用的导航设备及其精度不同,进近程序又可分为非精密进近、精密进近和类精密进近。非精密进近程序的最后进近航段,只有水平方向的引导,没有垂直方向的引导,该航段主区MOC为75m,副区MOC由75m线性减小至0。目前,国内运行的非精密进近程序主要有4种,分别是NDB(Non-Directional Beacon, NDB)进近程序、VOR(Very High Frequency Omni Directional Radio Range, VOR)进近程序、RNP APCH(Required Navigation Performance Approach,RNP APCH)进近的LNAV(Lateral Navigation, LNAV)程序和ILS(Instrument Landing System,ILS)/DME(Distance Measuring Equipment,DME)进近时下滑台不工作程序[5]。精密进近程序的最后进近航段既能提供水平方向的引导,又能提供垂直方向的引导。目前,国内运行的精密进近程序主要为ILS/DME进近程序。精密进近程序最后进近航段的障碍物评估方法主要有3种,分别是基本ILS面、OAS(Obstacle Assessment Surface, OAS)面和CRM(Collision Risk Model,CRM)碰撞模型,其中主要使用OAS面评估。类精密进近主要是指RNP APCH进近中的VNAV(Vertical Navigation, VNAV)程序,其水平方向采用衛星定位引导,垂直方向采用气压引导。这种进近方式的净空限制高度计算应依据国际民航组织最新版的8168文件。

复飞航段从MAPt开始,到航空器爬升到可以作另一次进近,或回到指定的等待航线,或重新开始航线飞行的高度为止。复飞程序可分为非精密进近复飞和精密进近复飞。非精密进近复飞通常包括复飞起始阶段、复飞中间阶段和复飞最后阶段。精密进近复飞即ILS/DME进近复飞,净空限制高度计算采用OAS面评价。此外,还应考虑目视盘旋进近程序。目视盘旋进近的MOC为:A、B类飞机90m,C、D类飞机120m,E类飞机150m。目视盘旋进近程序净空限高为该机型最低下降高度(Minimum Descent Altitude,MDA)减去对应的MOC。

2.3 目视航段面

除考虑上述因素外,在做障碍物净空评估时还应考虑目视航段面(Visual Segment Surface,VSS),且障碍物不得穿透目视航段面。目视航段面的范围如下:在水平范围上,对于由航向台或类似于航向台的设施提供侧向引导、最后进近航迹对准跑道中线的程序,基准宽度等于附件14面中规定的内进近面宽度,起始于跑道入口前60m,沿跑道中线延长线平行向外延伸,终止于达到超障高(Obstacle Clearance Height,OCH)的位置。在垂直方向上,目视航段面起始于跑道入口高度,坡度是公布的进近程序角减去1.12°。如果目视航段面被穿透,除非进行了航行研究,否则该进近程序不得公布。航行研究后的弥补措施可能包括提高下降梯度/角度,或跑道入口内移。在评估VSS时,可不考虑低于入口之上15m的障碍物。临时移动障碍物,如在跑道等待位置等待的航空器是允许的[4]。

2.4 起飞性能

当分析机场周边障碍物对机场运行影响时,还应考虑飞机起飞性能。通过对不同机型特别是大型货机起飞性能进行分析,可以得出障碍物对飞机最大起飞重量(Maximum Take-off Weight,MTOW)的影响,进而得出对飞机载量的影响。若该障碍物符合障碍物限制面及飞行程序净空限高要求,但影响了飞机起飞性能,则势必会造成飞机不能满载起飞,影响航空公司的经济效益。一般来讲,若物体不突破起飞航径区1.2%的限制高度,通常不会对起飞性能产生影响。在实际净空保护中,若按照1.2%的梯度执行有困难,建议最高不要突破1.6%梯度,同时要在机场障碍物A型图中将突破1.2%的障碍物公布出来,以便于航空公司做性能分析使用。

2.5 最低雷达引导高度

最低雷达引导高度(Minimum Radar Vector Altitude,MVA)是空中交通管制员实施雷达引导航空器运行的最低高度,但不包括精密进近雷达进近程序所规定的最低高度。通常,最低雷达引导高度的MOC为300m,在高原和山区MOC为600m。因此,最低雷达引导高度的净空限高为各个雷达引导扇区高度减去MOC。

3 结语

机场净空保护需要考虑的技术因素复杂多样,为防止遗漏,可以采取“检查单”的方式将影响净空高度的因素逐一列举出来,分别计算各个因素的净空限制高度,按照“综合多种因素取其严”的原则确定最终净空限制高度。另外,鉴于机场净空保护涉及专业多、覆盖范围广、影响程度大,建议有条件的机场可以制作机场净空一体化图,将涉及机场净空保护的各个技术因素都融合进来,经有关部门批准后报地方政府,实现民航运输和城市建设协调发展。

参考文献:

[1]王维.机场净空管理[M].北京:中国民航出版社,2008.

[2]国际民用航空组织.《国际民用航空公约》附件14《机场》[S].7版.2013.

[3]中国民用航空局.民用机场飞行区技术标准:MH 5001—2013[S].北京:民航出版社,2013.

[4]国际民航组织.航空器运行:第二卷 目视和仪表飞行程序设计[Z].6版.北京:国际民用航空组织,2014.

[5]杨姝,李俊龙,周心阳.基于飞行程序的机场净空保护分析[J].民航学报,2017(1):31-35.