低水头微喷带喷洒均匀度试验研究

2018-09-10王一博李道西杜微李彦彬雷宏军

王一博 李道西 杜微 李彦彬 雷宏军

摘要:为分析在低水头(1~5m)条件下工作水头和铺设长度对微喷带喷洒均匀度的影响,以国内常见的N45(折叠带宽45mm)单列斜5孔微喷带为研究对象,截取不同长度(20、40m)的试样,分析水量分布特征,采用克里斯琴森均匀系数评价喷洒均匀度。结果表明:N45微喷带在小于3m工作水头下,管带铺设长度不宜超过20m;在3~5m工作水头下,铺设长度不宜超过40m。铺设长度一定时,通过增大工作水头可以提高喷洒均匀度;工作水头一定时,通过减小铺设长度可以提高喷洒均匀度。

关键词:微喷带;低水头灌溉;喷洒均匀度;水量分布特征

中图分类号:S275

文献标志码:A

doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2018.07.032

微喷带是多孔出流薄壁塑料软管,出水小孔按一定规律组成节点并沿管长方向等距布设,未充水时呈扁平带状,充水时水流从管带上部的小孔喷出,受到空气阻力的作用而破碎成水滴,喷洒到地面形成湿润区。微喷带的特点是灌溉效果较好、投资成本低、出水小孔的流道短、易沉淀杂质而不易堵塞,并且可以折叠以便快速布置和回收再利用,因此在田间生产中应用广泛。

喷洒均匀度是指单位面积上水量分布的均匀程度,是衡量微喷带灌溉效果的重要指标之一,受工作水头、小孔的排布形式、管带的制造工艺、风向和风速等多种因素的影响。与喷灌的工作条件不同,微喷带并不适合在高水头下持续工作:①管壁在管内水压作用下受到牵拉,由于管带的材料强度有限,因此孔口和折痕处在高水头工作条件下容易发生破裂,影响使用寿命;②微喷带是薄壁软管,在高水头下容易因压力波动而产生较大扰动,对其喷洒范围和喷洒均匀度影响很大。在田间灌溉条件下,毛管处的水压一般较低,通过提高管带内水压力来提高喷洒均匀度较为困难,因此研究低水头下微喷带的喷洒均匀度对于提升微喷带灌溉效果很有必要。

本试验测量微喷带在低水头(1~5m)下的喷洒均匀度,通过对工作水头与沿管长方向喷洒均匀度间的关系进行研究,希望确定合适的参数使喷洒均匀度达到最佳,为微喷带管网的优化布置提供依据。

1试验方法

1.1试验设计

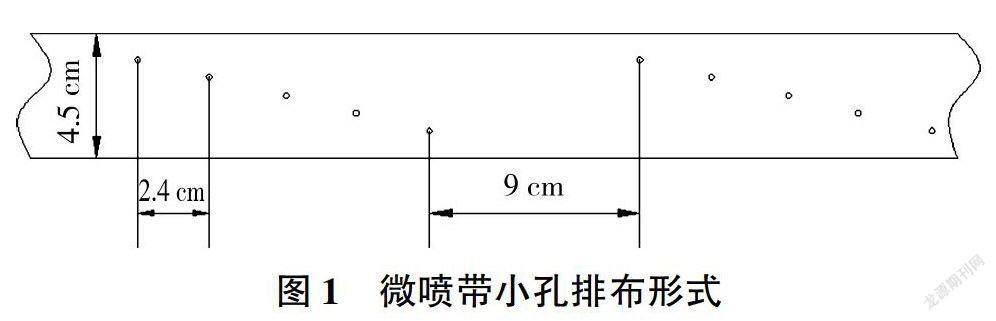

试验在华北水利水电大学农业高效用水实验室进行,场地平整,水源为市政自来水,无需过滤,供水压力稳定。首部枢纽组成从水源处依次为截止阀、调压阀、水表、精密压力表(精度为0.4级)。试验所用微喷带选用市场上销量较大的国内某品牌单列斜5孔微喷带,额定工作水头为5 m,折叠带宽45mm(N45),壁厚0.19mm,机械打孔,孔形为网形,孔径0.6mm,孔距一定,每10m管带节点数为54个,包含270个出水小孔。小孔排布形式见图l。本试验设置6个处理,见表1。

由于在单列斜5孔的小孔排布方式下微喷带两侧的喷洒范围对称,因此选取管带单侧喷洒湿润区为研究区域。微喷带水平放置在支架(高20cm)上,保持顺直,采用雨量筒(接水口直径140mm,高12cm)量测有效喷洒区域内的灌水强度。为了雨量筒布置方便,设计制作了辅助装置,在距离管带首尾两端5m处各布置一组塑料方格(规格为20cm×20cm×15cm),边缘距管带0.5m,每个小格有对应的编号,在小格内放置雨量筒,使雨量筒间距偏差控制在1 cm以内。每组方格对应6组完整的喷水节点,沿管长方向平行布置6行,在垂直管长方向根据测点在不同水头下的射程范围平行布置6~12列。试验装置平面布置见图2。

1.2参数测定及计算

由于微喷带在喷洒效果上接近喷灌,因此本研究采用喷灌工程中喷洒均匀度的试验和评价方法来确定微喷带的喷洒均匀度,选取克里斯琴森均匀系数CU( Christiansen UniformityCoefficient)为描述微喷带喷洒水量分布均匀程度的定量指标,在距管带首尾两端5m处各选取一段测量灌水强度并计算喷洒均匀度。

喷洒均匀度的测定步骤:打开阀门,待压力稳定后,调整并保持管带处于水平状态,在管带上覆盖防雨布,摆放集水格,放置雨量筒;迅速撤下防雨布并开始计时,试验时间为20min;停止计时并迅速盖上防雨布,关闭阀门,测量雨量筒中水的体积 。

按式(1)、式(2)计算灌水强度:式中:h为单个雨量筒的灌水强度,mm/h;V为一段时间内单个雨量筒收集的水量,mL;t为接水时间,min;A为雨量筒接水口的面积,mm^2;R为雨量筒接水口半径,mm。

若雨量筒对应的沿管长方向测得的灌水强度均低于0.13mm/h,则该列数据无效。剔除无效数据后,按式(3)计算湿润区的平均灌水强度:式中:h为湿润区平均灌水强度,mm/h;n为有效喷洒区域内雨量筒的个数;hi为湿润区内第i个雨量筒的灌水强度,mm/h。

按式(4)计算喷洒均匀度:式中:CU为克里斯琴森均匀系数,%。

2结果与分析

单列斜5孔微喷带的灌溉效果与喷灌相近,但喷洒特征与喷灌不同:当水流竖直向上喷射(即喷射角为90°)时,喷洒水滴在地面的分散程度较低,湿润区形状近似为网形;喷射角较小(70°,40°)时,喷洒水滴在垂直管长方向较为分散,湿润区形状近似为椭圆形。小孔喷射水流形成的湿润区相互搭接,沿管长方向形成带状湿润区。N45单列斜5孔微噴带相邻两个节点喷射水流形成的湿润区见图3。

2.1沿管长方向平均灌水强度变化

平均灌水强度表示湿润区单位时间内的平均降水深度,是计算喷洒均匀度的重要参数,也是确定灌水定额、制定灌溉制度的依据。从图4(a)可以看出,对于20m管长,在工作水头从1m增大到3m时,首端平均灌水强度由62.7mm/h减小到41.3mm/h,尾端平均灌水强度由44.8mm/h减小到37.2mm/h;工作水头从3m增大到5m时,首端平均灌水强度减小到40.8mm/h,尾端平均灌水强度减小到37.0mm/h。

从图4(b)可以看出,对于40m管长,在工作水头从1m增大到3m时,首端平均灌水强度由67.5mm/h减小到41.6mm/h,工作水头为1m时尾端水流射程过小,雨量筒未收集到水,尾端平均灌水强度为0;工作水头从3m增大到5m时,首端平均灌水强度减小到39.3mm/h,尾端平均灌水强度减小到33.1mm/h。

对比图4(a)和图4(b)可知,在6个处理中,40m管长在1m水头下首端平均灌水强度最大,为67.5mm/h,在5m水头下尾端平均灌水强度最小,为33.1mm/h。随着水头的增大,20m管长和40m管长的平均灌水强度的变化趋势相近:在工作水头从1m增大到3m时,首、尾平均灌水强度相差较大,首端变化幅度较大,而尾端变化幅度与首端相比较小;工作水头从3m增大到5m时,首、尾两端平均灌水强度相差较小且变化幅度显著减小。在各工作水头下,由于沿管长方向的流量和水压均减小,因此各试验处理首端的平均灌水强度均大于尾端的。

当工作水头为1m时,水流初速度较小,水流破碎程度低,水滴在地面的分散程度较低,所以湿润区面积较小,单位面积上收集到的水量较多,平均灌水强度较大;而在3m工作水头下,水流初速度大,水流破碎程度高,水滴在地面的分散程度较高,所以湿润区面积较大,單位面积上收集到的水量较少,平均灌水强度较小;工作水头增大到5m时,随着水流初速度增大,小孔出水量增加,尽管湿润区面积增大,但因空气阻力趋于一定,故破碎程度并无明显提高,水滴在地面的分散程度提高但并不显著,所以单位面积上收集到的水量略微减少,平均灌水强度略微减小。

在低水头下微喷带的平均灌水强度与湿润区面积及工作水头成负相关关系,湿润区面积及出水量与工作水头成正相关关系。为了保证微喷带有足够的喷洒面积和灌溉效果,工作水头不宜过小。

2.2沿管长方向喷洒均匀度变化

喷洒均匀度表示一段时间内在一定面积上各测点降水深度与平均值的偏差情况,反映了灌水器水力性能的优劣。由图5(a)可以看出,对于20m管长,工作水头从1m增大到3m时,首端喷洒均匀度由58.7%增大到66.2%,尾端均匀度由53.2%增大到65.8%,在3m水头下首、尾两端均匀度均大于65%且相差较小;工作水头从3m增大到5m时,首端喷洒均匀度增大到68.2%,而尾端喷洒均匀度减小到61.9%,主要原因是工作水头较大时管带前端的水头降低较快,影响了尾端的水量分布,同时不排除测量方法的影响。

由图5(b)可以看出,对于40m管长,在1m工作水头下,由于管带尾端水头较低,水流射程短,因此未形成有效喷洒湿润区,喷洒均匀度为0;工作水头从1m增大到3m时,首端喷洒均匀度由42.6%增大到59.2%,尾端喷洒均匀度由0增大到49.5%;工作水头从3m增大到5m时,首端喷洒均匀度增大到63.6%,尾端喷洒均匀度增大到56.1%。

对比图5(a)和图5(b)可知,随着工作水头的增加,20m管长和40m管长首端的喷洒均匀度增大且20m管长沿管长方向喷洒均匀度的变化幅度小于40m管长的;在相同水头下,40m管长的首、尾两端的喷洒均匀度均小于20m管长的,管带铺设长度越大,首、尾两端均匀度相差越大。

为了保证低水头下喷洒均匀度较高且首尾相差较小,微喷带不宜过长,铺设长度为20m时工作水头应在3~5m之间,铺设长度为40m时工作水头应在5m以上(由于超出了额定工作水头,因此在额定工作水头下铺设长度应小于40m)。综上所述,为优化管网布置、降低成本,需要保证足够的湿润区面积且沿管长方向喷洒均匀,为满足以上要求,微喷带在3~5m低水头下铺设长度为20m时灌溉效果最佳。

微喷带的管道既是输水管,也是灌水器,沿程水头损失和水量损耗均集中在管带上,孔径、孔形、管径、管壁厚度、材料张力、小孔排布方式等均会影响微喷带的水力性能,而且由于出水小孔的流道极短,水流雾化程度较低,因此微喷带的喷洒均匀度普遍不高,与喷灌工程要求的CU≥75%相差较大。试验所采用的喷灌工程中喷洒均匀度的测定方法并不能合理评价微喷带的灌溉效果,应结合地面偏差、制造参数、材料张力等因素对微喷带的水力性能进行综合分析。

3结论

微喷带在田间应用的最大优势在于其制造和推广成本远低于微灌和喷灌,可以快速布置和回收,同时能够达到喷洒灌溉的效果,确定合适的工作水头和铺设长度对提升管网的灌水均匀度有着重要意义。低水头下微喷带的喷洒均匀度受工作水头和铺设长度影响较大,通过调整工作水头和铺设长度可以提升微喷带的灌溉效果。

(1)为保证湿润区内喷洒均匀,N45微喷带在小于3m工作水头下,管带铺设长度不宜超过20m;在3~5m 工作水头下,铺设长度不宜超过40m。

(2)铺设长度一定时,通过增大工作 水头可以提高喷洒均匀度;工作水头一定时,通过减小铺设长度可以提高喷洒均匀度。

(3)与喷灌相比,微喷带的喷洒均匀度并不高。依据克里斯琴森均匀系数并不能准确评价微喷带的喷洒均匀度,应建立符合微喷带水力特性的喷洒均匀度评判标准。