昆仑山木孜塔格地区冰川发育水汽来源探讨

2018-09-07易朝路刘金花毋宇斌

孙 永 ,易朝路,刘金花 ,毋宇斌

1. 中国科学院青藏高原研究所 环境变化与地表过程重点实验室,北京 100101

2. 中国科学院大学,北京 100049

青藏高原平均海拔4000 m以上,是中纬度最大的冰川发育区。冰川的积累与发育来源于大气降水,大气降水又受大气环流控制,不同地区的大气降水来源不同(陈丽佳等,2012)。根据前人研究,青藏高原冰川发育的水汽主要来源于西风环流、印度季风和东南季风。张忠林等(2004)认为,以30°N 和100°E为界,中国西北部主要受西风环流影响,冰川发育的水汽主要源于西风环流,横断山脉以西,即30°N 以南和100°E 以西的区域,主要受印度季风控制,横断山脉以东区域受东亚季风控制,横断山脉、念青唐古拉和青藏高原东部地区受印度季风和东亚季风共同控制。

关于昆仑山和木孜塔格地区降水水汽来源的研究中,Yao et al(1996)对西昆仑山古里雅冰芯记录研究认为,古里雅地区冰川发育水汽来源与西风气流和西南季风波动有关。余武生等(2009)通过研究降水中δ18O 空间分布特征提出,35°N 一线附近的西昆仑山与唐古拉山进一步阻挡屏蔽西南季风,在空间上,是青藏高原一条重要的气候分界线。陈亚宁等(1985)提出木孜塔格地区降水水汽来自高空西风激流,少部分可能来自印度洋水汽,吴红波等(2013)也认为木孜塔格地区受西风带影响。虽有学者(陈亚宁等,1985;吴红波等,2013)认为木孜塔格地区受西风气流影响,但从Google Earth中观察发现木孜塔格地区位于西风气流背风坡的东坡和南坡冰川更为发育,导致该区冰川如此发育的水汽来源有待进一步分析。此外,木孜塔格地区位于青藏高原北部,高原北部冰川发育水汽是否全部来源于西风气流也需要进一步研究。

气温、降水和地形影响冰川发育,在特定的区域范围温度变化不大的前提下,冰川发育的地形学信息则可能在一定程度上反应降水状况,进而反应冰川发育水汽来源的有关信息。本文试图通过分析木孜塔格冰川发育的地形学特征,结合其周围气象站资料来探讨该地冰川发育的水汽来源问题。

1 研究区概况

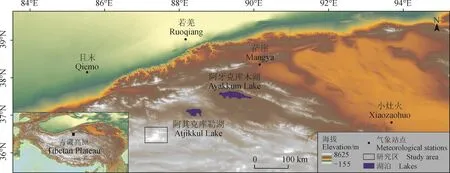

木孜塔格地区(36°16′1.459″ — 36°37′21.584″N、87°8′41.805″ — 87°39′43.056″E)位于青藏高原北部,北邻阿尔金山,西距古里雅冰帽约540 km,以南为羌塘高原。该区属中昆仑山,是昆仑山仅次于昆仑峰的第二大冰川分布区,也是昆仑山中部最大的冰川作用中心,山岭沿线海拔6000 m以上的山峰达30余座,峰岭平均海拔6200 m。主峰木孜塔格峰海拔6973 m(郭万钦等,2012)。这里冰川的积累区较为开阔平坦,多呈谷状分布,冰舌坡度平缓,利于冰川的发育。冰川补给以夏季降水为主且多为固态降水(施雅风,2005)。据中国第二次冰川编目(Guo et al,2014)中的数据统计,木孜塔格地区及其周围发育冰川有214条,冰川面积约662.8 km2。

图1 研究区位置与气象站点分布Fig.1 Location of study area and distribution of meteorological stations

2 研究方法

本文通过分析木孜塔格地区及其周围214条冰川的朝向、面积、坡度、长度和部分冰川物质平衡线高度等地形学特征,辅之以木孜塔格附近茫崖、小灶火、若羌和且末气象站资料来探讨木孜塔格地区冰川发育的水汽来源问题。利用ArcGIS 10.2提取地形特征信息,Origin Pro 2017和 Adobe Illustrator CC 2017辅助作图。

冰川的朝向(direction,D)是指冰川面对的方向(施雅风等,2000)。214条冰川朝向按照北(N,0°≤D < 22.5°,337.5°≤D < 360°),东北(NE,22.5°≤D < 67.5°),东(E,67.5°≤D < 112.5°),东南(SE,112.5°≤D < 157.5°),南(S,157.5°≤D <202.5°),西南(SW,202.5°≤D < 247.5°),西(W,247.5°≤D < 292.5°)和西北(NW,292.5°≤D < 337.5°)八个方位来统计。各方位上所有冰川的面积累加得到该方位冰川面积。本文统计的冰川坡度为某条冰川的平均坡度。文中所用到对冰川朝向、面积和坡度的统计数据来自中国第二次冰川编目(Guo et al,2014),冰川长度的统计数据来自Google Earth,利用Google Earth中添加路径功能,从每条冰川最高处冰川后壁(无后壁则从山脊线最高处算起)开始测量,沿冰川中部至冰川末端止。

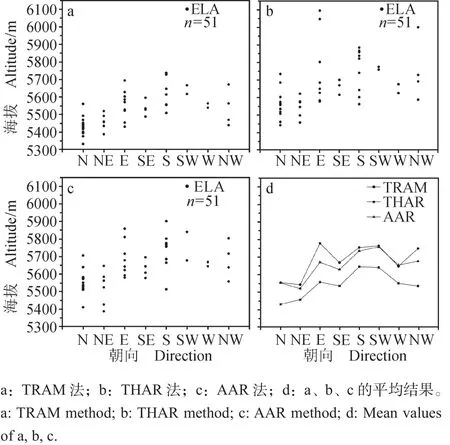

冰川物质平衡线高度(equilibrium line altitude,ELA)是指在非遮阴的平面上,一个平衡年内冰川物质的积累量和消融量正好相等点连线的海拔高度(或附加冰带下限的海拔高度)(鞠远江等,2004;谢自楚和刘朝海,2010),是冰川积累区和消融区分界线的海拔(崔航和王杰,2013)。冰川ELA与固态降水和大气温度存在密切的相关性(崔航和王杰,2013),而降水主要由输送的水汽形成,因此,研究该区ELA的数值变化对于研究该区冰川发育水汽来源有一定的参考意义。计算ELA的方法有多种,本文在计算该区ELA时,采用常用的Hofer法(terminal to ridgeline altitude method,TRAM)、末端至冰斗后壁比率法(toeto-headwall altitude ratio,THAR)和积累区面积比率法(accumulation area ratio,AAR),国内学者已总结其基本原理和计算方法(崔航和王杰,2013),计算的关键在于比例因子的取值。前人研 究 THAR 的 值 多介 于 0.3 — 0.8(Meierding,1982;Clark et al,1994),根据本区所处纬度位置和冰川发育特点,参考前人利用TRAM和THAR方法对中低纬度冰川ELA研究(Manley,1961;张威等,2008;Loibl et al,2014),本文在计算ELA时取TRAM和THAR的值为0.5。不同学者探索出AAR值不尽相同(Porter,1975;Aoki,1999;Kaser and Osmaston,2002), 而Kern and Lszlo(2010)认为,AAR取值和冰川面积呈对数关系,冰川面积在0.1 — 1 km2时,AAR 取 0.44 ± 0.07,面积在 1 — 4 km2时,AAR 取0.54 ± 0.07,而当冰川面积 > 4 km2时,AAR 取值为0.64 ± 0.04。本文利用AAR方法计算ELA时参考Kern and Lszlo(2010)的研究成果,将面积介于1 — 4 km2的冰川AAR值定为0.54,而面积大于4 km2的冰川AAR取值为0.64。鉴于研究区内部分冰川规模较小,本文在计算ELA时只计算长度大于平均值的冰川。根据前文统计214条冰川长度,求得平均长度约为1.65 km,长度大于平均值的冰川共有51条,其中N朝向14条,NE朝向6条,E朝向10条,SE朝向4条,S朝向9条,SW朝向2条,W朝向2条,NW朝向4条。各冰川最高点与最低点海拔取自中国第二次冰川编目数据集(Guo et al,2014),各冰川山脊线平均高度在ArcGIS 10.2中计算完成,而AAR法以30 m精度ASTER GDEM V2(数据来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台,http://www.gscloud.cn/)为基础,参照Pellitero et al(2015)提出的方法在ArcGIS 10.2中计算完成。

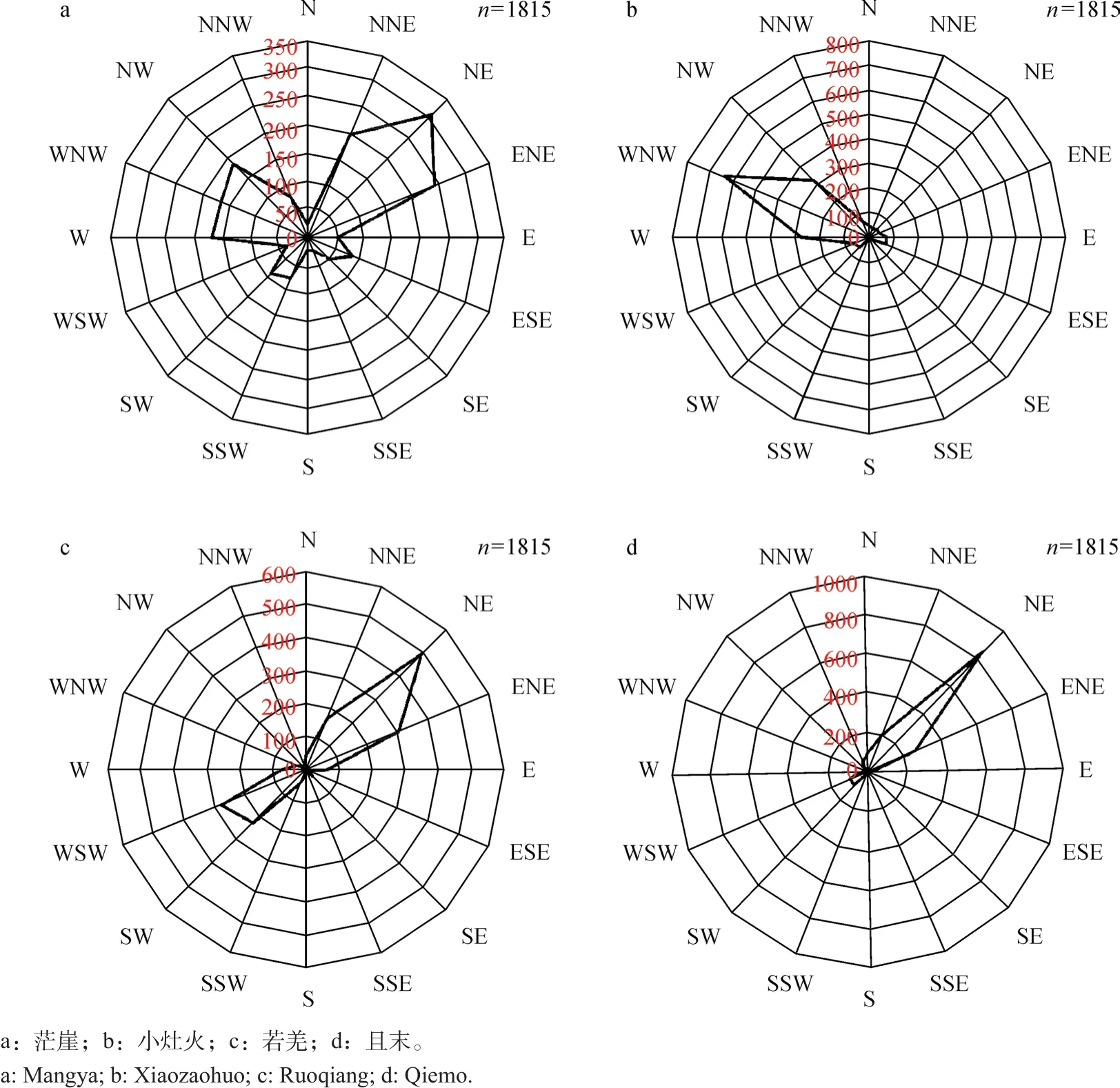

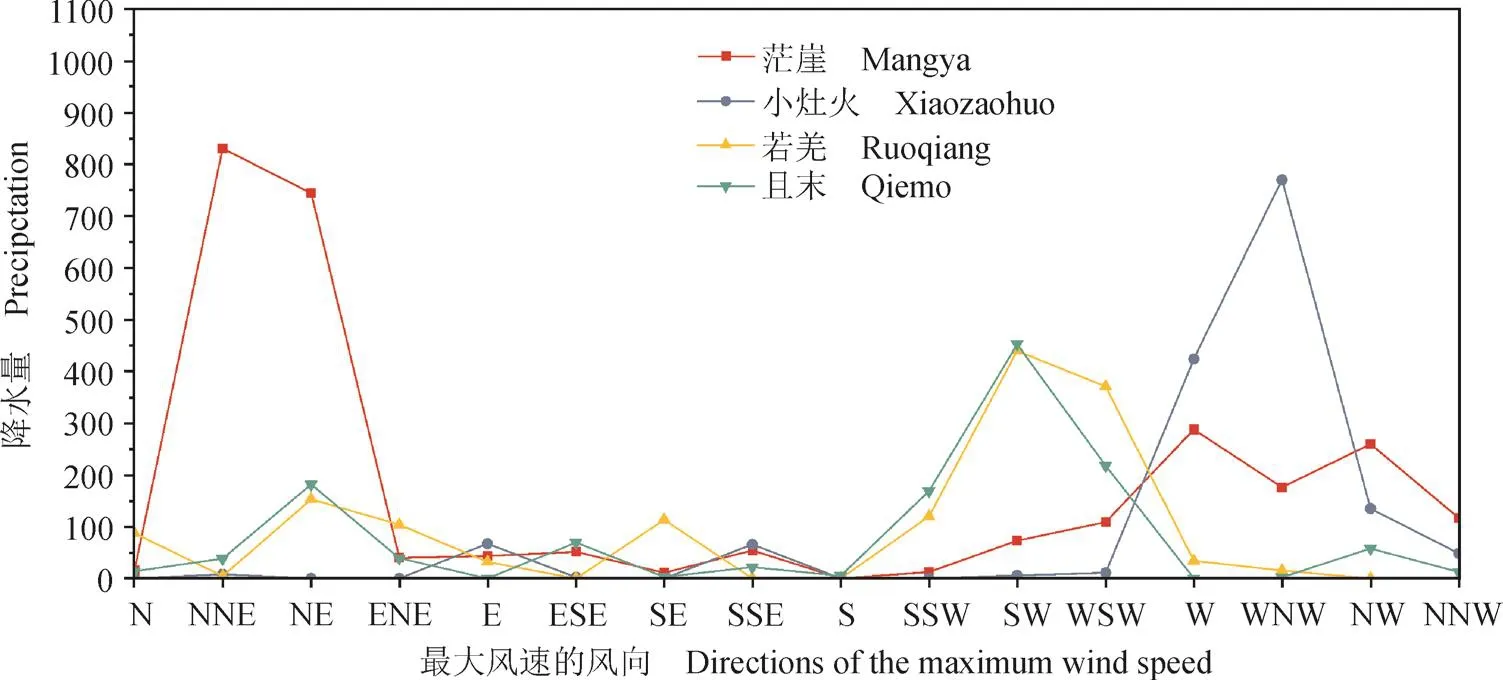

气象资料分析选取木孜塔格周边茫崖、小灶火、若羌和且末四个气象站2011 — 2015年有记载的1815天日最大风速的风向及其对应的日降水量资料(数据来源于国家气象科学数据共享服务平台,http://data.cma.cn/)。风向和降水量按中国气象数据网提供气象资料中16个方位分别统计,将风向相同的天数及其对应的日降水量分别累加后进行分析。

3 结果及分析

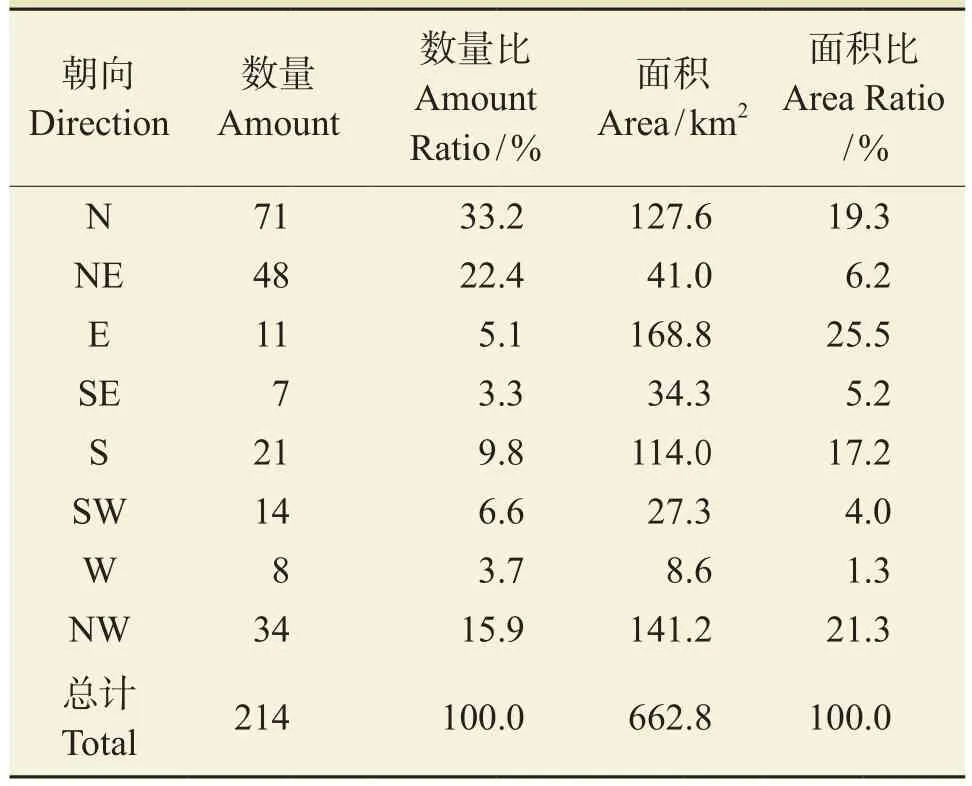

3.1 冰川朝向和面积

木孜塔格及其周边冰川数量和冰川面积统计见表1,据此分析,N朝向冰川数目最多,NE、W朝向冰川数目也较多,而E、SE和W朝向冰川数目较少。N、E、S和NW朝向冰川面积较大,W朝向冰川面积最小,只占总面积的1%。需要重点关注的一点是,E和S朝向冰川数目并不多,但其冰川面积占到了该区总面积的42%。

表1 木孜塔格冰川数量和冰川面积统计表Tab.1 Amount and area of glaciers in Muztagh

木孜塔格地区现代冰川广泛发育,统计的八个方位都有冰川发育,其中,N、NE和NW朝向冰川数目位居前三,分别占到了研究区冰川总数目的33.2%、22.4%、15.9%,其它朝向发育冰川数量则相对较少。统计各朝向冰川面积发现,N和NW朝向冰川面积合占该区冰川总面积的40.6%,但占比例最高的是E朝向的冰川,占该区冰川总面积比例达25.5%,另外,S朝向冰川面积也较大。

3.2 冰川长度

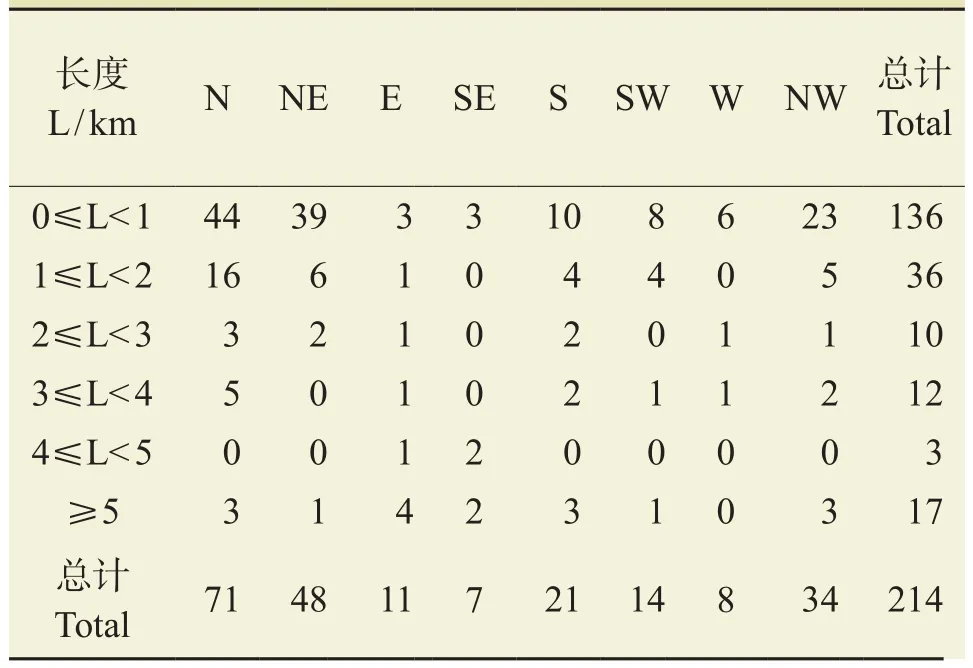

对各朝向冰川长度统计结果见表2,木孜塔格地区长度小于1 km的冰川有136条,占冰川总条数的63.6%。N、NE、SW、W和NW朝向冰川以长度< 1 km的小型冰川为主,E和SE朝向冰川以长度≥1 km为主。除W朝向冰川外,其它朝向都有长度≥5 km的冰川分布,尤其E朝向冰川长度≥5 km的冰川数量最多,且最大长度约16.7 km。

3.3 坡度

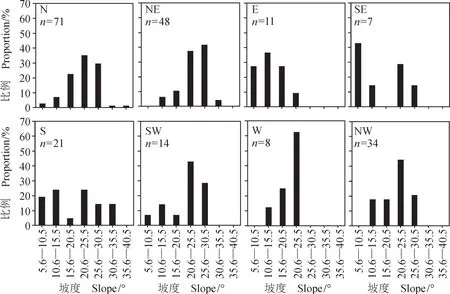

木孜塔格各坡向冰川坡度所占比例见图2。据图2分析,N朝向冰川平均坡度主要分布于15.6° — 30.5°,占 87.3%,平均坡度 20.6° — 25.5°所占比例最高,其次为 25.6° — 30.5°。NE 朝向冰川平均坡度介于20.6° — 30.5°比例占79.1%。E朝向90.9%的冰川平均坡度低于20.6°,且平均坡度均小于25.5°。SE和S朝向冰川平均坡度以15.6° — 20.5°为界线,上下各约占一半。SW朝向冰川平均坡度占比最高的为坡度20.6° — 25.5°,其次为25.6° — 30.5°,二者合占该朝向冰川总数的71.4%。W朝向冰川平均坡度介于10.6° — 25.5°,以 20.6° — 25.5°所占比例最大。NW 朝向冰川平均坡度最大值也为20.6° — 25.5°,但平均坡度25.6° — 30.5°部分占到 20.6%。

表2 各朝向冰川长度分布Tab.2 Length distribution of different aspect glaciers

3.4 冰川物质平衡线

本文利用TRAM、THAM和AAR方法计算出各朝向冰川ELA和每种方法各朝向冰川ELA累加后的平均值,结果见图3。根据TRAM的计算结果,N和NE朝向ELA较低,而S和SW朝向ELA较高,其中N朝向冰川ELA平均比S朝向低约214 m。THAR法求得ELA平均值比另两种方法得到的结果大,该方法求得E、S和SW朝向冰川ELA较高,而N和NE朝向冰川ELA相对较低,E朝向冰川ELA平均值最大,为5779 m,而最低的NE朝向仅5544 m,二者高差235 m。AAR法结果显示,S和SW朝向冰川ELA平均值相对较高,而N和NE朝向冰川ELA则相对较低,最高的S朝向和最低的NE朝向冰川ELA平均值相差237 m。

虽然上述三种方法计算的ELA结果不尽相同,但每一方法计算出的值变化趋势相似。通过计算和分析有代表性的51条冰川ELA平均值,S和SW朝向冰川ELA相对较高,N和NE朝向冰川相对较低,W和SE朝向冰川相对居中,E朝向冰川则因计算方法不同,ELA或最高或居中。

图2 各朝向冰川坡度分布Fig.2 Slope distribution of glaciers in different aspects

3.5 气象资料

茫崖、小灶火、若羌和且末四个气象站2011 — 2015年日最大风速的风向统计结果见图4,小灶火和且末气象站最大风速的风向较为集中,小灶火站最大风速的风向主要集中在WNW方向,而且末站统计最大风速的风向主要集中在NE方向。茫崖站最大风速的风向较为分散,NE、ENE和NNE三风向所占比例为41.2%,NW、WNW和W方向也占28.4%。若羌站最大风速的风向则主要分布于偏NE和偏SW方向。上述四气象站2011 — 2015年日最大风速的风向对应的累积降水见图5,茫崖和小灶火累积降水量和最大风速的风向分布较为一致,最大风速的风向频率较大的累积降水量较多。若羌站和且末站累积降水量随最大风速的方向变化趋势相似,最大风速的风向偏SW时,累积降水量相对较多。

图3 ELA计算结果Fig.3 Results of calculated ELA

4 讨论

木孜塔格及其周边发育冰川以N、NE和NW朝向为主,其它朝向发育冰川数量则相对较少,若仅考虑冰川朝向和数量与水汽补给的关系,这种现象或许说明该区域偏北方向、东北方向和西北方向水汽补给相对较多。

根据各朝向冰川长度的统计,偏西坡和偏北坡冰川长度以<1 km的小型冰川为主,E和SE朝向冰川以长度>1 km为主,若仅考虑冰川长度和水汽补给的关系,推测该区可能有偏东方向的水汽输入,为E、SE和S朝向大面积冰川发育提供条件。

通过分析各朝向冰川坡度,发现E朝向冰川坡度总体较其它朝向冰川坡度小,S和SE朝向也有42.8%和57%的冰川平均坡度在15.5°以下,而其它朝向冰川平均坡度以20.5° — 30.5°所占比例最大。因此,E、S和SE朝向冰川总体平均坡度更缓和,可能更适合大面积冰川发育,这或许也是E、S和SE朝向冰川发育数量较少但总面积较大的原因。

冰川ELA与固态降水和大气温度存在密切的相关性(崔航和王杰,2013),由前文对木孜塔格地区冰川ELA计算结果看,N、NE朝向冰川ELA值低于E、SE和S朝向,若仅考虑气温和降水与ELA的关系,N、NE朝向水热组合可能更有利于冰川发育。

从气象资料分析,木孜塔格以北及东北方向的且末、若羌和茫崖气象站最大风速的最大风频为NE,其中若羌和茫崖气象站也观测到NNE和ENE风向的极大风速,上述来自NE、NNE和ENE方向的气流吹向西南,可能影响到木孜塔格地区。小灶火气象站最大风速的风向集中分布在WNW、NW和W,受西风气流影响明显,木孜塔格又位于该站西偏北,可见木孜塔格地区很可能也会受到西风气流影响。

因此,木孜塔格地区北坡、西北坡和东北坡冰川数量相对较多,冰川面积相对较大,物质平衡线高度相对较低,但以小规模冰川为主,且冰川平均坡度相对较大。而东坡、东南坡和南坡冰川数量少但面积大,坡度相对缓和,物质平衡线高度相对较高。依据上述冰川发育的地形学特征推测,木孜塔格地区不仅受西风气流影响,还可能受到来自偏东方向气流的影响。气象站统计的2011 — 2015年最大风速的风向及其对应累积降水量表明,木孜塔格地区除受西风气流影响外,还可能受来自东北方向的气流影响。西风气流携带水汽到达木孜塔格地区时,受地形抬升作用在此成云致雨,为偏西坡冰川发育提供水汽来源。前文所述该区西北坡冰川发育地形学特征明显,但西坡冰川发育地形学特征并不明显。究其原因,昆仑山整体呈东西走向,木孜塔格位于昆仑山中部,西风环流所携带的水汽需翻越帕米尔高原和喀喇昆仑山到达昆仑山中部,其西部高原和高山的阻挡效应可能会降低西风气流对西坡冰川发育的影响,且由Google Earth看出研究区内主要山脊线大都呈西南 — 东北走向,这可能也是限制西坡冰川发育的一个因素。木孜塔格东北方向有阿其克库勒湖和阿牙克库木湖,在遥感影像图基础上算得上述两湖面积分别约为546 km2和998 km2,来自偏东北方向的风吹过湖泊后携带湖水蒸发水汽向西南至木孜塔格地区时受地形抬升作用,在木孜塔格地区形成降水,为偏北坡和偏东坡大面积冰川发育提供条件。

图4 最大风速风向玫瑰图Fig.4 Wind rose maps of the maximum wind speed

图5 2011—2015年最大风速的风向对应的降水量Fig.5 Correspondence between precipitation and the maximum wind speed from 2011 to 2015

前文分析了木孜塔格地区冰川发育的地形学特征,此外,光照和冰川区局部对流降水等也是影响冰川发育不可忽略的因素。从光照对冰川发育的影响来看,在其它条件相同的情况下,阴坡和阳坡可能因光照差异获取热量不同而发育不同规模的冰川,但木孜塔格地区主要山脊线大都呈西南 — 东北走向,阴坡和阳坡区分并不显著,这种地形特点降低了光照对该区冰川发育的影响程度。从冰川区局部对流降水对冰川发育影响的角度,冰川区在冷下垫面和高湿度场作用下引起冰川所在的高山区降水量增加(沈永平和梁红,2004),部分学者在天山乌鲁木齐河源1号冰川地区的实地观测研究也说明冰川的存在对冰川所在的高山区的降水有一定的贡献(张东启和周尚哲,2000;张东启,2012),但不同的地形特征、海拔高度、气象条件和冰川面积等因素都可能对贡献率产生影响,且贡献率的年际变化也可能不尽相同。木孜塔格地区的局部对流降水会促进该区冰川进一步发育,但其作用机制及冰川对本区降水的贡献率还需在对更大规模、更多数量的冰川区进行观测的基础上深入研究。

5 结论

本文通过对木孜塔格及其周围冰川发育的地形学特征和周边气象站气象资料统计和分析,得出以下结论:木孜塔格冰川发育水汽来源很可能主要来自两部分,一部分可能来自西风气流,主要为偏西北坡向冰川发育带来水汽;另一部分则可能来自偏东北方向的气流,主要为偏北和偏东坡向冰川发育带来水汽。

致谢:国家气象科学数据共享服务平台为本文提供气象数据,中国科学院青藏高原研究所余武生研究员和戴迪博士协助收集气象数据,中国科学院青藏高原研究所张骞博士在行文过程中提供帮助,审稿人对本文提出宝贵的修改意见,在此一并表示衷心的感谢。