北京城镇规划中绿地和水体增加对气象条件影响定量分析

2018-09-07王晓云王昕瑶李忠良曾宪宁

王晓云, 王昕瑶, 李忠良, 程 宸, 曾宪宁

(1.南京信息工程大学地理与遥感学院,江苏南京 210044; 2.中国华云气象科技集团公司,北京 100081;3.北京市气候中心,北京 100089)

人们对经济发展的一味追求,造成了城镇规模迅速扩张,建筑物群密度变大,工业生产快速发展,同时带来了许多环境问题[1-5],例如加剧了北京地区夏季高温及秋冬季节重霾污染问题[5-7]。随着城镇环境问题的突显,尊重自然、顺应自然的生态文明理念在规划中被提到了前所未有的高度。学者们研究发现,在城镇用地密集地区适当增加绿地和水体,对原本不良的城镇气象条件有明显改善趋势[8],因此在北京地区调整城镇用地布局,增加、恢复绿地和水体用地,改善北京城镇环境问题迫在眉睫。国务院在2005年通过了2004—2020年北京城市总体规划方案(下简称2020年北京总规),总规中在主城区减少城镇用地,退耕还林、还草,并建立绿化隔离带,完善多条楔形绿地,在永定河和温榆河进行恢复水体、扩宽河道,用绿地和水体分割原城区“摊大饼”式的城镇用地空间布局。北京地区已由原来的增量规划阶段转型进入存量规划阶段,要求提高城镇发展质量和优化城镇发展环境,达到人与生态的和谐发展,目标在2050年左右,北京将建设成为经济、社会、生态全面协调的可持续发展城市。

许多学者在过去城市气象的模拟中,利用数值模拟替换土地利用类型的方法对城镇用地和非城镇用地做敏感性试验,对比城镇用地改变带来的气象环境影响[9-11],例如王咏薇等利用区域边界层模式对小区、城市尺度的城市规划方案进行数值模拟,为城市总体规划提供依据[12]。在城镇规划定量指标方面,国家建设部自1992年开展“国家生态园林城市”创建,在标准处提出建成区道路广场用地中透水面积的比重、城市热岛效应程度等基本指标,王晓云等提出一套包含热岛强度、小风区面积、人体舒适度等的城镇规划大气环境影响定量评估指标[13-14],得到较为广泛应用。

目前在为规划提供科学依据的研究中,结合实际规划方案给出土地定量控制指标的研究仍然较少。因此,本研究在前期对2020年北京市城市总体规划中城市土地利用变化对气象环境影响研究的基础上,选取夏季晴天典型个例,采用天气研究与预测模型(weather research & forecasting model,WRF)中尺度数值模式,对北京市六环以内2010年现状土地利用及2020年北京市城市总体规划土地利用方案下的近地面气象场进行模拟,进一步分析绿地、水体等城市生态用地规划布局对城市地区近地面气象条件的影响,为北京地区城镇规划提供初步定量控制指标依据,为北京地区合理规划提供科学决策建议。

1 案例介绍及模拟设计

北京地处115.7°~117.4°E,39.4°~41.6°N之间,位于华北平原西北隅,三面环山,具有典型的北温带半湿润大陆性季风气候。2010年北京的城镇用地存在“摊大饼”的空间分布形式(图1-a),而在2020年北京总规中提出“抑制城中心发展,发展周边卫星城镇”,强调大规模绿地建设和旧城改造(图1-b)。对比2010年和2020年土地利用变化(图1-c),六环以内,土地利用类型无变化地区占58.0%,14.1%的用地变为城镇,24.3%的用地变为绿地,3.6%的用地变为水体。

本研究选取北京时间2011年7月8日20:00至10日00:00作为典型模拟个例,该时间段北京地区受到高压控制,天气晴朗,背景天气较为稳定,可以突出土地利用类型改变造成的局地气象环境变化。利用WRF模式,为实现高分辨率模拟,采取同一中心经纬度下的4重嵌套进行模拟,各嵌套区域如图2所示。试验案例中心经纬度为116.371°E、39.916°N,4重网格数分别为100×100、172×172、205×205、97×88,水平格距分别为18、6、2 km和666 m,其中最内层模拟区域(第4重网格范围)覆盖北京六环以内的中心城区(图2)。从2011年7月8日20:00(北京时)开始向后积分36 h,其中前 4 h 作为模式Spin-up时间,取积分后12~36 h作为典型个例模拟结果,积分时间步长为30 s,逐时输出模拟结果。气象初始场使用NCEP 1°×1°全球再分析资料,分别将2010年 30-meter Global Land Cover Dataset(http://www.globallandcover.com/Chinese/GLC30Download/download.aspx)中北京地区土地利用类型数据和2020年北京总规30 m土地利用类型数据替换了USGS中原始下垫面,分3组模拟试验,第4层嵌套下垫面数据选择USGS 30″、2010年北京30 m土地利用类型数据、2020北京总规30 m土地利用类型数据,试验名称分别为case-USGS、case-2010和case-2020。

利用模拟时间段内区域自动气象站观测数据与模拟试验结果进行统计检验(表1),可见将WRF模式原始下垫面更新为2010年北京30 m土地利用资料后,气象站所在地区的模拟结果与观测结果吻合度较高,2 m气温模拟结果与观测结果间的平均偏差由0.74 ℃减小为0.69 ℃,10 m风速模拟结果平均偏差由1.22 m/s减小至0.68 m/s,城市下垫面现状资料的更新可有效提高城市地区气象环境模拟效果。

2 结果与分析

2.1 六环内气象要素变化情况

对比case-USGS和case-2010模拟结果,近地面气温、风速、比湿的变化分布与土地利用类型变化分布基本一致,增加的大面积绿地,达到了较好的降温增湿作用。在永定河和温榆河地区的河道修复、水体增加,也对六环内地区有明显的增温增湿作用。绿地增加提升了主城区植被覆盖率,从而达到降温增湿的效果,下垫面粗糙度降低,造成风速增大,减小城市小风区面积[15-17]。

利用地理信息系统GIS工具分析WRF模式模拟结果,研究2020年北京总规中六环内土地利用变化与近地面气温、风速、比湿的变化关系,发现北京六环内实施2020年总规中的土地利用规划后,近地面平均气象要素均有改善趋势,说明在城镇化建设中,规划中植入的大量绿地建设平衡了新城快速发展可能带来的环境恶化现象,甚至有改善趋势,坚持了经济循环发展的理念。

表1 气象要素模拟值与观测数值验证统计

2.2 绿地增加对城市近地面气象条件的影响

2020年北京总规中城区绿化主要依托于绿化隔离带和楔形绿地,绿化隔离带控制中心城向外蔓延的生态屏障,楔形绿地连接中心城与外围地区,目标是建立与城市建设互补的生态廊道,美化城市景观,畅通城市风场,降低热岛效应。

选取六环内土地利用类型变为绿地的地区(约占总面积25%),统计绿地增加造成气温、风速和比湿变化,如表2所示。可见绿地增加使得六环内近地面日均气温降低0.81 ℃,日均风速增加0.43 m/s,日均比湿增加0.32 g/kg。对比 02:00—04:00与14:00—16:00时均值发现,2 m气温均值降幅在02:00—04:00较大,达0.61 ℃,10 m风速和2 m比湿恰好与气温相反,在14:00—16:00较大,风速增加 0.66 m/s,比湿增加0.55 g/kg。

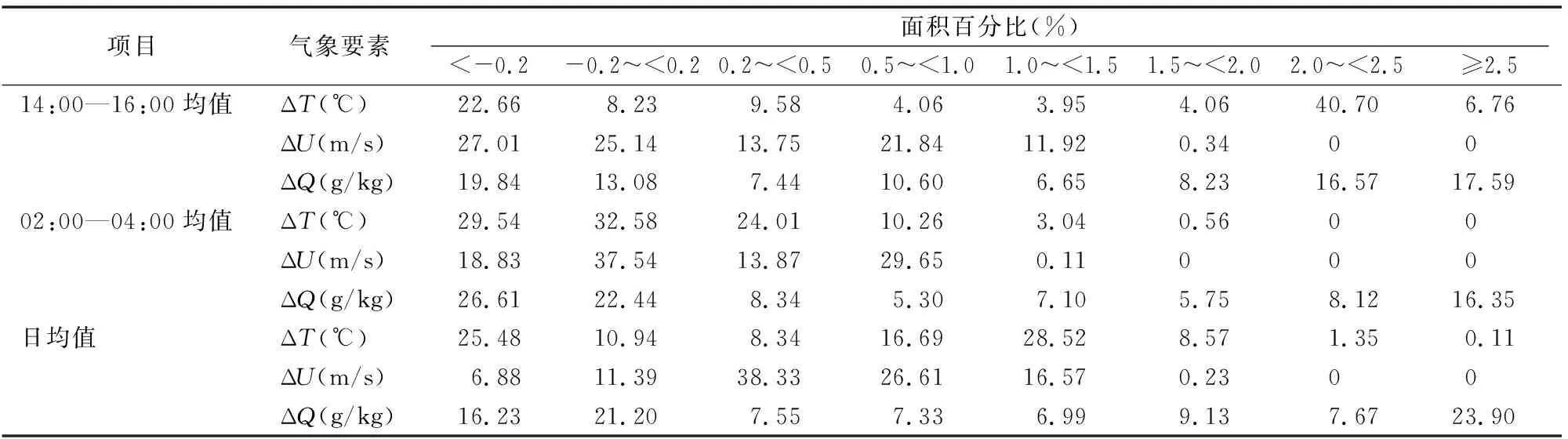

对绿地增加区域各气象要素不同变化幅度所占的面积百分比统计结果(表3)表明,在绿地增加地区近地面气温日均值降幅最大,六环内93%的绿地增加地区有降温趋势,其中大部分地区降幅在2.0 ℃以内,降幅在0.5~<2.0 ℃的地区占 67.90%。02:00—04:00绿地降温更为明显,降幅在 0.5~<1.5 ℃ 的地区占到56.22%。六环内绿地增加对近地面日均风速有所增加,平均增幅都在1.5 m/s内,14:00—16:00的增幅明显,增幅在0.5~<1.5 m/s以上的面积占54.70%。绿地增加对日均比湿有增加作用,至少69.42%的地区增幅在1 g/kg以内。 14:00—16:00的比湿增幅最大,增幅0.5~<1.5 g/kg的地区占58.34%。绿地增加地区近地面气温、风速、比湿都有明显的改善趋势,建议在规划主城区时适当增加绿地用地,有效改善城镇用地密集地区已形成的不良的局地城市环境。

表2 绿地用地增加地区2 m气温、10 m风速、2 m比湿的变化情况统计

注:ΔT为温度的变化,ΔU为风速的变化,ΔQ为比湿的变化。下同。

表3 绿地增加区域气象条件不同变化幅度面积百分比

注:面积百分比=ΔS/S变为草地×100%,ΔT=0 ℃处误差取±0.2。下同。

2.3 水体增加对城市近地面气象条件的影响

2020年北京总规六环附近水体中温榆河、永定河等作为排水河道,计划在现有基础上改善水质,增加河道用水,同时河道两侧绿化带宽达到100~200 m;对于中心城现有湖泊计划扩大水面,调蓄汛期洪水,调节城市小气候,改善城市景观。

选取六环内土地利用类型变为水体用地的地区(约占总面积4%),分析土地利用变化对近地面气温、风速、比湿的变化情况。统计水体用地增加造成气温、风速和比湿变化情况,如表4所示。可见六环内水体增加引起了近地面气象要素日变化,日平均气温降低0.49 ℃,风速增加0.13 m/s,比湿增加1.32 g/kg。对比02:00—04:00与14:00—16:00平均值,发现气温降幅、风速和比湿的增幅都在14:00—16:00较大, 气温降低2.25 ℃,风速增加1.33 m/s,比湿增加1.45 g/kg。

表4 水体恢复地区2 m气温、10 m风速、2 m比湿的变化情况统计

根据表5统计结果,在恢复水体、扩宽河道地区近地面气温日均值降幅最大,六环内63.58%的水体增加地区有降温趋势,其中大部分地区降幅在2 ℃以内,降幅在0.5~<1.5 ℃的地区占45.21%。14:00—16:00较02:00—04:00水体降温更为明显,降幅在1.5~<2.5 ℃的地区占到44.76%。六环内水体恢复对近地面日均风速有所增加,平均增幅都在 1.5 m/s 内。水体增加对日均比湿有明显增加作用,47.69%的地区增幅在1 g/kg及以上。14:00—16:00的比湿增幅最大,增幅大于等于1.5 g/kg的地区占42.39%。2020年北京总规中主城区水体增加、河道恢复,有效改善城镇用地密集的地区已形成的高温、干燥、小风的城市气象环境。

表5 水体恢复区域主要气象条件不同变化幅度面积百分比

2.4 绿地增加地区典型案例分析

南六环内城镇用地密集,在2020年北京总规中植入大片绿地,控制中心城向外扩张,所以选取南六环内的新增绿地作为典型案例进行分析。学者们通过敏感性试验发现,城市中绿地覆盖率越高,对局地气象条件改变越大;在有关绿地空间分布的研究中发现,同面积大小分散式绿地布局较集中式绿地对城市局地环境改善效果更好,且绿地占有率达到60%时,城市中热环境被打破[18],但结合实际案例研究绿地对城市气象条件影响的定量分析较少。因此,本研究结合南六环土地利用变化情况(图3),讨论2020年北京总规中相同绿地增长率下集中式和分散式绿地布局对气象条件的影响差异,及选择3.5 km×3.5 km检测窗口截取绿地增幅不同区域样本(蓝框),分析绿地增长率与近地面气温、风速、比湿的变化间关系。

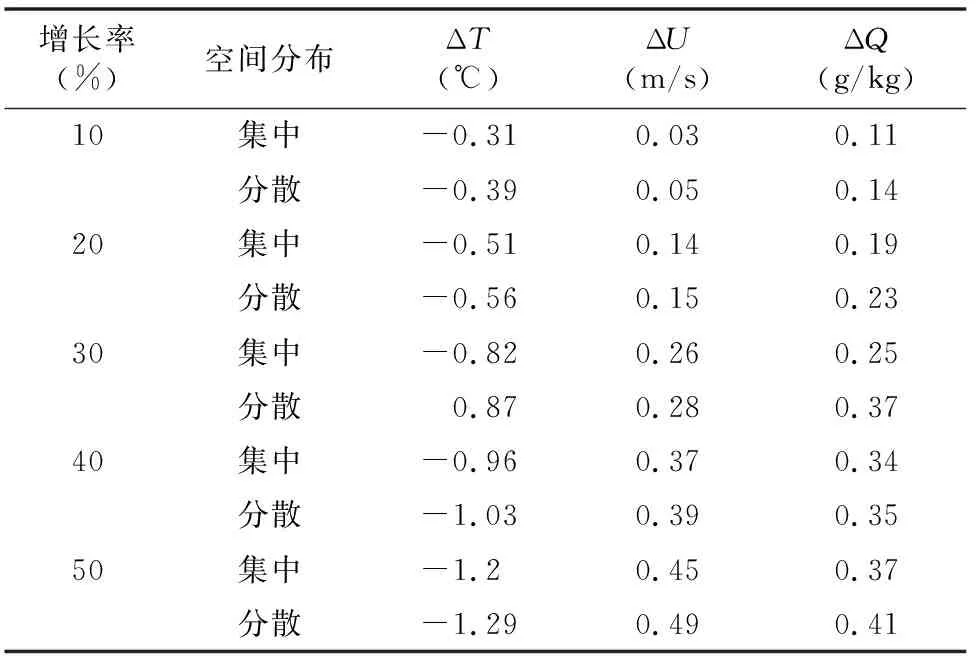

结合南六环土地利用变化情况,根据表6统计结果得出,2020年北京总规中相同面积分散式空间布局绿地较集中式绿地对气象条件的改善效果更好。但相较不同绿地增长率对局地气象条件的影响,绿地的空间分布影响较小。因此,本研究重点研究城区中绿地增长率对气象条件影响,并提出规划方案的定量建议。

检测窗截取样本分析结果如图4所示。图4-a中,2 m气温降幅随绿地增长率变大,降幅最明显的在19:00—21:00,从日均线和19:00—21:00均线都可以看出,在绿地增长率达到20%~25%时,以及02:00—04:00在绿地增长率超过40%时,2 m气温降幅突然变大。图4-b中,10 m风速总体呈平缓上升趋势,在14:00—16:00均线增幅最为明显,风速增幅达 1.0 m/s。图4-c中, 2 m比湿增幅在14:00—16:00 均线最为明显,在绿地增长率超过45%,2 m比湿出现急速增长,从日均线和02:00—04:00均线来看,趋势较为一致。结合典型案例模拟结果,在南六环内城镇用地密集地区植入分散式绿地,当绿地增长率超过40%,对近地面气温有明显改善;绿地增加对风速的改善较为平缓;绿地增长率超过45%,比湿有明显提升。综上,在城市覆盖率高的区域,绿地增长率超过45%,绿地对近地面气温、风速和湿度均有明显改善。因此,建议在未来规划新城建设时,注意植入分散式绿地,且绿地增长率尽量超过45%,预计绿地对局地气象环境的改善效果将达到最优,提高城镇发展质量、优化城镇发展环境,达到人与生态的和谐发展。

表6 不同绿地空间布局对气象条件的影响

3 总结与展望

本研究利用WRF模式,分别模拟了2010年北京30 m土地利用状况下和2020年北京总规方案土地利用实施后的晴天典型天气近地面气象场,对比2种土地利用类型变化所产生的气象环境差异,重点评估了规划中绿地和水体的增加对近地面气象条件的影响。同时,选取南六环内典型绿地增加地区作为案例,分析了绿地增长与近地面气象条件变化的定量关系。得到以下主要结论:2020年北京总规中新城的建设、绿地的增加和水体的恢复,对夏季六环内高温、小风、低湿的气象环境有改善趋势,对气象环境的影响控制较为合理。六环内2020年规划方案中的绿地增长地区,将出现近地面气温降低、风速增加、比湿提升的改善趋势,其中67.90%绿地增长区域气温降幅在0.5~<2.0 ℃之间,夜间(02:00—04:00)降幅较日间大,风速增幅主要在0.2~1.0 m/s之间,日间(14:00—16:00)增幅较大,可达0.5~1.5 m/s,比湿降幅为0.2~1.0 g/kg,日间增幅明显,最大增幅超过2 g/kg。在水体恢复地区,对近地面气温、风速、比湿改善尤为明显。六环内63.58%的水体增加地区有降温趋势,其中大部分地区降幅在2 ℃以内,降幅在0.5~<1.5 ℃的地区占 45.21%。六环内水体恢复对近地面日均风速有所增加,平均增幅都在1.5 m/s内。水体增加对日均比湿有明显增加作用,47.69%的地区增幅在1 g/kg及以上。以2020年北京总规中南六环内土地利用变化作为案例,统计结果表明绿地增长率与近地面气温降幅、风速和比湿增幅都呈线性正相关关系。当绿地增长率超过45%时,气温和比湿均会出现突破性改变,绿地增长对风速影响呈平缓上升趋势。初步建议在未来规划中城市用地密集地区,注意构建分散式绿地布局,绿地增长率尽量超过45%,将绿地对局地气象环境的改善效果达到最优。

本研究在对2020年北京总规的近地面气象要素进行模拟时,同时模拟了2015年7月7日、8月12日2个相似天气背景的晴天个例,模拟结果趋势与本研究结论一致。在未来的研究中,将做更长时间尺度的模拟(如冬夏季各3个月),了解绿地和水体在不同季节对局地气象条件的影响差异,分析不同绿地分布对气象条件的影响差异,结合精细化的绿地、水体空间布局,进一步研究绿地和水体对局地气象条件影响的定量分析,为未来北京城市规划与生态环境改善提出更精细、合理、完善的可控指标。