国有股权、股权制衡对混合所有制企业的绩效影响

2018-09-06刘海玉孙付华

刘海玉,孙付华

(1.河海大学 商学院,江苏 南京 211100;2.河海大学 环境会计与资产管理研究所,江苏 南京 211100)

目前,国家积极推动混合所有制改革,旨在促进国有资本和其他资本真正做到同心同力,发挥各自优势。但在改革实践中,国有资产的配置方式并没有明确标准。而在探讨哪种国有股权比例最优时,制衡股东存在的必要性也受到关注。研究这些问题,有利于完善企业的治理结构和管理方式,从而提高企业绩效。

已有研究表明,国有股权对于企业绩效的影响是矛盾的。有学者认为,国有股权是无效的。如BOUBAKRI等[1]发现民营化能够带来企业盈利的增加。LI等[2]也提到部分私有化和代理成本的降低可以提高公司效率。也有学者持相反观点,如POSTULA等[3]发现私有化可能会受到管理人员的强烈抵制。国内学者普遍认为当国有股权比例达到合理的范围时,国有资本可以发挥其效用。付宝森等[4]研究发现国家持股比例和企业绩效的关系是不对称的U型曲线。廖红伟等[5]认为国有控股公司应适度降低国有股权比例,如引入机构投资者。董梅生等[6]认为对垄断程度高的行业进行混合所有制改革时,应当提高国有股权比例至最优水平。

关于股权制衡方面,有学者认为,如果企业存在数个大股东彼此牵制,企业往往具有更好的绩效表现。如MAURY等[7]指出,不同性质的大股东均匀持股有利于公司价值的提高。梅世强等[8]认为股权制衡能有效监督利益各方。熊风华等[9]还强调,大股东存在对实际控制人的制衡效果与实际控制人性质相关。而持相反观点的学者如周赫[10]认为公司股权制衡度的提升对经营绩效存在负面影响。颜爱民等[11]则认为股权制衡与企业绩效不具有显著的曲线关系。

上述关于股权制衡的研究较少联系国有股权和混合所有制企业。因此,笔者除了考虑国有股权的影响,还加入了对股权制衡的探索,试图运用实证研究的方法来探讨国有股权和股权制衡是否能够优化企业绩效。

1 理论分析与研究假设

1.1 混合所有制企业中国有股权的影响机制

根据现代产权理论的观点,私有企业的产权人拥有资源的支配、使用和收入的权利,可以占有剩余利润,从而对企业具有更强的激励动机,更能提高企业的效益。相对而言,国有股权属于公有产权,在企业经营中往往需要兼顾多重目标,阻碍个体对利益的最大化追求,容易加剧企业绩效的损失。另外,国有股权主体缺位,委托-代理问题严重,无法对企业进行有效的监督与控制。而从积极的方面来说,国有股权的实际持有者是政府,政府作为国有资产直接管理的主体,其政治效用所带来的威慑力通常比企业的内部监督更有效。另外,来自政府的政策扶持也是国有股权得天独厚的优势。总体上来讲,私有产权往往比国有产权更有效率,但是国有产权并非完全低效,在一定条件下,国有产权可以促进企业业绩的提升。据此提出以下两个假设。

假设1非国有控股企业绩效优于国有控股企业绩效。

假设2国有股权与企业绩效存在非简单的线性关系。

1.2 股权制衡治理机制

对股权制衡治理机制的探讨是为了解决企业中是否存在一个最优股权结构的问题。从现金流权看,股权制衡的存在使得控制权和现金流权同时被稀释,二者的差距并没有拉大,自然不会扩大控股股东对中小股东的侵害。这样,控股股东只能通过投入到企业经营中来获得更多的收益。从监督机制看,股权制衡使得各制衡股东对控股股东形成制约,使其不能肆意进行关联交易,或是掠夺中小股东的利益,从而规范了公司的内部治理。同时,制衡股东因为持有一定数量的股权数量,其监督所获得的利益远远大于监督带来的成本,因而具有监督的动力,还可以协同其他中小股东对大股东形成有效制衡,使他们不再产生搭便车的动机。 因此,笔者认为股权制衡的股权结构里,企业的控制权受到来自制衡股东和控股股东双方的监督,即使控股的是国有股东,制衡股东的存在也会使得各个股东之间约束力加强,对企业的诉求变得较为统一,那么企业绩效就会有较好的市场表现。据此提出假设3。

假设3当控股股东为国有股东时,制衡股东持股比例与企业绩效存在正相关关系。

2 研究设计

2.1 样本选择和数据来源

研究样本主要来源于我国中小板的上市公司,并从中筛选出混合所有制企业2011—2015年这5年的截面数据。筛选后共得到3 032个观察值,数据主要来自于同花顺iFinD金融数据终端和国泰安数据库。笔者主要依据以下原则进行筛选:①根据企业性质筛选出混合所有制企业;②考虑到ST和PT企业的会计信息可靠性容易受到质疑,因此剔除了此类公司;③剔除了金融保险行业这部分的公司;④剔除了相关数据缺失的上市公司。

2.2 变量的选取与构造

2.2.1 因变量的选择

对企业绩效通常采用经营性指标、反映市场价值的指标或是对多类型指标进行综合评价的方法来度量。笔者采取每股收益(EPS)来衡量,原因是其能够直观反映股本的盈利能力且不容易受操控。相比之下,净资产收益率容易受到企业的夸大而影响实证结果的准确性。

2.2.2 自变量的选择

自变量主要有3个,分别是控股股东性质、国有股权比例和制衡股东的持股比例。控股股东性质(Type)使用二值虚拟变量,若实际控制人为国有股东,则Type取值为1,否则为0。国有股权比例(State)即国有股份占所有股份的比例。对于制衡股东的持股比例(CR2),笔者将第二大股东视为混合所有制企业的制衡股东,因此将第二大股东的持股比例作为制衡股东的持股比例。此外,对假设3检验时,只采用持股比例大于5%的部分。

2.2.3 控制变量的选择

控制变量主要有5个,分别是公司规模、财务杠杆、成长性、代理成本和年份。公司规模(Size)主要指公司资产规模,用公司年末总资产的自然对数表示。财务杠杆(Leverage)用资产负债率表示。成长性(Growth)用净利润的同比增长率表示。代理成本(AC)用销售费用率及管理费用率之和表示。年份(Year)作为控制变量,目的是防止不同年份的企业绩效存在差异。

2.3 模型设计

为了验证假设1,构建模型(1):

EPS=α+β1Type+β2Size+

β3Leverage+β4Growth+β5AC+β6Year+ε

(1)

为了验证假设2,构建模型(2):

EPS=α+β1State+β2State2+β3Size+

β4Leverage+β5Growth+β6AC+β7Year+ε

(2)

为了验证假设3,构建模型(3):

EPS=α+β1CR2+β2Size+β3Leverage+

β4Growth+β5AC+β6Year+ε

(3)

3 实证结果与分析

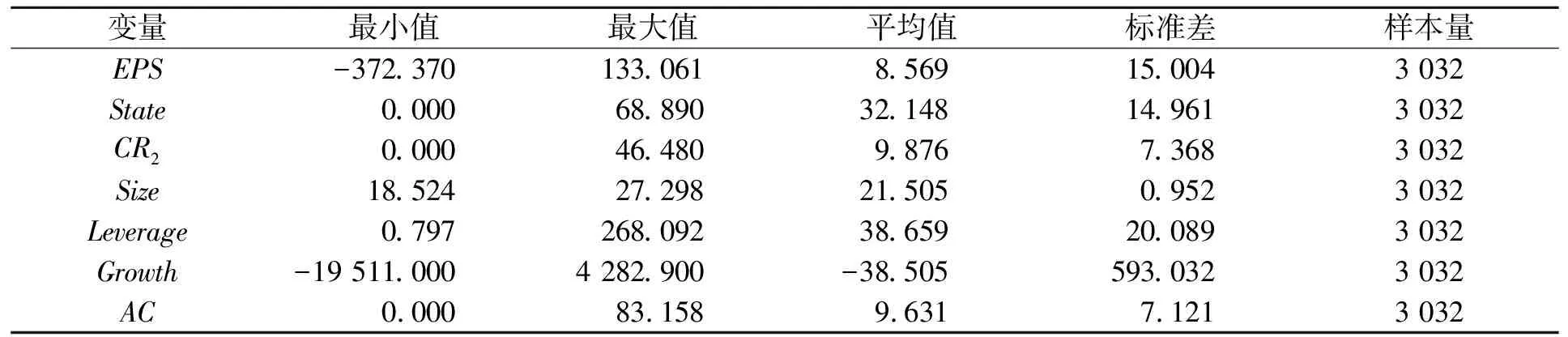

3.1 变量的描述性统计

混合所有制企业因变量和自变量的描述性统计如表1所示,可看出国有股权集中趋势依然比较明显,且存在“一股独大”的现象。但第二大股东持股比例均值为9.876%,最大值为46.480%,说明我国的股权集中情况已经有了一些改善。

表1 变量的描述性统计

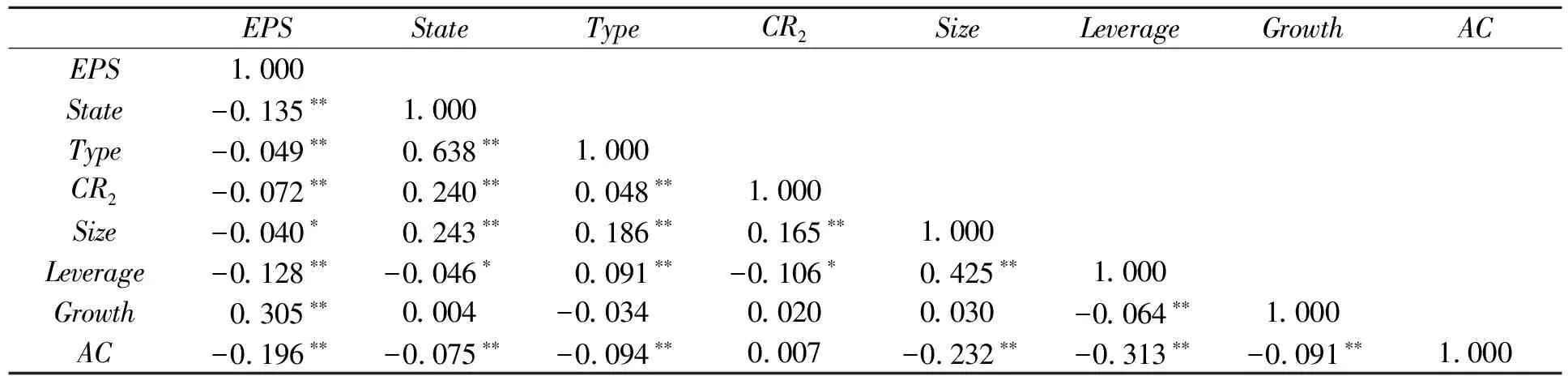

3.2 相关性分析

因变量和各自变量之间的Pearson相关性分析结果如表2所示。可以看出,解释变量和各控制变量之间的Pearson 相关系数均小于0.800,即各变量没有多重共线性的问题,适合采用多元回归方法进行检验。

表2 Pearson相关性统计

注:**表示在0.01的水平上显著相关;*表示在0.05的水平上显著相关

3.3 回归过程及结果

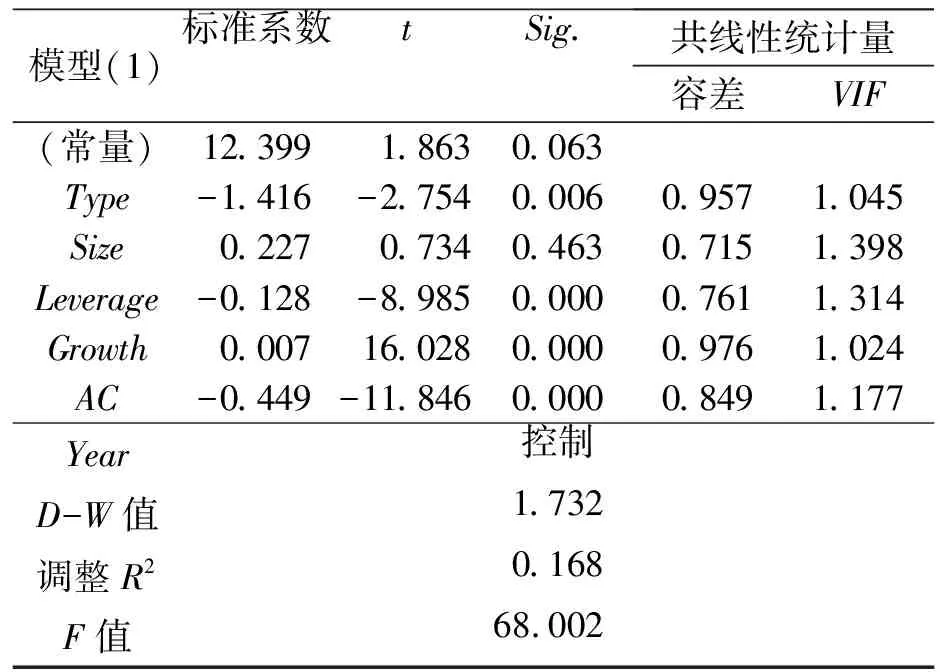

(1)模型(1)的回归分析结果如表3所示。由表3可知,调整R2为0.168,说明拟合优度尚可。D-W值为1.732,接近于2,说明残差序列不存在自相关。由此可见,可以进行多元线性回归分析。解释变量控股股东性质的Sig.值为0.006,小于0.05,说明相关性是显著的。所有变量的VIF值均小于10,再次证明各变量之间不存在共线性问题。控股股东性质Type与EPS的相关系数为-1.416,即均为显著负相关,这与之前的结论相符合,且验证了假设1。其他控制变量对上市公司绩效同样具有显著性影响,如资产负债率与企业绩效的相关系数为-0.128,呈显著负相关。

表3 模型(1)的多元线性回归结果

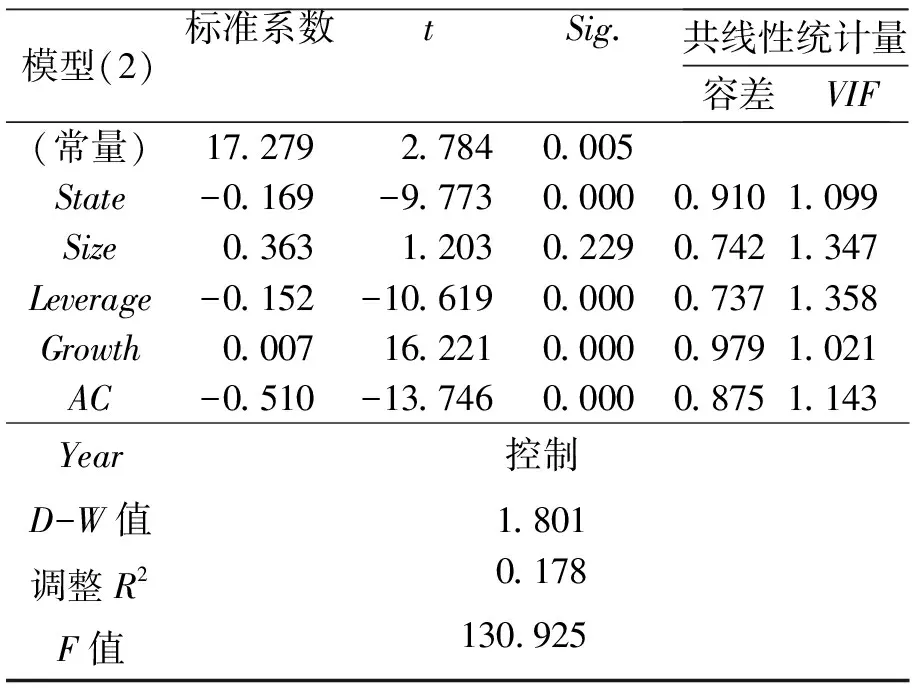

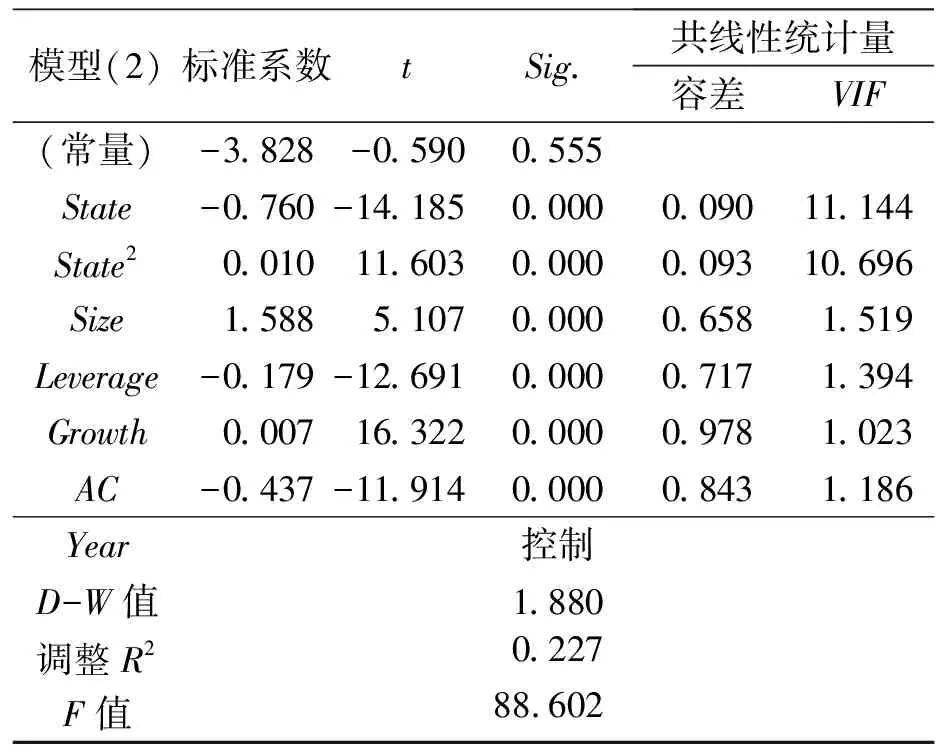

(2)出于稳健性的考虑,笔者逐步引入国有股权比例State和国有股权比例的平方State2,来说明国有股权与企业绩效之间并非简单的线性关系。表4为只引入国有股权比例State时模型(2)的多元回归结果。表5为进一步引入State2的回归结果。与表4相比,引入State2后的D-W值和调整R2值都更高,即方程的拟合程度更高,对因变量具有更好的解释效果。这说明国有股权与企业绩效之间并非简单的线性关系,假设2得到验证。当国有股权比例较低时,其增加并不能提高企业的绩效;而当国有股权过高时,公司绩效反而随着持股比例的减少而增加。当政府持股足够多,国家持股就能产生一定的正面边际效用,而政府股东持股较小时,不足以对企业绩效产生正面边际效用。联系假设1可进一步说明,对于企业绩效而言,在特定的股权结构下才会显示出私有产权的优越性,国有产权只是相对低效。

表4 模型(2)的多元线性回归结果(引入State)

表5 模型(2)的多元线性回归结果(引入State和State2)

其他控制变量对上市公司绩效同样具有显著性影响。如表5中资产负债率与EPS的相关系数为-0.179,呈显著负相关,这也与模型(1)的结论相一致。公司规模与EPS的相关系数为1.588,即显著正相关,说明公司规模越大,越能提升企业绩效。

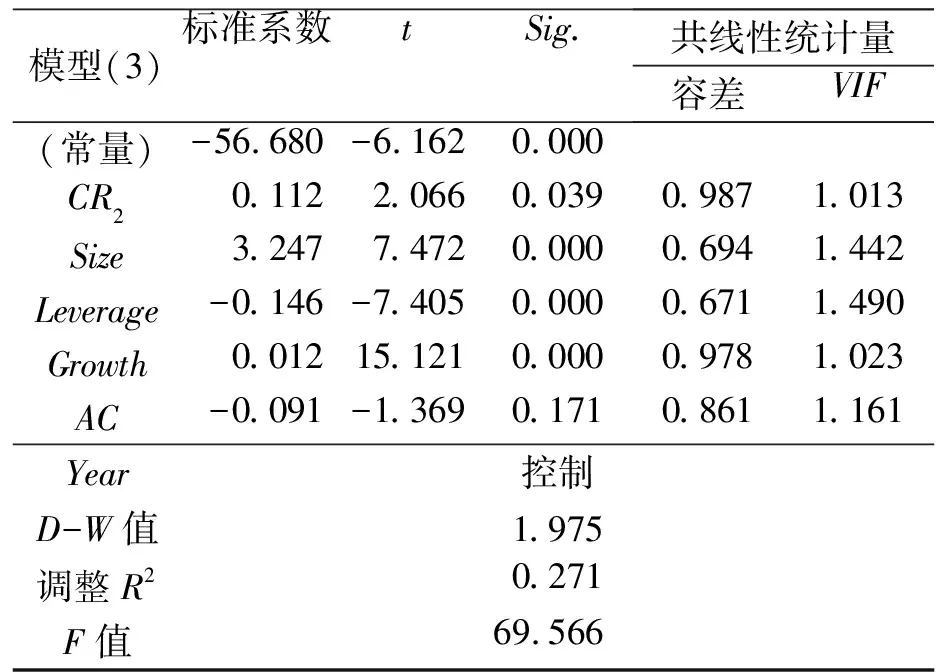

(3)模型(3)的回归分析结果如表6所示。可以看出,调整R2为0.271,D-W值为1.975,可以进行多元线性回归分析。各变量的VIF值均小于10,再次证明各变量之间不存在共线性问题。制衡股东持股比例CR2与EPS的相关系数为0.112,Sig.值为0.039,呈显著正相关,假设3得到验证。说明混合所有制企业存在制衡股东时,国有控股股东收到制衡股东的约束,会减少其侵害中小股东权益的现象,对企业是具有积极影响的。

表6 模型(3)的多元线性回归结果

注:不考虑制衡股东持股比例小于5%部分

4 结论

笔者选取了中小企业板的混合所有制企业2011—2015年的数据作为研究样本,通过实证研究得到以下结论:①实际控制人为政府股东的企业绩效表现较差,说明国有股权是相对低效的;②国有股权持股比例与企业绩效存在显著的U 型关系,一股独大或是过度减持都不能给企业绩效带来积极的影响;③当控股股东性质为国有股东时,制衡股东持股比例与企业绩效存在正相关关系。

针对实证研究中的结论,提出以下几点政策启示:

(1)混合所有制改革需要继续推进,推动不同性质股东企业经营目标的统一。公司治理的目标应该是股东利益最大化,而社会责任应该放在第二位,在政策上体现为在公司成立前,一些必须履行的义务和责任应该通过订立章程的形式明确。

(2)培植适度集中条件下的多个大股东制衡的股权结构,发挥第二大股东的治理效应。有意识地选择引进实力较强的第二大股东,从而发挥自身的决策效率。同时,政府应当尊重第二大股东的意愿,充分考虑其作为战略投资者可能发挥的治理作用。