六朝時期會稽郡的海外貿易

——以古代中日之間的一條海上航道爲中心*

2018-09-06王鏗

王 鏗

提要: 《三國志·吴志》卷四七所載孫權遣衛温、諸葛直浮海求夷洲與亶洲史料中的“亶洲”當指日本,而“貨布”應是“貨市”之誤。早在東漢、三國時期,會稽郡與古代日本之間已存在一條海上航道,而當時的航海技術爲這一航道的存在提供了巨大的可能性。會稽郡爲當時中國南方地區銅鏡、瓷器、布帛、紙張等的重要産地,並且圍繞這些物資,有着活躍的市場交易。亶洲人來會稽的目的正在於此,他們的登陸地點當在會稽郡東部沿海的鄮縣和句章。而會稽市場上的人則對亶洲所産的明珠感興趣,雙方的交易推測以綿爲支付手段來進行。

關鍵詞:會稽 亶洲 貨布 海上航道 銅鏡 瓷器 綿

一 “亶洲”與“貨布”

《三國志·吴志》卷四七《吴主傳第二》載:“(黃龍二年春正月,孫權)遣將軍衛温、諸葛直將甲士萬人浮海求夷洲及亶洲。亶洲在海中,長老傳言秦始皇遣方士徐福將童男童女數千人入海,求蓬萊神山及仙藥,止此洲不還。世相承有數萬家,其上人民,時有至會稽貨布,會稽東縣人海行,亦有遭風流移至亶洲者。所在絶遠,卒不可得至,但得夷洲數千人還。三年春二月,……衛温、諸葛直皆以違詔無功,下獄誅。”*《三國志·吴志》卷四七《吴主傳第二》,北京,中華書局,1982年,頁1136。

下面討論上引史料中的兩個問題:“亶洲”與“貨布”。

首先是亶洲指何處的問題。關於這個問題,前人有很多説法,大致如下: 日本海島(松下見林)、*松下見林《異稱日本伝》卷上,東京,國書刊行會,1975年,頁22。日本種子島(白鳥庫吉)、*據原田淑人《東亞古文化説苑》之《〈魏志〉倭人伝からみた古代日中貿易》,原田淑人米壽紀念會,1973年,頁234。日本沖繩島(那珂通世)、*《那珂通世遺書·外交繹史》卷三第二十五章《徐福》,東京,大日本図書,1915年,頁278。日本九州南部及薩南諸島(原田淑人)、*原田淑人《東亞古文化論考》之《徐福の東海に仙薬を求めた話》,東京,吉川弘文館,1962年,頁330—334。日本列島的一部分(王仲殊)、*王仲殊《日本三角緣神獸鏡綜論》,《考古》1984年第5期,頁471。菲律賓(胡渭)、*胡渭《禹貢錐指·禹貢圖第四十七·四海圖》,上海古籍出版社,2013年,頁120。朱崖郡與儋耳郡即海南島(市村瓚次郎、袁臻)、*市村瓚次郎《支那史研究》之《唐以前の福建及び台灣に就いて》,東京,春秋社,1939年,頁332—333。袁臻《關於〈三國志·孫權傳〉上的“亶洲”》,《華南師院學報》(哲學社會科學版)1980年第2期,頁100。印尼(許永璋)。*許永璋《亶洲新探》,《中國史研究》1997年第1期,頁88。《亶洲再探》,《鄭州大學學報(哲學社會科學版)》2002年第1期,頁145。

以上看法中,胡渭只是將亶洲標在地圖(四海圖)上相當於菲律賓吕宋島的位置,未加任何説明,不知其所據爲何,無從辯駁,姑且不論。許永璋印尼説的主要依據爲船隊出發時的正月爲東北季風盛行的季節,船隊理應順風向往南航行。誠如許永璋所説,正月爲東北季風的時節,但這次行動持續約有一年,史料並未説船隊從正月即從一開始就去亶洲。從風向、距離,以及上文史料中提及夷洲(即臺灣)、亶洲時兩者的先後順序來看,很可能船隊先朝南就近去夷洲,然後再在其後的大約一年中風向合適(西南季風)的時間去往亶洲,儘管最後没有到達。而且即便船隊從一開始就去亶洲,也不能證明亶洲就在南邊,因爲船隊去往亶洲的行動是失敗的,其原因之一或許是風向没有掌握好。市村瓚次郎、袁臻的海南島説除了對兩條關鍵史料的解讀有問題(誤將計劃執行之事當作已經實際實行之事。考辨文字較長,此從略)之外,《三國志·吴志·吴主傳第二》裏還有如下記載:“(赤烏五年即衛温等浮海求夷洲及亶洲的黃龍二年的十二年後)秋七月,遣將軍聶友、校尉陸凱以兵三萬討珠崖(即朱崖)、儋耳。”豈有同一傳中對同一個地方,前後用不同稱呼之理?所以海南島的説法並不能成立。印尼説及海南島説除風向、史料解讀的問題外,兩説都忽視了唐初地理書《括地志》的記載:“亶洲在東海中”,*賀次君《括地志輯校》卷四,北京,中華書局,1980年,頁252。而東海之中,夷洲既然是臺灣,那麽亶洲就只能是日本。如前所述,順着風向往南甚至到南海去找亶洲,是没有史料根據的。松下見林、白鳥庫吉、那珂通世、原田淑人、王仲殊諸人有一共同之處,即都認爲亶洲在今日本範圍之内,儘管具體爲何處意見不一。本文取亶洲即日本説。

其次是關於“貨布”的問題。前引《三國志》爲中華書局的標點本,中華標點本在“貨布”之處並未出校勘記,但實際上此處是有版本異文的。

《太平御覽》卷六九《地部》三四《洲》所引《吴志》作:“其上人民,時有至會稽貨市。”*《太平御覽》卷六九《地部》,北京,中華書局,1985年,頁327。另《後漢書·東夷列傳》載:“會稽海外有東鯷人,分爲二十餘國。又有夷洲及澶(即亶)洲。傳言秦始皇遣方士徐福將童男女數千人入海,求蓬萊神仙不得,徐福畏誅不敢還,遂止此洲,世世相承,有數萬家。人民時至會稽市。會稽東冶縣人有入海行遭風,流移至澶洲者。所在絶遠,不可往來。”*《後漢書》卷八五,頁2822。又《括地志》卷四云:“亶洲在東海中,秦始皇使徐福將童男女入海求仙人,止在此洲,共數萬家,至今洲上人有至會稽市易者。”*《括地志輯校》,頁252。

筆者以爲,“貨布”應當是“貨市”之誤。*王仲殊《日本三角緣神獸鏡綜論》(《考古》1984年第5期,頁471)一文引用《三國志·吴志》此條材料時,其引文中“貨布”作“貨市”。惜未注明版本依據,也未涉及此處文字有異文的情況,故筆者覺得仍需加以申説。理由如下。

第一,此處有版本異文,已如上述。

第二,市與布字形相近,易發生錯誤。

第三,《後漢書》、《括地志》的記載與《三國志》非常接近,而《三國志》的成書(西晉)較《後漢書》(南朝宋)、《括地志》(唐初)早。因此,或者《後漢書》、《括地志》二書的記載來源於《三國志》,或者《三國志》、《後漢書》、《括地志》三書的記載均來源於同一部著作。在這種情況下,既然《後漢書》、《括地志》作“市”、“市易”,則《三國志》此處的文字比起“布”來,作“市”的可能性更大。

第四,從語意上來講,顯然“貨市”要通順得多。“貨”一詞的確有買與賣兩層意思,但六朝時代,似乎賣的意思較多,如《晉書·王戎傳》載:“家有好李,常出貨之,恐人得種,恒鑽其核。”*《晉書》卷四三,北京,中華書局,1982年,頁123。《世説新語·儉嗇篇》有同樣的記載,但“貨之”作“賣之”。*余嘉錫《世説新語箋疏》,北京,中華書局,1983年,頁874。又如《宋書·孝義傳·郭原平》載:“(原平)又以種瓜爲業。世祖大明七年大旱,瓜瀆不復通船,縣官劉僧秀湣其窮老,下瀆水與之。原平曰: ‘普天大旱,百姓俱困,豈可減溉田之水,以通運瓜之船。’乃步從他道往錢塘貨賣。”*《宋書》卷九一,北京,中華書局,1983年,頁2245。再如《宋書·孔覬傳》載:“時東土大旱,都邑米貴,一斗將百錢。(孔)道存慮覬甚乏,遣吏載五百斛米餉之。……吏曰: ‘……都下米貴,乞於此貨之。’”*《宋書》卷八四,頁2155。還有《梁書·徐勉傳》載:“郊間之園,遂不辦保,貨與韋黯,乃獲百金。”*《梁書》卷二五,北京,中華書局,1983年,頁384。以上史料中的“貨”,均爲賣之意。因此“貨布”即爲賣布之意。但是,從“絶遠”之地的亶洲來到會稽,只是爲了賣布,這意思多少有些奇怪。從道理上講,他們賣了布之後,總會買些東西回去。因此,亶洲之人來到會稽,不僅是賣,應當也有買,他們是來做買賣的。如果是“貨布”的話,我們只能看到賣的行爲,而“貨市”則買賣雙方面的行爲都能得到反映(市爲買之意)。因此,從語意上講,“貨市”要勝於“貨布”。

第五,“貨市”一詞乃史書慣用語。如《後漢書·東夷列傳》:“馬韓之西,海島上有州胡國。其人短小,……乘船往來,貨市韓中。”*《後漢書》卷八五,北京,中華書局,1982年,頁2820。又如《舊唐書·李正己傳》:“(李正己)貨市渤海名馬,歲歲不絶。”*《舊唐書》卷一二四,北京,中華書局,1987年,頁3535。

據上,我們可知,早在東漢、三國時代,會稽郡與今日本之間就已存在一條海上貿易通道,而且因爲有“時至”之語。可見這條貿易通道上的往來並非偶而有之。

那麽,當時的航海技術能夠支撑起這一海上貿易通道嗎?

二 當時的航海技術爲這條海上貿易通道的存在所提供的可能性

中國的航海技術在東漢、三國時已達到了相當高的水準。公元前三世紀之前,中國已經發現季風並在航海中利用季風。*章巽《公元前三世紀之前我國早已發現季風並在航海中利用季風》,《章巽文集》,北京,海洋出版社,1986年,頁44—50。比如《禮記·月令》和《吕氏春秋·十二紀》將風的變化和季節結合起來,體現了對季風的初步認識。而《周禮·春官》“保章氏”則進一步細化,將一年之中的風,與十二月的季節及十二種風向結合了起來。

船隻遠離大陸航行時,需要觀察日月星辰的位置來辨别方向即所謂天文導航法。在《漢書·藝文志》中,著錄有相關的著作一百三十六卷:“《海中星占驗》十二卷。《海中五星經雜事》二十二卷。《海中五星順逆》二十八卷。《海中二十八宿國分》二十八卷。《海中二十八宿臣分》二十八卷。《海中日月慧虹雜占》十八卷。”*《漢書》卷三〇,中華書局,1983年,頁1764。這表明至晚西漢時,中國已掌握了這種海上天文導航技術。

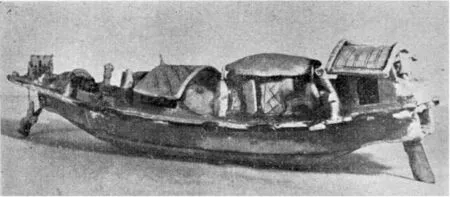

東漢時,中國的造船技術取得了重大進展。1955年,廣州東郊的東漢墓出土了一個陶質船模。*廣州市文物管理委員會《廣州市東郊東漢磚室墓清理紀略》,《文物參考資料》1955年第6期,頁61—76。下圖即源自此文圖版1。

這個船模反映出很重要的兩點。第一,船尾有舵。舵是控制船隻航向的設備,東漢劉熙的著作《釋名·釋船》云:“其尾曰柁。……弼正船使順流不使他戾也。”*《釋名》卷七,叢書集成初編本,北京,中華書局,1985年,頁122。出土資料和文獻兩方面都可證明東漢時中國已有了舵。第二,船體分艙。這個船模從船首到船尾有八根橫樑,八根橫樑意味着有八副隔艙板,它們把船體分成九個艙。這種船體分隔艙的技術,大大地提高了船隻的安全性。因爲船隻航行中,即便船體個别艙破損進水,也不會影響到其他船艙,船也不會立即沉没,也就是説,船隻具有了抗沉性。*據《藝文類聚》卷七一《舟車部》引《義熙起居注》:“(東晉時)盧循新作八槽艦九枚,起四層,高十餘丈。”(上海古籍出版社,1982年,頁1234)此八槽艦即爲有八個分隔艙的艦船。

另外,東漢時期,中國已出現了櫓。《釋名·釋船》曰:“在旁曰櫓。櫓,膂也。用膂力然後舟行也。”*《釋名》卷七,頁122。櫓的出現是船舶推進工具中的一項重大突破。對船舶來説,槳提供的推進力是間歇性的,因爲它入水劃動一次以後會出水作第二次劃動的準備。而櫓則不同,它可以在水裏連續不停地搖,爲船舶提供不間斷的推進力,因而效率高得多。而且櫓還可以操縱船舶轉彎、調向。從槳到櫓,是船舶推進工具上的一次革命性轉變。

風帆的出現,是船舶推進動力上的一次飛躍,它爲遠洋航行提供了巨大的可能。中國至晚在東漢已出現風帆,《釋名·釋船》曰:“帆,泛也。隨風張幔曰帆。使舟疾泛泛然也。”*《釋名》卷七,頁123。到了三國時期,中國的風帆技術有了長足的進步。三國東吴丹陽太守萬震所著《南州異物志》載:“外徼人隨舟大小,或作四帆,前後遝載之。有盧頭木,葉如牖形,長丈餘,織以爲帆。其四帆不正前向,皆使邪移相聚,以取風吹。風後者激而相射,亦並得風力,若急則隨宜城(增)減之。邪張相取風氣,而無高危之慮,故行不避迅風激波,所以能疾。”*《太平御覽》卷七七一引,北京,中華書局,1985年,頁3419。這段史料反映出以下幾個問題。第一,當時的船已突破了單桅單帆,而達到了多桅多帆。這是造船技術上的一項重大進步,比起單桅單帆來,多桅多帆不僅可以獲得大得多的推進力,還使船體受力較爲均匀,增加了安全性。第二,帆由植物纖維(盧頭木葉)織成,並且可以“邪(斜)移”,屬於硬帆。硬帆可繞桅杆轉動,因而能利用各個方向吹來的風(軟帆不能轉動,只能利用順風),如順風、逆風、左右側風、左右斜側風、左右斜逆風等。在多帆的船上,斜移的帆面各自迎風,後帆不會擋住前帆受風。“其四帆不正前向,皆使邪移相聚,以取風吹”,指的就是這種情況。第三,硬帆升降容易,航行中可隨風力大小,對帆面積“隨宜城(增)減之”,即隨意升降,既可最大限度利用風力,同時風力過大時也可迅速降落,保護船隻安全。第四,當時人已注意到多帆船各帆之間的相互影響,他們會及時調整各帆之間的相互位置和角度,以最大限度地增加帆的受風面積,加大風的推進力。“邪張相取風氣”,“激而相射,亦並得風力”反映的就是這種情況。

當然,這段史料的開首講的是“外徼人”如何如何。外徼即徼外,也即境外,而書名《南州異物志》,所以這段史料講的是境外之事。不過東吴地方官萬震既然將多帆技術記錄得如此詳細,完全像一部多帆技術的操作手册,而東漢時期中國即已有了風帆,因此東吴人當很快掌握或模仿這一技術,所以筆者覺得將它理解成當時中國的航海技術也未爲不可。*以上航海技術史方面的内容參考了《中國航海科技史》(章巽主編,北京,海洋出版社,1991年,頁26—48)、《中國航海史(古代航海史)》(中國航海學會編,北京,人民交通出版社,1988年,頁84—97)。

綜上所述,中國在公元前三世紀之前已發現並在航海中利用了季風,至晚在西漢時期已掌握了遠洋航行時通過觀察日月星辰的位置來辨認方向的天文導航技術,而到了東漢時期,中國有了控制船舶航向的尾舵以及連續性推進工具櫓,同時還掌握了分隔艙技術,大大提高了船隻的安全性。另外,中國不僅在東漢時已有了風帆,而且在三國時通過借鑒境外技術而掌握了高度的多帆技術。這一切都爲東漢、三國時期會稽郡與今日本之間海上貿易通道的存在提供了航海技術上的巨大可能性。

按照後來遣唐使的經驗,每年的四月至七月,東海常刮西南季風,船隻由中國江南地域(包括會稽郡)去往日本較爲順利;而每年的十月至第二年的三月,這時的季風,在日本九州近海是西北風,所以有被吹向東南的危險,但接近中國之處,則爲東北風,而且此時海上風浪也較平靜,適於船隻由日本駛往中國。*木宫泰彥《日中文化交流史·隋唐篇》第二章《遣唐使》,北京,商務印書館,1980年,頁94—95。因此,在掌握上述航海技術的基礎上,再了解東海上的季風規律,會稽郡與今日本之間的往來並不困難。

當時的船隻規模也不小。漢武帝時爲征南粵,“治樓船,高十餘丈”,*《漢書》卷二四《食貨志下》,頁1170。一丈約等於今2.3米,十餘丈按十一丈算也有25米多,如果樓房按一層3米算的話,其高度相當於八層樓。西漢如此,東漢、三國更應在其上。三國時,吴國孫權曾“遣使者謝宏、中書陳恂拜(句驪王)宫爲單于,加賜衣物珍寶。……(宫)上馬數百匹。……是時宏船小,載馬八十匹而還”。*《三國志》卷四七《吴主傳第二》裴松之注引《吴書》,頁1140。能裝八十匹馬的船對吴國來説竟是小船,可見其一般的船或大船有多大了。從此亦可推想吴國船隻的規模。

三 亶洲人來會稽的目的

亶洲人爲什麽選擇了會稽郡?這與當時會稽郡發達的製造業及由此而來的繁榮的商品交易市場有着密切的關係。當時會稽郡的製造業主要由以下幾個部分構成。

1.銅鏡業

會稽郡的山陰縣自東漢以來即是銅鏡的重要産地。進入三國後,更是吴國的三大銅鏡産地之一。由於各地鑄鏡工廠的遺址迄今尚未發現,故只能通過銅鏡銘文來判斷其産地。*王仲殊《吴縣、山陰和武昌》,《中日兩國考古學·古代史論文集》,北京,科學出版社,2005年,頁162。以下銅鏡内容多據此文。

比如現藏日本東京國立博物館的“對置式神獸鏡”,其銘文爲:“建安二十一年四戊午月十九日,起弋刐也道其昌,會稽所作,中有六寸,一千人也,服之千萬年長僊,作吏宜官,吉羊宜侯王,家有五馬千頭羊,羊死,女子俱富昌”,*樋口隆康《古鏡》,東京,新潮社,1979年,圖錄葉92。銘文既云“會稽所作”,那麽自當爲會稽山陰的産品。再如現藏湖北省博物館的“同向式神獸鏡”,其銘文爲“黃初二年十一月丁卯朔廿七日癸巳,揚州會稽山陰師唐豫命作鏡,大六寸,清明,服者高遷,秩公美宜侯王,子孫番昌”,*王仲殊《中日兩國考古學·古代史論文集》,頁168。此鏡作者爲會稽山陰的唐姓工匠。還有今藏於東京國立博物館的“對置式神獸鏡”,其銘文爲:“黃初四年五月丙午朔十四日,會稽師鮑作明鏡,行之大吉,宜貴人王侯,□服者也□□,今造大母王三。”*樋口隆康《古镜》,圖錄葉93。據上可知會稽有唐姓、鮑姓的鑄鏡工匠。另有今藏日本東京五島美術館的“對置式神獸鏡”,更是點出了作鏡工廠的具體地點,其銘文曰:“黃武五年二月辛未朔六日庚巳,會稽山陰安本里,思子兮,服者吉,富貴壽春長久”,*樋口隆康《古镜》,圖錄葉94。“安本里”應當是山陰城内某個里的名稱。

黃初二年(221)四月,孫權以鄂縣爲都城,改名武昌,並從銅鏡製造業中心之一的會稽山陰徵調了一批熟練工匠至武昌鑄鏡。現藏湖北省博物館的“重列式神獸鏡”之銘文曰:“黃武六年十一月丁巳朔七日丙辰,會稽山陰,作師鮑唐,鏡照明,服者也宜子孫,陽遂富貴,老壽□□,牛馬羊,家在武昌思其少,天下命吉,服吾王幹昔□□”,前邊提到,山陰有鮑姓、唐姓的鑄鏡工匠,鮑氏、唐氏很可能爲兩個專門鑄鏡的家族,*《中日兩國考古學·古代史論文集》,頁173。這兩個家族中的人被徵調到武昌(“家在武昌”)鑄鏡。武昌後來也成爲吴國鑄鏡中心之一,但其技術力量即工匠起初卻來自山陰,山陰在吴國鑄鏡業的影響力於此可見。

2.製瓷業

會稽郡在戰國時期即已是印紋硬陶與原始青瓷的中心産地。到了東漢晚期,世界上最早的瓷器更是誕生於此。六朝時期,會稽郡是青瓷的主要産地。*中國硅酸鹽學會主編《中國陶瓷史》,北京,文物出版社,2004年,頁137。會稽郡具有發展陶瓷業的先天優勢。

首先,境内富藏作爲瓷器原料的瓷石,且瓷石礦埋藏較淺,易於開采。瓷石是中國南方地區自古以來最重要的製瓷原料,它含有瓷胎所需要的各種礦物成分如絹雲母、石英、高嶺、長石等,即使不配其他原料,單用瓷石也能在1 200℃左右燒結成瓷。它是一種天然配好的瓷胎原料。*張福康《中國古陶瓷的科學》,上海人民美術出版社,2000年,頁12。

其次,此地多山,森林資源豐富,有充足的燃料。本地區的林木資源一直以松樹爲主。根據資料,目前喬木林地面積中馬尾松占50%以上。*中華人民共和國林業部《浙江森林》,北京,中國林業出版社,1993年,頁70。此地燒瓷的燃料采用的是松柴。松柴富含油脂,熱量大,著火温度低,燃燒速度快,火焰長,適於燒還原焰,而本地區製瓷原料的瓷石含鐵量較高,適於用還原焰燒成。

另外,此地多山的特點還有助於龍窯的建造。中國古代的窯爐通常分爲二類,即龍窯與圓窯。龍窯窯身呈長方形,前後傾斜,如龍下行,故稱“龍窯”。它一般建在山坡上,利用山坡的自然傾斜度形成窯身前後的高度差,從而造成一定的自然抽力而不必另建煙囱,結構較爲簡單,建造方便。龍窯具有升温快的特點,同時因爲它的窯壁較薄,冷卻也比較快,所以很適合燒製青瓷。因爲青瓷以氧化鐵爲主要著色劑,需要在還原氣氛中燒成,並在燒成後的高温階段要求快速冷卻,以減輕鐵的二次氧化,保持較純的青色。*朱伯謙《試論我國古代的龍窯》,《文物》1984年3期,頁57—62。本地區的龍窯商代即已出現。在上虞李家山商代印紋陶窯址所發掘的六座窯址中,五座是龍窯。*浙江省文物考古研究所《浙江上虞縣商代印紋陶窯址發掘簡報》,《考古》1987年第11期,頁984—986。東漢以後,龍窯已被此地廣泛使用。

再次,此地水源豐富,河流密集,有着發達的水路網。製瓷原料的瓷石開采出來之後,因質地堅硬,必須先粉碎,東漢晚期很可能已用水碓來進行粉碎,*中國硅酸鹽學會主編《中國陶瓷史》,頁130。以提高坯土的細度和生産效率。瓷石粉碎之後,還需淘洗以去除雜質,提高原料純度,這也需要大量用水。瓷器燒成之後,又需要運輸,而比起陸路運輸來,水運裝載量大,且平穩安全,無相互碰撞毁損之憂。由於具備以上優越條件,此地製瓷業非常發達。

東漢晚期,在本地區的上虞小仙壇誕生了世界上最早的瓷器。小仙壇青瓷窯遺址發現於1973年,它位於上虞市上浦鎮石浦村四峰山南麓。據中國科學院上海硅酸鹽研究所的測定,該窯製品的燒成温度達1 310±20℃,瓷胎已完全燒結,不吸水,叩之有金屬聲;顯氣孔率爲0.62%,吸水率爲0.28%;釉層透明,較原始瓷明顯增厚,並有較强光澤度,胎釉結合緊密牢固;其抗彎强度達710公斤/釐米2,遠超浙江德清西周青灰釉的强度(220公斤/釐米2),也超過了一千多年後的清康熙厚胎五彩花觚(700公斤/釐米2)及清康熙厚胎青花觚(650公斤/釐米2)。小仙壇青瓷窯的製品,除氧化鈦(TiO2)含量較高,瓷胎呈灰白色外,其餘均符合近代瓷的標準。*李家冶《我國瓷器出現時期的研究》,《硅酸鹽學報》1978年3期,頁190—197。另外,小仙壇窯址中的瓷片與該窯址附近的瓷石礦的化學成分十分接近,表明該窯場是就地取材,使用附近的瓷石作爲製瓷原料的。*郭演儀、王壽英、陳堯成《中國歷代南北方青瓷的研究》,《硅酸鹽學報》1980年3期,頁232—243。

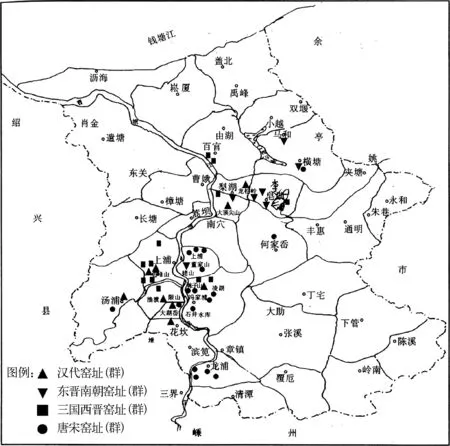

會稽郡的青瓷窯場,雖然分佈較廣,但其主體是在上虞曹娥江兩岸的山坡地帶,據資料介紹,上虞地區東漢的瓷窯遺址有7處,三國的瓷窯遺址有30餘處,西晉瓷窯遺址有60餘處,東晉瓷窯遺址5處,南朝瓷窯遺址7處。*章金煥《瓷之源——上虞越窯》,杭州,浙江大學出版社,2007年,頁9,35,70,95。

比如四峰山窯羣,位於曹娥江中游西岸,上虞市上浦鎮石浦村一帶。其山峰不高,山坡較緩,適於作窯場,且附近有瓷石礦。該處爲東漢時期青瓷的主要産地,窯址主要分布在上浦鎮石浦村的小仙壇、龍池廟後山、大園坪等地。又如上虞帳子山窯址羣,位於上虞市上浦鎮夏家埠村帳子山南麓。其燒造時間爲東漢至北宋。它本身就是一部上虞越瓷的發展史,藴含着非常豐富的歷史信息。又如上虞鳳凰山青瓷窯址,位於上虞市上浦鎮大善村鳳凰山北麓,爲三國西晉時期的遺址。其製品造型端莊,釉色滋潤,紋飾精緻,代表了當時越窯製瓷工藝的最高水準。*鍾越寶、羅海笛《紹興文物》,北京,中華書局,2004年,頁31,34。

插圖 上虞越窯歷代窯址分佈示意*章金煥《瓷之源——上虞越窑》,頁7。

除上虞之外,會稽郡其他地方亦有青瓷的生産。比如紹興的窯竈頭青瓷遺址,時期爲三國至晉;九岩青瓷窯址,時期爲西晉;饅頭山青瓷窯址,時期爲西晉;禹陵青瓷窯址,時間爲東晉至五代。諸暨的孤墳倉山青瓷窯址,時期爲東晉南朝。餘姚的馬步龍山窯址,時期爲三國至西晉。鄞縣的窯嶴山窯址,時期爲三國;小白市窯址,時期爲東晉至北宋。慈溪的鉤頭山窯址,時期爲東晉;獾獵坪山窯址,時期爲東晉南朝;小姑嶺窯址,時期爲南朝。寧波的雲湖窯址,時期爲南朝。蕭山的石蓋村窯址,時期爲東晉南朝;上董窯址,時期爲東晉南朝。六朝時期,會稽郡以上虞爲中心,形成了一個龐大的青瓷生産體系。

3.紡織業

會稽郡的紡織業始於春秋時代的越國。其紡織業可分爲麻、葛(植物性纖維)織業與絲(動物性纖維)織業。《越絶書》卷八載:“麻林山,一名多山,句踐欲伐吴,種麻以爲弓弦。……去縣一十二里。”其下又云:“葛山者,句踐罷吴,種葛,使越女織治葛布,獻於吴王夫差,去縣七里。”*《越絶書》卷八,上海古籍出版社,1985年,頁61。據此可知,句踐在距山陰城十二里、七里的山上人工種植麻、葛,取其纖維以作弓弦、織葛布。又《吴越春秋》卷八云:“越王曰: ‘吴王好服之離體,吾欲采葛,使女工織細布,獻之以求吴王之心,於子何如?’羣臣曰: ‘善。’乃使國中男女入山采葛,以作黃絲之布。……吴王聞越王盡心自守,……增之以封,……縱橫八百餘里。越王乃使大夫種賷葛布十萬,……以復封禮。”*《吴越春秋》卷八,上海古籍出版社,1997年,頁135。越王一次性向吴王獻上“葛布十萬”,可見其葛織業規模不小。

西漢時期的著作《淮南子》卷一《原道訓》云:“於越生葛絺”,*劉文典《淮南鴻烈集解上》卷一,中華書局,1989年,頁18。於越指舊越地,當時主要指會稽郡。由這條材料可知,西漢人認爲葛布爲會稽郡的當地特産。

東漢初期光武帝時,會稽吴人陸閎:“建武中爲尚書令。美姿貌,喜著越布單衣,光武見而好之,自是常敕會稽郡獻越布。”*《後漢書》卷八一《獨行傳·陸續》,頁2682。從此,會稽郡的葛布成爲貢品。東漢章帝時,“諸貴人當徙居南宫,太后(漢明帝明德馬皇后)感析别之懷,各賜王赤綬,加安車駟馬,白越三千端,雜帛二千匹,黃金十斤”。唐李賢注:“白越,越布。”*《後漢書》卷一〇《皇后紀上·明德馬皇后》,頁410。可見越地(會稽郡)的葛布大量進貢之後,又被當作賜品下賜。三國時,魏文帝詔曰:“江東爲葛,可寧比羅紈綺縠(均爲絲織品)。”*《太平御覽》卷八一六《布帛部三·羅》,北京,中華書局,1985年,頁3672。“可寧”二字據文淵閣四庫全書本補。可見江東(此處應主要指會稽郡)之葛布品質甚高,可媲美絲織品,因而獲得魏文帝的好評。以上是葛織業。

關於絲織業,會稽郡歷史悠久。春秋時期,越國的計倪對國王句踐説:“興師者必先蓄積食、錢、布、帛”,“必先省賦斂,勸農桑。”*《越絶書》卷四,頁29。“布”指麻、葛布,“帛”指絲綢,“桑”爲養蠶取絲。可見越國有絲織業。東漢時,王充先祖“嘗從軍有功,封會稽陽亭。一歲倉卒國絶,因家焉,以農桑爲業”。*北京大學歷史系《論衡》注釋小組《論衡注釋·自紀篇》,北京,中華書局,1979年,頁1669。“陽亭”不知爲何處,然在會稽郡之内。南朝宋時,謝靈運在其會稽郡始寧縣的莊園内“既耕以飯,亦桑貿衣”。*《宋書》卷六七《謝靈運傳》,頁1768。

另外,會稽郡的諸暨縣和吴興郡的永安縣(西晉武帝太康元年改名武康*《宋書》卷三五《州郡志》,頁1033。)因所産絲品質高,被吴國指定爲貢品。《太平御覽》卷八一四《布帛部一·絲》載:“(吴)陸凱奏事曰: ‘諸暨、永安出御絲。’”*《太平御覽》卷八一四,頁3617。

4.製紙業

六朝時期是書寫記事材料由帛、簡過渡到紙的轉換期。漢魏時期,帛、簡與紙並用;但晉以後,這種情況發生了變化。由於晉代已造出大量潔白、平滑且方正、耐折的紙張,所以人們不必再用昂貴的帛與笨重的簡去書寫,而逐步改用紙。西晉初期雖時而用簡,但東晉以後則基本用紙。*潘吉星《中國造紙史》第三章《魏晉南北朝時期的造紙技術》,上海人民出版社,2009年11月,頁133—135。西晉傅咸《紙賦》曰:“既作契以代繩兮,又造紙以當策。”*《初學記》卷二一《紙》,北京,中華書局,2004年,頁517。東晉末桓玄曾下令曰:“古無紙,故用簡,非主於敬也。今諸用簡者,皆以黃紙代之。”*《初學記》卷二一《紙》引《桓玄僞事》,頁517。當時麻紙産量很大,東晉虞預曾上表云:“秘府中有布紙(即麻紙)三萬餘枚。”*《初學記》卷二一《紙》,頁518。

會稽郡曹娥江上游的剡溪兩岸自古多藤。該處以藤皮爲造紙原料,出産著名的藤紙。藤紙質地優良,東晉范寧任地方官時曾下令“土紙不可以作文書,皆令用藤角紙”。*《初學記》卷二一《紙》,頁517。土紙指當地産的一種劣質麻紙,而藤角紙即藤紙。*《中國造紙史》第三章《魏晉南北朝時期的造紙技術》,頁149。

藤皮紙的好名聲一直傳到唐代。唐舒元輿有《悲剡溪古藤文》:

剡淡(當爲“溪”之誤)上綿四五百里,多古藤,株枿逼土。雖春入土脈,他植發活,獨古藤氣候不覺,絶盡生意。予以爲本乎地者,春到必動。此藤亦本於地,方春且有死色。遂問溪上人。有道者言:“溪中多紙工,刀斧斬伐無時,擘剝皮肌,以給其業,……異日過數十百郡,洎東雒西雍,歷見言書文者,皆以剡紙相誇,乃寤曩見剡藤之死,職正由此。……紙工嗜利,曉夜斬藤以鬻之。雖舉天下爲剡溪,猶不足以給,況一剡溪者耶!以此恐後之日不復有藤生於剡矣。”*《全唐文》卷七二七,北京,中華書局,1987年,頁7495。

因剡溪藤紙品質好,人們爭以擁有爲榮,需求量大,因而造紙工匠進行毁滅性采伐,致使古藤“絶盡生意”。剡溪古藤之命運固可哀憫,但也由此可見當時剡溪製紙業之繁盛。

《初學記》卷二一《紙》引《裴子語林》曰:“王右軍爲會稽令,謝公(指謝安)就乞牋紙。庫中唯有九萬枚,悉與之。”*《初學記》卷二一《紙》,頁517。以當時的生産效率,九萬枚不是小數,而王羲之一次將九萬枚存紙全部給了謝安。此事應當有一個前提,即王羲之知道紙張很快可以得到補充,否則,辦公用紙供給不上,他所領導的地方政府的日常工作只能陷於癱瘓。由此,我們可以推知,會稽的製紙業産量應當是具有相當規模的。

在書寫記錄材料由帛簡向紙轉換過程中,製紙業屬於新興産業,需求量大,利潤也很高。北魏賈思勰在《齊民要術》卷五《種榖楮第四十八》中曰:“煮剝賣皮者,雖勞而利大;自能造紙,其利又多。種三十畝者,歲斫十畝,三年一徧,歲收絹百匹。”*繆啓愉《齊民要術校釋》,北京,中國農業出版社,1998年,頁347—348。種楮三十畝,歲斫十畝,年收即絹百匹,其利潤相當高。這還只是賣造紙原料,如果“自能造紙,其利又多”。這雖然説的是楮皮,但藤皮也應當差不多。造紙業在當時屬高收益的行業。

六朝時期會稽郡不僅有着發達的製造業,還有着發達的商品交易市場。比如,銅鏡市場。有關銅鏡市場雖無文獻記載,但我們可以通過出土資料來了解。會稽郡的主要産品爲神獸鏡(平緣)與畫像鏡。它們從東漢中後期出現以來,始終是南方的産品,爲北方所不鑄。*徐蘋芳《三國兩晉南北朝的銅鏡》,《考古》1984年第6期,頁558。平緣神獸鏡出土的地點目前已知的有今江蘇南京、江都、丹陽、句容、鎮江、泰州、無錫、丹徒,浙江寧波、杭州、餘姚、奉化、黃岩、安吉、淳安、浦江、蘭溪、武義、東陽、金華、義烏、永康、衢州、里安,安徽和縣、蕪湖,江西南昌,福建松政等。*王仲殊《日本三角緣神獸鏡綜論》,《考古》1984年第5期,頁469。這些地方的平緣神獸鏡相當部分應是在會稽郡的銅鏡市場購得的。

又如瓷器市場。這方面的文獻記載非常少,《梁書·良吏傳》載:“(沈)瑀微時,嘗自至此(餘姚)鬻瓦器,爲富人所辱,故因以報焉。”*《梁書》卷五三,頁769。據此知餘姚有瓷器市場。

另外,我們還可從以下幾個出土瓷器的銘文來了解。1955年南京趙士崗東吴墓中出土一件青瓷虎子,上有“赤烏十四年會稽上虞師袁宜作”的銘文,*江蘇省文物管理委員會《南京出土六朝青瓷》,北京,文物出版社,1957年,頁4,42。可見上虞的瓷器流通到了南京。1970年江蘇金壇縣白塔鄉古墓中出土一件青瓷扁壺,上有銘文:“紫(即此)是會稽上虞范休可作者也”,*宋捷、劉興《介紹一件上虞窯青瓷扁壺》,《文物》1976年第9期,頁99—100。可見上虞的瓷器流通到了金壇。1976年江蘇吴縣獅子山西晉傅氏家族2號墓出土的一件青瓷樓臺百戲紀年罐,有“元康二年閏月十九日超(造)會稽”的銘文,知會稽瓷器流通到了吴縣。又3號墓出土的堆塑罐,有“會稽。出始寧,用此□,宜子孫,作吏高,其樂無極”的銘文。*張志新《江蘇吴縣獅子山西晉墓清理簡報》,《文物資料叢刊》第3輯,頁130—137。據《宋書·州郡志》,*《宋書》卷九四,頁1031。始寧本上虞之南鄉,東漢末分立,所以從大的方面來講,仍可把它歸入上虞産瓷區。由此可見上虞瓷産品的影響力。1966年浙江平陽縣西晉墓出土的青瓷魂瓶,其龜趺碑銘文爲“元康元年八月二日(造),會稽上虞”,*徐定水、金柏東《浙江平陽發現一座晉墓》,《考古》1988年10期,頁918—920。可知上虞産品到了平陽。1987年浙江紹興縣南池鄉出土的一件青瓷魂瓶,其圭形龜趺碑,碑額刻“會稽”兩字,其下分三行豎刻“出始寧,用此喪葬,宜子孫,作吏高遷,衆無極”,可知始寧産品到了紹興。

前面我們已經提到,上虞(包括始寧)自東漢晚期至六朝爲製瓷業的中心,它的産品通過市場網絡流通到了各地。

再如紡織品市場。《宋書·恩倖傳》載:“戴法興,會稽山陰人也。家貧,父碩子,販紵爲業。……法興少賣葛於山陰市,……”*《宋書》卷九四,頁2302。戴法興父子,於山陰的市場一賣紵,即苧麻布;一賣葛布。如前所述,會稽的麻、葛織業也很發達,其産品有交易的需求。

另《宋書·隱逸傳》載:“朱百年,會稽山陰人。……少有高情,親亡服闋,攜妻孔氏入會稽南山,……有時出山陰爲妻買繒綵三五尺,好飲酒,遇醉或失之。”可見山陰有絲織品市場。有關會稽郡絲織品市場的一個著名例子是《後漢書·朱儁傳》,其傳曰:

朱儁字公偉,會稽上虞人也。少孤,母嘗販繒爲業。儁以孝養致名,爲縣門下書佐,好義輕財,鄉閭敬之。時同郡周規辟公府,當行,假郡庫錢百萬,以爲冠幘費。而後倉卒督責,規家貧無以備。儁乃竊母繒帛,爲規解封。母既失産業,深恚責之。儁曰:“小損當大益,初貧後富,必然理也。”*《後漢書》卷七一,頁2303。

宇都宫清吉曾舉此例認爲朱儁爲至少擁有一百萬鉅款從事絲織品貿易的商人,但佐藤武敏對這一説法表示懷疑。他認爲朱儁是上虞人,而上虞在東漢既非絲織品産地,商業也不發達,不會産生富裕的商人,因而一百萬錢這一數字是誇張的。*佐藤武敏《中國絹織物史研究(上)》第二篇第三章《漢代の流通》,東京,風間書房,1977年,頁399— 400。不過我們前面已經談到,東漢時期,上虞是陶瓷的中心産地,世界上最早的瓷器即於東漢晚期誕生於此。根據1977年的調查,上虞地區東漢時期的陶瓷窯址有三十六處(其中包括七處瓷窯)。*中國硅酸鹽學會主編《中國陶瓷史》,北京,文物出版社,2004年,頁126。上虞既是中心産地,其水上交通網絡又發達,自然也應當是重要的交易市場,因而上虞有大量的資金流動,有富裕的商人産生,這並不奇怪,朱儁家的一百萬錢也並非誇張的數字。而且這個數字恰恰反映了上虞絲織品市場的規模,因爲僅朱儁一家就擁有一百萬錢的絲織品。

正因會稽郡存在着一個很大的交易市場,所以亶洲之人即是以此爲目標而來。

四 當時中日間貿易的内容

首先是銅鏡貿易。在今日本列島,迄今爲止已出土將近 1 000 枚中國兩漢、三國時代的銅鏡。*岡村秀典《三角緣神獸鏡の時代》,東京,吉川弘文館,1999年,頁 2—3。如果去除其中製作地尚有爭論的約400枚三角緣神獸鏡,*有關三角緣神獸鏡製作地爲中國還是日本的爭論,詳見王仲殊《中日兩國考古學·古代史論文集》(科學出版社,2005年8月,頁252—337)及岡村秀典《三角緣神獸鏡の時代》中的相關部分(頁147—154)。尚餘約600枚。其中有部分是來自吴國的吴鏡。比如出土於山梨縣鳥居原古墳的“赤烏元年”對置式神獸鏡及出土於兵庫縣寶塚市安倉古墳的“赤烏七年”對置式神獸鏡。這類有吴國年號的銅鏡,按照原田淑人的看法,就是通過一般的貿易從吴國進口的。*原田淑人《東亞古文化説苑》之《〈魏志〉倭人伝からみた古代日中貿易》,頁234。因爲會稽郡是銅鏡的重要産地,也是重要的交易市場,而且會稽郡與今日本之間存在一條海上貿易通道,所以我以爲這類的吴鏡應當是在會稽郡的市場購入,然後通過這條海上通道進入日本的。日本出土的吴鏡,除以上二枚外,尚有岡山市新莊上庚申山出土的對置式神獸鏡、神戶市兵庫區夢野町丸山古墳出土的重列式神獸鏡,以及京都府椿井大塚山古墳和熊本縣船山古墳出土的畫文帶對置式神獸鏡,京都府八幡市車塚古墳、奈良縣新山古墳、熊本縣宇土郡國越古墳、靜岡縣清水寺梅谷古墳和香川縣棱歌郡蛇塚古墳出土的畫文帶環狀乳神獸鏡,等等。*王仲殊《日本三角緣神獸鏡綜論》,《考古》1984年第5期,頁471。另外,長野縣禦猿堂古墳、岡山縣王墓山古墳、千葉縣鶴卷古墳出土的畫文帶佛獸鏡,即使不是吴鏡,也是西晉時吴地所産。*楊泓《吴、東晉、南朝的文化及其對海東的影響》,《考古》1984年第6期,頁566。

其次是瓷器貿易。東漢時期,會稽郡的青瓷已輸出至馬來半島。在馬來半島南端Makam Sultan地方的古代遺址中,出土了不少中國東漢時期的青瓷碎片。*韓槐准《南洋遺留的中國古外銷陶瓷》,新加坡,青年書局,1960年,頁4—5。這些碎片的花紋,與中國歷史博物館收藏的、1955年出土於杭州東漢墓的青釉水波紋壺是一樣的。*李知宴《中國古代陶瓷的對外傳播(一)》,《中國文物報》,2002年1月9日第五版《收藏鑑賞週刊》第52期。這類青瓷在上虞帳子山、餘姚上林湖等東漢瓷窯都有生産,是會稽郡的産品。另外,韓國忠清南道天原郡花城裏出土了中國東晉時期的青瓷四耳壺(今藏韓國國立中央博物館),説明南方的青瓷(主要産地爲會稽郡)也傳到了韓國。非常令人遺憾的是日本迄今尚未出土中國東漢、六朝時期南方地區的青瓷。*長谷部楽爾《日本出土の中國陶磁》,東京,平凡社,1995年9月,頁95。儘管實物並未發現,但從道理上講,應該是有的。我們只能寄希望不久的將來能有所發現。

亶洲之人遠道而來,其目標應當是會稽市場上的大宗商品銅鏡、青瓷等,那麽,會稽市場上的人對亶洲的什麽感興趣呢?換句話説,亶洲人會帶什麽來會稽市場上交易呢?關於這個問題没有直接的資料,我們只能通過間接的材料來進行推測。根據《三國志·魏書·倭人傳》,曹魏景初二年,倭女王卑彌呼派使者至魏,向魏進獻“男生口四人,女生口六人,班布二匹二丈”。*《三國志》卷三〇《倭人傳》,頁857。倭國所産的班布作爲貢品當然没有問題,但是作爲商品,在會稽市場上是否會受歡迎呢?會稽郡本來就是布(麻質或葛質)的重要生産基地,所産“越布”聞名天下,因而倭國的班布要與它競爭,在會稽市場上有好的銷路,可能性似乎不大。筆者以爲,亶洲人帶來交易的也就是説受會稽市場上的人歡迎的很可能是真珠。理由如下: 第一,倭“出真珠、青玉”,卑彌呼死後,她的繼任者壹與曾向魏“貢白珠五千,孔青大句珠二枚”,*《三國志》卷三〇《倭人傳》,頁858。真珠是倭的出産品。第二,吴國需要真珠。黃初二年(221),“魏文帝遣使求雀頭香、大貝、明珠、象牙、犀角、瑇瑁、孔雀、翡翠、鬭鴨、長鳴雞。羣臣奏曰: ‘荆、揚二州,貢有常典,魏所求珍玩之物非禮也,宜勿與。’(孫)權曰: ‘……彼所求者,於我瓦石耳,孤何惜焉?’”*《三國志》卷四七《吴主傳第二》裴松之注引《江表傳》,頁1124。嘉禾四年(235),“魏使以馬求易珠璣、翡翠、瑇瑁,權曰: ‘此皆孤所不用,而可得馬,何苦而不聽其交易?’”*《三國志》卷四七《吴主傳第二》,頁1140。魏國數次向吴國索求真珠(明珠、珠璣)。而吴國交趾太守士燮“每遣使詣權,致雜香細葛,輒以千數,明珠、大貝、流離、翡翠、瑇瑁、犀象之珍,奇物異果,蕉、邪、龍眼之屬,無歲不至”。*《三國志》卷四九《士燮傳》,頁1192—1193。明珠等物既爲孫權“所不用”,則士燮所獻當爲應付魏國之索求。孫權爲應付魏國,除了地方官獻呈之外,可能也會通過别的途徑搜羅,比如在市場購求等,因此,亶洲人帶真珠來會稽,應當是有市場的。而且除了官府的需求,因爲真珠當時被視爲珍物,民間也應當是有需求的。

五 在會稽郡的登陸地點

亶洲人渡海來到會稽,他們在哪兒登岸呢?筆者推測有兩個地點,二者均在會稽郡的東邊靠海處。其一爲鄮縣。西晉陸雲説鄮縣“東臨巨海,往往無涯,泛船長驅,一舉千里”。*《陸雲集》之《答車茂安書》,北京,中華書局,1988年,頁174—175。其二爲句章,“在鄮縣西一百里”。*《史記》卷一一四《東越列傳》“漢武帝元鼎六年”唐張守節《正義》曰:“句章故城在越州鄮縣西一百里,漢縣。”北京,中華書局,1982年,頁2983。漢武帝爲平東越王餘善“遣橫海將軍韓説出句章,浮海從東方往”。*《史記》卷一一四《東越列傳》,頁2982—2983。東晉末孫恩之亂時,劉牢之“使高祖(劉裕)戍句章城。句章城既卑小,戰士不盈數百人,高祖常被堅執鋭,爲士卒先”。“孫恩頻攻句章,高祖屢摧破之,恩復走於海”。*《宋書》卷一《武帝紀上》,頁2。

兩處俱爲會稽郡東部臨海的港口,彼此相距也不遠,應當是跨海而來的亶洲人的理想登陸地點。

六 關於中日雙方發生交易時的支付手段的推測

從亶洲來的人在會稽市場上與人發生交易時彼此用什麽來向對方支付呢?

首先,使用中國銅錢的可能性很小。因爲截至1985年爲止,日本各地出土的中國兩漢、魏晉的銅錢約只200枚,*王仲殊《中日兩國考古學·古代史論文集》之《論漢唐時代銅錢在邊境及國外的流傳》,北京,科學出版社,2005年,頁131—137。數量太少,構不成流通。日本使用來自中國的“渡來錢”是十世紀中葉以後的事情。那麽他們用什麽來支付呢?日本古代史學者吉川真司的研究給我們帶來了啓發。*吉川真司《国際貿易と古代日本》,载《京都と北京》,紀平英作、吉本道雅主編,東京,角川書店,2006年,頁176—180。他指出在日本七至八世纪對朝鮮的貿易中,綿(まわた)被當作支付手段即貨幣來使用了,並認爲這一點對中國恐怕也是同樣的,也即在對中貿易中,也是以綿作爲支付手段的。他通過對《延喜式》所規定的庸品目的調查,指出其間存在着顯著的地域差别,認爲在古代日本,布在東日本和畿内,綿在九州諸國,各自起到了實物貨幣的作用,換句話説,即在古代日本存在着兩種實物貨幣,東日本、畿内是以布爲實物貨幣的“布經濟圈”,而日本海沿岸、九州則是以綿爲實物貨幣的“綿經濟圈”。並認爲這種情況的存在應早於七世紀律令制的誕生。至於早到什麽時候,他並没有説。筆者推測這可以上推到中國的三國時代亦即三世紀。《三國志·魏書》卷三〇《倭人傳》記載倭人“種禾稻、紵麻,蠶桑、緝績,出細紵、縑綿”。可見中國三國時,倭已有蠶桑業,並出産絲織品。而綿是蠶絲的初級加工品,所需技術簡單,很容易做成: 將品質較差的繭放入鹼性的水中進行精練,溶去其絲膠,扯鬆其纖維,去除其中的蠶及雜質,晾乾即成。倭既然有蠶桑業就必然有綿産品,綿製作簡單,只要有原料,就可大量生産,作實物貨幣來流通是完全可能的。而另一方面,中國魏晉南北朝時代,綿被政府列入租調的科目,老百姓必須向政府交納。東漢末,曹操規定“其收田租畝四升,戶出絹二匹,綿二斤而已,他不得擅興發”。*《三國志·魏志》卷一《武帝紀》注引《魏書》,頁26。西晉時,“制戶調之式: 丁男之戶,歲輸絹三匹,綿三斤;女及次丁男爲戶者半輸”。*《晉書》卷二六《食貨志》,頁790。南朝時,“其課,丁男調布絹各二丈,絲三兩,綿八兩,祿絹八尺,祿綿三兩二分,租米五石,祿米二石。丁女並半之”。*《隋書》卷二四《食貨志》,北京,中華書局,1973年,頁674。據此,可知在當時的中國(包括會稽郡),綿的需求量是非常大的。因此,如果亶洲人以綿來支付的話,我想會稽市場上的人是很容易接受的。而反過來,如果亶洲人賣掉了他所帶來的物品比如真珠等,他也希望得到綿,因爲這在亶洲是可以流通的。

以綿爲支付手段對亶洲人及會稽市場上的人都很方便,所以筆者推測當時中日雙方是以綿爲媒介來進行商品交易的。

有意思的是,吉川論文中所附的“地図「延喜式」の庸布·庸錦輸納国(“庸錦”應爲“庸綿”之誤)”中,九州面向中國大陸的地區均爲庸綿輸納國,也即均爲以綿爲實物貨幣的“綿經濟圈”。

從地理上講,面向中國大陸的地區如果海上交通問題解決了的話,當然最容易去大陸做貿易。他們處於“綿經濟圈”,自然會在相互貿易中使用綿,尤其在對方不反對,甚至也很歡迎的情況下。