加拿大卡尔特斯湖红大马哈鱼生境问题及保护对策

2018-09-06陈禹衡施宇晨梁小喧OWENCroy刘蔚漪

陈禹衡, 施宇晨, 梁小喧, OWEN Croy, 刘蔚漪*

(1.西南林业大学林学院,云南昆明 650224; 2.华中科技大学光学与电子信息学院,湖北武汉 430074; 3.不列颠哥伦比亚大学林学院,加拿大温哥华 V6T 1Z4)

红大马哈鱼(Oncorhynchusnerka)是太平洋地区的一种重要的渔业资源,其洄游地主要集中在美国华盛顿州(State of Washington)和加拿大俾诗省(British Columbia)。卡尔特斯湖(Cultus Lake)中的红大马哈鱼是世界上较早被研究的几个鲑鱼种群之一。卡尔特斯湖中的红大马哈鱼主要通过弗雷泽河(Fraser River)洄游产卵,从20世纪20年代至今,太平洋生物工作站就一直在追踪研究它们的生活习性和迁徙规律[1]。作为河流生态系统的顶级消费者和具有重要价值的物种,红大马哈鱼在弗雷泽河和卡尔特斯湖中占据了重要的生态位,是河湖生态状况好坏的重要指示生物,保护卡尔特斯湖红大马哈鱼不仅对维持其种群十分重要,也对其所处的生态系统十分重要[2]。本文基于加拿大濒危动物保护项目和弗雷泽河流域综合治理项目,对卡尔特斯湖中红大马哈鱼的栖息及洄游地区的生境破坏问题做了详细的调查,研究并改善它们的生存环境对于弗雷泽河流域内的各种江海洄游鱼类来说具有重要意义,也对我国长江等河流的治理及洄游鱼类的保护具有一定的借鉴作用。

1 卡尔特斯湖红大马哈鱼生境概况

1.1 卡尔特斯湖红大马哈鱼概况

红大马哈鱼是北美七种野生鱼类之一,也是太平洋地区第三常见的鲑鱼品种,其数量仅次于银鲑(O.kisutch)和狗鲑(O.keta)[3]。成年红大马哈鱼有着流线型的银色身体,背部带有一些蓝绿色的斑纹,它们在洄游到淡水中后头部会变成浅绿色而身体会变成猩红色。多数红大马哈鱼种群是洄游产卵的,幼年红大马哈鱼会从淡水中迁徙1 500多km前往阿拉斯加的大海中生活,在成年后洄游返回它们的出生地产卵[4]。卡尔特斯湖红大马哈鱼指的是只以卡尔特斯湖作为产卵地的红大马哈鱼, 他们与其他红大马哈鱼在生活习性上有许多不同,成年的卡尔特斯湖红大马哈鱼种群洄游得很晚,产卵日期也很晚,产卵地点则会选择在干净的卵石缝隙中,而鱼苗则在孵化后会游到较深的水中生活直至成年。这些特性导致卡尔特斯湖中的红大马哈鱼种群难以在其它水域繁殖。由于种种原因,卡尔特斯湖中的红大马哈鱼数量逐年下降并在2003年被加拿大濒危动物保护组织评为濒危级,因此针对卡尔特斯湖红大马哈鱼种群的保护项目迫在眉睫。

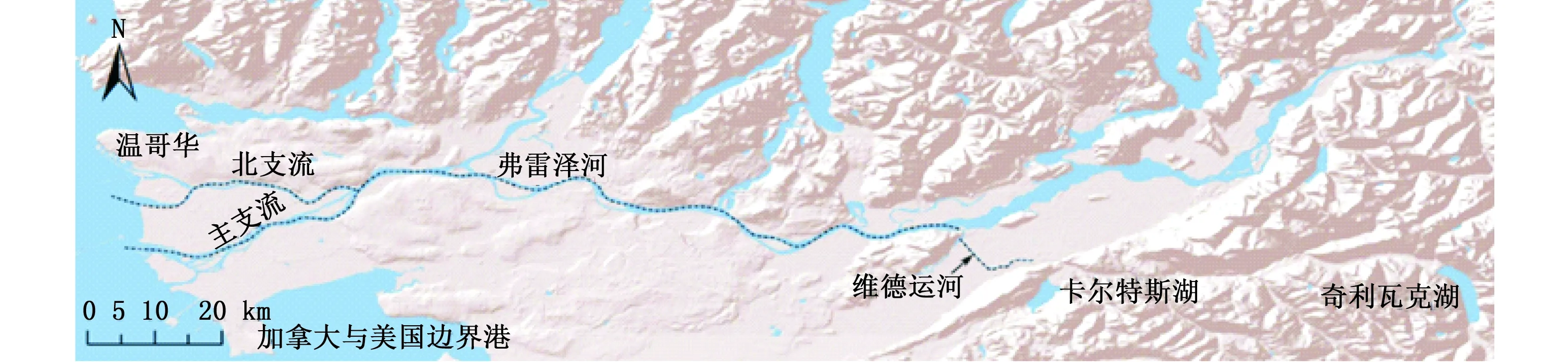

1.2 卡尔特斯湖及弗雷泽河流域概况

卡尔特斯湖位于菲莎河谷大区的奇利瓦克(Chilliwack)市,湖区被卡尔特斯湖省立公园和一个居民区所环绕(见图1)。湖区面积6.3 km2,平均深度32 m,最高平均气温发生在7、8月,为24℃,最低平均气温发生在11、12月,为-0.5℃。卡尔特斯湖属于弗雷泽河流域,有多条溪流通向弗雷泽河,其中最大的一条称为斯维特尔河(Sweltzer Creek),其通向维德运河(Vedder River),这条河穿过居民区流向弗雷泽河,是鲑鱼主要的迁徙通道。卡尔特斯湖周边开发程度很高,是俾诗省居民十分喜爱的野营地,在湖的周围有大量的露营地,度假屋,游船码头,还有一个深受欢迎的水乐园。

弗雷泽河是俾诗省最大的河流,也是俾诗省主要的通航河流,其全长近1 400 km,流域面积高达21 700多km2,向西流入乔治亚湾。弗雷泽河冬夏流量差距显著,其河口附近的平均流量从冬季的750 m3·s-1急剧升高到夏季的11 500 m3·s-1[5],鲑鱼会在夏秋水量丰沛的季节洄游。在弗雷泽河河口处有加拿大西海岸最大的湿地,也是鲑鱼们洄游的重要中转站,同时西海岸最大城市温哥华也位于弗雷泽河河口[6],温哥华的200万人口均集中居住在河的两侧,给河流带来了巨大的环境压力。

2 卡尔特斯湖红大马哈鱼群面临的问题

2.1 水温与气候的异常变化

红大马哈鱼作为冷血动物,对水温的变化十分敏感,有着特定的热耐受性。红大马哈鱼生活史中各个阶段的热耐受性都会影响到鱼的产卵与生存[7],而全球变暖导致的水温升高会超过鱼类的热耐受性阈值进而对红大马哈鱼的健康造成严重的不良后果。更高的温度将会促使卡尔特斯湖中的鲑鱼胚胎更早发育,从而导致鱼苗变得瘦小,进而降低它们在湖中的存活率。有研究表明,温度变化与鱼卵大小的变化相比,更可能会影响后代的竞争力和发育时间[8]。而在对人工圈养的红大马哈鱼进行研究时发现,这些鱼在18℃的淡水中的存活率显著低于在10℃水温中饲养的群体,而且这些洄游的卡尔特斯红大马哈鱼在湖水温度为7℃时有最高的产卵成功率[9]。

图1 弗雷泽河流域及卡尔特斯湖概况Fig.1 Survey of Fraser River and Cultus Lake

水温还会对卡尔特斯湖红大马哈鱼的洄游造成影响[10]。卡尔特斯湖红大马哈鱼原本的迁徙时间在十月到十一月,但是因为水温的异常和其导致的异常洋流,部分卡尔特斯湖中的红大马哈鱼在九月就被观察到开始迁徙。这些提前迁徙的红大马哈鱼因为营养储备的不足,往往有着更差的游泳能力、交配成功率和卵子受精率[11]。

与全球变暖有关的气候异常现象例如厄尔尼诺和拉尼娜现象也会对卡尔特斯湖红大马哈鱼洄游造成影响。对于成年鲑鱼而言,北太平洋和白令海中部的浮游动物网是它们重要的食物来源。而厄尔尼诺现象带来的东太平洋的升温不单单会影响大马哈鱼的洄游时间,还会导致喜冷性的大量浮游动物的死亡,从而使得卡尔特斯湖红大马哈鱼缺少食物[12]。例如,2007年发生的厄尔尼诺现象使得俾诗省沿岸海水温度异常升高,导致当年红大马哈鱼渔获量仅为643.51 t,约为2006年红大马哈鱼渔获量的14.4% 。而拉尼娜现象的作用则相反,2009年发生的拉尼娜现象使得东太平洋水温降低,洋流增强,进而有利于红大马哈鱼的洄游[13],使得2010年红大马哈鱼的渔获量回升至1 018.83 t。

2.2 天敌与病害

加利福尼亚鲑吸虫(Salmincolacaliforniensis)是一种太平洋沿岸较为普遍的寄生虫,这是一种寄生在红大马哈鱼身上的淡水桡足类动物,会对红大马哈鱼的腮造成严重伤害,使红大马哈鱼的发育变慢,降低鲑鱼的产卵率乃至造成红大马哈鱼的死亡[14]。2003年,根据拖网渔船捕捞调查结果显示,有9%的鱼苗被感染,而在11月,感染率则为25%[15]。尽管在进入海洋时寄生虫会死亡,但是洄游的卡尔特斯红大马哈鱼进入河流后却无法避免寄生虫的感染。

而另一种当地特有的粘原虫(Parvicapsulaminibicornis)则在弗雷泽河口生存,目前的研究结果显示它们不会感染卡尔特斯湖的红大马哈鱼种群,但是有研究表明鱼类会绕开弗雷泽河河口的大片水域以避免感染,而这种行为在消耗能量的同时对洄游时间也造成了不良影响[11]。海水中的海虱似乎也会对卡尔特斯湖红大马哈鱼的健康造成不利影响[16]。刚进入海水中的年幼的红大马哈鱼还没有强壮到能应付鲑鱼虱(Lepeophtheirussalmonis)和海虱,因此这些幼鱼可能会因为腮和伤口被寄生而死亡[17]。

卡尔特斯湖红大马哈鱼面临的天敌与其他鲑鱼相似,在淡水中,它们会被大白鱼(Ptychocheilusoregonensis)和杜父鱼(Cottus)捕食。它们不止捕食成年卡尔特斯湖红大马哈鱼,还捕食鱼卵和鱼苗,因此对卡尔特斯湖红大马哈鱼种群造成了严重的影响[18]。而在海洋中,海狮、海豹会捕食红大马哈鱼,不过由于这些捕食者数量较少因而不构成太大的威胁。

2.3 过度捕捞与集中养殖

加拿大在历史上曾经一度无节制地捕捞各种大马哈鱼,而且随着渔船从拖线钓船演变为大型拖网渔船,几乎没有哪里的大马哈鱼可以逃过一劫。从1995年开始,红大马哈鱼的数量就大幅度减少以至于加拿大政府颁布法令进行休渔[19]。而且为了捕捞其他鲑鱼,弗雷泽河中密布倒钩,挂网,这导致了大量原本不属于捕捞范围的卡尔特斯湖红大马哈鱼被捕捞。尽管它们会在检查后被放出,但是这些受伤的卡尔特斯湖红大马哈鱼往往会因为过大的压力或是伤口感染而在迁徙途中死亡[20]。

早在1910年,政府就授权企业家建立鱼类孵化场和养殖场以减轻对野生红大马哈鱼资源的破坏[5]。而现代渔业的运输技术发展使得集中养殖洄游性鱼类成为可能,渔业公司往往使用高密度的围网、网箱养殖鱼类,而如此高密度的养殖大大增加了传染病和寄生虫爆发的危险。目前,弗雷泽河口的许多箱网中已经发现了寄生虫,而卡尔特斯湖中也发现了由红大马哈鱼带入的寄生虫[21]。

2.4 入侵物种

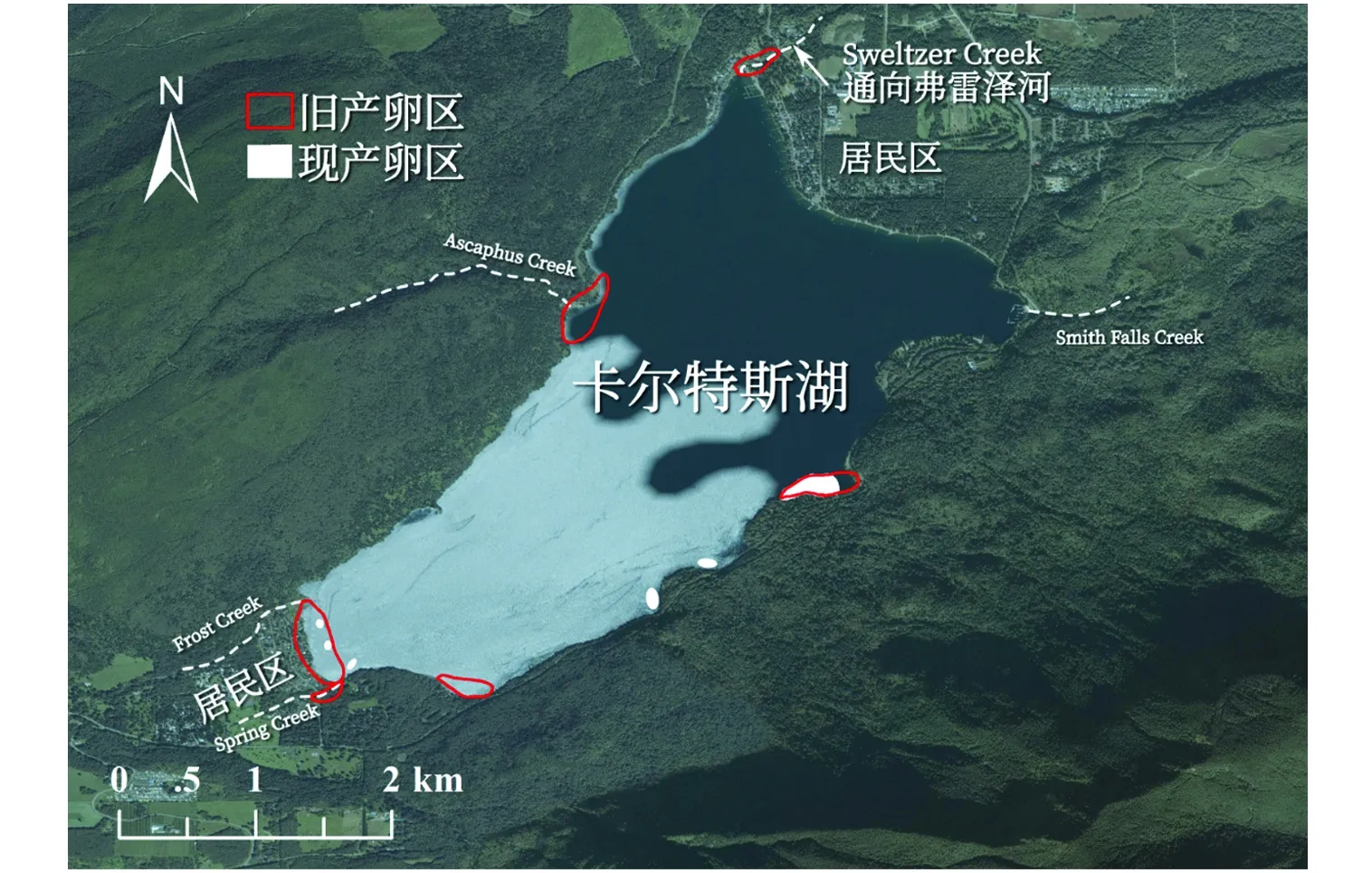

穗状狐尾藻(Myriophyllumspicatum)是卡尔特斯湖区及周边溪流中危害最大的入侵物种。穗状狐尾藻原本是作为饲料引入美国的,随后便失去了控制,随着水族箱和水产养殖行业迅速传播[22]。这种植物的适应能力极强,可以在低盐度的水中生活,甚至可以在pH=11的碱性环境中存活,也可以耐受大量的污染[23]。穗状狐尾藻还有着超强的竞争力,这对当地水生环境造成了破坏性的影响,它们挤占其它乡土水生植物迫使卡尔特斯湖红大马哈鱼的鱼苗缺乏食物。卡尔特斯湖红大马哈鱼需要在干净的卵石缝隙中产卵,但是穗状狐尾藻在浅水区的岩石缝隙中生长,它们死亡腐烂产生的淤泥使得卵石缝隙被填充,进而迫使成年红大马哈鱼前往更深的水域产卵,而深水区的水压会对鱼卵产生不利影响[24]。此外,密集的穗状狐尾藻降低了湖水能见度,进而对红大马哈鱼躲避捕食者带来了不利影响。

2.5 人类商业开发和娱乐活动

卡尔特斯湖作为省立公园每年吸引大批的游客前来参观,夏天附近的居民前来游泳骑行,冬天人们前来划船跑步。位于卡尔特斯湖的水公园每年吸引无数游泳爱好者,为了防止水被游泳者污染,公园管理处不得不在近岸投放硫酸铜,而硫酸铜会使卡尔特斯湖红大马哈鱼重金属中毒。人们还选择在河边野营以及在近岸划船,这会带来大量的噪音从而干扰红大马哈鱼的正常觅食。游船则是另一大威胁,现在卡尔特斯湖中的游船多是汽油动力或柴油动力,这些船在发出噪音的同时还会造成油污泄露从而影响卡尔特斯湖的水质。在这些因素的作用下,卡尔特斯湖红大马哈鱼的产卵区域正变得越来越小(如图2)。

图2 卡尔特斯湖红大马哈鱼产卵区域变化图Fig.2 Change of spawning areas of Cultus sockeye

商业开发则是对卡尔特斯湖的另一大威胁,随着城市的扩张和周边居民文化娱乐的需要,卡尔特斯湖湖区常住人口逐渐增多,截至2016年,卡尔特斯湖省立公园周边已经有近9万的常住居民,而卡尔特斯湖区内则约有500栋住宅和近40家企业。这些居民区大多集中在湖泊的出入口,许多居民区的排水管道还是在20世纪80年代修建的,到现在已经老化严重,多次发生污水渗漏,造成了湖泊水质的恶化。居民活动所产生的光污染也对卡尔特斯湖红大马哈鱼造成了一定的影响,而居民取水也导致了一些河道被封闭。目前卡尔特斯湖中已经仅剩一条斯维特尔河,该河又因为环境改造、泄洪改造和居民废水排放不当等原因出现了一定程度的沟渠化,这导致了该河的流速较以前几乎翻了一倍。研究表明如果流速为原来的一倍,那么三文鱼完成同样长度的洄游需要多消耗50%的能量[25],这对三文鱼的产卵极为不利。对于洄游迁徙物种 ,在保护物种主要栖息地的同时,要关注其相邻的或洄游方向上停驻可能性较大的生境斑块[26]。自1792年第一批居民来到弗雷泽河流域至今,该流域已经成为了加拿大重要的粮食和木材生产基地[27],大量木材的砍伐造成了严重的水土流失,而集约化的农业经营则导致大量肥料和农药通过径流流入流域沿线的各类河湖中。水质的富营养化导致了入侵水生植物泛滥和各类植食性淡水鱼的增加,进一步挤占了卡尔特斯湖红大马哈鱼的生态位。弗雷泽河河口的环境问题同样非常严重,其河口面临着严重的污染,其中最大的污染便是来自河口的许多纸浆企业[28]。弗雷泽河河口三角洲丰富的湿地是洄游鱼类尤其是幼鱼主要的食物来源,而近年来商业开发和不合理的筑堤建设已经导致滩涂湿地大幅度萎缩,使得卡尔特斯湖红大马哈鱼失去了这一重要的中转站。

2.6 原住民文化影响

尽管红大马哈鱼的商业捕捞已经被渔业部门所严格限制,但红大马哈鱼仍然深受垂钓者青睐。而且原住民被赋予了不受限制地垂钓卡尔特斯湖中鱼类的权利。在原住民的文化中,大白鱼是神圣的图腾,而卡尔特斯湖中的红大马哈鱼则是原住民最喜爱的食物,拥有各种疗效。弗雷泽河渔业部门的统计结果表明,在2012年,弗雷泽河内已经停止了对红大马哈鱼的商业捕捞,而原住民在流域内的捕捞量却高达148 t,这样长此以往造成的结果就是包括卡尔特斯湖红大马哈鱼种群在内的各种红大马哈鱼越来越少,而它们的天敌大白鱼越来越多。

3 卡尔特斯湖红大马哈鱼鱼群保护的对策

3.1 限制商业开发

在卡尔特斯湖周边的商业开发应当立刻停止,洄游线路的沿岸也应当建设为生态廊道,而原有的那些造成大量污染的设施比如纸浆厂和水乐园必须迁移或者关停。关停的区域应当进行生态恢复,而与赏鲑有关的旅游项目也应当被严格限制。农业的开发也应当被限制,农业用水会通过径流污染湖水[29-30],因而应当鼓励使用生物农药以替代化学农药,政府也正在考虑补贴可降解的生物农药以鼓励农户保护环境。

3.2 栖息地修复

卡尔特斯湖周边乃至整个大温哥华和菲莎河谷地区的排污系统应当进行检测并更换,化粪池和污水处理系统应当做到环保无渗漏以免污染地下水。省议会已经提出议案认为河堤海堤和湖堤应择机改为交互式的生态护岸,而滩涂湿地则应当进行生态恢复。对沟渠化的河流应当及时疏浚,对已经填作它用或堵塞的溪流也应当尽可能进行恢复,对于一些重要区域还可以建设鱼道等过鱼设施。同时应当加大清洁能源的投入,将游船,渡轮等换成电动以减少对水体的污染。在修复的过程中,应充分利用生态学原理,尽量减少人工维持和工程投入,充分利用系统内部的自我平衡能力,自我恢复和人工恢复相结合,实现栖息地功能的恢复[31]。目前随着多个河口保护区和湿地公园的建立,弗雷泽河口的生态环境正在逐步好转。

3.3 健全捕捞制度

渔业和海洋部正在尝试改变许可证的授权方式,由过去按照渔船长度进行分类的方式,转而按照鱼获量的多少进行配额管理,而且垂钓者也应当被限制垂钓数量。许可证应当被发给协会、公司而非个人和船只以确保监督到位。渔业协会应当和政府及科学机构一道划定捕捞区域,限制捕捞密度,规定捕捞时间。对于个人垂钓者还应当加强教育,建立合适的注册制度。对于捕鱼大户,可以通过转移支付和补贴的方式促使他们减少捕捞量。2015年至今,红大马哈鱼的商业捕捞量已经被控制到了原来的一半,取得了很好的成果[17]。

3.4 人工恢复种群

生物保护部门联合科研机构和渔民建立了一整套针对各个红大马哈鱼种群的追踪系统和标志放流方案。可以通过环境DNA(eDNA)技术代替传统的诱捕、减鳍等方式来建立一套对整个流域的监测机制,以此判断鱼群会在哪受到威胁以及可能的入侵物种信息[32]。同时还要结合RS和GIS技术,与现有的生态学模型相结合建立动态预测模型,推算出最大可持续产量并以此指导渔业生产[33]。科研单位可以通过采集精液等方式进行人工繁殖,也可以建立干净和无污染的水池进行培育。对于网箱养殖的区域,可以通过播撒药物的方式减少病虫的传播。目前已经在几乎所有养殖场中普及了抗虫药并基本杜绝了养殖红大马哈鱼中的寄生虫[20]。

3.5 社区共同管理

渔业和当地环保组织应当多组织宣传活动,应当通过科普教育在原住民和垂钓者之间破除迷信,让当地人意识到保护卡尔特斯湖红大马哈鱼的重要性;要召开以商业渔业人员和游钓人员为对象的洄游鱼类种群相关的自主性教育研讨会,选举志愿者进行监察[34]。另一方面也要倡导环保的与自然和谐共处的生活理念,以减少对洄游红大马哈鱼的干扰。同时,社区应当组织发动志愿者对湖中的穗状狐尾藻进行清除,联合钓鱼协会配发专门的饵料对大白鱼和杜父鱼进行捕杀。目前联通卡尔特斯湖与弗雷泽河间的水道内的穗状狐尾藻已经被志愿者清理干净,后续的清理和捕捞工作也在筹备之中。

4 卡尔特斯湖红大马哈鱼鱼群保护对我国洄游鱼类保护的借鉴意义

目前长江流域有着多种江海洄游性鱼类,如鲚鱼(Coiliaectenes)、鳗鲡(Anguillajaponica)、中华鲟(Acipensersinensis)和鲥鱼(Tenualosareevesii)等[35],这些江海洄游鱼类面临的问题与弗雷泽河中的卡尔特斯湖红大马哈鱼所面临的问题相似:随着长江沿岸开发活动的加剧、全球气候的异常变化、沿线大坝的建设、商业捕捞的增加和人为活动带来的水体污染,洄游鱼类的数量正在快速减少[36]。上述针对卡尔特斯湖红大马哈鱼的保护措施对我国长江流域洄游鱼类的保护具有借鉴作用,但其中一些具体内容需要针对我国国情进行本土化改造。

(1)长江流域水坝众多,针对水坝过鱼设施的建设应当予以特别重视,在建设前应当更谨慎地考虑大坝带来的水文变化所造成的影响[37],要及时评估水利设施导致的水文状况的变化对洄游鱼类的影响,同时还需考察南水北调等工程对沿线洄游鱼类产卵地水文条件的影响。

(2)环保部门针对长江沿线的商业开发也应当出台相应的规程制度,赋予周边设施更多的生态属性,完善栖息地廊道的建设以避免栖息地碎片化。在污染较为严重的流域建设缓冲防护林带以减少地表径流对水体的污染。

(3)科研部门应当研究气候变化与长江内洄游鱼类生境变化的关系,通过物种分布模型进行预测[38]以便帮助鱼类更好地应对全球气候的异常。同时,引入外来鱼种时也应当进行更长期谨慎的观察以避免不良的生态影响。

(4)尽管针对长江干流的管理十分完善,但是长江沿线各湖泊支流仍缺乏有效管理,挖沙船以及各种缺乏监管的货船渔船滥补滥捞,搅水扰鱼,造成了大量环境污染[39],因此渔政部门应当进一步完善相关的监管措施。渔政部门还应当推广社区共管制度,通过多种渠道进行教育科普,让群众参与到保护与放流活动中去,发扬群众的主观能动性,利用新媒体等多种渠道,以彻底杜绝违法捕捞现象。