土耳其城市政治地图

2018-08-31张海律

张海律

我将两个热爱并扎根学习当地音乐的外国人,带到库尔德沙发主家中,一幅奇异的画面出现了,英语极烂的日本人Fuji老头,放弃了和美国小伙Alex用言语交谈的可能性,他们抄起各自的萨兹琴,弹唱着共同熟知的土耳其语民歌

土耳其当然是一个风景壮丽、文化厚实的国度,同时又呈现着党派林立、政治纷乱的现实样貌。在这样的国家旅行,如果不只是在伊斯坦布尔历史城区照相打卡、去大巴扎购物买地毯,很容易体验到报纸和电视新闻背后的浓烈政治气息。这源于土耳其人极高的政治热情、选举造势和游行抗议,早已是各大城镇司空见惯的景象。热情,也体现在旅行者极容易交上朋友,稍稍跟懂英语的当地人聊上两句,他们能一边刷着手机上的社交媒体,一边喋喋不休跟你抱怨着当下局势,如嘻哈般吐出AKP、CHP、HDP……一堆让外国人陌生的党派缩写。

在土耳其与美国关系坠崖式恶化、陷入严重经济困境伊始,总统埃尔多安三年前就曾在《紐约时报》上发表长文,怒斥特朗普政府不尊重土耳其主权、美国官员也向来漠视土耳其人民的爱国热情。看着这篇愤怒的檄文,回忆起过往多次游历土耳其的经历,我脑海里浮现出一幅通过当地人生活和态度拉扯出来的城市政治地图。

伊斯坦布尔,埃尔多安是我们选出来的总统

埃尔多安在檄文中认定,2016年7月15日那场未遂政变,是由流亡宾夕法尼亚的反政府精神领袖法图拉·居连策划和领导的。

我在旅行中认识的伊斯坦布尔朋友,有两位曾是职业军人,退役多年后,一个负责大型楼盘的物业管理,一个成为五星级酒店的保安队长。享受世俗生活的他们,选举时都坚决反对埃尔多安及其创建的保守右翼正义与发展党(AKP),但对自己曾长期服役的军队发起政变,却出人意料地持抵制态度。虽不至于听从埃尔多安呼吁,上街阻拦和抓捕那些很克制不开枪的军人,但也万分庆幸着政变以失败收场。

另一位在塔克西姆广场写字楼教中文的姑娘Zeynep,当时则以电视评论员般的措辞,从微信上给我敲来中文,“总统是人民选出来的,而军队要害总统,这批军人可能又是听从流亡美国那个伊玛目指示。”而2014年春天,这位姑娘曾第一次跟我表达与宗教相关的政治态度,“民主与自由是紧紧相连的,戴不戴头巾就是我的自由,政府无权干涉。”

我一度以为Zeynep表达的意思是坚决反对妇女戴上头巾。后来回想起来,是我彻底理解错误。百年前土耳其国父阿塔图尔克强硬的世俗化举措,就包括为防止宗教极端化而严禁妇女戴头巾、放开烟酒管制,以及婚姻自由,可这些看似非常普世价值的事情,偏偏是土耳其军政精英铁腕管理的结果。妇女头巾,渐渐从百年前的绝对禁止,到如今的放任自流。凯末尔世俗主义的立国思想由军队捍卫,如若发现政府走偏,就有义务出兵纠正。可偏偏埃尔多安是实打实的民选总统,而现代观念早已深入人心,甭管政府怎么走,军人都不再有权干涉了。

在反对正发党(AKP)的同时,我的伊斯坦布尔朋友在历次选举中,无一例外地将选票投给中左立场的最大反对派共和人民党(CHP)。虽然自2002年正发党创办以来,CHP就从来没能赢得过选举,但在最为国际化的伊斯坦布尔,他们在全部39个行政区中还是能够拿下14个。这些“共和区”,几乎全部位于城市的欧洲部分,且高度集中于满布住宅新楼盘的城市西郊。

在伊斯坦布尔,从塔克西姆广场沿热闹的独立大道到加拉塔的短短两公里,有着最密集和动听的街头音乐景观,突厥人的Darbuka手鼓、库尔德民歌的幽怨、巴尔干吉普赛人的热闹、奈伊笛之下的苏菲旋转托钵僧电音、阿拉伯风味的arabesk舞曲、扫着萨兹琴采样的土语嘻哈……音乐轻易冲破着政治、宗教和民族的樊篱,生生不息。想要安静,就继续走到加拉塔大桥北侧的Karakoy码头,迈进任何一艘通勤于博斯普鲁斯海峡和金角湾的班船,在海鸥的追逐陪伴下,看着夕阳相继为托普卡帕王宫、蓝色清真寺、索非亚教堂、苏莱曼清真寺镀上一层金色,最后在渡轮尽头的皮埃尔·洛蒂山丘顶,望着金角湾隐入黑暗。

然而,这片广袤的绝美风景,还只是伊斯坦布尔的“旅游名片”的部分。当乘上挤成沙丁鱼的BRT,或被堵死在穷街陋巷的小巴时,才会意识到1500万人口的伊斯塔布尔,与其他一切特大都市一样,都有着累死人烦死人的糟糕日常。我花了四个小时,才从亚洲部分的萨比哈·格克琴机场,来到西边CHP大票仓的Silivri区。坐在物业经理Osman新宅的阳台上,碳烤着牛排,这位退伍多年的前海军军官感慨,“去亚洲那边坐飞机,对我从来都是噩梦,还不如开车去希腊”。

埃迪尔内,共和人民党获胜派对后的幽怨歌曲

古历史地理概念中的色雷斯,包括今天的保加利亚南部、希腊东北部和土耳其伊斯坦布尔以西的地区。而今的东色雷斯,是CHP最大的两个票仓之一(另一个在爱琴海地区),而三国边境处的埃迪尔内,是这个地区的最大城市。

作为奥斯曼帝国的旧都和屡次西扩的屯兵要地,埃迪尔内城里的多座清真寺也是建筑大师锡南的心血之作,其中的塞利米耶清真寺更超过伊斯坦布尔蓝色清真寺,成为锡南个人最满意的作品。土耳其宗教氛围轻松的一面,也表现于这座清真寺里面,裹头巾的漂亮姑娘做完礼拜后就在穹顶下掏出自拍杆,孩子们在地毯上跑着,在阿訇面前追逐着一只足球。决定洗个土耳其浴(Hamam)的我,开始在两座拥有好几百年历史的浴室前犯难,塞利米耶清真寺旁那家的按摩师英文不错,但价格稍贵,我上前打探:“前面那家Hamam,30里拉含按摩搓澡,你们要50块能有什么不同?”自信的按摩师立马完成了推荐工作,“拉达和宝马,你觉得能相同吗?”于是,我选择了拉达。

那一天,城北苏丹巴耶塞特二世清真寺区的保健博物院外,挂满CHP彩色旗帜的车队浩蕩不绝地驶过,庆祝共和人民党赢得地方选举。而城郊另一隅,另一反对党民族主义运动(MHP)也将自家旗帜挂满好几排树木。这里曾有着塞尔柱帝国和奥斯曼帝国最引以为豪的古代医保系统,可现如今,无论是封了“油管”的埃尔多安,还是其他大批反对党,谁又真敢保证全面医改呢?

而古老的色雷斯地区,天生就有功亏一篑的悲剧气质,比如起义失败的斯巴达克斯,以及古希腊传说中勇闯冥界却因深情的最后一瞥而永失爱人的音乐之神奥菲斯。果然,在当年8月10日举行的土耳其首次总统直选中,埃尔多安以51.71%的得票率赢得了选举,粉碎了东色雷斯选民对改革的期待。

入夜后的老城区,就与白天喧嚣的政治热潮毫无关系了。现场音乐酒吧传来一首极幽怨的歌谣,台上歌手将歌名写了给我。我回去用谷歌翻译查到了这首《野橄榄》(Delice Zeytin),“当然你将获得小巧的那颗,爱让一切美好,眨着眼睫毛,景致多么美,风将花儿聚拢。然而这并没让你欢颜,天生的野橄榄,春天接踵而至,肩头携上绿棉纱而去,疯狂的野橄榄。”

特拉布宗和安卡拉,民族主义根据地

首都安卡拉和黑海边的特拉布宗,从来都被认为是土耳其民族主义情绪最高涨的两座大城市。虽然AKP和CHP都同样捍卫土耳其民族统一和国家完整,但埃尔多安更趋保守的宗教主张,显然已经替代了曾经重要的国父阿塔图尔克的世俗主义,也让执政的正发党(AKP)在这两个重要地区的选举中,从来都占据绝对优势。

特拉布宗的民族主义,是在1923年土耳其独立战争结束后,与希腊进行大规模人口交换而滋长起来的。在此之前,即便曾处于苏丹治下长达450年,奉行宗教文化包容政策的奥斯曼帝国,依然让区域内超10万的希腊人口保留下了辉煌的拜占庭文明。

城外山区崖壁上,有一座名列联合国世界遗产名录的苏梅拉修道院,是定居黑海沿岸的希腊东正教徒早在公元386年就修筑的,不过直至13世纪特拉比松帝国时代,才翻修扩建为如今“悬空寺”般的险峻样貌。从奥斯曼帝国解体到土耳其独立,在特拉布宗省历史上本就弱势的突厥民族,自然会有着从强烈屈辱感到民族自豪感的巨大情感变化过程,极端民族主义者和趁乱而至的窃贼,也给这座修道院价值连城的壁画带来了不可挽回的损毁。

彻底的人口交换,给特拉布宗带来了忠诚的爱国主义者,阿塔图尔克就从这座城市及周边,为自己精选出了总统卫队。

1923年,地处土耳其心脏地带的安卡拉被选为新首都时,规划的未来可居住人口是50万。而随着政治权力的集中和商业的发展,这个本没多少吸引力的城市,已经从建国时的7万人口,突破了规划局限,2017年人口统计时,已近55万,成为仅次于伊斯坦布尔的土耳其第二大城市。

从机场到二环再进城中心的过程,会让人感觉是在反向地从市区到城郊。统一建设的高楼公寓绕了一圈二环路,继而是整齐的八九层老式居民楼替一环站岗,到了市中心老城区Ulus,从Haci Bayram清真寺往四周山坡望去,大片的破烂砖瓦恍如南美都市贫民窟,而迈入最核心的城堡大门,竟全是野草疯长、野猫乱叫的破烂居民区。

崭新如初的仅有宏伟的国父陵,巨幅的红色星月旗背后,陈列着土耳其独立战争的画作。站在本民族立场可以想见,西方视野下的土耳其军队暴行,在这儿全都不存在,取而代之的是希腊军队烧杀劫掠的绘画。国家乃至人类的辉煌历史,则在安纳托尼亚文明史博物馆,被拉回到近万年前。得益于美索不达米亚平原出土的大量珍贵文物,这里成为最让土耳其骄傲的文明地标,在全球博物馆体系中也经常排名第一。4000年前亚述人刻在石头上的结婚证、离婚证,和今天打印在纸上的又能有多少情感事实上的差别呢?值得庆幸的是,即便土耳其正在渐渐重归保守宗教气氛,当今的嫌犯也不必像古亚述时代那样,得刻下“河刑自辩书”——嫌犯被抛入河中,如果还能活过来,就证明自己是清白的。

如今,哪怕在警察局门口,都依然有库尔德人用高音喇叭宣传着本民族的糟糕处境,并发起义卖,号召人们帮帮叙利亚战场上被ISIS围城的库尔德难民。

库尔德好人

最近,引发特朗普政府大规模制裁土耳其的,是埃尔多安政府拒绝释放两年前因“协助恐怖组织”罪名而被捕的美国牧师安德鲁·布朗森。罪状里,牧师所协助的组织,是也被美国列为恐怖组织的库尔德工人党(PKK)。埃尔多安给《纽约时报》的檄文中,将指控对象扩大为美国政府,但也明确指责是美国训练和装备了库尔德工人党在叙利亚的分支民主联盟党。

库尔德斯坦,是一个横跨土耳其、伊拉克、伊朗和叙利亚四国山区的广袤地区,自古以来一直都是库尔德人聚居的地方,并一直存有独立建国梦。其中又以占据整个土耳其东南部、面积达19万平方公里、人口约2000万的“北库尔德斯坦”最为富饶。

土耳其政经危机爆发后,迪亚巴克尔的女孩Zekiye在脸书上发来消息,“我也搞不懂我们和土耳其及美国的经济联系,和土耳其政府打了50年,一切乱透了,我当然不想继续生活在家乡,但也不想去土耳其,他们迟早会被自己的思想害死。如果有机会,我想去美国或者波兰。”姑娘口中,清楚分着“我们”库尔德和“他们”土耳其。

四年前,我在凡湖边的Ho?ap城堡废墟上认识了Zekiye,当时还在凡城读大学的这个女生,英语糟透了,而今却能清晰地表达自己的政治观点。

凡城之前,一路认识了许多友好却喋喋不休的库尔德青年。尚勒乌尔法的尤瑟夫,带我去了今年才刚列入世遗名录的11500年前的新石器时代遗址哥贝克力石阵,却揪心地谈及不远处叙利亚那头被ISIS重兵围困的科巴尼,“欧洲的库尔德人社团发起大型抗议,希望埃尔多安政府尽快打开边境,拯救难民。在伊斯坦布尔,我们的人确实轻微袭击了公交和地铁,边境难民处境很惨,哈兰附近村落的库尔德同胞都把房子全部让给他们住。要知道ISIS都是杀人不眨眼的恐怖分子,而库尔德武装军火奇缺。土耳其如果还不开放边境,3000万库尔德人会出事的。”

后来在欧盟的压力下,边境开放了,科巴尼解放了。我也去了滿布可爱蜂巢房子的边境村落哈兰,当地主要人口是阿拉伯人,可能为了刻意炫耀与众不同。

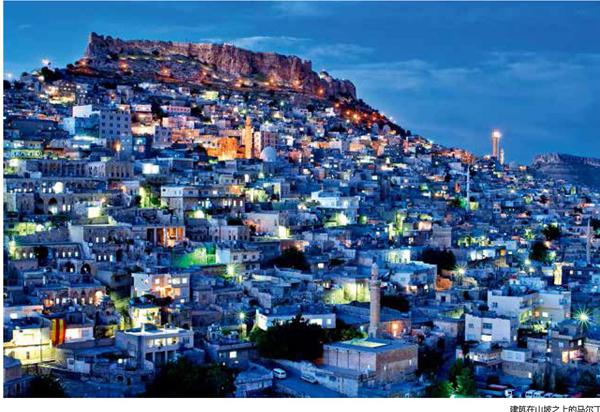

建筑在山坡之上的蜂蜜色石头之城马尔丁,有着极其丰富的民族构成,库尔德人、阿拉伯人、土耳其人、叙利亚人、回乡的亚美尼亚人,以及仅剩一户的亚述人。后三类族群中,有着600人左右的基督徒,轮番使用着隐藏在诸多壮观清真寺宣礼塔背后的11座教堂,在每个周日也换着地方做弥撒。Trip Advisor最受好评的餐厅叫Seyr-i,老板来自特拉布宗,毕业于英国利兹大学,他不觉得马尔丁像《孤独星球》里描述的那般和平,“那么多有过严重历史冲突的族群混居一起,不可能不出点事。”

Zekiye的家乡迪亚巴克尔,作为土耳其库尔德斯坦的“非官方首都”,一直以来是街头示威最暴力的地方。Ulu清真寺背后,有一家名叫Dengbê Evi的文化传承中心,在土耳其政府被迫承认和主动发展库尔德文化后,于2011年开放,每周日下午会有库尔德民间叙事长歌Dengbêj表演,老人们聚在院落里,一个个接力,运用各自相对固定的旋律织体,即兴嘶吼着民族悲哀和现实政治。

库尔德斯坦旅行的最后一站,是诺奖作家帕穆克在巨著《雪》中从头到尾描绘着的卡尔斯。抵达当天,虽然气温降至零度,但天未降雪,城也未被隔绝。不知道小说中占卜大于新闻的《边境日报》头版会说什么、被取缔的繁荣党支部又在哪、宗教领袖神蓝会窝藏在哪栋俄式建筑里、诗人卡未遂的爱情留痕何处?我也没能找到上演过《祖国还是头巾》的民族剧院。小说外的城市一片歌舞升平,酒吧的摇滚乐队混入传统鲁特琴,点唱着安纳托尼亚热门流行曲;咖啡厅的库尔德人和卡拉巴赫人下着双陆棋,他们的土耳其哥们炫耀着昨晚双飞了两个妞;日本学霸妹子翻译着魁北克姑娘拍摄的亚美尼亚遗迹上那些楔形文字。我将两个热爱并扎根学习当地音乐的外国人,带到库尔德沙发主Hussein家中,一幅奇异的画面出现了,英语极烂的日本人Fuji老头,放弃了和美国小伙Alex用言语交谈的可能性,他们抄起各自的萨兹琴,弹唱着共同熟知的土耳其语民歌。

北塞浦路斯,土耳其的傀儡

“什么时间才可以从北向南携带香烟过海关?”“A.凌晨5点;B.午夜;C.完全不能。”名为《转移》(SHIFT)的街头戏剧,在尼科西亚联合国维和部队的缓冲区首演,演员们向路边观众提问。定居明尼苏达的土耳其裔导演Gülgün Kayim,把原作《战地野餐》中的西班牙内战背景移植到塞浦路斯。

北塞浦路斯,是一个在全世界只被土耳其承认的傀儡国家,面积占塞浦路斯岛的三分之一。埃尔多安在檄文中提到,“20世纪70年代,土耳其政府不顾华盛顿的反对,介入阻止希族塞人屠杀土耳其人。”而在国际社会普遍看来,那是一场土耳其入侵塞浦路斯并赶走北部希腊族居民的战争,作为报复,岛屿南部当然也不剩多少土耳其族居民了。

岛屿首都尼科西亚有着一条热闹的Ledra大街,大街的南塞这侧仅留一个懒得搭理人的警亭,十来米宽的联合国绿线分界区后,就是给外国人颁另纸签的土耳其实际控制的北塞。“地球上最后一座分裂的首都”,作为吸引人的政治旅游标语贴在边检处。其实,南边也见不到多少对土耳其侵略的宣传抗议,仅有哨所前关于两边老百姓分崩离析的图片故事。

北尼科西亚的东正教堂北改成了可举办摄影展的清真寺。我跟生物学教授Salih混入一个酒会,这个土耳其族学者,倒也时不时去南边吃饭甚至组织学术性观鸟旅游。Salih父母来自南边的帕福斯,内战时北迁,如今房产还在,据说南边的银行替他们收租,但Salih认为,“涉及钱的时候,银行家和政客一样都不可信。 ”

“希腊鬼子对手无寸铁的居民进行了血腥清洗。”北塞浦路斯港口城市法马古斯塔的一个烈士陵园上,刻着愤怒的声讨。这座塞浦路斯曾经最发达的海港已然萧条,欧盟资金倒是大方,给不被承认的政权提供支持,修复了莎翁笔下奥赛罗将军的城堡。不远处的东地中海大学,和南塞浦路斯那边的房地产机构一样,是这座地中海小岛上最热衷于往中国推销广告的地方。

差点忘了,开头关于带香烟过尼科西亚海关的那个问题。“吸烟有害健康”,在飘扬的土耳其星月旗、希腊蓝白十字旗和联合国橄榄枝旗之下,主演宣布着正确答案。