漳河水库流域生态环境现状分析

2018-08-29

(湖北省漳河工程管理局,湖北 荆门 448156)

1 概 况

漳河水库位于湖北省江汉平原西部,地处荆门、宜昌、襄阳三市交界处。水库于1958年7月动工兴建,1966年4月基本建成并投入运用。水库总库容21.13亿m3,其中兴利库容9.24亿m3,死库容8.64亿m3,集水面积2212km2,水库水域面积104km2。设计灌溉荆州、荆门、宜昌三市17.4万hm2农田,保护下游荆江大堤、荆州重镇、焦柳铁路等重要城市基础设施,是以灌溉为主,兼有防洪、城镇供水、发电、水产、航运、旅游、改善环境等综合效益的大型水利工程。

2 漳河水库流域生态环境现状

2.1 流域气候、地理及地貌现状

a.自然地理。漳河发源于湖北省南漳县荆山南麗之三景庄,流经保康、远安、当阳、枝江,于荆州市临江寺汇入长江,全长202km。坝址以上崇山峻岭,干流长142km,河流穿行于峡谷之间,平均高程400m左右;坝址以下进入低山丘陵及平原湖区。

b.气候、气象特征。漳河流域属亚热带季风气候类型,冬季尚暖,夏季炎热,山地气候特征显著。年内气温相差很大,变化剧烈,最高40.9℃,最低-19℃,平均气温16℃左右,最热在7、8月,最冷在1、2月。流域多年平均降雨量986.9mm,其中4—10月降雨量占全年降雨量的85%左右,7—8月降雨量占全年降雨量的36%左右。

c.地质地貌。水库流域位于秦岭南支荆山余脉,山体走向多以西北向为主,地质构造复杂多变,断层、溶洞多。地层岩性多以三叠系到侏罗系的白云岩、灰岩和页岩组成,具有二元结构。黏土、砂砾石广泛分布。河谷漫滩、二级阶地多为冲积砂砾石,也具二元结构,以黏土、砂岩为主,土层深厚、质地适中。

d.土壤资源。流域土壤类型大致分为沿河两岸冲积土壤、丘陵岗地土壤和山地土壤。沿河两岸多为冲积土,此类土肥力高,土质疏松,易于耕作,适宜于各种作物生长;丘陵、岗地土壤是多种多样的,自然肥力较低,但土层较厚,是较好的农业土壤;山地土壤又分为黄棕土壤、紫色土壤和石灰土,生产能力一般。

e.森林资源。流域内土地肥沃、气候温暖、雨量充沛、环境宜人,森林及宜林面积占总面积的40%左右,是湖北省重要林区之一。

2.2 流域水资源与水环境现状

a.流域水文特征。漳河干流自西北流向东南,海拔高程自1400~42m,干流总落差464.6m,平均比降2.3‰。坝址处历史上最大洪峰流量5100m3/s(1935年7月5日),建库后实测最大洪峰流量5500m3/s(1996年7月8日)。

b.水库来水量。建库以来(1966—2016年)水库多年平均来水量7.78亿m3,多年平均供水量6.62亿m3。

c.漳河水库水质。ⓐ闸口处水质状况:闸口处常规监测各项指标中除COD、总氮、总磷达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中Ⅲ类标准外,其余指标年均值达到Ⅱ类标准。库心处水质状况:库心处常规监测各项指标中除1996年总氮、总磷年均值超过《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类标准外,其他指标年均值满足Ⅱ类标准要求。

d.漳河水库流域水质。ⓐ入库干流常规水质监测:入库干流除总氮时有超标外,其他各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅱ类标准要求,总氮超标的原因主要是流域内农业面源污染;ⓑ漳河水库流域水质监测:大部分干流与支流水质监测数据满足《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅱ类标准要求,水质状况良好。但干流中部段及其支流监测数据仅满足《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅲ类标准要求;ⓒ各监测点数据表明,总氮监测值均接近标准限值,其次是COD与总磷超标。

2.3 流域生物现状

a.水生生物。漳河水库自建成以来,已经逐步形成湖泊生态系统,主要表现在:水库直接有水补给,直接供水服务社会各部门,且水量变化大;矿化度<1g/L;水库界限明显,水面面积104km2,水温分层现象明显;水库中生物资源极为丰富;沿岸带丛生挺水植物、浮叶植物和沉水植物,浮游生物和底栖动物种类也很多。在库心区和深水带水生植物已难见到,底栖动物种类减少,但浮游生物和鱼类非常丰富。

b.陆生植物。流域内植被类型较多,品种较广,其中有国家Ⅰ、Ⅱ级保护植物和省级重点保护植物多种。

c.陆生动物。流域内两栖类、爬行类、鸟类、兽类等陆生动物较多,其中有国家Ⅱ级保护动物和省级重点保护动物近百种。

2.4 流域社会经济现状

a.行政区划及人口。漳河水库流域行政区域及人口、耕地面积等统计见表1。

表1 漳河水库流域行政区基本概况

b.经济概况。流域内经济以农业为主,近年来,随着产业调整逐步向工业与旅游业发展,人均收入呈逐年增加的趋势,GDP见表1。

2.5 流域污染源排放现状

a.污染源。根据调查结果,污染源主要有:ⓐ农业种植污染,主要来自化肥、农药;ⓑ牲畜和家禽养殖业废弃污染;ⓒ水产养殖污染;ⓓ城镇居民生活污染;ⓔ工业生产污染;ⓕ旅游业污染;ⓖ食用菌生产污染,等。

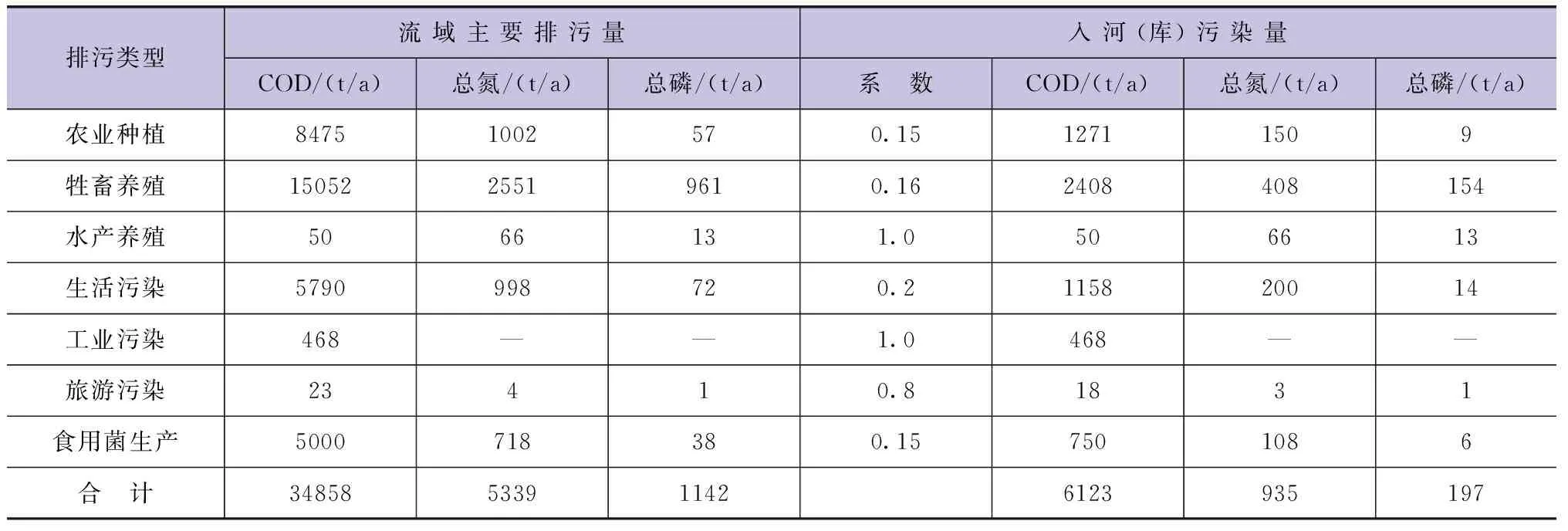

b.污染物排放统计。依据《全国饮用水水源地环境保护规划》《第一次全国污染源普查——农业污染源肥料流失系数手册》、全国水环境容量核定相关资料、《第一次全国污染源普查——水产养殖业污染源产排污系数手册》《第一次全国污染源普查——城镇生活源产排污系数手册》中的相关数据以及流域、水库调度运用的实测资料,按行政区域进行分析后汇总,主要排污量及入河(库)计算结果见表2。

表2 主要排污量与入河(库)污染量统计

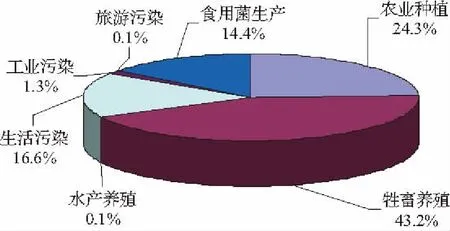

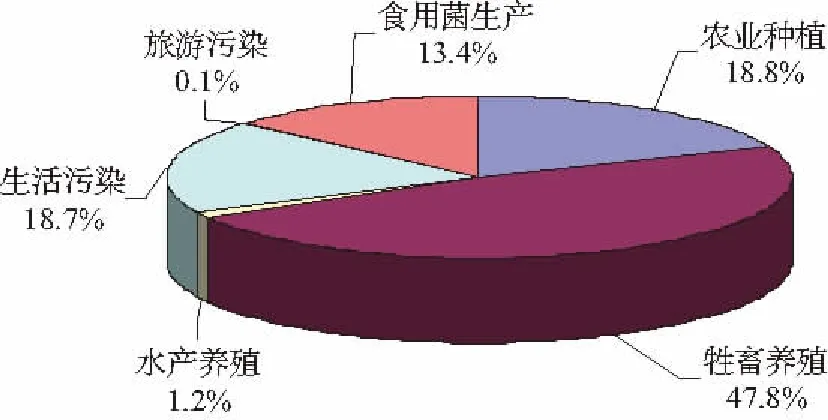

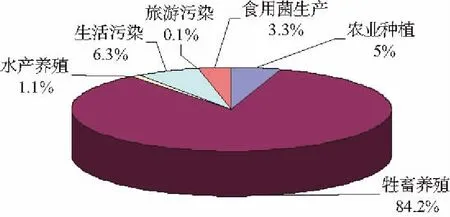

c.比重分析。漳河水库流域COD、总氮、总磷等污染物输入比重见图1、图2、图3,漳河水库流域的主要污染源为牲畜养殖,其次是农业种植、生活污水与食用菌生产。

图1 COD输入比重

图2 总氮输入比重

图3 总磷输入比重

3 漳河水库流域生态环境现状分析

3.1 生态环境现状特点

a.典型性。流域森林植被类型具有亚热带常绿阔叶与落叶阔叶混交林的典型特征[1],特别是由大片的尖齿高山栎林、小叶青冈林、血皮槭林以及一些珍稀植物群落,如红豆杉群落、银杏群落、天师栗群落、香果树群落等,基本保持着原始状态,具有一定的保护价值。

b.生物多样性。流域现保存有自然植被5个植被型组,8个植被型,25个群系。丰富多样的森林生态系统类型,孕育了流域内丰富多样的动植物种类[2]。

c.物种稀有性。流域珍稀濒危野生动植物资源丰富,有国家珍稀濒危及重点保护植物36种,有国家重点保护野生动物51种。

d.生态脆弱性。流域属喀斯特地貌,土壤为石灰土,岩石裸露度高,石漠化较严重,是生态极为敏感而脆弱的地区,一旦植被遭到破坏,恢复起来极为困难[3]。

e.环境破坏的严重性。水库泥沙、总氮、COD、总磷等呈增加的趋势;水库闸口、流域中部干流与支流监测数据表明,这部分水体只能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅲ类标准,与水库水资源保护要求有一定的差距。

3.2 流域主要生态环境问题

a.流域森林面积减少,水土流失加剧。据有关资料统计,20世纪50年代末漳河水库初步设计时流域森林面积占65%,具有比较完整的森林生态系统。20世纪80年代中期,森林面积下降到48.7%,21世纪初森林面积已经不到40%。近10年来,随着公益林建设的开展,流域森林面积减少和水土流失加剧情况有所遏制,但仍显现出森林砍伐过多、坡地改田过多、野生动物减少、多年平均含沙量、侵蚀模数也在增加等问题。

b.污染物持续增加。生活污水未经处理直接排入水体,生活垃圾收集处理系统覆盖率极低;农业种植、畜禽养殖与水产养殖业等经营粗放,污染严重;煤矿废水、废渣污染严重,至今治理进展不大;随着库区工农业、旅游业快速发展和城镇化进程加快,而环境保护工作进展缓慢,导致污染物排放有继续升高的趋势。

c.水源地保护工程建设不健全。主要表现在生态监测能力较弱,缺少相应的设施和仪器。预警能力、污染事故应急执法能力不足等。

d.生态环境监管、执法合力不够。流域涉及点多、线长、面广,跨界环境违法行为监管难度大;同时生态环境保护涉及部门较多,导致查处违法行为的程序多、手续多,办理周期长、时效较差,且不同部门法规,量责和处理也不同,造成了执法资源的分散和内耗。

e.管理体制亟待理顺。环境保护实行地方人民政府负责制,不同区域的环境违法行为只能通过案件移送处理,行政跨界导致水环境保护统一执法的困难较多,执法效能不高。

3.3 生态环境恶化原因

a.产业结构与布局不合理。在经济增长中,污染企业增加较多,国家明令禁止的小煤矿开采屡禁不止,且管理水平低下。

b.水土资源利用不规范。许多企业重开发、轻生态环境保护,矿山生态恢复治理率和土地复垦率低,由矿山开发活动触发、诱发、扩大的次生地质灾害较为严重,局部地区水源、大气、土地污染严重。此外森林砍伐、坡地改田也是造成流域水土流失生态破坏严重的重要原因[4]。

c.污染防治不到位。流域内农村生活污水和生活垃圾未得到有效处理,或直接排放到河渠等水体中。养殖废弃物和农业秸秆的利用率不高,田间随意焚烧现象呈加重趋势[5]。

d.流域生态环境管理水平较低。生态环境管理存在部门分割、地区分割与多头管理的体制[5],不利于流域水资源可持续利用及各种流域生态环境问题的有效解决。

3.4 治理对策建议

a.进一步加强水法规宣传,提高库区群众的环保意识,营造良好的水法制环境。

b.加强水政渔政执法,配合地方有关部门严厉查处筑坝拦汊、水污染、违法捕鱼等违法行为,维护良好的水事、渔业秩序。加强对水库周边范围内的水体、动物、植被进行不间断监测,建立监测档案。开展水资源、农业、林业、矿产资源、水产资源、旅游资源开发利用的生态环境监察,开展企业生产的专项执法巡查,对违法行为起到震慑作用。

c.加强漳河流域水生态系统的保护和修复。开展岸带整治工作,加强水土流失治理和监管;加强渔政监管,科学增加投放鱼苗的种类和数量,保护以渔业资源为主的水生生物,保持水生态系统平衡[6]。

d.加强水库确权划界工作。水库管理部门要积极协调配合地方各市的国土部门,做好与水库周边有关村组和居民的沟通,扎实稳妥推进水库确权划界工作,夯实水资源管理与保护工作的基础。同时,对已确权划界的区域,管理部门要按照经批准的水库水体保护规划,加强森林改造,注重自然生态修复,在不同坡岸中进行不同规模的植物植被移植,构建库岸梯级生态带,确保漳河水库的生态环境得到进一步改善。

e.联合水库周边各市的有关部门,成立漳河水库水源环境保护专项治理整顿工作专班,制定《漳河水库水源环境保护实施方案》,坚持源头管控。在种养殖业污染防治上,调整农业种植结构、限制水产养殖,引导库岸带农户实施无化肥、农药的绿色种植,拆除未经批准的数百个水产养殖网箱;在工矿业污染防治上,加强对化工、矿山等企业环境风险隐患的排查力度,发现生态环境违法行为,立即制止,同时关闭库区周边对水体影响较大且效益不明显的小化工厂和煤矿等;在生活污水防治上,建设污水处理系统;在违章乱建乱种防治上,坚持从严管控,依法对违规建筑进行拆除。

f.加强与地方政府部门之间的协调配合,积极开展联合执法和综合执法,提高水资源保护执法的效能。做到明确权属,即明确漳河湿地公园土地权属为国有,相关利益主体无争议,土地权属无争议;明确责任,即地方政府各部门、水库管理部门和社会各单位各负其责,协调配合;明确制度,即坚持“保护与利用并重”的原则,制定水体划线保护圈、湿地和水土保护圈、生态旅游圈的“三圈”规划,为漳河水库水污染防治打下了良好基础。

4 结 语

近年来,随着流域人类活动日趋频繁,农林垦殖、人口增加、工业化与城镇化速度加快、经济增长采用粗放式等因素影响,使得流域生态环境破坏日益严重。应引起有关部门的高度重视。按照水库流域生态环境保护实施规划与“让江河湖泊休养生息”的战略部署,继续探索“一湖一策”的湖泊生态环境保护方式,建立漳河水库生态环境保护长效机制,确保漳河水库水资源的可持续利用。