老家的手摇纺车

2018-08-28文图杨洪琦TextandPhotobyYangHongqi

◎文图 /杨洪琦 Text and Photo by Yang Hongqi

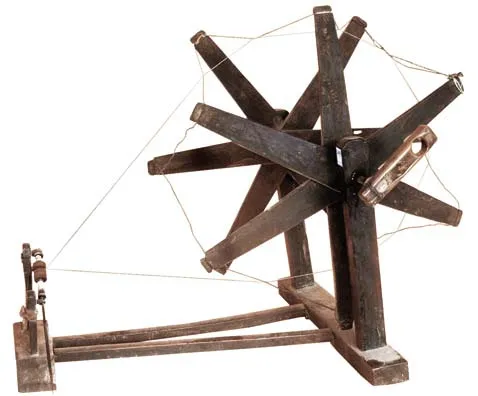

图中这辆手摇纺车还很灵便好用,现藏于辽河口博物馆

那年我六七岁的样子。

父亲说,我得带你回老家看看。

我是父亲的第一个孩子,又是男孩儿,便自然领受了父亲爆发式的宠爱,待弟弟四年后出生,那宠爱所余已是有限,以致弟弟至今还偶有抱怨幼时的被忽略。这或许也是天下所有次子的心病,且注定无药可医。

从田庄台到盘山的公共汽车,是一辆解放大卡车,车厢上焊接了铁架子,罩了层军绿色的帆布,就成了一个大棚车,上下车都得踩梯子,也是铁制的。棚内靠边顺放着两条长凳,早去的人有的坐,晚到的人只好站在长凳中间,手抓头顶上的铁栏杆。全程都是砂石路,颠簸地走了两个多钟头,后来方知那条路本是沟营铁路的旧路基。当时这种公共汽车在我眼里又高大又气派,攀上去是令人兴奋的,因为那年月还满眼都是大马车呢。这车速度其实也不慢了,眼下在公路上开这么远至少也要一个小时。

在盘山客运站下了车,距老家还有十一二里地,我随父亲走过去,又是两个多钟头。

老家叫么路子村,时归渤海公社前么大队,如今归属双台子区。我父亲就是在那儿出生并长大的。老房子里住着我大爷大妈一家。那是三间囤顶式的土坯房,中间一间是外屋地(厨房),两侧各有一间卧房。屋里没人,便外头去找,大爷大妈都正在房东头的园田地里摘棉花。前几天我特意问了父亲,得知那房东头是一块碱巴蜡地,不宜种庄稼,种了也没啥收成,就全部种了棉花,棉花也长不高,但总归是株株都结了些棉桃。

大爷大妈的身上都罩了件藏青色的大围裙,前面缝了个巨大的口袋,他俩两手左右开弓忙着摘棉桃,边摘边往口袋里塞,塞满了,就回院里卸货,棉桃卸在十多个大盖帘上一朵朵摆开去,就那么在秋日的暖阳下晾晒着。那盖帘是秫秆也就是高粱秸串的,比摆饺子的那种大老多。几个回合下来,就将那块地里的棉桃摘净了。

两三天之后,棉桃晾干了,大妈就逐一清理了棉籽,开始弹棉花,棉桃被弹成一片片的,再用酱秆卷上。酱秆就是高粱节的梢头,光滑无节,不会勾扯了棉花。卷成大小差不多的棉团了,再抽出酱秆来,就剩下了空心棉筒,半尺来长的样子。很快,大妈就卷出了一大堆。

再次日,大妈就上了炕,手摇纺车和那大批空心棉筒也都上了炕。然后,她嘴叼大烟袋,一手摇纺车,一手捋棉花,沙沙沙地就纺出了一条棉线来,还越来越长,一会儿就将那锭子绕得肥肥满满的了。

那是我头一回见到纺车,也是头一回见识纺线,觉得新鲜,就忍着烟呛,也坐在炕上,一边有一搭没一搭地应着大妈的闲话,一边细细看她的操作。大妈抽的烟叶叫蛤蟆赖,也是园子里自己种的,叶子老大,晒干后就打成卷了,抽出来的烟很呛人,辣齁齁的。我的叔伯兄弟们不愿陪我看这个,都陆续跑出去玩了。

很快我就知道,他们是早已习惯了这个场景。

大妈家的西邻是二奶家,后院隔街相望的是二大妈家,二大妈家西北方还住着我老奶家,家族中人都管那儿叫“后店儿”。父亲说,你老奶家早年是开大车店的,她家也就被叫成了后店儿。这几个亲戚家,父亲也都带我一一探望过了,我见家家都是这个景象。也就是说,我的二奶、老奶、二大妈等,在这个季节里,每天的主要作业都是坐在炕上纺线。其中二大妈家孩子多,房是筒子房,灶房开在东头,西头是连着的两铺大炕,当二大妈也在炕上这么铺排开的时候,气象还要更壮观些。

后来,见了宋朝王居正的一幅名叫《纺车图》的风俗画,方知此情此景业已在华夏大地绵延了千年之久。再后来,则知作为一种纺织机械的手摇纺车,早在战国时期就已有了。那也就意味着,两千多年前的中国妇女们,就已经在这么干了。

纺成线做啥用呢?

父亲说,织布哇,看见你大妈的围裙没?那就是拿这线织的,叫家织布。

如今,么路子村尚住着我的几个叔伯兄弟姐妹。二奶、老奶、大妈和二大妈也是在的,在那片俗称碱巴蜡的黑土地上。那片土地早已不种棉花了,改种了水稻和柿子,并以碱地大米、碱地柿子的名义,在这世面上很出了些风头。不过我心中关于这片碱土地的风俗画,仍然还与那幅《纺车图》差不多,想来这也是无药可医的一种心病吧。

手摇纺车 漫画:郝国平