吾排隧道涌水量预测及突水防治分析

2018-08-28庞贻鸿

庞贻鸿

(广西交通科学研究院有限公司,广西 南宁 530007)

0 引言

吾排隧道位于忻城县果遂乡古抗村吾排屯,系柳州经合山至南宁高速公路控制性工程,已在该区域进行了1∶20万区域地质、水文地质调查等工作,并已对隧道进行了初步勘察。由于隧址区地质环境条件复杂,为查明其水文地质条件,进行了水文地质专项勘察。本文旨在结合隧址区地质环境条件特征,通过分析水文地质试验数据,计算预测隧道涌水量,并对突水现象提出合理防治措施。

1 项目概况

吾排隧道左线起迄里程ZK72+040~ZK73+660,隧道长1 620 m;右线起迄里程YK72+060~YK73+660,隧道长1 600 m,设计路面高程250~280 m,为长大隧道[1]。

2 隧址区地质环境条件

隧址区属中亚热带向南亚热带过度的季风气候区。年平均降雨量1 330 mm,降雨主要集中在5~8月,占全年的80%左右。未见地表河流,仅见零星分布有若干水塘,水深一般<2 m。

隧址区为岩溶峰丛沟谷地貌,地形起伏较大,洼地较发育,地面高程为281.5~474.8 m。岩溶洞穴发育的方向性极强,其发育与地貌位置有关,在斜坡地带、谷地两侧,溶洞数量相对较少,规模也较小;峰丛洼地中,溶洞分布相对较多,且规模较大,该地段存在岩溶强发育带,隧道下部发育一条地下河,地下河流域的枯季径流模数为9.3 L/s·km2。

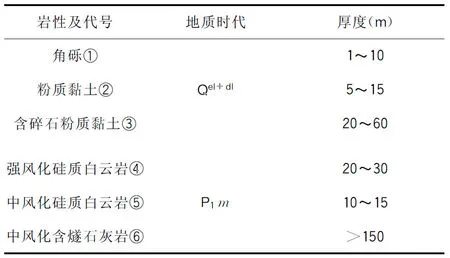

根据工程地质测绘、物探及钻探揭露,隧址区出露地层主要为第四系残坡积层,土层厚度较厚,下部为浅灰色含燧石灰岩、硅质白云岩等,地层岩性情况见表1。

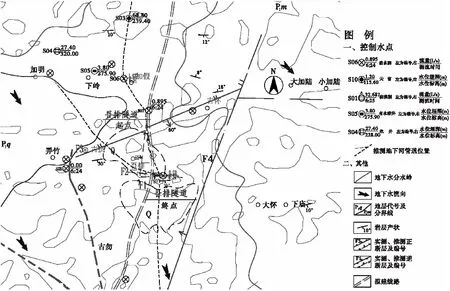

隧址区主要发育三条断层F1、F2、F3,详见图1。

F1断层为正断层,胶结良好,该断层的导水性差;F2断层为逆断层,断层破碎带胶结差,是地下水渗流通道,顺断层有地下河支流发育(地下河标高在隧道底板之下);F3断层为逆断层,破碎带胶结良好,该断层的导水性差。因此地下水通过断层导水形成突水的可能性不大,但在雨季大气降雨形成的地表水可通过断裂形成的岩溶裂隙发育带下渗补给地下水,当隧道穿过缝状岩溶裂隙时,可能会形成股状涌水,涌水量较大。

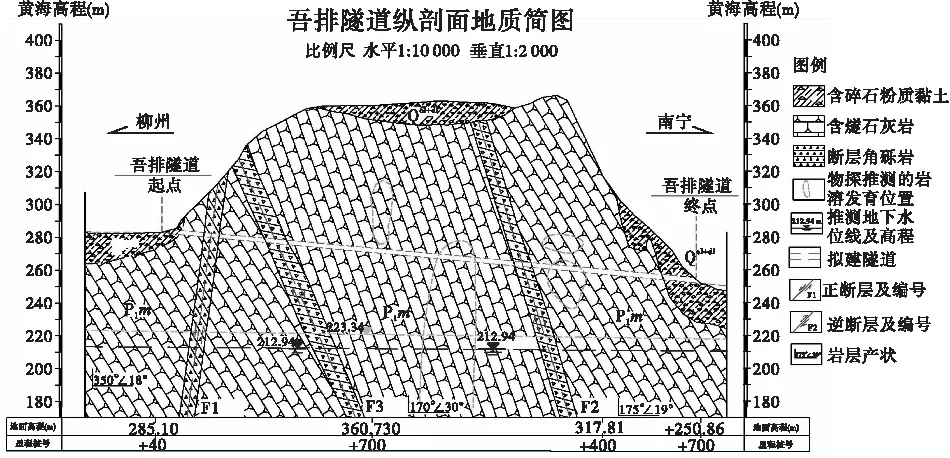

地下水主要为第四系松散岩类孔隙水及碳酸盐岩裂隙溶洞水。第四系松散岩类孔隙水赋存于第四系土层孔隙中,含水量小,主要接受大气降水和地表水的渗入补给,为饱气带中的上层滞水,水量贫乏;碳酸盐岩裂隙溶洞水主要赋存运移于含燧石灰岩溶蚀裂隙、溶洞以及地下河管道中,其发育主要集中分布于280~330 m、220~250 m及200 m以下三个标高段,地下水的富集规律受岩溶发育所控制。由于第一、第二含水段岩溶较发育,地下水具有一定的赋存空间,其垂向下渗径流过程中排泄不畅,因此在岩溶洞穴中出露的悬挂泉可形成常年性流水,但这两个含水段不具统一地下水位,且空间分布不均,并受大气降水控制明显。位于下部的第三含水段(200 m以下段),在地下水位以下,受上部含水段补给后,在汇水作用下形成管道流——地下河。详见图2。

图1 隧址区地质简图

图2 隧道纵断面地质简图

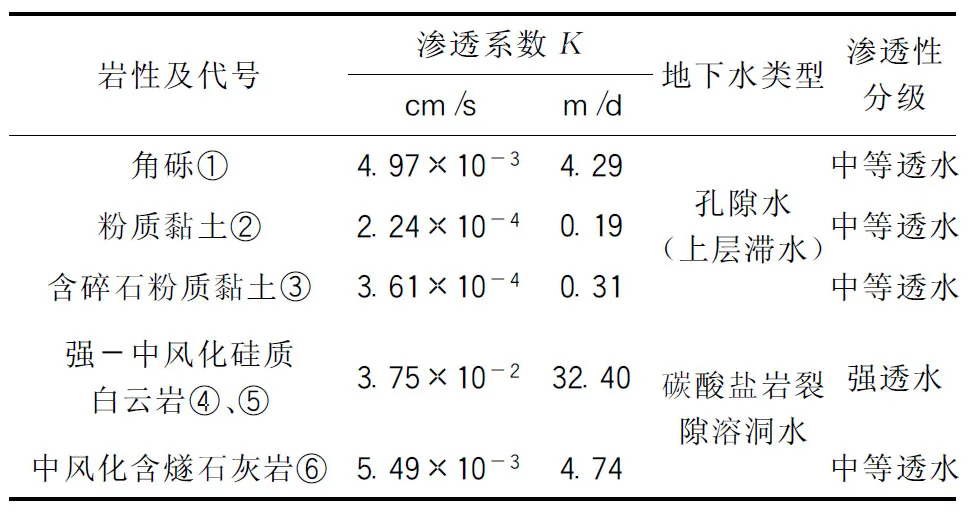

在隧道处进行了试坑渗水、钻孔注水、钻孔压水以及钻孔抽水实验,对岩土渗透系数进行验算,据渗透性分析试验结果并结合地区经验值,综合确定隧址区内各土岩层渗透系数,见表2。

3 地下水对隧道施工影响分析

拟建隧道位于第一含水段之下,第二、第三含水段以上,而第一含水段由于渗透水流较为分散,储水时间短且赋存空间相对有限,不易形成大的集中水体。而饱气带溶蚀裂隙较发育,可能形成垂直缝状溶蚀通道,是渗透水的主要导水地带,但由于贯通性好,不会储存大量雨水,施工过程中正常涌水量较小,遇到突水的可能性不大。但雨季大气降雨地表径流集中排泄于洼地,可能形成较大的淋水,尤其在推测地下河上方可能存在有一定宽度的缝状溶洞,是雨水向深处地下河注水的通道,隧道在穿过这些缝状垂直溶洞时,由于雨水注水量大,可能出现短暂性的突水现象,对施工有一定的威胁。

4 隧道涌水量预测

根据隧道地质条件,采用入渗系数法、径流模数法和地下水动力学法对隧道涌水量分别进行概略计算。

根据现场情况以及要求,本区补给带宽度取800 m,隧道全长为1 620 m,则补给面积A=1.296 km2。

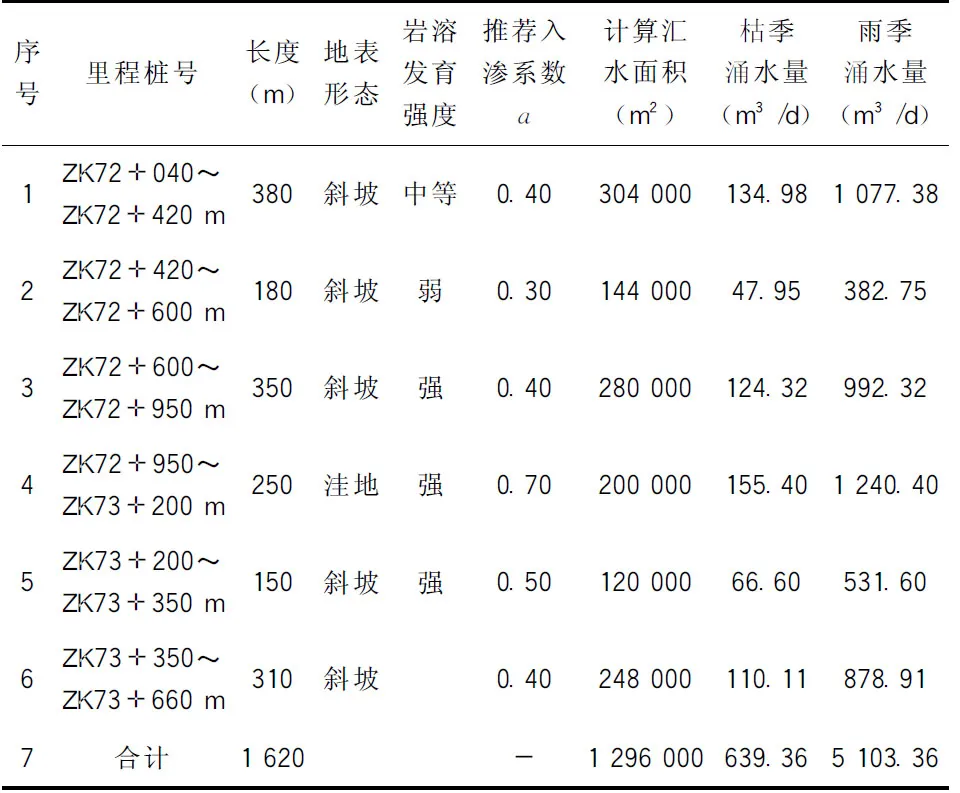

隧址区的大气降雨入渗系数及径流模数主要根据1∶200 000区域水文地质普查的研究成果,并结合隧址区场地情况,对隧址区大气降雨入渗系数进行分段分区,详见表3。

枯季径流模数为M枯=9.3 L/s·km2,雨季径流模数取枯季径流模数的7.5倍,即M雨=69.75 L/s·km2。

4.1 入渗系数法[2]

Qs=a×W×F/1 000

式中:Qs——隧道涌水量(m3/d);

a——入渗系数;

A——隧道通过地段的集水面积(m2);

W——降雨量(mm),年平均降雨量为1 330 mm,雨季降雨量1 064 mm,雨季单日降雨量为8.86 mm,枯季单日降雨为1.11 mm。

根据上述公式计算得隧道各分段涌水量,见表3。

经计算隧道入渗雨季总涌水量Q雨=5 103.36 m3/d,枯季总涌水量Q枯=639.36 m3/d。

4.2 地下水径流模数法

Qs=M×A

式中:Qs——隧道涌水量(L/s);

M——地下径流模数(L/s·km2),枯季M枯=9.3 L/s·km2,雨季M丰=69.75 L/s·km2;

A——隧道通过地段的集水面积(km2),A=1.296 km2。

根据上述公式,枯季隧道涌水量Qs=12 L/s,合1 041 m3/d;雨季隧道涌水量Qs=90.40 L/s,合7 810 m3/d。

4.3 地下水动力学法:

拟建隧道洞身山体高300~380 m,隧道设计标高250~280 m,饱气带平均厚度为80 m,大雨中暂时饱水后可概化成厚80 m的含水体,即H=80 m,渗透系数平均值K=4.74 m/d。依《水文地质手册》622页8-8-182公式计算双侧进水水平积水廊道涌水量。

式中:Qs——隧道正常涌水量(m3/d);

K——含水体的渗透系数(m/d),K=

4.74 m/d;

H——洞底以上潜水含水体厚度(m),H=80 m;

h——洞顶水柱高度(m),h=75.0;

B——隧道通过含水体的长度(m),B=1 620 m;

L——补给带宽度的一半(m),L=400 m。

根据上述公式,计算得隧道正常涌水量为14 877 m3/d;雨季涌水量按正常涌水量的2倍考虑,即29 754 m3/d。

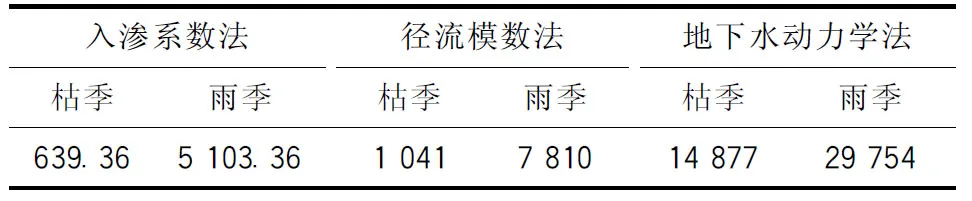

根据上述章节计算成果,见表4。

对比以上三种方法,从对日涌水量计算来看,地下水动力学计算结果最大,其次为径流模数法,最小为入渗系数法。分析认为入渗系数法更可靠,这是由于拟建吾排隧道位于饱气带中,其可借助溶隙、溶蚀管道同地表的消水洞与洼地进行相通,进而把大气降水与地表水引入至地下,而入渗系数法能较为贴近实际模型,更能够有效预测,且计算过程采用的降雨量为多年实测平均值,代表性、可靠性高,径流模数法对日平均涌水量计算也可靠,而地下水动力学法理论严谨,将含水层概化为各向同性均质含水层,与本区的实际水文地质条件出入较大,因此对模型条件的概化,可能存在误差。因此,本次隧道涌水量预测推荐采用入渗系数法的计算结果。

从计算结果看出,雨季时,隧道开挖时涌水量较大,岩体溶洞、溶蚀裂隙发育、岩体破碎地段相对富水,开挖后可能出现短暂性的突水现象;其他段地下水出水状态以潮湿、点滴状、线状为主,局部为淋雨状、股状,一般不会出现大的涌水现象。

5 隧道施工中的突水工程防治措施

(1)加强超前地质预报工作。由于隧道位于岩溶区,具有复杂性和不可预见性,隧道周边存在的隐伏岩溶和局部储水段直接影响着施工安全,因此,岩溶隧道施工中需开展超前地质预测预报[3-4]。

(2)当隧道穿越断层破碎带、充填型溶洞等富水岩溶地段时,应采取注浆预加固、堵水等措施,以有效地改善隧道周边既有岩体的物理力学指标、降低地下水的渗透系数,确保隧道施工的安全。

(3)隧道防、排水。地下水发育的岩溶隧道,当采取“以排为主、排堵结合”的原则可能造成地下水大量流失、环境遭到破坏时,应采取“以堵为主、限量排放”的原则。

隧道结构应设有完备的防、排水系统,同时应尽可能地维持原有的地下水系统。如遇破坏时,应采取工程措施(导流洞等)予以修复,并确定合适的正常排水能力。

6 结语

(1)隧道涌水量主要受到大气降雨量、岩土体入渗系数、断层的导水性以及隧道集水面积的影响。雨季时,隧道开挖时涌水量较大,尤其是岩体溶洞、溶蚀裂隙发育、岩体破碎地段,雨季施工应注意排水。

(2)本文用了3种方法计算了涌水量,入渗系数法能较为贴近实际模型,能够有效预测,代表性、可靠性高,用其计算比较合理,符合实际。

(3)隧道施工过程中,处理突水事故时,一般遵循“以排为主、排堵结合”的原则,如可能造成环境破坏,应采取“以堵为主、限量排放”的原则,最大限度地减小灾害的危害程度,达到经济合理的目的。