雪国随想

2018-08-27过稼阳

过稼阳

我下飞机的时候,北海道下了好几夜的雪刚刚停歇。

从札幌机场一出来,入眼就是漫天的雪。登上巴士后,车一路缓缓开向新雪谷。此时大地一片莹白,一幅苍莽画卷也逐渐展露峥嵘。

说到雪,我倒并不陌生。我自小长在江南,本难和雪结缘,但近六年我都生活在波士顿,故而幸与不幸,也算是经历了几场号称百年难遇的大雪。每年底的十二月到次年二月,波士顿的雪也大,但来得狂躁;夹杂了暴风的雪轰击着窗,一夜呼嚎过后,第二天便是满城素裹了。但市政的效率太高,当晚就能清出一条大道来,待到第三天,就只剩路边与树上的堆积,能证明暴风雪来过的痕迹。

但北海道的雪与波士顿的决然不同。这里的雪少了些戾气,不爱与风暴共舞。偶有风吹过,也并不躁烈。打在人脸上,有如凉水洗手,是一种清凉的爽快。若俯身去掬一抔,也是满手的细腻绵软。

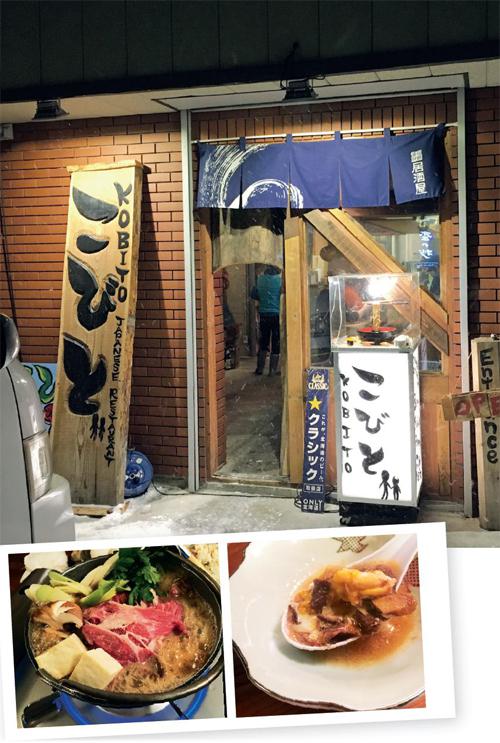

我一向是推崇雪夜当聚友围炉啖肉畅饮,不然不足语人生的。到了雪谷,那自然不能辜负了这一场雪。当晚放下行李,收拾齐整,我便急匆匆外出觅食。此时,外面天色已漆黑一片。借助导航,我一路行驶到目的地,街道上唯一亮着光的,便是当地人开的一家居酒屋。

上桌后,小锅煮的牛肉热气腾腾地端上,看着嫩极,待得将熟未熟之际,再打一个生鸡蛋入锅。几秒后一齐舀出来,入口的便都是软糯的甜香。牛肉的滑嫩与浓汤的清甜借着勾芡结合在一起,直叫等得饿极了的人儿大呼过瘾。

大快朵颐之余,也当痛饮几杯,方才舒胃。札幌出产的啤酒清冽而爽口,有初酿的香气;梅子酒则略甜,但不腻,酒劲也小,入喉有一种温和的馥郁。若不小心喝得多些,后劲袭来时,也只觉浑身暖洋洋、醺醺然。

酒足饭饱从小居酒屋出来时,刚停的初雪便又纷纷落落,有了放纵的苗头。街道上的路灯相隔极远,照明也不烈。昏黄灯光下飘散的雪花醉了游人,踏着这般的雪回到酒店,就该卸去一身的衣服,径直去往温泉。

洗去一身疲累,本该神清气爽,但狭小的日式居室有一种逼仄的压抑。只是当睡意袭来,也顾不得这许多,带着些许酒意便沉沉睡去。第二天一早醒来,我打开窗户,冷风拂面,顿觉精神大振。收拾一番,我整装去往雪场,一路无话。

车到了停车场附近,向远处眺望,山与天连成一条线,界限极其模糊。下了车步行几步,只见清早的雪场,已经排了不少跃跃欲试的雪客。

作为一个滑雪爱好者,到了雪场,便仿佛到了自己的主场。在老雪客的眼中,北海道的新雪谷和法国的三峡谷,并列最顶级的滑雪胜地。这两处的雪有一个独特的称呼:“粉雪”。在这样的雪上滑行,如同滑在地毯上般舒爽。若一不小心摔了跤,软趴趴的雪也会保证你免受疼痛的侵扰。粉雪的这些特质,让它同时成了老雪客和初学者的心头好。

Hirafu是新雪谷最大的雪场之一。若要到达山顶,至少需得换乘三趟缆车,总时长超过半小时。到了山顶再滑下来,即便是熟练的老手也需要十多分钟。当然,这个统计也不十分精确,因为到了山顶,-10℃的低温足以将除了GoPro以外的电子设备冻关机。

山上的滑雪者各自带着头盔护具,将自己裹得严严实实。衣服的颜色成了人们相互辨识的依据。到了中午,雪又开始星星点点坠落,且有愈下愈急之势。

傍晚时分,天色转昏,雪势渐急。此时,再熟练的雪客也要好好思量是否继续上山了。狂风卷起积雪,与新下的雪一道,遮蔽了本就昏黄的灯光。道路渐渐变得不可见,我拖着有些疲累的身躯最后一趟上山。此时天幕低垂,只有隐约的照明。遥遥往山下望,有一种虚幻感。

下了山,脱去雪具。步行到了街上,再回望时,只见雪山上的灯光星星点点,昏黄而迷离,仿佛正要缓缓坠落到街道。这像极了《雪国》里写夜色的形容,“星辰闪闪,好像以虚幻的速度慢慢坠落下来似的”。我记起初读《雪国》时,曾想像过书中的描绘,本以为那时代的美在今日已难以寻觅,但今夜的夜色竟如此巧合地相似,勾人心魂。我的思维开始游离,仿若穿越了时空,沉浸在作家笔下的美梦中,久久不愿醒。

常年生活在雪国的人,会把雪当作近乎信仰般的圣物。每逢雪季,就仿佛降了神谕:到了该是从蛰伏中醒来、出去活动的时节了。这样的土壤里诞生的人,信奉纯白的雪会催生真正的美。

大概是因为纯白的雪与极端的唯美存在某种狭义逻辑上的象征关联,故而日本的文人多对雪有一些特别的情结。川端康成写《雪国》里的一场浮华之梦;谷崎润一郎借着《细雪》绘了一幅琐碎而暧昧的细微画卷。这两部都与雪相关的小说,大概是近代日本从精神气质上最接近《红楼梦》的著作了。

在这样的世界里,男性往往是纨绔和空洞的,而女性则屡屡是软弱但挣扎的。生活是幻灭的,任何想摆脱生活残酷本质的努力都是徒劳。这种努力尽管洋溢着令人震撼的生命热情,但终归是虚无。这种虚无是如此地具有压倒性,以至于置身其中的人们毫不知情。于是永恒的悲劇由此诞生,如同希腊神话里的西西弗斯一般循环往复,永不停歇。

这种听起来近似存在主义的思想在日本有着悠久的历史:岛国逼仄的空间易让人滋生近乎偏执的思索。正是出于这样一种近似慧极必伤的认知,才让这个国度诞生从物哀到幽玄再到侘寂的审美哲学。

作家们对这种古典式唯美的感情是极其复杂的。他们力图表现出某种游离的骄傲,但内心深处却不断进行着深刻的自嘲。到了近代,作家对这种极端唯美的追求愈演愈烈,并试图从这样的病态美学中定义某种时代基调。从芥川龙之介到太宰治,从川端康成到三岛由纪夫,他们的风格或各有不同,但骨子里都充斥着一种执拗的桀骜。当情绪流淌至笔下,悲剧的色彩也就愈加浓烈。这种与时代背景和成长过程相关的经历,或许也是这些伟大作家们接二连三走向极端的原因。

尼采在《悲剧的诞生》里用日神与酒神形容文明发展的两种形态。日神阿波罗象征理性的秩序,酒神狄俄尼索斯象征感性的狂热。这两种对立的冲动是促使艺术文明诞生,并从绝对悲观走向更深刻和积极的动力。从这个角度看,近代的日本就是一个日神与酒神精神失衡的国度。同样是经年雪国的波士顿(或者说新英格兰地区),却孕育出了霍桑、爱默生与梭罗这些洋溢生命热忱的人们。文明果实的孕育方式,伟大而超凡,实非凡人所能置喙。

一旦到了山下,就仿佛踏入了另一个国度。各式的店铺里满足各国的游人。我们租用雪具的店里,店员都是欧美面孔。交谈间,得知他们来自天南地北,全是被雪国的魅力吸引,愿长此定居。他们大都对滑雪有一种狂热的爱好,有些人还为此放弃了待遇优厚的工作。

滑雪算是比较简单的极限运动。我曾细细思索极限运动为何有如此大的魔力,能让人这般疯狂。在我看来,与其说它是一种肉体的追求,不如说它是一种精神的动态渴求。它无关美食与声色这些肉体的欢愉,而是通过锤炼筋肉来锻造精神。每一次突破极限,满足感与成就感都交织成了运动的魅力。

这种魅力是如此地令人着迷。有不少年轻人,交谈间都充满了无比的憧憬与向往。正是出于对这样生活的追求,他们背井离乡,来到异国的小镇过着看似平凡的生活。在这里,阶层的概念都被淡化了。

与这种动态的精神境界相反的是,梭罗在《瓦尔登湖》里描绘了一种静态的精神境界:通过远离尘嚣的离群索居,来享受自然的静谧与心灵的安宁。朴素的物质不仅没有带来痛苦,反而携来了自给自足的畅快感。“我爱孤独,我没有碰到比孤独更好的同伴了。侧身于人群之中,大概比独处室内更为寂寞。”只需享受孤独,即可获得宁静。但这种平静只是表象,在澄澈的波澜下,依旧潜藏着极端热烈的思考与火光迸射的生命激情。

无论是静态还是动态,在过去的一年里,我都在试图寻找荷尔德林笔下“诗意地栖居”的那种精神境界。这是一种罗曼蒂克式的情怀,无关物质,但有关生命伦理。写作也是其中的一种尝试。于我而言,写作是一种完全自由的状态。这种状态抛离了肉体,是精神在广袤大地上的无限延伸。处于这种状态的人,享有拥抱无限可能的权利。

我想诗人们一定很赞同我的说法。诗人们拥有浪漫而狂野的心脏,是行走在人间的狄俄尼索斯。海德格尔从诗性里悟出了向死而生。海子对荷尔德林的浪漫感同身受并心向往之,在自己的诗歌里把“诗意地栖居”悄悄地换成了“远方”,把希腊“诸神的黄昏”说成了“目击众神死亡的草原”。再然后,高晓松讨了个乖,把海子的“远方”说成了“诗和远方的田野”(这般说法太讨巧,得了点韵味,却欠了些神)。

旅行也是追求“诗意地栖居”的一种尝试。在我看来,旅行本来就应当在某种悖论下进行:每当人试图从倦怠的工作中短暂抽离时,又禁不住在更倦怠的旅程中探寻某种意义。

新年初七,我踏上返程的航班,一段旅程就此结束了。它被打乱成纷扰的碎片,然后缓缓融进了记忆里。而旅行的意义也就在此:每一次出发,都是对旧日的反刍与对自由世界的试探;而每一次的回归,都意味着生命被打上了一道隽永的烙印。人类对自由意志的向往永不终止,并且借由诗意地旅行,试图寻找到真正属于独立靈魂的自由。

借用荷尔德林的诗:

大地之上可有尺规?

绝无!