高层建筑内廊环境天然辐射随楼层变化规律监测研究

2018-08-27沈志强陈善静李忠国

康 青,周 冲,2, 沈志强,陈善静,韩 昊, 李忠国,3

(1.解放军陆军勤务学院,重庆 401331;2.解放军72593部队,济南 250000;3.解放军69056部队,乌鲁木齐 830001)

1 前 言

随着人民生活水平的提高,人们对家居环境的要求也越来越高,除了细菌等生物性污染和甲醛等化学性污染以外,天然放射性污染——天然辐射,也成为建筑环境污染防治的重要内容之一。建筑地基、地下土壤和建筑材料中含有和析出的天然核素,是建筑环境中天然辐射的主要来源。基址选择、材料选用、施工技术、通风状况、环境温度和人为活动等是影响建筑环境中天然辐射强度的主要因素。相关国家标准[1-2]对建筑内部环境中的天然核素作出了明确控制要求,天然放射性污染及其对人体的致癌危害已引起人们的高度关注。天然辐射作为人类所受电离照射的主要来源,广泛存在于各类建筑环境中[3]。对于高层建筑而言,通常体量巨大、结构复杂,除了室内空间,其内廊即内部公共走廊或楼道也可作为人们工作生活的区域,本文通过对高层建筑内廊环境中天然辐射进行监测分析,探究其强度随楼层变化的规律及成因,为建筑内部环境中天然辐射效应评估和污染防治提供经验指导。

2 监测方法

根据国家《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》[1]和《辐射环境监测技术规范》[4]要求,进行天然辐射强度监测。①设备:选用美国Medcom公司研发的“Radalert 100X”型多功能辐射测量仪,可快速精确检测α、β、γ和Χ射线的剂量率和脉冲计数值,量程0~1 100μSv/hr,精度0.001μSv/hr;②对象:为确保监测对象在当前和今后一段时间具有一定的代表性,选择不同地域近10年的高层建筑进行监测;③选点:测量点选择在建筑各楼层内部走廊、楼道等空间的中央位置,较大空间采取多点测量,用支架固定仪器,距地高度1.5m,避免人为活动引起干扰;④时段:监测集中于2017年5~8月期间,属暖热季节,分布于早中晚各个时段;⑤测量:为提高精度,选用累计剂量测量法,每点连续测量3次取均值,另测量室外地面辐射强度以作对比。

3 结果与分析

3.1 监测结果

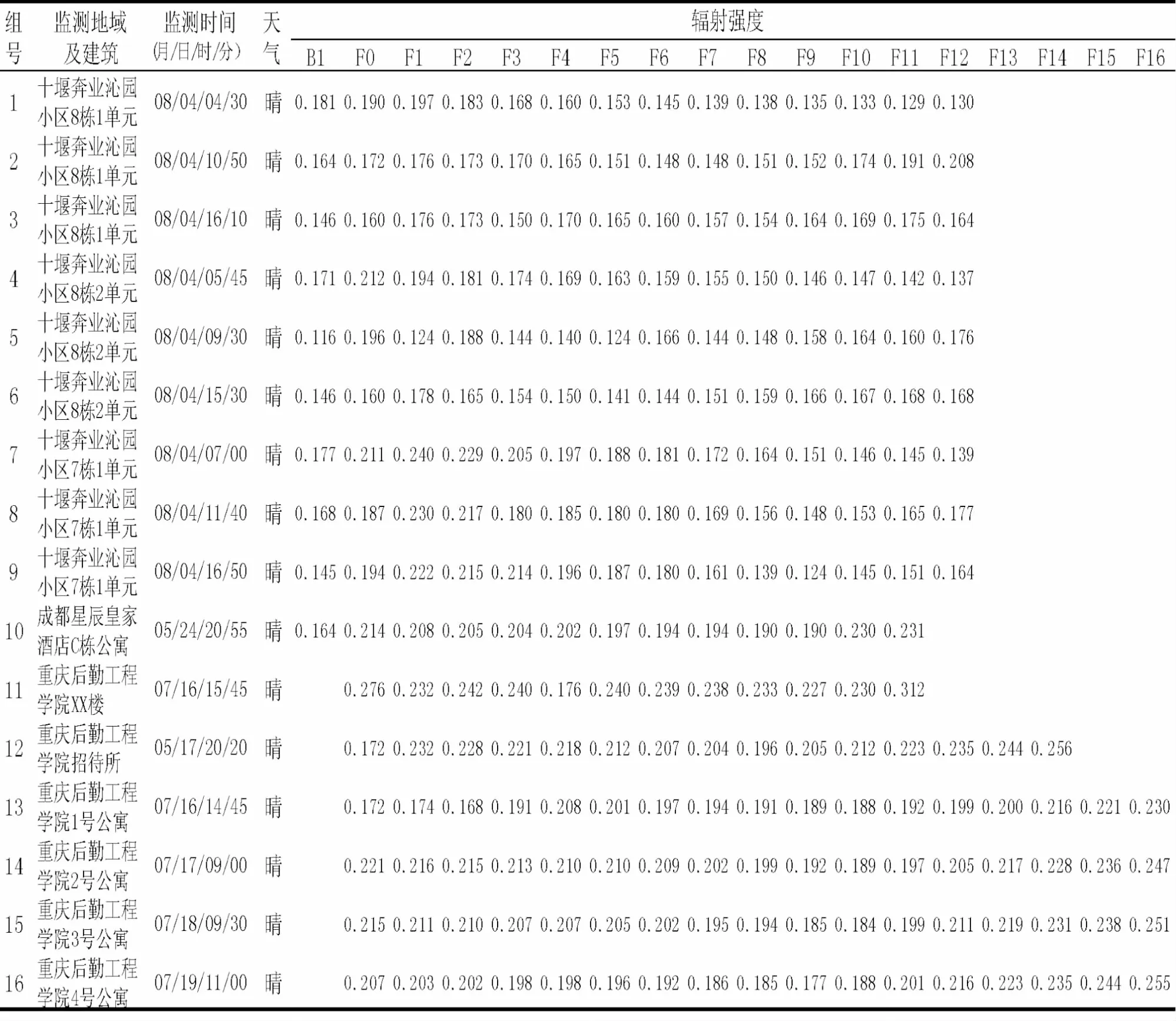

如下表,对湖北十堰、四川成都和重庆的10栋高层建筑进行了辐射监测。测量时提前关闭与建筑内廊相连通的门窗和通风口,在监测点设置人员活动隔离区,所选高层建筑整体结构和内廊环境条件也基本相同,避免了通风状况、人为活动和建筑类型等条件差异对监测的影响。共测量150个楼层,获得16组、234个辐射强度数据,均满足国家标准和相关要求。其中第1~3、4~6、7~9组分别为三个建筑不同时段的监测数据;B1表示地下层,F0表示室外地面,F1~F16表示地上层。

表天然辐射监测结果

Tab. Natural radiation monitoring results (μSv/hr)

3.2 规律分析

3.2.1 建筑B1层及F1层

由上表可见:共16组监测数据中,B1层辐射强度均低于F0层(室外地面)且低于F1层;F1层辐射强度有7组低于F0层,9组高于F0层。这与以往研究结果“建筑内部天然辐射强度通常表现为:地下室高于地上室内,室内高于室外[5]”存在差异,与较新近的研究结果[6]保持了一致。

3.2.2 建筑F1层以上

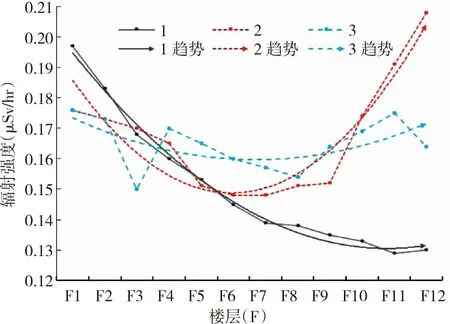

由于F1层以上辐射强度变化相对复杂,先以第1、2、3组数据为例进行可视化和趋势拟合,如图1,结果显示第1组辐射强度随楼层升高呈下降趋势,第2、3组呈先降后升趋势,但第3组相对平缓。

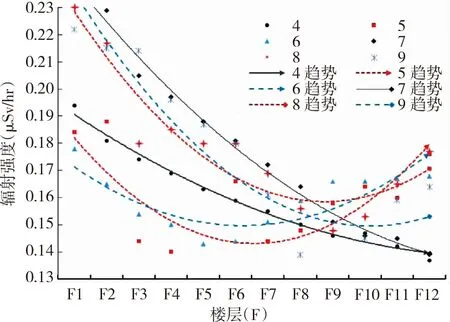

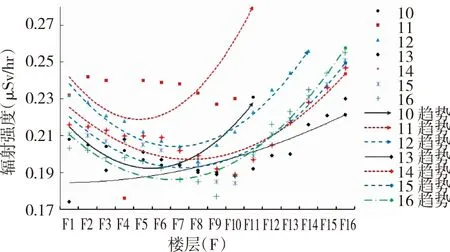

将第4~16组数据作类似处理后可发现:如图2,第4~6组、第7~9组与第1~3组辐射强度变化规律相似;如图3,第10~16组中除第13组辐射强度随楼层升高呈升高趋势外,其余均呈先降后升趋势。这与以往研究结果存在差异,而以往的研究认为建筑内部天然辐射强度表现为:低处大于高处[7-8]。

图1 辐射强度随楼层变化情况(第1~3组)Fig.1 The radiation intensity changing with the floor(group 1 to 3)

图2 辐射强度随楼层变化情况(第4~9组)Fig.2 The radiation intensity changing with the floor(group 4 to 9)

图3 辐射强度随楼层变化情况(第10~16组)Fig.3 The radiation intensity changing with the floor(group 10 to 16)

比较图1、图2、图3还可发现:第1~9组数据拟合曲线低谷偏向于建筑中上层;而第10~16组曲线低谷偏向于建筑中下层,辐射强度先降后升的趋势更加明显。

3.3 原因分析

3.3.1 建筑B1层

高层建筑内廊环境中天然辐射呈现出以上规律有其内在原因。由于B1层位于地下温度较低,地基和建材中的天然放射性核素活性不高[7-8];加上现代高层建筑施工水平提升和材料技术发展,坚实的钢筋混凝土结构大大降低了核素析出率;而且地下室内通常无装修,装饰建材辐射贡献小。多种原因导致地下室内天然核素浓度偏低,天然辐射强度低于F0和F1层。

3.3.2 建筑F1层

F1层内廊是高层建筑中的半开放空间,是与室外地面连通最紧密的部分,空气交换和人员活动相对较频繁,内廊环境中天然核素变化较快,故天然辐射强度与室外没有确定的高低之分。

3.3.3 建筑F1层以上

监测主要集中于5~8月份,在该季节测量地大气中污染物浓度较低,对天然辐射影响较小[9],加上测量点位于相对封闭的建筑内部空间,大气中污染物随高度的变化对建筑内廊环境中天然辐射的影响很小,可不予考虑。而该季节气温日较差高达10℃~20℃,清晨温度最低,午后温度最高,F1层以上呈现出不同趋势,最大原因就是气温变化。第1~3、4~6、7~9组分别为3个建筑清晨、上午、下午的监测数据,天然辐射具有相似规律。经分析,清晨温度较低,大气层结稳定,天然核素受重力作用向低空沉积[7-8],随着楼层升高浓度减小,天然辐射强度呈下降趋势;上午太阳照射后地表和建筑物逐渐升温,且建筑物上层比下层先受太阳照射升温,上层建材中天然核素活度增强,析出率增高[7-8],使得上层内廊环境中的天然辐射强度得到增强,而中间层尚未升温,呈现出了辐射低谷;下午环境温度较高,建筑内外空气对流较强,天然核素消散互融、浓度降低,且建筑物上下层温度接近平衡,建材辐射贡献相近,天然辐射随楼层先降后升的趋势不如上午明显,甚至减弱消失。

第10~16组监测地为重庆,典型的高温、弱风天气使得高层建筑建材升温作用比较突出,F1层以上辐射强度随楼层升高呈先降后升的趋势更加明显,且辐射强度低谷趋向于中低层,甚至出现了第13组不降只升的趋势,这与该组测量时段在14∶00~15∶00之间有关,此时日气温最高。

4 结 论

通过对不同地域高层建筑内廊环境中天然辐射进行监测和分析,发现了与以往研究有所不同的规律:高层建筑地下室天然辐射强度低于室外地面和地上首层;首层天然辐射强度与室外没有确定的高低关系;首层以上天然辐射强度在低温时段随楼层升高呈降低趋势,在高温时段随楼层升高呈先降后升,甚至不降只升的趋势。这些规律的形成与建筑施工、材料、通风、温度和人为活动等多种因素有关。摸清天然辐射强度随楼层变化的规律及成因,对建筑内部环境中天然辐射效应评估和污染防治有一定的指导意义。